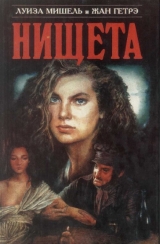

Текст книги "Нищета. Часть первая"

Автор книги: Луиза Мишель

Соавторы: Жан Гетрэ

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 39 страниц)

XLIV. Натурщица

В мансарду заглянуло чье-то бледное лицо. Жеан радостно вскрикнул: он узнал Анжелу. Девушка вспомнила о предложении художника и пришла, чтобы заработать денег на гроб малютке и на хлеб сестрам. При виде молодых людей, из которых трое были в нижних рубашках, она притворила дверь, сказав, что подождет.

Лаперсон задрапировался как можно лучше в римскую тогу, негр и механик поспешно оделись. Хозяйка вышла.

На лестнице обе женщины с удивлением взглянули друг на друга.

– Я не ошибаюсь? – спросила г-жа Мерсье. – Это не вы на днях приходили в мою молочную с прелестной малюткой?

Анжела утвердительно кивнула.

– Бедняжка! – воскликнула добрая женщина, взяв ее за руку. – Бедняжка! У вас, я вижу, какое-то горе. Пока эти обезьяны приводят в порядок свой зверинец, пойдемте ко мне. Вам необходимо подкрепиться.

Анжела отрицательно покачала головой.

– От чашки хорошего шоколада вы оправитесь, милочка, и расскажете мне, что произошло. Должно быть, с тех пор, как я вас видела, несчастья сыпались на вас градом, иначе вы не выглядели бы так плохо. Поделитесь со мной, и вам сразу полегчает. Я это знаю по собственному опыту.

Чувствуя сострадание к Анжеле, г-жа Мерсье пыталась увести ее к себе.

– Спасибо! – промолвила девушка, садясь на ступеньку лестницы. – Спасибо! Вы очень добры, но мне не хочется есть.

– Но чашку шоколада можно все-таки выпить.

– Мне слишком тяжело.

– Отчего?

– Моя дочурка умерла.

– Боже мой! Когда?

– Не знаю.

Анжела поведала обо всем, что с нею произошло. Ее лихорадочно блестевшие глаза оставались сухими, но она не заплакала, не уронила ни слезинки. А у доброй г-жи Мерсье слезы лились ручьем. Ей было невыносимо жаль эту девушку, такую молодую и такую несчастную.

– Зачем же вы пришли сюда? – спросила она.

– Позировать.

– Как, позировать? Возможно ли? Вы кажетесь такой скромной! Но, бедное дитя, это гадкое занятие. Вы впервые беретесь за него?

– Да.

– Знаете ли, что придется раздеться донага?

– О нет, вы ошибаетесь, сударыня! Этот господин сказал, что будет рисовать меня как свою сестру. Иначе я не пошла бы.

– Это – дело другое.

– Я – бедная, обманутая девушка, сударыня, но все-таки я честная. Люди меня презирают; но они не знают ничего. Господин Трусбан обещал мне заплатить двадцать су в час, это много, но я ему верю. Он на вид такой славный…

– Да, он – лучший из людей; только, к сожалению, большой чудак. У него что на уме, то и на языке, как у всех художников. Да и этот дуралей Лаперсон – он с утра до ночи, как одержимый, спорит с Жеаном – все отдаст за тех, с кого будто бы хочет содрать кожу живьем… Но, бедная моя деточка, в вашем состоянии вам будет очень тяжело позировать.

– Это неважно. За двадцать су в час я буду позировать, сколько они захотят. – И, поглощенная мыслью, которая привела ее сюда, Анжела добавила: – Правда, бедняков хоронят бесплатно, но лучше купить гроб, иначе мою маленькую Лизетту просто зароют в землю, как собачонку. И потом, моя мать и сестры так голодны!

– Как, голодны!

– Ну да, со вчерашнего утра они ничего не ели.

– Со вчерашнего утра? Бедняжки! И вы не подумали обо мне?

– Мы живем так далеко… И к тому же так мало знакомы с вами… Я не решилась бы…

Жеан, горя нетерпением начать работу над своим шедевром, а главное, увидеть девушку, позвал ее вполголоса.

Анжела вошла в мастерскую. Ее усадили в кресло, стоявшее на помосте, и под ноги поставили ящик. Скорбь придавала ее чертам такую грустную прелесть, бледно-перламутровый цвет ее кожи был так красив, что друзья художника не могли опомниться от восторга. Реалист Лаперсон, еще недавно отрицавший значение красоты, теперь, сам на себя негодуя, не мог оторвать глаз от натурщицы, которую так высмеивал. Жеан втихомолку торжествовал. Он задрапировал плечи Анжелы куском желтого бархата, – заменявшим негру одеяло, распустил ей волосы, набросил на них голубую газовую шаль, повернул лицо девушки к свету и отступил на несколько шагов, чтобы полюбоваться результатом всех этих приготовлений.

– Превосходно! Превосходно! – воскликнул он. – Возьмите ребенка на колени! Бьюсь об заклад, что напишу дивную вещь! Поверните немного голову! Вот так, достаточно, этот скорбный взор проникает в будущее… Мария предчувствует смерть Христа… О, если б я мог в точности изобразить то, что вижу! Но, увы, кисть не всегда повинуется руке, а рука – глазам и сердцу… – Вне себя от восторга, он повторял: – Ребенка! Ребенка! Дайте же сюда ребенка! Без ребенка – не то. Это не просто мать, это само Материнство. Идеальный типаж! Увидите – я не ошибся!

Анжела понимала не все, что говорил Жеан, но ей было ясно одно: ему хотелось, чтобы она держала на коленях Лизетту. Бедной малютке нужен гробик… И благодаря этим веселым молодым людям Анжела сможет его купить… Но как сделать, чтобы художник не рассердился? Боже мой! Он требует ребенка… Если он теперь откажется от ее услуг, будет ужасно…

– Сударь, робко сказала она, – простите меня, я не могла принести дочурку.

– Почему?

Анжела не в силах была ответить.

– Я же просил вас прийти с девочкой! Она так прелестна! Какие у нее большие, удивленные и мечтательные глазенки – точно два василька… А бледно-розовое тельце! А хорошенькое личико! Вы держали бы ее голенькую на коленях – потрясающий эффект!

– Животное! Глупец! Скотина! – заорал Лаперсон, подхватив теряющую сознание Анжелу. – Неужели ты не видишь, что твои дурацкие вопросы вконец замучили бедняжку? Ей дурно!

Молодые люди обступили девушку. Чтобы она дышала свежим воздухом, ее положили в гамак у окна; затем смочили ей виски водой с уксусом.

Анжела еще не очнулась, когда пришла хозяйка молочной с двумя чашками в руках: в одной было кофе для Лаперсона, в другой – шоколад для Анжелы. Добрая женщина сейчас же приняла участие в уходе за зольной, чувствуя себя тут в своей стихии. Ибо, отличаясь одной странностью, присущей француженкам (впрочем, странность ли это?), она считала себя сведущей в медицине.

Первым делом г-жа Мерсье освободила девушку от покрывал, в которые Трусбан ее закутал, и стала массировать ей живот; затем заставила проглотить несколько ложечек шоколада. Вполголоса она рассказала молодым людям о смерти Лизетты и о том, что несчастная мать пришла с целью заработать денег на похороны.

Жеан и его товарищи были потрясены. Жалость легко закрадывается в молодые сердца, еще не развращенные ни одним из семи смертных грехов… Мозамбик, яростно сверкая белками, заявил, что теперь он еще больше любит свою далекую родину, где природа, почти не требуя затраты сил, удовлетворяет все людские потребности. Ах, если бы эта красивая белая девушка захотела поехать с ним, он возвел бы ее на негритянский трон! Паперсон, сжав кулаки, некоторое время раздумывал, затем, сорвав с гвоздя свои старые часы, куда-то исчез и через четверть часа вернулся без них.

Придя в себя, Анжела выразила желание позировать. Взяв палитру, Жеан попытался работать, но был так растроган и взволнован, что не мог сделать ни одного мазка. Лаперсон шепнул ему несколько слов на ухо, и художник заявил, что у него не хватает одной краски, без которой невозможно продолжать сеанс, а магазины по воскресеньям закрыты, так что придется отложить до другого раза. Но все равно Анжела затратила по крайней мере полтора часа, чтобы добраться до мастерской, столько же ей нужно на обратный путь, да час она позировала, итого четыре часа; по три франка в час, – всего двенадцать франков. Пусть получит, что ей причитается!

И он отсчитал ей деньги. Двенадцать франков! Бедная девушка глазам не верила. Она пыталась возражать, но Трусбан сказал, что таков был уговор, и он не даст ни полушкой больше, ни полушкой меньше. Ведь он ее предупреждал: три франка в час! Лаперсон, чтобы положить конец спору, добавил, что они, художники, привыкли вести дела начистоту. Она может брать или не брать эти деньги, но они своим правилам не изменят. И пусть она приходит позировать каждое воскресенье. Все это было сказано угрюмым тоном.

Анжела уступила, пробормотав, что очень благодарна, понимает, в чем тут дело, но не станет спорить.

Жеан ответил, что она может идти домой со спокойной совестью, а Мозамбик предложил отнести ее до фиакра на руках. Стоило немало труда помешать негру исполнить свое намерение.

Спускаясь по лестнице, Анжела, поддерживаемая Жеаном, снова подумала, как много добрых людей на свете. Ибо художникам не удалось ввести ее в заблуждение своими разглагольствованиями.

XLV. Похороны

К полудню Анжела вернулась домой, а в два часа погребальные дроги с телом Лизетты тронулись по направлению к кладбищу Навэ. За ними шла Мадлена, держа за руку Луизу и Софи, а Анжела, опираясь на Клару Буссони, замыкала печальное шествие.

Когда гробик выносили из дома, соседки, стоя на пороге, обменивались впечатлениями:

– Вот кому уже не придется выбиваться из сил, зарабатывая на эту собачью жизнь…

– Это сущая милость господня – прибирать детей бедняков в таком возрасте!

– Да, уж если умирать, то лучше пораньше…

– Больше всего повезло в этом мире тем, кто покинул его, едва появившись на свет.

– Их нечего жалеть; жалеть надо тех, кто остался. Мать – всегда мать; неважно, как она ею стала.

– Все-таки бедняжке Анжеле будет теперь гораздо легче.

– А как горюет Бродарша!

– Она, горемычная, не заслужила такой участи.

Разговоры продолжались до тех пор, пока дроги не достигли Итальянской площади. Там уже не знали, кого хоронят, и скромная погребальная процессия двигалась, не привлекая к себе внимания, под равнодушными взглядами толпы.

Услышав за собою чьи-то шаги, Клара обернулась и с удивлением обнаружила, что к шествию присоединились четыре молодых человека, в том числе и знакомый ей Жеан Трусбан и какой-то негр. Каждый из них держал венок из белых цветов. Они шли молча, обнажив головы.

Анжела не плакала, не могла плакать. Сердце ее было сжато точно тисками, лицо искажено, мертвенно-бледно. Ее взор был прикован к гробику. Она шла, словно томимая тягостным сном, отказываясь верить, что ее малютка – в этом ужасном ящике из желтых сосновых досок. Все это казалось ей чем-то сверхъестественным. Ведь ей и раньше уже снились такие кошмары. Нет, нет, это не может происходить наяву! Есть вещи, в которые нельзя поверить сразу. Как! Неужели это крохотное существо, занимавшее столько места в ее сердце, это дитя, чей образ, свято хранимый в душе, будил в ней столько чувств, неужели оно превратилось в окоченелый трупик и будет гнить под землей? Нет, тысячу раз нет! Эти розовые губки, столько раз целовавшие ее, не могли застыть навсегда! А детский взор, словно излучавший радость и солнечный свет! Неужели она никогда больше его не увидит?

Но неумолимая действительность убеждала Анжелу, что ее несчастье – не сон, а явь. И она задавала себе вопрос: где взять силы влачить и дальше такое существование, сносить нищету и позор? Ради кого она будет страдать? Ради кого?..

Внутренний голос, голос совести, ответил ей:

– Ради твоей матери, которая, подобно тебе, стала жертвой любви к детям; ради маленьких сестер: ты должна спасти их от постигшей тебя судьбы.

И Анжела, чей природный ум и сердце рано созрели и закалились в результате перенесенных страданий, дала себе слово, что будет жить отныне для семьи, для сестренок. Чтобы не огорчать их, она постарается умерить свою скорбь, затаить ее в глубине души…

Вот о чем думала эта шестнадцатилетняя девушка, которую зарегистрировала полиция нравов и которую любой развратник имел право увести с собой. Вот о чем думала эта «публичная женщина», с тоскою в сердце идя за гробиком той, кто был для нее дороже жизни…

Погребальная процессия подошла к кладбищу. Тут к дрогам, везшим Лизетту, присоединились и другие. Хоронили бедняков. Дроги следовали друг за другом, народу за ними шло мало. Кучера торопливо погоняли лошадей, чтобы сберечь воскресный вечер для отдыха.

За одной из траурных повозок брела большая овчарка. Кладбищенский сторож не впустил ее за ворота; но собака, видимо твердо решив исполнить свой долг до конца и сопровождать хозяина всюду, ухитрилась все же проскользнуть. Сторож с бранью догнал ее и ударами палки выпроводил за решетку. Тогда «друг человека» с достоинством улегся поодаль в задумчивой позе сфинкса. Он ждал.

– Бедное животное! – шепнул Лаперсон Трусбану. – Мне хочется избить этого мерзавца-сторожа!

– Прошу тебя не затевать скандала, мы же хороним малютку! – ответил Жеан, увлекая товарища за собой. И, чтобы успокоить его, он добавил: – На обратном пути мы возьмем с собой эту овчарку, если застанем ее здесь. Наша мастерская без собаки все равно что подсвечник без свечи. Мы выучим этого пса позировать.

– Идея! Кстати, все это – подходящая тема для картины. А? Как по-твоему? Заметил ты, какие тона? Здорово! Гроб из неструганых досок, за ним – нищенка в пестрых лохмотьях, и в тени похоронных дрог забрызганная грязью собака… О, это будет эффектно!

Кладбище было пустынно. Напоминая воздетые к небу руки, грустно торчали голые деревья, еще не покрывшиеся листвой. Длинные ряды стоящих почти вплотную друг к другу крестов с прибитыми к ним дощечками указывали места погребения несметного множества пролетариев.

Дроги подъехали к длинному рву. Это была общая могила. Общая могила, где трупы мужчин, женщин и детей, все вместе, гниют в ужасающей тесноте…

Гробик Лизетты поместили между двумя большими гробами, рядом с другим, маленьким: там еще было немного свободного места. Мадлена и ее дочери остались к этому равнодушны: бедняки привыкли, что им самим и их близким суждено сносить всевозможные оскорбления. Но молодые люди негодовали. Лаперсон с гримасой заметил удивленному негру:

– Черт побери! Это рабочий сброд, за всю жизнь не скопивший денег на покупку шести футов земли, мрет в таком количестве, что власти не знают, куда его девать. Трупы нагромождают друг на друга, наваливают горой, стремясь оставить место тем, кто может заплатить… В твоей стране этого нет! Вот наша цивилизация! Вот как чтут у нас мертвых! А ведь этим культом так хвастает буржуазная поэзия!

– Но если на кладбище не хватает места для бедняков, то почему бы не сжигать их трупы? – спросил Ролландо. – Кстати, у меня есть проект грандиозного крематория. В смысле доходов он…

– Оставь нас в покое с проектами и доходами! – разразился Жеан. – Ты меня приводишь в содрогание своими вечными расчетами. Как! Ты собираешься спекулировать на мертвецах? Взгляни лучше на эту несчастную мать! Это немая Скорбь, олицетворенное страдание! А дети? Как горько они плачут!

На гробик бросили несколько пригоршней земли. Анжеле показалось, что комья стучат не по крышке гроба, а по ее сердцу. Лицо ее покрылось смертельной бледностью, ноги подкосились. Мать и Клара Буссони увели ее. Луиза и Софи, рыдая, последовали за ними.

Молодые люди возложили венки и ушли, не сказав Анжеле ни слова. Но она видела их, и ее взгляд выразил то, чего не в силах были произнести губы: благодарность за их внимание.

У ворот кладбища они снова увидели собаку. Ее гладила какая-то старуха, приговаривая:

– Полно, Тото, полно! Ты чувствительнее иных людей! Поди со мной, поди! Ведь теперь тебе некого любить… – И так как собака не двигалась с места, старуха добавила, пытаясь увести ее: – Ничего не поделаешь, старина! Он умер и больше не придет.

Овчарка завыла.

– Пойдем же, будь умницей! – продолжала женщина, как будто пес понимал ее. – Пойдем, ведь я старый друг твоего хозяина и охотно разделю с тобой корку хлеба. Уж на нее-то я заработаю, продавая корм для птиц. Ну, чем плохая жизнь для собаки?

Молодые люди подошли к старухе и сказали, что хотели бы приютить овчарку.

– Я не против, – ответила женщина, – ведь, по правде говоря, моя торговля приносит мне слишком мало дохода, чтобы взваливать на себя еще и эту обузу. Но Тото не пойдет с вами.

– Почему?

– Потому что животные похожи на детей: они быстро перенимают недостатки тех, с кем живут.

– То есть?

– Тото упрям, как мул, потому что его владелец – царство ему небесное – всех перещеголял упрямством. И если Тото что-нибудь забрал себе в башку, то его не сдвинет с места даже тысяча колбас. Впрочем, попытайтесь!

Приятели вскоре убедились, что им сказали правду: собака не шла ни на какие приманки.

– Ну вот, – заметила старуха, опершись на костыль и собираясь уходить, – я ведь говорила вам. Ну, пойдем же, Тото, мы будем жить вместе в моем дворце на улице Глясьер. Право же, мне нужен пес, а то некому поедать мои доходы!

Собака поплелась за ней.

– Видите, – заметила торговка птичьим кормом, – животные чувствуют дружеское участие: они знают и любят друзей своих хозяев.

Молодые люди удалились в раздумье.

Анжела, полумертвая от горя, взобралась с матерью, подругой и сестрами на империал конки. Она похоронила свою первую, самую большую любовь. На этом кладбище, где все так чудовищно опошлено, осталась частица ее сердца.

XLVI. В поисках пристанища

Время лечит душевные раны, и слезы – первый признак облегчения страданий. Кто плачет – тот мучится меньше.

Согретая лаской матери и сестер, Анжела заплакала, заплакала навзрыд. Наконец-то! Она покорно позволила раздеть себя и уложить в постель. Она не собиралась, подобно многим, горевать вечно; ей нужно лишь чуточку успокоиться, собраться с силами, чтобы вновь искать заработок. Несмотря на все испытанные ею потрясения, бедняжка помнила о том господине, что встретил ее на лестнице у дверей мастерской мадам Регины и дал свой адрес, обещая предоставить работу. Если он сдержит свое слово так же, как художник, – у нее будет верный кусок хлеба. С какой энергией принялась бы она за дело, если бы Лизетта не умерла!

Устав от слез, Анжела в конце концов уснула. Клара Буссони, видя, что больше она не нужна, решила уйти. Мадлена горячо поблагодарила ее, а девочки, чувствуя в ней друга семьи, крепко ее расцеловали.

Кларе, этой на редкость черствой и целомудренной девушке, выдали билет, как и Анжеле. Что она могла сделать? Кому пожаловаться на вопиющую несправедливость? Как добиться оправдания? Какой суд защитит бедняков от злоупотреблений власть имущих? Быть может, газеты? Но те из них, что осмеливались указывать общественному мнению на противозаконные действия чиновников, подвергались штрафам, их запрещали на время или же вовсе закрывали. Клара это знала. К тому же у нее не было знакомых среди журналистов. И не лучше ли скрыть от всех заклеймившее ее позорное пятно? Ведь она не может объяснить, как и почему все это получилось. Нечего и говорить, насколько Клара была расстроена и оскорблена. Она надеялась лишь на то, что об этом никто не узнает и ей удастся зарабатывать на жизнь, как прежде. Ведь она одна из лучших мастериц мадам Регины; не уволят же ее за несколько дней отсутствия! Другие отлучались и на более продолжительный срок, но им не отказывали от места. Вот о чем думала Клара Буссони, возвращаясь в дом, где она нанимала комнатку под самой крышей.

Привратница была ее подругой и землячкой. Обе они приехали из Эльзаса после войны 1871 года[116]116

…после войны 1871 года… – Имеется в виду франко-прусская война 1870–1871 гг.

[Закрыть]; обе, со свойственными эльзаскам житейской сметкой и бережливостью, сумели остаться честными при таких обстоятельствах, когда многие женщины либо умирают с голоду, либо идут на панель.

Клара не собиралась говорить подруге о своих злоключениях. Она решила сказать, что была занята срочной работой и потому так долго отсутствовала. Ведь привратница ни о чем не подозревала. Каково же было удивление несчастной мастерицы, когда подруга даже не впустила ее к себе и, преградив дорогу, заявила:

– Съесшайте с кфартиры, мадемуасель. Девушки фроде фас не достойны жить в частном доме.

Клара хотела объясниться, рассказать, в чем дело, напомнить об их былой дружбе, но привратница не дала ей вымолвить ни слова.

– Идите, идите, – продолжала она, – я фас польше не снаю, не шелаю фас снать и прошу фас идти сфоей дорогой. Я не шелаю иметь с фами никакого дела. Фы польше не эльсаска.

– Но, дорогая Сюзель, позвольте мне…

– Нет, нет, муш не фелел мне расгофарифать с фами. Подите фон, несчастная! Мы снаем, где фы находились с самого четверга. Мошете не придумыфать нофой лши. Нам фее исфестно от полиции.

И Сюзель захлопнула дверь перед носом Клары.

Пробравшись в свою комнатку, девушка, рыдая, опустилась на стул. И она еще надеялась избежать последствий регистрации! Безумная! Теперь ей стало ясно, что она не только лишилась своих немногих друзей, но и все честные люди отныне будут ее чураться.

Клару охватило непреодолимое желание бежать из этого страшного города, где одиноким девушкам грозит столько опасностей, где они подвергаются стольким оскорблениям, где так трудно заработать на кусок хлеба!

Но куда бежать? В Эльзас? Увы, там на улицах гремели саблями пруссаки, из-за которых она и покинула родину. В Эльзас! Но кто ей поможет, кто защитит в родном краю, где у нее остались лишь могилы близких? Братьев убили немецкие уланы, отец и мать умерли с горя, потеряв все, даже родину. Ее ждала там только скорбь…

Но и здесь была она одинока, совсем одинока с тех пор, как ненавистная полиция не только лишила ее доброго имени, но и сумела оттолкнуть от нее немногих сочувствовавших ей людей. Без сомнения, они наводили справки, и им сказали…

Клара обвела взглядом свой уголок, обстановку, купленную ценой огромных лишений. Как она была счастлива, постепенно приобретая эти вещи! Каждая занимала предназначенное ей место… В другой комнате, наверное, все будет иначе…

Девичье гнездышко пленяло чистотой и порядком. Клара не жалела сил, поддерживая здесь уют; ей будет очень тяжело переезжать на другую квартиру и начинать все заново. Найдется ли там на окне местечко для герани и ароматных левкоев? Хватит ли солнца для коноплянки, щебетавшей над цветочными горшками?

Нет, Клара знала, что во всем Париже ей не удастся найти такого удобного и дешевого уголка, полного света и воздуха.

Она с тоской взглянула на извещение, которое ей сунула Сюзель. Там было указано, когда нужно освободить комнату. Увы! Поскольку Клара являлась зарегистрированной проституткой, то, в интересах общественной нравственности, ей давалось только двое суток на подыскание другого жилья. Парижские домовладельцы – люди чрезвычайно добродетельные, и закон – на их стороне. Впрочем, справедливость требует отметить, что владелец дома, где жила Клара, охотно сдавал квартиры двум или трем особам весьма сомнительного поведения, жившим более или менее роскошно, – в зависимости от этажа, где находилась квартира. Но это совсем другое дело! Ведь снимали не они, а те, кто их содержал; следовательно, нравственность не страдала.

Кларе пришлось, не теряя ни минуты, искать новое пристанище. Нечего сказать, хорошее начало! А она-то собиралась на другой же день вернуться в мастерскую… Девушка рассчитывала, однако, без особого труда найти другую комнату, тоже где-нибудь под крышей. Теперь не время привередничать, придется снять первую попавшуюся, все равно какую. Ей ничего не нужно, кроме работы и конурки для ночлега. Лишь бы забыться после недавних злоключений!

Потом Клара написала мадам Регине, что по непредвиденным обстоятельствам не сможет прийти раньше среды и покорнейше просила хозяйку сохранить за ней место.

Клара запечатала письмо хлебным мякишем и отнесла его на почту. Вернувшись, она легла спать, не поужинав, в сильной тревоге за наступающий день. С раннего утра надо было отправиться искать комнату.

Но поиски оказались напрасны. Клара вышла из дому чуть не с рассветом. Сначала она обошла свой квартал, потом соседний, затем побывала еще дальше, но ей ничего не удалось найти, везде ей отказывали наотрез. Как? Одинокая девушка? Женщинам сдают только квартиры. Кто в состоянии платить, неважно из каких источников, всегда будет достоин уважения в глазах домовладельцев.

Клара исколесила чуть ли не весь Париж, но нигде не согласились сдать ей даже самой дрянной комнатенки.

В Париже, в этом огромном городе, в этой столице мира, которую рабочий люд и украшает, и питает, и обогащает, почти нет места для тружеников, а одиноким честным женщинам там и вовсе некуда деваться. Одиночество уже вменяется им в вину… О, логика!

Какая-нибудь куртизанка занимает целый дворец, а скромная работница не находит иного пристанища, кроме темной лачуги у городских застав…

На следующий день Клара должна была съехать с квартиры. Но куда девать вещи? Ведь она так ими дорожила! Как быть? Умолить Сюзель? Молодая мастерица хорошо знала упрямство землячки и не надеялась, что та изменит свое суждение о ней. Когда ограниченный человек вобьет себе что-нибудь в голову, разубедить его очень трудно, и Сюзель, славная, но недалекая женщина, была упряма, как всякая добродетельная дура. Вдобавок, к лицу ли Кларе унижаться перед единственным человеком, который хорошо ее знал и мог бы поручиться за ее честность?..

Когда девушка, понурив голову, проходила мимо привратницкой, Сюзель молча, но со слезами на глазах, сунула ей открытку. Там было написано:

«Можете не возвращаться в „Лилию долины“. Для потаскушек вроде вас работы больше нет. Расчет получите у привратника».

Медленно, останавливаясь на каждом этаже, чтобы передохнуть, Клара поднялась по лестнице. Она была совершенно убита. Вернувшись к себе, девушка устало опустилась на узкую кровать, аккуратно застланную белым покрывалом.

Солнце садилось. На фоне бархатисто-синего неба отчетливо выделялся целый лес труб, увенчанных султанами дыма. Наступил час ужина, час, когда семьи собираются вместе. Лучи заката, заглянув в раскрытое окно, позолотили комнатку мастерицы.

У нее не было теперь ни друзей, ни жилья, ни работы. Все, кто ее знал, думали, что она «гулящая»… Что делать? Оставалось одно – умереть. Она никому не нужна, одинока и вольна распоряжаться своей жизнью; так по крайней мере ей казалось. Сердце Клары заныло. С невыразимой тоской взглянула она на маленькие часы с подставкой из черного дерева и на две статуэтки, которые изображали скорбящих Эльзас и Лотарингию. Они стояли на каминной доске, покрытой вышитой дорожкой и украшенной недавно купленными искусственными цветами. Клара рассеянно слушала пение коноплянки, и слезы, крупные детские слезы катились из ее глаз при мысли, что эта птичка – такая же изгнанница, как она.

Открыв клетку, Клара сказала:

– У тебя есть крылья; возвращайся в родные места!

Птичка улетела, и девушка затворила окно. Затем, порывшись в комоде, она вынула старую шерстяную юбку своей покойной матери, поцеловала ее, разорвала и тщательно заткнула материей все щели в комнате. Потом, передвинув на середину железную печурку, она набила ее углем, вытерла всюду пыль и навела порядок.

Близилась ночь. Клара села у окна, откинула голову на спинку стула и задумалась, глядя на небо. Ей вспомнилось то далекое время, когда девочкой, не ведая о людской жестокости и несправедливости, она по вечерам играла с братьями у порога родного дома, а родители сидели рядом, разговаривали с соседями и трепали пеньку. Как хорошо было кругом! Сколько воздуха, света, простора, зелени! И какая тишь! Они довольствовались малым и были счастливы. Жизнь текла тихо-тихо, словно вода в неторопливом ручейке. Отец Клары был ткачом. Он зарабатывал немного, но семья сводила концы с концами. За станком он обычно что-нибудь напевал, и мерный стук челнока аккомпанировал его пению. Мать была хорошей хозяйкой, любила детей и заботливо ухаживала за ними…

О, эта война, роковая война-разрушительница! Кому она понадобилась? Кто это знал? Клара не могла забыть дымящихся развалин на месте родного дома, мертвые тела близких…

Оставшись одна на свете, без приюта, она уехала во Францию. И вот, на новой родине, за которую погибли ее братья, которую она сама избрала своим отечеством, с нею обращались, как с худшей из худших: даже за деньги ей не удалось найти себе крова…

Она сознавала, что беда непоправима. Иного выхода, кроме смерти, не было: под землей хватит места для всех обездоленных! Кларе хотелось одного: чтобы ее похоронили в Эльзасе, в родной деревушке, на том маленьком кладбище, где покоились ее родители и где сейчас, должно быть, все зеленело и цвело… Клара зажгла маленькую керосиновую лампу и дрожащей рукой написала на клочке бумаги:

«Я решила покончить с собой. В моей смерти виновна полиция, выдавшая мне билет наравне с публичными женщинами, хотя я ни разу в жизни не запятнала своей чести. Если бы об этом не сообщили всем, кто меня знает, если бы я по-прежнему имела работу и крышу над головой, я бы снесла эту несправедливость в надежде, что полиция сама убедится в своей ошибке.

Некоторые полагают, что лишать себя жизни – грешно. По-моему, они заблуждаются: уж лучше умереть, чем жить в бесчестье. Впрочем, пусть те, кого возмутит мое самоубийство, простят меня.

Я пишу все это не ради себя – судить меня будет не земной судья, а небесный. Но я – эльзаска, и пускай все узнают, что я не такая, какою меня считают.

Прощаю Сюзель Браунвиллер, хотя она плохо обо мне думает и этим содействовала моему решению. Завещаю ей серьги, которые я привезла из Эльзаса, а также две гипсовые фигуры, изображающие наши родные провинции. Они стоят на камине. Все остальное, включая одежду, завещаю Анжеле Бродар, проживающей на улице Крульбарб; на эту несчастную девушку возвели то же несправедливое обвинение, что и на меня.

Если кто-нибудь из власть имущих почувствует сострадание ко мне и будет тронут тем, что я умираю в двадцать лет, не заслужив такой чести, умоляю его вычеркнуть мое имя из списков полиции.

Клара БуссониПариж, 4 апреля 187… года».

Сложив эту записку, она оставила ее на видном месте на комоде; затем заткнула замочную скважину, проверила, хорошо ли закрыта печная заслонка – словом, позаботилась, чтобы не было доступа воздуха и, наконец, разожгла угли.

Сначала девушка хотела умереть на кровати, но раздумала. Душевная чуткость подсказала ей, что Анжеле неприятно будет спать в постели, где накануне лежала покойница. Раз Клара завещала ей все свое имущество, то пусть ничто не мешает бедняжке пользоваться им, пусть ничто ее не отталкивает. Клара надеялась, что Анжела помянет ее добром.

Единственным предметом, привезенным из Эльзаса, было кресло, в котором умерла бабушка Клары. Усевшись в нем подле печурки, она с удовлетворением подумала, что дорогие ее сердцу вещи, плоды прилежного труда, перейдут к человеку, вполне заслужившему этот дар. Анжела, наверное, с радостью его примет.

Затем мысли девушки унеслись далеко от всего земного.

* * *

Сложив руки на коленях, устремив взор на раскаленные угли, над которыми уже причудливо вился голубоватый дымок, Клара шептала молитвы. Потом ее губы перестали шевелиться, перед глазами сгустился мрак, в ушах зашумело, в висках застучала кровь, в легкие попадало все меньше и меньше воздуха. Смерть приближалась. Руки девушки бессильно повисли.