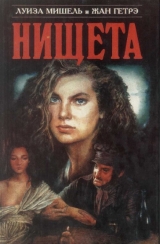

Текст книги "Нищета. Часть первая"

Автор книги: Луиза Мишель

Соавторы: Жан Гетрэ

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 39 страниц)

– Это правда, нет ничего хуже одиночества… И ни одна живая душа не пожелала дружить с вами.

– Нет, никогда, никогда. Впрочем, – добавил старик с язвительной усмешкой, от которой у Огюста мороз пробежал по коже, – ошибаюсь. Однажды кое-кто попытался дать мне вкусить сладость дружбы, и с моей стороны было бы черной неблагодарностью забыть об этом. Вот, послушай. В один прекрасный день я бежал из Птит-Рокет. Еще в тюрьме я строил множество планов, как стать независимым. Во-первых, думал я, можно торговать кормом для птиц: во-вторых, продавать спички…

– Спички?

– Ну да, это разрешалось тогда всем[108]108

…это разрешалось тогда всем… – Дело происходило до введения государственной спичечной монополии.

[Закрыть], кто подыхал с голоду; теперь не те времена. Но вернемся к моему путешествию в страну дружбы. В-третьих, можно было стать разносчиком, стащив с прилавка кое-какую мелочь.

Огюст поморщился.

– Ну, ну, – заметил старик, – твоя брезгливость совсем некстати. Как может жалкий нищий вроде меня строить планы на будущее, не помышляя о воровстве? Когда не имеешь ни кола, ни двора, берешь то, что плохо лежит. Иначе, парень, не проживешь!

– А работа? – робко заметил Огюст.

– Работа? Эх, ты, простота! Чего ты пристал ко мне с работой? Да разве ее могут найти все, кто в ней нуждается? Не таращи на меня глаза, словно пай-мальчик с картинки! Выслушай сначала, свое мнение скажешь потом. Такая ли у меня роковая судьба, или это в порядке вещей, но ни одной моей надежде не суждено было сбыться; даже украсть булку и утолить мучительный голод, когда все кишки скрутило, – и то не удавалось.

Я хотел работать в порту, выгружать камни, но и это скромное желание оказалось чрезмерным. Мне это ясно дали понять, а грузчики – даже почувствовать пинками. Один дюжий детина, забавы ради, умудрился написать синими чернилами на моей физиономии, что тот, кто пришел последним, права на работу не имеет…

Милостыни просить я не решался, – за попрошайничество сажают в тюрьму, а я ее боялся пуще смерти. И вот однажды вечером, не в силах больше терпеть голод, видя, что в огромном городе для меня нет другого пристанища, кроме тюрьмы, и другого занятия, кроме воровства (а это означало ту же тюрьму), я решил распрощаться с жизнью, но сперва пошел в морг посмотреть, какие удобства предоставляются его обитателям. Там на каменном ложе увидел я труп молодого рабочего, недавно выловленный в Сене. Глаза его были широко раскрыты; казалось, они видели. Долго-долго я смотрел на него, забыв про голод; мне представлялось, как вскоре я сам буду лежать рядом с ним и люди будут так же судить и рядить обо мне. Вот когда меня впервые пожалеют! Я заранее слышал, как завсегдатаи морга восклицают: «Бедный мальчуган! Как он молод! Как он худ! Говорят, он покончил с собой. Ну, не ужасно ли? Совсем ребенок!»

Уже стемнело, все разошлись. Я остался наедине с трупом. Вдруг мне показалось, будто он пошевелился и его тусклые зрачки вперились в меня… Я бросился бежать как безумный.

Всю ночь я блуждал по набережной, меня мучил голод; словно в бреду я глядел то на небо, усеянное звездами, то на черную воду, отражавшую свет газовых рожков. Неподалеку от меня собака грызла кость, и я попытался эту кость у нее отнять. Но пес, вероятно, такой же голодный, как я, укусил меня. Пришлось спуститься к реке, чтобы промыть рану. Сена, которой предстояло меня схоронить, билась об арки моста, беснуясь, как целая свора собак. По спине у меня пробежали мурашки.

Я снова поднялся на мост Нотр-Дам. Рассвет провел по небу широкую розовую полосу. День обещал быть погожим. Продавщицы цветов катили свои тележки, хозяйки торопились на рынок. Из сада епископского дома доносился дурманящий аромат сирени. Прошли землекопы, толкуя о работе; потом прачки с засученными рукавами, с вальками в руках спустились к сене; они жаловались друг другу, что в такую рань приходится оставлять дом и ребят. Собачья жизнь! Но ведь надо же заработать на кусок хлеба для малышей!

Никто не обращал на меня внимания. У всех этих бедняков была хотя бы крыша над головой: утром они уходили из дому, но вечером возвращались к себе. Постель! Кров! Все ли понимают, как много это значит? Там, внизу, недалеко от берега, возвышалось то пристанище, откуда я недавно вышел и куда меня скоро доставят. Его красноватая крыша блестела в лучах утренней зари. Как тяжело стало мне при мысли, что я буду лежать на каменных плитах и никто не придет меня опознать… Увы! После смерти матери обо мне вспоминали лишь для того, чтобы причинить зло или посадить в тюрьму., как преступника… Нет, никто не опознает мой жалкий труп.

Я погибал от голода и отчаяния, и все же колебался. Небо голубело, пригревало солнышко, и мне стало досадно умирать в такой хороший денек. Тогда я еще немного верил в Бога, о котором тюремные священники плетут немало небылиц. Безусловно, он мог бы смилостивиться и хоть для собственного удовольствия ниспослать мне немного хлеба, выпеченного в раю. Разве он не сделал нечто подобное для какого-то Илии[109]109

Разве он не сделал нечто подобное для какого-то Илии? – Библейскому пророку Илии, томившемуся от голода в пустыне, Бог якобы посылал воронов, приносивших ему в клюве пищу.

[Закрыть]?

Я стал призывать на помощь и Христа, и пречистую деву, и святых, и своего ангела-хранителя, а сам все поглядывал на круживших надо мною ворон. Но, по-видимому, там наверху были слишком заняты, чтобы думать о ребенке, умиравшем с голода. Птицы пролетели мимо, и ни одна не принесла мне и крошки хлеба. Париж уже совсем проснулся и закипел, словно адский котел. Огромные повозки, заваленные снедью – мясом, овощами, хлебом, головками сыра, – катились к Центральному рынку, а для меня не находилось ни кусочка пищи, и я погибал. Меня терзала невыносимая боль в желудке. Еще немного, и у меня не хватило бы сил перелезть через перила моста. Пора было кончать…

Но я еще долго не решался, сердце бешено колотилось. Все же я собрался с силами… Прыг! И вот я уже на самой середине реки.

Смерть была совсем близка: короткая борьба с водой (казалось, на меня смотрели огромные зеленые глаза), несколько судорожных взмахов, затем несколько секунд удушья, а потом… потом – ничто, вечный сон, полный покой…

Да, покой мне был обеспечен. Наконец-то! Под землей – придется-таки ей меня приютить! – уж я отосплюсь не хуже любого буржуйского сынка! Но мне и тут не повезло. Суди сам: долгожданный ворон с четырехфунтовым хлебом в клюве так и не прилетел, но зато явился другой, непрошеный, и помешал попасть туда, где мне было бы так хорошо. Эх, жаль, что не удалось! Так вот, один кюре – настоящая сушеная треска в рясе, но, видать, храбрец – как раз шел в собор Парижской богоматери служить раннюю обедню. Он увидел мое сальто-мортале, и ему взбрело в голову меня вытащить.

– Не вижу в этом ничего плохого, – заметил Огюст.

– Ничего плохого? Глупец! Да я никогда ему этого не прощу!

– Как! Вы сердитесь на человека, который рисковал собой, чтобы спасти вас!

– Да, да! Шел бы своей дорогой, дал бы мне утонуть, и дело было бы в шляпе! Но этот остолоп искренне думал – отрицать этого нельзя, – что совершает благодеяние; и он вплел в венок моей жизни последний, самый ароматный цветок.

– Как так?

– А вот как, дружок. Имелась еще одна тюрьма, – я этого тогда не знал, – а именно, монастырский приют, божья клетка для сирот, этих птенцов, выпавших из гнезда. Вот куда поместил меня мой спаситель, добряк-кюре, дабы воспитать в страхе божьем.

– По-моему, это не так уж плохо.

– Ты думаешь? Знай же, что Птит-Рокет, с ее кучей преступников, была в тысячу раз лучше, чем сиротский приют братьев во Христе – не помню какого ордена.

– Неужто?

– Ну и забавный же ты паренек! Всему удивляешься… Ничего, поживешь – ума наберешь.

Старик вздохнул. Взяв из деревянной табуретки здоровую понюшку табаку, он медленно втянул ее в ноздри; потом, вытерев нос тыльной стороной руки, продолжал:

– До той поры я жил с волками, их зубы и когти оставили следы на моем теле; а в приюте мне пришлось познакомиться с куда более отвратительными зверями, и я почувствовал себя оплеванным.

– Не понимаю вас.

– Тем лучше, тем лучше, мой милый. Незачем называть все вещи своими именами.

– Но вы говорили о дружбе…

– О дружбе? Ах да, о дружбе! – Старик расхохотался. – Действительно, один из преподобных отцов был со мной чрезвычайно добр, воспылал ко мне самыми нежными чувствами… Он научил меня вещам, которые довольно обычны для каторжных тюрем, но значительно усовершенствованы монахами. Из Птит-Рокет я убежал больной золотухой, а из монастыря – развращенный до мозга костей, отупев окончательно, не веря ни во что, кроме зла… Но чу, звонок! Спокойной ночи, голубчик! Постарайся, если сможешь, не опускаться так низко, как я. Бывают черные дни, когда я охотно наделал бы котлет из всех порядочных людей!

XLII. В мастерской художников

Солнце заглянуло в широкое слуховое окно мансарды, превращенной Жеаном Трусбаном и одним из его друзей в мастерскую; находилась она под самой крышей дома на улице Сен-Жозеф.

Мастерская молодых художников была, безусловно, своеобразнейшим местом на Монмартре. Все в ней дышало пренебрежением к земным благам, на всем лежала печать причудливого вкуса и оригинальности. В «храме искусств», как торжественно называли эту обитель ее владельцы, часто раздавались взрывы хохота и звуки цимбал, столь отличные от уличного гомона и будничного шума, доносившегося из соседних домов.

В данную минуту это место казалось особенно необычным, оттого что четверо молодых людей спали крепко, как сурки, вися в веревочных гамаках. Спящие укрывались: один – римской тогой, другой – грубым шерстяным пледом, третий – гусарским ментиком, а четвертый, черный как сажа негр, – куском старого желтого бархата.

Вокруг молодых людей и под ними, на стенах мансарды и на полу находились самые странные предметы. По-видимому, здесь следовали двум противоположным направлениям искусства, ибо наряду с тщательно выписанными в классическом стиле этюдами можно было заметить множество причудливых полотен, созданных в натуралистической манере. Ярко освещенные черепа скалились в вечной усмешке над пестрыми костюмами щеголей эпохи Директории[110]110

Эпоха Директории – период в истории Франции между 1795 и 1799 гг., когда власть принадлежала правительству в составе пяти директоров.

[Закрыть], средневековых пажей и знатных дам. На двух щитах рядом с доспехами римских воинов блестели пожарные каски. Повсюду валялись рапиры и ящики с красками. Мишень для стрельбы увенчивала, словно нимбом, голову отталкивающего на вид манекена, стоящего на коленях в молитвенной позе. Голова его была закутана вуалью, а в зубах торчала глиняная трубка.

Мастерскую загромождали всякие необычные вещи; назначения многих из них не знали, вероятно, и сами хозяева, которые приобрели их только потому, что это были диковинки. Мебель тоже отличалась крайним своеобразием: здесь не сидели на простых стульях, не ели из простой посуды, не спали на простых кроватях: все было изготовлено и подобрано с целью поразить.

Жеан Трусбан проснулся первым. Он зевнул, несколько раз потянулся, протер глаза и, качнув свой гамак, отчего пришли в движение и остальные, спрыгнул на сваленную под его воздушным ложем кучу одежды. Натянув брюки, он собирался было надеть ту самую желтую куртку, в какой мы его видели у дверей мадам Регины, но внезапно пришедшая в голову мысль остановила его.

– Прочь! – воскликнул Жеан, отталкивая ногой злополучную куртку. – Прочь, презренная ливрея современных рабов, наряд европейских глупцов! Сегодня я свободен. Ведь нынче воскресенье, я могу предаваться лени, опьяняться идеалами, витать в эмпиреях чистого искусства, облачиться в патрицианское одеяние и чувствовать себя непринужденно, как паша!

С этими словами художник одел длинную блузу, всю в пятнах от красок.

Погода была отличная, и Жеан не хотел наслаждаться ею один. Он решил разбудить товарищей.

– Братья, проснитесь! О ты, влюбленный в цвет, ты, пиита, по ком скучает Шарантон[111]111

Шарантон – городок во Франции, известный своей больницей для умалишенных.

[Закрыть], и ты, финансист, кандидат на больничную койку, откройте свои гляделки! Вы увидите, как солнце, которому надоело пронзать златыми стрелами лохмотья облаков, выметает начисто все это тряпье. Вставайте! Сегодня великолепное освещение.

Никто не пошевелился.

Тогда Жеан начал стаскивать плед со своего ближайшего соседа.

– Эй, Лаперсон, – крикнул он, – Лаперсон, приятель, она идет!

– Не мешай спать, скотина! – проворчал Лаперсон, натягивая на голову плед.

– Проснись, о друг, молю тебя! – взывал Жеан.

– Зачем? – спросил Лаперсон, открывая наконец большие светло-голубые, очень зоркие глаза.

– Чтобы приготовить алтарь для богини, – ответил Жеан.

– Какой еще богини? – удивился приятель.

– Ты уже забыл?

– Ей-богу, не помню.

– Для ангела, что должен нынче прилететь.

– Разве этот ангел прилетит ко мне?

– Нет, слава богу.

– Тогда оставь меня в покое.

– Значит, ты отказываешься помочь мне привести в порядок весь этот хаос?

– Отстань, ты мне надоел! Неужели требуются такие церемонии, чтобы принять какую-то шлюху?

– Шлюху? Ах ты дубина стоеросовая! Шлюху! – возмутился Жеан.

– Ну, потаскушку, если это слово тебе больше нравится.

– Лаперсон, ты злоупотребляешь моим терпением и моей привязанностью к тебе. Берегись! Всему есть предел! Звезды, по сравнению с которыми наша земля не более чем песчинка, и те гибнут от неведомых флюидов. Прошу тебя уважать мои чувства, иначе наша дружба испарится как дым!

Лицо Жеана раскраснелось. Лаперсон был вспыльчив, но добр; почувствовав сквозь шутливый тон неподдельную досаду товарища, он смягчился.

– Ты же видишь, что я тебя дразню, – успокоил он Жеана. – Что я могу сделать для твоей милашки?

– Внимательно и беспристрастно взглянуть на нее и сказать, какова она. Видишь, я не требую от тебя невозможного.

– Действительно, сделать сие трудно. Но к чему это, скажи на милость?

– Послушай! Мы с тобой придерживаемся разных взглядов на искусство.

– К счастью.

– Так вот, уверяю тебя, что эта прелестная девушка помирит тебя с классической школой.

– Никогда в жизни!

– Увидав ее, ты поймешь идеалистов, полюбишь Рафаэля, будешь преклоняться перед ним.

– Я? Перед Рафаэлем? Этим мазилой? Мне хотелось бы иметь его «Мадонну», чтобы выколоть ей глаза!

Жеан воздел руки к небу, а Лаперсон, подбежав к манекену с трубкой, несколько раз пнул его ногой.

– Вот как я поступил бы с «Форнариной», будь она здесь, и со «Святым Михаилом» тоже. Я отомстил бы за дьявола! – воскликнул он.

– Несчастный, что ты мелешь? Нет, нет, ты не сделал бы и царапины на этой дивной картине[112]112

…ты не сделал бы и царапины на этой дивной картине… – Имеется в виду картина Рафаэля, изображающая битву архангела Михаила с предводителем мятежных ангелов Люцифером.

[Закрыть], где гений Рафаэля запечатлен во всей его чистоте! Святой Михаил, этот идеал безупречной верности и любви! Триумф добра над злом! Сила и красота! Святой Михаил!

– Принеси мне его, и увидишь, как я распорю брюхо этому гаду, типичному версальцу тех времен, который был так жесток со злосчастным коммунаром Люцифером!

Жеан был не прочь вступиться за несравненного Рафаэля, но сдержался, подумав, что спор с неукротимым приверженцем натуралистической школы помешает поговорить об Анжеле, а ему этого очень хотелось. Жеан умолк, а Лаперсон заявил с прежним раздражением:

– Ставлю свою тонкинскую палицу против твоего индийского зонтика, что в твоей потаскушке нет красоты ни на грош!

– Что ты говоришь, несчастный? Это – сама Венера-жизнедательница. Я тебе уже это сказал, повторяю еще раз и буду повторять.

– В сотый раз слышу, надоело!

– Дорогой мой, если б ты только ее увидел…

– Я и так представляю себе твою вульгарную голубоглазую блондиночку.

– Она прелестна, говорю тебе! Белоснежная кожа, сквозь которую просвечивают жилки! А нос! А глаза! А овал лица! А невинный облик! Это – сама богоматерь во всей целомудренности материнства, редчайший образец женской красоты! Природа собрала в нем воедино все черты, из каких она медленно, постепенно формирует идеальный тип, который в будущем получит всеобщее распространение.

– Свихнулся, совсем свихнулся!

– Как, ты не веришь, что природа…

– Отвяжись от меня со своей природой! Вот увидишь, я останусь совершенно равнодушен к твоей Дульцинее.

– Равнодушен? Лаперсон, запомни, что предсказывает тебе собрат по кисти Жеан Трусбан! Если ты – не кусок льда с северного полюса, то при виде моей незнакомки с тобой случится солнечный удар.

– Со мною-то?

– С тобой! С тобой! Это будет возмездием за то, что ты принес красоту в жертву обыденности и предпочел уродство. Ты влюбишься в нее, в мою Венеру-мать, но, конечно, покажешься ей противным, и она почувствует к тебе отвращение. Тогда ты сделаешь попытку похитить ее у меня, и наша дружба закончится поединком со смертельным исходом. Орест убьет Пилада[113]113

Орест убьет Пилада… – Орест и Пилад – герои античной мифологии: их верная дружба вошла в поговорку.

[Закрыть]…

– Ну и чудак! Решительно, ты не своем уме! Что выдумал! Скрестить шпаги и проткнуть друг друга из-за какой-то бульварной девки с Монмартра? Бедняга Трусбан! Плевать мне на твою Венеру, как на чучело гороховое!

XLIII. Добрая хозяйка

Молодые люди совсем было поссорились, но, к счастью, дверь приоткрылась, и вошла г-жа Мерсье, хозяйка чердака, а также молочной в нижнем этаже. В ее руках был поднос, на котором дымились две чашки.

– Вот тебе и на!.. Вас уже четверо! – воскликнула г-жа Мерсье. – А я принесла только две порции слабительного… Но, по правде говоря, тут и на четверых хватит.

– Дорогая и уважаемая хозяйка, – обратился к ней Трусбан, – позвольте Лаперсону и моим друзьям обойтись нынче без этого пойла.

– Почему?

– Потому что к этому обязывает долг гостеприимства. Вы очень добры, но поймите: то, чем вы хотите нас угостить, пить в компании невозможно.

– Но, мой мальчик, у этого слабительного приятный вкус, оно совсем легонькое…

– Не спорю, однако…

– И весной нужно прочищать желудок, если хочешь быть здоровым.

– Согласен, но к нам должны прийти.

– Это неважно: лекарство подействует лишь через несколько часов.

– Но, мамаша Мерсье, ведь к нам придет девушка!

– Ну так что же! Мы и ей дадим слабительного!

Это предложение было встречено взрывом хохота.

– Вы смеетесь надо мной, – продолжала г-жа Мерсье, покачивая головой. – Я не обижусь, ведь вашему возрасту свойственна веселость. Но то, что я предлагаю, совсем не так глупо, как кажется. Ведь, может статься, у ваших друзей и тех, что здесь, и той, что придет, – нет в Париже матери, которая бы о них позаботилась. Так почему же не воспользоваться случаем прочистить желудок? Ах, батюшки!

Увидев негра, добрая женщина выронила поднос, и содержимое чашек залило лежавшее на полу платье Лаперсона (в пылу спора художник-натуралист забыл одеться).

Негр, чья черная физиономия резко выделялась на фоне желтой материи, вытаращил и без того большие глаза, сверкнул белками и широко улыбнулся, показав два ряда ослепительно белых зубов.

– Ах, батюшки! – повторила хозяйка с величайшим изумлением. – Объясните мне, кто это? Стоит взглянуть на эту образину, как все валится из рук. Трубочист это или угольщик?

– Ни тот, ни другой, дорогая госпожа Мерсье, – ответил Лаперсон серьезнейшим тоном, от которого можно было помереть со смеху. – Это – абориген Огненной Земли, чем и объясняется цвет его кожи. Но не бойтесь, это не дикарь. Зовут его Мозамбик, и он к вашим услугам.

– Мозамбик? Вот так имечко! Все равно, если он хочет прочистить себе желудок по случаю прихода весны…

– В своем ли вы уме? Этот господин – доктор Микомиконского университета и главный врач королевы Микомиконы. По части слабительных он такой же дока, как и вы, и знает лекарства, от которых все содержимое кишок вылетает наружу, словно фейерверк. Мало того, ему известны средства решительно против всех болезней. Даже французские короли не лечили золотуху с таким успехом[114]114

Даже французские короли не лечили золотуху с таким успехом! – Согласно народному поверью, прикосновение королевской руки излечивало золотуху.

[Закрыть]! Это – знаменитейший врач Паштетных островов.

– Если ваш черномазый доктор знает, какое лекарство принимают, когда чешется язык, то попросите у него рецепт, – сказала, смеясь, хозяйка молочной. – Он, видно, славный парень, ваш Мозамбик… Ну, милые, раз вы сегодня не расположены прочищать желудки, то спускайтесь вниз пить кофе с булочками.

– С булочками? – воскликнул Мозамбик ломаным языком креола, хоть говорил по-французски, словно родился в Париже. – С булочками? Моя хочет кофей с булочками!

– Ладно, хватит дурачиться! Вставать, одеваться и за работу! Ведь наша знаменитая картина всех нас должна сделать богачами. Но сначала идите завтракать.

– Увы, – возразил Лаперсон, – мою одежду постигла участь, какую вы готовили нашим желудкам: вы оросили ее альпийским чаем[115]115

Альпийский чай – лекарственный настой, служащий слабительным.

[Закрыть]. Если вы хотите, чтобы мы спустились вниз, мне придется щеголять в тоге, в римской тоге, понимаете? А ведь нынче – не последний день карнавала, госпожа Мерсье.

– Ладно, я принесу вам кофе сюда, – ответила добродушная толстуха. – Ну, гоп! Остальные пусть одеваются, и за работу!

– Но сегодня воскресенье, – заметил четвертый молодой человек, еще не покинувший гамака.

– Что же из этого, мой друг? Для тех, кто трудится, воскресенье, к несчастью, такой же день, как и любой другой; по воскресеньям даром не кормят, даром ночлега не дают, – ответила, вздыхая, хозяйка. – А коль за неделю много денег не сэкономишь, приходится работать и тогда, когда предпочел бы отдохнуть и повеселиться.

– Будьте спокойны, мамаша Мерсье, сегодня мы займемся картиной всерьез, и она обязательно подвинется вперед, – сказал Жеан. – Ко мне придет чудесная натурщица.

– Это хорошо, но ведь картину вы кончите не скоро и продадите ее не сразу. Уж лучше пишите те пейзажики, что сбываете по двадцати франков за дюжину. Это дело куда вернее.

– Вы сомневаетесь во мне, мамаша Мерсье, не доверяете моему таланту! Мало того, вам доставляет удовольствие бередить мои раны… Пейзажики по двадцати франков за дюжину! Модные картиночки! По-вашему, я ни на что другое не гожусь?

– Кто об этом говорит? Я сказала так только потому, что приближается срок платежа.

– Какого платежа?

– За квартиру, детки. Время бежит незаметно, но все-таки бежит не останавливаясь и увлекает нас за собой; скоро восьмое число, и, хочешь не хочешь, придется раскошелиться.

– Домовладельцы – гнусная порода, – заявил Лаперсон, – но, к счастью, долговязый парень с желтым лицом и рыжими космами, что лежит там, в гамаке, нашел способ, как избавиться от всех домовладельцев, хозяев и вообще эксплуататоров.

– Отлично придумано! – заметила г-жа Мерсье. – Но для этого, вероятно, потребуется немало времени, а пока надо платить, и платить в условленный день: ведь если хоть один из представителей этой гнусной породы и попадет в рай, то отнюдь не благодаря своему терпению. Лучше иметь дело с дьяволом, чем с домовладельцем; я ведь тоже плачу ему. Понимаете, что он не дает отсрочки, хоть и ни в чем не нуждается.

– Мы это знаем. Вот почему и нужно их экспроприировать, – сказал рыжеволосый молодой человек.

– Обязательно! – воскликнули оба художника.

– Это было бы неплохо, – согласилась г-жа Мерсье, – но пока что надо платить, а вы мне порядком-таки задолжали, детки.

Лица Трусбана и Лаперсона приняли меланхолические выражение. Заметив это, добрая хозяйка добавила:

– Я знаю, вы честные ребята, и если задержались с уплатой, то не нарочно, а просто потому, что не смогли. Но должна вас предупредить, как мать, что нужно работать, иначе вы не погасите своей задолженности, а из-за вас и я не смогу уплатить домовладельцу, и мне влетит не меньше вашего, друзья мои.

– Не беспокойтесь, мамаша Мерсье, – сказал Трусбан. – Скоро мы будем купаться в золоте. Тогда вы сможете приобрести весь дом у этого проклятого домовладельца и вовсе не будете брать квартирной платы с той, к кому перейдет ваша молочная, с условием, конечно, что ваша преемница будет давать приют нуждающимся художникам.

– Вы смеетесь!

– Нисколечко. Слушайте, если бы вы только могли достать сто тысяч для нашего друга Ролландо… – он показал на рыжеволосого молодого человека.

– Сто тысяч? Вы шутите!

– Да, сто тысяч, а вернет он вам миллионы.

– Вот как? Он колдун, ваш друг? Знает, как освободиться от домовладельцев, от хозяев, от всех этих паразитов, сосущих кровь из бедняков, и вдобавок еще загребает кучи денег, вероятно тем же способом?

– Нет, нет. Видите ли, он не только экономист, но, кроме того, еще и механик. Голь на выдумки хитра!

– Тем лучше; пусть он починит мои стенные часы. А можно узнать, если это не секрет, что за машину он придумал?

– Его машина пока существует лишь на бумаге, но на ближайшей выставке он ее покажет, если только найдет сто тысяч франков для ее сооружения. Вы сами ее увидите. Это чудо из чудес!

– В самом деле? Что же она делает, ваша изумительная машина?

– В нее закладывают охапку льна, а с другой стороны выходит выглаженная рубашка!

Добрая хозяйка хотела уже рассердиться и спросить, не издевается ли Жеан над нею, но в это время постучали, хотя дверь мансарды оставалась приоткрытой.