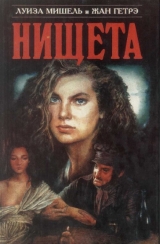

Текст книги "Нищета. Часть первая"

Автор книги: Луиза Мишель

Соавторы: Жан Гетрэ

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)

XXXI. У полицейского комиссара

Огюст и его друг подошли к небольшому белому дому на улице Жоффруа Сент-Илера. В этом доме, фронтон которого украшала скульптура, находился полицейский участок.

Молодой Бродар с глубокой грустью осмотрелся кругом. Как он завидовал людям, сновавшим взад и вперед по улице и бульвару! Мысленно он уже распрощался со свободой. Он крепко обнял Леон-Поля и еще раз попросил его позаботиться о матери, сестрах и особенно о несчастной Анжеле, чье длительное отсутствие сильно тревожило Огюста.

Бывший учитель обещал сделать все возможное, чтобы помочь семье своего юного друга найти выход из ужасного положения. Будучи бедняком, Леон-Поль всегда был готов прийти на помощь ближнему. Они расстались со слезами на глазах.

Переступив порог раскрытой двери и пройдя по коридору в большую комнату, где развалясь сидели полицейские, Огюст начал свои странствия по мрачному лабиринту правосудия.

Войдя в канцелярию комиссара, он застал там нескольких подозрительных на вид оборванцев и какого-то пьянчугу, который, как оказалось, поколотил трактирщицу. Все они ожидали приема. Письмоводитель с важной миной что-то строчил за своей конторкой.

– Тебе чего? – спросил он Огюста тем грубым, фамильярным тоном, каким чиновники сплошь и рядом позволяют себе разговаривать с бедным людом.

– Я хочу видеть комиссара.

– По какому делу?

– Уж это позвольте мне знать.

Полицейский, раскачивавшийся на стуле, счел нужным вмешаться:

– Эй ты там, повежливее!

– Будьте сами вежливы! – возразил Огюст. Он был самолюбив и при случае умел постоять за себя. – Кто вам позволил говорить мне «ты»?

– Кто позволил? Вот нахал! Погоди, я надеру тебе уши, ты у меня научишься разговаривать!

Полицейский уже собирался исполнить свою угрозу, но, к счастью, другой представитель власти отвлек его:

– Эй, Мартен!

– Чего тебе?

– Я кое-что нашел.

– Чур пополам, если находка не будет востребована.

– Востребована? Напрасно беспокоишься, за такие находки вознаграждения не получишь!

С этими словами полицейский распахнул плащ и вытолкнул из-под него щуплого мальчугана лет четырех-пяти. На нем были дырявые башмаки, тонкая вылинявшая бумажная блуза и черная шерстяная курточка с тщательно заплатанными на локтях рукавами. Он низко опустил голову; вьющиеся каштановые волосы беспорядочно падали ему на лоб.

– Где вы его нашли? – спросил письмоводитель вновь вошедшего полицейского.

– На кладбище Навэ.

– Что он там делал?

– Плакал у свежей могилы и звал мать, скулил, как брошенная собачонка. Видать, совсем закоченел.

– Бедняжка! Бедный малыш! Бедный мальчуган! – воскликнуло сразу несколько голосов. Даже физиономии полицейских, обычно столь бесстрастные, и лицо письмоводителя, обычно столь сухое, выражали сострадание. Но особенно глубокую жалость можно было прочесть на грубых лицах посетителей.

Письмоводитель откинул волосы мальчугана со лба, и все увидели худенькое личико, освещенное черными глазенками, распухшими от холода и слез.

– Как тебя зовут? – спросил чиновник.

– Алкид.

Алкид[43]43

Алкид – прозвище Геркулеса, героя древнегреческих мифов, прославившегося исключительной физической силой и необычайными подвигами.

[Закрыть]! Что за ирония! Имя, символизирующее силу, у такого слабого существа; имя, означающее мощь, у этого ростка, лишенного корней!

– Алкид! Грозный Алкид! – произнес один из полицейских.

– А фамилия? – спросил Мартен.

– Не знаю.

– Где ты живешь?

– Теперь мы живем в саду.

– В каком саду?

– Там… там…

– С кем ты жил?

– С мамой… Мама, мама!

– Он говорит о кладбище, – пояснил человек, который привел мальчонку.

– Да, да, – подхватил ребенок, задыхаясь от слез, – в саду, на кладбище. Мама осталась там, в ящике, его закопали в яму, а сверху засыпали землей. Я хотел откопать, но не мог, земли очень уж много…

И он зарыдал. Слезы лились ручьем. На него больно было смотреть. Огюст тоже плакал, люди подозрительной наружности ругались, пьяница потрясал кулаком, полицейские пощипывали усы, сдерживаясь, чтобы не показаться чувствительными. Письмоводитель ежеминутно сморкался. Он возобновил допрос:

– Как звали твою маму?

– Мамой…

Ну да, ты ее звал мамой, а как ее звали другие?

– Мамашей…

– Была у вас привратница?

– Да.

Как же она называла твою маму?

– Нини.

– А как зовут привратницу, ты знаешь?

– Да. Тетушка Микслен. Она прачка.

– Где она живет?

– Не знаю.

– Сколько тебе лет?

– Скоро пять.

– Есть у тебя папа?

– Да.

– Где он?

– На камине, в красивой золотой рамочке.

Все рассмеялись. Ну, что за смешной малыш! Смешной и милый. Проклятая судьба! И чем только занято пресловутое провидение, если оно не может уберечь этого невинного ангелочка? В таких примерно словах выразил негодование один из босяков.

– Пока сиротку не определят в приют, – заметил он, – его отправят в арестный дом, в тюрьму, как будто потерять отца и мать – преступление… Ей-богу, стоит свернуть людям шею!

Ребенка полагалось допросить наравне с другими, и ему тоже пришлось ожидать приема у полицейского комиссара.

Бродяга не солгал: сирот, брошенных на произвол судьбы обездоленными родителями или оставшихся на мостовой после смерти матерей, полиция подбирала, как мусорщик подбирает нечистоты; и прежде чем дать пристанище этим невинным крошкам, она бросала их в тюрьму, словно преступников! В тюрьму!.. О матери, воспитывающие детей в духе добродетели, окружающие их любовью и заботами, – знаете ли вы об этом! Неужели только потому, что эти цветы жизни вырваны из родной почвы, они должны прозябать там, где царят отчаяние и позор? Дышать воздухом, отравленным миазмами современного общества? И в преступном равнодушии мы хвастаемся, что достигли вершин цивилизации… Да ведь дикари и те превзошли нас в любви к несчастным детям, в заботе о них! У краснокожих все женщины племени становятся матерями сироты, а у нас его отправляют в тюрьму, пока найдется место в приюте… Неужели городские власти, расходующие столько средств на содержание сирот и беспризорных то в тюрьмах, то в домах призрения, не могли бы последовать примеру Швейцарии, где право усыновить считается высокой частью для тех, кому община доверяет воспитание своих подопечных? Это так естественно, стоит недорого и дает ребенку все то, чего ему так не хватает в благотворительных учреждениях: нежную женскую привязанность и покровительство мужчины; это прививает любовь к семье, составляющую основу, отправной пункт человеческой нравственности…

Малыша усадили между Огюстом и пьяницей. Юноша прижал сиротку к себе, стараясь согреть своим телом, а пьяница гладил его по головке и, плача без слез (это походило на курлыканье индюка), пытался успокоить и утешить мальчугана.

– Не бойся! – бормотал он в промежутках между приступами икоты. – Я поговорю с комиссаром, я, Боден-младший, когда-то верой и правдой служивший Коммуне – и не за тридцать су[44]44

…не за тридцать су… – Бойцы национальной гвардии, выступившие в 1871 г. на стороне коммунаров, получали жалованье 30 су в день.

[Закрыть], ей-богу! Я поговорю с ним, усыновлю тебя, приведу к своей хозяйке, и тогда с выпивкой кончено! Ты будешь моим наследником, а коли есть наследник, надо работать и зашибать деньгу, чтобы кормить его. Да, черт побери, надо зашибать деньгу…

– Молчите, пьянчуга, – проговорил Мартен, – хороший вышел бы из вас опекун для парнишки, нечего сказать!

– Почему бы и нет? Я любитель гульнуть, это правда, но никому не делаю зла.

– Вот как! А трактирщице, которую вы чуть не убили?

– Япоставил ей фонарь под глазом, только и всего, идете ли, сержант, я не люблю, когда меня донимают, а трактирщица меня донимала, будто бы я – подшофе. Не я, а она была подшофе. Ну ее к бесу! Так я и позволю всякой бабенке приставать ко мне с пустяками. Вот я маленько и съездил ей по роже, самую чуточку. Но теперь баста, я больше капли в рот не возьму, ни-ни! Раз у меня будет наследник – надо вести себя как следует, не пить, а зарабатывать ему на конфетки. Слышишь, сынок? Поцелуй своего папку!

Боден прижал к себе ребенка, напуганного его багровой физиономией. Малыша с трудом удалось освободить из объятий пьяницы, который курлыкал самым жалостным образом; ему пригрозили, что посадят в каталажку, если он не утихомирится.

Вошла женщина: ее глаза сверкали, лицо пылало. Она просила полицейских сейчас же пойти с нею, чтобы, как она выразилась, «положить конец форменному безобразию».

– Что такое? Что случилось? – спросил письмоводитель.

– Дело вот в чем, – ответила женщина. – Один из наших соседей, Рибу, взял за обыкновение колотить свою жену. Скажет ли она «да», скажет ли «нет» – бац, бац, будто посуду бьет; с утра до вечера только и слышишь эти звуки, даже ночью просыпаешься от них. Ясно, что это не доставляло удовольствия жене Рибу, несчастной худышке – одна кожа да кости! У нее двое детей и вскоре будет третий. Ну, она не стерпела и переехала к матери. Тогда муж решил ей отомстить: подкараулил ее в трактире, куда она пришла за вином для отца, набросился на нее как зверь, избил чуть не до полусмерти, а теперь хочет насильно тащить домой.

– Но ведь это его жена! – заметили полицейские.

– Ну да, жена, но я говорю вам, что он бьет ее, как извозчик клячу, и хочет увести домой, чтобы вовсе изувечить!

– Что ж из того? Мы ничего сделать не можем: муж есть муж, он имеет право приказать жене, что угодно. Таков закон.

– Закон? Свинство это, а не закон, если он разрешает избивать беременную женщину! Плевала я на такой закон! – И, энергично плюнув в подтверждение своих слов, она ушла, заявив: – Вот подыму на ноги весь квартал, тогда он ее не уведет, ни за что не уведет!

Совесть народа, его здравый смысл воодушевляли эту простую труженицу, так пылко протестовавшую против тиранической власти, присвоенной мужчинами как в верхах, так и в низах общества.

Огюст слушал и наблюдал. Проходившие перед его глазами печальные сцены убедительно говорили о торжестве насилия, о жестокости людей. Горе женщины, подвергавшейся побоям, и ребенка, отправляемого в тюрьму, тяготило юношу так, словно было его собственным горем. Он смутно чувствовал, что все бедняки страдают от одного и того же зла, и испытывал безграничную жалость к своим товарищам по несчастью. Прильнувший к нему сиротка казался ему младшим братом. О, как ему хотелось поскорее стать взрослым и сильным, чтобы достаточно зарабатывать и помогать всем! Если бы, по воле случая, он родился в богатой семье, бедняжка Алкид никогда не попали бы в тюрьму!

Наконец Огюст был принят, правда, не самим полицейским комиссаром, а его помощником. Удивив чиновника своим спокойствием и твердостью, юноша заявил, что отдается в руки властям: пусть его заключат в тюрьму вместо отца, Жака Бродара, без всяких на то оснований обвиненного в нападении на г-на Руссерана, между тем как виновен в этом только он, Огюст Бродар.

Записав имя, фамилию и занятие явившегося с повинной, глубоко пораженный помощник полицейского комиссара приступил к допросу:

– Что толкнуло вас на преступление, в котором вы признаете себя виновным?

– Это не преступление, сударь, а справедливое возмездие. Так по крайней мере говорит один человек, и я ему верю.

– Кто он такой?

– Неужели вы принимаете меня за доносчика?

– Объясните в таком случае, чем было вызвано то, что вы называете «справедливым возмездием»? Почему вы покушались на жизнь господина Руссерана?

– Мы считали его своим благодетелем, а он обесчестил мою сестру.

– Чем вы можете это доказать?

Никаких конкретных доказательств Огюст представить не мог. Ведь даже Анжела ему не призналась! Он чистосердечно поведал о своей беседе с сестрой, о попытке хозяина купить его молчание и заплатить деньгами за честь Анжелы. Разве это не было явной уликой?

Помощник комиссара снова спросил, чем Огюст может подтвердить свои слова.

– Но, сударь, ведь хозяин-то не умер, – возразил юноша, – стало быть, он сам может сказать, солгал ли я?

Помощник комиссара предложил Огюсту подробно изложить все обстоятельства дела, а затем приказал взять юношу под стражу. Сопровождаемый двумя полицейскими, один из которых держал за руку маленького Алкида, молодой Бродар был отправлен в тюрьму, где уже находились его отец и сестра.

XXXII. Встреча

Расставшись с Огюстом, Леон-Поль направился к особняку Руссеранов. Дойдя до изящной решетки из кованого железа, он присел на скамейку и стал обдумывать, что скажет жене предпринимателя, пытаясь в то же время предугадать, что собиралась сообщить ему г-жа Руссеран.

Перед особняком, построенным в стиле Людовика XV, все еще слонялось много народу. Хотя было известно, что жизнь заводчика вне опасности, весь квартал не переставал волноваться. Знали и о не совсем обычной причине нападения, и смелость покушавшегося возбуждала интерес публики.

Среди любопытных Леон-Поль приметил одного старика. Его густая борода и седые волосы, высокий рост, лукавое выражение тонкого лица привлекли внимание бывшего учителя. С безразличным видом старик прогуливался вдоль решетки. Поравнявшись с той или иной группой зевак, он внимательно прислушивался к их разговорам. За ним, словно тень, следовал человечек в черном мешковатом сюртуке, покрой которого вполне гармонировал с физиономией владельца. Сдвинутый на затылок цилиндр придавал этому коротышке вид праздного гуляки, несмотря на настороженное выражение лица и испытующий взгляд. Время от времени он обменивался со стариком несколькими словами или жестами.

Наконец старик уселся рядом с учителем и осведомился, проживает ли он в этом квартале.

– Не более, чем вы, – ответил Леон-Поль.

– Почему вы решили, что я нездешний?

– Потому что у вас лиманский акцент[45]45

Лиманский акцент – особенности говора жителей Лимани, части провинции Овернь.

[Закрыть], если не ошибаюсь.

– Черт побери, – улыбаясь, сказал старик, – значит, я понапрасну сделал кругосветное путешествие, раз не сумел избавиться от акцента, из-за которого меня, того и гляди, примут за торговца кроличьими шкурками. Держу пари на тысячу франков, что вы такой же овернец, как и я.

– Побейся кто-нибудь с вами об заклад, вы бы выиграли.

– Из какого же места вы родом?

– Из Сен-Сирга.

Старик пристально посмотрел на собеседника и спросил:

– Знаете ли вы, кто я?

– Не имею чести, – ответил бывший учитель.

– Меня зовут Максис де Сен-Сирг.

Учитель поднялся, снял фуражку и почтительно поклонился.

– А я – Леон-Поль, – представился он, – анонимный автор «Ошибки». Вы помешали моей литературной карьере, уничтожив весь тираж моего первого произведения, напечатанного с немалым трудом. Впрочем, – продолжал учитель, протягивая Сен-Сиргу руку, которую тот дружески пожал, – книга ни черта не стоила, хотя я некоторое время сердился на вас за этот поступок, сам не знаю почему.

– Простите меня, сударь! Я тщетно искал вас, чтобы возместить понесенные вами убытки. Мне крайне важно было предотвратить огласку семейной драмы, в которой вы увидели только опровержение кое-каких социальных теорий. Вы не имели права выносить ее на суд публики. Несмотря на то, что вы позаботились изменить место действия и имена персонажей, многие могли бы их узнать, и я, выведенный у вас под именем Понт-Эстрада, не избежал бы насмешек. Описанные вами события задевали честь человека, который долгое время был мне близок, как родной сын… – Он вздохнул. – Вот почему я вынужден был сжечь весь тираж «Ошибки».

– Вполне уважительные мотивы, господин Сен-Сирг, и поверьте: знай я, что эта история случилась на самом деле, я не стал бы ее описывать. Мне рассказал ее в тюрьме один из товарищей по заключению, выдав ее за вымысел. Позднее, узнав о судьбе, постигшей «Ошибку», я понял, что мой знакомый в действительности сам играл ту роль, какую он в своем рассказе приписал Пьеру Артона.

– Не странно ли, – заметил г-н де Сен-Сирг, – что после стольких неудачных попыток найти автора, я совершенно случайно встретил его здесь?

– В самом деле, это довольно странно. Но знайте, сударь, что я категорически и неоднократно отказывался повидаться с вами и уступить вам рукопись только потому, что издатель романа вообразил, будто я собираюсь вас шантажировать. Он сказал мне, что вы разделяете его мнение, и это привело меня в негодование. Вот почему, несмотря на свою бедность, я не принимал ваших предложений.

– А теперь?

– Теперь другое дело.

– Все к лучшему. Видите ли, господин Леон-Поль, я верю в предопределение; все на свете происходит неспроста. Наша встреча тоже к чему-нибудь да приведет.

– Ничего не имею против, сударь, лишь бы она привела к добру.

– Кое-кому она принесет добро.

– Как знать?

– Если вам нетрудно, зайдите ко мне в отель «Клермон» на улице Сены. Нам надо о многом переговорить, и разговор этот будет не лишен для вас интереса, если вы на самом деле таковы, каким кажетесь. Но скажите, – переменил старик тему беседы, – не знаете ли вы случайно Руссеранов?

– Знаю немного, но косвенно. А в чем дело?

– Я вам скажу позднее.

– Хорошо.

– Знакомы ли вы с гувернанткой по имени Бланш де Мериа, живущей в их семействе?

– Нет.

– Не можете ли вы разузнать в точности о взаимоотношениях мадемуазель де Мериа с родителями ее воспитанницы?

– Попытаюсь.

– Вы оказали бы мне, мой друг, поистине большую услугу, взяв это на себя, и принесли бы пользу тому делу, которому, как мне известно, вы посвятили свою жизнь.

– Рассчитывайте на меня. Я сделаю все возможное, чтобы добыть интересующие вас сведения. Но не обижайтесь на то, что я хочу познакомиться с вами поближе, прежде чем исполнить ваше поручение.

– Это вполне естественно.

Старик поднялся.

– Я пришел с намерением посетить мадемуазель де Мериа, – сказал он, – но будет лучше, если я сперва узнаю, что она собою представляет. Прощайте, до завтра!

Он слегка постучал по асфальту концом трости с золотым набалдашником, и тотчас же человечек, который, засунув руки в карманы, толкался среди публики и, навострив уши, слушал пересуды, подошел, подал Сен-Сиргу руку и направился вместе с ним в сторону заставы Сен-Жак.

«Ну, что ж, – подумал про себя бывший учитель, – мир более чем когда-либо стал театром, где разыгрывается комедия человеческой жизни. Черт меня побери, если я ждал того, что произошло! Положительно, на каждом шагу со мною случается что-нибудь непредвиденное. Я так устал за зиму, так мечтал отдохнуть в своем милом домике, вдали от пыльных улиц, среди зеленеющей листвы, погрузившись с головой в вычисления… А вместо этого я участвую в драме, даже в трагедии, невольно выступаю в роли статиста, хотя вовсе к ней не стремился. Я ввязался в какую-то интригу, которая благодаря этому старому чудаку могла бы послужить материалом для неплохой жанровой пьесы».

Леон-Поль сделал несколько шагов в сторону решетки. «Ладно, – подумал он, – познакомимся поближе с этой госпожой Руссеран. Она мне понравилась, но ведь первому впечатлению не всегда можно верить. Узнаем, что она намерена сделать для моих несчастных друзей».

XXXIII. У г-жи Руссеран

Учитель был занят своими мыслями, когда лакей пригласил его в кабинет хозяйки дома. Это была большая комната, так резко отличавшаяся от остальных, что ее убранство казалось нарочитым, подчеркнутым протестом против роскоши. Здесь не было ни пушистых ковров, ни тисненых обоев, ни мягких диванов; на всем лежал отпечаток простоты и строгости, все свидетельствовало о любви к прилежным занятиям и безукоризненному порядку. Большой дубовый стол посреди комнаты с аккуратно разложенными на нем бумагами; тяжелые стулья, плетеное кресло, зеленые этажерки, полки с книгами вдоль стен – вот и вся мебель. Быть может, она принадлежала еще отцу г-жи Руссеран, которая сохранила все в неприкосновенности из чувства дочерней любви или потому, что такая обстановка была в ее вкусе.

Несколько рамок, развешанных по стенам, привлекли внимание учителя. В одни из них были вставлены изящные гравюры на печальные сюжеты, в другие – изречения и сентенции, заимствованные у различных авторов и написанные крупным, твердым почерком, разборчивым, как типографский шрифт.

Леон-Поль подошел ближе и прочел:

– Очень хорошо! – заметил про себя учитель. – Все ясно: муж – негодяй, жена – порядочная, умная женщина. Они должны быть между собой на ножах. Мое первое впечатление от госпожи Руссеран оказалось верным. Посмотрим, что дальше?

– Вот что следовало бы доказать, вместо того чтобы утверждать голословно! – сказал вслух Леон-Поль. – Я не прочь был бы узнать, что думает на сей счет госпожа Руссеран!

И он последовал дальше.

В этой же рамке учитель прочитал следующие афоризмы, несомненно выражавшие сокровенные чаяния той, которая их выписала:

«Людской род, познав самого себя, должен объединиться в одну огромную дружную семью. Личные интересы уступят место всеобщей любви, и целью жизни будет создание величественного, справедливого и добродетельного общественного порядка».

– Совершенно согласен! – проговорил Леон-Поль и, обернувшись к другой стене, оказался лицом к лицу с г-жой Руссеран, которая с улыбкой протянула ему руку.

Они уселись, и завязался дружеский разговор. Агата чувствовала себя с учителем легко и свободно. Тайное сродство мыслей и чувств сразу же породило в них взаимную симпатию.

Госпожа Руссеран поблагодарила Леон-Поля за посещение. Она не удивилась его визиту, ибо была уверена, что в интересах своих горемычных друзей он придет помочь ей возместить понесенный ими ущерб. Она вполне понимала щепетильность Бродаров и недоверие к ней со стороны старшего в семье.

– В этом нет ничего удивительного, – заметила Агата. – Бедняга, несомненно, много выстрадал за свою долгую жизнь и горький опыт не располагает его к доверию.

Она добавила, что целиком рассчитывает на Леон-Поля; без его помощи ей не справиться с трудностями. Она готова идти на любые жертвы, но сделать это надо деликатно…

Учитель, рискуя навлечь неудовольствие собеседницы, явно стремившейся замять дело, решительно возразил, что загладить тяжелую вину Руссерана перед обездоленной им семьей Бродаров можно лишь полным признанием вины. Вот первое, что нужно сделать. Огюста оправдают, если будет доказано, что владелец завода обольстил Анжелу.

– Я знаю, – продолжал Леон-Поль, видя, что Агата в задумчивости опустила глаза, – я знаю, что жена господина Руссерана может усомниться в виновности своего супруга…

– Вы хотите сказать – в его преступлении? – перебила Агата.

– Вы правы, сударыня, так будет точнее. Повторяю, вы можете не верить в это преступление, хотя оно очевидно, и не пытаться наравне с нами добыть доказательства.

– Нет, почему же, если это единственный способ вознаградить несчастную семью? Но мне хотелось бы надеяться, господин Леон-Поль, что можно замять дело и приостановить судебную процедуру.

– Это очень трудно, сударыня, разве что ваш муж пойдет нам навстречу.

– Как только его здоровье позволит, я поговорю с ним, и, быть может, опасаясь кое-каких действий с моей стороны, он согласится на все наши требования.

– Сомневаюсь.

– Независимо от того, удастся это или нет, позвольте мне покамест передать через вас Анжеле и ее ребенку немного денег. Они сейчас так нуждаются, что не вправе отказываться от помощи.

И г-жа Руссеран протянула учителю тысячефранковый билет. Так как он не хотел его брать, она добавила:

– Эти деньги – не компенсация за непоправимое зло, которое мой муж причинил семье Бродаров, а лишь небольшая часть нашего долга Жаку. Справедливость требует, чтобы мы вернули этот долг.

Леон-Поль недоумевал.

– Поясните вашу мысль, сударыня. Я охотно буду вашим посредником, но почему вы считаете, что должны Бродарам?

– Почему? – подхватила Агата с жаром. – Сейчас вы увидите, права ли я. Разрешите мне привести некоторые аргументы и обосновать их цифрами. Вы убедитесь, что я все-таки деловая женщина и не разучилась вести бухгалтерию.

Она взяла большой лист бумаги и разграфила его карандашом на несколько колонок.

– Придвиньтесь-ка поближе, нам надо кое-что подсчитать.

Учитель повиновался, и г-жа Руссеран продолжала:

– Либо я глубоко заблуждаюсь, либо вы не менее, чем я, сведущи в деле, о котором пойдет речь. Во всяком случае, вы человек разумный и порядочный. Этого достаточно, чтобы понять доводы бесхитростной женщины, стремящейся к одному: делать добро и вернуть каждому то, что ему причитается.

Леон-Поль был весьма заинтересован.

Агата продолжала:

– Вы согласны, что для всякого промышленного предприятия необходимы три фактора: капитал, рабочая сила и руководство?

– Это неоспоримо.

– Факторы эти можно рассматривать как средства производства, не так ли?

– Точно так.

– Каждый их этих компонентов, пропорционально своей доле участия, дает право на прибыль, приносимую предприятием.

– Несомненно.

– Тогда выслушайте маленькую историю, которая не имеет, впрочем, прямого отношения к тому, о чем мы говорим; эта история может быть названа:

НЕПРИЗНАННЫЙ ГЕНИЙ

Жил некогда художник, опередивший свою эпоху и желавший изображать природу такою, какою он ее видел, а не в угоду требованиям моды. То было время Давида[55]55

Давид Жан-Луи (1748–1825) – известный французский живописец, основоположник революционного классицизма во французском искусстве.

[Закрыть], когда нагие солдаты, смертельно раненные на поле сражения, неизменно улыбались зрителям из позолоченных рам. Борясь против общепринятых мнений, наш художник всю жизнь бедствовал, подорвал силы и в конце концов вынужден был отдать свои картины торговцу ширмами, который обещал заплатить за них, если удастся их продать. К несчастью, клиентура этого торговца состояла из знатных дам и людей со вкусом, предпочитавших видеть на ширмах пастушков и пастушек в шелковых одеждах, завитых и украшенных ленточками, как пудели. Они не терпели ничего низменного и охотно бы отдали все полевые цветы за одну искусственную розу. В конце концов торговец вернул художнику-неудачнику все его полотна за исключением одного, случайно проданного какому-то англичанину.

У художника был горячо любимый сын, которого он с радостью научил бы тайнам своего искусства. Но, убедившись, к чему это приводит, он предостерегал юношу от кистей и красок, как от чумы. И дабы сыну даже в голову не пришла мысль заняться живописью, Жан Монье – так звали художника – позаботился, чтобы он изучил кожевенное дело.

Когда торговец ширмами принес обратно все картины, заявив, что такой мазни никогда не сбыть, Жан Монье почувствовал, что удар слишком тяжел и он его не перенесет.

Позвав сына, он велел ему разорвать полотна, бросить их в камин и пожарче развести огонь, так как погода стояла холодная. Сын скрепя сердце повиновался, ибо находил произведения отца превосходными. Холсты один за другим сгорали как спички, а старик, простирая к огню дрожащие руки, говорил: «Давно уже я так славно не грелся. Ха-ха, мои полотна прекрасно освещены!»

Оставалась только одна картина без рамы. На ней художник изобразил пьяницу, с покрытым синяками лицом, вернувшегося домой после драки, и его жену, которая сидела за работой при свете лампы и ногой качала колыбель. Мужчина был написан настолько живо, что внушал отвращение; женщина была некрасива, хотя тогда это считалось в живописи недопустимым. Игра светотени, несмотря на резкость, была схвачена верно. Вся композиция являлась сколком с действительности, а не ухищрением искусства.

Луи Монье попросил отца не уничтожать хоть эту картину, один вид которой мог навсегда отучить от пьянства. Но старый художник был неумолим.

– Нет, нет, – повторял он, – нет, сынок, сожги все, чтобы от моих усилий и скорбей не осталось и следа!

В это время кто-то постучал. Луи открыл дверь. Вошел мужчина в очках с золотой оправой. Судя по костюму, он был иностранцем.

– Здесь живет знаменитый художник Жан Монье? – спросил незнакомец, и глаза его, блестевшие за стеклами очков подобно рубинам, впились в уцелевшую картину старика.

– Да, здесь живет Жан Монье, но не знаменитый, а несчастный, – ответил молодой человек. – Что вам угодно? Чему мы обязаны частью видеть вас в нашем скромном жилище?

– Я желал бы приобрести несколько картин Жана Монье. Я – ван Сэдлен из Амстердама.

– А я – Шмидт из Лондона, – объявил другой посетитель, входя без стука в полуоткрытую дверь. – Я осыплю золотом творца столь талантливых полотен. Вы можете сделать то же самое?

– Посмотрим.

– Как? Вы решаетесь оспаривать их у Англии?

– А почему бы и нет? Я приобрету все картины.

– Вы не купите ни одной. Ни ваши коммерсанты, ни ваше правительство не в состоянии даже по достоинству их оценить. Для них уже отведено место в наших музеях, в картинных галереях наших лордов.

– Увы, господа, – воскликнул, плача, сын художника, – из всех произведении моего отца осталась только эта небольшая картина, счастливая случайность спасла ее от огня.

Оба покупателя устремились к картине.

– Шедевр! Непревзойденное мастерство! – восклицали они наперебой.

– Она моя, – заявил ван Сэдлен. – Я пришел первым. Даю десять тысяч франков. Десять тысяч за полотно в три квадратных фута!

– Жалкий человек! – негодовал англичанин. – Десять тысяч за такой шедевр? Вы его не получите! Этот пьяница, от одного вида которого уже тошнит, сам по себе стоит тысячу фунтов стерлингов!

– То есть двадцать пять тысяч франков? Вы их даете, Шмидт?

– Даю.

– Тогда я даю двадцать пять тысяч пятьсот!

– Тридцать тысяч!

– Тридцать одна!

– Эта женщина плачет настоящими слезами, мужчина пошатывается и сжимает кулаки… Кошка чуть видна, но мне сдается, будто я слышу ее мяуканье! Тридцать одна тысяч пятьсот!

– Тридцать две!

– Тридцать три!

– Тридцать четыре!

– Сорок! Сорок одна! Сорок две! – выкрикивал англичанин, стараясь сразить конкурента и даже не давая ему времени надбавить цену.

Голландец обливался потом, глаза его чуть ли не лезли из орбит. Шмидт сохранял спокойствие. Схватив картину, он крикнул:

– Шестьдесят тысяч франков!

Воцарилось молчание. Жан Монье вдруг сухо рассмеялся.

– Господин Шмидт, да вы с ума сошли! Шестьдесят тысяч франков за картину в три квадратных фута?! – воскликнул ван Сэдлен.

– Это недорого, раз существуют только две картины несравненного Жана Монье, художника, сумевшего вернуть искусство к природе. Итак, мэтр, договорились? Шестьдесят тысяч?

Жан Монье утвердительно кивнул головой. Он не переставал смеяться. Он хохотал все громче и громче.

Бормоча проклятия, ван Сэдлен удалился.