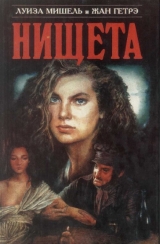

Текст книги "Нищета. Часть первая"

Автор книги: Луиза Мишель

Соавторы: Жан Гетрэ

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)

Глава 10. Обмен признаниями

Люси де ла Плань – Валентине де ла Рош-Брюн

«Сирень благоухает, левкои покачивают золотистыми головками под легким дуновением ветерка; солнце ласкает землю; птицы поют в цветущих кустах. Мои подруги бегают и играют в обширном парке; наши наставницы с четками в руках прохаживаются по аллеям. Почему же мне так грустно? Ведь как будто ничего не изменилось вокруг: та же мирная тишина, та же улыбка природы, та же атмосфера покоя и святости… Но отчего мои непоседливые мысли то и дело улетают за эту ограду, переступать которую нам не велено? Отчего мирные радости монастырской жизни перестали удовлетворять меня?

О Валентина, просто мне не хватает тебя; меня не согревает больше твоя дружба, озарявшая таким ярким светом стены монастыря. Все померкло в моей душе. Если б ты знала, как много места ты занимала в ней! Как много ты унесла с собой! Не стоит говорить об этом.

Как я хочу, чтобы ты помнила о моем одиночестве, жалела и не забывала меня… Забыть меня! Неужели ты можешь? А между тем монахини внушают мне это; нынче утром, когда я обратилась к наставнице за разрешением написать тебе, она сказала: „Светские успехи Валентины скоро изгладят ваш образ из ее сердца; стоит ей один год прожить той далекой от простоты жизнью, к какой она предназначена своим рождением, и вы увидите, дитя мое, чего стоят все земные привязанности“.

Так говорит мать Сен-Шарль, но ведь она ошибается, не правда ли? Ты всегда будешь любить меня, будешь часто мне писать; а если (упаси Бог!) знатность, доброе сердце, ум, красота и богатство не принесут тебе счастья, ты поведаешь мне свои горести, чтобы я разделила их с тобою.

Блистай же в свете, будь счастлива, но не забывай и меня! Пусть наши души сольются перед лицом Господа; пусть он услышит, как и раньше, твою хвалу вместе с моей молитвой!

Прощай, Валентина! Расскажи мне, что такое свет, какое впечатлениё он произвел на тебя? Была ли ты уже на балу? Опиши мне свою жизнь; это будет рамкой для твоего портрета, милого моему сердцу».

«Какая ребяческая сентиментальность! – пожала плечами Бланш. – И, однако, эта девчонка, была, наверное, довольна собою, написав такое письмо… Подумать только, что я тоже когда-то сочиняла подобные послания и верила в подобные чувства! – Она вздохнула. – Эта пора давно миновала, и сердце мое очерствело… Как ни грустно, но это так. Посмотрим ответ!»

Валентина – Люси

«Я сердита и на всех вас, и на монастырь. Как! Ты сомневаешься в моей верной дружбе? Очень мило, мадемуазель! Если светские люди лживы, то вы неблагодарны.

Я люблю тебя, дорогая моя Люси, как любила бы сестру, если бы Всеблагой Господь послал ее мне; говорю это тебе раз и навсегда. Напрасно ты беспокоишься, что богатство может заставить меня забыть о тебе: ведь мы разорены, совершенно разорены. Из многочисленных поместий, перешедших по наследству к моему отцу, у нас осталось лишь одно, донельзя запущенное имение Рош-Брюн. Романист сказал бы о нем (эти люди выражаются иначе, чем простые смертные), что это – „орлиное гнездо, затерянное в облаках, с полуразрушенными башенками, обветшалыми стенами, высокими залами, где живут ласточки и откуда давно улетели все синие птицы прекрасной владетельницы замка“. Прекрасная владетельница – это я.

Увы, милочка, я, наверное, скоро стану похожа на сварливую старую деву, неуживчивую, с нелепыми привычками, которая и в рай, должно быть, потащит попугая, собачку и зонтик. Не смейся – я говорю совершенно серьезно.

Видишь ли, милая подружка, Сервантес умертвил последнего из странствующих рыцарей… А у кого, кроме Дон-Кихота, хватило бы мужества добраться до Рош-Брюна, чтобы засвидетельствовать свое почтение бесприданнице?

Ты спрашиваешь меня, что представляет собою мир? Но я могу описать лишь тот мир, в котором живу сама, тот, что открывается взору из окна моей башни. Он весь зеленый, он осыпан бело-розовым цветом фруктовых деревьев; по нему текут звонкие ручейки, его оглашает пенье птиц; его населяют стада овец и коз, бродящие под охраной пастухов; со всех сторон он окружен горами; их вершины увенчаны снегами и окутаны белой пеной облаков. Все это величественно, ибо напоминает о бесконечности. Нет, живя здесь, невозможно тебя забыть!

Пока прощай, дорогая: сельский почтальон (для него мы все еще люди знатные) явился за письмами, а я не хочу заставлять этого славного старика приходить снова. Через несколько дней ты получишь от меня еще одно послание. Как видишь, пером я владею, и наши наставницы могут мною гордиться: я не повторяюсь».

Та же – той же

«Замок Рош-Брюн – сплошная руина. В его зубчатых стенах время пробило бреши, прикрытые лишь плющом и вьюнками; залы с высокими сводами пусты, в полах не хватает многих плиток; окна, лишенные рам, похожи на зияющие глазницы. Статуи в парке искалечены, фонтаны иссякли, в их бассейнах из черной лавы застоялась дождевая вода. Крыша в нескольких местах протекает. Гербы, словно устыдившись такого позора, укрылись под зеленой завесой мха.

Мне стоило больших усилий найти мало-мальски пригодную для жилья комнату в длинной анфиладе помещений, где квартировали при Людовике XV офицеры Кроатского королевского полка (один из моих предков был его командиром). Мой молочный брат, Жан-Луи Алар, и мой кузен, Максис де Понт-Эстрад, помогли мне привести эту комнату в жилой вид. Я собрала сохранившиеся кое-где обрывки обоев, и мы прикрепили их к стенам; дыры в полу Жан-Луи заделал глиной, Максис застеклил раму и смастерил из корней виноградной лозы две красивые жардиньерки, которые оказались под стать старинным дубовым креслам. Их разодранную обивку он заменил темно-синим штофом, собственноручно прибив его гвоздями с широкими посеребренными шляпками.

Закончив починку, Максис потер руки. „Вот и отлично, – воскликнул он, – ты заживешь теперь как настоящая владетельница средневекового замка. Мы будем собираться у тебя по вечером. Ведь отец твой, как и я, проводит все время на воздухе; оба мы не нуждаемся в роскошных апартаментах. Ты очень хорошо сделала, что приехала: я уже несколько месяцев раздумываю, кому отдать свои картины – ведь не любоваться же ими по ночам! Куда девать стол с гнутыми ножками? Он мне не нужен, так как я ставлю подсвечник на маленький круглый столик. Глядя на свои великолепные бронзовые часы с маятником, я думал: вот поистине бесполезный предмет! Ведь днем я узнаю время по солнцу, а ночью петухи сообщают мне, который час, пронзительным „кукареку!“. А что касается моих византийских кубков, скажи на милость, разве не профанация – хранить в них гребешки и зубные щетки?“

И, несмотря на мои протесты, он велел перенести ко мне все эти чудесные вещи.

Остальные помещения замка резко отличаются от моей комнаты, где кузен сам подновил карнизы.

Отец по-прежнему очень добр и предоставляет мне делать все что мне вздумается. Я читаю, вышиваю, прогуливаюсь с Жаном-Луи, помогаю Нанетте по хозяйству и, хоть она ворчит на меня за то, что я вмешиваюсь в ее дела, я твердо решила делить с ней домашние хлопоты. Ты ведь знаешь, что эта славная женщина заменила мне мать.

Вечером, после обеда, мужчины приходят ко мне отдохнуть: отец – от охоты, а Максис – от работы в поле. Они разговаривают о политике, спорят, после чего отец засыпает. Нанетта сидит на своей скамеечке за прялкой, кузен читает нам вслух какой-нибудь роман, заставляющий плакать нас обеих, или же мы просто болтаем о всякой всячине. Кузен – очень остроумный собеседник; обо всем он судит по-своему.

Вот как я живу, дорогая моя сестричка. У меня нет ни малейшего желания променять свою жизнь ни на какие блага мира, и если бы вдобавок ты могла жить со мной, я сказала бы, что вполне счастлива».

* * *

– Ого, – заметила Бланш, подкручивая фитиль у лампы, – похоже, что завязывается любовная интрига; героем ее будет Сент-Сирг, которого рассказчик окрестил Понт-Эстрадом.

И она продолжала читать.

Люси – Валентине

«Как ты счастлива, живя в уединении и наслаждаясь самыми драгоценными дарами судьбы: свободой и привязанностью бескорыстно любящих тебя людей!

Хочешь, Валентина, я открою тебе свое сердце? Увы, наверное, это грешно; и, конечно, грешно писать тебе тайком. Я задыхаюсь, мне необходимо перелить в твою душу избыток чувств. Да простит меня Бог!

Я страдаю от какого-то неведомого и неуловимого недуга. Стоит мне увидеть листок, уносимый ветром, или цветок, сломанный бурей, услышать музыку или самой сыграть несколько тактов, и я уже заливаюсь слезами. Это происходит со мной так часто, что, по мнению монахинь – откуда им знать, что творится в моем сердце? – дар сей ниспослан мне свыше. Меня поздравляют с божьей милостью, благодаря которой мои глаза всегда полны слез. От малейшего шума я вздрагиваю; проедет ли возчик, напевая бесхитростную песенку, пройдет ли шарманщик, чья нудная, пошлая музыка, хотя и приглушенная, донесется до моего слуха, – услышу ли я плеск речной волны, бьющейся о стены монастыря, – все это приводит меня в трепет. Почему? Не знаю. Я так же набожна, как и раньше. Отчего же самый воздух монастыря гнетет меня, словно свинцовая мантия лицемера из „Божественной комедии“?[92]92

…гнетет меня, словно свинцовая мантия лицемера из „Божественной комедии“? – В XXIII песне „Ада“ Данте изображает казнимых лицемеров, которые шествуют в свинцовых мантиях.

[Закрыть] Ах, почему тебя нет здесь? Будь ты со мною, я не чувствовала бы такой тоски. Видишь ли, Валентина, тишина лесов и гор полна жизни, а монастырский покой – тишина смерти. Все эти монахини, исполненные святости, скользящие вдоль стен, точно привидения, чужды всему, что связано с жизнью: и дружбе, одушевляющей ее, и шуму – ее постоянному спутнику. Каким холодом веет от стен, на которые падают их леденящие тени! О, как мне здесь холодно и страшно!

Когда-то я страстно мечтала о белом покрывале послушницы, но сейчас при одной мысли о нем мне становится дурно… А черные покрывала монахинь кажутся мне настоящими саванами… Это очень нехорошо, правда? Смертный грех так думать? А может быть, все это – искус? О, скажи мне, что это – искус! Ведь мне суждено стать монахиней; меня принимают без всякого вклада, значит у меня должно быть призвание!

Прощай, дорогая подружка, и пока я не устрою так, чтобы твои письма миновали цензуру матери Сен-Шарль, будь осторожна в своих ответах; она не должна подозревать о том, что творится в моей душе. Расскажи о своем кузене Максисе; он меня очень интересует».

Валентина – Люси

«Охотно верю, что мой кузен заинтересовал тебя; я сама от него без ума. Он взбалмошен, своенравен, то ласков со мною, то ворчит, то подсмеивается, заставляет и плакать, и смеяться. Максис очень хорош собой и в то же время трудно определить его возраст: иногда он кажется молодым, а иногда чуть ли не стариком. Кузен отличается странностями: на словах ненавидит человечество, а на деле стремится его облагодетельствовать. Ему хотелось бы перенести Рош-Брюн, и без того затерянный в горах, куда-нибудь за облака или на остров Робинзона. Знаешь, о чем он сожалеет? О том, что мы не покрыты длинной шерстью, как беррийские бараны или тибетские козы… „Видишь ли, малютка, – сказал мне однажды Максис, – все наши несчастья оттого, что у нас голая кожа. Философы, моралисты и филантропы, доискиваясь первопричины людских бед, не могли разрешить этого вопроса. Возьмем, к примеру, войну и спросим: что ее породило? Честолюбие. А оно чем порождено? Гордостью. В чем же проявляется гордость? В одежде. То-то и оно! Лишите Цезаря его мантии с пурпурной каймой и лаврового венца, пред-ставь те себе, что у него есть рога и руно, как у любого мериноса, и Цезарь, неотличимый от остальных баранов, никогда не перешел бы Рубикона[93]93

…Цезарь… никогда не перешел бы Рубикона. – Речь идет о нарушении Юлием Цезарем запрета римского сената переходить Рубикон – реку, отделявшую Италию от Галлии, где были расположены легионы Цезаря.

[Закрыть]. Кто знает: если бы у людей росла на спине шерсть, пришлось бы учредить премию Гобера[94]94

Гобер Наполеон (1807–1833) – французский филантроп, учредивший поощрительные премии для авторов сочинений по истории Франции.

[Закрыть] для того, кто найдет среди них короля!“

По этому образчику его оригинальных разговоров ты можешь сама судить, милая Люси, какой он чудак. Но, заставляя меня выслушивать все эти остроумные и дерзкие нелепости, Максис в то же время бесконечно мил и любезен. Он с интересом слушает мои рассказы о тебе, что бывает чуть ли не двадцать раз на дню; и еще чаще сам о тебе расспрашивает, называя нашим общим другом.

А его скромность! Он занимается со мною ботаникой, и хотя напичкан ученостью, как фолиант, самым искренним образом считает себя невеждой… Недавно он подарил мне пианино. Поскольку мне хорошо известно, что он ничуть не богаче нас, его щедрость тронула меня до слез. Заметив это, он сказал: „Воздержись от выражений благодарности, детка, и знай, что в основе всех людских поступков, даже тех, которые кажутся самыми бескорыстными, лежит эгоизм. Я купил бренчалку, которую ты называешь „пианино“, для того, чтобы ты помогала мне, когда я пиликаю на скрипке; этот кошачий концерт избавит меня от необходимости беседовать с твоим папенькой о политике. Если он любит какофонию, то каждый вечер будет иметь удовольствие засыпать под ее звуки“.

Перечитываю свое письмо и вижу, что оно посвящено вещам, интересующим лишь меня. Но ты сама виновата – зачем просила, чтобы я в письмах болтала так же непринужденно, как и в те дни, когда мы были вместе?»

Глава 11. Причуда охотника

Граф Поль и барон Максис отправились с утра на охоту. Как все истые охотники, они гнушались легкими победами и тратили порох лишь на достойную дичь. Поскольку в этот день такой дичи не оказалось, они возвращались домой с пустыми ягдташами и беседовали дорогой.

– Мне надоела охота, – сказал барон, – во Франции стало невозможно охотиться.

– С каких это пор?

– С тех пор, как всякая шваль за деньги получила право опустошать наши леса.

– Ба! Дичи хватит на всех.

– Не в том дело. Разве найдется хоть один дворянин, для которого эта утеха не была бы отравлена необходимостью делить свою привилегию с любым хамом, купившим себе разрешение на охоту?

Поль, прищурившись, взглянул на Макса. С его стороны это было знаком глубочайшего удивления.

– Я не подозревал, что ты придерживаешься таких взглядов!

– Кто из нас может похвалиться, что хорошо знает другого? – уклончиво возразил барон.

– А куда же девались пресловутые права человека[95]95

Права человека. – Речь идет о «Декларации прав человека и гражданина», провозглашенной Учредительным собранием Франции в 1789 г.

[Закрыть]? Ведь ты еще вчера так горячо ратовал за них.

– Все на свете преходяще. Мой ум изменчив, как и все остальное. Его мудрость, верность его суждений зависят от множества случайностей. Они не позволяют составить о чем-либо бесповоротное мнение.

– Позволь, а права, а принципы?

– Это дело темперамента, мой милый, дело случая. Если погода хорошая и я отлично пообедал, то люблю всех людей, охотно окажу услугу самому последнему из них и стремлюсь осуществить идеалы братства в самых широких масштабах. Но если идет дождь и обед был скверный, то отмена феодальных прав кажется мне совершенно неуместной реформой; тогда я чувствую, что слеплен из другого теста, чем какой-нибудь крючкотвор.

– Что за мизантропия?

– Напрасно ты смеешься, это так. Бывают минуты, когда я охотно сжег бы даже Хартию[96]96

Хартия – то есть «Конституционная хартия», подписанная Людовиком XVIII в 1814 г. и измененная в более либеральную сторону королем Луи-Филиппом после Июльской революции 1830 г.

[Закрыть], а заодно – и всех министров.

– Вот тебе на!

– Сейчас как раз одна из таких минут. Мне хочется иных переживаний, чем те, какие доставляет нам удачный или неудачный выстрел по зайцу. Французские леса невыносимо скучны.

– Что правда, то правда.

– Их мирному виду я предпочел бы чащи, полные гиен и леопардов, кишащие удавами и гремучими змеями. То ли дело индийские джунгли! Вот где можно испытать сильные ощущения и столкнуться с настоящей опасностью. Правда, иногда там можно угодить в пасть зверя, но зато там не соскучишься!

– Понимаю тебя! – глубокомысленно заметил Поль.

– В самом деле? – спросил Максис с тревогой в голосе.

– Да, ибо я тоже чувствую все пошлое однообразие наших лесов и знаю, как мало интереса они представляют для такого любителя охоты, как ты.

Максис тяжело вздохнул. Они подходили к замку. Валентина, облокотившись на балюстраду полуразрушенной террасы, издали смотрела на них. Барон поднял на нее глаза; в его взгляде светилось обожание. Он продолжал:

– Ни одного волка, ни одного кабана! Можно помереть с тоски! Этак мое ружье скоро заржавеет. Ей-богу, я отдал бы двадцать лет жизни, лишь бы достать двадцать тысяч франков!

– Двадцать тысяч? На что они тебе?

– Чтобы уехать в Индию.

– Зачем это тебе понадобилось?

– Хочу поохотиться на тигров.

Граф подумал: «Мне казалось, что я уже понял, но теперь опять решительно ничего не понимаю. Раз Максис говорит о двадцати тысячах, между тем как я ему должен сорок, значит ему либо хочется, либо, вернее, необходимо расстаться с нами».

И де ла Рош-Брюн с некоторым беспокойством задумался, где найти такую крупную сумму. Его побуждала к этому честность.

– Скажи-ка, Максис, – спросил он барона, в задумчивости шедшего рядом, – тебе непременно нужно поохотиться на тигров?

– Вовсе нет, это просто моя прихоть. Но все-таки на днях мне придется вас покинуть, для чего хватит и двадцати пяти луидоров. Я знаю, где их раздобыть.

«Как бы не так! – подумал граф. – Тогда он не стал бы говорить о двадцати тысячах».

Он взглянул на Максиса, чье лицо, всегда веселое и насмешливое, на этот раз было до странности печально. Валентина махала им платком. Когда они приблизились настолько, что можно было расслышать ее голос, она крикнула:

– Так-то вы отвечаете на мое приветствие? И почему такой унылый вид? Бекасы забастовали? Куропатки взбунтовались? Зайцы восстали?

– Молчи, сумасбродка! – ответил отец. – Либеральные идеи еще не проникли в овернские леса, и дичь ведет себя гораздо лучше, чем охотники. Поди сюда и поцелуй нас.

Валентина спустилась с террасы, подставила отцу лоб и прижалась белокурой головкой к плечу кузена; тот, против обыкновения, не поцеловал ее, а только пожал ей руку.

Граф заметил это. От него не ускользнуло и то, что Максис вздрогнул, прикоснувшись к девушке. Де ла Рош-Брюн ушел к себе, размышляя: «Я не учел этого… Бедняга, он был бы отличным зятем. Ах, если б он не промотал все свое состояние!.. Где же, однако, взять двадцать тысяч?»

О другом граф Поль не подумал. А ведь Максису было всего тридцать лет, Валентине – семнадцать, и она рано развилась. Оба они очень подходили друг другу и были бы прекрасной супружеской четой. Но граф даже представить себе не мог, чтобы его дочь зажила простой трудовой жизнью, скрашиваемой лишь семейными радостями, то есть единственной жизнью, возможной сейчас для барона. Подобная идиллия казалась графу смешной. С наивным цинизмом, свойственным многим честным отцам, он собирался спекулировать красотой и родовитостью дочери. Валентина найдет себе супруга, который сумеет вновь позолотить герб Рош-Брюнов. Нет, граф Поль не вправе оплатить счастье Максиса столь дорогой ценой, как захирение рода! Ведь чистейшие представители французской аристократии скатились бы до положения пролетариев… Если Валентине не попадается достойный ее жених, пусть она посвятит себя Богу, пусть тогда монастырь заживо схоронит в своих стенах последнюю из рода Рош-Брюнов!

Глава 12. Никчемный

Придя в свою комнату, удрученный Максис бросился на стул и погрузился в раздумье. Что за новое чувство овладело им, заставив одни его духовные свойства расцвести, а другие угаснуть?

Барон взглянул в зеркальце, висевшее на стене. «На вид я еще молод, – подумал он, – мне всего тридцать лет, а между тем душой стар, ибо ни на что не годен. Я жалкий побег разбитого молнией когда-то могучего дерева, чьи корни омертвели. Ничего-то я не умею, только охотиться… на тигров… Самого необходимого у меня нет… О, я отдал бы половину оставшейся жизни за то, чего мне не хватает!»

Молодой человек сжал лоб руками. Однако напрасно он ломал себе голову. Мысли кипели, но Максис не находил выхода.

«О, любить ее и быть нищим, как идальго! Любить ее, когда жизнь прожита так глупо и бессмысленно! Не суметь сберечь хоть малую толику, чтобы свить для любимой уютное гнездышко! Если б я предвидел, что однажды незыблемый закон природы потребует меня к ответу! Чувство растет, и я должен вырвать его из моей души… Вот кара за бесцельно растраченные годы!»

Стояла середина июня. Максис распахнул окно. Золотистые нивы, испещренные маками и васильками, широко раскинулись перед его взором; две малиновки заливались в густой листве платана; у подножия стены кошка, нежась на солнце, заботливо наводила язычком лоск на свой полосатый наряд. Петух величественно прогуливался во главе дюжины кур; фаворитки этого султана птичьего двора, кудахтая, искоса поглядывали на него и ревниво следили друг за дружкой. Вдали на зеленых склонах холмов паслись овцы; козы щипали молодые побеги кустарника и голубоватые снизу точки тимьяна. Ручейки журчали под ивами, торопливо пробираясь к реке.

Все в этом мирном пейзаже, казалось, имело свою ясную цель. Покой в гармонии деревенской жизни, вода, знающая, куда ей течь, деревья, отягченные плодами, великолепие природы в ту пору, когда живые существа инстинктивно влекутся друг к другу, все это так резко контрастировало со смятенной душой Максиса, что его глаза наполнились слезами.

«Ну что ж, – сказал он себе, – не станем поддаваться минутной слабости. Мне тридцать лет, семьей обзавестись я не могу; прошлое мое достойно насмешки, будущее – беспросветно. Вдобавок я люблю… Нет, надо уехать!»

Это слово разрывало ему сердце, и все-таки он его повторил.

«Уехать! Возможно ли? Уступить свое место другому! Отдать другому такое прелестное, такое доброе, такое милое создание? И я, чудак, в довершение несчастья сам еще описал Валентину ее сверстникам! Зачем только я отправил это нелепое письмо! Достаточно ли оно было красноречиво, чтобы разжечь в них страсть? Да, бесспорно».

Максис порылся в бумагах, отыскал черновик письма и перечитал его. Вот это письмо:

Максис де Понт-Эстрад – Пьеру Артона

«Юный поклонник красоты! Ты бредишь Венерой Каллипигой, влюблен в то, что осталось от Венеры Милосской, ищешь в дочерях Евы идеальность форм… Приезжай! Или нет, черт побери, лучше не приезжай! Оба вы – молоды, оба – на заре жизни. Оглянуться не успеете, как решится дело. А ведь ни у тебя, ни у нее нет ни полушки за душой! Да и мне, жалкому кузену, похожему на комедийный персонаж, нечем позолотить ваши брачные узы.

Пропади я пропадом! О чем я думаю, приглашая тебя приехать в совиное гнездо, приютившее голубку. Забыл сказать, что речь идет о моей кузине, дочери графа Поля де ла Рош-Брюн, известнейшего охотника со времен Немврода[97]97

Немврод – легендарный библейский царь-охотник.

[Закрыть], истого дворянина, сложенного как Геркулес Фарнезский[98]98

Геркулес Фарнезский – статуя, изваянная древнегреческим скульптором Гликоном; олицетворение мужской силы.

[Закрыть]. Валентина – внучка того знаменитого Рош-Брюна, про которого я как-то рассказывал тебе и Гюставу, этого прожорливого страуса в генеральских эполетах, проевшего за одну зиму четыре замка, лесные угодья, несколько особняков в Париже и умудрившегося оставить сыну лишь кучу развалин.Я пригласил тебя приехать… Нет, мой мальчик, пусть лучше звезда сияет на небесах! Не будем заключать ее в обитель нужны только потому, что ей – семнадцать, а тебе – двадцать лет. Увидев ее, ты обязательно влюбишься, а влюбившись, захочешь жениться… Какое безумие! Дружище, пусть лучше твоею нареченною будет Слава, эта вдовушка, чьи мужья без счета умирают в больницах для бедных. Тогда печальная участь постигнет лишь тебя одного, между тем как, женившись на моей Валентине…

У тебя умелые руки, Артона, ты художник по призванию. Если то, что иные шутники-литераторы говорят о могуществе слова, – правда, то ты можешь по описанию, которое я сейчас сделаю, нарисовать портрет моей кузины. Возьми же кисть, юный мазила, снабди свою палитру самыми приятными для глаз красками, и, вообразив себя мастерами живописи, попробуем вместе создать этот портрет.

С чего же начать – с деталей или с целого? С целого? Но, черт побери, картина, как и повесть, требует введения. Красивая женщина, выражаясь научно, это такая совокупность элементов, которая означает гибель для мужчины. Итак, нарисуй сначала стан Дианы-охотницы[99]99

Диана-охотница – знаменитая античная статуя, изображающая богиню охоты Диану с пойманным ею оленем.

[Закрыть], затем лицо одной из тициановских девственниц[100]100

…лицо одной из тициановских девственниц… – Подразумеваются идеальные женские образы, созданные знаменитым итальянским художником Тицианом (1477–1576).

[Закрыть], обрамленное тяжелыми белокурыми косами, под золотистыми ресницами зажги голубые, как барвинки, глаза, чей взгляд подобен электрической искре, горячие глаза, которые говорят о благородной душе и смелом сердце. Нарисуй открытый лоб, отражающий мысль, улыбку на свежих, полураскрытых устах, жемчужный ряд зубов… Нет, из невозможно описать из надо видеть, так же как и точеный носик, подбородок с ямочкой и бархатистые щечки. Теперь добавь ко всему очарование невинности, грации, простосердечия; добавь румянец, алый, как бенгальская роза, и портрет готов!Жму руку моему другу Гюставу, а также аббату и изъявляю глубочайшее почтение всем трем паркам, прядущим нити ваших судеб. Пусть на их прялках будет вдоволь пряжи, хоть вы и даете нечистому завладеть ею…»

«Поистине идиотское письмо! – подумал с болью Максис. – И зачем я только его написал? Затем, что безумно люблю ту, о которой здесь идет речь, и испытываю потребность говорить о ней; затем, что человек создан для других людей. Смеется он или плачет, ему необходимо хоть капельку делиться своими чувствами с себе подобными. К тому же, когда я строчил весь этот бред, я еще не понимал всей глубины своего несчастья; я насмехался сам над собой. О, трижды безумец! Словно цирюльник Мидаса[101]101

Цирюльник Мидаса. – Подразумевается легенда о фригийском царе Мидасе, согласно которой у Мидаса выросли ослиные уши, а его цирюльник разболтал этот секрет.

[Закрыть], я разболтал, что у моего сердца выросли ослиные уши…»

Максис подошел к грубому сосновому столу, заменившему изящный столик из резного дуба, отданный им Валентине, выдвинул ящик, достал оттуда давно увядшую белую розу, красовавшуюся когда-то в белокурых волосах кузины, и пылко поцеловал цветок. «Вот все, что будет напоминать мне о ней… – подумал он. – Необходимо уехать. Но если бы Поль захотел, я бы остался… Если б он знал, сколько сил и мужества черпал бы я в любви! Работать для нее! Жить для нее! Но нет, он никогда не согласится. Просить руки его дочери – значит требовать погашения долга. Нет, нет, я никогда не сделаю этого!»

* * *

Дальше не хватало еще одной главы. Было уже поздно, но, несмотря на крайнее утомление, Бланш продолжала читать: стремление к богатству превозмогло усталость.