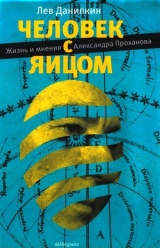

Текст книги "Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова"

Автор книги: Лев Данилкин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)

В конце 60-х, в процессе хрущевской либерализации, в СССР входит в моду интерес к истории, к корням, почве, укладу, «малой родине», фундаменталистской крестьянской морали; в литературе это выражается в доминировании «деревенской прозы», представители которой изо всей мочи бренчали на балалайках о том, сколько всего у них есть и сколько утеряно безвозвратно. Поверхностный наблюдатель может записать в «деревенщики» и автора «Иду в путь мой», но, если присмотреться, выяснится, что, несмотря на действительно романтическое свое отношение к отечественной истории, протагонист не похож ни на шукшинских «чудиков», ни на ортодоксов Белова и Абрамова: он журналист, заинтересованно изучающий быт деревенских жителей, городской человек, не успевающий на покосе за дюжими лесниками, именно что ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. И ладно бы протагонист – так ведь и объекты его внимания тоже далеко не всегда представители сермяжной Руси. В повести есть странная, неуместная, кажется, военная линия: на испытание нового ракетного оружия на полигон приезжает старый генерал. Прямо перед стартом обнаруживается некая неисправность, однако генерал приказывает не откладывать и сам берется опробовать новинку, за секунду до катастрофы камера прекращает съемку. Эпизод этот сейчас требует комментария, он намекает на происшествие 24 октября 1960 года, когда на байконурской стартовой площадке при испытательном пуске ракеты Р-16, способной нести термоядерный боезапас, заживо сгорели маршал Неделин и еще 74 человека – взорвался двигатель второй ступени. Это было мифообразующее событие своего времени, как сейчас «Норд-Ост» или взрывы домов: самая крупная катастрофа российской космонавтики. Официально было объявлено об авиакатастрофе, но разговоры, конечно, ходили – и у писателей с острым чувством современности преобразовывались в такие странные, с экивоками, сцены, едва ли уместные и вообще мыслимые у Белова или Распутина.

В «Иду в путь мой» с грехом пополам вмонтированы и очерк про ярмарку из «ЛГ», и «Свадьба» из «ЛитРоссии». Это неровная, шаляй-валяй – то съезжающая в очерк, то ухающая в эссе, то закручивающаяся в рассказ – вещь скреплена серией реприз-лейтмотивов: избы звенят от песен, травы млеют, кони брызжут росой, половики полыхают красками. Сам Проханов обычно называет свою повесть «языческой», «наивной» и «хохломской», недоброжелатель охарактеризует ее как идеальный материал для сорокинской пародии – «неизбывно совписовскую», «нормативную», «конъюнктурную». Определенные резоны есть у обоих. «Иду в путь мой» до сих пор ударяет в голову метафорическим изобилием, но едва ли этот купаж экзальтированных исповедей, фольклорных документов и журналистских парапсихологических портретов советских люмпенов может вызвать у современного читателя, не являющегося прохановским aficionado по преимуществу, что-либо, кроме недоумения. Некогда прозрачно-медвяный, за три десятка лет текст засахарился. Но для знатока любопытно покопаться в этой вязкой массе, обнаружить здесь исходные точки множества векторов всего его творчества. Не зря Белосельцев будет писать свои очерки о дьявольской Москве нулевых, а из-под пера у него будет переть «Свадьба», та самая, строки в самом деле покажутся драгоценными.

Глиняные игрушки из Каргополя.

Деревенская проза была в начале 70-х самым высокодоходным сектором писательского бизнеса, и за поставщиками товара на этот рынок критика следила очень пристально. Липовые деревенщики и эпигоны выявлялись санэпидстанцией и расстреливались на месте, без суда. С лесническим и сельско-молодежным опытом, в принципе, можно было выдать себя за карельского «кандида», но, в любом случае, его нельзя было продать как новый материл. Важно то, что Проханов, главная тема которого, по Трифонову, «родная земля, народ, его корни, недра», не стал имитировать в своих повестях деревенскую картину мира и лить крокодиловы слезы по погибающему селу. Его герой, несколько анекдотический технократ в лаптях, мечущийся, так сказать, между колокольней и атомной станцией, привлекает к себе внимание не столько тем, что млеет от вышивок и песен про «лебядь», сколько тем, что балдеет от «телеметрических систем последнего выпуска, гораздо лучше американских». Прохановская деревня – почва, питающая космос, и не только метафорический, в смысле «русский мир», но и советскую космическую программу; между этнической архаикой и космополитичной технотронной цивилизацией не возникло конфликта; крестьянский микрокосм и научный макрокосм соединялись в единую вселенную. «Концы и начала, – заметил Трифонов в предисловии, – старики в ветхих избах и ураганные скорости самолетов в поднебесье – соединение, слияние, неустанное движение, один путь». Это предисловие позволило тридцатитрехлетнему синтезатору пройти через фильтрационные лагеря и получить чистые документы, позволяющие ему, горожанину, считаться патентованным деревенщиком, «хотя и с несколько ремизовскими обертонами». В «уходе технаря в архаику»[6]6

Было бы любопытно сравнить два переработанных в текст опыта «лесного затворничества» – «Иду в путь мой» и «Между собакой и волком» Саши Соколова. Оба литератора так или иначе работают с фольклорным и «деревенщицким» материалом, но один пошел путем экспериментов с языком и формой и скептического ерничества, второй – путем экстенсивного освоения тем, поверхностной колонизации языковых ресурсов и экзальтированного энтузиазма. По сравнению с сашесоколовским прохановский текст кажется творчеством юродивого; озадачивает, однако, что интенсивная соколовская модель оказалась непродуктивной в отечественной литературе, тогда как у прохановской, похоже, больше шансов пережить своего создателя.

[Закрыть] чувствовалось нечто пикантное; прекрасный дилетант, отставший на покосе от аутентичных иван-африканычей, вызывал умиление своим неподдельным романтизмом. Кроме Трифонова, Проханов должен быть благодарен своему будущему верному личарде В. Бондаренко, который снабдил его аусвайсом «романтический этнограф».

Этот же герой-коллекционер возникает во второй повести сборника – «Полет вечернего гуся», которая почему-то не перепечатывалась с 1971 года ни разу, а ведь именно она выдает в Проханове мастера; это по-настоящему виртуозно сделанная вещь, лучшая в его раннем творчестве.

Все тот же герой, журналист-этнограф, мотается по стране: его командируют то в деревни, то на армейские полигоны. В промежутках он вспоминает свою юность и, особенно часто, отношения с невестой.

Это текст весь построен на синкретическом отношении к жизни, на нерасчленении жизни и смерти. Тут всякое событие запараллеливается, дублируется своей противоположностью, и текст представляет собой постоянное балансирование, сложную образную систему сдержек и противовесов. Все рядом, сцеплено – люди и животные, рождение и смерть, отчаяние и надежда, подвиг и преступная халатность, город и деревня, природа и техника. Рядом с заброшенной бойней обнаруживается череп, но тут же следует сцена с картинами родов животных. Журналист заглядывает в роддом и наблюдает за новорожденными младенцами, чтобы тотчас же попасть на поминки. Тракторист напивается и чуть не замерзает до смерти, но его спасают, буднично и торжественно одновременно. Автор упивается жизнью как синкретичным чудом. Тут все чудесным образом связано: вот они с невестой с особенным вниманием рассматривают в Третьяковке иконы с изображениями животных – и всю дорогу героя преследуют различные зооморфные существа. В повести технично закольцованы два полета. В начале рассказчик едва не погибает в грузовом самолете с быком, который бьет рогом обшивку, животное усмиряет летчик, но в финале в мотор его самолета попадает гусь: «Гусь набирал высоту. Озеро сорвалось с его лап, как маленькая черная слезка, кануло в мутных туманах». «Катапультируйся!» – кричит журналисту летчик, но, похоже, на этот раз ему не спастись.

Этот, очень квалифицированно исполненный, финал тоже, по сути, не что иное, как рефлекс фольклорного психологического параллелизма, когда «журавль по небу летит» – и тут же «корабль по морю плывет». Только в фольклоре эти линии так и остаются параллельными, а Проханов сводит их в одну точку. Финал важный еще в том смысле, что здесь наглядно, как в басне, видно, что в состоянии довести романтика-автора до температуры кипения, до болезненных галлюцинаций: столкновение природы и техники.

В «Иду в путь мой» обнаруживаются и более традиционно-деревенщицкие вещи про чудиков и иван-африканычей, где рассказчик-журналист, обеспечивающий взгляд со стороны, отсутствует. «Деревенские» – говорящее название. «Снятной берег» – как рыболовецкая артель-колхоз с риском для всего дела (сеть может примерзнуть) налавливает много рыбы, выполняет план. «Тимофей» – рассказ о деревенском слепце, которому не дают работать, и он утром тихонько идет косить луг, но в какой-то момент перебарщивает и вторгается в овсяное поле. Женщина хочет его заругать уже, но другой мудрый старик ее останавливает: не трогай, дай пожить-то ему. Еще здесь есть повесть «Радуйся», про Псков и знакомство с археологиней; внимательные читатели романа «Господин Гексоген» найдут ее там практически неизмененной, Проханов никогда не стеснялся вмонтировывать свои старые тексты в новые.

Трудно сказать, какой была бы реакция публики, выпусти кто-нибудь такой сборник сейчас, полагаю, нулевая, потому что коробейник просто не нашел бы на свой разноцветный товар издателя. Но в 1971 году это произведение имело шансы выстоять в конкуренции с текстами ровесников, хотя рынок тридцатитрехлетних авторов в тот момент переживает настоящий бум, и, чтобы втиснуться в него, приходилось как следует работать локтями. Битов в том же 71-м расставляет последние виньетки в «Пушкинском доме». Бродский вот-вот примется укладывать в чемоданы рукописи «Это было плаванье сквозь туман…», «Натюрморта» и «Октябрьской песни». Петрушевская бьется с корректорами журнала «Аврора» за запятые в своих первых рассказах – «История Клариссы» и «Рассказчица». Высоцкий открывает новые горизонты: в декабре 70-го Москва обсуждает его женитьбу на французской артистке. Эдуард Успенский пишет сказочный роман «Вниз по волшебной реке». Маканин попадает в аварию, ломает позвоночник и создает странную повесть «Безотцовщина». Ерофеев декламирует в подпольных салонах написанную осенью 1969-го «Москву – Петушки». Распутин, к тому времени автор канонической «деревенской» повести «Последний срок», лакирует свои «Уроки французского». К счастью, человеком, который привел желторотого литератора в «Советскую Россию», был влиятельный Трифонов, нашедший в себе силы пожевать губами в предисловии: «Редко кто из молодых писателей приходил в литературу с такой отчетливой и цельной, своей темой… И его всегда будут узнавать сразу. Он заметен». Трифонов не то что миропомазал Проханова, как Самуил Давида или Державин – Пушкина, но подтолкнул его, направил на него лучик своего сияния. Пусть «Человека с яйцом» нельзя было назвать высокобюджетной рекламой, но это, безусловно, было благожелательно.

В истории отечественной литературы «Иду в путь мой» останется, скорее всего, как курьезная девиация от советского деревенщицкого и публицистического канона. Что, однако, не означает, что в более широком контексте эта книга – всего лишь памятник тупиковой ветви литературной эволюции. История про жизнь-путешествие, попытка разгадать тайну пространств большой страны, подобрать ключ к психотипам людей, которые успешно колонизировали эти пространства, – все это признаки, характерные для типичного жанра тех лет, «роуд-муви» и «роуд-новел»: вряд ли кому-нибудь приходило в голову перевести керуаковское On the Road прохановским «Иду в путь мой», но в этом не было бы ничего криминального.

– Какова дальнейшая судьба того яйца?

– Его постигла судьба всех яиц. Из него вылупился птенец, который сейчас, превратившись в большую старомодную птицу, сидит перед вами.

В лето выхода «Иду в путь мой» он переживает «мистический опыт»: «Я видел ангела». Простите?

Он довольно часто странствовал по Подмосковью, один, без жены, испытывая время от времени необходимость уединяться, и проходил по много километров, ему нравилось преодолевать пешком большие расстояния. В тот раз он двигался по Чеховскому району, вдоль Оки, и в какой-то момент, после спуска с небольшого утыканного соснами взгорья, ему пришлось перебрести маленькую речку Лопасня, впадающую в Оку. Солнце жарило изо всех сил, цветущие заливные луга наполняли его носовые пазухи ароматами, в воздухе носилась пыльца, жужжали шмели и порхали бабочки, мотыльки, стрекозы, носились слепни и комары. В воде, на отмели, он растревожил мальков – и в этот момент с ним произошло нечто вроде удара. Ему показалось, что вода взбурлила, ослепила его солнечными бликами, тысячи рыб высунулись наверх, уставились на него глазами, и возник взрыв света, который останется у него в памяти как «живая страта», «грандиозная фигура», похожая на ангела, «огромного, до солнца, как тот, кто встал перед апостолом Иоанном на Патмосе. Но не грозный, а любящий». Хм… А как все-таки он выглядел? Был ли он похож, к примеру, на Мэтта Дэймона в фильме «Ангел» или на того парня из «Неба над Берлином»? «Глаза у него были как сердолик, ноги были как адаманты, и было ощущение, что он взял меня, оторвал от земли к себе, поднял с земли и секунду подержал». «Я испытал несравнимое ощущение счастья и радости», «в этот момент кончилось время», «я почувствовал прилив какой-то радости, безумного счастья, красоты». «И это могущество, которое меня подняло, я почувствовал не как могущество какого-то зла, страха, способного причинить вред, а как внутреннюю радость». «Это длилось доли секунды». «Это потом, конечно, этот столб света, такой удар радости, это странное видения я облек в одежды…»

Он настаивает на том, что это был именно ангел – «не мамонт, не снежный человек, не пришелец, но ангел». Мне было любопытно вскрыть очаг этого психического воспаления, и я принялся расспрашивать его, с чем он сам связывает это «мистическое явление». «Я находился в расцвете физических и духовных сил. Это была пора, когда я был наполнен силой, светом, верой. Я прочитал достаточно глубоко евангелия, изучил античную философию, неоплатоников. Я познакомился с йогой Рамачараки, с восточными учениями, был оснащен фольклором, у меня была молодая красивая жена, которая принесла мне двоих детей. Я был наполнен творчеством, у меня только что вышла первая книжка. Это было бурное самосотворение. И вот во время этих ритмических движений, шаг в шаг, у меня были удивительные состояния, какой-то воспаленнности, красоты, ночь, звезды, елки, мороз, зори ранние, было какое-то предвкушение, предчувствие какого-то огромного, дарованного мне обязательного, неизбежного, надвигавшегося на меня чуда, что Господь Бог мог меня взять живым на небо. Такое ожидание связано с моей избранностью, исключительностью. Я не думал, я чувствовал: здесь, здесь, здесь».

Глава 8

Чак и Сыр по достоинству оценивают огненный половик. Похвальное слово «Литературной газете».

Описание гробов на Даманском. Опасное путешествие в Жаланашколь. Автора пугают «желтой угрозой»

В августе 1968-го – лето, запечатленное в «Бриллиантовой руке», – он работает на пленэре, откомандированный «Сельской молодежью» в Белоруссию: «Там были очень красивые девушки, я за ними ухаживал, у нас были всякие любовные истории, и в моем кармане была командировка на Украину в Сорочинцы». «И вот утром я вышел в лес, это была прекрасная смоляная, вкусная, душистая, с обилием любовных переживаний, среда, а потом по радио, через динамик, услышал, что войска вошли в Прагу. Это было тревожное сообщение, но у меня была забота: сесть на поезд и добраться до Сорочинцев». Это было первое его задание для «Литературки», и поэтому следовало не ударить в грязь лицом. «На огромном лугу, – перебирает свои сорочинские впечатления герой „Надписи“ Коробейников, – был учинен красочный, пышный торг, во всем обилии и великолепии украинских медовых дынь, пламенных помидоров, полосатых черно-зеленых арбузов с малиновой брызгающей сердцевиной, с молочными поросятами и парными телятами, с карнавалом, балаганом, плясками под дудки и скрипки, с безудержной гульбой, с огромными кастрюлями огненного борща».

Именно с этим брызжущим свекольным соком репортажем с ярмарки Проханов дебютирует в «Литературной газете» – 18 сентября 1968 года, если вам угодно знать точную дату. Это любопытная, почти пародийная вещь, написанная так, как если бы Гоголь стал корреспондентом советской газеты (что, между прочем, видно уже по ритмически задорно-бойкому, в-огороде-бузина, названию материала – «В Сорочинцах ярмарка»): «А мед в тазах такого цвета, что мажь им крест, купола за сто верст засияют». Отчаянно злоупотребляя украинизмами и чуть ли не гхэкая, автор сообщает, что «расцветает на ярмарке национальная кухня», громко чавкает потрясающим борщом, сваренным «Ефросиньей Екимовной Шовкомуть» и балакает с какими-то приобретателями корыт, намеревающимися, ввиду дефицита кровельного железа, раскатать их на листы, несмотря на дороговизну этого проекта.

Сейчас кажется, что это всего лишь обычное событие регионального масштаба, которым «Литературная газета» могла заинтересоваться только в силу гоголевских обертонов этой сатурналии. На самом деле это была вполне актуальная тема. Та ярмарка 1968 года – рефлекс половинчатых косыгинских экономических реформ середины 60-х, когда власть пыталась, не меняя строй, внедрить в жизнь элементы рыночной экономики и стимулировать сельхозпроизводство личной заинтересованностью крестьян.

Вспоминая эффект, который этот текст произвел в «Литературке», часто писанной казенным языком, и, в любом случае, подчеркнуто городской, интеллигентской газете, Проханов говорит: «Вдруг вот среди этих как бы либерально-городских рассуждений возник яркий гобелен, огненный половик, с тысячами разноцветных полос. Я плюхнул это все, это всех ошеломило: лучший материал номера». Так оно, похоже, и было – судя по анонсу материала никому не известного автора на первой полосе. «Ярмарка» небезупречна в смысле журналистского мастерства, автор еще не овладел искусством вшивать монологи чиновников в свой «огненный половик», но это действительно колоритный – «нарядный, легко и счастливо написанный» («Надпись») – текст.

– Подождите, а как же насчет Праги все-таки? Как же вы – интеллигент, фрондер, полудиссидентствовавший молодой человек, тесно связанный с богемным подпольем, – вам не было стыдно за Прагу?

– Нет, абсолютно. «Танки идут по Праге», – Проханов цитирует Евтушенко, – это абсолютно не ранило меня… Я читал Пушкина «Клеветникам России», я знаю, что такое подавление польского восстания, и как раз мои деды, они-то были империалистами. И империя, советская империя, когда она была на вершине своей мощи, примиряла собой и белых, и красных, и всех остальных.

– Это вы сейчас говорите. А тогда?

– И тогда. Над тем, что подавили тогда чехов, рефлексировала совершенно узкая среда.

Другие танки прославили Проханова и задали вектор всей его карьере. В конце зимы 1969 года происходят так называемые «события на Даманском»: китайские коммандос вырезали советскую заставу на одном из Амурских островов. Как и тридцать шесть лет спустя в Грозном, танки там проиграли сражение пехоте: китайские гранатометчики сжигали машины на расстоянии. Политическая атмосфера была далеко не безоблачной: СССР только что подавил пражское восстание, в разгаре была вьетнамская война, в которой мы тоже, хоть и косвенно, принимали участие. Вьетнамцам помогал и Китай, но распри между советским руководством и Мао начались еще при Хрущеве. Это был странный конфликт, и когда он был доведен до огневого столкновения на Даманском, этот «вид красной звезды, которую убила другая красная звезда», потряс многих. Вновь воскресли библейские мотивы народов Гога и Магога, заговорили о желтой опасности, как когда-то в десятых годах, Китай опять стали рассматривать как стратегического, «мистически-стратегического» врага.

События на Даманском – одно из его любимых воспоминаний. «О, это была целая история – как зеленый пацан обыграл матерых военных журналюг в газете». Услышав утром по радио о том, что произошло, он сразу рвет в «Литературку», к Сырокомскому – тот оказывается больным.

Сырокомский, замглавного «ЛГ», был тем человеком, который взял на работу молодого Проханова, «прямо с улицы пригласил его в престижную газету, прочитав его первый очерк о Сорочинской ярмарке», как сказано в «Надписи», где Сырокомского зовут Стремжинский. Материал «восхитил Стремжинского», и тот стал патронировать его. Вообще-то верховных главнокомандующих в «Литературке» конца 60–70-х было двое: Чак и Сыр. Но Чак – главный редактор Александр Чаковский, «утомленный писательской известностью, непрерывными, на вершине партийной власти интригами, – редко появлялся в газете», был скорее фронтменом, отвечающим за общую идеологию и отношения газеты с ЦК, то есть он был настоящий писатель, но собственно в газету сочинял не каждый день, приберегая для себя эксцентричные проекты вроде гневного открытого письма президенту США Картеру, размером не меньше полосы: «Скажите нам, господин президент» и т. п. Реальным менеджером и редактором, работавшим с текстами, был его заместитель Сыр – Виталий Сырокомский – «трудолюбивый и мощный, как бык-землепашец. Тащил газету, словно литой и тяжелый плуг, оставляя в общественной жизни дымящуюся борозду». Литгазетовец М. Подгородников в своих мемуарах «Слабый позвоночник» характеризует Сырокомского как человека жесткого, требовательного и немногословного, вызывающего у сотрудников трепет.

Сыр – «блистательная фигура», «интересный персонаж». «Ему нравился Стремжинский. Он испытывал к нему род благоговения. К его могучей энергии, неутомимому на изобретения разуму… Нравилась в Стремжинском сила, избыточность и звериная чуткость к опасностям, которые таились в рискованных материалах об экономике и культуре».

«ЛГ» по тем временам было центровым местом – молодым и бурлящим. Несмотря на то что основателем газеты считается Пушкин, «ЛГ» как советский бренд с репутацией газеты, которую нельзя не выписывать, появилась не так уж давно. Главным периодическим изданием советской интеллигенции, еженедельником не только респектабельным, но и влиятельным, она становится после брежневско-подгорновского дворцового переворота. ЦК начинает активно инвестировать в «ЛГ» – и успешно: в 1966-м тираж составляет 400 000, в 1968-м – уже 800 000, в 1969-м – миллион, и это все подписка. В штате числились около 200 человек, практически все тогдашние золотые перья, от Евтушенко до Генриха Боровика. Менеджеры втягивают в орбиту газеты дорогих журналистов, охотятся на талантливую молодежь, соблазняют воротящих нос литературных бар загранкомандировками и, главное, выходом на перспективную аудиторию. «Литературку» реально читала элитная target-audience того времени – «интеллигенция». Это была относительно либеральная институция, которая вполне могла бы себе позволить слоган «как скажем, так и будет». «Газета… управляла идеологическими потоками и культурными течениями в среде интеллигенции… Дом был заводом, где производились идеи, строилась политическая машина, создавались тонкие идеологии. Но также и лабораторией, где ставились сложные и подчас опасные эксперименты, запускались в общественное создание мифы и отвлекающие фантомы… Выставлялись ложные, призрачно манящие цели, куда заманивалась общественная энергия и гасилась там, как в искусно расставленных ловушках». «Газета дразнила нервную интеллигенцию, провоцируя в ней всплески идей и эмоций, а затем направляла эти всплески в желоб обязательных, вмененных идеологией представлений».

«ЛГ» была свойственна сложная полифоническая идеология, лавирующая между либеральным и почвенническим направлениями; газета была ареной для дискуссий и споров. Довольно яростных: даже сейчас чувствуется, что с этих ветхих страниц, пропитанных идеологическим жаром, бьют электрические разряды.

За Сорочинской ярмаркой последовали другие задания. Его печатали очень много для начинающего: в среднем, очерк, иногда чуть ли не полосный, раз в два месяца. В начале 69-го он дал очерк «Корчма на литовской границе», о столовой на развилке Рижской и Печорской дорог, которую позиционировал как ту самую корчму, что описана в «Борисе Годунове», ему ее показал друг, реставратор Скобельцын. «И стоит она славно, на бойком месте. Наверное, и триста лет назад здесь стояла корчма, и купец из Литвы первый раз в ней отведывал русский шипучий квас…»

Очень быстро из внештатного корреспондента он становится спецкором, хотя бы и на полставки. «Я легко и интересно писал. Причем мог писать как технарь – о самолетах, о воздушных боях, и при этом как человек, знающий и любящий фольклор; я мог писать о природе, о деревне, о песнях, о медитациях всевозможных». Редакторам нравилась лексика, стиль, метафоры, «цветастость», «экзотичность», но за то же и упрекали: «избыток красивостей и недостаток социальности».

В тот февральский день, узнав о болезни Сырокомского, Проханов набирается наглости и звонит ему домой, что при тогдашней строгой субординации не было принято. «Прошу послать меня на Даманский». Тот, гнусавым из-за насморка голосом, орет на него: «Вы с ума сошли. Закрытая тема! Прерогатива ЦК! Не думайте даже!» Но через несколько часов, после каких-то консультаций, перезванивает уже сам – езжайте; он улетает в Хабаровск в тот же день.

На заставе Нижне-Михайловка Проханов проводит около недели: лазая по окопам, рыщет по берегам Амура, интервьюирует танкистов, жадно ловя каждое слово побывавших в бою, чуть ли не с лупой ползает по полю боя, разглядывает тела убитых, исписывает целый блокнот на похоронах. Даманский причет – одна из тех сцен в его творчестве, которыми он до сих пор гордится и имеет обыкновение описывать ее так, будто это его «плач Ярославны». Насколько это обоснованно? «Литературка», 12 марта 1969 года. Уже на первой полосе – анонс статьи, на полосе пятнадцатой «Подвиг на острове Даманском» и фото – «Вот они, отважные защитники советской границы», там же – колонка «Позор пекинским правителям!» («Гнев, возмущение преступными действиями маоистских провокаторов»… Пятнадцатая полоса целиком отдана репортажу. Любительские фотографии: табличка на могиле с именами убитых, снятые издали китайцы, стол с брошенными флягами и снаряжением (одна из этих фляг стоит теперь в прохановском имении Торговцево) и – а вот это шокирует даже сейчас, сорок лет спустя – фотография голого человека с исполосованным лицом и грудью: «Советский пограничник, над которым надругались маоистские бандиты».

Аршинным кеглем шапка: «Священны границы твои, Родина!» Ниже, помельче: «Гневно клеймим маоистских бандитов!» Узнаваемое, очень прохановское по ритму и синтаксису, начало: «Уссури – ослепительно белая, туго выгнутая подкова, покрытая льдом и снегами. На нашей стороне сопки в неопавших дубах, катятся, волна за волной, до дальнего мыса. А на той стороне – низина, рыжие травы, кусты… Там – Китай!».

Дальше напряжение в тексте вдруг падает и начинается бубнеж про маоистских бандитов, но затем снова резко подскакивает. Знаменитая сцена похорон возникает в третьей главке:

«Вертолеты один за другим опускались у сопки. Из них, из подъезжавших автомашин выходили матери и отцы павших бойцов и бежали по снежному склону, залитому ослепительно ярким солнцем, туда, где слышались то затухающие, то нарастающие звуки похоронного марша… Туго натянутая палатка. Почетный караул с автоматами. В глаза бьет красный цвет: обитые кумачом гробы стоят в ряд. И в них застывшие, прекрасные, несмотря на страшные раны, лица наших солдат. Вбегают матери. Припадают к одному, к другому. Не тот, не тот… Вот он! И падает замертво на сыновнее тело, целует его раны, хватает его за руки, безутешно рыдает. А рядом – другая, третья… Мы стоим тут же и, не в силах удержать слезы, слушаем, записываем все, как было здесь сказано, как это вырвалось из материнского сердца. „Сыночек мой, надежа моя… Да что они, изверги, с тобою сделали… Да они всего тебя иссекли, искололи… Писал ты мне, что у тебя чуб растет, а они всю твою голову разбили…“

…Молодая вдова ухватилась за кол палатки; смотрит-смотрит на того, в гробу, забинтованного… Плачет седой отец, утирают слезы воины, стоящие в почетном карауле. Репортер что-то пишет в блокноте, рыдая… Выносили их на плечах и ставили осторожно под солнцем. Алый кумач и зеленая линия пограничных фуражек. Они лежали, юные, окруженные плотной толпой. Небо над ними высокое, и облака плывут вечерние. И в этих белых летящих облаках словно жил еще отзвук недавнего победного боя. А там, на острове, горит их кровь».

Купюра в 1 юань, подобранная Прохановым в китайских окопах на Даманском.

«Благодаря моему знанию фольклора мне удалось сделать уникальный материал по Даманскому. Все остальные газеты твердили: „маоисты“, „культурная революция“, „мужественные пограничники“, „отважные офицеры“, „святые границы“… А я написал – мужественные пограничники и эти плачи. Это было ошеломляюще. Это был мощнейший удар эмоциональный, вывел этот репортаж вперед лет на десять по стилистике, по методике. Такая парфеновщина была по существу».

Самое любопытное в этой знаменитой статье то, что над ней стоят две подписи – Н. Мар, А. Проханов; она написана в паре. По-видимому, он, молодой корреспондент, был прикомандирован к матерому журналюге. Мар – старая лиса, мастер высокопарного репортажа с учений и ехидного – с границы, где у американских граждан конфискуют «Плейбой», а те на вопрос, зачем вы везете эти журналы, отвечают: «Для личного пользования». Военный журналист Мар фигурирует в «Надписи» как автор «трескучих репортажей», в которых клишированных фраз больше, чем точных деталей. Там он антипод Коробейникова, который, в свою очередь, готов шаманствовать, кликушествовать и бредить, только бы передать подлинную атмосферу происходившего.

Трофей: китайские пулеметные патроны.

«Я был в этой огромной брезентовой палатке штабной, где на козлах стояли гробы, обтянутые кумачом, и в гробах лежали пограничники, их руки были связаны марлей, чтобы не распадались, и носы торчали. И там стояли ведра с водой ледяной и кружки, и в эту палатку вбегали матери, которых привозили на вертолетах со всей страны. Они вбегали и падали на своих детей и начинали орать, стенать, причитать как кликуши. И начинали: „А, Коленька, мой миленький сыночек, родненький, какой же ты стал большой, в гробик не влазишь… Все говорят: у нас мир, мир, а на самом деле война, и что они там с тобой сделали, коль ручки твои все исколоты, как же они тебя мучили, какой же ты холодненький, да как же ты, миленький, а у нас собачка Жучка родила, учительница Прасковья Петровна передает привет, а соседка Катя ждала не дождалась, а я хочу с тобой, ах, у меня нету больше сил…“ Грохнулась, и ей вливали ледяную воду солдаты, она била зубами по кружке. И опять. Сколько гробов – столько матерей. Я стоял рядом и записывал все это в блокноте».

Устный прохановский экспромт кажется убедительнее того, газетного. Трудно сказать, была ли это по тем временам «парфеновщина». Возможно, именно маровские куски портят впечатление от статьи, которая без них в самом деле могла бы показаться сногсшибательной. Эта сцена действительно очень выделялась в советской прессе; один мой знакомый даже уверяет, что помнит, как в детстве делал по этому репортажу политинформацию.