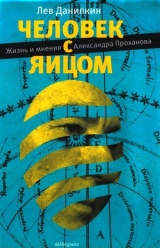

Текст книги "Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова"

Автор книги: Лев Данилкин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)

Вместо того чтобы сдаться и каяться, он, напротив, преувеличивал степень своей близости с ГКЧП. В ответ на доносы «Литературки» насчет связей с Баклановым он вытащил целую серию снимков, где они запечатлены вдвоем, и опубликовал их – нате, подавитесь, и написал, что считает его замечательным человеком, а вы ему и в подметки не годитесь. Сейчас, пожалуй, не очень понятно, что такого особенного в этих фотографиях: сидят два хрыча в костюмах за казенным столом и о чем-то беседуют – невыразительно. Это сейчас; тогда, увидев эту публикацию, новый главком, ельцинист, моментально вышвыривает редакцию с Крутицкого подворья. Все приходится начинать с нуля.

Глава 16

Погружение в котел недифференцированных явлений. Чучело Евтушенко, технологии его создания и уничтожения. Повседневная жизнь красно-коричневых.

Девяносто третий год. Проханов отводит автора к Белому дому и открывает тайну принявшего мученическую смерть батюшки.

Меню и истинные размеры личутинской свиньи

Если бы году в девяносто втором некто взял на себя труд доехать до здания по адресу: Цветной бульвар, 30 – и подняться на 6-й этаж, в комнату номер 621, то ему довелось бы оказаться в одном из самых странных мест Москвы того времени. Прежде всего визитер обратил бы внимание на стройного мужчину средних лет, похожего на загримированного под Оскара Уайльда актера: в руке у него была бутылка «Хайнекена», которой он дирижировал оркестром из существ в офицерских мундирах, казачьих бурках, номенклатурных костюмах, хасидских лапсердаках и малиновых пиджаках. Здесь пахло йодом, едой, формалином и порохом, «отчего кабинет производил впечатление штабной палатки, лазарета и пивной одновременно». В углу окопался коренастый молодчик с хрупкими запястьями, модерирующий беседу между иностранцем со значком-свастикой и членом Политбюро ЦК КПСС, который явно не понимал, с кем он общается. На табурете, втянув голову в плечи, ютился человек, похожий на школьного учителя математики, из его портфельчика торчала засаленная рукопись. На столе развалился жилистый тип лет пятидесяти, в квадратных очках; ему что-то нашептывала высокая, ярко накрашенная женщина, щурившаяся от дневного света. Тот, который с бутылкой, разглагольствовал об амальгамировании идеологий, но в этом гуле было трудно различить, что именно он имеет в виду.

Несмотря на то что Яковлев сулил Проханову не то петлю, не то фонарь, а Руцкой – 12 лет в казенном доме за «Слово к народу», никаких конкретных репрессий после ГКЧП и «Пропади она пропадом, ваша свобода!» не последовало. Редакцию «Дня», правда, вытурили из хором на Крутицком подворье, но до отъема кабинета в «Литературке» на Цветном руки у новой власти – какой бы чудовищной она ни была – так и не дошли.

Здесь все «кипело, бурлило, шкворчало»; это был «идеологический цех, в котором ворочались тяжелые механизмы», «здесь все время сверкала шаровая молния», и присутствующие чувствовали, что не просто выпивают в хорошей компании, но принимают участие в сотворении истории. «Амальгамирование» было не пустым словом: где еще могли сойтись Дугин и Лимонов, Лигачев и бельгийский фашист, Медведева и Бабурин, Алкснис и Мамлеев; все вместе эти люди представляли собой «духовную оппозицию». В один и тот же день здесь мог пройти тайный съезд Компартии, учредительное собрание националистического движения, организован вербовочный пункт по отправке добровольцев в горячую точку, развернут полевой госпиталь. Это была сцена, на которой бесперебойно шел парад фриков – во время планерки вдруг могли открыться двери и войти Макашов, ввалиться пьяный казачий атаман, протопать Зюганов; и пока какой-нибудь мятежный батюшка в ветхой рясе благословлял коллектив, сидевший здесь же церковный иерарх делал вид, что не замечает конкурента, тогда как из-под стола доносилась матерная брань – там в это время ползал какой-нибудь бывший грушник, прохановский знакомый по Афганистану, разыскивая спрятанные агентами ФСК «жучки».

Рано или поздно в дверь салона на Цветном стучали все тогдашние эксцентрики и аутсайдеры – те, кто либо побрезговал делить СССР, либо был оттеснен от кормушки, либо не успел к ней. Каждый день со здешними обитателями происходили курьезы, байки о которых потом расползались по Москве – как, например, про Дугина, который однажды, после долгих возлияний в редакции «Дня», вышел на улицу в компании Лимонова и зачем-то сильно пнул припаркованный «Мерседес». В ответ на изумление бандита, вылезшего из салона, Дугин якобы неожиданно заявил: «Я – Эдуард Лимонов!»; Лимонову это не понравилось, завязалась нелепая перепалка, кто из них на самом деле Дугин. Про то, что люди, бывавшие в том кабинете, фактически не позволили правительству передать Японии Южные Курилы, говорилось реже.

«Под этим куполом, под колпаком советским накопилась масса всяких экзотических тенденций, микроидеологий, персонажей, интеллектуальных движений, форм. Одни из этих движений, штаммов очень быстро были реализованы демократическими газетами. А другие, которые тоже были в русской истории, не могли развиться в той среде, и они все пришли ко мне. Ну, скажем, весь опыт славянофильства, весь опыт консервативно-революционных представлений начиная от Леонтьева, весь церковный модернизм а-ля Флоренский, Сергий Булгаков, Франк, весь красный модернизм, вся красная революционность начиная от Маркузе, от революции 68 года, от Че Гевары, весь огненный красный протестантизм, все было здесь».

«Эти годы действительно были лучшими. Не писательства моего, а газетной судьбы».

Это уже не тот «День», каким он был до путча, «правильный» дубль «Литературки», с упором на писательскую жизнь. Теперь это – жизнь прозревших слепых, газета-прокламация, разоблачающая злодеяния преступного режима, публикующая компрометирующие документы и проповедующая добро в океане космического зла. «Вся эта интенсивная, молодая, немного шизофреническая политическая и литературная культура вдруг выплеснулась и зажила бурной жизнью».

Изменился и статус самого Проханова. Если раньше он был бесстрастным вирусологом, изучавшим штаммы в научных целях, то теперь, когда вирусы разрослись до эпидемий, он превращается в чокнутого профессора: он жонглирует пробирками, экспериментирует с ингредиентами, создает бактериологические бомбы, сам себя заражает, готовый на все, лишь бы насолить ненавистной власти. Раз уж в его распоряжении оказалась палитра вирусов, почему бы не порисовать ими? Сюжет этих вдохновенных картин был, как правило, один и тот же: Страшный суд и Русский Рай. Праведниками в этом Раю иногда оказывались самые неожиданные персонажи вроде Лукьянова и Пуго – «герои ГКЧП»: «тогда необходимо было взвинченно проповедовать, создавать мифологию сопротивления». Фабрикация мифов никогда не стоила ему особенных усилий; было бы еще проще, если бы сами «красные мученики» не путались у него под ногами; так, он не без брезгливости вспоминает Язова, который «просил прощения у Раисы Максимовны за некорректное поведение…».

На «Дне» появилось клеймо «красно-коричневые», и не факт, что они не выдумали его сами. Журналистский контекст скорее был выгоден для «Дня». При полном торжестве либерализма «День» осталась единственной радикально оппозиционной газетой («Правда» совсем скукожилась, «Советская Россия» и «Наш современник» никогда не рассматривались как серьезные конкуренты).

– Как вы не испугались всей этой нечисти? У вас в «Адмирале», повести начала 80-х, молодой человек, оказываясь в такой среде, сгнивает заживо, и автор описывает эту утрату с презрением и брезгливой жалостью. Как же так получилось, что вы сами с наслаждением окунулись в эту эзотерическо-революционную среду?

– Тогда эта среда находилась в конфликте с броненосцами, в конфликте с советской техносферой. А теперь советская техносфера рухнула. И из-под советского норматива выпрыгнули вдруг поразительные эндемики. Среди этих эфемеров началась схватка. Либерально-демократические существа, которые еще вчера были такими чешуйчатокрылыми прозрачными, теперь влезли в Кремль и стали ящерами страшными. И они набросились на других эфемеров. А среди этих эфемеров были мои любимые – левые, красные.

По свидетельству Проханова, «День» притягивал к себе своего рода нимбом. К ним льнули и разгромленные коммунисты, и разгромленная армия, и разгромленные националисты, раскаявшиеся либералы, церковные иерархи, недовольные советские писатели, Бондарев, Распутин, бунтующее казачество («которое было наполовину бандитским, а наполовину военным», так что его представителей нередко приходилось выбрасывать прямо из редакции «в мясорубку гражданских войн» – в Приднестровье, Абхазию), «молодые, отважные и очаровательные депутаты». Кого он имеет в виду? Бабурин, Павлов, Михаил Астафьев, Константинов. Очаровательные? «Это все были свежие, яростные люди, которые только что прочитали – один Милюкова, другой Ильина. Были неофитами, наполненными свежими силами. Поэтому все это было очень ярко, идеи не выглядели потрепанными». Приток интеллектуальных инвестиций невозможно было прогнозировать. Так, например, после расстрела Белого дома в октябре 93-го в «День» вдруг явился Синявский, вместе с М. Розановой, и дал большую статью. «Мне было очень важно, что в мою газету, которую называли фашистской, красно-коричневой, из Парижа приехал либерал и, по существу, солидаризировался со мной в оценке этой катавасии сегодняшней». Еще раньше здесь появился Владимир Максимов. Патентованные либералы своим участием легитимировали маргинальную газету, которая в глазах обывателя была топливом сумасшедших бабушек. Для Проханова каждая уловленная либеральная душа была моментом триумфа.

Газета была не просто «огромным котлом недифференцированных явлений», но и аккумулировала в себе энергию всего антиельцинского резистанса. «Либералы, победив, стали отодвигать своим бульдозером оба слоя: красный, самый опасный, и белый, националистический, в котором они, с одной стороны, видели своего союзника, желая его натравить, как Талькова, на красных, а с другой стороны, боялись социалистического реванша, фашизма». Естественным образом возникает идея тактического альянса маргинализированных слоев – белых и красных, коммунистов и монархистов. «Воспользовавшись наличием общего врага, мы соединяли, свинчивали эти энергии». «Я создавал фронт идей, выстраивал композиции, очень интересные, сложные и яркие». В сентябре 1992-го газета «День» создает Фронт национального спасения. 24 октября Проханов произносит зажигательную проповедь на Учредительном конгрессе; его избирают в Политсовет и делают сопредседателем Фронта. Тогда же, вместе с Зюгановым, Павловым, Астафьевым, Константиновым и Шафаревичем, Проханов входит в президиум блока «Российское единство» и тогда же создает движение «День» – объединение читателей газеты.

Конгресс русского народ был конгломератом красных и белых, фашистов и коммунистов; это был подиум, на котором дефилировали Макашов, Анпилов, Константинов, Зюганов, Стерлигов, Баркашов, Бабурин, Павлов, представители духовенства. «Весь костяк депутатов был очень активен на всех заседаниях парламентских. Они выскакивали, рвались, как безумцы, к микрофону, говорили, в изнеможении опадали, бежал кто-то другой. Они завладели общественным вниманием. А поскольку все они были членами редколлегии газеты „День“, то Фронт национального спасения постепенно завладел умами парламента, и, когда возник конфликт Хасбулатов – Ельцин, он превратился в окружение Хасбулатова». И в этом смысле газета «День» овладела парламентом, в том числе вовлекла в свою орбиту Руцкого и Хасбулатова, которые через несколько месяцев открыто выступят против Ельцина. Газета вбрасывала в эту топку идеи и инициативы. Проханов видел себя Иваном Калитой, собирающим энергию сопротивления в один кулак, чтобы направить ее против ненавистного режима. «Соединение красного и белого – идеологема, работавшая 10 лет, до Путина, когда все это девальвировалось».

Вокруг него сформировалась целая плеяда интеллектуальных полевых командиров, общение с которыми давало ему новые энергии, слои лексики, идеологии. Среди этих «пылающих интеллектов» особенно выделялись Александр Дугин («молодой, безбородый, супермен, сверходаренный, фонтанирующий человек, который сканировал по миру – от евразийства до троцкизма, от „прыгунов“ и русских сектантов до африканских инициаций»), Сергей Кургинян («блиставший своей конспирологией, левыми представлениями, красно-коммунистическим космизмом»), Гейдар Джемаль («со своей метафизикой ислама, своим небывалым для той поры ваххабизмом, коммунистическим исламом»). «Все это пришло ко мне».

Дугин был эзотерик и фашист «в лучшем смысле этого слова», автор и исполнитель песен о вампирах, человек впечатляющей эрудиции и дионисического остроумия; из номера в номер он печатал в «Дне» свою «Конспирологию» и странные сообщения вроде «Эротика и патриотизм», к которым подверстывалась фотокартинка какой-то климтовской дамы в неглиже – черновики своих будущих роллинг-стоунзовских шлягеров про «непрерывный холизм Тани Булановой» и «интуицию Анжелики Варум». Кургинян, вступивший в КПСС в 1988-м («Мне казалось, я могу остановить распад СССР»), был изощренным аналитиком, теоретиком политической культуры, одновременно воплощением логики и здравого смысла и мастером парадоксального альянса. Проханов оценивает его как человека эмоционального; сам Кургинян, когда я позвонил ему с просьбой об интервью, отказался припомнить что-нибудь о своем коллеге, но, похоже, также не смог забыть годы в «идеологическом цеху»: в его голосе прозвучали несколько истероидные нотки. Джемаль открыл для Проханова «огненный ислам». Все эти интеллектуальные бароны сейчас абсолютно институционализированы. Дугин ввел в оборот российской политической элиты термин «геополитика», он возглавляет Евразийское движение, выполняет функцию серого кардинала Госдумы, проводит съезды неоопричников и ведет колонку в Rolling Stone. Джемаль – председатель российского исламского союза, лицензированный эксперт по всем вопросам, связанным с мусульманством. У Кургиняна собственный аналитический центр.

Все трое выдающихся джентльменов «претендовали на абсолют, абсолютное знание», в силу этого редко сталкиваясь впрямую, так как «друг друга все терпеть не могли, между ними было соперничество, но они появлялись в газете, создавали целые миры…». Как сказано в романе «Место действия» об отношениях похожего на Проханова менеджера со своими заместителями, «Пушкарев не мешал, извлекал энергию их умов, аргументов. Ему была важна их непрерывная, с первых дней возникшая распря… Он, Пушкарев, пожинал плоды, снимал урожай их столкновений, соединяя крайность их выводов».

Бывший инсайдер Дугин со свойственной ему экспрессивностью так резюмирует деятельность Проханова в «Дне»: «Он стал моральным и психическим хребтом патриотической оппозиции после августа 1991-го. Газета „День“ под его руководством стала отражением его души, и та композиция, которую он создал из идей, личностей, тем, персонажей, взглядов, текстов, позиций, не имела никакого аналога. Каждый номер отвечал пульсу истинной истории. Каждая строчка ожидалась с жадностью теми, кто стал прозревать, пробуждаться, распрямляться вместе с ритмом этой газеты. Прохановский „День“ стал настоящим „кораблем“ в океане бесстыдства и гиперконформизма. Сделав все, что мог, для чести и верности, собрав, склепав народную оппозицию из разрозненных осколков, из не совсем покорных и не совсем безразличных сил, движений, людей, Проханов оказался мотором всего героического периода нашего сопротивления с 1991-го по 1993 год. Если внимательно проанализировать „День“ того времени и сравнить его с другими „патриотическими“ и „оппозиционными“ изданиями, то сразу заметна удивительная разница между живым и фиктивным, между новаторским и имитационным, между искренним и поддельным. Прохановский „День“ говорил все и до конца, круша предрассудки обывательских кадровых изданий, воспитывая и организуя массы, открывая обалдевшим от всего происходящего советским людям новые неожиданные идеологические и политологические горизонты, срывая мировоззренческие табу, бесстрашно бросаясь в неожиданные духовные эксперименты. Это было своего рода оплодотворением патриотизма. Будто в постно-скопческую, уныло и по-чиновничьему юдофобскую преснятину вкололи сыворотку пассионарности. Евразийство и геополитика, империя и третий путь, консервативная революция и национал-большевизм, континентализм и традиционализм, новые правые и новые левые, неосоциализм и неонационализм, православный нонконформизм и исламский фундаментализм, национал-анархизм и панк-коммунизм, конспирология и метаполитика стали постоянными темами „Дня“, разрывая дрему банальных клише ординарных „консерваторов“. Но, видимо, чтобы не пугать кадровых, Проханов добавлял в кипящий котел нонконформизма полотна угрюмых авторов из „старых правых“, бубнящих о своем в привычном для среднего патриота ключе. Эта шифровка Проханову была необходима, как разбавление лекарства, иначе, в более концентрированном виде, постсоветские люди (даже самые лучшие из них) новаторства переварить не смогли бы… Проханов уникален тем, что его темперамент, его тип, его природа наследуют в огромной мере молоканский, нонконформистский, национал-радикалистский дух свободы и независимости, дух восстания, дух непокорности, дух обособленности. Поведение Проханова эпохи „Дня“ в контексте патриотической оппозиции было поведением мужчины в среде нарумяненных (или вялых) теток. Кшатрийский темперамент, стремление осуществить, воплотить задуманное и намеченное, причем здесь и сейчас. Проханов проецировал свой архетип на других, не просто влияя на читателей, но создавая читателей, вызывая читателей из небытия, формируя их, утверждая, что они должны быть, даже в том случае, если их нет. Не только газетная, но социальная, антропологическая верстка».

– Как вы управляли той своей редакцией? У вас были такие понятия, как «дедлайн», «планерка», «корректура»?

– Не я управлял, они мной управляли. Как можно управлять… ну, скажем, халдейскими жрецами? Представляете, приходят халдейские жрецы, причем приходят на птичьих лапах, и у них эти мокрые толстые трехпалые, как у страусов, ноги, и они, цокая, входят, оставляя следы, и садятся на диван – как можно ими управлять?

На самом деле вся оппозиция, и сам Проханов в первую очередь, очень страдали от отсутствия менеджерского опыта в рыночных условиях. В начале 93-го в «Дне» опубликован интересный диалог Проханова и Ю. Бондарева о неудачах патриотов в плане распоряжения оставшимися от советских времен средствами и создания полезных структур – издательства, литфонда. «Почему? – риторически вопрошает Проханов. – Думаю, это связано с тем, что все мы гуманитарии и не приспособлены к финансовому конструированию. И нас обводят вокруг пальца». Бондарев говорит, что не все сразу, вот и сам Проханов тоже должен был пройти через афганский опыт, чтобы открыть в себе новые возможности и стать главным редактором боевой газеты. И вот тут Александр Андреевич на секунду распахивается: «Просто этот организационный опыт, который я сейчас приобретаю, одному Богу известно, чего он мне стоит, каких ушибов, каких внутренних трансформаций, тоски, драмы… Как я добываю деньги? Что делаю, чтобы моя братия из 28 человек не разбежалась? Это только Богу известно».

Едкий и требовательный к человеческому материалу Дугин называет Проханова очень толковым руководителем и вспоминает о том, как весело с ним всегда было: «В его планерках постоянно присутствовали юмористические репризы. Даже когда он распекал подчиненных и говорил, какие они идиоты, то делал это артистично, смешно, очень обидно, но и с большим тактом. …Яркий человек, он презирает людей, может, меньше чем я, но довольно сильно, поэтому, может быть, у тех создавалось впечатление, что он жестокий, – может быть потому, что большинство людей живут медленнее, глупее и заторможеннее, чем он. Отсюда возникает несколько диктаторский стиль». О «вождизме» и «зачатках авторитарной личности» говорит и друг Проханова Личутин.

В газете был ответсек – Шамиль Султанов, но это была «ватага», «артель». С одной стороны, редакция была коллективом, в котором полностью реализовался водяновско-фотиевский «Компас»-«Вектор», с другой – никаких формальных признаков менеджмента не наблюдалось. «У нас не было выговоров, не было финансовых поощрений, не было иерархии хороших и плохих материалов. Это был общий котел, банда».

«Все это приходило сюда на планерку, сидело, а когда кончалась планерка, на столе появлялось вино, водка, закуска, складывалось, какие-то нарезки. У нас была экономка Тамара Сащенко, веселая, сильная, энергичная женщина, такая богемная, но умевшая управлять. Все это превращалось в веселую пьянку: буза, корреспонденты, какие-то женщины, кутеж, дым коромыслом. А при этом ФСК, подслушивающие устройства, ощущение грядущей крови, суды, деньги…»; Дугин тоже упоминает о «постоянных застольях», впрочем, утверждает, что то были не столько «болезненные пьянки», сколько интеллектуальные ассамблеи – «напряженные, полные политики, энергии политической ненависти к врагам России и окрашенные злым прохановским юмором, очень приятным».

– А что это за очень красивая секретарша у Клокотова в «Красно-коричневом»?

– Там было несколько красивых женщин-секретарш в разное время, одна сменяла другую.

Материал для редакционного имбридинга часто давали корреспонденты различных СМИ, которые также толклись здесь во множестве, небезосновательно рассчитывая заполучить яркие сюжеты. «Какая-нибудь корреспондентка из либеральной газеты могла стать любовницей кого-нибудь из наших сотрудников в итоге этой пьянки. Это была политическая богема и буза. Это ничем не напоминало чопорность редакций газет советских времен. Можно было прийти подшофе. Я тогда еще пил пиво, и Тамара Александровна ставила каждое утро бутылку пива или две, иностранные бутылки, „Хайнекен“, во время планерки я мог наливать себе пиво и пить».

Проханов с удовольствием вспоминает те «буйные» времена: «маленький полукриминальный коллектив, где на пирушке решаются проблемы спонсирования газеты». Помню, в моем кабинете, где только что бушевали и пьянствовали казаки или приходил Макашов, долго сидел в передней странный человечек, очень похожий на Акакия Акакиевича, в поношенном плаще; он терпеливо, несколько часов дожидался, когда мы кончим свое буйство, а потом я все-таки о нем вспоминал и приглашал его, а он выходил и на стол из какой-то сумы клетчатой высыпал гору денег.

– Что это за человек?

– А я не знаю, что это за человек. Какие-то странные люди в ту пору были, теневики. Гуляло огромное количество неучтенных денег самых странных. И среди этих людей были симпатизирующие моему направлению, которым нравилась газета. Они приходили, и я помню чудо спасения – день, когда с их помощью смог залатать все дыры.

Газета хорошо шла в розницу, и живые деньги, «замусоленные, шли в огромном количестве, питали наши столы».

Текущие события освещались здесь крайне затейливо – едва ли не каждый номер выглядел «спецвыпуском». Здесь могли быть игры, астрологические гадания, стихи, религиозные лубки; «это было интересно, творчески, коллектив любил все это, мозговые атаки непрерывные».

Атаки были не только мозговыми. Еще даже не было официально подписано в Беловежской Пуще соглашение о распаде СССР, а патриоты уже проводили свои экстремистские акции. 15 ноября 1991 года они сжигают во дворе Дома Ростовых чучело Е. Евтушенко. Удивительно корявое описание этих событий самим пострадавшим похоже на объяснительную в милиции: «В 1991 году я, сожженный на родине черносотенцами в образе чучела, облитого перед статуей Льва Толстого бензином из флакончика Романтика Путча, а потом вышвырнутый вихрем событий в пространстве, как собственный пепел, в каковой, чтоб он не дымился, не преминули коллективно плюнуть штук пятнадцать профессиональных гуманистов…» («Волчий Паспорт»).

Зачем он жег чучело Евтушенко? «Во-первых, оно было сделано из горючих материалов. Его невозможно было не сжечь. Слишком много серы, трав…» Кто его делал? «Моя жена. Это была такая протестная акция, ритуальное сожжение чучела – как сжигали Кострому на Масленицу, после чего должна была кончиться зима и прийти лето; мы полагали, как только мы сожжем этот ненавистный образ, нам сразу вернут наш Союз после этого». Советский Союз или недвижимость? «Территорию, недвижимость, Дом литераторов. Нас же выгнали, никуда не приглашали, не пускали, все было захвачено „Апрелем“, превратилось в гнездовье демократизма и либерализма. Надо было показать, что захват Союза писателей СССР Евтушенко и компанией – вещь неправовая, и мы, вытесненные после ГКЧП за пределы этого Союза и живущие на Комсомольском, не смирились. Мы совершили первую вылазку, созвали на митинг патриотических писателей. Заранее было сделано великолепное чучело». Расскажите, как. «Как шьют платья, саваны, одеяния? Была сделана голова из папье-маше, мокрых жеваных газет». Как можно было понять, что это именно Евтушенко? «А портрет. У меня же был опыт делания масок, эти маски делались у меня дома, делали их мои друзья-художники и мы с женой. Это очень просто. Сворачивается цилиндр из картона, а потом на него наклеивается масса мокрой, раскисшей газетной бумаги. Вылепливается очень характерный евтушенковский нос, его губы, тощая шея, он же поддается пародированию, Евтушенко. После просушки все это красится в телесный цвет, на голову надевается рыжая сетка, которой чистят посуду, делается какой-то балахон из старой рубахи, все это насаживается на палку от щетки и несется торжественно через весь Союз писателей на двор. Был снежный полдень, писатели говорили в микрофон, к окнам прильнули аппаратчицы Союза писателей СССР, которые обслуживали всю эту новую когорту – Евтушенко, Черниченко, радикальную, „апрелевскую“ часть. Мы произнесли несколько грозных слов. Мой младший сотрудник держал это чучело, и в какой-то момент я запалил его зажигалкой, и оно вспыхнуло, как смола… еще бензином, конечно, поливали… и все это горело, дымилось, фотографировалось».

«Конечно, зима не прошла: к сожалению, никто ничего нам не вернул. Но курьез-то в чем? В 2003-м, на Франкфуртской ярмарке, я издалека увидел странное долговязое существо, облаченное в какие-то разноцветные хламиды, напоминавшее то ли какого-то тибетского бонзу, то ли странного арлекина. Оно расхаживало по павильонам, и я в этом изможденном дервише узнал Евтушенко. И затем я его заметил в аэропорту. Сначала я задичился, но когда мы встретились у чек-пойнта, он открыл объятия, и мы обнялись. Это было странно, и произошло, видимо, непроизвольно, и с его, и с моей стороны. Когда встречаются два соотечественника за границей, они первое, что делают, – обнимаются и целуются, и только потом признают друг в друге былых врагов. Ну вот, после этих объятий мы благополучно прошли на борт самолета и оказались в разных углах, а потом он подошел и предложил сесть вместе. Мы всю дорогу сидели и пили очень вкусное вино, вспоминали прошлое. Я, конечно, как всегда помалкивал, как Белосельцев. Он читал стихи, рассказывал о своих поэтических антологиях, литературном мессианстве. Я не испытывал к нему никакой враждебности. И он спросил меня: „Но ведь ты же сжег мое чучело“. А я сказал ему: „Но ты же цел, на тебе ведь нет ни одного ожога, кроме тех, которые ты получил в борьбе с историческими процессами“. И мы согласились с тем, что мы встретились как два ветерана великой минувшей войны, как советские ветераны и ветераны вермахта. Он кем был? Конечно, вермахт. И нет ни недоумения, ни сожаления по поводу пролитой крови, потому что нет ни Третьего рейха, ни Советского Союза, ни Союза писателей, и, по существу, мы оказались обломками разгромленного корабля, испытывающими странное друг к другу влечение. Он сообщил мне, что его жена жадно читает каждый номер газеты „Завтра“, передовицы. У меня даже было желание подарить ему „Последний солдат империи“, где он фигурирует на сходке в Останкинском дворце».

Проханов относится к Евтушенко с «печальной симпатией, как немцы к Калининграду». Его имя несколько раз всплывало в наших разговорах, один раз после того, как поэт Нефедов спародировал Евтушенко в «Завтра», когда тот заявил, что в бесланских событиях виноват Сталин. «Он уже не может по-другому, он же заряжен антисталинизмом. Даже эпитафию можно сочинить. При жизни выглядел как глист, но и под камнем – сталинист».

В январе 2005 года я должен был оказаться на вручении некой литературной премии, которую среди прочих получал и Евтушенко. Проханов попросил передать ему сувенир – только не «Последнего солдата», а «Крейсерову». На сцене Евтушенко декламировал «Между городом Нет и городом Да», как Мик Джаггер, но за кулисами выглядел обрюзгшим стариком, и ничего внятного про Проханова я из него вытянуть не смог. Зато успел скопировать надпись, сделанную Прохановым на форзаце книги:

Любезный Женя,

Я помню чучела сожжение,

Но не без тени сожаления.

Теперь живу в блаженной лени я,

В надежде на загробное сближение.

В сущности, акция с сожжением чучела была чистым вызовом; вряд ли к тому времени ему по-прежнему был нужен Дом Ростовых, офис Союза писателей – все было здесь, в собственном кабинете: «всего было много, все пузырилось, сталкивалось, узнавало друг друга». Однако ж храм оставленный – все храм.

В 1992 году произошла так называемая «Битва с „Независимой газетой“», о которой Проханов до сих пор рассказывает с необычайной гордостью и воодушевлением. «Независимая газета» с Третьяковым провозгласила себя центром исканий, лидером русских интеллектуалов. А тут появились мы, и началось соперничество двух интеллектуальных центров – либерального и патриотического. Однажды две газеты пригласили на телевидение, где состоялся интеллектуальный турнир. С той стороны был сам Третьяков, с этой – ваш покорный слуга. Пархоменко там работал у них, еще Леонтьев, очень яркая плеяда. И с нашей стороны тоже были пушки тяжелого калибра – Кургинян, Шамиль Султаноа… Это была такая игра, они вопросы вбрасывали нам, мы им, по каким-то текущим темам. Одним словом, мы их разбили наголову. Кургинян своей экспрессией, своим безумным лексиконом, конечно, своим суперинтеллектуализмом их всех перемолол. И Султанов, в борьбе с кем-то, чуть ли не с Пархоменко, воскликнул: «Да, я исламский фундаменталист!». Одним словом, это была интеллектуальная победа, которой мы были страшно горды.