Текст книги "Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова"

Автор книги: Лев Данилкин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)

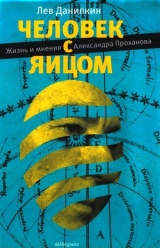

Схема боя 3 октября 1993 г., начерченная генералом Макашовым в тюрьме.

– На обложке амфоровского «Красно-коричневого» написано, что вы сами кинули бутылку с горючей смесью в бэтээр.

– Это тоже было зрелище: по этой улице носились сумасшедшие бэтээры, видимо, стрельба по толпе тоже произвела на механиков впечатление. Они делали крутые виражи, заваливаясь на эти скаты свои, и двигались, разгонялись и стреляли вдоль толпы; крики раненых, вопли; а молодые парни отвинтили крышку у бака «Жигулей» и сливали бензин в пивные бутылки. Наполнив их, они приделали к ним нечто вроде запала. И молодой, лет восемнадцати, парень, красивый, румяный, ставил эти бутылки. Я взял одну, и когда бэтээр прошел, я в него ее швырнул, в корму. Промахнулся. В романе двойник Проханова, редактор оппозиционной газеты Клокотов, погибает у Останкина.

Останкинская бойня продолжалась еще долго. Он успел встретить Анпилова, потерянного, одинокого, обескураженного. Приведя с собой толпу пешком, тот отстал от первой группы, приехавшей на машинах, на два часа, которые оказались роковыми. Проханов разыскал свой самосвал и попросил отвезти его домой. Были уже сумерки, он был абсолютно опустошен увиденным. На Тверской ему встретились толпы, выглядевшие не так, как его союзники: это были добровольцы, подтягивавшиеся к мэрии после телеобращения Гайдара. «Я пришел домой, там жена, детей нет, все уже знают об этой бойне в Останкине, и что будет? И я думал: или мне уйти к Дому советов, или готовить материалы для выпуска газеты, которая должна была выйти наутро, про все эти впечатления от Останкина. Сил не было, и я остался писать, писал до трех ночи, а мимо моего дома шли эти люди. Рано утром, проснувшись, включаю телевизор и вижу кадры CNN: идут эти бэтээры, и десантный Нарофоминский полк штурмует Дом советов.

Там, на баррикадах, в это время были Андрей и Василий, сыновья. Там же они потеряли отцовский „жигуль“, предоставив его в распоряжение подольских боевиков, которые „уехали на нем прорываться“. Через некоторое время пришлось тащиться в милицию и заявлять об угоне, автомобиль был найден через два года – разбитый, с обглоданными внутренностями.

– Прокомментируйте, пожалуйста, странную линию в „Красно-коричневом“, выбивающуюся из общего сюжета и оттого производящую впечатление откровенно антисемитской: про выписанного ельцинской кликой из Израиля молодого снайпера, который должен будет выстрелить в бойца „Альфы“, чтобы спровоцировать спецподразделение пойти на штурм.

– Это не мною придумано. До сих пор считают, что сидели снайперы, они должны были провоцировать конфликт. Ельцину надо было не дотянуть до четвертого октября. Четвертого должна была состояться стычка. Стычку надо было спровоцировать.

Тогда была целая система этих провокаций, это мне говорили десантники, друзья, разведка, которые участвовали в этой каше. Поповских, которого позже обвиняли в убийстве Холодова, он свой полк спецназа ВДВ так и не вывел из казармы, не бросил на Белый дом, но все равно, так или иначе, участвовал и знал, что там были снайперы, не из МВД, армии или ФСБ, а абсолютно чужие, которых надо было немедленно потом убрать. Он и его друзья говорили, что существовала группа из израильского подразделения „Иерихон“, которая получила въездные визы из Израиля в Россию и потом, транзитом, уехала куда-то в Чехию. Их версия состоит в том, что начало сделали израильтяне, потому что это была наиболее тонкая диверсионная законспирированная структура, которую могли завербовать ельцинисты. Эпизод со снайпером не совсем антисемитского свойства, мне это нужно было, чтобы мой герой там оказался, он хотел совершить теракт против Ельцина, в месте дислокации снайпера находится его ружье. Этот эпизод и не мог получить там никакого серьезного продолжения, в контексте романа это пролетная такая птица».

Четвертого октября, когда понятно, что дело швах, он решает, что уж на этот-то раз его арестуют точно. Прокравшись в отдаленную телефонную будку – домашний телефон наверняка прослушивался – он обзванивает друзей – Бондаренко, Нефедова, Шамиля Султанова – и предлагает им бежать из Москвы. Те в восторге, кроме Султанова («у него были собственные пути отхода», что бы это ни значило). Они просят еще одного знакомого («благодетеля», бизнесмена Виктора Калугина) довезти их до МКАДа (дальше нельзя – «нас наверняка бы взяли на одном из пикетов»; на поезде тоже нельзя, «вокзалы перекрыты, всех отлавливали», «мы хитрее решили сделать»), и выезжают из Москвы по Волгоградскому проспекту. Их цель – «рязанские леса», глухоманная деревня Личутина – Часлово. Поскольку посты ГАИ в те дни были укреплены бэтээрами, они обходят их за три километра, перелесками, выпачкавшись по уши в грязи, они выбираются к МКАДу (к счастью, еще не реконструированному и потому довольно узкому), ловят частника до Люберец, там садятся на электричку, одну, другую, третью (чтоб не светиться), доезжают до Рязани, ночуют прямо на вокзале и в зале ожидания по телевизору слышат о повальных арестах боевиков из Белого дома в Москве. Затем, еще несколько раз поменяв попутки, больше похожие на хоббитов, чем на боевиков (из-за неблагоприятных климатических условий им приходится распить по дороге пару бутылок), преодолев более 400 км, они пешком вступают в заповедную личутинскую глухомань – деревню Часлово.

«Скоро Покров. Обычно в предзимье все в природе цепенеет, закаты багровы, лужи латунны, леса лиловы, небо к ночи искристо, звезды наливные, плутовато подмигивают, и Большая Медведица, как дворовая собачонка, дежурит над коньком моей крыши». Через пять лет после тех событий Личутин опубликовал в газете «День литературы» текст, где, в числе прочих, были следующие воспоминания; было бы преступлением не привести их в этой книге. «Вот со дня на день полыхнет ветер-листобой, разденет березы, сдерет с них последнюю сорочку – и здравствуй, обжорная зима! А нынче и не пахнет снегами, леса в золоте, у крыльца сколькой день вьется бабочка-траурница, колдовски поглядывая за мной черными глазами. Кыш, вещунья, уноси с собою дурные вести!»

Соседка (старушка Зина, уточнит Личутин в разговоре со мной; они вместе – сквозь слезы – смотрели телевизор, где транслировали кадры CNN с горящим Белым домом; больше в деревне делать было нечего – «голодно было, тяжело, были копейки – украли все»)… надернула галоши, зашаркала через двор. И вдруг кричит от калитки: «Володя, иди-ко сюда! К тебе гости!» Она приставила ладонь козырьком ко лбу, подслеповато вглядывается в верхний конец деревни. Нелепо улыбаясь, я вышел на заулок. «Откуда гости? От какой сырости?» – говорю соседке. «Да посмотри… Это к тебе. Из Белого дома бегут».

Я всмотрелся в широкий распах улицы, пронзительно желтый от солнца и увядшей от засухи травы, сквозь которую пробивались песчаные плешины. И верно… По взгорку вдоль пустыря, как бы чуть припорошенные небесным голубым сиянием, медленно шли трое незнакомцев. В середине высокий мужик в плаще, с папкой письмоводителя под мышкой; одесную весь круглый приземистый человек будто катился по тропинке, третий, в ярко-красном свитере, косолапил, загребая песок, и гоготал, радостно вздымая над головой руки. Я поспешил, уже признавая родных людей и не веря встрече. Только что смотрел клубы дыма, ужасный вид притихшей обворованной Москвы, и вот друзья, как бы в особой машине времени преодолев пространства, вдруг выткались в лесном бездорожном углу.

Нет, это не ошибка, не мара, не чудеса. О гостях думал, и вот они на пороге. Но какова соседка моя, а? Через добрую сотню метров увидала незнакомцев, кои здесь никогда не бывали, и особым народным чутьем и знанием поняла сразу, что несчастные бегут из Москвы. И бегут именно ко мне. То были Проханов, Бондаренко и Нефедов. Уставшие, не спавшие сутки, какие-то мятые, пыльные, припорошенные несчастием, но и вместе с тем оживленные, совсем не прибитые поражением, готовые к действию. Пешком и на попутных, минуя все посты и заставы, ловившие патриотов, по какому-то наитию понимая, что так важно избежать ареста в первые дни, когда победители ошалели от крови и сводят счеты, друзья вспомнили обо мне и кинулись в глухой русский угол. Верили, что пространна русская земля и даст приюта.

…Эх, восславим же гостей, в эти минуты роковые посетивших писателя в глухом куту. Все, что есть в печи, на стол мечи. Бутылочка русской возглавила тарелки со снедью, повела в поход; без чоканья причастились, помянули погибших, чьи имена будут занесены в синодик новомучеников за русскую веру, за стояние против идолища поганого. Водка ожгла, что-то нервное проявилось в моих товарищах; все пережитое нахлынуло вдруг, им почудилась странной эта деревенская обитель, отодвинутая от схватки в оцепенелый угол, ждущий чуда.

Рассказываю друзьям, о чем толкует народ. «Где твой народ? С места не сдвинулся. Да и есть ли он?» – в голосе Проханова обида. Он зол, черен, скулья играют, обугленное лицо вроде бы потрескалось. Лишь на миг, при встрече что-то прояснилось в нем, и вновь взгляд угрюм, непрогляден. Проханов пьет, и водка не забирает его. Уходит к телевизору, и, сжавшись в груд, уж в который раз смотрит на своих сподвижников, как выводят их из «Белого дома» в автобус и отвозят в тюрьму.

…Сейчас замкнувшийся в себе Проханов видел на экране друзей, увозимых в неведомое, генерала Макашова, не изменившего присяге, настоящего русского витязя, сгорающих в огне сподвижников, патриотов и близких знакомцев, покидающих поверженную цитадель по московским катакомбам.

Похохатывал на кухне Бондаренко, блестя очками. Его распирало от счастия, что их не догнали, не обратали вязками, не оковали браслетами. Постоянно вздыхал Нефедов, болезненно морщился: «Где-то в Москве жена. Что с ней? Она же ничего не знает про меня». Сейчас он видел лишь семью, и все пережитое отступало, тускнело. Сообщили по телевизору: «Арестован Проханов».

«Го-го-го, – смеялся Бондаренко. – Слышь, Проханчик, они тебя сцапали, а ты тут водку жрешь».

«Тут моя тень…»

«Может, и тень, но она ест и пьет, – смеялся Бондаренко. – Нет, я им не дамся. Я не свинья, чтоб самому на убой…»

«Каждый русский хоть однажды бывает в бегах, – сказал Проханов и просветлел. Он не мог глядеть без улыбки на своего безунывного друга. – Кто в душе, кто в мыслях, кто наяву. В бегах созданы все мифы и лучшие идеи, выковалась душа народа».

«Вот и побежим в лес, выроем землянку, станем жить. Слышь, Личутка, давай за грибами, а?».

Бондаренке не сиделось.

«Какие сейчас грибы? Октябрь на дворе, – пытался я остановить. – С дороги, устали. И что за грибы? Одни шляпы?».

«Вот шляп и нажарим с картошкой. Да под водочку. Куда лучше, а? Прохан, ты-то как?».

Бондаренко расталкивал друга, тормошил его, не давал устояться и закаменеть в груди той каше из сомнений и тревог, что не отпускали Проханова. Сейчас нужно было пить, петь, буянить и шляться по лесу. Хотя Володе, с его-то больным сердцем, и было всех труднее пересиливать тягости; но он не давал себе послабки, чтобы не стать обузой.

Беглецы.

И потащились мы в боры, на рассыпчатые, хрустящие под ногами белесо-розовые мхи, где давно ли толпились многие стада маслят и козлят, белых и сыроежек, а сейчас лишь тонкой прохладой сквозило из-под обвисших колючих подолов, и никто оттуда не скакал в коробейку. Только мухоморные зазывистые свечи, слегка пожухлые от утренников, светились на каждой лесной кулижке.

Но ведь на охотника и зверь. Бондаренко прямо из-под земли выцарапал грибов на жаровню: и верно, что наскребли корзину огромных маслят-перестарков, уже обвисших, сомлевших, полных воды. Так, одно название, что гриб. Воистину, лешачья еда. Да и что тужить? Гриб да огурец в брюхе не жилец. Лишь бы охотку сбить.

Любопытно было смотреть на этих лесовиков, прибежавших из зачумленной столицы. Задыхающийся от астмы поэт, с разбитым сердцем критик и прошедший Афганистан и Чернобыль прозаик, натянув обтерханные фуфайки и резиновые сапожонки, сразу опростались, потеряли городскую выправку, превратились в деревенщину, в простых русских мужиков. Так что же заставило их быть в самой гуще противостояния? – да лишь любовь к Отечеству. Они не добивались ни почестей, ни славы, ни наград, но лишь из поклонения национальному древу хотели помочь русским избежать нового тугого ярма, которое по своей гнусности могло стать куда хлеще первого…

Вернулись в избу. По лицу Проханова мазнуло розовым, что-то поотмякло внутри, он стал слышать нас, часто улыбаться. Бондаренко поставил на костер ведерный чугун, почистив, загрузил грибы, настрогал картошки. Получилось этого непритязательного солдатского кулеша на целую роту. Воистину непритязательная, самая походная лешева еда, о которой в городах не слыхать.

«Не съедим ведь», – засомневался я, собирая на стол.

«Съедим!» – самоуверенно возразил Бондаренко.

Я вытащил из запечка флягу с молодым ягодным вином. Зачерпывали из бидона кружками, каждый сам себе целовальник. Веселились, как в последний день на земле. Проханов сдался первым, в валенках полез на русскую печь, недолго гомозился там и уснул как убитый. Длинные ноги, не умостившись, торчали, будто деревянные.

Утром, проснувшись, увидали липкие лужи вина на полу, остывшие, серые, как резина, остатки грибов в чугуне. Эх, не одолели! Но уже не пилось – не елось. Сидели у телевизора, напряженно ждали вестей. Из Москвы плели несуразное, болванили Русь, заливали помоями. Сообщили, что поймали Анпилова. <…>

И я тут почувствовал, как мысли Проханова обрели былую ясность и стройность. Он отоспался, выглядел человеком. «В город надо…» <…>

«Ты что, Саша?» – пытался я возразить.

«В Москву надо. Там все брошены, унылы, подавлены. Газету будем делать, и немедленно. Хоть кровь из носу, нужна газета. Пусть все знают, что мы живем, не раздавлены, не пускаем нюни».

По мнению Личутина, отказ Проханова от дальнейшего сидения «свидетельствует о силе, бесшабашности и мужестве характера – он не струсил, а снова ушел в пекло».

«Мы прожили там в великой печали, скорбя три дня, потом я сказал: все, пора возвращаться». Не думал ли он про эмиграцию? Нет. «Я хотел отсидеться в землянке». Итак, они вернулись в Москву, где по-прежнему действует режим чрезвычайного положения, на улицах «зверствует ОМОН», а в больнице мучается тяжело раненный капитан Шурыгин. На конспиративной квартире (на Серпуховской, у своей дочери Анастасии и ее мужа) Проханов собирает редакцию и объявляет, что газета «День» запрещена, всем, кто с ней связан, грозят политические неприятности и, скорее всего, аресты. Соответственно – все свободны, он никого не неволит и не упрекнет: безопасность семей выше политических процедур. Но, в принципе, у них есть выбор: создать новую газету и «в условиях тотальной несвободы донести до людей правду о том, что случилось». На самом деле все колеблющиеся разбежались еще в конце сентября – начале октября, сейчас ни один человек не ушел.

Статью о русских великомучениках из Белого дома, опубликованную сразу после путча, не склонный к преувеличениям Личутин называет «подвигом». Они обошли всех знакомых репортеров, собрали снимки, поговорили с очевидцами. Там был разворот с фотографиями бойни, убийств, тел, пожаров, стреляющих снайперов – все это называлось «Народное восстание». Видно, что энтузиазм людей, которые это делали, был даже больше, чем после ГКЧП.

Каким образом они выпустили газету, если она была запрещена? «Мы пошли на хитрость». Они достали в Союзе писателей старую лицензию на газету «Мы и время», которая вышла один раз, а потом ее забросили. Печатать обновленное «Мы и время» поехали в Минск, где им помогли белорусские коммунисты. Крупными буквами на шапке было написано «ГАЗЕТА ПРОХАНОВА», члены редколлегии вручную привезли тираж через границу в Москву и распространили его. Особых трудностей с распространением не было: в тот момент все еще действовало положение о чрезвычайном положении, не выходила ни одна оппозиционная газета, и пресловутые «бабушки» стояли с ней в каждой подворотне, передавая ее из рук в руки, как ленинскую «Искру».

«Мы и время», разумеется, тут же запретили, но на самом деле власть не стала предъявлять Проханову никаких претензий. Его не то что не посадили, но даже не обыскали квартиру, впрочем, в ночь, когда Гайдар раздавал оружие, в редакцию «Дня» явились человек пятнадцать его сторонников, ополченцев, защищавших либеральные завоевания, и разгромили ее. «Они оккупировали кабинет, устроили засаду, ждали, что я туда приду и сотрудники придут. Туда звонили мои люди, а они отвечали: „Нет, Александра Андреевича пока еще нет“».

«Еще один курьез заключался в том, что туда пришел Молчанов, ведущий „До и после полуночи“ (тут Проханов начинает паясничать: „Ваше сиятельство, – говорил он какому-то эмигранту, – а не кажется ли вам, что бриллианты в сорок карат выглядят при утреннем освещении интенсивнее, чем изумруды на заре на фоне осеннего леса?“). И вот этот Молчанов, „аристократ, фрак изысканный“, в те дни нарядился в камуфляж, в американские бутсы, и в таком виде с камерой явился в мой кабинет, рылся в нем, чуть ли не повесил там в красный угол, к иконам, портрет Гитлера, сделал съемки, чтобы люди увидели все это разгромленное фашистское логово».

С этого момента без эпитета «красно-коричневый» не обходится ни единое упоминание его в СМИ победителей. Неудивительно, что свой написанный по горячим следам отчет об октябре 1993-го он так и называет: «Красно-коричневый». Главного героя там сначала звали Хлопьянов, но когда эпизод был интегрирован в «Семикнижие» (так Проханов называет свой поздний цикл романов, о чем дальше), он был переименован в Белосельцева.

Панорамный роман о девяносто третьем годе начинается со знаменитой двадцатистраничной (всего их 830) экспозиции: Белосельцев, «в целях исследования», бродит по Пушкинской площади и наблюдает босхианский парад монстров, официально сертифицированный как первый «галлюциноз» в творчестве Проханова. Сначала он видит то же, что и все: проституток, кришнаитов вокруг «Макдоналдса», но затем поднимает глаза к небу над площадью: «в этом живом оплодотворенном Космосе, как в таинственном нерестилище, разливались струи молоки, взбухали гроздья икры, копошились странные мальки и личинки». В пузырьках и волдырях жидкой крови над Белосельцевым проплывают Горбачев, Полторанин, Гайдар, Шахрай и прочие чудища. Ничего хорошего этот парад планет не предвещает.

Дальше отставной генерал, как всегда, отправляется в своего рода идеологическое турне, на этот раз по лидерам оппозиции. Он знакомится с Красным Генералом (Макашовым), Белым Генералом (Стерлиговым), Трибуном (Анпиловым), Баркашовым, Лимоновым («А, это ты, Фрэдичка!» – будущий лидер НБП описан не без иронии; Проханов вспоминает, как они с Медведевой приходили к нему в «День», и Медведева напоминала ему шахтную лошадь, такая же изможденная, ночная, не видевшая света), редактором Клокотовым (это сам Проханов, вынужденный постоянно судиться с властями, пытающимися закрыть оппозиционную газету как «фашистскую»; в частности, мы побываем на суде, где Клокотов противостоит адвокату Дрезднику). «В романе, – по точному замечанию Г. А. Зюганова, – представлена как бы вся таблица патриотических элементов, дана мозаика, пестрая и неоднозначная, всех оппозиционных движений».

Параллельно Белосельцев встраивается в конспирологическую интригу: его соблазняет играющий с властью генерал КГБ Каретный. Каретный называет это операцией «Инверсия», согласно его плану снующий, как челнок, между заговорщиками из органов и оппозицией Белосельцев невольно выполняет задания первых, разом провоцируя и предупреждая тех, кого воспринимает как своих.

Политическая обстановка накаляется, учащаются столкновения с ОМОНом, перед Белым домом громоздятся баррикады, бесноватый Гайдар в небе над Москвой распоясался окончательно. Атмосфера близящегося столкновения воздействует на психику главного героя самым удручающим образом: ему то и дело что-то мерещится. Так, в ресторане, он вдруг видит Сталина, который предлагает выпить за великий русский народ. Не вполне адекватным становится и его поведение. Каждая его речь – истерика, афатический поток междометий. В одном из ночных клубов он выдает себя за Альберта Макашова. В какой-то момент подробнейшая хроника противостояния вдруг прерывается под предлогом того, что Белосельцев вместе с подругой Катей укатывает «на север, на Белое море, в Карелию», и начинается длинная контрапунктная третья часть про деревенскую жизнь, баню, рыбалку, нерест, ремонт баркаса, пение «Как во наших во полях» и разговоры с хозяином, который недавно вернулся из Чечни, куда ездил выручать свою жену из чеченского рабства. Ни в коем случае не следует приниматься за главы 27–30, если вы не прикипели к Проханову всей душой, без всякого ущерба их можно пропустить, но если вы научились воспринимать этого автора не как клоуна, то и эти главы уже не покажутся самопародией, наоборот, видно, что это святая святых романа, которую обживаешь и обихаживаешь с самыми светлыми чувствами.

Белосельцев – свой человек среди осажденных, делом заслуживший право говорить правду, что позволяет автору вычертить не только трагическую, но и фарсовую линию романа. Белый дом кишит эксцентриками. Менее других склонен сдерживаться нервный Руцкой: он боится окон, поскольку уверен, что его облучают из американского посольства. Замерев на грани помешательства, Руцкой передает Белосельцеву чемоданчик со страшным компроматом (аллюзия на знаменитую угрозу вице-премьера обнародовать «одиннадцать чемоданов компромата» на Ельцина). Белосельцев прячет это сокровище в Белом доме, уже после штурма возвращается, чтобы вынести его, однако не может пройти мимо, наткнувшись на омоновцев, насилующих подругу погибшего защитника. Заступничество кончается тем, что его избивают и доставляют к окончательно превратившемуся в опереточного злодея Каретному, тот и не сомневался, что Руцкой доверит Белосельцеву свой заветный чемоданчик («Ты не представляешь себе, какая в этом чемоданчике концентрация власти! Ее можно черпать по чайной ложечке, растворять в океане, и все равно ее будет достаточно, чтобы управлять континентом!»), в котором, однако ж, оказываются только дырявые носки Руцкого. («Это было ужасно. Это было загадочно. Ему открылось истинное устройство мира, в центре которого находилось не Солнце, не Божество, не Вселенская Любовь, не милая Родина, а драные носки Руцкого».) Каретный не верит, что чемоданчик – настоящий, Белосельцева пытают и забивают насмерть.

Когда-нибудь мы прочтем, конечно, книгу, в которой будет подробно описана повседневная жизнь Белого дома осенью 1993-го и, несомненно, автор этого исследования не сможет пройти мимо такого яркого источника, как роман Проханова. Бесценный документ и захватывающий нон-фикшн, «Красно-коричневый» однако ж, никоим образом не относится к числу лучших произведений Александра Андреевича. В нем, как в непротопленной печи, ворочаются громадные непропеченные ошметки фактологического мяса, нанизанные на живую нитку. Не исключено, что, вдвое сократив, текст можно было бы довести до ума. Этот неуклюжий левиафан, попирающий собой элементарные законы композиции, дал основание критику М. Ремизовой (в статье «Уроки восстания») написать: «Рассматривать с точки зрения художественной ценности невозможно. Александр Проханов лишен дара художественного письма. Слог его убог, образы плоски, мотивировки нелепы, сюжетные ходы банальны до штампов». «Партийная литература, для партийных же целей предназначенная». «Чувство меры и такт утрачены уже в первых строках романа. Весь роман есть свидетельство глубокого нарушения этического чутья. Документ нравственной патологии». «Несмотря на отвращение, привожу цитату». «В психологии такой феномен носит название „компенсация“. Травмирующая ситуация, когда сознание не имеет сил примириться с реальностью, противоречащей представлениям личности о себе и своей значимости, вынуждает эту личность трансформировать реальность таким образом, чтобы вся ответственность ложилась на стечение неблагоприятных обстоятельств. Это типичное поведение невротика».

Ремизовскую статью следует отметить не только как эталон либеральной критики 90-х, но и как своего рода поступок. Она была едва ли не единственной. Роман не то что не прочли, на него даже не стали лепить ярлык «Осторожно, окрашено», потому что понятно, что никому и в голову не приходило присаживаться на эту скамейку. Наступали глухие времена залоговых аукционов, предприимчивого НТВ и «да-да-нет-да»; возникает ощущение, что эмоциональный пик пройден. На быстрый реванш никто больше не надеется.

Газета начинает гаснуть. В первых номерах еще чувствуется послештормовое напряжение, особенно на полосах «Россия, кровью умытая», где публикуются фотографии жертв и палачей, свидетельства тех, кто пережил бойню на ул. Королева. Любопытство вызывает информация об участии в октябрьских событиях подразделения израильской разведки «Бейтар», в которой, впрочем, больше сенсационности, чем убедительности. А затем в каждом номере плещутся водянистые, не меньше полосы с лишним каждое, интервью Проханова с белодомовскими вождями; везде Проханов выкрикивает страстные монологи о мучениках октября, а Руцкой, Хасбулатов, Баркашов, Анпилов, Варенников, Ачалов вяло бубнят про банду-ельцина-под-суд. Тем временем был избран новый парламент, с полномочиями существенно ниже, чем до октября 1993-го; принята новая – ельцинская – конституция. Политическая, да и культурная, энергия перетекает в медиа Гусинского. Занятно, что практически сразу после разгрома Дома советов, 10 октября 1993 года, впервые выходит в эфир телекомпания НТВ (частота, «в порядке эксперимента», была предоставлена Ельциным бесплатно). В 1993-м начинается вертикальный взлет газеты «Сегодня», многим представлявшейся исчерпывающим источником актуальных сведений. «Завтра» реагирует на НТВ крайне болезненно, аналитики газеты утверждают, что 4-й канал был отдан Гусинскому за оказанную им помощь в событиях 3–4 октября: тогда боевики «Моста» (во главе с экс-генералом КГБ Ф. Бобковым, прототипом, по-видимому, прохановского Каретного) штурмовали Белый дом.

Под Новый, 1994-й, год, ностальгируя, можно предположить, по трехдневному октябрьскому сидению («наблюдали странную картину личутинского жития»), он снова приезжает к Личутину. На этот раз уже без коллег, с женой, на новой машине. Там происходит курьезная, совершенно рождественская история про дружбу двух мужчин, которым пришлось жить в эпоху перемен.

Еще в начале 93-го года Личутин, «хлебнувший всю бедность, всю нищету обвалившегося писательского сообщества, исчезновение гонораров, печатания», попросил Проханова (по словам последнего, «попросил нас»), «чтобы мы, редакция, дали ему денег и он купил бы поросенка, вырастил его, а расплатился бы с нами свининой. И мы пошли на это, исходя, конечно, не из коммерческих, а из товарищеских соображений, помогли ему».

Сам Личутин подробно рассказывает об этом эпизоде в знаменитой колонке, начинавшейся с фразы «У русских странное отношение к свинье…»: «Помню, на дворе стоял девяносто третий год. Ельцин безумно растрясал Россию, отдан страну на разграбление своим слугам (чужого-то не жалко), а в это время народ выживал, как мог. Вот и я вдруг решил завести порося. Чем кормить? – не думал тогда. Поступил по пословице: „Бог не выдаст, свинья не съест“. Друг Проханов отслоил деньжонок, и вот мы с соседом Сергунькой в середине июня поехали из деревни на станцию и купили двух сосунцов».

Дальше вновь предоставим слово бенефактору: «Он купил поросенка и его растил. И поскольку Личутин не является деревенским человеком, он все-таки рос в северном городке Мезень, и вся его деревенская сноровка скорее академическая, историческая, живет как пишет скорее Балашов, а Личутин, он все-таки не воспроизводил в своем укладе и быте XVIII век, просто он любил деревню… там был огород… он этого поросенка, во-первых, держал на улице, а не в тепле, а свиньи любят все-таки тепло, а потом из-за экономии он кормил его грибами, которые отыскивал в лесу. И в результате этот поросенок не прибавлял в весе, он оставался таким же маленьким, тощим, и покрылся дикой, свирепой шерстью. Он настолько одичал и озверел от голода и холода, что у него возник такой страшный и хрипящий, воющий такой звук. Он не хрюкал, как все свинки – „хрю-хрю“, а выл страшно, таким заповедным криком, ночами. И было ощущение, что на этот вой со всего леса сбегались волки и тоже отвечали ему с околицы, и вся деревня немела, слушая эти странные жуткие крики. Да, душа неизъяснимая и крики непередаваемые этого зверя, мы забавлялись этим обстоятельством. И когда настала пора его все-таки заколоть, он дал нам кости, какие-то копыта от поросенка».

Итак, если верить свидетельству Проханова, получается, что редакция «Завтра» выдала Личутину кредит на приобретение скотины, а тот, не обладая должными фермерскими навыками, расплатился продуктом, ценность которого не соответствовала обещанной, в чем и убедился коллектив.

Версия Личутина коренным образом отличается от прохановской. По его словам, тот дал ему денег на приобретение подсвинка. Кормили его, да, грибами, но «варили два ведерных чугуна в день. Кушанье беззатейное, но столько микроэлементов, витаминов в нем…» Уговор был таков: «четвертина свиньи ему». Действительно, негусто – 25 % от тощего зверька. Личутин, однако ж, описывает размеры своего питомца совсем в других терминах: «А большая свинка выросла – 85 кг». Так он не был худым? «Худой?! Сначала был худой, потому что Проханов не давал денег на комбикорм, а потом – ого-го! Одного сала был целый ушат». Минуточку, так а четвертину он должен был отдать ему, Проханову, или редакции? «Ему, конечно, какой еще редакции. Редакция отношения не имела. Имели отношение трое – я, Проханов и моя жена, которая кормила поросенка».

«Боровок» стал главным украшением новогоднего стола, «мы его благополучно съели», но, как и было уговорено, дорогому гостю была зарезервирована ляжка поросенка – килограммов 10–15, по уверению Личутина.

Дальше произошло следующее. Проханов положил ляжку в багажник, но не проверил герметичность канистры с бензином, стоявшей бок о бок с мясным деликатесом. В дороге канистра упала, и ляжка облилась бензином, «Люся (жена Проханова) очень переживала», особенно настаивает Личутин.

На мою просьбу прокомментировать личутинскую версию инцидента, «ногу-то загубили!», Проханов отделывается общими словами: