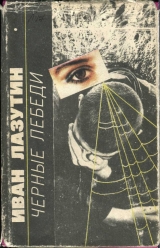

Текст книги "Черные лебеди"

Автор книги: Иван Лазутин

Жанр:

Прочая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 36 страниц)

Иван Лазутин

Черные лебеди

ОТ АВТОРА

О, если б знал, что так бывает,

Когда пускался на дебют,

Что строчки с кровью – убивают.

Нахлынут горлом и убьют.

Эти строки Бориса Пастернака я впервые услышал из уст одного из товарищей по студии молодых поэтов при Московском университете, которой руководил в послевоенные годы Владимир Луговской. Они как-то сразу обожгли меня своей не только поэтической образностью, но и мощью удара, который порой обрушивается на поэта. Пожалуй, они, эти строки, и заставили меня поглубже нырнуть в омут пастернаковской поэзии, где «дышат почва и судьба».

А спустя несколько лет я еще ощутимее почувствовал эти шаровые молнии, рушащие поэтические судьбы.

Мне тогда довелось преподавать философию в вечернем Университете марксизма-ленинизма. До сих пор в глазах моих стоит лицо молодой слушательницы, которой на экзамене попался билет с вопросом: «Постановление ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград». Слушательница вдохновенно поносила поэзию Анны Ахматовой. А цитируя наизусть ядовитый абзац из доклада А. Жданова, на грани вдохновенного презрения и проклятья произнесла оскорбительные слова члена политбюро в адрес А. Ахматовой: «…Барыня, мечущаяся между будуаром и молельной». Я тогда подумал, глядя на лицо экзаменующейся: «Наверное, такое вот победное чувство торжества и радости испытывал во время войны снайпер, увидевший через оптический прицел своего оружия, что пуля, только что вылетевшая из ствола его винтовки, смертельно сразила врага». И ведь обиднее всего было то, что слова эти и чувства в адрес Анны Ахматовой изливались уже не идеологическими опричниками из убойной команды сталинского окружения, а доверчивой студенткой.

Во второй половине 50-х годов, годов памятной «оттепели», когда я завершал работу над «Сержантом милиции», мне дважды пришлось быть свидетелем публичного триумфа Владимира Дудинцева.

Первый раз, когда его венчали лавровым венком правдоборца в дубовом зале в Центральном доме литераторов. Порядок на улице Воровского в тот день охраняла конная милиция. Второй раз – на обсуждении повести «Не хлебом единым» в актовом зале Московского университета, где пословица «Яблоку негде упасть» слабовато выражала заполненность этого просторного актового зала. Выступали профессора, доценты, аспиранты, литературные критики, студенты. Обсуждение длилось более двух часов. Лишь немногим из желающих выступить удалось подняться на трибуну. Никогда не забуду, как один студент, когда «подводили черту» обсуждению, из глубины зала с мольбой, охрипшим голосом кричал: «Товарищи! Дайте мне всего десять секунд! Я скажу всего десять слов». Студенту дали просимые десять секунд. На трибуну студент не стал продираться. Дождавшись тишины, он набрал в легкие воздуха и выпалил на одном дыхании: «Повесть Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» – это булыжник Ивана Шадра, брошенный в окно Центрального Комитета партии! Желаю вам здоровья, Владимир Дмитриевич!» По актовому залу пронесся гул одобрения. Но на аплодисменты публика, зачумленная годами сталинской тирании, не решилась.

Ну а потом? Потом те, кому сегодня за сорок, думаю, должны помнить, как из бойницы самой высокой крепости нашей власти, даже, может быть, из того самого кабинета, в окно которого, по выражению смельчака-студента, попал «булыжник Ивана Шадра», вылетел грозный по своей убойной силе документ. Позже мы узнали, что этой бойницей был кабинет секретаря ЦК партии по пропаганде.

Публичная казнь повести Владимира Дудинцева, как и творчества Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, состоялась на самом высоком «лобном месте» – в газете «Правда».

Мой роман «Черные лебеди», вышедший в семи номерах сибирского журнала «Байкал» (1964–1965), не был удостоен «чести» столь «высокой» гражданской казни. Его убивали в кабинетах партийной власти, где восседали чиновники, курирующие книгоиздательство, тихо, почти камерно.

Хрущевская «оттепель» длилась в стране до октября 1964 года. Ярые сталинисты еще не рисковали на лобовых стеклах автомобилей наклеивать портреты Сталина. Главная военная прокуратура, хотя и менее активно, но продолжала святую работу по реабилитации незаконно расстрелянных и брошенных в сталинские тюрьмы и лагеря ни в чем не повинных людей. Оказалась возможной и журнальная публикация моего романа. Не последним моментом публикации «Черных лебедей» в «Байкале» было то обстоятельство, что главный редактор журнала, талантливый бурятский писатель и мужественный человек А. Бальбуров, сам в 1937 году прошел через конвейер допросов в ежовско-сталинских застенках, из которых каким-то чудом его вырвала война. Этим же клеймом тридцать седьмого года была помечена анкета и цензора журнала. Картежник в таких случаях скажет: «К тузу пришла десятка».

Роман в журнале вышел. Правда, последним главам, опубликованным уже после отстранения Н.С. Хрущева от власти, не повезло: из их крыльев было повыдергано много перьев.

Роман «Черные лебеди» – продолжение романа «Суд идет», вышедшего в 1962 году в издательстве «Советская Россия». «Суд идет» положительно оценили в центральной прессе, по его мотивам более чем в тридцати драматических театрах страны несколько сезонов шла пьеса с одноименным названием. В адрес издательства первые шесть-семь лет после выхода романа потоком шли читательские письма. Письма идут и сейчас. В моем архиве их хранится более трех тысяч. В основном в этих письмах – кручинная исповедь наших современников, увидевших в нелегкой судьбе главных героев романа свою личную судьбу.

Читатель ждал продолжения романа. Ожидание было подогрето еще и тем, что роман «Суд идет» заканчивался словами: «Конец первой книги».

Естественно, «Черные лебеди» я предложил в 1965 году издательству «Советская Россия». Но уже нельзя было не заметить, что стрелка политического барометра все упорнее, заметно наращивая скорость, своим острием поворачивается все правее и правее к режиму тех десятилетий, когда пионеры хором скандировали: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Роман в издательстве «Советская Россия» был одобрен, включен в план, набран, подписан к печати, пошел в цензуру… Почти год лежал он вначале в местной издательской цензуре, потом перекочевал в главную цензуру страны – Главлит.

Ожидание было мучительным. Бессонница подрывала здоровье. К письменному столу почти не подходил. Последней надеждой оставалось обращение с письмом в ЦК КПСС. Письмо было четко, до запятой, отработано.

Итак, последняя надежда – письмо в ЦК…

Хотя некоторые и ругают сейчас партию и винят ее (вернее, ее командный аппарат) и за развал экономики, и за падение нравственности, а все-таки в душе рядового коммуниста, не развращенного номенклатурными льготами, она, партия и ее ЦК, были последним бастионом справедливости.

А тут как на грех встретил земляка. Мой ровесник и тоже фронтовик. Теперь он профессор, доктор наук. Я восьми и расскажи ему о том, что душа моя висит над Китайским проездом, над зданием, в одном из кабинетов которого лежит мой роман. Мой земляк всплеснул руками: «Да что же ты, голова садовая, раньше мне не сказал?! Ведь в ЦК работает наш земляк! Золотой души человек! Позвони ему. Он тебя хорошо знает – читал «Сержанта милиции», хвалил», – и дал мне служебный телефон нашего земляка.

Я позвонил. Представился. Наш земляк почти сразу перешел на «ты» – по-фронтовому: «Ну что у тебя, Георгиевич? Чем порадуешь нашего читателя? Тебя уже успели полюбить за «Сержанта милиции» и «Суд идет». В моей семье эти книги ходили из рук в руки. Читали лихо».

Я коротко рассказал, из-за чего не подписывают роман в печать. 1937 год… Репрессии двух крупных военачальников и замнаркома… XX съезд КПСС, развенчание культа Сталина… Реабилитация…

Пауза на другом конце телефонной связи была продолжительной. Голос земляка теперь звучал совсем не так, как в начале разговора. «Вам что, братьям-писателям, еще не надоело копаться в грязном белье?» Вопрос прозвучал с некоторой издевкой.

Мне ничего не оставалось, как снова, уже повторяясь, напомнить о решении XX съезда партии, о незаконных репрессиях, об идущей реабилитации незаконно репрессированных. Но завершить свой взволнованный монолог мне не удалось. Мой земляк перебил грубо, резко: «Займитесь делом, товарищ Лазутин. Что-то слишком многие из вас, братьев-писателей, накинулись на тридцать седьмой год. Это мой вам совет». Из трубки понеслись короткие, резкие гудки.

Уже через два часа после моего телефонного разговора с земляком в издательстве «Советская Россия» произошел переполох. Туда из Комитета по печати РСФСР прибыл взмыленный гонец за версткой романа. И никаких объяснений – зачем она так срочно потребовалась руководству комитета? – даже директору издательства. А в конце рабочего дня верстка романа уже лежала на столе председателя комитета.

Контрольное прочтение верстки было поручено работнику главной редакции художественной литературы, полковнику КГБ в отставке. Это было в 1967 году. Думаю, что в 1937 году он был уже офицером в органах НКВД. В моем архиве и сейчас хранится его чем-то напоминающая обвинительное заключение рецензия. Появись она в тридцать седьмом – тридцать восьмом или даже в конце сороковых – начале пятидесятых годов – не сносить бы мне головы.

Обсуждение «идеологически вредного» романа было поставлено отдельным вопросом на коллегии Комитета по печати РСФСР. Обсуждение длилось, как мне позже сообщили сотрудники комитета среднего звена, более двух часов. А через день весь яд пространной рецензии и стенографического протокола коллегии уместился на одной странице приказа председателя комитета. Приказ был незамедлительно разослан по всем издательствам Российской Федерации. Вот тут-то я почувствовал себя волком, обложенным со всех сторон красными флажками. По я устоял. Спасительным резервом душевных сил была надежда, что если роман читателями принят, значит, придет время, когда он будет напечатан книгой. И эту надежду питал поток читательских писем, идущих в издательство «Советская Россия» со всех концов страны, в планах которого роман был объявлен в 1966 году.

В 1978 году роман все же вышел книгой в издательстве «Современник» под названием «Крылья и цепи». Но вышел в усеченном виде. И только сейчас я передаю моим читателям полный вариант романа и под первоначальным названием – «Черные лебеди».

Часть первая

Не в силе Бог, а в правде.

А. Невский

I

До самых островерхих маковок столетних лип Сокольники были затоплены весной и солнцем. Из набухшей снеговыми водами земли проклевывалась молоденькая изумрудная травка.

Дмитрий Шадрин и Иван Багров свернули к Оленьему пруду, на противоположном крутом берегу которого взметнул свои островерхие готические крыши деревянный особняк, построенный после войны пленными немцами.

– А немцы все-таки умеют делать красивые, добротные вещи, – сказал Шадрин.

– Ты это к чему?

– Смотри, какую сказку на берегу отгрохали.

– Многому нам еще нужно поучиться у немцев, – хмуро отозвался Багров.

Шадрин окинул взглядом энергичный профиль Багрова. Тот шел, высоко подняв голову. В руках держал гибкий прутик, которым подхлестывал себя по ноге.

– Слушай, Ваня, знаю я тебя уже семь лет, а до сих пор мне даже в голову не приходило, что ты дьявольски похож на чистокровного арийца.

– Ты это к чему? – Багров посмотрел на Шадрина так, словно ожидал от него подвоха.

– А к тому, что если случится третья мировая война и ты попадешь в плен к немцам, то тебе нечего бояться: сочтут за своего. Высокий, стройный, нос у тебя с горбинкой, волосы пепельные, как у херувима, даже глаза – и те голубые…

– Еще что скажешь? – сквозь зубы процедил Багров.

– Физиономист подчеркнул бы: лицо худощавое, энергичный подбородок, твердые, упрямые складки рта. Скажи: чем не представитель нордической расы?

– Мели, Емеля, твоя неделя, – буркнул Багров. Ему было не до шуток.

– Не понимаю только одного, – не унимался Шадрин, – каким образом на тамбовских картофельных тошнотиках вырастают такие благородные германские физиономии? Нет, Ваня, я бы на твоем месте давно укатил куда-нибудь на Вислу или Одер. Здесь, в широкоскулой, веснушчатой России, тебя не поймут.

Багров не слушал Шадрина. Он о чем-то сосредоточенно думал.

В Оленьем пруду ребятишки запускали кораблики. Гонимые слабым ветром, кораблики лениво покачивались и плыли по направлению к крошечному островку, на который с берега был перекинут поржавевший от времени и без деревянного настила Чертов мост.

Выгнув свой горбатый чугунный скелет, Чертов мост на островке упирался в подножия двух кряжистых старых дубов, могуче раскинувших свои спутанные, оголенные сучья. Как два молчаливых облысевших гиганта, дубы стерегли пятачок земли. А на берегу, при входе на мост, слева и справа склонились над водой две старые липы.

Кое-где на ветвях лип понурыми лоскутами висели одинокие прошлогодние листья. Липы склонились так, что со стороны могло показаться: в немощном порыве они тянутся к двум горделиво и непреклонно застывшим дубам. Всего каких-нибудь пятнадцать-двадцать метров разделяли их кроны, но никогда липам не дотянуться до дубов. И как чернозубый чугунный оскал этой фатальной невозможности, как роковая усмешка выглядела между ними ребристая хребтина Чертова моста.

– Тебе эти две липы ничто не напоминают? – спросил Шадрин.

– Напоминают.

– Что?

– Песню об одинокой рябине.

– Мне тоже.

– Раньше на этом островке была самоварная, – рассеянно сказал Багров. – Один местный старожил рассказывал. И вообще был живописнейший уголок Сокольников. По кромке островка кольцом тянулась стена декоративного кустарника, вон в той чугунной тумбе цвели розы. Сейчас, как видишь, здесь все запущено, мост почти разрушен, кустарник выкорчевали…

– А дубы? Разве плохи?

– Только они и остались.

Перебирая руками ржавые чугунные перила, Багров и Шадрин по выгнутой балке прошли на середину моста.

– Сядем? – предложил Шадрин.

Багров молча сел на перила, закурил.

– Целый вечер в тебе корежится что-то, из тебя что-то так и выпирает, – сказал Шадрин, – а ты все ходишь вокруг да около. Жалобно мычишь, а не телишься.

Багров продолжал курить и, склонив голову, внимательно наблюдал, как на тихой зеленоватой воде под мостом расходились плавные круги от камешка, который он только что бросил вниз.

Шадрину показалось, что Багров занят своими мыслями и не слышал его.

– Что с тобой? – спросил он.

Багров поднял голову:

– Левита арестовали…

– Как арестовали?! За что?

– За то, что усомнился в гениальности Сталина, – спокойно и тихо ответил Багров.

– То есть как? Не понимаю…

– Все очень просто… В курилке ленинской библиотеки затеяли немодный для нашего времени разговор. А он сгоряча возьми да брось фразу о том, что многое из того, что сейчас приписывают Сталину, часто без цитат и сносок взято у Ленина.

– И только?

– Потом вгорячах, уже как-то по инерции, наговорил кучу рискованных вещей о коллективизации. Утверждал, что мы грубо нарушили ленинские принципы кооперирования в сельском хозяйстве.

– Но это же все… – Шадрин хотел что-то сказать, но раздумал. Сейчас он вспомнил, как в сорок восьмом году был арестован Геннадий Петров, студент их курса. Как-то в споре на семинаре он сказал то, чего не было в «Кратком курсе истории партии». Это было сказано днем, а ночью, часа в два, в комнату общежития постучали два человека в штатском. Предъявили постановление на обыск и арест, быстро перетряхнули вещи Петрова, забрали все его конспекты и письма и, напомнив, чтобы он захватил пару белья, увели. Никто из товарищей по комнате в эту ночь не уснул. Петрова все любили: честнейший парень из Донбасса, душа нараспашку. Все было при нем: фронтовик, грудь в орденах, член партии, умница… А забрали как врага народа. Пропал человек, как в прорубь провалился. Были в те годы ночные аресты и на других факультетах Московского университета. И вот теперь аспирант Левит…

– Теперь ты молчишь. Боишься быть откровенным? – Багров поднял на Шадрина ясные голубые глаза. – Я вижу тебя насквозь, Дмитрий. Ты думаешь, я забыл твое выступление на семинаре по истории партии, когда разбирали работу Ленина «Государство и революция»? Я слушал тебя внимательно. Ты старался построить доклад так, чтобы всем было ясно, что учение об отмирании государства принадлежит Марксу и Ленину. Ты лавировал, ты хитрил и все свел к тому, с чего начал: Ленин. Ведь так? Помнишь, руководитель семинара сделал тебе замечание, что ты умалил роль Сталина в учении об отмирании государства?

Шадрин мрачно молчал, глядя на свое отражение в воде. А Багров, теперь сам стараясь вывести своего друга на дорогу исповедального разговора, уже горячился:

– А помнишь, как зарезали твою статью о Радищеве за то, что ты отказался упомянуть в ней имя Сталина?

– Помню.

– Так почему же ты отказался? Ведь под ударом была статья?

Опершись о перила моста, Шадрин продолжал смотреть на свое колышущееся в воде отражение.

– Молчишь? Боишься меня? Зря! Я же вижу, что ты дышишь тем же воздухом, что и я. Да что там я?.. – Багров бросил в воду горящую папиросу. Она зашипела, и от нее разошлись по воде мягкие, плавные круги. – Как мы измельчали! Честный человек боится высказать свою мысль, – Багров смолк и, отвернувшись от Шадрина, ждал, что тот ответит. Он начинал опасаться: не говорит ли лишнее?

– Слушай, Иван, – тихо начал Шадрин. – Все это очень сложно. То, о чем говорил Левит, мне не раз приходило в голову, но я считал это не достоинством своим, а бедой. Я бежал от этих мыслей.

– Бедой?

– Да, бедой, – твердо ответил Шадрин. – Бедой потому, что мы иногда бываем слишком придирчивы к личности, которую оценила история.

– История? – насмешливо спросил Багров.

– Да, история! Во многих из нас не хватает сердцевины. Мы утратили очень важную, а может быть, самую главную частицу того внутреннего ядра, которая является сущностью человека-гражданина.

Губы Багрова изогнулись скорбной подковой, отпечатав на лице горькую усмешку:

– Человека-гражданина… Как это парадно-патетически звучит. Но пока только звучит. А вот я сегодня встретил на Арбате Володьку Смирнова. Он сейчас работает в МГБ, в каком-то сверхсекретном отделе. Уже майор. Рассказал мне грустную и смешную историю.

– Что за история?

– Ты часто ходил на демонстрации, когда мы учились в МГУ? – спросил Багров.

– Каждый год два раза: в ноябрьский праздник и Первого мая.

– Значит, десять раз?

– К чему тут арифметика? – раздраженно бросил Шадрин.

– А к тому, что ты, как и я, десять раз прошел в праздничной колонне мимо мавзолея и ни разу не видел Сталина. Тебе о чем-нибудь это говорит?

Шадрин некоторое время молчал, потом резко повернулся к Багрову:

– А ведь и вправду – не видел ни разу.

– А знаешь почему? – вместо горькой усмешки на лице Багрова отпечаталась строгая сосредоточенность.

– Почему?

– Потому что, когда голова университетской колонны демонстрантов показывалась из-за Исторического музея, то кто-то – а этим «кто-то» мог быть Берия, он часто на трибуне мавзолея стоит рядом со Сталиным – говорил, что на Красную площадь вступает «болото».

– Болото?.. Что значит «болото»?

– А это значит – студенты Московского университета. С чьей-то легкой руки эта кличка нашей альма-матер существует давно, сохранилась и теперь. А ты мне вещаешь о какой-то «сущности человека-гражданина».

Багров, не дожидаясь ответа Шадрина, перебирая руками чугунные перила моста, стал осторожно спускаться на островок. Шадрин смотрел ему в спину и думал: «А он яснее, прямее меня. В хаосе противоречий его не кружит, как меня. У него все стоит на своих местах. У него твердая позиция. А я… я еще болтаюсь в своих взглядах, как щепка в проруби».

Шадрин тоже спустился на островок. Багров склонился над колючим перекрученным кустом терновника и старался сломить ветку. Острые шипы поранили его руку, из пальца сочилась кровь. Но, стиснув зубы, он упрямо, с каким-то неистовством продолжал откручивать от куста надломленную ветку. Не оставляя своего занятия, сказал:

– Ты говоришь – история? Настоящую историю творит народ. То, что ты называешь сегодняшней историей, – это коробка подслащенных пилюль для легковерного поколения.

– Почему легковерного? – Шадрин поднял на Багрова настороженный взгляд.

– Потому что мы придумали себе новую религию. Руша учение о Христе, мы создали нового бога. Из христиан мы стали язычниками. Вот так-то… Но беда в том, что не все верят в него, в этого нового бога. Не все, пойми ты меня, Дмитрий. И я уверен: настанет время, когда нации будет очень тяжело.

– Почему?

– Потому что выдуманных богов сбросят с пьедесталов, как только к жизни придет новое поколение, у которого с детства выработался иммунитет против всякой слепой веры. Но те, кто молился, кто свято верил в человека-бога, потеряв его, временно потеряют вообще всякую веру и духовную опору. Ты изучал историю России, историю других государств, а поэтому знаешь, что я имею в виду.

– И все-таки ты говоришь туманно.

Чутко трогая пальцами шипы на оторванной наконец ветке, Багров неторопливо, словно взвешивая каждое слово, продолжал:

– Возьми хотя бы меня, деревенского парня с Тамбовщины, колхозника, пятого в семье у отца… С тех пор, как я помню себя, лет с шести, несколько раз в день я слышал имя Сталина, везде видел его портреты. И так изо дня в день, из года в год. Фанатиком ушел на фронт. С его именем ходил в атаки. Другие с его именем гибли на пытках, умирали в госпиталях… – Багров стал глядеть куда-то поверх деревьев, табунившихся стайкой на берегу пруда. Он словно что-то читал там, вдали. – А вот сейчас я уже не верю в этого бога. Хотел бы верить, да не могу. На многое открылись глаза… – Багров умолк и спустился к обрезу островка, задумался, глядя на струистые космы зеленых водорослей.

– Я слушаю тебя, – тихо проговорил Шадрин.

Оглядевшись, словно боясь, что кто-то может подслушать, Багров продолжал:

– В университете с кафедр и на семинарах убеждали, что Сталин – гений, что каждая его мысль – сокровище в науке. Сначала я в это верил. А потом перестал. Перестал потому, что понял, какая бездонная глубина, какая необозримая широта кроется в слове «гений».

Багров достал носовой платок, обернул им ветку терновника, сунул в нагрудный карман:

– Нас с тобой убеждают, что Сталин оракульски прозорлив. А я пришел к выводу, что неподготовленность России к войне в сорок первом году – во многом вина Сталина. Гитлер обманул его, прикрывшись пактом о ненападении. «Предвидение» Сталина стоило нам Украины, Белоруссии, Прибалтики, центральной части России, Крыма, Кавказа… – все запальчивее и резче говорил Багров. – Нас убеждают, что Сталин величайший военный стратег. А меня это раздражает. Я вижу в затянувшейся войне позор, а не «великую стратегию Верховного Главнокомандующего». Вспомни гражданскую войну! Нищая, полуразрушенная, сермяжная Россия. Голодные, вшивые, полураздетые красные солдаты. Одна винтовка на троих, гиф, бесхлебье, внутри страны пожар контрреволюции, мятежи эсеров, банды Махно, Петлюры, Мамонтова, антоновщина, в Сибири – Колчак, с запада прет до зубов вооруженный вал интервентов. И в этом побоище, когда на карту была поставлена судьба революции, мы за полтора-два года разбили внутренних и внешних врагов. Это Ленин! Вот, гений! – желчно скривив губы, Багров посмотрел вокруг и сказал: – Представь себе: вот этот островок – Германия, а весь этот пруд… Весь этот пруд в десять раз больше, чем островок, и это – наша страна. Какое преимущество в территории! А территория, как ты знаешь, в военной стратегии – великое дело…

Багров замолчал и вопросительно посмотрел в глаза Шадрину. Он ждал, когда тот наконец заговорит.

Шадрин по-прежнему молчал. В нем боролись две силы: одна напористо теснила разум: «Да! Ты согласен, Шадрин. Что же ты пытаешь друга? Ведь он перед тобой наизнанку вывернул душу. А ты?.. Ты боишься сказать, что согласен. Ну, заговори же, Шадрин!» Другая сила по-змеиному скручивалась и шипела: «Подожди, Шадрин, ты еще блуждаешь… Ты еще не вышел из этой непролазной чащобы на дорогу… Ты блуждаешь, Шадрин…»

А Багров уже негодовал:

– Быть неподготовленным к войне в годы, когда началась вторая мировая бойня, – связать по рукам и ногам целую нацию. И какую нацию?! Которую еще великий Наполеон назвал непобедимой. Сейчас мы кичимся, что разгромили фашизм, что разбили гитлеровскую Германию… – захохотал язвительно. – Шумим на весь мир, какие мы храбрые советские люди, – и вдруг лицо посуровело. – Да разве лев, царь зверей, будет шуметь на всю уссурийскую тайгу, что он победил шакала? Почему мы не учитываем, что Гитлеру приходилось десятки наземных, воздушных и морских дивизий оттягивать на западный фронт, что его там в течение пяти лет держали в напряжении англичане и американцы? Разве можно считать, что победа трех самых великих держав мира над фашистской Германией – венец военной доблести? Скажу тебе, Дмитрий, как солдат солдату, который прошел от Волги до Одера: мне теперь стыдно вспоминать семинары, на которых мы изучали войну. Наперебой, взахлеб превозносили военный гений Сталина. Долдонили, как попугаи, о пресловутых десяти сталинских ударах. До чего докатились! Позорно и стыдно! Но сейчас я уверен – грядущее поколение поймет эту позорную неправду и дойдет до настоящей правды. Пойми, я преклоняюсь перед людьми, которые сложили свои головы в боях, голодали в тылу, падали от усталости у станков, впрягались в плуг, умирали от истощения в осажденном Ленинграде… Вот это история действительно запишет резцом на граните! – неожиданно остановился, зло посмотрел на Шадрина, добавил: – Но когда мне говорят, что одной из главных причин победы в войне был стратегический гений Сталина, все во мне протестует, хотя я и ничего не могу сказать. Ты спросишь: почему? Да потому, что страшит участь Геннадия Петрова и Левита. А впрочем… – вдохнул и сказал почти спокойно, с нотками безнадежности в голосе: – Впрочем, знаешь, Дмитрий, может быть, когда-нибудь и осмелюсь. А пока, кроме тебя, никому не высказывал этих мыслей. И еще знай: Багров предан Родине и всегда останется солдатом партии.

Окончив говорить, Багров устало опустился на выступ чугунной тумбы.

Шадрин неторопливо прошелся по островку, возвратился к тумбе:

– Ты закончил?

– Да. Я не понимаю только одного, почему ты не откровенен со мной? Неужели не доверяешь?

– Я доверяю тебе, Ваня.

– Так что же молчишь, как каменное изваяние?

– Не торопи. Дай разобраться в себе. Временами во мне десять таких нигилистов и бунтарей, как ты. А бывают минуты, когда все мысли, все, что почерпнул в жизни, – принципы, знания, опыт, ошибки свои и чужие… – все это теряет органическое сцепление, и я как в потемках блуждаю и не вижу дороги. Не вижу, где день, где ночь, где правда, где ложь… Тебе легче: ты отчетливо видишь маяки правды, а в моих глазах они еще только мерцают в тумане. То покажутся, то скроются…

– Ты загипнотизирован, – сказал Багров. – Как все. Но ты скоро проснешься.

– Может быть. Я этого хочу. Но тебе, Ваня, советую: постигни одну человеческую мудрость – плетью обуха не перешибешь. На ветряные мельницы бросаются только донкихоты.

– Так что же тогда делать?

– Ждать!.. Нужно научиться терпеливо ждать.

– Чего ждать? – раздраженно спросил Багров.

– Ждать, когда ошибки Сталина встанут на дыбы, когда они будут как сор в глазах партии и народа.

– И тогда?

– Тогда партия исправит эти ошибки.

Багров глухо расхохотался:

– Какой ты наивный, Дмитрий! «Партия исправит ошибки Сталина!» Как будто ты не знаешь, что первый, кто открыто усомнится в его безгрешности, не сносит головы. Ты понимаешь, что ты говоришь? Ошибки Сталина… В наши дни это звучит как некогда, в века инквизиции, прозвучало бы примерно такое выражение: «Пакости и преступления Бога». За богохульство раньше сжигали на кострах под улюлюканье и одобрение толпы. Сейчас за него наказывают тоньше – человек просто исчезает. Неизвестно куда… Университет на многое открыл мне глаза. Он правильно объяснил прошлое, помог критически оценить настоящее и открыл дверь в будущее. Я знаю, я уверен, что мы идем к коммунизму, что мы строим коммунизм, и мы его построим! И если нужно – мы за этот коммунизм еще раз проползем на животе от Волги до Одера. Только обидно, Дмитрий… Перед человеком поставили икону, на которой намалеван тоже человек – с усами и покатым низким лбом, и сказали: «Это Бог. Молитесь!» И мы молимся. Исступленно молимся.

Разговор оборвался. Молчали, курили. Наконец Шадрин встал, накинул на плечи пиджак:

– Пойдем, пора.

Хмуро глядя под ноги, Багров тихо сказал:

– Давай, Дмитрий, условимся: об этом разговоре – никому.

– Ни на пиру, ни на кладбище, – глухо отозвался Шадрин. – Ни другу, ни брату.

Перейдя мост, Шадрин оглянулся, посмотрел на подернутый ржавчиной чугунный скелет моста. «Почему почти в каждом городе есть свой горбатый Чертов мост? – подумал Дмитрий. – И почему именно Чертов? Может быть, это своего рода символ? Тогда что стоит за этим символом? Чертов мост в Альпах, через который провел русскую армию Суворов… Чертов мост… Пожалуй, это символ трудного пути, рискованного перехода. Такого движения вперед, при котором малейший неверный шаг может стать роковым – тебя сожрет пропасть под ногами. Смотри, не оступись. Ты сейчас на Чертовом мосту. И Багрова держи. Он твой друг. Не забывай оплошности Геннадия Петрова и Левита…»

– Ты о чем думаешь? – спросил Багров.

Шадрин грустно улыбнулся:

– Мне кажется, что мы сейчас переходим Чертов мост. Вспомни Альпы, Суворова… Оступиться в этом переходе – значит загреметь в тартарары. Ты меня понимаешь?

– Да.

– Ты рядом со мной в этом переходе?

– Да! – Багров молча протянул руку Шадрину.