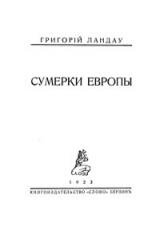

Текст книги "Сумерки Европы"

Автор книги: Григорий Ландау

Жанр:

Философия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)

Не менѣе безплодна (а при попыткѣ дѣйствительнаго осуществленія и губительна) задача идеальнаго, разрѣшающаго всѣ противорѣчія, построенія жизни, окончательно – благополучнаго разрѣшенія коллизій. Ибо такъ какъ таковое противорѣчитъ жизни, то стремленіе его установить и ведетъ (если предпринимается) къ ея разрушенію. Въ сущности конкретнымъ примѣненіемъ этихъ замѣчаній къ частному случаю нашей современности и была выше приведенная критика максималистическихъ идей военнаго времени. Разсмотрѣнная тамъ разрушительная идейность есть лишь частное примѣненіе презумпціи и задачи благостной гармоніи къ неизбывной трагичности органическихъ противорѣчій.

Изъ предыдущаго же вытекаетъ, что какъ противорѣчіе есть основополагающая форма органической жизни, такъ неудовлетворяемостъ есть основной ея законъ. Задача развитія всѣхъ ея особенностей, изживанія всѣхъ возможностей и т. п. – есть по существу своему задача доведенія противорѣчій до максимума и слѣдовательно убыстренія внутренняго распада. Но если неудовлетворяемость является нормой органической жизни, то и должна въ томъ или иномъ разрѣзѣ соотвѣтствовать ей неудовлетворенность какъ субъективный коррелатъ.

Посколько неудовлетворенность побуждаетъ къ тому, чтобы снять свое основаніе, и посколько снятіе этого основанія, т. е. удовлетвореніе, т. е. осуществленіе внутренней напряженности, усиливая противорѣчіе, ведетъ къ саморазрушенію, постолько сохраненіе органической жизни предполагаетъ примиреніе съ неудовлетворенностью. Достигается эта задача по разнымъ путямъ. Въ частности примѣнительно къ органичности общественно-культурной жизни – здѣсь примѣнима система воздѣйствій, направленныхъ на удержаніе людей отъ полноты удовлетворенія, вѣрнѣе даже отъ стремленія къ полнотѣ удовлетворенія – entbehren sollst du, sollst entbehren —, системы примиренія, смиренія, резиньяціи, обычно строющейся на религіозно-этической почвѣ. Но и помимо подхода чисто религіознаго и чисто этическаго въ эту сторону дѣйствуетъ и строй міросозерцанія свѣтско – соціальнаго, посколько оно обосновывается идеей или чувствомъ соціальнаго цѣлаго, культурнаго единства. Интересъ самосохраненія цѣлаго направленъ противъ частичныхъ по отношенію къ нему интересовъ частей, лицъ и группъ, противъ отдѣльныхъ категорій и цѣнностей, – подобно тому, какъ въ личной жизни самосохраненіе индивида направлено противъ самодовлѣющаго разрастанія отдѣльныхъ его потребностей. Отсюда – такая система организованности или соотвѣтственно – система чувствъ и переживаній, которая поддерживаетъ цѣлое противъ части, обосновывая законность личной и частно-групповой неудовлетворенности во имя цѣлаго – культуры, государства, отечества, цеха, города, семьи. Все то, что служитъ къ сдерживанію частичныхъ устремленій, частичной сверхнапряженности, къ примиренію съ неудовлетворяемостью, къ признанію законной обоснованности неудовлетворенія – все это можетъ служить и служитъ здоровью цѣлаго, а слѣдовательно косвенно и здоровью неудовлетворяемыхъ частей и тенденцій. Но безспорно самая эта функція подавленія сверхнапряженности частей можетъ въ свою очередь, разрастаясь сверхнапряженно, какъ и всякая другая, давить на нихъ, подавлять ихъ и тѣмъ – снова по той же формулѣ функціонально сверхнапряженнаго противорѣчія – приводить къ ущербу или къ угрозѣ нарушенія бытія цѣлаго (какъ, примѣрно, умерщвляющимъ оказывается аскетизмъ или преувеличенное государственное вмѣшательство). Наоборотъ культивированіе не правъ и чувствъ цѣлаго, а правъ и чувствъ его элементовъ (въ частности правъ и чувствъ личности) совпадаетъ съ признаніемъ той сверхнапряженности, которая свойственна имъ какъ частямъ цѣлаго; совпадаетъ съ задачей сполна удовлетворить потребностямъ и въ общемъ итогѣ – съ распадомъ цѣлаго въ результатѣ увеличенія внутреннихъ противорѣчій и противодѣйствій его частей.

* * *

Если приблизительно такова, какъ выше отмѣчено, динамика органической и органически-подобной жизни, то ясно что въ примѣненіи ея къ цѣльной культурѣ приходится сдѣлать выводъ о трагически неизбывной противорѣчивости таковой. И тѣмъ болѣе напряжена эта противорѣчивость, тѣмъ значительнѣе и опаснѣе противоборство, чѣмъ цѣльнѣе то культурное единство, въ которомъ оно происходитъ, и чѣмъ оно по своему составу и содержанію богаче и значительнѣе. Въ расплывчатой и мало содержательной культурѣ менѣе опредѣлена органическая жизнь цѣлаго и менѣе значительна численность и настоятельность сталкивающихся функцій; въ цѣльной, богатой культурѣ наоборотъ – и функцій, приходящихъ въ противорѣчіе больше и болѣе онѣ настоятельны, и вмѣстѣ съ тѣмъ большая связность единства цѣлаго представляетъ большую опасность распада.

Такимъ образомъ упрекъ внутреннихъ противорѣчій и противоборства одинаково можетъ быть обращенъ ко всякой культурѣ (въ особенности же ярко индивидуальной), ко всякому общественному строю; и тѣмъ самымъ онъ перестаетъ быть упрекомъ и обвиненіемъ. Это не возраженіе противъ данной культуры или строя, это не разоблаченіе или обвиненіе его, это – только методъ для выясненія его существенныхъ особенностей и главныхъ слабостей или угрозъ, – существенныхъ линій его жизни и судьбы.

И какъ противорѣчія строя и культуры не суть противопоказанія противъ нихъ, такъ не можетъ служить свидѣтельствомъ ихъ негодности или слабости и ея гибель или движеніе къ разложенію въ силу внутреннихъ причинъ. Мы видѣли, что угроза подобной смерти заложена въ самой жизни, и что она тѣмъ сильнѣе, чѣмъ богаче и значительнѣе ея живое содержаніе. То, что внутреннія противорѣчія подтачивали ново-европейскую культуру, и даже то, что она на своихъ противорѣчіяхъ потерпѣла крушеніе (если бы это было именно такъ), еще не служитъ ей въ осужденіе, не есть свидѣтельство ея негодности, неприспособленности или обре-ченности. Такъ обречена смерти все живущее, такъ непригодно для вѣчности все органически цѣльное, такъ носитъ въ себя зародышъ внутренняго противоборства все многосложно содержательное и въ своей многосложной содержательности – законченно-цѣльное; ибо если цѣльное есть единство, то оно – и противорѣчіе своихъ частей; и если цѣльное есть жизнь, то оно вмѣстѣ съ тѣмъ и угроза смерти. Осуждать ее за ея противорѣчія также неосновательно, какъ ожидать или ставить себѣ цѣлью создать новую культуру безъ таковыхъ; примиряться съ происходящимъ ея паденіемъ, видя въ немъ свидѣтельство ея негодности, – то же, что предстоящей смертью оправдывать заблаговременно отказъ отъ жизни. Не то для культуры характерно, что она была противорѣчива и погибла, а то, – въ чемъ именно заключались ея противорѣчія и что она въ своихъ противорѣчіяхъ и ихъ преодолѣніяхъ, въ бореніи съ грозящими опасностями и въ самомъ своемъ пораженіи – создала и тщилась создать.

2. СВЕРХНАПРЯЖЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ

Культуры суть состоянія подвижнаго равновѣсія и динамическаго претворенія противорѣчивыхъ и согласуемыхъ въ органическомъ единствѣ силъ. Ихъ можно подраздѣлить на двѣ группы: такихъ, въ которыхъ преобладаетъ сверхнапряженность частичныхъ функцій, и такихъ, въ которыхъ преобладаетъ центральная функція объединенія и сохраненія цѣлаго. Я оставляю здѣсь въ сторонѣ вопросъ о томъ, характеризуется ли этими признаками цѣлая культура на всемъ ея протяженіи, или только отдѣльныя стадіи развивающейся культуры, такъ что въ одной своей стадіи онѣ могутъ подходить подъ одну категорію, а въ другой подъ другую. Вообще я здѣсь не подвергаю анализу понятіе культурной индивидуальности и – какъ это дѣлалъ примѣнительно къ культурѣ ново-европейской – разсматриваю въ качествѣ таковой всякій культурно-историческій болѣе или менѣе цѣлостный синтезъ, хотя бы по своему человѣческому субстрату и географической средѣ онъ не былъ всецѣло отдѣленъ отъ всѣхъ другихъ культурныхъ синтезовъ, а являлся въ преемственной смѣнѣ стадій лишь стадіей, выросшей изъ другой и въ третью имѣющей перейти.

Конечно, культурное единство, понятое въ этомъ смыслѣ, есть нѣчто иное нежели культурное единство, понятое въ смыслѣ цѣльной жизни опредѣленнаго этноса въ опредѣленной географической средѣ (какъ это напримѣръ понимаетъ Шпенглеръ). Но понятія эти не взаимно противорѣчивы и не взаимно пересѣкаются, а связуемы между собой, ибо культура въ одномъ изъ этихъ смысловъ является стадіей культуры въ другомъ. Отдѣльныя стадіи могутъ представлять настолько яркую индивидуальность, что подлежатъ и выдѣленной характеристикѣ и самостоятельному разсмотрѣнію. Именно въ этомъ смыслѣ я и оставляю въ сторонѣ дальнѣйшее разсмотрѣніе вопроса, относится ли раздѣленіе, выше намѣченное, къ цѣлымъ культурамъ – въ смыслѣ антропогеографическаго единства или только къ ихъ стадіямъ, какъ къ единствамъ скорѣе культурно-соціальнаго типа.

Дѣленіе вышеотмѣченное можетъ быть сближено съ классическимъ подраздѣленіемъ общественныхъ стадій на «органическія» и «критическія» съ тѣмъ впрочемъ немаловажнымъ отличіемъ, что въ этомъ послѣднемъ противопоставленіи, во первыхъ, органическое состояніе какъ бы является основнымъ, по отношенію къ которому критическое оказывается отрицаніемъ или переходомъ, и во вторыхъ, первое берется, какъ гармоническое и самодовлѣющее. На самомъ дѣлѣ гармоніи и самодовлѣнія такъ же мало или такъ же много въ одномъ, какъ и въ другомъ и первое нисколько не болѣе органично, чѣмъ второе. Къ тому же второе отнюдь не является, такъ сказать, отрицаніемъ перваго, его разложеніемъ, а является независимымъ, положительнымъ, творческимъ, быть можетъ, сугубо творческимъ періодомъ культурнаго бытія. Не такъ обстоитъ дѣло, что органическое состояніе знаменуетъ нѣкоторое положительное творчество, некоторое утвержденное бытіе, тезисъ, а критическій періодъ есть ихъ отрицаніе, разрушеніе и переходъ къ новому. Оба они суть состоянія подвижной жизненности, оба положительны, оба утверждаютъ. Мало того, больше положительнаго, больше утвержденій именно во второй категоріи (какъ бы соотвѣтствующей критическимъ стадіямъ), нежели въ той, которая въ разбираемомъ противоположеніи соотвѣтствовала бы органической стадіи; и наконецъ не только «критическая» является разложеніемъ «органической», но каждая, будучи положительно утверждающей, имѣетъ и свои особыя формы разложенія.

Культуры обоихъ подраздѣленій суть положительныя состоянія культурной жизненности и различаются тѣмъ, что въ одномъ («критическомъ») преобладаетъ осуществленіе сверхнапряженныхъ функцій, а въ другомъ («органическомъ») наоборотъ – преодолѣніе ихъ центральнымъ противодавленіемъ; въ одномъ центръ силъ въ отдѣльныхъ разрастающихся функціяхъ, въ другомъ – въ общемъ ихъ сдерживаніи и управленіи. Отсюда въ одномъ идетъ болѣе могучее творчество, въ другомъ болѣе сплоченной является общая согласованность, въ одномъ – ярче игра частей, больше свободы и борьбы, партикуляризма и индивидуализма, въ другомъ больше связности, постоянства, универсализма и единства, меньше движенія и больше покоя. Первыя живутъ подъ знакомъ творчества и свободы, вторыя подъ знакомъ вѣрности и солидарности; первыя подъ знакомъ производительности и изобилія, вторыя – подъ знакомъ самоограниченія и законченности. Отсюда естественно, что первыя культурныя эпохи протекаютъ бурнѣе и разнообразнѣе вторыхъ; въ нихъ ярче внутреннія столкновенія, прикрываемыя во вторыхъ общей объединенностью. Первыя развиваются многостороннѣе и быстрѣе, приводятъ къ разнобою расползающейся множественности, или къ бурнымъ разрушительнымъ столкновеніямъ, въ которыхъ можетъ гибнуть цѣлое. Вторыя наоборотъ имѣютъ тенденцію медлительно и малозамѣтно переходить подъ давленіемъ неизмѣнной сдерживаемости къ послѣдовательному оскудѣнію, сокращенію творчества и активности, къ омертвѣнію, къ мумификаціи. Первыя расплываются или взрываются, вторыя – костенѣютъ.

Если вѣрно, что явленія этихъ категорій суть мѣняющіяся стадіи въ жизни одного народа – какъ бы ея пульсаціи, – слѣдуетъ сказать, что во всякомъ случаѣ каждой народной духовности, каждой культурѣ болѣе сродни только одна изъ этихъ двухъ разновидностей и слѣдовательно только въ ней съ наибольшей полнотой проявляется народная духовность, въ ней достигаются культурныя вершины. Только въ одной изъ этихъ формъ достигаетъ народъ своей кульминаціи, именно въ той изъ нихъ, которая ему конгеніальна; и только въ этой формѣ онъ и погибаетъ.

* * *

Не трудно усмотрѣть, къ которой именно изъ двухъ намѣченныхъ формъ относится культура ново-европейская, вся основанная на динамикѣ, на партикуляризмѣ (одинаково выражающемся въ соціально хозяйственномъ индивидуализмѣ, въ государственномъ, даже имперіалистическомъ партикуляризмѣ, въ культурническомъ націонализмѣ), на идеѣ и фактѣ свободы, на личности, ея иниціативѣ и самостоятельности, на неоглядномъ бѣгѣ и напряженномъ развертываніи каждой функціи безъ соотношенія съ другими, безъ соотношенія съ цѣлымъ.

Расцвѣтъ капитализма съ установленіемъ центра тяжести въ производствѣ на рынокъ, на неизвѣстнаго потребителя, въ пространство, въ производствѣ частично опредѣляемомъ возможностями каждой отрасли порознь внѣ соотношенія съ цѣлымъ, съ преобладаніемъ производственнаго функціонированія надъ потребительскимъ контролемъ, съ тѣми кризисами, которые отсюда проистекаютъ, служитъ яркимъ показателемъ духовности нашего времени. Самый кризисъ является проявленіемъ тѣхъ столкновеній сверхнапряженныхъ функцій, помощью которыхъ они въ органической цѣльности взаимно регулируются, взаимно оттѣсняемыя въ надлежащее мѣсто съ точки зрѣнія органической цѣльности. Конечно, хозяйственныя формы повторны въ разныхъ эпохахъ; однако, различной остается ихъ общекультурная значимость, различенъ ихъ удѣльный вѣсъ въ цѣломъ. Культуры, столь глубоко конгеніальной съ темпомъ и полетомъ капитализма, не бывало въ другія историческія эпохи.

Сверхнапряженность эпохи сказывалась въ необычайномъ богатствѣ, изобрѣтательности научнаго и техническаго творчества. Индуктивное творчество – таковъ методъ эпохи; индуктивный въ переносномъ и расширенномъ смыслѣ, именно въ смыслѣ творчества снизу вверхъ, отъ матеріала въ его разнообразіи и многообразіи, – въ противоположность работѣ въ предѣлахъ и съ соблюденіемъ предустановленнаго схематизма, предопредѣленныхъ рамокъ.

Съ этимъ согласована яркая прогрессивность всего культурнаго процесса, понимая это слово въ буквальномъ и переносномъ значеніи. Творчество не предопредѣлено заранѣе поставленными рамками завѣдомо соблюдаемаго цѣлаго, а развертывается отъ даннаго состоянія поступательно въ неизвѣстную даль, туда, куда его приведетъ самостоятельно изнутри развертывающійся процессъ. Это творчество а quo а не ad quod, это использованіе наличныхъ функцій, матеріаловъ и возможностей для неопредѣлимаго назначенія, для того назначенія, которое окажется достижимымъ, а не для назначенія предустановленнаго, это свободное безъ предрѣшенія функціонированіе способностей.

Къ этому нужно присоединить еще и другую черту: необычайное напряженіе дѣятельности. Наибольшая производительность – таково основное устремленіе эпохи; пружина сверхнапряженности спущена, и всѣ функціи устремлены къ максимальному своему проявленію. Бѣшеный темпъ жизни и работы – таковъ стиль эпохи; схема ея въ динамикѣ осуществленія, а не въ оформленности осуществленнаго. Пожалуй, можно и такъ сказать, что въ этомъ заключена своеобразная слѣпота на завтрашній день, на результаты, своеобразная безбоязненность по отношенію къ нимъ. Такъ пускаются мореплаватели на великія открытія, путешественники въ неизвѣданныя страны; такъ безбоязненно преслѣдуются до послѣднихъ возможныхъ выводовъ изобрѣтенія, – ломается бытъ въ примѣненіи новыхъ методовъ, или въ приложеніи новыхъ машинъ.

Въ другія эпохи твердый бытъ, охраняя себя, оттѣсняетъ опасныя для него нововведенія или лишь медленно проникается ими; здѣсь паровая машина совершаетъ революцію, вызывая бунты, не столько подавленные, сколько поглощенные безудержнымъ бѣгомъ жизни. Всякая ставимая цѣль немедленно вызываетъ бѣгъ къ ней. Цѣли ставятся безъ учета ихъ значимости: онѣ манятъ и зовутъ своей индивидуальной полнотой независимо отъ тѣхъ можетъ быть разрушительныхъ, можетъ быть созидательныхъ послѣдствій, къ которымъ онѣ способны привести, независимо отъ соотношенія съ затрачиваемыми на нихъ силами и средствами. Надъ всѣмъ господствуетъ страсть къ дѣланію, къ преодолѣнію, къ осуществленію. Полюсъ долженъ быть открытъ какою бы то ни было цѣной – разъ блеснула такая мысль, каково бы ни было научное значеніе открытія, хотя бы оно и не влекло за» собой исключительно важныхъ послѣдствій, – и хотя бы процессъ открытія стоилъ не только жизней, но и мукъ и усилій, расхода ума и нервовъ, воли и характера, достаточныхъ для завоеванія государствъ. Истоки Нила должны быть открыты, Гималаи должны быть преодолѣны, іероглифы и клинопись – истолкованы; раскопки – гдѣ лишь мерещится возможное разъясненіе непредвидѣнныхъ подробностей прошлаго – произведены. Всякое случайное открытіе, находка или наблюденіе преслѣдуются въ своихъ послѣднихъ послѣдствіяхъ – изъ судороги лягушки выростаетъ сказочный міръ науки объ электричествѣ, электротехники. Преданіе о паденіи яблока, какъ повода для открытія закона тяготѣнія, – хорошій символъ этого движенія. Яблоки падали отъ вѣка и вѣроятно отъ вѣка это паденіе наблюдалось и геніальными умами; но алканіе всякій клубокъ размотать, всякій мелькнувшій вопросъ разрѣшить – такова особенность европеизма. Пружинность души, натолкнувшейся на какое либо препятствіе, загвоздку или вопросъ, не останавливается, пока не преодолѣетъ и не разрѣшитъ. Динамика души, разъ приведенная въ движеніе, устремляется все далѣе, ни съ чѣмъ не считаясь и ни чѣмъ не дорожа. Рекордъ – таковъ лозунгъ недавняго времени. Къ чему нужны безчисленные рекорды въ безчисленныхъ областяхъ дѣятельности, въ спортѣ и техникѣ, въ играхъ и наукѣ. Почему нужно все скорѣе и скорѣе двигаться на велосипедѣ или автомобилѣ, все выше или дальше подыматься на аэропланѣ, все дольше плавать или бѣгать. Игры были свойственны эллинскому міру, но ему чужда была идея рекорда. Тамъ игры осуществляли предустановленную форму; рекордъ – это форма неограниченно-напряженной динамики. Пароходы строились все болѣе и болѣе емкіе; было ли это коммерчески выгодно. Не этимъ, конечно, опредѣлялось въ конечномъ счетѣ движеніе. Если бы только въ коммерческой цѣлесообразности былъ вопросъ, не было бы блистательной роскоши, изысканныхъ удобствъ плавучихъ дворцовъ. Но даже если бы дѣло шло только о выгодѣ, о цѣлесообразности, какъ стоялъ вопросъ съ кораблями военными (броненосцы, дреднауты, сверхдреднауты… куда дальше), то развѣ не знаменательно самое это исканіе цѣлесообразности въ неизмѣримомъ увеличеніи. Вѣдь не обязательно же именно въ этомъ направленіи искать выгоду и необязательно вообще стремиться къ ней, не щадя силъ и затратъ, не останавливаясь передъ опасностями и угрозами. Гибель «Титаника» – тоже одно изъ символическихъ событій ново-европейской культуры – показательна для этого бѣга, и нельзя сомнѣваться, что она ни на одну минуту не остановила бы строительства сверхтитаника.

Неограниченный напоръ въ непредограниченномъ пространствѣ – такова характеристика европейскаго духа. Въ буквальномъ и географическомъ смыслѣ это дало на зарѣ ново-европейской культуры – открытіе земного шара и продолжаетъ и до нашихъ дней приводить къ обслѣдованію послѣднихъ потайныхъ уголковъ планеты. Это стремленіе въ другихъ измѣреніяхъ привело въ наши сказочные дни къ надземному полету и подводному плаванію. Эта тяга, перене-сенная съ пространства на время, – привела въ послѣднемъ вѣкѣ къ открытію культуръ былого, къ воскрешенію умершихъ эпохъ. Та же тяга въ хозяйственной плоскости даетъ и дала производство на неопредѣленный рынокъ со всѣми его послѣдствіями; въ государственной плоскости – ведетъ къ колонизаторству и имперіализму. Общія волевыя устремленія въ даль, алканіе дали – тотъ фаустовскій духъ, которымъ мѣтко характеризуетъ Шпенглеръ западно-европейскую куль-туру – лежитъ въ основѣ этого строительства. Этотъ духъ Шпенглеръ усматриваетъ во всей западно-европейской культурѣ въ качествѣ ея подосновы. Однако, современная эпоха, подготовленная всей предыдущей исторіей Европы, непосредственно же подготовленная со временъ возрожденія и реформаціи, окончательно вырощенная раціонализмомъ 18 вѣка и революціей его конца, оформлялась примѣрно къ концу 19 вѣка, какъ своеобразная стадія, повремени, пожалуй, въ историческомъ смыслѣ – молніеносная, по содержанію преисполненная особенностей, не сводимыхъ на одинъ только тотъ общій духъ, который опредѣлялъ и цеховое устройство и полицейское государство, дворъ Людовиковъ и мышленіе схоластики. Здѣсь привходятъ къ этой общей основѣ своеобразныя черты, которыя совмѣстно и опредѣляютъ обликъ эпохи, съ одной стороны являющейся стадіей болѣе объемлющаго синтеза, но въ другомъ разрѣзѣ являющейся и нѣкоторымъ синтезомъ самостоятельнымъ.

* * *

Чистый волевой нажимъ, чистое волевое сверхнапряженіе. Нужна была особая духовная подоплека, особый темпераментъ, чтобы создать подобную культуру къ началу XX вѣка. Это волевое устремленіе въ неизвѣданное, своего рода авантюризмъ викинговъ, конквистадоровъ, изобрѣтателей, летчиковъ и рекордменовъ, водителей неисчислимыхъ армій, строителей каналовъ, прорѣзывающихъ материки, туннелей, прорѣзающихъ горные хребты, подъемныхъ дорогъ, вползающихъ на вершины, открывателей и организаторовъ материковъ – въ концѣ концовъ это все то же напряженіе мореплавателя, со своего острова или берегоюго утеса устремляющагося въ даль океана. И вѣроятно именно въ этой общности или родственности послѣдней основы духа и лежитъ причина того, что въ этой культурѣ безогляднаго океаническаго устремленія – такую значительную роль сыгралъ, такую конгеніальность проявилъ и еврейскій народъ. По происхожденію своему не морской и не прибрежный – онъ былъ народомъ пустыни, оазисовъ, т. е. опять таки народомъ непрерывнаго устремленія по сухопутному морю пустыни, какъ сѣверные европейцы были народомъ устремленій по волнамъ пустыни морской. И какъ тѣхъ манили оазисы, такъ этихъ – острова и берега далекихъ заморскихъ странъ. И дальнѣйшая судьба еврейскаго народа поддерживала и выращивала ту самую духовность, которая заключена была въ воздѣйствіяхъ ея ранней пустынной колыбели. Разсѣяніе – это тоже соціальное море, соціальная пустыня, въ которой разбросаны, какъ острова или оазисы возможнаго соціальнаго существованія, – колоніи, города. Разсѣянные на огромномъ пространствѣ, сосредоточенные въ опредѣленныхъ городскихъ центрахъ, частью безъ экономической возможности жить въ промежуточной средѣ, частью безъ правовой на то возможности, – евреи неизмѣнно оставались, какъ бы на соціальныхъ островахъ или оазисахъ среди соціальнаго моря или пустыни. Государственная необезпеченность ихъ существованія, повторная возможность полнаго крушенія и повторная же необходимость пускаться въ новыя плаванія, въ эмиграцію продолжала растить и подбирать духъ неизмѣнно-напряженной активности, столъ характерный и для еврейской души и для души ново-европейской культуры. Я не хочу изъ этого сдѣлать вывода о тождествѣ этихъ двухъ психикъ: еврей изъ арабской пустыни или міровой соціальной діаспоры и германецъ съ скандинавскаго побережья или британскаго острова – разные люди, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ глубоко разные. Изсушенный пустыней, лишенный окруженія природнаго многообразія, обостренный окруженіемъ соціальнымъ и въ частности утонченный непрерывностью соціальнаго разсчета и умственной тренировки, объединяемый не физическими, а духовными узами, еврейскій духъ раціоналистиченъ въ отличіе отъ окунутаго во влажную конкретность, въ туманную и насыщенную природу, окруженнаго лѣсами и морями, рѣками и горами, воспринимающаго многообразіе внѣшнихъ впечатлѣній и на него многообразно реагирующаго эмоціональнаго духа сѣверо– европейца. Сильная раціоналистичность ослабляетъ эмоціональное многообразіе, сжимая ее къ чувственности; между тѣмъ для сѣверо-европейца характерно именно изобиліе промежуточныхъ и переливчатыхъ эмоціональныхъ углубленій, въ которыхъ одинаково погружаются и разсудокъ и чувствен-ность, – для него характерно прислушиваніе души къ переливамъ нерасчленяемыхъ переживаній. Еврейскій раціонализмъ даетъ сильную діалектику – въ параллель сѣверо-европейской эмпирикѣ. Въ эмпирикѣ же онъ угрожаетъ ниспадем ніемъ къ казуистикѣ. Наоборотъ, эмпирикъ въ отвлеченной области способенъ лишь на глыбную суммарность. Раціонализмъ въ оглядкѣ на внѣшнее – даетъ скепсисъ, эмоціоналыный-же эмпиризмъ, уходя отъ внѣшняго во внутрь, приходитъ къ мистикѣ (впрочемъ между мистикой и скепсисомъ есть не одна точка соприкосновенія). Сѣвероевропеецъ, погруженный въ многообразную среду, эмоціонально ее переживающій, исполняется художественной интуиціей, впрочемъ, не столько всматриваясь въ окружающее, сколько вслушиваясь въ свое сопереживаніе его: музыка его стихія, опредѣляющая духовность и внѣзвукового міра; раціоналистъ всматривается, чертя – линія, арабескъ его тяготѣніе; его главное орудіе раціональное выраженіе, слово, понятіе. И потому и внѣ словеснаго искусства онъ, если даетъ значительное, то лишь прелом Ленинымъ сквозь словесную осмысленность: либо въ аллегоріи и въ устремленіи къ ней, либо въ разложеніи на элементы и въ ихъ цѣлесознательномъ построеніи. Между тѣмъ пронизанная эмоціональной значительностью и возведенная къ наиболѣе разрѣженной проникновенности эмпирика даетъ – символы. Эмоція, окрашивая душу напряженную – даетъ пафосъ; вѣра еврея, не тихая и самопогруженная, а патетическая и устремленная; зовущая пророческая эмоція окрашиваетъ душу чувственно-волевую, давая лирикѣ умственно возвышенное устремленіе псалма, какъ эмоція раціонально-скептическая даетъ лирику ироническаго излома. Вообще словесная лирика – это художественный максимумъ еврейской души. Съ другой стороны чувственно-волевыя натуры, со сравнительно ослабленной средне-эмоціональной сферой, обращенные на себя, даютъ на своихъ максимумахъ не художественное самоприслушиваніе, а распорядительство, владѣніе собой – не художника, а виртуоза.

Разумѣется, это только весьма частный, приблизительный и односторонній чертежъ; на самомъ дѣлѣ разнообразится, иногда едва ли не переходя въ противоположное, всякая коллективная психика, проявляя въ различныхъ своихъ разновидностяхъ точки соприкосновенія между собой (напр., при ослабленіи волевого начала сближается еврейская душа съ югоро-манскимъ скептическимъ раціонализмомъ). Я хочу только отмѣтить, что въ чрезвычайно многомъ расходятся до глубокихъ отличій душа еврейская и сѣверо-европейская – и все же въ одномъ существенномъ, особенно существенномъ именно въ данную эпоху, онѣ соприкасаются и потому съ такой яркостью обнаружилось ихъ соучастіе въ дѣлѣ созиданія ново-европейской культуры. Ясно въ какой мѣрѣ подобная духовность раститъ сверхнапряженность всѣхъ общественныхъ и духовныхъ функцій; ясно съ какой остротой должны были въ перекрещивающихся столкновеніяхъ вырастать противорѣчія. Ростъ централизующихъ функцій могъ сдерживать эти накоплявшіяся противорѣчія. Но самая безудержная напряженность, жизненная мощь эпохи этимъ не подрывалась, а лишь возводилась въ высшую степень наибольшихъ усложненій и насыщенности.

* * *

И все-же не одной психической подпочвой субъектовъ культурнаго дѣланія ново-европейской эпохи опредѣляется его темпъ, его разрастаніе – ибо вѣдь этотъ субъектъ былъ и – раньше, свойства его – и въ частности эти самыя его свойства – отражались и на его предшествовавшемъ культурномъ дѣланіи, и однако только въ послѣднюю краткую эпоху проявилось то пышное разрастаніе, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь.

Слѣдуетъ отмѣтить, что къ этой эпохѣ оказались уже накопленными неизмѣримыя богатства – въ какомъ бы смыслѣ это слово ни понимать: богатство предметовъ и знаній, досуга и орудій производства, мыслей и приборовъ, техническихъ приспособленій и накопленій исторической памяти. Выше было указано, что разряду сверхфункціональнаго напряженія способствуетъ ослабленіе препятствій и затратъ, требуемыхъ его нормальнымъ функціонированіемъ. Чистое напряженіе функцій возрастаетъ, когда исчезаетъ жизненная въ нихъ настоятельность – таково пародоксальное соотношеніе: трагизмъ органической противорѣчивости напрягается, когда становится легче жить. Въ противоположность примитивно-оптимистическому пониманію, согласно которому (какъ въ плоскости жизни личной, такъ и коллективно-культурной) удовлетвореніе наиболѣе настоятельныхъ запросовъ устраняетъ основную жизненную трагедію, открывая возможность неопредѣленнаго развертыванія свободной и все болѣе счастливой хорошей жизни, – надо сказать, что именно устраненіе настоятельнѣйшихъ трудностей и бѣдствій впервые развертываетъ глубинныя противорѣчія, столкновенія и трагизмы, а отчасти – впервые ихъ создаетъ. Трагизмъ подавляется, не получаетъ развитія, сдавливаемый взаимными стѣсненіями, лишеніями и отказами органической жизни. Только за ея предѣлами, освободившись отъ ея давленій, онъ, какъ пружина, выпрямляется и даетъ свою неустранимую игру.

Къ эпохѣ ново – европейской культуры вѣками оказались подготовленными неисчислимыя и еще небывалыя скопленія духовныхъ и матеріальныхъ богатствъ, широкой досужести и свободы; это и открыло душѣ главнаго субъекта современной культуры возможность того разбѣга сверхфункціональнаго напряженія, который привелъ какъ къ богатѣйшему убыстренному творчеству, такъ и къ нарастанію неразрѣшимыхъ столкновеній.

И однако еще и не этимъ однимъ обусловливается характеръ ново-европейской культуры.