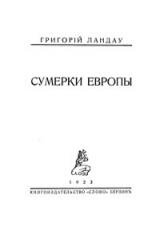

Текст книги "Сумерки Европы"

Автор книги: Григорий Ландау

Жанр:

Философия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)

II. АНТИНОМІИ ОРГАНИЧНОСТИ

1. АНАЛИТИКА ОРГАНИЧНОСТИ

Внутреннія противорѣчія культуры – таково одно изъ существеннѣйшихъ, выставляемыхъ противъ ново-европейской культуры возраженій. Я вовсе не собираюсь отвергать этой характеристики или этого обвиненія; нисколько не хочу отрицать той вѣчной имманентной опасности, а можетъ быть и внутренняго рока саморазрушенія, къ которымъ влекутъ ее внутреннія противорѣчія. Я только хочу отмѣтить, что внутренняя противорѣчивость есть не противопоказаніе, не возраженіе, не патологія, хотя оно бываетъ разрушительнымъ, – а есть конститутивное явленіе всякой жизненности, всякой органичности.

Въ механикѣ дѣйствіе признается равнымъ противодѣйствію и игрой этихъ взаимно вызывающихъ и обусловленныхъ дѣйствій и противодѣйствій и производится механическая работа; но движущая сила, вызывающая ихъ, въ нихъ переливающаяся, дается извнѣ и лишь въ мѣру этой извнѣ данной движущей силы и осуществляется игра противодѣйствій и производится ихъ работа. Организмъ отъ механизма, жизнь отъ механической работы въ существѣ своемъ тѣмъ и отличается, что къ механизму движущая сила прикладывается извнѣ, въ организмѣ же – она ему имманентна; что организмъ въ себѣ самомъ носитъ источникъ своего движенія, что организмъ есть одновременно – въ переносномъ смыслѣ – и механизмъ, и двигатель, и регуляторъ. Если источникъ движенія химическій, то все же матеріалъ долженъ быть извнѣ ему доставляемъ; такъ же и вообще къ механизму извнѣ изъ среды подносятся подвергающіеся его переработкѣ матеріалу. Организмъ же нужный ему матеріалъ черпаетъ самъ изъ среды. Механизмъ какъ бы расположенъ на нѣкоторомъ пунктѣ независимаго отъ него пути. Онъ являетъ собой моментъ въ нѣкоторомъ до него начинающемся и за нимъ продолжающемся процессѣ, моментъ на пути опредѣленныхъ претвореній, смыслъ которыхъ въ томъ, къ чему они приводятъ, въ его произведеніи; его назначеніе – въ его работѣ. Производимое же организмомъ не есть его произведеніе, а его отбросы; они, разумѣется, могутъ быть используемы другими организмами какъ матеріалъ и въ этомъ смыслѣ оказываться средствомъ; но все же они производные, а не произведенія. Производное вытекаетъ изъ производящаго, а не производящее обусловливается имѣющимъ быть произведеннымъ. Такъ обстоитъ дѣло въ генезисѣ механизмовъ и организмовъ, такъ обстоитъ дѣло и въ ихъ функціонированіи. И даже въ томъ единственномъ случаѣ, гдѣ производимое организмомъ не есть функціональный отбросъ, а нѣкое самодовлѣющее бытіе, именно въ самовоспроизведеніи организма, въ рожденіи – (уже не говоря о томъ, что процессъ происходитъ въ плоскости самоудовлетворенія творящаго организма, а не приспособленія его къ творимому) – продуктами является воспроизведеніе самодовлѣющаго производителя, а не инородный по отношенію къ нему продуктъ: въ механизмѣ продуктъ есть претворенный матеріалъ работы механизма, въ организмѣ – повторенный производитель. Но, впрочемъ, это послѣднее относится уже только къ организмамъ, взятымъ въ самомъ тѣсномъ смыслѣ слова, а не въ болѣе широкомъ смыслѣ – нѣкоторой самодовлѣюще функціонирующей цѣльности частей. Но и въ этомъ расширенномъ смыслѣ – организмъ[13]13

Не имѣя возможности развить здѣсь общую теорію организаціи, оговорю, что подъ организмомъ и органичностью въ широкомъ смыслѣ слова я отнюдь не подразумѣваю специфически-біологическаго понятія, и потому – хотя и распространяю его, напр., на общество и др., но нисколько не придерживаюсь біологически-оргаиической его теоріи.

[Закрыть] есть нѣкое единство, функціонирующее изъ себя (а не приводимое извнѣ въ движеніе), функціонирующее въ себѣ, замкнуто (а не примѣнительно къ претворенію извнѣ приходящаго и вовнѣ уходящаго матеріала), функціонирующее для себя, для своихъ собственныхъ потребностей и цѣлей, субъективно ставимыхъ или объективно заданныхъ (а не примѣнительно къ задачѣ сущей вовнѣ). Такое функціонированіе изъ себя, въ себѣ и для себя – и можетъ въ широкомъ смыслѣ слова быть названо жизнью. Работа механизма производится игрой его внутреннихъ дѣйствій и противодѣйствій, вызываемой внѣшними силами; въ организмѣ же – источникъ движеній, источникъ жизни ему имманентенъ и потому имманентны ему тѣ взаимныя противонапряженія, игра которыхъ и составляетъ его дѣятельность, его работу, его жизнь. Въ механизмѣ противодѣйствія пассивны, уравновѣшенны, согласованны и приводятся въ актуальность внѣшнимъ двигателемъ; въ организмѣ двигателемъ и являются внутренніе противодѣйствующіе факторы; они сами носители его активности, они напряжены на взаимное противодѣйствіе, иначе не было бы ихъ согласованной игры, ихъ функціонированія въ себѣ, не было бы жизни.

Организмъ самодовлѣющъ; если бы его дѣятельность, движеніе и проявленіе были обусловлены однимъ двигателемъ или однимъ рядомъ согласованныхъ двигателей, – получился бы непрекращающійся бѣгъ въ одномъ направленіи, слѣпое устремленіе, а не жизнь. Неизбѣжное внутреннее дѣйствіе и противодѣйствіе въ немъ не пассивно зависимы извнѣ, а изнутри самостоятельно активны. Иными словами, организму должна быть неизбѣжно присуща самочинная противоположность противодѣйствующихъ внутреннихъ его силъ, устремленій, двигателей и способностей. Иными словами, понятію организма, взятому въ самомъ широкомъ смыслѣ слова, – неизбѣжно присуща противонаправленность внутреннихъ силъ, которая только такимъ образомъ и осуществляетъ его жизнь. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что организмъ есть согласованіе внутреннихъ противодѣйствій. Для того, чтобы изъ нихъ получилось единство, необходимо, чтобы они были между собой такъ или иначе согласованы въ существованіи цѣлаго; но съ точки зрѣнія внутренней, каждая дѣйствующая функція направлена противъ другихъ, нѣкоторымъ другимъ противоположна или противоречить; она давитъ на другихъ, чтобы вызвать ихъ дѣйствіе или чтобы его остановить на тѣхъ предѣлахъ, за которыми оно становится вреднымъ для нея, а слѣдовательно и для цѣлаго; она противодѣйствуетъ давленію, ограничиваетъ и подвергается ограниченію, регулируетъ и подвергается регулировкѣ. Органичность есть, конечно, согласованность, но согласованность въ противодѣйствіяхъ.

Механизмъ состоитъ изъ механизмовъ; организмъ состоитъ, если не изъ организмовъ, то все-же изъ частичныхъ синтезовъ въ своемъ родѣ живущихъ активно. И потому синтезъ организма заключается въ согласованіи самодѣятельности, самостоятельнаго бытія частей съ частичнымъ ихъ бытіемъ въ цѣломъ. И изъ этого опять вытекаетъ взаимное соревнованіе, противодѣйствіе и сопротивленіе частей, какъ имманентная основа органической жизни. Изъ общаго запаса воспринимаемой организмомъ «пищи» отдѣльныя ткани должны получать свое частное питаніе; расходы организма должны ложиться на его органы въ нѣкоторомъ распорядкѣ, иначе произойдетъ крушеніе; большіе расходы одного органа требуютъ и соотвѣтствующаго возмѣщенія; чрезмѣрное разрастаніе какой либо функціи вызываетъ сопротивленіе другихъ. То же и въ обществѣ, какъ оформленной организаціи, – отдѣльные классы, сословія, учрежденія и лица живутъ своей жизнью и тѣмъ осуществляютъ жизнь цѣлаго; взаимно связанные и тѣмъ самымъ взаимно противодѣйствуя другъ другу; изъ общей массы благъ стремятся получитъ нужное и желательное и тѣмъ самымъ вступаютъ въ конфликты; но этими конфликтами и осуществляютъ и поддерживаютъ жизнь цѣлаго.

И не только къ субъектамъ ц субстратамъ органической жизни относимо это положеніе. То же и къ духовнымъ цѣнностямъ въ ихъ реальномъ бытіи. Духовныя цѣнности борются, соревнуютъ за вниманіе. Тѣсно связанныя между собой, одна другую взаимно вызывающія, онѣ вмѣстѣ съ тѣмъ существуютъ самостоятельно въ нѣкоторомъ единомъ бытіи, черпаютъ изъ одного источника и другъ друга вытѣсняютъ. Онѣ приходятъ въ коллизію – борясь въ реальности, за время, за вниманіе, за мѣсто. Въ одной человѣческой душѣ, какъ и въ цѣломъ обществѣ, – искусство, развертываясь, вытѣсняетъ разсудочность, этическую нормативность; но вытѣсняя за опредѣленные предѣлы, вызываетъ ихъ сопротивленіе, тѣмъ болѣе, что за этими предѣлами подрываетъ само себя. И то же можно сказать, исходя изъ отвлеченнаго мышленія и его продукта, отъ нормативной дѣятельности, отъ какой угодно духовной функціи, гдѣ интуиція вступаетъ въ столкновеніе съ дискурсивностью, синтезъ съ выявленностью деталей, воля съ разумомъ, деонтологія съ онтологіей.

Разновидности могутъ быть неограниченны, формы разнообразны, но суть въ этомъ отношеніи остается неизмѣнной. Организмъ въ этомъ широкомъ смыслѣ слова неизбѣжно всегда будетъ организаціей внутреннихъ, приводимыхъ къ согласованію противорѣчій и противодѣйствій. Въ этихъ противорѣчіяхъ и противодѣйствіяхъ будетъ выражаться бытійность частей въ ихъ согласуемости – бытійность цѣлаго. Не только разновидности будутъ безчисленны, но мыслимы и переходныя ступени и смѣшанныя съ механичностью образованія; возможны и переходы къ расплывчатымъ образованіямъ, гдѣ синтетичность таетъ и становится мало опредѣленной или мало уловимой. Если живой человѣческій организмъ есть опредѣленно и твердо выдѣленное единство, то организованный государственно народъ, будучи еще единствомъ твердымъ, становится единствомъ менѣе опредѣленно-выдѣлимымъ, а «культура» и совсѣмъ неочерчиваемыми полосами расплывается въ окружающемъ. Но суть остается: игра дѣйствій и противодѣйствій неизбѣжна во всякой организаціи; въ организмѣ, понятомъ какъ организація изъ. себя, въ себѣ и для себя функціонирующая, эта игра, имѣя въ немъ самомъ своихъ активныхъ носителей, имѣя въ этихъ носителяхъ самодовлѣющіе, живые, а не транзитивно-средственныя организаціи, – неизбѣжно становится игрою внутреннихъ противонаправленностей, внутреннихъ противорѣчій. Въ этомъ смыслѣ всякій организмъ есть связь противорѣчиваго и всякая жизнь – осуществленіе противорѣчій въ единствѣ однолинейнаго осуществленія.

* * *

Я не имѣю здѣсь возможности самостоятельно развить теорію организацій и потому ограничиваюсь тѣмъ, что отмѣчаю эту черту органической жизни, не пытаясь дать ни сколько нибудь точныхъ опредѣленій, ни сколько нибудь обоснованныхъ выведеній. Но одну особенность необходимо здѣсь еще отмѣтить.

Мало того, что составные факторы организма имманентно противорѣчивы при общей своей согласованности въ живомъ синтезѣ; эти факторы по самому своему существу, по существу своей функціи въ цѣломъ – должны быть сверхнапряжены, напряжены на большее, нежели то, что необходимо и возможно для организма, что необходимо и возможно для нихъ самихъ. Именно для нормальнаго функціонированія факторы организма должны быть напряжены на функціонированіе сверхнормальное.

Это парадоксальное отношеніе непосредственно вытекаетъ изъ предыдущаго. Такъ какъ источникъ дѣйственности организма въ немъ самомъ, то организмъ – есть синтезъ напряженія. Конечно, можно себѣ представить такое сочетаніе предустановленно взвѣшенныхъ, соразмѣренныхъ и согласованныхъ напряженій, при которыхъ каждый факторъ дѣйствененъ точно въ мѣру своей внутренней необходимости и своей согласованной съ другими факторами необходимости для цѣлаго. Каждый факторъ дѣйствуетъ точно до той точки, въ которой онъ соприкасается съ другими, и напряженъ на дѣйствіе только до этой точки – не больше и не меньше. Съ идеальной точностью достигая точекъ своего назначенія, не преходя ихъ и не задерживаясь до нихъ, каждый факторъ, каждый органъ свою игру осуществляетъ въ идеальной согласованности, въ предустановленномъ соотношеніи съ другими. Но такого согласованія нѣтъ даже и въ планомѣрно налаженномъ механизмѣ, не только въ живомъ самовозникающемъ организмѣ. Такое согласованіе собственно даже и разлагаетъ понятіе цѣлаго, ибо въ немъ каждая часть дѣйствуетъ сама по себѣ внѣ связи съ другими; и это самостоятельное бытіе каждой только благодаря ихъ предустановленной согласованности даетъ внѣшнюю видимость единства. Только потому, что каждый факторъ, такъ сказать, въ надлежащую секунду добѣгаетъ до надлежащей точки, получается какъ бы функціонированіе цѣлаго; но на самомъ дѣлѣ цѣлаго нѣтъ, а есть только предустановленный независимый бѣгъ каждаго фактора, отдѣльно взятаго. Такое представленіе не покрываетъ собой даже понятія механизма. Къ организму же, къ синтезу живущему самобытійно, изъ себя – это представленіе и вовсе непримѣнимо. Ибо организмъ, самостоятельно живущій въ нѣкоей средѣ и только общимъ образомъ съ ней согласованный, неизбѣжно долженъ отличаться чрезвычайной гибкостью, подвижностью, переприспособляемостью; въ немъ не можетъ быть предопредѣленнаго функціонированія каждаго элемента, въ немъ должна быть широкая возможность, широкіе, предѣлы для различнаго функціонированія. И сугуба это такъ въ силу безконечной скрещенности всевозможныхъ внутреннихъ взаимодѣйствій, когда каждое дѣйствіе даннаго органическаго элемента непосредственно отражается не только на тѣхъ, съ кѣмъ онъ находится въ непосредственныхъ соприкосновеніяхъ, но косвенно и на множествѣ другихъ. Какимъ образомъ происходитъ такое переприспособленіе – вопросъ особый; здѣсь именно вступаетъ въ свою роль центральная руководящая функція организма, функція общеорганическаго распорядительства. Какъ бы то ни было, насъ интересуетъ одно: при нормальномъ здоровомъ органическомъ существованіи функціонированіе, какъ всего орга-низма, такъ и его частей, не предустановлено, а протекаетъ и можетъ протекать въ болѣе или менѣе широкихъ рамкахъ. Организмъ приспособленъ не къ опредѣленному функціонированію, а къ функціонированію возможному въ болѣе или менѣе широкихъ предѣлахъ. Организмъ въ этомъ смыслѣ – есть организація возможностей. Но, значитъ, и организмъ, и его элементы должны быть предуготовлены къ осуществленію этихъ возможностей. Именно потому, что организмъ есть организація возможностей, поэтому его дѣйствительное (и соотвѣтственно здоровое нормальное) функціонированіе фактически не исчерпываетъ и не должно исчерпывать возможнаго. Для того, чтобы жить нормально, онъ долженъ имѣть сверхнормальную потенцію.

Но и не только это. Общимъ образомъ можно сказать, что въ органическомъ цѣломъ, ограниченномъ въ своихъ внѣшнихъ данныхъ и возможностяхъ, находящихся въ состояніи непрерывнаго согласовыванія внутреннихъ конфликтовъ и напряженій, въ непрерывной борьбѣ каждаго элемента за общеорганическое достояніе, въ вѣчномъ взаимномъ напряженіи, соревнованіи и давленіи – функція можетъ удержать нужный для себя просторъ противъ соревнованія и давленія другихъ, если она напряжена на большее, чѣмъ сколько ей нужно. Только будучи сверхнапряжена, она удержитъ противъ чужихъ напряженій свою долю въ общеорганической жизни. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что организмъ есть подвижная система согласуемыхъ сверхнапряженій. Согласуемы-же они могутъ быть, какъ одной игрой взаимныхъ сдерживаній, такъ и спеціально на то направленными руководящими функціями. Сверхнормальная напряженность имманентна нормальной органической функціи.

И не только это такъ въ организмѣ, какъ отграниченномъ индивидуумѣ (того или иного типа), но также обстоитъ дѣло и въ тѣхъ органически-подобныхъ комплексахъ, которые скорѣе существуютъ, какъ нѣкое производное отъ составныхъ частей единство жизни, гдѣ центръ жизненнаго самодовлѣнія не столько въ цѣломъ, какъ въ частяхъ. Ибо здѣсь то въ особенности цѣлое производится взаимнымъ сцѣпленіемъ, взаимнымъ проникновеніемъ частей, каковое въ свою очередь возможно въ первую голову при, такъ сказать, взаимномъ наступленіи этихъ частей одной на другія. Только когда составныя части сталкиваются съ другими, ограничиваются ими и приспособляются къ нимъ – изъ этого на-ступательнаго взаимодѣйствія и получается органически-подобное сплетеніе въ цѣлое.

Такимъ образомъ сверхнапряженность частей есть конститутивный признакъ организованной цѣльности. Выражаться это можетъ различно въ разныхъ организмахъ и ихъ функціяхъ, и требовало бы многосложнаго развитія, оговорокъ и дополненій. Тѣмъ не менѣе, какъ общая тенденція это можетъ быть приблизительно такъ установлено.

* * *

Отсюда вытекаетъ множество послѣдствій, могущихъ найти приложеніе для объясненія и истолкованія разнообразныхъ процессовъ органической жизни, какъ въ тѣсномъ, такъ и въ расширенномъ и мало очерченномъ смыслѣ слова.

Органическая устойчивость есть результатъ взаимнаго ограниченія и противодѣйствія силъ взаимно сверхнапряженныхъ. Разумѣется, этимъ отмѣчается только простѣйшее строеніе; на самомъ дѣлѣ появляются функціи, спеціально предназначенныя для контролированія другихъ, которыя въ свою очередь находятся въ состояніи сверхнапряженія по отношенію къ контролируемымъ, такъ и одна къ другой.

Какъ бы то ни было, изъ такого существа устойчивости организма вытекаетъ его конечная неустойчивость. Она можетъ быть парализуема и отсрочиваема всевозможными усложненіями, приспособленіями и пр., но въ концѣ концовъ, какъ вѣчно наличная угроза, она неизмѣнно остается присущей организму. Достаточно ослабленія какихъ либо однѣхъ функцій для того, чтобы тѣмъ самымъ сверхъ мѣры реальной потребности въ нихъ, но въ мѣру ихъ имманентной сверхнапряженности разрослись другія; или, наоборотъ, достаточно, чтобы въ силу какихъ либо причинъ функція получила дополнительный притокъ– силъ, чтобы она, развертываясь въ мѣру своей сверхнапряженности, стала оттѣснять какія либо другія функціи, тѣмъ угрожая благосостоянію или самому существованію цѣлаго. Конечно, въ сложномъ организмѣ такія тенденціи могутъ быть предусмотрѣны въ самомъ его строеніи и могутъ немедленно разряжать игру новыхъ функцій, которыя оздоровляюще, т. е. ограничивающе или стимулирующе вмѣшаются въ эти болѣзненныя отклоненія. Остается однако то, что нормальное здоровое существованіе организма предполагаетъ, во первыхъ, непрерывныя взаимныя ограниченія, оттѣсненія, недаваніе себя изжить въ полной мѣрѣ, постоянныя взаимныя подавленія; во вторыхъ, постоянную возможность разрастанія какихъ либо функцій, угрожающихъ для другихъ и для цѣлаго, иными словами, имманентную угрозу такого осуществленія сверхнапряженія, которое должно привести къ разстройству цѣлаго и слѣдовательно къ нарушенію жизненности или устраненію самой жизни организма. Разумѣется, чѣмъ организмъ представляетъ болѣе законченное единство, тѣмъ опаснѣе и губительнѣе подобные неизбѣжные процессы. Наоборотъ, тѣмъ менѣе роковыми являются они, чѣмъ менѣе оформлено органическое цѣлое. Тѣмъ не менѣе суть ихъ остается всюду неизмѣнной и неизмѣнными остаются ихъ предпосылки и результаты. Взаимное ограниченіе и непрерывное взаимное оттѣсненіе, – таковъ законъ нормальной, здоровой органической жизни. Взаимныя столкновенія и противорѣчія – ея характеръ. Неразрѣшимый конфликтъ, трагедія – таково ея апріори.

Изнутри каждой частичной органической функціи ея функціонированіе ощущается, какъ неизмѣнное преодолѣваніе сопротивленія, какъ непрерывное переживаніе помѣхъ, какъ угроза стѣсненія извнѣ, какъ неизживаніе себя. Но на самомъ дѣлѣ неизживаніе органической функціи есть предпосылка жизни цѣлаго организма.

Выше было отмѣчено, что нарушенія органической согласованности и здоровья могутъ происходить отъ двоякаго рода причинъ: отъ ослабленія функцій или хотя бы ослабленія ихъ сверхнапряженности, а съ другой стороны наоборотъ, отъ усиленія функціи въ сторону осуществленія этой сверхнапряженности. Принимая во вниманіе, что конкретное различеніе уже зависитъ отъ конкретныхъ же условій, – общимъ образомъ можно отмѣтить, что патологія пониженія функціональной напряженности угрожаетъ непосредственными опасностями организму, патологія же ея повышенія – Можетъ получать облегчающій разрядъ въ какихъ либо внѣшнихъ проявленіяхъ.

Цѣлый рядъ проявленій высокаго развитія, излишествъ, сверхнормальнаго питанія и разрастанія сводимы на такого рода процессы. Къ этому имѣетъ тенденцію приводить всякая избыточность, благосостояніе, всякая повышенная культура. Обогащеніе данной органической жизни, либо усиливая какія либо ея функціи, либо освобождая отъ какихъ либо затрудненій и затратъ, имѣетъ тенденцію къ нарушенію органическаго равновѣсія въ сторону выше намѣченнаго функціональнаго усиленія. Самое это обогащеніе есть уже результатъ предшествующей органической сверхнапряженности, нашедшей благопріятную почву для своего осуществленія. Разъ проявившись, оно вызываетъ осуществленіе и другихъ функціональныхъ сверхнапряженій, которыя могутъ привести къ пагубнымъ или угрожающимъ органической жизни послѣдствіямъ, но могутъ быть разряжены или разряжаемы какими нибудь специфическими внѣшними по отношенію къ замкнутой органической жизни дѣятельностями (положимъ, подобными моціону или спорту при чрезмѣрной полнотѣ).

Во всякомъ случаѣ такимъ путемъ получается возможность, такъ сказать, свободнаго функціонированія какой либо функціи; не ея функціонированія въ составѣ организма въ соотношеніи съ другими органическими функціями (амфигенетически) – а ея свободнаго извнутри самодовлѣющаго (ортогенетическаго) функціонированія. Какъ только возникаетъ такое свободное функціонированіе, открывается и новый конфликтъ и новое противорѣчіе въ предѣлахъ ея самой – между ея свободнымъ и ея органически-зависимымъ функціонированіемъ. Осуществленіе функцій въ одномъ направленіи (самодовлѣнія) вступаетъ въ противорѣчіе съ оформленіемъ ея въ другомъ направленіи (подчиненности, взаимной связанности). Функція или ея органъ, ея строеніе или динамика, увлекаемые по одному направленію, искажаютъ ея формовку въ другомъ направленіи. Конечно, и здѣсь путемъ непрерывнаго улаживанія неустранимаго конфликта можно избѣжать его завершенія, можетъ быть достигнуто равновѣсіе. Но оно можетъ быть достигнуто лишь въ видѣ непрерывающейся борьбы и въ видѣ постоянной незавершенности, постояннаго искаженія и ломки. Противорѣчіе, противоборство, незавершаемость и неизживаемость – и здѣсь являются основными чертами происходящаго. Если же эта незавершенность преодолѣвается, – то либо уничтожается свободное функціонированіе и происходитъ упадокъ, возвратъ къ функціонированію органически-связанному (и слѣдовательно въ органическую противорѣчивость), либо же преодолѣваетъ свободное функціонированіе и тогда уничтожается или искажается органическая связность – и тѣмъ самымъ подготавливается угроза жизни организма.

Этотъ процессъ можетъ быть наблюдаемъ во всевозможныхъ плоскостяхъ органической жизни – отъ жизни организма – индивидуума до жизни сложныхъ обществъ, отъ жизни отъединенныхъ духовныхъ сферъ, до жизни совокупныхъ культуръ. Слѣдуетъ отмѣтить, что такъ называемыя высшія функціи культуры цѣликомъ основаны именно на такомъ свободномъ функціонированіи сверхнапряженной органической служебной функціи. Такова сама высшая культура цѣликомъ взятая – въ составѣ совокупной жизни общества; таково же развитіе и отдѣльныхъ ея отраслей. Въ связи съ другой моей работой[14]14

Первая часть которой была напечатана въ «Логосѣ» 1913 г. книга 3–4, – «Объектные мотивы философскихъ построеній».

[Закрыть] могу отмѣтить, что таковъ смыслъ и самодовлѣющаго философскаго мышленія. Мышленіе, вырабатываемое въ своемъ строеніи и составѣ амфигене-тически, получаетъ при опредѣленномъ усиленіи своей функціональной силы возможность свободнаго самодовлѣющаго ортогенетическаго развертыванія, – что и даетъ чистое мышленіе, – мышленіе философское. Но чистое философское мышленіе, самодовлѣюще развивая средственно-зависимыя исходныя данныя (т. е. ортогенетически развертывая амфигенетическія функціи), выявляя свободно и несоотносительно то, смыслъ чего заключается именно въ соотносительности! обрекается тѣмъ самымъ на внутреннюю противорѣчивость и саморазрушеніе; таковой является судьба всякой философствующей мысли (додумываемой до конца).

Въ другихъ формахъ тотъ же процессъ протекаетъ во всѣхъ сферахъ высшей культуры, развивающей чистыя самостоятельныя цѣнности. Такова, напр., и этика, самодовлѣюще, ортогенетически развивающая содержаніе, соотносительное со слитной цѣльностью жизни, и тѣмъ приводящая къ неразрѣшимымъ и внутреннеразрушительнымъ конфликтамъ жизни и совѣсти. Всюду проявляется однородная динамика: функція создается въ органическомъ соотвѣтствіи съ другими; но получивъ возможность осуществить свое сверхнапряженіе, она вступаетъ въ полосу чистаго развитія и приходить тѣмъ самымъ въ противорѣчіе сама съ собой, какъ функціей органической, выявляя вмѣстѣ съ тѣмъ и заложенныя въ ея чистомъ функціонированіи противорѣчія (самодовлѣющаго использованія средственнаго), и приводитъ въ концѣ концовъ къ столкновенію съ цѣльностью организма, къ его подрыву или разрушенію. Эта діалектика развивается на почвѣ осуществленія сверхнапряженности функцій и можетъ опираться какъ на высокую силу таковой (примѣрно въ геніальности, одержимости), такъ и проще – на основу извнѣшняго облегченія или усиленія ея функціонированія, когда разбѣгъ функціи получается при освобожденіи ея отъ затратъ, потребныхъ въ нормальномъ органическомъ ея дѣйствіи. Примѣнительно къ функціямъ культуры можно это такъ формулировать, что должны накопиться свободныя (отъ органическаго функціонированія) силы, незанятое (органическимъ функціонированіемъ) время, свободные (отъ примѣненія въ органическомъ функціонированіи) матеріалы, чтобы могло проявиться такое свободное функціонированіе. Должны накопиться нѣкоторыя лишнія богатства, досужесть, несвязанность, нѣкія сверхвозможности для того, что бы могла реализоваться сверхнапряженность данной функціи. Но такъ какъ и первоначальный сверхпродуктъ есть уже результатъ функціонированія свыше органической необходимости, то мы здѣсь имѣемъ такое соотношеніе, что разъ начавшееся сверхфункціонированіе имѣетъ склонность, посколько не дѣйствуетъ непосредственно разрушительно, приводить къ дальнѣйшему сверхфункціонированію, – какъ камень своимъ паденіемъ приводитъ въ движеніе лавину.

Такова игра противорѣчій всякой органичности, всякой жизни: противорѣчія между совмѣстными функціями одного организма, усиливающіяся благодаря ихъ сверхнапряженности, сугубо возрастающія благодаря ихъ крайней множественности и взаимнымъ сплетеніямъ между собой; противорѣчіе, переносящееся въ новую плоскость при свободномъ развертываніи сверхнапряженной функціи, ибо оно тогда уже касается не ея отношенія къ другимъ, а ея отношенія къ себѣ самой;[15]15

Не трудно отсюда сдѣлать тотъ выводъ, здѣсь не подлежащій дальнѣйшему развитію, что бытійно высшая функція культуры обнаруживаетъ частичную аналогію съ патологическимъ органическимъ процессомъ. Философія есть въ нѣкоторомъ родѣ сладострастіе мышленія; геніальность – своего рода духовная опухоль.

[Закрыть]противорѣчіе, выливающееся во внутренній конфликтъ всѣхъ самодовлѣюще развивающихся функцій и выражающееся въ томъ парадоксѣ, что въ нихъ независимо развертывается то, что по своему происхожденію и строенію является зависимымъ и подчиненнымъ, т. е. не приспособленнымъ къ самодовлѣющему развертыванію.

* * *

Въ этой послѣдней плоскости противорѣчій мы касаемся еще и другой, быть можетъ наиболѣе глубокой и рѣшающей области таковыхъ. Рѣчь идетъ о конфликтѣ духовнаго и физическаго, сознанія и тѣла. Оставимъ въ сторонѣ самую основу этого конфликта, требующую самостоятельнаго разсмотрѣнія. Какова бы ни была связь духа и тѣла въ ихъ существѣ или происхожденіи, – пусть духъ зависитъ отъ тѣла или тѣло отъ духа – во всякомъ случаѣ тѣлесная сторона связывается тѣлесной средой, духовная въ своемъ содержаніи и стремленіи располагается по независимымъ линіямъ. Анализъ духовныхъ содержаній и ихъ синтезъ, выдѣленіе элементовъ и построеніе сложныхъ структуръ – независимо отъ реальной («тѣлесной») значимости тѣхъ и другихъ; динамика подстановки содержанія, производящая какъ движеніе логическое, такъ и передвиженіе нормативное – ни въ какой связи не находится съ дѣйствительной замѣнимостью явленій. Игра ассоціацій по сходству не имѣетъ отраженій въ мірѣ внѣшнемъ, также не имѣетъ отраженій въ немъ и механика вытѣсненія и выдвиженія въ фокусъ вниманія въ силу его (вниманія) ограниченности. Вообще соотношенія духовныхъ содержаній не подчинены реальнымъ соотношеніямъ вещей. И потому сколько бы ни предполагать взаимодѣйствія между духомъ и тѣломъ, каждая изъ этихъ сферъ располагается по своимъ независимымъ линіямъ и тѣмъ самымъ уже предопредѣленъ неизбывный между ними конфликтъ. Столь же предопредѣленъ конфликтъ и между разными областями духа, отъ одной исходной сферы развертывающагося по разнымъ путямъ въ самостоятельномъ движеніи. Здѣсь невозможно, не выясняя обстоятельно необходимыхъ предпосылокъ, наглядно установить и другой неотъемлемый внутренній конфликтъ, получающійся при всякомъ использованіи цѣнностей, совмѣщающихъ различныя цѣнностныя функціи (а таковы едва ли не всѣ вообще цѣнности); использованіе каждой цѣнностной функціи или системы таковыхъ давитъ, оттѣсняетъ или нарушаетъ другія.[16]16

Цѣнностная динамика, которая отсюда получается, будучи положена въ основу «теоріи цѣнностей», даетъ своеобразное освѣщеніе многимъ общимъ вопросамъ культуры.

[Закрыть]Всѣ эти или подобныя противорѣчія и противоборства могутъ въ конечномъ счетѣ быть сводимы на противорѣчіе органической жизни.

Изъ самозаконности духовной и тѣлесной сферы вытекаетъ въ частности еще одно глубинное противорѣчіе, сводящееся къ многолинейности духовной области по сравненію съ однолинейностью дѣйствительности. Тѣлесная реальность и все съ ней связанное и отъ нея зависимое располагается по одной линіи временнаго необратимаго теченія. Что было, не можетъ быть сдѣлано не бывшимъ, и что не было – не можетъ быть замѣщено или возмѣщено. Въ одинъ моментъ только одно происходитъ; разъ происшедшее изъ этого момента невытравимо, не происшедшее – въ него невставляемо. Наоборотъ, духовныя содержанія внѣвременны, альтернативно – замѣнимы и, такъ сказать, параллельно возможны. Въ этомъ смыслѣ реальность падаетъ подъ категорію необходимости, духовное содержаніе подъ категорію возможности, альтернативы. Мы можемъ себѣ представить разное относительно одного и того же; можемъ желать разнаго, стремиться къ разному, но осуществиться можетъ только одно. Нѣчто совершенное, разъ совершено, неистребимо, хотя бы оно было несовмѣстимо съ духовнымъ содержаніемъ и оставалось въ сознаніи столь же невытравимымъ фактомъ, какъ и неизгладимымъ укоромъ.

* * *

Такъ въ безвыходныхъ противорѣчіяхъ и въ процессѣ ихъ совмѣщенія и сопереживанія протекаетъ органическая или органически-подобная жизнь – жизнь біологическаго организма и жизнь общества, жизнь культуры и жизнь душевная. Нѣтъ поэтому менѣе обоснованной точки зрѣнія, какъ та, которая исходитъ изъ оптимистическаго предположенія о будто возможной всеразрѣшающей общей гармоніи, или которая выставляетъ критерій полноты развертыванія и осуществленія всѣхъ жизненныхъ возможностей, или хотя бы какихъ либо возможностей, или которая выставляетъ критерій такъ называемаго послѣдовательнаго, логическаго доведенія до конца опредѣленнаго требованія или выставляетъ задачу идеальнаго, совершеннаго или хотя бы безтревожнаго устроенія жизни. Всѣ эти и подобныя задачи и критеріи обнаруживаютъ основное и существенное непониманіе, отсутствіе соприкосновенія съ подлинной дѣйствительностью.

Оптимизмъ общей гармоніи лишенъ пониманія той глубинной противорѣчивости, той трагической размноженности, въ которой неизбѣжно протекаетъ всякая жизнь; онъ предполагаетъ гармоничность при завѣдомомъ и неотъемлемомъ разнобой духовнаго и физическаго міра. Полнота осуществленія возможностей (или хотя бы одной возможности) является наивнымъ выраженіемъ самоощущенія сверхнапряженной функціи, жизненность которой именно и создается ея ограниченіемъ; она возводитъ въ критерій и идеалъ то, что является роковой опасностью для цѣлаго и столь же роковой опасностью и для самой доводимой до полноты функціи, – ибо это доведеніе обнаружитъ мнимость ея чистаго функціонированія также, какъ его саморазрушительность. Критерій такъ называемой логической послѣдовательности и вообще представляетъ чистое недоразумѣніе, ибо на самомъ дѣлѣ онъ означаетъ не нѣкое логическое отношеніе, а – отношеніе абстрактнаго выдѣленія одной черты изъ синтеза, въ которомъ она впервые только и получаетъ смыслъ, – возведеніе этой выдѣленной черты въ ни съ чѣмъ не связанный максимумъ. Съ особенной наивностью примѣняется этотъ критерій въ общественной сферѣ, подмѣняя подлинную задачу несоотносительнымъ съ нею теоретическимъ разсужденіемъ. Ибо подлинная задача всегда и заключается въ томъ, чтобы выявить требуемое въ его сложной органичности, а не въ предполагаемо выдѣленной самостоятельности; и сугубая несоотносительность получится, если результаты этого выдѣленія все же приложить къ реальной задачѣ во всей ея конкретной полнотѣ.