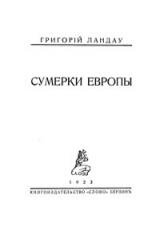

Текст книги "Сумерки Европы"

Автор книги: Григорий Ландау

Жанр:

Философия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)

Общественный духъ опредѣляетъ войну нисколько не въ меньшей степени, чѣмъ финансы и быстрота передвиженія, вмѣстѣ взятые. При неимовѣрной напряженности, спѣшности и сложности безмѣрныхъ работъ и великихъ событій, – представимо ли, что подобную дѣятельность возможно успѣшно осуществлять иначе, какъ при высокой культурѣ чувства отвѣтственности во всей толщѣ общества, и при соотвѣтствующей ему – увѣренности каждаго въ другомъ, взаимномъ довѣріи. Можетъ ли въ современномъ фантастически сложномъ сплетеніи сколько-нибудь спориться работа, если каждый или большая часть участвующихъ въ ней не исполняютъ каждый на своемъ мѣстѣ, свое дѣло, большое или малое, поистинѣ – за совѣсть. Въ бѣшеной торопливости умаляется значеніе контроля; да его значеніе умаляется уже тѣмъ, что послѣдствія совершеннаго ложатся не-возвратно на чаши историческихъ взвѣшиваній. Если не слѣдуетъ сваливать на стрѣлочника великихъ послѣдствій великихъ событій, то все же вѣдь, дѣйствительно, и отъ стрѣлочника они иной разъ могутъ оказаться въ зависимости. Заминка въ одномъ мѣстѣ можетъ привести къ затору во всемъ движеніи; если есть болѣе важныя и менѣе важныя, или даже и ничтожныя дѣятельности – по своему положительному значенію, то по отрицательному – всяческія дѣйствія могутъ сказаться гибельными. Механизмъ будетъ успѣшно работать, только когда сверху донизу въ немъ разлито чувство отвѣтственности, сознаніе долга, выдержка, твердость духа, увѣренность каждаго, что и другой исполнитъ свой долгъ до конца; ибо только увѣренность въ другихъ закрѣпляетъ и увѣренность въ себѣ, довѣріе къ чужому исполненію долга поддерживаетъ въ тяжелыя минуты на путяхъ собственной неуклонности, изъ мертваго долга-подвижничества превращая ее въ живое творческое напряженіе. Люди сплочены въ единый механизмъ, и его приводными ремнями являются не механическія силы, а мораль долга и отвѣтственности; та мораль, которая сочетаетъ индивидуалистическое самодовлѣніе съ коллективнымъ единствомъ. Въ разныхъ людяхъ, на разныхъ общественныхъ позиціяхъ – эта мораль принимаетъ и различныя воплощенія: отъ элементарнѣйшей честности, добросовѣстности, иногда даже простой скучной аккуратности въ исполненіи службы, до героическаго самоотверженія при осуществленіи взятой на себя миссіи. Эта мораль будетъ проявляться подъ огнемъ на полѣ битвы и въ тылу за станкомъ, въ минуту непосредственной опасности, и въ дни далеко опосредствованной подготовительной работы; она управляетъ и штыкомъ при нанесеніи удара, и молотомъ, и перомъ. Она, правда, не импровизируется героическимъ нутромъ, а вырабатывается въ народѣ – въ долгіе годы мира; воспитывается всѣмъ складомъ его жизни, ежедневной работы и праздничныхъ отдохновеній, фабрикой и искусствомъ. Ею опредѣляется война, но она опредѣляется миромъ.

Аналогичное надо сказать уже и не про чисто моральную, а – интеллектуальную психику, впрочемъ, болѣе тѣсно и непрерывно связанную, сплетающуюся съ моральной, чѣмъ это нерѣдко представляется съ перваго взгляда. Для владѣнія и управленія громадными массами – людскими и матеріальными, – для приспособленія къ неожиданнымъ сложнѣйшимъ и часто еле разгаданнымъ обстоятельствамъ, для спѣшнаго переоформленія народной жизни, иногда даже и въ ея интимно-бытовомъ укладѣ, для выработки и осуществленія новыхъ ударовъ, для отвѣта на нихъ, нужна – и помимо знаній, науки, техники – нужна высокая талантливость, большой характеръ; иниціатива и рѣшительность, интуиція и самообладаніе; нуженъ готово произведенный подборъ надлежащихъ людей на надлежащихъ мѣстахъ – the right man on the right place. Для быстрой мобилизаціи – не только общественной, людей и матеріаловъ, но и – духовной: дарованій и умѣній, – подъ рукой должно въ изобиліи быть то самое, что мобилизаціи подлежитъ, таланты, знанья, иниціатива, работоспособность, умѣнье владѣть людьми и собою. Эти свойства въ индивидуальномъ разрѣзѣ – могутъ являться благодатью. Но въ разрѣзѣ народной жизни они воспитываются и взращиваются исторіей, культурой, государственнымъ укладомъ, житейскимъ бытомъ; и не только выращиваются, но и выносятся на тѣ общественныя мѣста, въ тѣ узлы, гдѣ они работаютъ и совершенствуются съ наибольшей производительностью и наглядностью; и откуда ихъ легко получить въ минуты особо острой нужды. Конечно, въ современномъ намъ мірѣ нѣтъ, вѣроятно, страны, гдѣ бы не пропадало и не гибло много прекрасныхъ силъ и возможностей; и нѣтъ страны, гдѣ бы кое-какія изъ большихъ силъ въ концѣ концовъ не пробивались. Весь вопросъ только въ большемъ и меньшемъ; и этотъ большій или меньшій просторъ духовной жизни и проявленій – есть дѣло мирнаго времени, общегражданской культуры; и отъ него зависитъ дѣло войны.

Но даже и въ самомъ тѣсномъ смыслѣ воинской психики – доблестей и слабостей – война проявляетъ лишь свойства, накопленныя въ годы мира. Вѣроятно, многіе – въ томъ числѣ и иные военные авторитеты, высокомѣрно относившіеся къ стаду мѣщанъ, снабженныхъ оружіемъ, не предусмотрѣвшіе сопротивленія бельгійцевъ и т. п. – не ожидали того поистинѣ эпическаго характера, который приняла протекающая міровая война. А между тѣмъ достаточно было съ нѣкоторымъ вниманіемъ отнестись къ характеру нашего времени, чтобы и до войны отчетливо усмотрѣть основную его пружину въ дисциплинѣ и героизмѣ, въ дисциплинированномъ героизмѣ. Наиболѣе реально-поэтическое воплощеніе, поистинѣ въ подлинномъ смыслѣ слова символическое, наше время получило въ авіаціи; но она лишь репрезентативна для множества разнообразнѣйшихъ сторонъ и пластовъ современной дѣйствительности. Наиболѣе буднично-реальное воплощеніе духъ нашего времени имѣетъ въ компактныхъ рабочихъ массахъ, буднично и твердо исполняющихъ свою подчасъ полную ежеминутныхъ опасностей работу въ шахтахъ, въ туннеляхъ, во множествѣ тяжелыхъ производствъ. Спокойную отвагу владѣющей собой личности, чувствомъ отвѣтственности дисциплинированную въ солидарный героизмъ массъ, – вотъ что съ собою принесли въ современные легіоны запасные и; ополченцы, вотъ что взрастилъ весь складъ современной передовой культуры. И какъ въ поражающихъ воображеніе подвигахъ настоящей войны проявляется героизмъ мира, такъ и вообще въ культурѣ мира – вычеканилась мощь воюющихъ державъ. Наступила пора въ корнѣ передѣлать древній афоризмъ. Если хочешь быть сильнымъ на войнѣ, твори культуру мира. Si vis bellum para pacem.

* * *

Само собою разумѣется, что, подчеркивая рѣшающую роль общегражданской мирной культуры въ дѣлѣ современной войны, я нисколько не хочу затушевать наличности и спеціально воинской подготовки, профессіи, производства. Если къ войнѣ оказалось необходимымъ приспособить самодовлѣюще-мирное производство страны, ни въ какой степени не заготовленное впрокъ для войны, то не слѣдуетъ упускать изъ вниманія и спеціально военныхъ заводовъ, предпріятій, именно впрокъ и работавшихъ. Если для войны пригодились знанія и личныя силы мирнаго труда, то, конечно, не слѣдуетъ забывать и тѣ группы, которыя профессіонально готовились къ войнѣ, впрокъ разрабатывая знанія и умѣнія, специфически воинскія. И наконецъ даже и приспособленіе мирной культуры къ военнымъ надобностямъ произошло тѣмъ быстрѣе и успѣшнѣе, чѣмъ болѣе были въ довоенное время продуманы задачи войны, и чѣмъ предусмотрительнѣе были задолго до нея приспособлены къ гражданскому механизму мирной культуры тѣ добавочные колесики и винты, которые позволили сравнительно быстро примѣнить аппаратъ одного назначенія для назначенія временно-новаго. Существо отстаиваемаго здѣсь положенія отнюдь не въ томъ заключается, что будто культивированіе спеціально воинскихъ задачъ не играетъ роли для войны, а въ томъ, что рѣшающее значеніе имѣетъ культура самодовлѣюще мирнаго назначенія; и уже къ ней могутъ быть приспособлены заранѣе придуманные механизмы, содѣйствующіе въ нужную минуту ея новому использованію; но не въ виду этого новаго использованія она растетъ, не въ качествѣ милитаристической она оказывается наиболѣе пригодной для войны, а именно въ качествѣ самодовлѣюще общегражданской.

Аналогичное относится и къ личному составу. Безчисленныя арміи современности далеко перерастаютъ профессіональные кадры, а при серьезной убыли – и замѣщаютъ ихъ. Но, кромѣ того, н самый профессіонально воинскій составъ все болѣе включаетъ въ себя общегражданскіе, мірскіе элементы и функціи (какъ, напр., авіаторы и инженеры, руководители желѣзнодорожнымъ движеніемъ, интендантствомъ и пр.). И, наконецъ, силою современнаго строя, все болѣе демократизирующагося въ большинствѣ странъ западной культуры, профессіонально-воинскій классъ не можетъ не отражать въ своей работѣ и въ своей работоспособности, въ самыхъ методахъ и путяхъ дѣятельности, организаціи, продумыванія – общаго духа своего общества, общихъ навыковъ и типовъ работы окружающей рабочей и общественной среды. Въ этомъ отношеніи Германія представляетъ какъ бы отклоненіе отъ другихъ странъ западной культуры; въ ней профессіонально-воинскій, дворянскій классъ отличается особою исключительностью, рѣзкой отдѣленностью отъ гражданскаго общества. Тѣмъ не менѣе не слѣдуетъ преувеличивать и это противопоставленіе. Съ одной стороны, не можетъ подлежать сомнѣнію, что юнкерскій духъ наложилъ свою четкую и тяжелую печать на весьма многія стороны германской общегражданской жизни и духа; но не слѣдуетъ упускать изъ вниманія и другую сторону. Какъ бы ни было замкнуто юнкерство Пруссіи, трудно усомниться въ томъ, что общій духъ германской систематически упорной работы отразился и на немъ. Вѣроятно, при тщательномъ анализѣ можно было бы вскрыть, положимъ, у стараго Мольтке не мало общихъ методовъ работы съ выдающимся нѣмецкимъ организаторомъ торговаго флота, чиновникомъ, фабрикантомъ, профессоромъ. Но какъ бы то ни было, въ Пруссіи, дѣйствительно, специфическій юнкерскій милитаризмъ рѣзко выдѣлялъ профессіональный воинскій классъ изъ гражданскаго общества. Однако, и это только подтверждаетъ защищаемую здѣсь точку зрѣнія. Я убѣжденъ, что впослѣдствіи при анализѣ войны выяснится – вопреки первымъ поверхностнымъ впечатлѣніямъ, – что прусскій юнкерскій милитаризмъ оказался на войнѣ слабѣе, чѣмъ это ожидали, оказался не на высотѣ возлагавшихся на него надеждъ, быть можетъ, даже въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ – прямо таки несостоятельнымъ; и что вызволяли его именно резервы и импровизація общегражданскаго коллектива. Провалъ того же юнкерскаго состава въ германской дипломатіи, даже въ военное время въ меньшей степени впитывающей въ себя мирныхъ гражданъ, чѣмъ это дѣлаютъ военные кадры, можетъ быть, безъ сомнѣнія, признанъ доказаннымъ уже и сейчасъ.

* * *

Та зависимость культуры специфически-милитарной отъ общегражданской, которую я выше намѣчалъ, отчасти имѣетъ мѣсто во всякую эпоху, но отчасти – и притомъ въ весьма существенной степени – составляетъ особенность только нѣкоторыхъ эпохъ исторіи, и притомъ характернѣйшимъ образомъ – эпохи современной. Въ этомъ и заключается разгадка ошибочности того классическаго утвержденія позитивной школы прошлаго вѣка, которое я приводилъ выше и которое было вполнѣ правильнымъ для нѣкоторыхъ ступеней общественнаго развитія, но менѣе всего оправдываемо для настоящаго времени.

Суть дѣла заключается въ роли профессіонально выдѣленнаго элемента (личнаго и матеріальнаго) въ цѣломъ общества; а слѣд., и вообще въ томъ, можетъ ли структура даннаго общества дать рѣзко раздѣльныя группы разнаго назначенія и самодовлѣющей организованности. Конечно, общество всегда находится во взаимодѣйствіи всѣхъ своихъ составныхъ частей, и потому всегда неизбѣжно нѣкоторое соотвѣтствіе и взаимная зависимость между разными его функціями и слоями. Тѣмъ не менѣе, когда по состоянію общественнаго уклада, матеріальной и моральной культуры даннаго строя, отдѣльныя его функціи и носители рѣзко выдѣлены и отграничены одни отъ другихъ, тогда господство того или другого слоя – военнаго или хозяйственнаго – опредѣляетъ собою всю жизнь страны, ея психологію и бытъ, ея душу и исторію; тогда и милитаристическое господство направляетъ жизнь страны по пути, рѣзко отличному отъ путей господства торгово-промышленнаго. Тогда одна функція, не только руководитъ остальными, но именно за счетъ остальныхъ и можетъ господствовать; тогда расцвѣтъ ея можетъ сопровождаться – въ теченіе нѣкотораго историческаго періода – подавленіемъ остальныхъ, ихъ прозябаніемъ, даже и замираніемъ. Воинская организація можетъ разрастаться (конечно, на ограниченный историческій періодъ) цѣною пришибленности народной жизни, на ея упадкѣ строя свою мощь и своею мощью закрѣпляя общій упадокъ.

Совсѣмъ другая картина развертывается на тѣхъ ступеняхъ общественнаго развитія, когда народная жизнь проявляетъ глубинное единство, взаимопроникновеніе, неразличимость или тѣсную сплоченность своихъ составныхъ функцій и частей. Это можетъ быть единствомъ еще нерасчлененннаго общества, опредѣляемаго непрерывностью своей соціальной ткани; это можетъ быть единствомъ крайне расчлененнаго общества, разслоившагося, полнаго внутренней борьбы и сопротивленій, но именно въ силу этого разслоенія на взаимоборствующія, но взаимосвязанныя, зависимыя и взаимодѣйствующія части, – представляющаго новую ступень интеграціи, новое строеніе усложненной объединенности. Къ первому типу относятся общества ранней, пожалуй – первобытной культуры; ко второму – общество современное, высоко расчлененное и вмѣстѣ съ тѣмъ и крѣпко на крѣпко спаянное.

Я не знаю, многіе ли ощущаютъ вообще какую-то поразительную, глубинную родственность – конечно, лишь въ нѣкоторыхъ формальныхъ основахъ – между столь сложной современной западно-европейской культурой и культурами ранними, «дѣвственными», зачинающими. Я нисколько не хочу отрицать и различныхъ рядовъ упадочничества, усталости, которые проявлялись еще такъ недавно по разнымъ гранямъ современнаго необычайно сложнаго, многоразвѣтвленнаго и разносплетеннаго организма. Здѣсь не мѣсто вскрывать основы этого сосуществованія противоположностей – coincidentia oppositorum – которое даетъ возможность каждому подмѣчать въ одномъ и томъ же матеріалѣ различное сообразно своему вкусу. Въ настоящемъ мѣстѣ я только хочу – и только могу – отмѣтить, что современная западно-европейская культура носила въ себѣ такой порывъ дѣйственной и еще дѣвственной стихіи, такую непочатость возможностей, такую непосредственность, почти наивность творчества, такой смѣлый бѣгъ въ неизвѣданное, но при зтомъ вовсе не устрашающее, а, наоборотъ, богатое обѣщаніями и радостными неожиданностями, – которые свойственны только молодости человѣка и народа. Въ этомъ смыслѣ западная Европа, безъ всякихъ сомнѣній, несравненно моложе странъ отсталыхъ, еще не развернувшихся; она моложе самой себя въ предшествующіе періоды своей собственной культуры, въ свои предыдущіе вѣка. Въ этомъ-то смыслѣ въ ней и чувствуется родство съ тою духовностью, которую можно себѣ рисовать (не скрываю отъ себя, что только съ весьма большою дозой упрощающей условности) на зарѣ человѣческой культуры. Разумѣется, это новое рожденіе происходитъ на совершенно несравнимой культурной ступени; спираль исторіи привела къ той же точкѣ, но только на несравнимой высотѣ. Какъ когда-то (многократно, въ разныхъ мѣстахъ, въ разныя времена и различно) зачиналось строительство культуры на почвѣ готовой, извнѣ данной природы, такъ теперь растетъ новое строительство на новой почвѣ культуры самосозидаемой; человѣческое творчество служитъ основой и предпосылкой человѣческаго творчества, какъ когда-то ими служила природа; человѣкъ строитъ на человѣческомъ, какъ когда-то онъ строилъ на природномъ, на божескомъ[9]9

Ср. статью мою въ «Сѣверн. записк.», 1913 г. IV: «Увалень я культура», 6.

[Закрыть]. Онъ строитъ на предпосылкахъ, имъ же создаваемыхъ и поддерживаемыхъ, какъ онъ раньше строилъ на предпосылкахъ извнѣ данныхъ; (и можетъ быть, лишь отраженіе этого сказывается и на наиболѣе самодовлѣющемъ творчествѣ – въ мыслительной архитектурѣ, въ философіи, – гдѣ на мѣсто былой метафизики онъ подводитъ самовырабатываемые фундаменты гносеологіи). Въ этомъ смыслѣ, конечно, нѣтъ большаго различія, какъ между складывающимся типомъ современной культуры и культурой первобытной; въ этомъ смыслѣ вся предшествующая нашему времени культура въ существѣ своемъ однотипна съ первобытною и рѣзко отличается отъ нарождающейся. Въ этомъ смыслѣ мы имѣемъ какъ бы два ея этажа, два слоя; и различіе между ними, вытекая изъ намѣченнаго основанія, проникаетъ и распространяется по всѣмъ ея плоскостямъ. Но въ предѣлахъ новаго слоя – западно-европейская культура нашего времени являлась своего рода зачинающей, молодой, своего рода первобытною; и въ этомъ-то и основаніе тѣхъ аналогичныхъ линій, которыя сближаютъ ее съ зачинающею молодостью человѣчества.

Возвращаясь тѣснѣе къ ближайшей темѣ настоящей главы можно отмѣтить двѣ относящіяся сюда черты. Съ одной стороны, это – всенародность современной войны, демократическій характеръ всякаго государственнаго дѣланія въ странахъ западной культуры, будь то дѣланіе мирное или военное. Съ другой стороны, это, именно, выше отмѣченная объединенность жизни – единою высокою техническою культурой, являющейся сейчасъ общею средою жизни всего общества, а не спеціальнымъ достояніемъ одного класса въ отличіе отъ другого. Военное дѣло черпаетъ изъ общаго бассейна человѣчески созданной среды (примѣрно – рельсовая сѣть, телеграфная сѣть, заводская организація, электрическіе распредѣлители, жилищныя скопленія и пр., и пр.), какъ нѣкогда черпало свои дубины и камни изъ непосредственно единой среды природной.

Дѣло теперь не такъ обстоитъ, что народъ живетъ одною матеріальною культурой, привилегированные слои – другою, а для военнаго дѣла имѣется и своеобразная техника. При такой структурѣ военное дѣло, дѣйствительно, было бы дѣломъ специфическимъ, и могло бы – при своемъ господствѣ – милитаризировать и всю культуру. Дѣло обстоитъ теперь такъ, что разные слои народа пользуются совершенно по различному, въ глубочайшимъ образовъ различныхъ степеняхъ, – но все же единымъ общимъ составомъ культурной среды. Освѣщена ли каморка одною пятисвѣчевою лампочкой, или залитъ особнякъ потоками электрическаго свѣта – та же центральная станція работаетъ на каморку и на особнякъ. Посылается ли изрѣдка открытка, или летятъ ежедневно телеграммы и ведутся разногородніе телефонные переговоры – та же почтово-телеграфная организація используется въ обоихъ случаяхъ. Ѣдетъ-ли человѣкъ въ биткомъ набитомъ вагонѣ четвертаго класса, или въ отдѣльномъ купэ перваго, – онъ ѣдетъ по тѣмъ же рельсамъ, и тотъ же пароходъ везетъ эмигранта въ трюмѣ и милліардера въ роскошныхъ салонахъ. Выпивается ли въ прикуску стаканъ чаю или за чашкой мокка цѣдятъ тонкіе ликеры – въ обоихъ случаяхъ предполагается тотъ же международный обмѣнъ со всей его безконечно сложною организаціей. И тѣ же шахты нужны для отопленія рабочей квартирки и для веденія богатѣйшаго предпріятія. И словомъ, общая, единящая среда – хотя уже и не природная, какъ то было раньше, а человѣкомъ созданная и совокупнымъ трудомъ поддерживаемая – лежитъ въ основѣ обще-единенной жизни, хотя по разному используется каждымъ; и только изъ этой общей среды и единой почвы, той самой, которою существуетъ и мирная жизнь общества, – черпаетъ свои средства и военное дѣло.

Иначе было, когда масса жила, положимъ, натуральнымъ хозяйствомъ, военное же дѣло требовало специфической техники; но въ нѣкоторой степени аналогично было, когда и военное и; невоенное дѣло одинаково строились на элементарной обработкѣ природы или на примитивныхъ изобрѣтеніяхъ раннихъ культурныхъ достиженій. И кромѣ того, аналогично и въ тѣ времена тѣсно единенной жизни, всякое значительное достиженіе вызывалось и отражалось на совокупномъ бытіи. Стрѣла и лукъ были, конечно, геніальными техническими созданіями своего времени; появившись въ связи съ нѣкоторымъ высвобожденіемъ, отвлеченіемъ мысли отъ связности съ мускульно-органическимъ ощущеніемъ, они годились столько же для охоты, какъ и для войны, служили общему самоутвержденію племени, его безопасности и обезпеченности; служили и духовному росту личности, росту ея самодовлѣнія въ преодолѣніи пространства. Когда кузнецы научились ковать мечи и щиты, обезопасивъ воиновъ отъ стрѣлъ и вооруживъ ихъ разящимъ металломъ, они въ томъ же процессѣ создавали и орудія мирнаго труда и утварь домашняго обихода; и около защищеннаго и украшеннаго ими очага, за увѣренной работой складывались пѣсни и сказанія, творились эпосъ и миѳы.

Единый резервуаръ жизни, труда и умѣній создавалъ и военное, и мирное дѣло; и въ томъ, и въ другомъ участвовало все племя, то и другое творилось всенароднымъ усиліемъ за общею отвѣтственностью. Далеко ушли мы отъ тѣхъ временъ; но снова общимъ единымъ резервуаромъ культуры создается и мирное, и военное, – плуги и пушки снова куются тѣми же кузнецами; снова къ всенародному приближается и мирное и ратное дѣло, и во всякомъ случаѣ за все болѣе общею отвѣтственностью оно ведется. Я нисколько не восхваляю, я устанавливаю характеръ совершающагося. По самому глубинному существу современности «милитаризмъ» теперь – не подчиненіе гражданской культуры военной, а частичное использованіе въ виду военныхъ задачъ самодовлѣющей мирной культуры. Хорошо ли это или плохо – это вопросъ особый; но это такъ. И съ этимъ одинаково можно считаться, если хочешь бороться съ вытекающими отсюда послѣдствіями и если ихъ принимаешь.

* * *

Я нисколько не имѣлъ выше въ виду утверждать, что въ современности не можетъ быть милитаризма въ привычномъ смыслѣ этого понятія, т. е. такого соотношенія военныхъ и общегражданскихъ задачъ, при которыхъ вторыя оказываются искажаемыми первымъ. Я только думаю, что посколько такой милитаризмъ существуетъ, онъ можетъ существовать лишь въ странахъ слабыхъ въ военномъ дѣлѣ. Впрочемъ, и въ сильныхъ государствахъ онъ можетъ въ извѣстной степени проявляться и даже существенно отравлять ихъ гражданскій обликъ, налагая на него свою печать; но и тамъ онъ лишь ослабляетъ, а не усиливаетъ военную мощь страны. Сильная, побѣдоносная воинская культура въ дѣйствительности возможна лишь тамъ, гдѣ (и посколъ-ко) сильна и расцвѣтаетъ самодовлѣющая культура общегражданская, надстройкой и частичнымъ использованіемъ которой и является культура военная.

II

Милитаризма подлинно самодовлѣющаго (независимаго оть задачъ гражданскаго общества) въ современныхъ условіяхъ нѣтъ и, думаю, и не можетъ быть, развѣ, что въ представленіи писателей – его почитателей, а въ особенности хулителей. Едва ли какой либо государственный дѣятель или крупный дѣятель военный способенъ былъ бы теперь проповѣдывать, а въ особенности осуществлять милитаризмъ ради него самого. Слишкомъ наглядна невозможность его осуществленія, невозможность самаго даже приступа къ его осуществленію внѣ связи со всей полнотой народно-государственной жизни. Съ серьезнымъ милитаризмомъ должно быть соотносительно совокупное народное бытіе – хозяйство, организація, техника, психологія, изобрѣтательность, бытъ – и такъ какъ насильственно его приспособлять нельзя, во всякомъ случаѣ нельзя безъ того, чтобы оно не согнулось, не захирѣло и тѣмъ самымъ не подорвало самаго милитаризма, обезсиливъ его своимъ къ нему приспособленіемъ, – то милитаризмъ можетъ существовать, какъ значительное явленіе, только въ составѣ такой народной жизни, которая сама по себѣ его требуетъ и предопредѣляетъ. Милитаризмъ дѣйствительно значительный и вліятельный можетъ быть не опредѣлителемъ народной жизни, а лишь ея орудіемъ, не руководителемъ народной судьбы, а ея исполнителемъ. Онъ можетъ быть силенъ только, посколько выросши изъ народной жизни, онъ осуществляетъ государственную задачу – мирную жизненную историческую задачу государства. Отсюда слѣдуетъ, что понять смыслъ, значеніе и вѣсъ даннаго милитаризма возможно только опредѣливъ ту служебную роль, которую онъ въ данное время осуществляетъ. Эта роль различна въ современной Франціи и въ довоенной Германіи и потому глубоко различны и производные отъ нихъ ихъ милитаризмы.

Разсматривая оба милитаризма, необходимо отвлечься отъ нѣкоторыхъ внѣшнихъ особенностей, обусловленныхъ историческими условіями, традиціями и поверхностными наслоеніями, мало затрагивающими ихъ существо. Связь съ сословными привилегіями, съ общимъ соблюденіемъ и почитаніемъ соціальныхъ положеній и различій, со всепроникающей продуманной организованностью наложили свою печать на нѣмецкій милитаризмъ, давая въ разныхъ сплетеніяхъ различные его болѣе или менѣе внѣшне знакомыя черты. Въ содержаніи своемъ онъ, очевидно, былъ только воплощеніемъ, отраженіемъ и частнымъ примѣненіемъ общихъ свойствъ германской культуры той же эпохи, какъ она болѣе или менѣе одинаково проявлялась на заводахъ и въ лабораторіяхъ, въ чиновничьихъ канцеляріяхъ, въ громадныхъ Kaufhaus'ахъ или университетскихъ организаціяхъ. Смыслъ его опредѣлился всѣмъ смысломъ германскаго государственнаго бытія.

И точно также должны быть и въ современномъ французскомъ милитаризмѣ внѣшнія черты, опредѣляемыя вліяніемъ и отблесками традицій и современныхъ условій, въ сущности мало существенныя для уясненія его подлиннаго содержанія. Такъ надо отнести долю его проявленій на своеобразное сочетаніе побѣдоноснаго самочувствія съ ощущеніемъ тревоги за себя; надо удѣлить долю и демократической нерасчлененности, ослабленію специфически воинскаго этикета, что такъ неизбѣжно въ современной демократіи. Отсюда та упрощенность, которая подчасъ звучитъ вмѣсто прежней отчеканенной солдатской рѣзкости. Знаменитое слово Бріана, которое вѣроятно нелегко будетъ предано забвенію – схватить Германію за шиворотъ – ярко выражаетъ эти особенности. И тѣмъ не менѣе все это лишь внѣшняя оболочка и не этимъ опредѣляется существо французскаго милитаризма. И оно опредѣляется своей подчиненностью общей государственной задачѣ страны. Характерно въ этомъ отношеніи отмѣтить роль, которую играютъ въ ней побѣдоносные генералы – тріумфаторы. Страною, которая сто лѣтъ привыкла увлекаться генераломъ, поклоняться его успѣху, въ которой еще на глазахъ старшихъ изъ нынѣ живущихъ поколѣній былъ возвеличенъ ничтожный Буланже только для того, чтобы было, съ кѣмъ носиться, которая въ дѣлѣ Дрейфуса допустила отчаянную борьбу, лишь бы не признаться въ ошибкахъ и преступленіяхъ нѣсколькихъ военныхъ, – этой страной сейчасъ управляютъ и представительствуютъ не выдающіеся побѣдители небывалой войны, въ числѣ которыхъ есть навѣрное подлинно замѣчательные люди и государственные организаторы, а обычные прежніе исконные депутаты-адвокаты, отчасти пріумноженные промышленниками. И милитаризмъ осуществляютъ и выражаютъ именно эти статскіе люди, подгоняемые палатой, газетами и толпой. Милитаризмъ есть теперь для Франціи, какъ онъ раньше былъ для Германіи, не дѣло преимущественно военныхъ, а дѣло государства, кѣмъ бы таковое ни управлялось, въ комъ бы оно ни воплощалось; онъ не руководитъ государствомъ, а ему подчиняется, будучи орудіемъ его насущнѣйшихъ задачъ. И вотъ въ отличіи этихъ неотъемлемыхъ государственныхъ задачъ, различныхъ для Германіи довоенной и повоенной Франціи, – и заключается различіе смысла и значенія ихъ милитаризмовъ.

Эти государственныя задачи въ существѣ своемъ были уже намѣчены: для Германіи то была задача творческаго роста страны, находившейся на подъемѣ могучихъ напряженій; для Франціи это задача самообороны, самообезпеченія слабѣйшаго. Въ этомъ смыслѣ вполнѣ справедливо сказать, что для Германіи милитаризмъ былъ стороной и подробностью, орудіемъ общенароднаго наступательнаго движенія, для Франціи – оборонительнаго. Не такъ обстояло дѣло, что германскій милитаризмъ былъ наступательнымъ, а французскій оборонительнымъ, а такъ – что каждый изъ нихъ былъ орудіемъ соотвѣтственно наступающей и самообороняющейся общенародной жизни.

Наступательный милитаризмъ, милитаризмъ, стремящійся иди и войной, тѣмъ самымъ носитъ въ себѣ стремленіе къ разрушенію; милитаризмъ оборонительный, не перекидывающійся на другихъ, а какъ бы выжидающій ихъ у себя для отпора, – начала разрушенія въ себѣ не заключаетъ. Таково соотношеніе, если взять ихъ какъ самодовлѣющіе милитаризмы въ государствахъ, опредѣляемыхъ воинскими задачами. Но существенно мѣняется это соотношеніе, если имѣешь дѣло съ милитаризмами, подчиненными общенародной жизни.

Ибо наступательная общенародная жизнь, наступательная жизнедѣятельность, хозяйственная, культурная и соціальная – несетъ не разрушеніе, а созиданіе, творчество; а оборонительная общенародная жизнь – есть проявленіе застоя, охранительства, во всякомъ случаѣ завершенности историческаго дѣланія. Противоположность наступленія и обороны въ совокупной жизни народа – есть противоположность творчества и завершенности, порыва и удовлетворенія, жажды и сытости, работы и покоя – движенія и застоя. И милитаризмъ, какъ служебное орудіе, будетъ орудіемъ творчества въ наступательномъ государствѣ, будетъ орудіемъ неподвижности въ другомъ.

Не нужно, надѣюсь, подчеркивать, что это противоположеніе я отношу не къ отдѣльнымъ французамъ и нѣмцамъ, и что нисколько я не хочу утверждать, чтобы не было во Франціи творчества и чтобы все было творчествомъ въ Германіи. Я только хочу сказать, что общій тонъ и схема, общее устремленіе и смыслъ культуры французской и французскаго общества опредѣляются ихъ завершенностью въ прошломъ, законченностью и успокоенностью. Общій же тонъ и схема, устремленіе и смыслъ германской культуры и государственности опредѣлялись безогляднымъ созиданіемъ, неограничиваемымъ устремленіемъ, стихійно разливающимся во всѣ стороны напоромъ. Еще отмѣчу во избѣжаніе недоразумѣній, что отсюда не слѣдуетъ, что это соотношеніе было предопредѣлено въ характерѣ народовъ; быть можетъ, черезъ нѣкоторое время при дальнѣйшемъ неискаженномъ протеченіи событій, исчерпавъ силу своего напора, Германія также пришла бы – хотя и въ другомъ родѣ – къ состоянію уравновѣшенности и къ задачѣ охранительства; нѣкогда и Франція была страной бьющей черезъ край жизненности и въ концѣ концовъ пароксизмъ таковой – а кто знаетъ, быть можетъ, даже ея возвратъ, былъ бы мыслимъ и при какихъ либо непредвидѣнныхъ сочетаніяхъ будущаго. Но въ настоящую эпоху соотношеніе было именно таково и не случайно было таковымъ, а глубоко обоснованнымъ въ исторіи и въ сложившемся духѣ народовъ.

* * *

На обычное воспріятіе французскаго народнаго характера такое представленіе можетъ казаться неожиданнымъ и противнымъ дѣйствительности: традиціонное пониманіе французовъ, какъ будто подкрѣпляемое всей исторіей послѣднихъ полутора вѣковъ, проявляетъ ихъ революціонерами не въ одной лишь политической области; нѣмцы же, безспорно, искони революціонерами быть не умѣли. Но если процессъ революціи въ объективномъ своемъ протеченіи одинаковъ или близокъ, гдѣ бы онъ ни происходилъ, то психологія революціонности можетъ быть чрезвычайно разнообразной; этимъ понятіемъ одинаково можетъ быть охвачена и логизирующая разсудочность отрицающей критики, и мистическая настроенность туманныхъ ожиданій, и разудалость бунтарства, и озлобленная систематичность тупицы. Навѣрно во всякой исторической революціи соприсутствуютъ всѣ эти типы, но въ разныхъ пропорціяхъ; и въ разныя эпохи или у разныхъ народовъ преобладающимъ и налагающимъ свою печать является какой либо одинъ изъ нихъ. Конечно, настроеніе революціонизма противоположно сознанію удовлетворенности и завершенности; но и строительнаго творческаго начала въ немъ обыкновенно не много; скорѣе всего, въ немъ субъективно дѣйствуетъ сила разрушенія и отрицанія. И революціонизмъ можетъ приводить къ творчеству, но отнюдь его не предполагаетъ непремѣнно. Созиданію же естественно исходить изъ существующаго; оно вызываетъ волевое напряженіе, утверждающее, а не отрицающее. Можно также и утверждающимъ развитіемъ, творческимъ осуществленіемъ придти къ новому, необывалому и оригинальному, – къ снятію исходной точки, хотя и безъ воли къ ея устраненію. Ибо устранить исходное возможно отнюдь не только разобравъ его, но и застроивъ; да и разобрать можно въ процессѣ стройки. Во всякомъ случаѣ воля революціонизма направлена въ первую голову на устраненіе, а не на созиданіе; во всякомъ случаѣ на созиданіе путемъ устраненія, а не на устраненіе путемъ созиданія. Въ нѣкоторомъ смыслѣ можно сказать, что революціонизмомъ подчасъ можетъ стать и стремленіе къ новому, къ иному, къ творческому – но именно это и возможно только въ насыщенномъ обществѣ. Не насыщенное творитъ положительно, насыщенное – даже для творчества – должно разрушать.