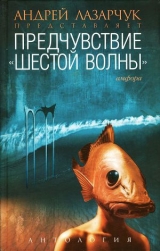

Текст книги "Предчувствие: Антология «шестой волны»"

Автор книги: Андрей Лазарчук

Соавторы: Дмитрий Колодан,Карина Шаинян,Азамат Козаев,Иван Наумов,Николай Желунов,Ирина Бахтина,Дмитрий Захаров,Сергей Ястребов,Юрий Гордиенко,Александр Резов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 42 (всего у книги 44 страниц)

Об авторах

(а вернее, авторы о себе)

Ирина Бахтина

(Дополненное собрание фрагментов автобиографии)

Как я родилась

Родилась я 24 сентября 1972 года в Красноярске. И, подобно Печорину, считаю этот факт своей биографии величайшим несчастьем своей жизни. Было утро, без четверти девять. Я увидела восход солнца, но не узнала его.

Торжество солипсизма

В детстве, когда я закрывала глаза, становилось темно, потом я их открывала и видела много всего красивого и яркого. И думала: если Я не открою глаза, сколько красоты пропадёт!

О любви к пиву…

«Я» тогда ещё не было, была Иа. Дедушка всегда давал ей попробовать из своей кружки, если пил пиво.

Но тут вернулась мама с сессии. Иа «засветилась», громко троекратно прокричав при виде нарисованной пенящейся кружки: пибо! пибо! пибо!

А досталось-то дедушке.

…И табакокурению

Другой дедушка разрешал мне затянуться, когда курил. Ну и «р» я научилась выговаривать на слове «сигареты». Вторым словом стало «папиросы», а всякие там глупые «рыбы» и «ракеты» исполнялись уже по заказам родственников.

Как я познакомилась с Еленой Мальченко

Один раз (было это уже в 1984 году) подошла ко мне моя школьная подруга и говорит:

– Сегодня мы остаёмся в школе после уроков. Я познакомилась с одной девочкой, она пишет роман. Она согласна взять нас в соавторы.

С самого раннего детства и до той поры я полагала, что романы пишутся так: подбирают томик с определённым количеством страниц (смотря какой длины роман), на титульном листе пишут название и собственное имя, а на первом листе: том I, часть I, глава I. Поэтому, когда юная романистка достала из портфеля тетрадку, на обложке которой значилось: Елена Мальченко, «Крылатый конь Пегас», а на первой странице сверху: том I, часть I, глава I, я ахнула. Дожила ведь таки, вижу воочию живую писательницу и настоящую рукопись.

Примечание 1: о Пегасе в этой рукописи не было упомянуто.

Примечание 2: Больше за 10 лет в школе не произошло ничего примечательного.

Как я стала театралкой

Тому было много предпосылок. Но до октября 1986 года я любила театр только из зрительного зала. А в тот роковой год мы с упомянутой Еленой Мальченко пришли во Дворец пионеров и школьников и записались в студию с борзым названием «ТЮЗ». Между собой она называлась «ЗЮТ». Потом она стала называться «Театр на нервах». Потом вообще перестала называться, потому что перестала быть. Но театр это не прививка от оспы – одним шрамом не отделаешься.

Как всё изменилось

8 ноября 1987 года мы пошли всем ТЮЗом за город. Пошли по путям и попали под электричку. Не буду вдаваться в подробности, но лично я с тех пор хожу на протезе.

Почему я не комплексую

Разумеется, мне бы очень хотелось покомплексовать. Но как только я начинала своим протезом кичиться, меня спрашивали: ну и что? И скоро отбили охоту.

Было это в Ленинградском институте протезирования в 1988 году. Главного героя главы по сей день зовут Евгений Соломонович Креславский. Тогда он был детским психологом. Кстати, он же мне впервые сказал, что я – мужественный человек. А потом все как сговорились…

О таланте

Ну не взяли меня в актрисы. Но ведь и в космонавты тоже не взяли.

Как я была замужем

«Раньше сядешь – раньше выйдешь», – решила я и вышла замуж в 18 лет. Спустя три года мы расстались, спустя ещё два – оформили это официально. Теперь, если кто-нибудь назовёт меня старой девой, я покажу ему паспорт с двумя штампами.

Как я перестала беспокоиться

Когда в очередной раз на меня напал маньяк, я сильно разнервничалась. Я стала просыпаться по ночам и думать, что вот я лежу в постели, пока в мире каждую минуту…

Тогда-то мне и попалось бессмертное руководство Карнеги к жизни. Через пару недель я совсем перестала беспокоиться. А вот жить так и не начала. Может, стоило дочитать до конца?

Как я училась в университете

Идёт старый Абрам по улице. Встречает родственников.

Они ему:

– Как здоровье?

А он им:

– Не дождётесь!

Так и я. Сколько ни спрашивали у меня друзья: «Как учёба?» – университет я всё-таки окончила. И мне выдали «корочку», в которой написано: «филолог-преподаватель». Это единственный случай, когда я видела анекдот, оформленный в отдельную книжку, да ещё в твёрдом переплёте.

Как я изучала китайский

Такой забавный язык! Матернёшься ненароком, всегда оправдаешься: говорю по-китайски.

Один раз я сломала протез

Случайно. Дело происходило в Сочи. Протезка там за рынком, на улице Роз (!). Раньше в ней работали незнакомые мне люди, а теперь они мои друзья. Я их очень люблю. Иметь друзей гораздо лучше, чем 2/3 левой голени.

Поверьте на слово.

У меня была машина…

Я её разбила. Моя была «Таврия», а другая была «тойота». Вечером 9 октября 1995 года, выбравшись из останков моей единственной в жизни собственности, я спросила у водителя «тойоты»:

– Это мы с вами столкнулись?

Он сказал:

– Да.

Я сказала:

– Извините.

А мой брат сломал в этой аварии средний палец на левой руке. Ему этот палец загипсовали. Вы представляете!

Как я была влюблена

Всё началось и кончилось в апреле…

Я плачу. Неужели?

Примечание: В другие месяцы «всё» происходило по тому же сценарию. Может быть, именно этот эпизод не стоил бы упоминания, но… совсем без любви тоже нельзя.

Как я приобщилась к журналистике

Выхожу я из отпуска. На дворе трескучий мороз. На работе не трескучий, но тоже не месяц май. А мой начальник тогда и говорит:

– Издадим-ка мы журнал нашего Межнационального центра, а вас назначим ответственной, можете приступать.

– Что вы, Владимир Викторович, – отвечаю, – я не справлюсь.

– Да вы с чем угодно справитесь, – уверил он.

И всё заверте… А остановиться уже не может. Вероятно, оттого, что журнал, любовно названный «Источником», никогда не был раскритикован (он так и не вышел в свет).

Примечание: Владимир Викторович Коновалов, к сожалению, больше не мой начальник.

Иногда думаю: решил бы он, что Межнациональному центру надо лететь в космос, – быть бы мне космонавтом. Доверял. Соответствовала.

Осеннее

Как-то вечером идём мы с Еленой Мальченко по улице, а она мне и говорит:

– Не написать ли нам роман?

– Отчего же, – говорю я, – и не написать?

Сказано – сделано. Роман мы не написали. А вот бумаги испортили…

Как я пришла в семинар

Я обула ботинки, надела шубу, повязалась шарфом и пришла по известному адресу. Я подошла к двери, внимательно на неё посмотрела, убедилась, что заперто, спустилась на несколько ступенек вниз. Тут мимо меня прошагал Андрей Лазарчук.

Я сказала:

– Здравствуйте, это я.

Он сказал:

– Заходите.

Мы вошли в редакцию и тогда познакомились.

Как я стала безработной

Нет больше в мире того кабинета, где мне нужно сидеть с девяти до шести.

Как я чуть не стала лютеранкой

Я много кем не стала. Не смогла.

Как я познакомилась с Дмитрием Борисовичем Пирадовым, редактором «Красноярской недели»

В то время я воображала себя театральным критиком (мне и свидетельство об том дали), а в Красноярске происходил фестиваль кукольных театров. Написать шибко хотелось, опубликовать ещё шибче. Но ни в одной газете в моих услугах не нуждались, кроме… «Красноярской недели». Дмитрий Борисович – друг молодёжи. Правда.

Как я перестала быть безработной

Того кабинета по-прежнему нет. Сижу в чужом. Ну и хватит о грустном.

Как обо мне позаботился Сергей Ятмасов

Добрейшей души человек. У меня теперь есть E-mail: bahtinal@krk.ru

О чём я вам с радостью сообщаю.

Карина Шаинян

Я не сильна в хронологии и постоянно путаюсь в датах. География кажется мне намного надёжнее. Вот места, где со мной происходило важное:

Грозный. Там я родилась в 1976 году. В Грозном жили мои бабушки и дедушки, и я приезжала к ним почти каждое лето – до 1991 года. Там мне показали первые аккорды на шестиструнной гитаре.

Оха, север Сахалина. В Охе я жила почти с рождения и до шестнадцати лет. Училась играть на скрипке. На всю жизнь полюбила бродить по тайге (а также лесотундре, джунглям и прочим горам и сопкам). Дурила друзей (и себя заодно), придумывая про живой лес и странности, которые в нём происходят – и проникают потихоньку в город. До сих пор не уверена, что врала. Много и бестолково рисовала. Училась в классе с физико-математическим уклоном. Работала в геологической партии на полуострове Шмидта – «за козлёнка». Закончила школу в 1993 году.

Хребет Иолго, Горный Алтай. Впервые я попала туда случайно – в 1998 году подвернулась путёвка в конный поход. Съездила и поняла, что бродить верхом по горной тайге две недели мне мало. И туристкой быть – мало. Что я хочу быть там своей и знать эту жизнь изнутри. С 2001 года работаю там каждое лето. Могу кормить туристов, могу водить их по маршруту, могу обкатывать молодых коней. Но чаще – кормлю. Едой и баснями.

Эквадор. В 2002 году я сунула в рюкзак зубную щётку и пару футболок, села в самолёт и через сутки оказалась в Кито, в гостях у виртуального знакомого. С ним я объездила всю страну – такая у него была работа. Анды и автобусы, туристические центры и глухие индейские деревни, амазонская сельва и болотная духота Гуаякиля. Но больше всего, кажется, было автобусов. В Эквадоре моя робкая влюблённость в Южную Америку превратилась в бурный роман, который продолжается до сих пор.

Танзания – там я залезла на Килиманджаро. До сих пор не понимаю как.

Москва – здесь я живу с 1993 года. Здесь влюбилась в лошадей и научилась ездить верхом. Не слишком старательно пыталась стать геологом. Была вокалисткой рок-группы с сильным уклоном в панк, просуществовавшей пару лет в моей голове и целую неделю – в реальности. Написала первый рассказ, съеденный взбесившимся винчестером. Закончила факультет психологии МГУ. Поработала школьным психологом. Написала второй рассказ и через пару лет обнаружила, что пишу почти постоянно – и даже публикуюсь.

Юрий Гордиенко

Что же это за человек такой?

По-разному. Для кого-то – вечно улыбающийся с картинки в Живом Журнале Рыбачка Соня на берегу Днепра, в обнимку с друзьями. Он же – грустный взгляд с Росконовской фотки, уже после травмы. Они ведь, заразы, бесследно не проходят. Только вот грусть эта – по-любому светлая. И взгляд у него такой, люди говорят – светлый, хоть весёлый, хоть грустный.

А вообще-то Юрка – романтик и поэт. В принципе больше ничего и объяснять не нужно, но пусть хотя бы сделает попытку прояснить – откуда и почему.

«Родился я в самый разгар лета 1972 года, на Украине, в маленьком, красивом, зелёном, а главное – очень молодом городе Комсомольске-на-Днепре. Как видно из названия – очередной комсомольской стройке, куда мои родители, как и положено, приехали по комсомольской же путевке.

В принципе немаловажным в моей биографии является тот факт, что роддом, да и вообще городская больница в Комсомольске находится прямо в сосновом лесу. И если вы спросите, где я родился, я могу смело отвечать – в лесу.

А ещё я – человек Реки, потому что до сих пор предпочитаю морям разных расцветок тихие чистые заводи Днепра или песчаные пляжи впадающего рядом с родным городом Псла. Когда попадаю на родину, конечно.

Уверенно читать начал в три года, причём тут же получил первое в своей жизни общественное поручение – читать детям в детсадовской группе сказки. Затем, уже в старшей группе, умудрился накормить других детей плодами вьюнка, вполне убедив их, что это фасоль. А заесть ягодами какого-то другого декоративного цветка. Всё обошлось без жертв, но марганцовку кружками внутрь помню до сих пор. Как говорила потом моей маме методический работник, „в общем, парень у вас шустрый“.

Первое стихотворение написал в школе, в первом же классе, а первый рассказ – понятно, юмористический (откуда иначе вполне одесское „Рыбачка Соня“?) – в третьем.

Запоем читал все доступные книжки – из детской библиотеки скоро стали выгонять, мол, „иди, мальчик, летом приходи, с мамой“. Ходил с родителями во взрослую. Чаще всего читал фантастику и сказки. Хотя немало попадалось книг о полководцах, путешественниках. Много – о войне.

Ходил в кучу спортивных секций и кружков, особо нигде не задерживаясь до старших классов. Пока не стал туристом. Как, вы не знаете, кто такие туристы? О, это страшные люди! Они бредут пешком, сплавляются в байдарках, бегут на лыжах или лезут в гору, при этом тащат за собой огромные рюкзаки, спальники и палатки, а также гитары, жгут костры и поют вокруг них свои дикарские песни!

Потом ещё понесло в стрелковый кружок, уже когда зимы в Приднепровье совсем кончились и лыжную секцию закрыли. А так хотелось совместить и заниматься биатлоном!

Серьёзно занялся поэзией в четырнадцать лет, наслушавшись Высоцкого. Первые стихи были явным подражанием, потом – влюбился, и понеслось. Чуть позже, классе в девятом, впервые попытался писать что-то похожее на фантастику, но всё это быстро вылилось в бесконечную сагу о странствующих и путешествующих, которая не дописана и по сей день.

Пытался охватить в старших классах буквально всё, два года был комсоргом школы, руководителем школьного театра, входил в поисковый отряд – искали и возвращали безымянным солдатам их имена на могилах.

Всё решал, кем буду, пока друзья, которые были лет на десять старше меня и поэтому привили мне особый, хиповый стиль (для туриста это, в общем-то, не сложно), то есть приучили слушать „Лэд Зеппелин“, „Дип Пёрпл“, „Пинк Флойд“ и „Кинг Кримсон“ одновременно с едва становившимся на ноги советским роком, – так вот, эти самые друзья как-то среди февральской ночи 1989 года, когда мы вышли с очередного сэйшна, сказали мне: а не пойти ли тебе выучиться на юриста?

В общем, так оно и получилось – уехал в Днепропетровск учиться на юриста. А уже там, во второй универовской общаге, в 98-й комнате, я познакомился со своим лучшим и по сей день другом – Сергеем Легезой, который (о ужас!) уже тогда серьёзно писал фантастику. А уж сколько он её читал!!! Представить сейчас не могу, сколько всего бы я никогда не прочитал в фантастике, если бы не Серёга.

Собственно, благодаря ему я и поверил всерьёз, что могу писать что-то, кроме стихов.

А было это так. Где-то к концу выпускного курса у нас с Сергеем Легезой и Олегом Патерило (собственно, есть такой автор, тоже пишущий фантастику, – Эргостасио Парагогис. В общем, это мы и есть. Плюс присоединившийся куда позже Стас Теплов) объединились в эдакое „Общество мёртвых поэтов“ – литературный клуб „Р. М.“ Постмодерн, стало быть, как мы его позиционировали. Вообще-то не понимаю, как меня, отъявленного романтика, туда взяли, – видать, под честное слово, что влюбляться я буду пореже, а стихи писать посерьёзнее. Просчитались, ой просчитались… Стали выпускать журналы со своим творчеством и творчеством наших универовских собратьев. Выпустили числом три, самиздатом, а затем призадумались и решили-таки воплотить это в сборник. Тираж у сборника получился офигенный, аж 120 экземпляров, но по друзьям раздариваем до сих пор, хотя шесть лет уже прошло.

Собственно, всё изменила „Демосфера“. Осенью 2001 года Стас Теплов, заядлый днепропетровский КЛФщик ещё с тех времён, когда его вёл Головачев, стал всеми доступными способами зазывать пишущую (фантастику, разумеется) днепропетровскую братию в литературную мастерскую, которая на первом же заседании получила название „Демосфера“. Где-то ко второму-третьему заседанию в „Демосферу“, благодаря Серёге, влилась и наша мистическая пиэмовская компания.

И вот тогда мне Стас, более известный в фэндоме как Базука Джон, и говорит:

– А ведь стихи-то у нас и не подойдут, Юра. Придётся тебе или писать фантастику, или искать поэтический кружок.

Подчинился силе.

Главное – появился стимул: то, что я стал писать, читали и обсуждали уже не двое-трое, а десять-двенадцать человек, причём открыто. Устраивались конкурсы, мастерские с приглашёнными мастерами. В общем, пошло-поехало. Понеслись рассказы то об антиглобалистах (собственно, тех же партизанах постиндустриальной войны), то о кельтах, живущих везде и всюду, даже в Якутии. Вообще, кельты – это мой бзик, то есть я вообще люблю индоевропейскую историю, но кельты…

Мечтаю побывать в Ирландии и Шотландии. И побываю!

Как оказалось, пишу я магический реализм.

Публиковаться, если честно, за редкими исключениями, не пробовал. То ли смелости не хватало, то ли – не считал свою писанину достойной публикации.

Собственно, в том, что я могу писать и у меня получается, убедился только на „Росконе-2006“, на мастер-классе А. Г. Лазарчука.

С тех пор работаю над собой.

Как выгляжу? До 28 лет был „вьюноша бледный со взором горящим“, едва двадцать кто давал, потом почему-то решил „потягать железо“, в результате поправился на двадцать кило, а когда бросил, стал похож на доброго хоббита с пивным пузцом, круглым лицом с добрыми глазами и бородкой. Впрочем, на фото виднее.

Что обо мне говорят друзья? Беспокойный. Одержимый. Нервно-психический. Иногда – сумасшедший. Но очень добрый.

Что бы я ещё о себе сказал? Писал – и буду писать. Жил – и буду жить. Любил – и буду любить. „Бороться и искать, найти и не сдаваться“.

А, совсем забыл! Играю в меру сил на гитаре и пою песни. Иногда – свои. „Апрельский блюз“ на зимнем „Москоне“ многие должны помнить, правда, тогда гитары не было.»

Вот такой он, поэт и романтик Юрка Гордиенко, вдруг вздумавший писать фантастику. Мечтающий слиться с природой, но живущий в переполненном выхлопными газами воздухе большого города. Мечтавший в детстве стать трактористом, а ставший адвокатом. Человек, умеющий мечтать. И – иногда – воплощать мечты в действительность.

По словам одной Прекрасной Дамы, его любимого соавтора, – «летающий тигр».

Пожалуй, остановимся на этом.

Дмитрий Колодан

Родился 20 ноября 1979 года в Ленинграде. Окончил биологический факультет РГПУ им. Герцена, но по специальности так и не работал. Писал книги с описаниями компьютерных игр, как существующих, так и выдуманных. Сейчас работает дизайнером в рекламном издании. В свободное время занимается анималистической фотографией.

Первая фантастическая публикация появилась в 2005 году в журнале «Если».

Публиковался в журналах «Реальность Фантастики», «Арт-Город», сборнике «Мифотворцы: Портал в Европу». Победитель конкурса «Роскон-Грелка 2006» (рассказ «Последняя песня Земли»).

Живёт в Санкт-Петербурге с женой и дочерью.

* * *

Про контрабанду редких видов попугаев через малайскую границу решил не писать. Всё равно я не имею к ней никакого отношения.

Николай Желунов

Я родился вечером 1 июля 1977 года в роддоме у метро «Шаболовская». В утробе матери я вертелся и егозил, и, когда появился на свет, был весь обмотан пуповиной, словно катушка нитками. Полузадушенного, меня подняла за ножку старая суровая акушерка, освободила от пут и лупила по заднице, пока я не заорал, как положено всем новорождённым.

– Богатырь, – пробасила акушерка.

Рос я в коммунальной квартире на Щипке. Отец всё время пил и, когда напивался, падал под стол и невнятно пел две-три строчки из одной и той же песни про цыган. Мама, к счастью, не пила – наоборот, ненавидела всех пьяниц и говорила мне: «Только попробуй пить и курить. Я тебя породила, я тебя и убью». Она с детства настойчиво внушала мне, что я должен стать учителем, и, может быть, как раз поэтому во мне погиб замечательный педагог. В то же время мама активно занималась моим образованием, в результате я знал все буквы алфавита к двум годам, а к четырём уже бегло читал. Кроме того, я без конца слушал пластинки со сказками и некоторые из них знал наизусть. Я пересказывал их в «тихий час» другим детям и за своё культурное мессианство получал от воспитателей по балде.

Читал я не только днём, но и по ночам – с фонариком под одеялом, и даже при свете уличных фонарей, падавшем в окно. В результате мои слабые детские глазки уставали, скашивались к носу, и во второй класс я перешёл со зрением -2,5; но читал с каждым годом только больше и больше. Мир грёз манил меня. Первый свой роман я сел писать в шесть лет. Роман был про войну. В нём суровый майор смотрел сквозь окуляры бинокля на вражеские позиции, вокруг майора рвались снаряды и гранаты, но майор продолжал отважно смотреть. Не знаю, чем бы там всё кончилось – я бросил писать на второй странице, – но уверен, что майор с биноклем дал бы врагам прикурить. Время от времени, начитавшись любимых авторов (а до старших классов я читал только беллетристику), я хватался за перо и пытался что-то настрадать, но меня никогда не хватало надолго.

В школе я учился безобразно и еле-еле переходил из класса в класс. К точным наукам я оказался вообще неспособен, гуманитарными заниматься было лень. Единственным предметом, увлекавшим меня, была история. Мне очень нравились учебники по истории с красочными картинками, и ещё в начальной школе я прочёл весь учебный курс до шестого класса включительно. Родители, видя такое рвение, покупали мне историческую литературу и даже разжились на макулатурной распродаже тринадцатитомной «Всемирной историей». Несколько лет даже четвёрок я не получал по этому замечательному предмету, только пятёрки.

Однако к старшим классам из-за своей ужасной и постыдной лени я перестал учиться вообще. Если бы в последний момент не взялся за ум, не знаю, какое будущее меня ждало бы. Буквально за год до окончания школы я основательно взялся за русскую классическую литературу, перешёл в гуманитарную гимназию, где отлично преподавали отечественную историю. В 1994 году я поступил на исторический факультет МГУ, где тоже учился плохо, потому что появилось много других интересных занятий.

С детства я очень увлекающийся человек. Если я натыкаюсь на интересное дело, я отдаю ему все силы и всё свободное время. Так было с историей, потом – лет в 12 – увлёкся палеонтологией. Ходил в кружок юных палеонтологов, два раза в месяц ездил на раскопки (даже если был простужен, а на улице зима), раз пятнадцать посетил Палеонтологический музей в Коньково… Занял первое место на городской Геологической олимпиаде и ещё дважды брал «лауреата» на Обнинских молодёжных конференциях, но карьера геолога мне не светила: на геофак надо сдавать математику, а я до сих пор не уверен, сколько будет дважды три.

На первом курсе я увлёкся политикой. Я вступил во все леворадикальные молодёжные объединения, куда принимали, а потом и в КПРФ, где тоже дорос до члена райкома. Бороться с кровавыми ворами-«демократами» было очень интересно и благородно, но после института я ушёл и из партии, и из комсомола (там можно состоять одновременно) – я не сжигал партбилет, просто перестал ходить на собрания. Мне стало там скучно, к тому же показалось, что наша оппозиция больше говорит, чем делает, хотя в ней очень много достойных людей.

1 декабря 1997 года (я учился на 4 курсе) увлёкся английским языком. Произошло это так: я купил на «Горбушке» кассету с битловским фильмом «Help» без перевода. Очень люблю «Битлз». Включив фильм, я принялся мыть в своей комнате полы, как вдруг случилось странное. В моей голове прозвучал некий голос (или вроде того), приказавший мне учить английский и «знать его так, чтобы понимать всё, что говорят в этом фильме». Я домыл пол, обложился словарями и учебниками и стал учить. Не то чтобы я совсем плохо английский знал до того момента, но понимал с трудом, а сказать мог ещё меньше. Через несколько месяцев упорного труда (учил по 70-100 слов в день) я уже без проблем читал американские книги и газеты, написал на английском письмо своему любимому писателю Стивену Кингу, а на госэкзамене получил «пять». По инерции я выучил также французский и украинский (но уже не так хорошо).

Жестоким разочарованием в этой жизни стало для меня то, что по окончании Университета я никуда не смог со всеми этими языками устроиться на работу. Всё, что мне предлагали, – преподавать в школе (привет маме) за 1000 рублей в месяц или учить английскому ребят в детском саду (за 700 рублей в месяц). Никому также не был интересен мой диплом «Электорат левой оппозиции в регионах Российской Федерации в 1993–1998 годах», защищённый на «отлично». До сих пор я уверен, что Центризбирком потерял тогда очень ценного и перспективного сотрудника.

После долгих бесплодных поисков мне помогли. По знакомству устроили подработать в страховую компанию, где я в итоге и остался. Страхование мне тоже нравится, это очень интересная специальность. Не нравятся только законы, по которым живёт современный российский бизнес вообще. Шесть лет я работал в отделах перестрахования различных компаний, даже дорос до начальника отдела, но сейчас я очень рад, что ушёл из этой отрасли.

Во время работы в одной из вышеупомянутых компаний я познакомился со своей будущей женой Ксюшей. Мы встретились в Интернете, на сайте поклонников «Битлз» и быстро полюбили друг друга, хотя ни разу не видели друг друга в глаза. По стечению обстоятельств, Ксюша проживала за пять с лишним тысяч километров от Москвы, в Иркутске, а в тот момент и вовсе находилась на стажировке в китайском университете в Шеньяне. Мы очень долго ждали встречи, а когда встретились, немедленно расписались и переехали жить в съёмную квартиру в Москве.

Вскоре мой младший брат по имени Сан Саныч ушёл в армию и оставил мне на хранение компьютер. Вот тут и началось… знаете, товарищи, творить литературу посредством ручки и бумажки (или, на худой конец, пишущей машинки) – это не для меня. Я иногда каждое слово переделываю по десять раз. Кажется, Маркес говорил, что, если бы в его время были компьютеры, он написал бы в несколько раз больше, – так вот Маркес бы меня понял. Всю свою сознательную жизнь я пытался писать, планировал в уме целые книги, но не создал ничего, кроме пары никудышных рассказиков-ужастиков. Зато когда в доме завёлся компьютер, я тут же сел писать огромный роман про разведчиков! И я его почти дописал. Остановило меня только осознание того, что я занимаюсь ерундой. Роман был чистейшим эпигонством, к тому же настолько дилетантски состряпанным, что даже я видел все ляпсусы.

Однако литература уже увлекла меня. Вот, теперь пишу время от времени разные (в основном фантастические) рассказы и даже работаю над повестью. Есть у меня и большая законченная книга под названием «Биомасса», но я её никуда предлагать не собираюсь, она тоже совсем ученическая.

Сейчас мы с Ксюшей находимся в Китайской Народной Республике, в городе Нинбо. Здесь мы работаем торговыми представителями российской фирмы, занимаемся поставками в Россию всякой мелочевки типа шторок для ванн, крышечек для баночек и мячиков для настольного тенниса. Я пытаюсь учить китайский. По сравнению с английским или французским это очень трудный язык. Какие там сто слов в день… вчера я выучил всего пять иероглифов, а сегодня их уже забыл. Хорошо ещё, что Ксюша по-китайски говорит, а то не знаю, как бы мы тут работали и жили.

В Китае очень интересно. Когда выходишь на улицу, кажется, что попадаешь в тёплый кисель – такой здесь влажный и горячий воздух. Слава богу, всё время дует ветерок. Китайцы пялятся на нас на улице, как на инопланетян, и чуть с велосипедов не падают, когда мы идём через перекрёсток. Пару дней назад китайские дети напали на меня, принуждая купить у них цветы, и даже порвали мне футболку. Но я не расстраиваюсь, потому что они не со зла.

Сижу, смотрю в окно. За окном небоскрёбы тонут во влажной дымке, и музыкальный фонтан пускает в небо струи под музыку Чайковского и Вагнера (и ещё под сиртаки почему-то). Хорошо здесь. Интересно, что будет дальше?