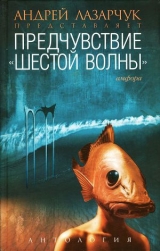

Текст книги "Предчувствие: Антология «шестой волны»"

Автор книги: Андрей Лазарчук

Соавторы: Дмитрий Колодан,Карина Шаинян,Азамат Козаев,Иван Наумов,Николай Желунов,Ирина Бахтина,Дмитрий Захаров,Сергей Ястребов,Юрий Гордиенко,Александр Резов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 44 страниц)

– Ну, знаете, – сказал он. – Раз ещё вот так, другой, а потом ведь может и не повезти. Если эта машина перевернётся, мы её никогда больше на колёса не поставим.

– А грузовики – как? – спросил я, обращаясь к находящемуся рядом унтеру.

– Ползут. Но если вы хотите моё мнение, господин поручик, – надо или бросать машины, или перебираться на шоссе.

Да. Машины терять не хочется. Правда, всё равно почти весь отряд движется пешим ходом, но всё-таки: два грузовика и панцерваген с пятидесятимиллиметровой пушкой. Тот самый, который сейчас чудом взобрался на дорогу с обрыва. Какая никакая – а сила.

– Перебираемся, – сказал я. – Без спешки. Считайте, что торопиться нам особо некуда.

Торопиться действительно не стоило. Совсем недавно наша разведка, с которой ходил и я, обнаружила на шоссе указатель: «Прага – 60 км». Шестьдесят километров до цели. Двигаясь пешком с хорошей скоростью, мы могли пройти такое расстояние за полтора дня. Не меньше – но и не больше.

В этом, собственно, и заключалась задача. Поставленная мной самим.

Двигаться на север.

Посёлок Гелегу мы оставили ещё вчера вечером. Что делать там больше нечего – стало ясно почти сразу. Собственно, это было ясно ещё до моего приезда. Вот только куда именно можно направиться – никто не знал. В отряде было шестьдесят человек, но из офицеров там остались только два прапорщика и один подпоручик. Командовавший группой капитан поехал на автомобиле в близлежащий город – и не вернулся, а ехать его искать было более чем бессмысленно: никто ведь не знал, что делается вокруг. Связь отсутствовала – точнее, за связь отвечало местное имперское начальство, от которого не было ни слуху ни духу. Разумеется, все эти проблемы были в принципе решаемы – но я очень сильно подозревал, что мои соотечественники, составляющие отряд, не очень-то горят желанием продолжать воевать. Зачем? Оборонять одинокую чужую деревню, когда война уже проиграна…

Слава Богу, на этом участке сейчас было действительно затишье. Западный противник сюда ещё не дошёл, а восточный, похоже, к концу войны наконец-то понял, что глупо тратить силы, пытаясь захватить сразу всё. Гораздо правильнее – наносить острые локальные удары по узловым точкам. Такая стратегия, реализованная им в последние недели, и привела к тому, что имперская столица, собственно, уже пала.

Эту последнюю новость я узнал с помощью радиостанции, которую приказал включить сразу по приезде – даже раньше, чем первый человек из личного состава базы подошёл к нашей машине, чтобы познакомиться. Информация сейчас была важнее всего.

И информации хватало. Больше того, она теперь поступала практически непрерывным потоком – причём каждое новое сообщение было интереснее предыдущего.

Столица капитулировала, а регент, оказывается, то ли погиб в бою, то ли покончил с собой; исполняющим его обязанности назначен риксминистр промышленности…

Слух об измене командующего Балтийским флотом. Забавно, если это правда. Это означает, что система центральной власти Империи окончательно распалась. Не факт, правда, что и все её отдельные звенья на местах тоже уже потеряли способность к действиям…

Вопрос о капитуляции всей Империи. Согласно непроверенным данным, соответствующие делегации направляются в Шлезвиг – город, где когда-то был подписан пакт о Рейнском союзе. Дождались…

И наконец новость местного значения: в Праге началось восстание.

Все красивые планы летели к чёрту.

Я обошёл грузовик, открыл дверцу и влез в кабину. С кузовом, в котором находился радист, её соединяло низкое окошко, не закрытое ни стеклом, ни пластиком. Можно переговариваться сколько угодно. Очень удобно. Я опустился на сиденье; слава Богу, сиденья в грузовиках этой модели были мягкие. Постарался расслабиться. Задумался.

Подумать было о чём.

Прага. Бывшая столица Второй Империи и, несомненно, самый прекрасный город Европы. Я имею смелость так говорить, несмотря на то что большинства европейских столиц я не видел. И несмотря на то что мне очень трудно объяснить – чем, собственно, этот город так уж красив, Площади, мосты, театры, соборы, королевские замки… – да, но ведь всё это по отдельности можно найти где угодно.

У этого города есть своё лицо. Вот и всё.

Я опять поймал себя на том, что думаю о городе как о женщине. А, в общем, – что странного? Рим – Рома – женского рода. Кстати, и Прага – тоже…

Всё логично.

И не будем развивать тему.

…Этой стране редко выпадало быть свободной. Сотня лет под австрийцами и потом ещё двести – под шведами. Только тридцать лет назад Чехия наконец-то получила независимость. Этот короткий отрезок свободы – о, как они были ему рады! Я в Чехии, разумеется, тогда не бывал, но я слышал рассказы многих эмигрантов, которым эта страна давала приют. Коротко говоря, там было хорошо.

Тридцать лет независимости. А потом войска Империи пришли вновь.

Нет, эта страна не погрузилась в такой же кровавый мрак, как лежащее сотней километров южнее Объединённое королевство. Особых внутренних волнений здесь не возникло, а имперская власть была мягче. Мягче – это в данном случае значит, что уничтожать всёздешнее население шведы не предполагали. Закрыли университеты. Провели среди интеллигенции серию профилактических арестов с последующими расстрелами. ГТП с поразительной быстротой создало здесь очень плотную сеть осведомителей, работа которой обеспечивала регулярные чистки – тоже, конечно, известно чем кончавшиеся…

Впрочем, всё это видится мне так сейчас – когда игра сделана. А, например, ещё прошлым летом я был в Праге во время конгресса – и ничего. Не возмущался. Уж не потому ли, что тогда у нас ещё оставалась какая-то надежда? Поражения на фронте, да, – но зато именно тогда нам наконец официально разрешили создать собственные вооружённые силы. Со статусом полноправного союзника Империи…

Нет, мы хотели не только выжить. Мы понимали, что как раз выжить-то, скорее всего, не удастся. Я уже знал, что бывает с теми нашими офицерами, которых армия Евроазиатского Союза берёт в плен. Три реальных варианта: расстрел, повешение, двадцать лет каторги. На другое, собственно, никто и не рассчитывал.

Так что – не надо. Не было у нас шкурных побуждений. И что победа нереальна – это мы прекрасно понимали. Но – вдруг чудо? Гражданская война четверть века назад была проиграна, но эта-то война – ещё не кончилась. И, пока она не кончилась, необходимо делать всё возможное.

Пусть даже это очень дорого стоит.

Будь мы все прокляты.

Ну хорошо, а что же теперь? Теперь, когда в Праге наконец-то – восстание? Ведь не отправят же нас его подавлять… Оттого, что я допустил такую мысль, мне стало очень стыдно – так, что даже пот прошиб. Но ведь с имперцев – станется. Ещё как станется, чёрт возьми. Вспомнились лица моих недавних знакомых из Русской охранной бригады. Господи, как же всё чудовищно переплелось!.. Самая высокая честь – с самым страшным позором. Белая гвардия – и наёмники нелюдей.

Нет, здесь этого не будет. Я пока не представляю, что именно я лично могу сделать, – но здесь этого не будет. Хватит.

…И пока я обо всём этом размышлял, радист принял ещё одно сообщение. Командование Первой дивизии РОА, как раз вышедшей в район Праги, открытым текстом объявило о своём решении включиться в борьбу за город на стороне восставших. Мотивы не комментировались. Всем частям и подразделениям армии, находящимся в пределах реальной досягаемости, предлагалось подтягиваться к Праге и присоединяться к сражению.

А вот теперь всё стало ясно.

Я оглядел построившихся передо мной людей и несколько секунд простоял молча, пытаясь удержать во взгляде всю окружающую панораму. Голубая небесная полусфера с багровеющим солнцем на западе, – да, с погодой в последние сутки стало значительно лучше; весна, уже совсем поздняя… Холмы по левую руку, пологие, но очень высокие – почти горы. Мягкая зубчатая каёмка соснового леса. По правую руку – тоже холмы, но низкие, уходящие в луга и поля. Извивы просёлочной дороги. И у конца этой дороги – посёлок. Собрание белых домиков с тёмно-красными крышами…

– Господа, – я выговорил это слово чётко, но сразу же почувствовал, что оно – фальшиво. Ну, не «товарищами» же мне их называть… – Я, поручик Рославлев, принимаю командование вашим отрядом…

Забавно: я никогда не обдумываю заранее, что говорить людям. Когда нужно – слова отливаются сами. Как сейчас.

– …Таково решение, и мы его выполним. Скажу от себя. Сейчас уже неважно, какие на нас погоны. Сейчас – только мы сами… Мы сами должны…

Всё-таки сбился. Впрочем, теперь это уже не имеет значения.

Я стоял на обочине шоссе и смотрел, как на него выползают машины.

Все три наши машины. Наверное, это должно быть смешно.

Как обычно в подобных случаях, я попытался взглянуть на свою фигуру со стороны – и мне стало ещё смешнее. Полководец.

А всё-таки – дослужился до командующего отдельным соединением…

Конечно, как же нас ещё назвать. В первом же разговоре с подпоручиком Тимченко выяснилось, что ни к одной из трёх дивизий Армии этот отряд почему-то не приписан. Забыли…

Белый отряд, произношу я шёпотом. Впрочем, гораздо больше мы сейчас похожи на одну из маленьких безымянных команд Бертрана Дюгесклена, которые рассыпались по Франции, разрывая в клочки армию Чёрного принца…

Только вместо принца у нас – всего лишь фельдмаршал. Его превосходительство Август Реншельд. Командующий группой «Сарматия», известный как самый жестокий военачальник Империи.

Если всё, что я о нём знаю, – правда, – значит, бои предстоят очень серьёзные. Просто так имперцы Прагу не отдадут, даже несмотря на то что война уже фактически кончена. Более того: если им позволит время, они могут сделать с Прагой то же самое, что они уже сделали с некоторыми другими восставшими городами. А именно – разрушить её до основания.

Надо спешить… Нет, спешить всё-таки не надо. Достаточно двигаться просто нормальным темпом, и завтра мы будем на месте.

О планах насчёт выступления на юг теперь, разумеется, придётся забыть. Хотя бы потому, что мы уже движемся в совершенно противоположную сторону – на север.

До группы Туркула – примерно триста километров… Но здесь, конечно, дело уже не в расстоянии. Жаль, что я так и не познакомился с Антоном Васильевичем. Что ж, зато теперь я попробую в миниатюре повторить его знаменитый марш. Точнее, марш полковника Дроздовского, в котором он принимал участие.

В миниатюре – потому что мне-то нужно пройти не девятьсот километров, а всего только шестьдесят. И людей у меня на порядок меньше. Поход Дроздовского, я надеюсь, рано или поздно войдёт в учебники истории, а вот наш – никогда.

И слава Богу. Не люблю я учебников.

Солдаты в строю перебрасывались какими-то словами – и вдруг я с огромным удивлением поймал себя на том, что не просто не слышу, а намеренно стараюсь к ним не прислушиваться.

А ведь – правда. В этом походе я даже почти не смотрел на моих новых подчинённых. То есть, конечно, я выслушивал их рапорты, запоминал лица, отмечал имена, – но они сами, они как личности, оставались для меня не более чем элементами простой схемы. Бумажные солдатики.

Какой ужас… – мелькает мысль, и сразу же – другая: быть может, это и к лучшему.

Я ведь примерно представляю, как выглядел на Гражданской войне тот же полковник… виноват, генерал Дроздовский. Он с самого начала как бы вычеркнул из списков живых и окружающих, и себя. Поэтому и смог сделать так много.

Белая гвардия… Давайте будем её достойны. Хотя бы напоследок.

Простите, ребята, но те из вас, кого я потеряю, будут для меня арифметическими единицами. Никак не более.

Так нужно.

После этой мысли пришло существенное облегчение. Словно кто-то невидимый подтвердил: да, сейчас я всё делаю правильно.

И тут показалось придорожное село.

Я делаю знак: повышенное внимание. Особо предупреждать об этом не надо – люди в отряде подобрались, судя по всему, достаточно опытные. Повышенное внимание они, когда надо, включают сами.

В данном случае это вполне обоснованно, потому что впереди на дороге кто-то стоит.

Я отдаю команду: стоп.

Какое-то мгновение думаю.

– Вы, унтер-офицер, и вы, прапорщик. Пойдёмте втроём. Чего они от нас хотят…

Помню, что я совсем не боялся, а только испытывал совершенно чистый интерес. Ну, изрешетят из автомата, велика беда. Днём раньше или позже…

Хотя трезвой частью ума я сознавал, что эти ощущения, скорее всего, – до поры. Пока в меня действительно не выстрелили.

А у стоявших на дороге людей в руках и в самом деле были автоматы.

Это были партизаны. Обычные местные партизаны, которые приняли нас за небольшую группу имперцев и вышли, чтобы, напомнив о последних событиях, предложить нам сдаться по-хорошему.

Ничего себе – по-хорошему.

Не далее как в ночь на сегодня в соседней деревне случилось чрезвычайное происшествие: убийство шведского солдата. Командир части незамедлительно связался с городом, и уже утром в деревню прибыл взвод «чёрных воронов» – так здесь прозвали гвардейцев. Методика у них на такие случаи была отработана. За каждого убитого солдата берётся двадцать заложников. Если в ближайшие часы местные жители сами выдают преступников, заложников отправляют в лагерь. Если нет – расстреливают.

Сейчас такие действия были лишены даже тени смысла, но гвардейцев это, похоже, не волновало. Заложники были расстреляны.

А сами гвардейцы – они ещё не ушли. Они остались в деревне. Бог весть – зачем. Может, просто решили задержаться, чтобы там, куда они вернутся, их не бросили в настоящий бой. Такое тоже не исключено…

Именно от партизан я узнал, что Первая дивизия уже в Праге. Сражается против имперцев, и вполне успешно.

Недоразумение было ликвидировано довольно быстро. И что теперь нужно делать – тоже стало ясно так же быстро.

…Не хочу рассказывать про бой. Это и в самом деле очень скучно.

Гвардейцы дрались хорошо, и мы потеряли убитыми семь человек. Это – не считая раненых, которых мы сразу же передали местным жителям: пусть они с ними возятся. Взялись они за это весьма охотно.

Оставшихся в живых гвардейцев, которых, правда, было очень мало, мы тоже передали местным жителям и больше их судьбой не интересовались.

Главная площадь того посёлка, где всё произошло, осталась почти пустой. Хорошее название – главная площадь. Она была шириной метров тридцать, и недалеко от её края красовалась мощная дубовая скамья. Я подошёл к скамье и сел.

Эта сторона площади была затенена рощей платанов, и сразу за этими платанами начинался овраг. И лес шёл дальше. Стоило сделать буквально один шаг с булыжной мостовой – и ты из населённого пункта попадал в этот лес. Как здорово.

Люди – и наши, и местные – начали понемногу группироваться на площади, переговариваясь; и наш броневичок кто-то подогнал сюда же. В прошедшем бою, кстати, он мог пригодиться разве что за счёт своего грозного вида…

И тут у меня наступил какой-то откат. Переполнение. Даже не знаю, как это ещё назвать… В общем, я почувствовал, что – всё. С меня лично – хватило.

Надо было бы отправляться, но я решил: ещё пятнадцать минут. Пусть люди отдохнут.

В этот момент я как раз и услышал отдалённое рычание моторов.

Моторы с востока. Я знал, что это значит. Мы все это знали.

Я повернулся на скамье, чтобы смотреть в сторону леса. Всё равно ничего сделать больше нельзя. Прорываться отсюда с боем – после случившегося было почему-то немыслимо.

Да и куда, интересно, прорываться? Если то, что Маевский сказал о Каирском протоколе, – правда…

Как давно был этот разговор с ним. Вспоминается, как событие многолетней давности. А если посчитать время – не прошло и трёх суток.

…Если это правда, то нам вообще нельзя было сюда лезть. Оказались между молотом и наковальней…

Простите меня, мысленно сказал я людям своего отряда, с большинством из которых я так и не успел познакомиться. Простите, что я вас в это втянул. Получается, что я расплатился всеми вами за свою глупость, за свои ошибки, за своё бессилие.

Несмотря на то что формально – я совершенно прав. Наверное.

Наверное, так уж устроен мир, что даже самые благородные решения и действия в нём всегда имеют оборотную сторону.

Я повторяю свой вывод по складам.

В этом мире. Благородство. Невозможно.

Ну и чёрт с ним! – подумал я совершенно неожиданно.

Ну и пусть – невозможно. Обойдёмся уж как-нибудь без благородства. Что тут ещё поделаешь…

Автомобиль въехал на площадь и остановился. Его мотор заглушили.

– Пиздец, – сказал кто-то шёпотом у меня за спиной. Я медленно обернулся. Точно зная, что я сейчас увижу, и всё ещё как бы отказываясь в это поверить.

Из машины вышли два офицера. Они явно устали, их форма была измята и запылена, но они были уверены в себе и ничего, абсолютно ничего не боялись. Они стояли как хозяева, и на фуражках у них горели пятиконечные звезды.

Все личные переживания на время ушли. Остались отвлечённые чувства, относящиеся не к людям, а к сюжету и постановке. Как тут красиво; режиссёр хорошо устроил сцену. Тень насмешки над оказавшимся на этой сцене филологом-классиком, одетым по какой-то причудливой случайности в военный мундир. И нотка интереса: что же этот полулитературный персонаж теперь будет делать?…

Я встаю со скамьи. Выбираю взглядом старшего из приехавших офицеров. Подхожу вплотную, стараясь равнять шаг, но, разумеется, не козыряя.

– Господин полковник! Докладывает поручик Рославлев. Состоящая под моей командой отдельная рота Южной группы Русской освободительной армии имеет честь сдаться.

И последняя сцена в этой истории. Она – как фотография.

Центральная площадь в маленьком богемском селении.

С одной стороны к площади подступает тёмный лес – тот самый, уходящий в овраг. Правда, этот овраг незаметен, пока в него не вступишь. Деревья в лесу очень высокие, верхушки платанов и клёнов, растущих на дне оврага, – вровень с теми, которые стоят наверху, у дороги.

Прилегающая к лесу сторона площади затенена деревьями. А на противоположную сторону светит солнце.

Площадь почти пуста. Правда, на ней стоят два легковых автомобиля с открытым верхом. И на солнечной стороне – небольшое скопление людей.

Два прохаживающихся автоматчика в пилотках и выцветших зелёных мундирах.

Автоматчики стоят здесь не просто так: они охраняют четверых разоружённых военных, одетых не в зелёное, а в серое.

Эти четверо сидят прямо на земле, прислонившись к стене длинного дома.

Это офицеры. Прапорщик Ледоховский. Прапорщик Комаров. Подпоручик Тимченко. Поручик Рославлев.

По всему видно, что стеречь пленных слишком долго автоматчикам не придётся. С минуты на минуту часовые получат какое-то распоряжение и их дежурство завершится.

Сами пленные, видимо, тоже это понимают. Они особо не волнуются. Они не разговаривают между собой – разговаривать тут уже, собственно, не о чем. Кто-то из них прикрыл глаза, чтобы не тратить сейчас силы на разглядывание ненужных деталей. Кто-то задумчиво вертит в руке сорванную травинку. А кто-то смотрит в небо.

Удивительно банальное занятие – смотреть на облака.

Банальное – а не надоедает.

Облака. Свободные, беспредельно многообразные, чудесные общие порождения пронзительной небесной пустоты и поднимающихся от земли частичек влаги.

Облака.

Истинные дети Урана и Геи.

Вот ведь оно как…

И тут всё, что можно выразить в понятиях, – отступает.

И остаётся только продолжать смотреть на облака, удивляясь, какие они непостижимо лёгкие. Как они увлекают взгляд своими формами, гораздо более сложными и выразительными, чем у цветов, и закрывают чистое небо своей ещё более чистой белизной, и воздвигают зыбкие, тут же разрушающиеся воздушные замки, и уплывают, уплывают, уплывают.

ЗАЧЕМ МЫ НАМ?

Рустам Карапетьян

Принцесса

(Грустная сказка)

Принцесса сидит у окна и грустит. Вообще-то, это не простая, а самая настоящая заколдованная принцесса. Когда-то один злой волшебник (а чтоб вы знали, злых волшебников называют ещё колдунами), так вот, один колдун наложил на принцессу свои чёрные чары. Зачем он это сделал, сказать трудно. Может, настроение у него было плохое, а может быть, потому что он был злой и ему просто нравилось заниматься такими плохими вещами. Он всю ночь напролёт читал свои страшные заклинания, а когда наступило утро, все вдруг забыли, что принцесса – это принцесса, и стали звать её просто по имени – Аня. А король забыл, что он король, и стал просто папой. Теперь он каждый день встаёт в семь утра, завтракает и уходит на работу. А мама собирает Аню в школу (ведь если ты не принцесса, то тебе надо каждый день, кроме воскресенья, ходить в школу). Потом мама тоже уходит на работу, потому что забыла, что она на самом деле королева. Замок тоже стал заколдованным и кажется теперь обычной двухкомнатной квартирой. И вообще, всё так перепуталось, что доходит до смешного. Например, папиным начальником стал бывший королевский шут. А первый министр стал дворником. Никого это, кроме Ани, конечно, не удивляет, потому что никто уже ничего не помнит. Точнее сказать, помнит, но совсем не так, как на самом деле, а как захотел колдун.

Вообще-то, на свете, кроме злых волшебников, живут ещё и добрые феи, которые, как правило, вмешиваются в планы колдунов и всячески их расстраивают. Но наш колдун не только злой, но ещё и очень хитрый. Первым делом он заставил всё позабыть добрых фей, и теперь никто-никто, кроме него самого, не может ничего изменить. А ещё это очень умный колдун. Он догадался, что если вдруг кто-нибудь сам научится колдовать, то однажды чары могут быть разрушены. И тогда он сделал так, чтобы никто, кроме него, ничего не знал про волшебство. И ещё он напридумывал кучу всяких разных природных законов, чтобы все считали, что знают, отчего и как всё происходит.

Например, он придумал ВСЕМИРНЫЙ ЗАКОН ТЯГОТЕНИЯ. Это такой закон, по которому, если камень подкинуть вверх, то он рано или поздно обязательно упадёт вниз. На самом деле камни вовсе не ПАДАЮТ вниз. Просто они такие же живые существа, как и мы с вами. Но жить они могут, только прилепившись к какой-нибудь плоской поверхности. А в воздухе они сразу начинают задыхаться, точно так же, как и мы под водой. Поэтому камни стараются побыстрее спуститься вниз, чтобы к чему-нибудь прилепиться. Камни при этом передвигаются с помощью самого настоящего волшебства. И вот, чтобы люди, глядя на камни, не догадались про волшебство, колдун придумал ВСЕМИРНЫЙ ЗАКОН ТЯГОТЕНИЯ.

Из всех людей только Аня знает, что камни живые. Когда она идёт из школы, она всё время смотрит себе под ноги, и если ей попадётся какой-нибудь одинокий и несчастный камешек, она всегда берёт его к себе домой и бережно ухаживает за ним. У Ани дома есть уже целая коробка таких камней. Она часто берёт их в руки и разговаривает с ними. А камни нагреваются в её ладошках и становятся чуть счастливее. Ведь чтобы сделать кого-то немножко счастливее, надо просто отдать ему частичку своего тепла. Или вот, например, что ещё удумал хитрый колдун. Взял и сделал Землю круглой, смеха ради. А чтобы люди с нее не попадали (одному-то жить скучно), превратил их сердца в каменные. И теперь людей всё время притягивает к земле. И у кого сердце совсем окаменело – вообще еле-еле ноги волочит. А другой, глядишь, прям-таки и летает. Но и он взлететь по-настоящему уже не может. Одно только колдуну осталось неподвластно – людские сны. То ли знаний ему колдовских не хватило, то ли нельзя уж так, чтобы совсем людей переиначить. Вот и снятся людям сны про то, как всё должно быть на самом деле. И летают во снах люди, и с чудищами разными сражаются, и принцесс от драконов спасают.

Ох и бесится же колдун. Правда, и тут он хитрую штуку придумал. Называется она – фрейдизм. И вроде как по этому самому фрейдизму сны все объясняются, да ещё не просто так, а с подковырками. С чудищем сражаешься? А это, мол, ты папеньку своего мечом тюкаешь, за то, что он по тебе в детстве ремнём похаживал. Принцессу спасаешь? А это, мол, у тебя нездоровое влечение к маленьким девочкам. Вот такой подковыристый колдун. Правда, про полёты он ничего так и не придумал. Да и рукой махнул. Мол, подрастут дети, сердца у них потяжелеют – сами летать перестанут. А что же принцесса? А она сидит у окна и грустит. И никто её не утешит, ведь никто не знает, что Аня – самая настоящая принцесса, и обращаются с ней, как с обычной девочкой.

Такая вот печальная история. С печальным концом. Потому что принц тоже не помнит, что он принц. И, конечно, он уже не найдёт принцессу и не расколдует её.

Хотя эта история может иметь и другой конец.

Колдуну ведь тоже живётся не очень сладко. Потому что он не только злой и хитрый, но ещё и очень тщеславный. И через какое-то время он обязательно обнаружит, что его никто не боится. Ведь люди уже перестали верить в волшебство. Тогда колдун расстроится и начнёт читать свои заклинания в обратном порядке, чтобы всё стало, как и прежде. И папа снова станет королём, а мама – королевой. А Аня опять станет настоящей принцессой. Очень может быть, что так и будет. Но мы знаем, что колдун всё-таки злой и никогда ничего не делает просто так. И снова будет сидеть принцесса у окна и грустить. Потому что она теперь принцесса. А Вовка – её бывший сосед по парте – теперь всего лишь сын пастуха. И вот никак нельзя по королевским законам им вместе дружить.

Так что это всё-таки грустная сказка. Но виноват в этом вовсе не я, а злой колдун, который всё так перепутал.