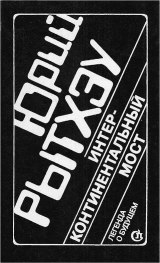

Текст книги "Интерконтинентальный мост"

Автор книги: Юрий Рытхэу

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)

– Хорошо.

– Дома давно была?

– Только вчера вылетела из Кинг-Айленда.

– Ты хорошо выглядишь, Френсис.

– Спасибо, Перси…

– Я рад тебя видеть такой.

– И ты хорошо выглядишь, Перси…

Иван Теин слушал этот диалог с замиранием сердца, чувствуя за каждым произнесенным словом огромную силу невысказанных чувств, затаенных страстей. Ему показалось, что еще чуть-чуть, и этот отрывистый разговор взорвется, разразится камнепадом взаимных обвинений, обид, упреков.

– Такого рода салуны двухсотлетней давности сохранились только в Номе и в городе-музее Даусоне на реке Юкон, – рассказывал Хью Дуглас. – А теперь прошу перейти в другой салун, современный, возведенный преуспевающим жителем Нома, эскимосским бизнесменом Саймоном Галягыргыном.

Теин заметил, как быстро и с каким облегчением Френсис поднялась со своего места и чуть ли не первой ринулась к выходу.

– Кстати, художественное оформление того салуна принадлежит художнику Перси Мылроку, – добавил Хью Дуглас и сделал знак Перси следовать за собой.

Новый салун примыкал к отелю и внешним видом напоминал эскимосский иглу, но только огромных размеров.

Внутри он был разделен на две части. Так же горел очаг-костер, обложенный камнями, но дым умело отводился особым колпаком-дымоходом, представляющим собой выкованный из листовой меди конус, украшенный чеканкой в стиле старых рисунков на моржовом бивне.

Вдоль стен салуна-иглу стояли деревянные кадки, вместилища, сплетенные из древесной коры, сшитые из толстой моржовой кожи. За костром-очагом, где в настоящем иглу помещались лежанки из окаменевшего снега, покрытые шкурами, стояли низкие столики, ножками утопающие в мягких коврах. Вместо сидений – старые китовые позвонки. Девушки-официантки были одеты в стилизованные цветастые камлейки.

Время как раз приближалось к позднему обеду, и поэтому на столиках лежали длинные деревянные блюда, наполненные мелко нарезанным вареным моржовым мясом.

Видно, Хью Дуглас решил поразить гостей в самый желудок: после дегустации моржового мяса были поданы лахтачьи ласты, застывшие в прозрачном желе, словно в прозрачном речном льду на первом морозе.

И на этот раз Перси оказался недалеко от Френсис. Однако она вдруг почувствовала, что и Иван Теин старается быть поблизости. Чувствуя его защиту, Френсис осмелела, и ей стало немного веселее. Перси заметил это, угадал поведение Ивана Теина и отошел далеко за костер, откуда слушал разглагольствования Саймона Галягыргына.

– Вся утварь создана по подлинным образцам, хранившимся в музеях Аляски и южных штатов. Но самое замечательное – это меню. Мы попросили ученых, специалистов по питанию северного человека, исследовать меню на калорийность и питательность. И вот что получилось: оказывается, вот этот обед, который вам сегодня предлагается, содержит все необходимое для человеческого организма…

– По-моему, – Метелица нагнулся к Теину, – все это я пробовал в вашем доме.

Теин молча кивнул.

– Витаминов столько, что практически не нужны никакие фрукты и овощи. Если бы не привычки приезжих, можно было бы полностью обходиться тем, что дает здешняя природа.

Подавалась также китовая кожа с полоской белого жира – мантак, сушеное до черноты мясо морского зверя, нежные, жареные на углях нерпичьи ребрышки. На десерт – прошлогодняя, истекающая соком, только что оттаявшая морошка.

После обеда неутомимый Хью Дуглас повез гостей на мыс Принца Уэльского. Пилоты вели большой вертостат над заливом Нортон, следуя береговой линии, чтобы видно было железную дорогу и полотно шоссе по обе стороны рельсового пути. Частично дорога возвышалась над тундрой на высоких опорах: считалось, что это лучшее инженерное решение в высоких широтах с преобладанием низких температур и вечной мерзлоты. Строительство, по всей видимости, велось очень интенсивно, и, несмотря на то, что давно уже научились оберегать природный ландшафт, кое-где заметно было, что строители повредили нежный моховой покров. И все же это, конечно, не шло ни в какое сравнение с тем варварским обращением с природой, которое существовало в прошлом веке.

В северной части залива Нортон дорога уходила от моря в глубь тундры, в долины невысоких гор полуострова Сьюард, чтобы потом выйти прямо на мыс Принца Уэльского, пересекая едва заметную нынче старую посадочную площадку для реактивных и винтовых самолетов.

Френсис и Иван Теин сидели рядом в креслах.

Девушка была благодарна ему, и так хотелось сказать об этом… Но как? Она лишь несколько раз ласково посмотрела на Теина. А сам Иван Теин в свою очередь чувствовал в душе беспокойство и удивлялся растущей нежности.

Может быть, он все-таки не прав, будучи таким суровым к чувству молодых? Кто может судить любовь, кроме тех, кто сам вовлечен в это чувство, кроме тех, кто любит? Да, нет ничего прекраснее любви, этого ослепительного утра, солнечного вечного утра жизни, кажущегося неповторимым, единственным. Это такое удивительное озарение, такая музыка души, которую вот уже тысячелетия сотни поэтов на сотнях языков и наречий пытаются выразить словом…

Когда вертостат опустился на как бы обрубленное полотно дороги и гости и хозяева вышли, то, прежде чем они подошли к краю незавершенной дороги, их остановила охрана. Пришлось помощникам начальника Американской администрации вмешаться и назвать поименно каждого, чтобы они получили доступ к той части дороги, которая как бы уже нависала над водами Берингова пролива. Видимо, Хью Дуглас привез сюда советских гостей специально для того, чтобы продемонстрировать, как здесь поставлена охрана строящихся объектов.

День клонился к концу, и поднявшийся вертостат взял курс прямо на пролив, на «Рокуэлл Кент».

– Я предлагаю вам отдохнуть на лайнере, – предложил Хью Дуглас. – Каждому из вас приготовлена первоклассная каюта. Сегодня вечером в музыкальном салоне будет, играть знаменитый японский скрипач. Желающие могут потанцевать, посмотреть кинофильмы прошлого века.

Метелица посоветовал своим помощникам принять предложение.

– А мы с Иваном Теином полетим в бухту Провидения.

Прежде чем взойти на вертостат, Иван Теин подошел к Френсис и тепло попрощался с ней.

– Я надеюсь увидеть вас на фестивале в Уэлене.

– Я обязательно приеду, – сказала Френсис.

На этот раз она не отвела взгляда, твердо и долго смотрела в глаза отцу Петра-Амаи.

Полет от «Рокуэлла Кента» до бухты Провидения занял около получаса.

Солнце стояло низко за горами, и вся видимая часть северного угла Тихого океана была в тени. Высокие берега фиордового выступа Чукотского полуострова нависали над спокойными в эту пору водами Берингова пролива. Медленно и плавно приближался мыс Столетия, обозначалась Пловерская коса, а левее, удлиненная собственной тенью далеко в море простиралась старая Унээнкская коса. Возле нее резвились моржовые стада, направляющиеся на лежбища острова Аракамчечен. На высоком мысу сиял огнями охотничий пост Янракыннот.

Показался Эстихетский перешеек, отделяющий пресноводное озеро от моря. На памяти Ивана Теина эту косу не раз укрепляли: она стала размываться морскими волнами, и соленые воды грозили прорваться в озеро.

Вертостат пролетел над озером и мягко опустился на площадку Провиденского аэропорта. Жилые дома города начинались сразу за зданием аэропорта и уходили в живописные распадки, в долины между сопок. Высокие горы с нетающими снежницами и ледниками живописно окаймляли город и бухту, вокруг которой шла главная улица. Она начиналась от парадных дверей аэропорта, точнее от площади, и шла мимо высоких домов, поднявшихся на набережной, сама превращалась в набережную, облицованную мрамором, добытым неподалеку, в бухте Секлюк.

Гостиница находилась в глубине бухты, где дома отступали от моря, как бы становясь под защиту окрестных гор.

Дальше, на северном берегу бухты располагалась портовая часть города. Там высоко над морем, в старом пятиэтажном доме в конце прошлого века жил Евгений Таю, занимая квартиру на третьем этаже.

День был трудный, насыщенный событиями. Чувствуя усталость, Иван Теин решил отложить на следующий день посещение порта. Спустившись в буфет выпить вечернюю чашку чаю, он встретил там Метелицу Начальник был один и стоял перед широким окном, любуясь видом бухты, где в строгом порядке стояли корабли – огромные грузовые ледокольные атомоходы, предназначенные для плавания в проливе Лонга и в Чаунской губе. Эти чудовищной мощи корабли обеспечивали круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. От так называемых проводок караванов давно отказались; ледовые грузовые атомоходы сами несли грузы в своих вместительных трюмах и на контейнерных палубах.

Между большими кораблями, как белые чайки, сновали легкие парусные суда, принадлежащие местным жителям.

– Красиво здесь! – вздохнул Метелица. – Любуюсь, а из головы не выходит разговор с мистером Дугласом. Сам Хью Дуглас неплохой человек, прекрасный инженер и организатор большого масштаба… Но, когда на него начинают давить сверху, он начинает выискивать у нас недостатки. Если не находит их в делах сегодняшних, обращается к истории. Как-то Петр-Амая рассказывал мне о существовании в прошлом веке радиостанции «Голос Америки», которая как раз этим и занималась: разгребанием всяческой грязи и дерьма. Я понимаю патологию некоторых людей, которые любят такое занятие, но решительно отказываю в праве считать нормальными людьми тех, кто копается в дерьме с увеличительным стеклом… Мы начали сотрудничество ради будущего. То, что было в прошлом, то в прошлом и осталось. Не будем его вспоминать, если оно было худое, и давайте использовать то, что было хорошим.

Иван Теин отхлебнул остывшего чаю и сказал:

– Я иногда задумываюсь: почему люди избегают простого и очевидного, в частности простых решений? Вот возьмем алкоголизм, от которого страдали народы прошлого века и от которого чуть не погибли народы Севера. А ведь было простое и верное решение – не пить, не производить спиртные напитки. Но вокруг этого наворачивали черт знает что: вот, мол, были в истории попытки введения сухого закона, однако из этого ничего хорошего не вышло. При этом начисто забывали то обстоятельство, что попытки эти имели место в классовых обществах, в условиях капитализма. То же самое с курением. И, наконец, войны. Не воевать – и все! Казалось, чего проще. Чтобы не травить себя водкой, надо отказаться от производства спиртных напитков; чтобы не курить, – уничтожить производство табачных изделий; чтобы не воевать, не надо производить оружие, а то, что есть, – уничтожить. Кстати, именно американцы придумали лишенную всяческой человеческой логики доктрину: чем больше, мол, оружия и чем оно разрушительнее, тем сдержаннее будут те, от которых зависит решение начать войну. А к простой мысли – всеобщему и полному разоружению – шли не одно десятилетие со всякими отступлениями, оговорками…

Расстались поздно, пожелав друг другу спокойной ночи.

В эту ночь Иван Теин спал неожиданно хорошо. Может быть, оттого, что не надо утром садиться за рукопись, и это путешествие было отдыхом, отвлечением не только от работы над своей книгой, мучительными мыслями, но и кратким отрешением от сельсоветских дел.

С утра в гостиницу заехал Петр Анкатагин, председатель горсовета Провидения. Хотя ему уже было за сорок, однако Ивану Теину он показался юношей. Петр происходил из села Ново-Чаплино, расположенного в двадцати километрах от города, и предки его имели родичей среди жителей острова Святого Лаврентия.

За совместным завтраком Петр Анкатагин предложил целую программу, на выполнение которой потребовался бы не один день. Чего там только не было! И рыбалка в проливе Сенявина, купание там же в бассейне, питаемом горячими источниками, посещение новых корпусов Кожевенного комбината.

– Мы там так автоматизировали производство, что управляются всего двадцать пять человек! – с оттенком хвастовства сообщил Петр Анкатагин. – Единственное производство, где все еще преобладает ручной труд, – это шитье национальной одежды и обуви по специальным заказам… Потом можно будет поехать в порт, осмотреть новые механизмы, посетить атомный ледокол «Матлю», который только что вернулся из Мурманска… А вечером мы бы проехали в Ново-Чаплино. Как раз к тому времени охотники вернутся с моря, и мы сможем показать новые эскимосские танцы. Мы ведь тоже готовимся приехать на фестиваль в Уэлен.

– Пожалуй, концерт мы отложим до Уэлена, – сказал Иван Теин. – А вот Кожевенный комбинат и один дом в портовой части города мне бы хотелось посмотреть.

У Метелицы были свои дела, связанные с производством деталей для моста на Главном заводе, располагавшемся на берегу бухты Всадник. Он условился встретиться с Иваном Теином во второй половине дня, с тем чтобы вместе улететь в Уэлен.

Машина Петра Анкатагина представляла собой лимузин-вездеход с водородным двигателем и гербом города Провидения на дверцах. Внутри – обивка из тисненой, искусственно состаренной моржовой кожи.

Комбинат отнесли на довольно значительное расстояние от города, и, рассказывая об истории предприятия, Петр Анкатагин сообщил, что когда-то примитивные цеха помещались на главной улице города, закрывая прекрасный вид на бухту.

– Все рабочие завода – выходцы из Ново-Чаплина и окрестных сел, – рассказывал Анкатагин. – Рабочие получили образование здесь же, а инженеры в разных городах страны. Завод приносит большую прибыль и рабочим, и городу, и государству.

Закончив осмотр завода, Иван Теин и Петр Анкатагин снова уселись в лимузин и по набережной Семена Дежнева направились к порту.

– Лет двадцать назад мы закончили снос старых пятиэтажных домов, построенных здесь в семидесятых, восьмидесятых годах прошлого столетия и даже несколько позже, – рассказывал председатель горсовета. – Полностью очистили от старых зданий набережную и поставили вот эти двадцатиэтажные дома… Но вот там сохранилось еще несколько старых построек и дом, в котором жил Евгений Таю.

От небольшой площадки перед зданием Управления морского порта вверх, к улице Чукотской шла широкая мраморная лестница. По ней Петр Анкатагин и Иван Теин поднялись вверх. Мемориальная доска была собственно не доской, а специально обработанной кожей от байдары. Она была заключена между двумя прозрачными пластинами, за которыми блестела надпись: «Нутку 1972–1995 гивик ганымытвален ынкъам гэмигчирэтлин тэкэлиныльын Таю»[6]6

«Здесь в 1972–1995 годах жил и работал писатель Таю».

[Закрыть].

– Дом этот давно нежилой. Там помещается склад морского порта, хранятся разные точные приборы.

Спускаясь обратно на набережную, Иван Теин остановился и спросил Петра Анкатагина:

– А вы кто по специальности?

– Музыкант, – почему-то смущенно ответил Анкатагин. – Флейтист. Тут нас четверо музыкантов. Квартет. Элюч из Сиреников, Уви из Нунлиграна, я да начальник порта Сергей Умкатагин.

– И часто играете?

– Раз в неделю репетируем, а концерты раз или два в месяц. Хотелось бы почаще.

А когда вертостат поднимался над озером Эстихет, Иван Теин с удивлением подумал, что в советских учреждениях Чукотки многовато людей искусства.

Глава девятая

Приезжая с Иналика, Адам Майна только ночевал у себя, а все остальное время проводил в других домах, где его рассказы о жизни на острове Малый Диомид выслушивались с огромным интересом. Спрашивали обо всем, даже о том, что хорошо сами знали. Интересовались погодой, словно за это время климат в Беринговом проливе как-то существенно мог измениться. По-прежнему ли летнее солнце садится за остров Ратманова, гнездятся ли тупики и кайры на тех же местах, слышен ли грохот прибоя и шелест льдин?

Иногда Адам Майна выходил из себя:

– Солнце давно не заходит за остров Ратманова! Большевики передвинули закат в другую сторону и переименовали в восход! Тупики и кайры отказались гнездиться в скалах и предпочитают рожать живых птенцов, а прибой неслышен и тих, так что в ненастье до уха доносится лишь мышиный скреб в старой мясной яме Аяпана!.. Да вы что! Ваши мужья только вчера были на острове, свежевали моржа! Ничего там не изменилось. И все слышно! После того взрыва, когда меня засыпало, строители работают аккуратно.

Так и было на самом деле. А приезжал Адам Майна, стосковавшись по людям. Как ни хорошо было ему на родном острове, в своем старом доме, все же иной раз так хотелось услышать живой человеческий голос, детский смех да просто собачий лай, что он срывался с места и ехал на Кинг-Айленд.

Близким друзьям Адам Майна жаловался:

– Боюсь этих роботов. Иной раз в ночи мерещится: стоит он, проклятый, на пороге и поблескивает глазами-прожекторами. Такой ужас охватит тебя, даже речь отнимается… А может, впрямь они приходят? Иной раз встанешь поутру, выглянешь за порог, и будто кто-то убегает вдаль, так тяжело топочет, даже земля слегка содрогается. Призовешь духов – охранителей очага, а их-то нет. Они, видать, тоже перекочевали на Кинг-Айленд. Без них неуютно.

Но близкие старика знали, что он тайком перевез обратно на Иналик своих домашних духов-охранителей.

Побывав на Кинг-Айленде, утолив жажду общения, Адам Майна начинал собираться обратно на Иналик, объясняя скорое возвращение необходимостью быть на своем месте Главного хранителя. Он напускал на себя важность, чтобы не вызывать излишней зависти земляков, тоскующих по своей родине, по исхлестанному суровыми ветрами, окутанному туманами куску серой скалы в бурных водах на стыке двух океанов.

И еще одна причина гнала старика с чужого ему острова – видимое изменение в обычаях и поведении земляков и родичей. С утерей родного острова они словно утратили и нечто другое. Исконное занятие иналикцев – морской зверобойный промысел – потеряло для них жизненно важное значение. Они больше не зависели от того, сколько моржей им удастся добыть, сколько заготовить на зиму. Денежная компенсация за отчуждение Иналика позволяла им жить безбедно, не выходя за порог своих теплых домов.

Порой создавалось впечатление, что охотники уплывали в море не в поисках пищи, а чтобы вернуться к себе, в свои воспоминания, ощутить былую уверенность, когда жизнь твоя зависела от твердости твоей руки.

И еще одно: каждый охотничий вельбот, байдара непременно заворачивали в Иналик якобы для отдыха, починки снаряжения или будто из-за нехватки горючего.

Охотники радостно высаживались на берег, словно они и впрямь вернулись к себе домой. Они разбредались по своим покинутым хижинам, и над Иналиком повисала тягостная мрачная тишина тайных сдержанных рыданий, скупых мужских слез, мысленных обращений к полузабытым богам полузабытыми словами древних заклинаний.

Почему-то земляки, когда ночевали в своих остывших, осиротевших домах, не зажигали электрического света, хотя Иналик был снова подключен к источнику энергии. Мерцали свечи, а некоторые находили древние каменные жирники и зажигали их, возвращаясь к видениям прошлого, в свою молодость вместе с вдыхаемым острым запахом тюленьего и моржового жира.

Сидя на берегу пролива в одиночестве и глядя на темную громаду острова Ратманова, Адам Майна размышлял о времени, о тех следах, которые оно оставило в его долгой жизни. События, пережитые события – вот что дает ощущение времени, что метит проходящие мгновения в памяти. Впервые движение времени Адам Майна почувствовал, когда от него ушла Линн Чамберс. Да, где-то было записано время его рождения, ведь Адам Майна появился на свет, когда маленький Иналик переживал великое приобщение к достижениям цивилизации, техники, когда считалось, что каждый эскимос должен быть грамотным и закончить по меньшей мере начальную школу. Но время рождения затерялось в прошлом, даже детство отдалилось в прекрасную пору сновидений, когда видишь себя снова ребенком, прильнувшим к материнской груди. А потом время как бы прервалось, остановилось, потому что пришла молодость, время ощущения силы, вечности и непрерывности бытия. Даже и не думалось о том, что это когда-нибудь кончится, и пожилой возраст и старость брезжили где-то очень далеко, почти за пределом мыслимого. Казалось само собой разумеющимся быть всегда молодым. После отъезда Линн Чамберс Адам Майна понял, что молодость уже позади, и даже далеко позади…

А теперь события покатились с такой стремительностью, что иные из них осмысливались уже задним числом – мозг не поспевал за ними, и даже переживания и ощущения запаздывали. Груз событий начинал ощутимо давить на плечи, и Адам Майна физически чувствовал это, особенно к вечеру, когда солнце уходило за остров Ратманова и долгая тень протягивалась по проливу к Иналику, словно пытаясь дотянуться до острова-брата.

Люди старели на глазах.

Давно ли мальчишкой был Перси – круглолицый, с ярким блеском желтоватых любопытных глаз, а теперь – зрелый, много переживший мужчина. Лицо его заострилось, словно его с обеих сторон сточили грубыми камнями, в еще более сузившихся глазах появилось какое-то волчье выражение. Переменилась и Френсис, вчерашняя школьница, а сегодня – женщина! Женщина с трагической судьбой: вместившая в своем израненном переживаниями сердце почти детскую любовь и привязанность к Перси и горячую, страстную любовь к Петру-Амае.

Еще год назад Джеймс Мылрок казался Адаму Майне молодым человеком, а сегодня он выглядит почти сверстником.

И каждый раз, возвращаясь на Кинг-Айленд, Адам Майна видел перемены в людях.

Однако в этот раз было по-иному.

Словно вернулось старое время. И это потому, что иналикцы готовились к уэленскому фестивалю.

Еще загодя из добытых моржей вырезались обширные желудки, тщательно вычищались, с их стенок каменным скребком, чтобы ненароком не прорезать кожу, снималось все лишнее. Очищенный таким способом, тщательно промытый, потом выдержанный несколько дней в едкой человечьей моче, моржовый желудок надувался и подвешивался на просушку в тени. Так, примерно с месяц, будущий резонатор древнего бубна впитывал в себя морской ветер, шум прибоя, птичьи крики, рев моржового стада, тяжелое, приглушенное дыхание китов. К тому времени от старой кожи освобождался деревянный обод бубна, старый, упругий, желтый от времени и жира морских зверей. А новую снова замачивали в специально приготовленной жидкости, основную часть которой опять составляла человечья моча.

А потом наступало время натягивания нового бубна.

Это происходило на рассвете яркого солнечного дня, чтобы незамутненным солнечным лучом мерить равномерность натяжки кожи на обод, по ее цвету определить будущий голос и тональность. Ибо только неискушенному грубому глазу эскимосский сягуяк и чукотский ярар кажутся одинаковыми, на самом деле они как разные люди, и голоса у них различаются не в меньшей степени.

После натяжки бубен еще несколько дней должен сушиться вдали от солнца, но уже в спокойном, недоступном для резких колебаний температуры и движения воздуха месте. Не было для этого лучшего места, чем кладовая старого нынлю, но в Кинг-Айленде Мылрок подвесил три новых бубна на чердак своего нового дома так, чтобы ненароком заглянувший в слуховое окно солнечный луч не коснулся туго натянутой кожи.

Оставив сушиться сягуяки, Джеймс Мылрок поднялся на самую возвышенную часть острова, туда, где, обращенный своим ликом к морскому простору, стоял бронзовый Иисус Христос, воздвигнутый здесь в 1937 году. Полустертая надпись гласила, что статуя поставлена в знак мира и согласия между Сибирью и Аляской. Это было святилище старых кингайлендцев, которые много раз намеревались увезти статую в Ном и поставить ее на берегу залива Нортон, в своем квартале. Но это намерение вот уже почти два столетия оставалось только благим намерением. Лишенные привычных своих святилищ, иналикцы постепенно привыкали к новым, и в поисках уединения, места для углубленных размышлений, облюбовали эту высокую точку острова. Само собой сложилось так, что и молитвы свои они стали обращать к этой застывшей бронзовой фигуре. Задумчивое выражение лика, зелень в складках одежды и чертах лица – эти материальные знаки древности внушали уважение, и, во всяком случае, можно было быть полностью уверенным в том, что сказанное здесь, излитое в искреннем порыве, здесь и останется, будучи поглощенным спокойствием и тишиной.

Джеймс Мылрок приходил сюда отнюдь не для молитв. Здесь он пробовал свой голос, пробовал свои новые напевы, громко произносил слова будущих песнопений, которые он собирался пополнить на Уэленском фестивале арктического искусства.

Присутствие божественной статуи нисколько не смущало певца. Наоборот, ему иногда казалось, что он видит скрытое одобрение в выражении священного лика.

Джеймс Мылрок искал пути возвращения к дружбе с Иваном Теином, к состоянию уверенности в том, что песня-танец найдет отклик в родственной душе. Иначе смысла не было ехать на Уэленский фестиваль… Нет, не зажила обида за сына, не затянулась рубцом. Стоило ему подумать о нем, как начинало ныть, исходить внутренним кровотечением все наболевшее, пережитое за последнее время… Вроде бы судьба повернулась лицом к Перси, и даже некоторые из земляков завидовали: он на хорошей работе, у него столько денег, сколько не снилось ни одному жителю Иналика, он может путешествовать, жить в прекрасных отелях. Но из редких своих встреч с сыном Джеймс Мылрок вынес впечатление, что у него неладно на душе. На все попытки его разговорить сын отвечал односложно, не раскрывался, как раньше. Похоже было, что разговор с отцом доставлял ему мучение, и он пересиливал себя, общаясь с родными. Иногда всматриваясь в него, стараясь найти в нем прежнее, дорогое, Мылрок с чувством ужаса ничего не находил. Порой думалось: хорошо вот, что Перси не живет на Кинг-Айленде, в воспоминаниях отца он оставался прежним, любящим, послушным сыном, а не пугающим незнакомцем, каким он представал перед отцом в последние свидания в Номе, когда Перси неожиданно заявился к отцу в гостинице Саймона Галягыргына. Тогда отец едва узнал его – с лихорадочно блестевшими глазами, бессвязной речью и дьявольской улыбкой на лице. Не было никакого сомнения в том, что Перси снова принимал какие-то психогенные таблетки.

В то время как Перси внешне отдалялся от своего облика, расцветала и хорошела Френсис Омиак-Мылрок, как она официально должна была прозываться… Но она, похоже, не считала себя женой Перси ни перед богом, ни перед законом…

Внешне отношения между семьями не изменились, а в последнее время даже как-то наладились. Во всяком случае и Ник Омиак, и Джеймс Мылрок и на людях, и между собой сохраняли ровный и дружественный тон, принятый между людьми Иналика. Труднее всего было с Френсис. Каждый раз, видя ее, Джеймс Мылрок испытывал чувство глубокой обиды за сына и с недоумением про себя вопрошал: ну почему так случилось, что Френсис предпочла молодому, близкому, хорошо знакомому с детства Перси этого советского, почти чужого, причем намного старше по возрасту и к тому же наверняка большевика? Вот, говорят, что пути господни неисповедимы, но еще более неисповедимы пути человеческой любви, точнее говоря, женской любви. И стоило больших душевных усилий усмирять внутренний гнев и не показывать его Френсис.

Недавно Джеймс Мылрок был на родном Иналике. Стояли последние дни летней моржовой охоты. За ней последует короткий перерыв. В сердце уже само собой, повинуясь внутренним, неподвластным разуму силам, возникали обрывки мелодий, слова складывались в строки. Видение поднимающихся из водной пучины опор будущего Интерконтинентального моста вызывало удивительное настроение, чувство восхищения силой человека. Не надо было особенно и напрягать воображение, чтобы представить себе очертания будущего грандиозного сооружения, тем более что изображение моста отныне попадалось всюду. Силуэт его был изображен на салфетках фирменного ресторана Саймона Галягыргына, отпечатан на календарях, открытках, выгравирован на почтовых марках, просвечивал на водяных знаках бумаг, исходящих от Американской администрации строительства Интерконтинентального моста…

И высоко над будущими пролетами моста Джеймс Мылрок внутренним взором видел невидимые крепчайшие нити, связывающие его со своими братьями на Чукотке.

Сегодня здесь, на Кинг-Айленде, который все чаще иналикцы называли древним именем Укивок, Джеймс Мылрок особенно остро и явственно почувствовал, что новая песня-танец удается. Не так уж часто за последнее время его посещало такое вдохновение, ощущение необычайной приподнятости, уверенности в верно избранном пути творения. Это был тот сладостный и редкий миг, когда творец совершенно уверен в своем создании.

Мылрок медленно напевал мелодию, помещал полные глубокого смысла слова так, чтобы они созвучно ложились в песню, и все его тело от кончиков пальцев на руках до ступней ног, словно трепещущий лист на осеннем ветру, было готово ринуться в стремительный водопад танца. Пока певец не оттачивал каждое движение, не сочинял каждый жест, который будет сопровождать песню-танец. Он только мысленно расставлял акценты будущего исполнения. Древнеберингоморский танец-песня рождается непосредственно при звуке песни и в основном является импровизацией. Каждое его исполнение не совсем совпадает с предыдущим. Эту песню надо закончить к сегодняшнему вечеру и пропеть перед будущими исполнителями в спортивном зале школы. Жаль, что новые сягуяки еще как следует не просохли, но скоро они будут в таком состоянии, что даже малейшее прикосновение к их тугой поверхности будет вызывать долгий, тянущийся, улетающий вдаль звук.

Но разве эта песня-танец будет примирением? Они ведь не ссорились, между ними не было сказано ни одного худого или сердитого слова. Правда, долго не виделись, не разговаривали друг с другом. Да, жизнь всячески испытывает дружбу, и все надо выдержать, вытерпеть, перенести ради нее…

Здесь, у подножия бронзового Христа, легко и свободно дышится. Порой кажется, что стоишь на плато родного острова и смотришь вдаль, и взгляд твой на уровне полета кайры. Морское течение создает иллюзию стремительного полета, полета свободного, устойчивого, ибо под ногами земная твердь родины… Но как трудно привыкать к чужой земле! Иногда проснешься среди ночи, и вдруг приходит мысль, которая приводит в отчаяние: ведь никогда, никогда этот остров никому из них не будет родным! Сколько бы поколений ни последовало вослед за теми, кто покинул Иналик, – всегда найдется тот, кто напомнит: а мы происходим с Малого Диомида, из той священной земли-скалы, что ныне служит опорой Интерконтинентального моста. Да и сам мост уже станет привычной деталью Берингова пролива, а все же люди на Кинг-Айленде, или Укивоке, иногда будут просыпаться среди ночи от непонятной, непривычной тоски, и глаза их будут блуждать по пустынному горизонту.

Однако прочь грустные мысли!