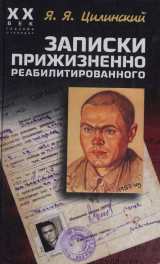

Текст книги "Записки прижизненно реабилитированного"

Автор книги: Ян Цилинский

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)

2. Концерт на Медном Руднике

Во всех особых лагерях, в каждом лагерном отделении имелась культурно-воспитательная часть (КВЧ). Медный Рудник не составлял исключения. Автор не знает, какие задачи было призвано решать это подразделение. Безусловно, что действия КВЧ направлялись циркулярами и инструкциями, что писались отчеты и сводки об их исполнении, что среди КВЧ были свои передовики и отстающие, что шел обмен опытом. Следы этой жизни остались где-то в архивах и недоступны для обозрения.

Особые лагеря были лагерями уничтожения. Уместно спросить: уж не считалось ли, что культурно-воспитательная часть призвана довести антисоветские души заключенных до такой степени патриотического экстаза, когда идущие на смерть оставляют записку на ученическом листе: «Считайте меня коммунистом!»?

А может быть, администрация боялась, что узники забудут сказать в свой смертный час: «Да здравствует товарищ Сталин!»

Василий не думал о задачах КВЧ. Его никто не воспитывал, не перевоспитывал, не просвещал и не приобщал к культуре. Бывший студент не ощущал никакой заботы со стороны КВЧ. Как и другие заключенные, он знал о существовании культурно-воспитательной части главным образом потому, что в зоне стоял маленький домик с табличкой на двери: «КВЧ». В реальной лагерной жизни в КВЧ принимали письма (два раза в год) и раздавали посылки и письма. Несмотря на эти блага, домик пользовался недоброй славой. Болтали, что именно там кум в особой тайне встречался со стукачами.

Начальник КВЧ старший лейтенант Черногрудов появлялся на службе редко, а когда приходил, то был просто пьян или пьян очень сильно. Заключенные ценили его за беззлобность и отеческие поучения. Собственно, поучение было только одно:

– Не хотели, суки позорные, жить с портретами, живите теперь без портретов!

Ликов руководителей партии и правительства и гения всех времен и народов товарища Сталина в зоне действительно не выставляли. Ограничивались лозунгами про ударный труд. В лозунгах не говорилось ничего определенного о том, как пример Стаханова воздействует на злейших врагов Советской власти – исправляет или не исправляет.

В помещении КВЧ обосновались художники. Они рисовали и обновляли номера на одежде заключенных, делали таблички и указатели, писали лозунги и посмертные бирки с личным номером, которые привязывались на большой палец левой ноги усопших при погребении. В свободное от работы время художники создавали индивидуальные и групповые портреты жен, детей, а также другой дальней и ближней родни и самих граждан начальников. По договоренности писались акварели с заключенных. Старший лейтенант Черногрудов обложил художников высоким подоходным налогом. Доход в виде водки шел деятелю культуры и от сослуживцев, заказывающих портреты для семейной галереи.

Однажды старший лейтенант заявил на бригадирском собрании, что скоро в зоне состоится концерт с бабами и надо выделить лучших для его посещения. Черногрудов находился в мрачном похмелье и, понимая это, бывалые лагерники отнеслись к словам начальника КВЧ не без сочувствия, но легкомысленно. Кроме того, всем было известно, что никаких концертов на Медном Руднике быть не должно и не положено. Ослепленные мнимым всезнанием, лагерники не поняли ничего. Черногрудов никогда раньше не говорил столь серьезно. Накануне он побывал у полковника Чеченева.

Полковника не беспокоило, что заключенные уйдут в лучший мир, забыв прокричать: «Да здравствует товарищ Сталин!»

Начальник был реалист. А горькая правда заключалась в том, что выработка медной руды не только не увеличивалась, но даже падала. Просматривая сводки, Чеченев слышал треск ниток и блеск срываемых погон. Хороший глоток коньяка не приносил облегчения. Полковник потребовал начальника КВЧ Медного Рудника старшего лейтенанта Черногрудова. Решение в полковничьей голове уже созрело. Раньше он действовал на заключенных кнутом и пряником. Теперь эти скоты получат не только хлеб, но и зрелища. Культура и взгляд на баб поднимут выработку.

Вызов к руководителю пришел к начальнику КВЧ в неподходящий момент. Черногрудов был не просто пьян, а пьян очень сильно и собирался докончить свою бутылку. Поняв неизбежность дальнейшего, он брел по пыльной дороге к административному зданию. Земля уходила из-под ног, как палуба утлой каравеллы Колумба в свирепую качку. В кабинете начальника мерзкий водочный перегар слился с благородным коньячным духом. Распоряжение было кратким:

– Проведешь на Руднике концерт силами выездной культбригады. Завтра прибудет художественный руководитель. Слушать его, как меня. О готовности доложить через неделю!

Чеченев видел, что Черногрудов пьян очень сильно. Но пьянство среди администрации Сверхлага не считалось грехом. В этой давящей на человека природе, в неустроенном собачьем быту и в невольном содрогании от творимого неправого дела облегчение приносило только вино. Пили все, и мужчины, и женщины, и начальники, и члены семьи, пили вместе и в одиночку. Дети познавали действие хмеля в нежном возрасте. Младенцы зачинались в грязном угаре пробужденного водкой желания. Вертухайское племя шло к вырождению.

– Если хоть раз до концерта напьешься – накажу! – добавил Чеченев строго.

На другой день в лагерь прибыл бригадир культбригады, он же художественный руководитель концерта. Говорили, что Чеченев посылал за ним самолет. Бригадир был похож на лагерного придурка. Артист ходил в вольной куртке. Вместо трех положенных номеров на одежде имелся только один на груди, да и тот был кокетлив и мелок. Волосы отросли так, что хоть сейчас начинай побег. За такие художества полагался карцер, но Черногрудов не смел замечать нарушений. Бригадир оказался энергичен и деловит. Сначала художественный руководитель говорил об искусстве, но, быстро поняв, что начальник видит в таком разговоре усложнение жизни, спустился с неба на медную землю. Он толково и быстро объяснил, что и как надо делать. В лагере закипела работа. Площадку для концерта выбрали в углу зоны под пулеметной вышкой. Сбили и установили скамейки, соорудили эстраду. За сценой поместили боксы-кабинки для артистов, которые бригадир именовал уборными. «При чем здесь сортир?» – размышлял Черногрудов. В неделю не уложились, но на десятый день работа была завершена. Концерт состоялся в воскресенье после обеда. Утром до этого в лагере был большой шмон. Обыскали выборочно несколько бараков по непонятному предпочтению и в неясной последовательности.

Вернемся в вагон, в котором находились наши герои. Татьяна почувствовала на себе чей-то взгляд и подняла глаза. Смотрящего на нее человека она видела впервые. На нем был потертый и выцветший спортивный костюм с несколькими заплатами, который когда-то имел темно-синий цвет. Одежда неплохо сидела на высокой и ладной фигуре своего владельца. Незнакомец был широк в костях, но худоват. На крупной голове выделялся высокий лоб. Спутник не был красив, но у него было хорошее открытое лицо с широким четким овалом. В небольших серых глазах светился ум Незнакомец походил скорее на юношу, чем на мужчину, если бы не выражение его лица. Лицо было неподвижно и напряженно, губы плотно сжаты. Суровость подчеркивали сросшиеся темные брови, которые по цвету резко отличались от остриженных под машинку светло-русых волос.

«Как беглый каторжник», – подумала Татьяна.

Заметив, что на него обратили внимание, неизвестный сказал:

– Мне необходимо с вами поговорить. Уделите, пожалуйста, мне несколько минут.

Вежливая, правильная речь и приятный голос каторжника успокоили Татьяну, и она согласилась.

Молодые люди отправились в соседнее незанятое купе. Незнакомец пропустил свою спутницу вперед. Не собираясь задерживаться, Татьяна осталась стоять. Глаза ее были спокойными и далекими.

Неизвестный сказал:

– Не удивляйтесь моему интересу. Я был среди зрителей, перед которыми вы выступали на Медном Руднике. Вы – балерина Татьяна. Помните ли вы свой танец и ответ зрителей на него?

Татьяна все прекрасно помнила. Она не могла забыть происшедшее, если бы даже хотела. Воспоминания жгли и мучили.

В тот памятный день случилось непредвиденное. Артисты знали, где и перед кем они выступают. Шепот об ужасах Медного Рудника передавался по всему Сверхлагу. Артисты приехали не только к своим собратьям-заключенным, они пришли к смертникам. Татьяне хотелось принести утешение и дать радость этим несчастным. Одухотворенная своей миссией, она танцевала самозабвенно и страстно. В академическом зале зрители испытали бы эстетическое наслаждение от красоты и изящества танца и восхитились бы мастерством балерины. На Медном Руднике случилось иначе. Татьяна предстала перед людьми, искалеченными каторгой. Умело, систематически и изуверски лагерная администрация делала все возможное, чтобы задавить в них людей, исковеркать душу и разжечь самые зверские инстинкты, таящиеся в темных уголках сознания. Палачи своего не достигли. В нечеловеческих условиях большинство заключенных остались людьми. Их нервы, однако, были истощены до предела, и сдерживающие центры подавлены. От любой искры эти несчастные люди могли превратиться в толпу, дикую, озверелую, с непредсказуемым поведением.

Палачи не преуспели и в другом. Узников медленно убивали, но они были еще живы и сохранили стремление к женщине, желание женского тела и ласки. Они тосковали по жене, по подруге. Великий инстинкт продолжения рода не был убит.

Огонь танца, исходящий от прекрасной и блистающей женщины, разжег затаенные страсти. Аудитория загудела. Зрители превратились в толпу, в одно общее существо, утратившее логику, здравый смысл, совесть и стыд и откровенное в своем желании. Татьяна увидела дикие сверкающие глаза, исступленные лица, перекошенные рты. Ей передался настрой толпы. Она чувствовала, что это многоликое чудовище в мыслях срывает с нее одежды и рвется к телу. Жег нестерпимый стыд, но голос рассудка уже не был властен. Правил не он. Татьяна подчинилась зову толпы и отдалась ей в своем танце.

На сцене теперь была не изящная и целомудренная балерина, а разнузданная вакханка, способная разбудить плоть даже у пресыщенного и равнодушного ко всему повелителя. Ответные волны желания и страсти накатывались на танцовщицу. Она с наслаждением купалась в этих волнах и делала все, чтобы вызвать бурю. И буря разразилась. Когда танец закончился, сотни зрителей вскочили со своих мест. Люди что-то кричали, бесновались, ломали скамейки. Кто-то бился в истерике. Усиленный пулеметный наряд, поставленный на вышку по случаю скопления заключенных на концерте, схватился за сталь оружия. Черные зрачки двух пулеметов уставились на людей. Администрация с трудом успокоила зрителей. Программу урезали. Представление быстро завершили.

Виновницу смуты отвели в одну из импровизированных артистических уборных и приказали оставаться на месте. Минут через пять дверь приоткрылась, в помещение проскользнул белобрысый молодой лейтенант, поддавшийся общему исступлению, и попытался овладеть Татьяной. Ловкая и сильная, она ударила насильника ногой в низ живота. Лейтенант согнулся и застонал. Когда прошла боль, он больше не посягал и молча убрался восвояси. Со стороны Татьяны это был смелый поступок. Могли отвести в изолятор, надеть наручники и изнасиловать «хором» всем передовым коллективом. Через таксе прошли многие.

После концерта Татьяну вернули к артистам. Заключенные переоделись в лагерную одежду и под дулами автоматов, сопровождаемые лаем собак, побрели усталой колонной к столыпинскому вагону. Бригаду развели по домам – по своим тюрьмам. Почти всю дорогу Татьяна проплакала. Она казнилась, что сорвала свой хорошо подготовленный номер. Она стыдилась наслаждения, которое испытывала, вызывая страсть толпы, и своего упоения этой страстью.

– Я грязная, порочная женщина, – твердила себе балерина.

Художественного руководителя концерта по распоряжению полковника Чеченева остригли наголо и отправили на 15 суток в карцер. Он был виноват в том, что выпустил на сцену распутную женщину. Татьяну оставили в культбригаде, но отстранили от сольных номеров.

3. Балерина спускается в Медный Ад

Да, память о концерте на Медном Руднике сохранилась, но говорить о происшедшем с незнакомым человеком не хотелось. Татьяна решила прекратить разговор. Но неизвестный опередил свою собеседницу:

– На том концерте силой искусства и очарованием красоты и молодости вы пробудили жажду к женщине в сотнях мужчин, а сами получили власть над ними. И то и другое не постыдное, не низменное, а естественное стремление человека. Оно было задавлено и отнято нашими мучителями. Вы можете открыто гордиться своим успехом, а не стыдиться и не казнить себя, как будто поступили недостойно.

– Вы и гордитесь происшедшим втайне, – добавил неизвестный задумчиво.

Незнакомец был прав, но Татьяна не хотела слышать эту правду из уст случайного попутчика. В балерине поднялось чувство протеста. Она встрепенулась: «По какому праву он лезет мне в душу? Я немедленно ухожу!» Глаза ее были смущенные и негодующие.

Но незнакомец опять опередил балерину. Он улыбнулся…

Татьяна никогда бы не поверила, если бы ей сказали, что улыбка может так преобразить облик человека. Строгость, суровость и напряженность исчезли. Перед балериной стоял прекрасный и светлый юноша. Она почувствовала его очарование и поняла, что неизвестный носит маску, оберегая свой внутренний мир. Ей захотелось заглянуть в открывшееся царство, из которого прорывался манящий свет. Татьяна с интересом спросила:

– Что вы хотели мне еще сказать?

Незнакомец начал:

– Я пробыл в лагере относительно недолго, всего полтора года, но кажется, что это продолжалось всю жизнь…

Неизвестный говорил спокойно и негромко, но речь была прерывиста, а тембр голоса постоянно менялся. Он чувствовал настрой собеседницы и увлекал ее за собой даже в первом неясном порыве. Такая манера держала слушательницу в напряжении и создавала эффект присутствия. Татьяне казалось, что она идет рядом с незнакомцем по его скорбному пути. Рельефно и четко вставали видения.

Татьяна спустилась в Медный Карьер. Он был похож на кратер вулкана. Отвалы пустой породы но верхнему краю воронки увеличивали глубину. Где-то далеко наверху в неправильном овале светилось небо. На зеленовато-серых стенах карьера, сложенных из рудоносных песчаников, полевого шпата и кварца, играли радугой вкрапления рудных минералов – борнита, халькозина, халькопирита и малахита. Блестели звездочки самородной меди. В застойном воздухе висела зеленоватая пыль. Она першила в горле и раздражала глаза. Более сотни заключенных кирками и кувалдами разбивали куски медной руды и грузили ее в вагонетки. Груженую вагонетку с рудой весом десять тонн откатывали к подъемнику три человека. Неизвестный был вместе со своими товарищами. Металлический звук от ударов его кирки и тяжелое дыхание сливались с дыханием и звуками инструмента других заключенных. Слышались рокоты горя. Общий стон наполнял пространство карьера. На уступчатых стенах примостились бурильщики. Раздавался комариный писк буров. Казалось, что они врезаются в зубы и тревожат нерв. Воздух насыщался мелкой кварцевой пылью. Острые частицы несли силикоз и смерть. Когда заключенных уводили, в карьер спускались вольнонаемные подрывники. Они закладывали в скважины взрывчатку и делали отпалку горной массы. Глыбы низвергались на дно и ждали следующей смены рабов.

Солнце неглубоко проникало в карьер, но от раскаленных в поднебесье медных стен шел нестерпимый жар. Заключенные работали раздетые до пояса. Их худые тела были сухи. Пот испарялся через кожу и, не задерживаясь на поверхности, забирался сухим и раскаленным воздухом. На дне карьера стоял чан с водой. Заключенные часто подходили к нему и, погрузив лицо в воду, жадно пили. Татьяне захотелось воды. Она подошла к поилке, перегнулась через край и дотянулась губами до поверхности влаги. Содержимое чана было теплое и непрозрачное. От голубоватой жидкости во рту надолго остался привкус металла. Татьяна увидела, что незнакомец устремился к ней, что-то крича на ходу, но видение растаяло в мутном воздухе. Вместе с ним исчез и Медный Карьер. Кругом бушевала снежная буря.

Невидимкой балерина проскользнула в согнутую ветром и вьюгой колонну заключенных, которых гнали из лагеря на работу. Конвойные собаки было зарычали, но, потеряв нить подозрения, быстро примолкли. Татьяна уже слилась с общей массой измученных тел. Они шли навстречу снежной буре. Пронизывающий ветер отбирал последние силы. Тепло оставляло Татьяну. Вдруг леденящий ветер ослаб. Тело узницы закрывал бушлат, а на плечах лежала рука незнакомца. Ободренная этой поддержкой, Татьяна брела дальше навстречу враждебной вьюге. Колонна достигла угольной базы, служащей местом работы. Люди сорок минут простояли перед воротами зоны, прежде чем их запустили в этот окутанный проволокой прямоугольник. Конвой проверял целостность стен и занимал сторожевые вышки. Согреться в зоне было негде. Теплушка, она же столовая и кухня для заключенных, остыла за ночь. Люди стояли поеживаясь и боясь сесть на холодные лавки. Но вот в чугунной печке затрещали дрова, от начавшего краснеть металла пошло тепло. Однако мало кому пришлось его вобрать. Грубые окрики надзирателей гнали людей на работу.

Работа была нехитра. Уголь, привезенный из Караганды по широкой железнодорожной колее, перегружался на узкоколейный путь. Один пульман с углем, открытые люки вагона, шесть человек, шесть совковых лопат и десятки поглощающих все усилия вагончиков узкоколейки. Когда усталые руки уже не держали лопаты и уголь просыпался на снег, раздался сигнал на обед. Сев на пол, Татьяна поставила горячую миску с овсяной кашей на колени. Сквозь ватные брюки проникало тепло. Ложка нашлась в кармане телогрейки. Хлеб отломил незнакомец от своей пайки, принесенной в кармане из лагеря. На хлеб прилипли крошки махорки. Голодная женщина приступила к обеду. На свете нет ничего вкуснее и лучше грубой овсяной каши, сваренной на чистой воде. Даже кусочек мерзкого комбижира, брошенный мерной ложкой на горячую поверхность, не осквернял пищи. О вкусе овсяной каши не знают ни короли, ни гурманы. Не поняли этого вкуса и англичане. Для них в равнодушной обыденности жизненных дней овсянка представляется лишь источником необходимых калорий. Не понял вкуса овсяной каши и полковник Чеченев, а если бы знал, то не видать ее заключенным. Миска опорожнялась слишком быстро. Татьяна задерживала пищу во рту, чтобы оттянуть неизбежный конец. Особенно вкусны были не сами овсяные зерна, а сошедший с них слизистый отвар. Миска кончалась, счастье уходило, наступал конец. Вдруг незнакомец, немного приостановив движение ложки, добавил Татьяне немного каши из своей еще полной миски. В этот дар входил отвал, снятый с поверхности каши нетвердой рукой. Балерина чувствовала, что согласна отдать свое тело в этот счастливый миг, если бы незнакомец или кто-то другой, дарующий пищу, спросил об уплате.

Перед обедом в чугунную печку в теплушке подбросили угля. Металл раскалился и стал прозрачным. Казалось, что ярость огня не сдерживается преградой стенки. Пылало жаром. По лицам, разомлевшим от еды и тепла, струился пот. Ручьи пота размывали угольную пыль. На черных лицах светились белые полоски кожи с темным краем. Глаза блестели снегом белков. Татьяна поднесла руку к лицу. Пальцы стали влажными и черными. Еще заботясь о красоте, балерина решила умыться. На угольной базе этого сделать было нельзя.

В лагерной зоне, куда заключенные вернулись вечером в девять часов, не хватило воды. Удалось только размазать грязь. Проглотив в столовой остывшую баланду, Татьяна побрела в барак. Она искала глазами незнакомца, но он затерялся в толпе заключенных и куда-то пропал.

Барак представлял собой приземистое длинное строение из необожженного кирпича с двухскатной крышей. Окна были забраны решетками. Помещение делилось глухой поперечной перегородкой на две равные секции. Угольная бригада помещалась слева. Вход в секцию находился в длинном торце почти в середине здания. Пройдя в дверь, с которой свисал железный засов, Татьяна попала в тамбур, продолжающийся от стены до стены поперек всего здания. В нем имелось несколько умывальников и валялся какой-то хлам. Помещение не отапливалось. Проход из тамбура вел в жилую часть секции. Она занимала всю остальную половину барака. У входа по левой руке помещалась высокая круглая печь, обитая покрашенным черной краской железом, а направо – гигантская деревянная параша, напоминающая бочку для засолки капусты. Параша была нагрета лучистым теплом, исходящим от печки, и, несмотря на деревянную крышку, издавала зловоние. Чуть отступя, начинались ряды двухэтажных спальных вагонок. Они стояли торцом к внешним стенам. В середине оставался неширокий проход. Ряд со стороны печки был составлен из десяти, а со стороны параши – из одиннадцати вагонок. Каждая вагонка была рассчитана на четырех человек, двое помещались внизу, двое – наверху. Между ними имелся узкий проход, в конце которого у стены находились две тумбочки. Одна тумбочка полагалась на двух человек. Барак освещался двумя тусклыми лампочками, одна из них висела над парашей, а другая – в конце прохода меж вагонками. Воздух в помещении был густой и спертый. Пахло потом, грязным бельем, несвежим человеческим телом и газами, выходящими из кишечника. Казалось, что воздух мутнеет от этих запахов и табачного дыма. На ночь барак запирали на амбарный замок.

Татьяна рухнула на свободное место. Сосед по нарам ворчал:

– Сегодня дежурит Рыжий, опять недоспим.

На сон заключенным отводилось восемь часов, с 10 вечера до 6 утра, но Рыжий отбирал из этого времени около часа.

Под кличкой Рыжий у заключенных ходил старшина-надзиратель, который через два дня на третий дежурил по бараку. В обязанности старшине вменялись вечерняя и утренняя проверки. Несмотря на сложность замысла (проверки должны были предотвратить или, на худой конец, выявить побег), процедура была проста. Требовалось пересчитать по головам около восьмидесяти заключенных и убедиться, что общее число сходится со списочным итогом. Но такой искус был старшине не по силам. Заключенные то двоились, то троились в глазах, то таяли в воздухе. Их число было то больше. то меньше положенного. Младший надзиратель и приданный на подмогу лагерный придурок давно уже всех пересчитали и нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Но Рыжий хотел всего достичь сам. На упражнения старшины в арифметике каждый раз уходило минут тридцать – сорок. Вечером проверка начиналась перед отбоем и часто отнимала от сна двадцать-тридцать минут. Утренняя проверка начиналась до подъема и уносила еще двадцать-тридцать минут. Дежурный имел право отнимать время от сна заключенных, но не от рабочих часов.

Незнакомец не появлялся. Балерина осталась одна во враждебном и безрадостном мире. День тянулся за днем. Каждый раз шесть километров туда, угольная база, один пульман, шесть человек, шесть совковых лопат и бесконечная череда вагончиков узкоколейки, шесть километров обратно в лагерь. Только овсяная каша и дежурство Рыжего были не каждый день, а раз в трое суток.

В один из таких дней Татьяна сразу после утренней проверки была препровождена в карцер. Наказание носило превентивный характер. Этот щуплый заключенный в глазах Рыжего не просто только двоился, троился и исчезал, а мелькал подозрительно. Старшине казалось, что перед ним то мужчина, то неположенная женщина. Невзирая на выявленное более высоким начальством женское естество, балерину заставили раздеться до рубашки и грубым толчком впихнули в карцер. В нетопленом помещении было холоднее, чем на улице. На капитальной стене лежал иней. Татьяна спасалась от холода в танце. Места в карцере было мало, но балерина приловчилась вставать на носки, кружиться на месте и приседать. Скоро стало тепло. Она радовалась этому дню. Не было ни изнурительной вьюжной дороги, ни угольной базы, ни совковых лопат, ни понуканий конвоя, ни портившей кожу и красоту угольной пыли.

Ночью вошел надзиратель, отпер прикрепленную к стенке дощатую койку и, бросив рваную телогрейку, равнодушно сказал:

– На сон шесть часов.

Надзиратель был в валенках, ушанке и телогрейке.

Через час, еще нс проснувшись, Татьяна почувствовала, что замерзает. Закутавшись и поджавшись, насколько можно, под телогрейку, она продержалась еще минут двадцать. Когда балерине стало невмоготу, из-за двери прозвучал тихий голос незнакомца:

– Наконец-то я отыскал вас! Дышите под телогрейку. Это сохраняет тепло. Вы молодец, что танцевали. Я не знал, что танец помогает устоять, – добавил он с одобрением.

Татьяна приняла совет незнакомца. Но это дало только отсрочку. Холод побеждал. Немного тепла уже совсем замерзшему телу прибавили принесенные утром кусок хлеба и кружка теплой воды. Вода имела синеватый оттенок и металлический привкус. Она подавалась из шахт, где насыщалась солями меди. Потом выручил танец. Но через сутки и танец не помогал. Татьяне казалось, что она смотрит на себя со стороны и видит, как ее фигура превращается в прозрачную ледяную статую с зеленоватым отливом. Зеленый цвет сменился вдруг на тепло-розовый, прозрачность исчезла. Татьяна услышала сокрушенный голос незнакомца:

– Простите, пожалуйста! Я увлекся и напугал вас. Не бойтесь. Этот ужас никогда не повторится. Мы уезжаем из Медного Ада навсегда. Посмотрите, как хорошо кругом!

Вагон был заполнен солнцем. Оно согревало и унылый пейзаж за окном, и души людей, вырвавшихся из тюремных оков.

– Не бойтесь больше, – повторил незнакомец. – Я вас теперь не возьму с собой, а разрешу смотреть на происшедшее только со стороны.

Но Татьяна не послушалась. Она внимала рассказу и шла по Медному Руднику, не выдавая себя.

– Лагерникам приходилось страшиться не только работы, тягот режима, наказаний, но и нелепого случая, – услышала дальше Татьяна. – Опасность подстерегает заключенного на каждом шагу. Можно получить увечье и даже потерять жизнь в беспричинной драке со своими товарищами по несчастью.

– Говорят, что слабому пуля защита, – казалось, размышлял незнакомец, – но это неполная мудрость. Слабого защищают от сильного и сберегают от пули приемы рукопашного боя. Мне удалось овладеть азами этого искусства.

Татьяна узнала, что учителем ее собеседника был профессиональный убийца, бывший офицер СМЕРШа Иван Ушаков. Во время войны Иван служил разыскником в армейской контрразведке. На его личном счету числилось 35 взятых живыми диверсантов и шпионов. Это были не липовые враги, придуманные органами, а специально обученные агенты, заброшенные немцами в советский тыл. Они в совершенстве владели холодным и огнестрельным оружием и знали приемы защиты и нападения. Рукопашный бой был их стихией. Иван сходился в единоборстве с такими же человеко-зверями, как он сам, и побеждал. Ставкой в каждой схватке была жизнь. После демобилизации разыскник работал тренером в спортивном обществе «Динамо». Иван сильно пил и однажды по пьяному делу разговорился про Абакумова. Во хмелю он болтал, что министр грабил трофеи, и называл, сколько брал и куда увозил. Кое-что из этого было правдой, но главная правда заключалась в том, что шеф МГБ действительно был мародер и грабитель. Такое не прощалось. Ивана отправили умирать на Медный Рудник. В лагере он пользовался авторитетом. Военнопленные не вспоминали ему чекистское прошлое: он был солдат и, так же как и они, знал, что такое идти под пули. Иван держался вместе с военнопленными. Они кушали вместе[15]15

Кушать вместе – взаимно делиться едой, куревом и одеждой; высшая степень доверия и близости между заключенными (лагерный жаргон).

[Закрыть]. Бандеровцы ненавидели бывшего врага, но боялись. Иван приметил недавно прибывшего московского парня и оказывал ему поддержку.

Притаившись у стенки барака, ослушница увидела, что к незнакомцу подошли два здоровых бандеровца.

– Зачем ты скрываешь свою нацию? – беззлобно спросил один. – Мы все равно твою жидовскую нацию знаем. – И ударил незнакомца в зубы. Из разбитых губ потекла кровь, но избиение продолжалось. Били двое. Неизвестный был тогда совсем другой – юный, тонкий, с удивленным взглядом. Он сгибался как былинка и даже не сопротивлялся.

– Разве можно избивать человека за национальность? Да и зачем спрашивать? Разве не видно, что он русский парень! – негодовала балерина.

Из дальнейшего рассказа Татьяна узнала, что у ее собеседника по прибытии в лагерь сложились особые отношения с бандеровцами.

Собравшаяся в лагере бандеровская община представляла собой необузданную и дикую силу. Образовательный ценз большинства этих людей не превышал первых классов начальной школы. Попадались и неграмотные. Большинство составляли крестьяне, которые сами не принимали никакого участия в вооруженной борьбе. Некоторые помогали «лесным братьям» едой и одеждой, а другие боялись их не меньше, чем чекистов. В лагере крестьянская масса оказалась в полном подчинении у боевиков. Они составляли ядро общины и задавали тон в сообществе. Настрой боевиков определялся путем, ими пройденным. Степан Бандера учил своих сподвижников:

– Ша, наша власть должна быть страшной!

И она стала чудовищной.

Во имя великого национального дела людей рубили топорами, сжигали живьем и умерщвляли удавками-закрутками. Они представляли собой доморощенное орудие убийства, своеобразный символ движения. Террор был направлен не только против «совитив» и «схиднякив», но и против своих же братьев по повстанческой армии, заподозренных в нестойкости, и против мирного населения Западной Украины, на земле которой поднялись сине-желтые и черно-красные знамена бандеровского движения.

Оставшись с весны 1945 года один на один с чекистской силой, бандеровцы изнемогали в неравной борьбе. Ожесточение и жестокость с обеих сторон не знали пределов. Захваченных украинцев-западников ждала смертная казнь через повешение, определенная специальным Указом. Бандеровцы не устояли. Остатки разбитых отрядов оказались на каторге. Среди побежденных попадались люди, пропитанные антисемитизмом. Это чувство не только взошло на вековых предрассудках, но и было вскормлено кровью. Кое-кто из бандеровцев запятнал себя участием в акциях геноцида, проводимого немцами и направленного против еврейства.

К незнакомцу, как и ко всякому новичку, многие присматривались. Приглядывались и бандеровцы. Их насторожило, что этот парень быстро познакомился почти со всеми евреями в лагере, и не только со своими земляками, евреями московскими.

– Он москвич, мой земляк! – ликовала Татьяна.

– BiH жид! – подозревали бандеровцы.

Новоприбывший о чем-то оживленно говорил с евреем-учителем из Житомира, с музыкантом из Киева и с бухгалтером из Одессы. Как показалось, новичок шептался с раввином.