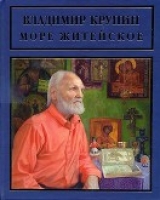

Текст книги "Море житейское"

Автор книги: Владимир Крупин

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 39 (всего у книги 46 страниц)

В Кильмези я впервые поднял глаза к небесам, в Кильмези увидел цветение и умирание всего живого, здесь, здесь впервые поцеловался, здесь впервые увидел возвышенный над толпою, плывущий на Страшный Суд гроб с покойником, здесь крал сирень для нее, для единственной, и спустя время крал астры для новой единственной, по этой улице, навстречу солнцу, шагал с граблями и вилами на плече, на лесные луга за Вороньем, а сюда, по берегу, за судострой, как его звали, за лесопилку, шел на заречные луга, сюда, по Красной горе и дальше, шел на Вичмарь, на кирпичный завод, сюда и здесь. Нет ни одной тропинки, ни одной доски деревянного, давно истопленного в зимних печах тротуара, куда бы ни ступала моя нога, босая, или в валенках, или в сапогах, или, уж совсем по-модному, в ботинках. Но где, где то место, на котором я услышал, как меня окликнули? Или кто-то окликнул. Кто? Этот оклик явственно слышу всю жизнь. Это было за школой, на дороге к логу.

Было солнце, весна, голод. Я выдирал из земли какие-то корни и ел. Цвели мелкие липкие цветы, я собирал их, чтобы принести маме. По примеру отца, он всегда приносил цветы. Вообще у нас в доме всегда были цветы. И под окном тоже. И всю жизнь со мною цветы. И я очень рад, что жена моя отдает всю маленькую трехсоточную одворицу нашего подмосковного полдомика только под цветы. О, вопрос о жене в Кильмези был первейший. Кто такая, откуда? Как смогла нашего Володю захороводить? «Не вятская, – признавался я, – но тоже хорошая».

Да, но тот день, тот оклик с небес, ведь он был, ведь я его не выдумал, я слышал. Я бежал с цветами для мамы, с хвощами для младших брата и сестренки. Старшие, казалось мне, заботились о себе сами, а о младших должен был заботиться я. С небес, с небес меня окликнули. Назвали по имени. Я замер, ждал, что еще что-то услышу. Нет, тихо. Помню дорогу, на которой стоял, темно-желтую пашню справа и траву слева. И этот голос, глас, оклик. Ну не выдумал же я его. Значит, я был не один среди пространства, Берегущий меня сказал мне: «Не бойся, Я с тобою».

А еще в этот год было паломничество на Святую Землю. Везде: и в Иерусалиме, и в Вифлееме, и в Назарете, на Фаворе, в Тивериаде, Хевроне, Иерихоне – везде молился о родине, о России. Неужели такая нам суждена кара, что Россия погибнет при нас? Нам ведь тогда не отмолиться. Не на пустое место мы пришли в мир, делали первые шаги по земле Святой Руси; неужели закончим свой путь, шагая по черным пустырям и белым костям?

* * *

Вот тут росли высокие мальвы, стояла скамья, на которой столько много сказано тихого и нежного; как легкая целебная паутина, висят в воздухе те забытые слова. Слова забыты, но не любовь. Разве забыты пылающие костры осени, в которых сгорала листва и небо приближалось к начинающим дымить трубам, разве забыты яркие снега январского рождественского полудня, а весна! Ее разливы, ее пушистые вербы, прилетавшие с юга птицы. И теплая вода Поповского озера, и девчонки в коронах из цветов кувшинок, и ромашки. Бархатная ласковая пыль летних дорог, долгие светлые вечера, когда вся кильмезская молодежь гуляла от аптеки до почты по деревянным мостовым центральной улицы. Ничего не прошло! Все только укрупнилось. Это надо было пройти весь мир: узкие шумные улицы Ближнего Востока, Северной Африки, мостовые Рима, мосты Венеции, Елисейские поля Парижа, все придунайские и прирейнские страны, весь Восток, чтобы понять: лучше Кильмези -только рай небесный.

Такое ощущение, что я всегда жил одновременно и в Кильмези и в постижении мира. Слышал прекрасную музыку и представлял ее звучащей над родимым селом, заставал ли где дождь, он слышался мне в шорохе воды сквозь листву деревьев Кильмези; восходила луна – и я видел ее сияние на замерших к ночи цветах кильмезских палисадников. Вообще, если говорить о луне, то она в Кильмези своя, одна такая, больше я такой луны нигде не видел. Так сотворил нас Господь, что, пройдя путь от детства к старости, мы возвращаемся к детству, не впадаем в него, а вновь проживаем в своей памяти. Жизнь была долгая – все обиды забылись, осталась радость.

Люди стареют быстрее домов, дома стареют раньше деревьев, но и деревья, возвысясь до отведенного им предела, умирают, а память -главная часть души, с годами молодеет. И понимаешь, что все было неслучайно: взгляд, дорога, слезы, торопливые письма, нервные звонки, -все укладывалось в памяти и жило в ней в своем порядке, не так, как мы, люди века сего, жили, а как надо б было жить. Но уж не переживешь заново, и не надо, и то слава Богу. Сколько сверстников и более молодых ушли в иные пределы.

Перед отъездом я еще пришел на кладбище и ходил по нему, будто тоже по Кильмези, но уже по другой, таинственной и притягательной. Как уходили односельчане, как прощались с нами, почему так рано ушли от ослепительного сияния ночных созвездий, от летнего зноя, от весенней сырости? Почему перестали смотреть на радугу, такую близкую и недостижимую, как понять? Они ушли в иные дали, где нет воздыханий и горестей, но жизнь безконечная.

Время сильнее пространства – вот я вновь уезжаю из Кильмези, вновь оглядываюсь, и так щемит сердце, как будто больше не приеду, будто увижу Кильмезь только из запредельных высот. Летит машина к северу, вышли на обочину, и стоят ребятишки с ведрами брусники, собранной под соснами страны детства. Колеса крутятся, натягивают нить пространства, она вот-вот оборвется... Лес, поле, засветился восток, начались мысли о дальнейшей жизни, нить истончается, слабеет... оборвалась.

И вновь я живу или думаю, что живу, вдали от родины, в столице России. Но ведь надо же и здесь жить русским людям. Не отдавать же врагам Москву. Но сердце мое в Кильмези. И минуты счастья от пребывания в ней я увеличиваю часами воспоминаний. Я мысленно иду от любого места любимого села к любому другому месту, будто меня кто позвал или попросил моей помощи.

Кильмезь – сердце мое. Я долго жил, и жил только для того, чтобы понять, что все земное – пролог к вечности. Но если Кильмезь – пролог к вечности, ее предисловие, начало, то какова же вечность? Какую заслужим.

Кильмезь, Кильмезь, счастье мое земное, предтеча небесного. Если я помню тебя, значит, и ты помнишь. Просыпаюсь ночью, обращаюсь к востоку, и вижу его в тихом золотом пламени лампады, освещающем иконы, и прошу восхода солнца на каждый день, и жду его. И дожидаюсь. А как иначе – оно же с родины. А родина моя не оставит Россию без солнца.

ГОЛУБОК

Приехал в Никольское. Зима, еще темно, холодно. Вытаскиваю из сумки ключи и даже вздрогнул – под крыльцом кто-то зашевелился. А это голубь. Белый, маленький, весь замерзший. Даже и сил у него не было отбежать. Внес я его в дом, посадил на тряпочку в кухне. Стал хлопотать. Налил в блюдечко воды, в другое мелко-мелко накрошил сыра, положил еще кусочек масла. Еще растер в порошок печенишко. Пододвинул поближе. Но голубь даже и не смотрел. Видимо, так замерз, что было не до еды.

Позвонил жене. Она сразу решила, что это появление не к добру: кто-то умрет.

– Да ты что, он же к нам прилетел, надеется, что поможем.

Часа два он отогревался. Стал вставать. Приподнимется – падает. Да, видно, не жилец.

Наконец голубь встал и немного прошел. И опять лег. А шел он, я заметил, к солнечному свету. День был солнечный, на полу светло и тепло. Я стал пододвигать еду, но голубь боялся и шарахался. Я оставил его в покое, занялся делами, но все время думал: куда я с этим голубем? Он тем временем двигался по дому вслед за солнышком. И как-то начал крутить головкой, и сам стал крутиться. Я подумал, это какая-то судорога у него. Но пригляделся – нет, он такой концерт давал. И крылья распускал, и крылом подшаркивал. По этому подшаркиванию я понял, что прилетела ко мне не голубка, а голубок.

И я к нему очень за полдня привык и привязался. Он уже не боялся меня. Хотя на руки не шел. Но куда я с ним? Куда его дальше? Я же тут постоянно не живу, а в этот день и ночевать никак не мог, а в город разве повезешь?

Может быть, соседям отдать? Соседи – люди сердобольные, они бы и согласились, тем более когда посмотрели, какой голубь белоснежный. Но у них кот. И не простой, а хищник, каких мало. Он у нас в позапрошлом году разорил скворечник, сожрал птенцов. Мы уж боялись – не прилетят больше скворцы. Нет, спасибо им, вернулись. Я целую бухту проволоки намотал на шест, на котором скворечник укреплен, такую защиту сделал. Кот ее не смог преодолеть, хотя пытался и возмущенно орал. Потом замолчал, но у шеста сидел постоянно. Ждал, наверное, что скворчики упадут. Но не упали, выросли, выучились летать и умахали в теплые страны. Будем весной снова ждать.

Так что кот этот и голубя бы обязательно сожрал. Он и теперь ходил по полу у ног и на нас поглядывал, будто понимал, о чем говорим. Вообще, этот кот был красоты необыкновенной. Я его, наверное, тогда, когда он нас скворцов лишил, прямо убить хотел или хотя бы отлупить, но он так преданно глядел, так переливалась на нем дымчатая шерсть, будто он ни при чем.

– Что, – спросил я его, – и голубя сожрешь?

– Запросто, – ответила за него хозяйка. – Так устроен.

Стали мы переживать и думать. И придумали. В Никольском жил Николай Никитич, пенсионер, он держал голубятню. Именно белых голубей. Целую стаю. Когда он их выпускал, они делали такие белые круги над Никольским, что любо-дорого. Особенно когда вся стая, как по команде, меняла курс и крылышки, как зеркала, отражали свет солнца.

И поймал я своего ожившего голубочка, засунул под куртку и пошел к Николаю. Голубок переживал и шевелился. Пришел, а на дверях: «Осторожно, злая собака!» Каково? Стал кричать: «Хозяева!» Глухо. Но и собака не лаяла. Стал искать палку. Нашел. Медленно шагал по двору. Голубь понял, видимо, мое состояние и сидел тихо.

Дом был открыт, я постучался и вошел. Николай лежал на диване. Я все объяснил.

– Это, скорей всего, твой.

– Может быть. – Николай как-то очень ловко взял голубка из моих рук, оглядел. – К стае посажу. Там и зерно, и все. Облетается.

– Не заклюют?

– Зачем?

Мы еще немного поговорили, и Николай пошел меня проводить. Оказалось, очень даже не напрасно, ибо из-под крыльца вывернулся на свет такой громадный пес, и так он перед хозяином показывал усердие, так лаял на меня, что палка моя показалась мне жалким прутиком.

У калитки мы простились. Пес все лаял и лаял. Я пошел и потом все жалел, что не погладил на прощание голубка.

Теперь думаю: когда взлетит белая стая голубей над Никольским, разгляжу ли в ней своего недолгого зимнего гостя?

ПОЗДНЯЯ ПАСХА

Когда я был маленьким, то были большие гонения на православие. Но все равно день Пасхи был очень радостным. Красили яйца, в доме пахло стряпней, надевали чистые белые рубахи, тогда еще без манжет, с широкими рукавами. Яйца из опасения не давали выносить на улицу, но разве удержишь в избе такую радость – конечно, мы брали их с собою.

В тот год была поздняя Пасха, было тепло, зелень вовсю. И мы решили в этот день выкупаться. Первое купание всегда волновало. Но я не о нем.

Мы уже выкупались, грелись на песке, когда кто-то дал мне посмотреть сквозь цветное стекло. Помню, я отошел от всех и поглядел – и содрогнулся: все стало другим. Весь мир стал другим. Все преобразилось, изменилось, все стало мягче и резче. И как-то тише стало. Облака замерли, солнце сбавило напор, даже ощутилась прохлада. Были полдень, река, плывущие бревна, желтый песок за рекой, зелень и серебро лопухов мать-и-мачехи, длинные тонкие ветви ивы – все стало будто только что возникшим, умиротворенным, лишенным опасности. В реке стало невозможно утонуть, из кустов не могла выползти змея, с обрыва нельзя было упасть. Было ощущение, что время остановилось. Помню свой восторг, даже то, что я восхищенно и судорожно вдохнул воздух и так и стоял, не смея передохнуть и чувствуя себя легко-легко.

.. .И вот прошла целая жизнь, и это состояние повторилось.

У меня умер отец. А я в это время был в Италии, на Капри, на каком-то международном симпозиуме. Главное было не в симпозиуме, не в докладах друг для друга, а в том, что мы на Капри, что такая хорошая погода, что виден Везувий. Я вовсю купался, хотя был конец ноября. А ведь знал, знал, что отец неизлечимо болен. Только что, до Италии, я ездил в Вятку и, прощаясь с ним, обещал привезти заграничного питья. Он уже почти не говорил и только рукой махнул.

Меня разыскали и сказали, что что-то с отцом. Ясно всем было, что именно. Все было как-то нелепо и неестественно: быть среди цветущей, висящей везде зелени, сидеть на террасе, вынесенной далеко над крутым обрывом в море, и вдруг эти слова о том, что что-то с отцом, ищут через посольство. Я пошел собираться. Стали звонить в Рим, в «Аэрофлот». К счастью, в делегации был батюшка, говорящий на всех языках. Он, видя, как мы бьемся и не можем пробиться, стал сам звонить. Вычислил по карте, где этот «Аэрофлот», позвонил в храм рядом с ним, попросил кого-то, чтоб сходили в агентство и ответили нам. Батюшка заказал билет. Я помчался на паром, все вниз и вниз. По дороге сломал несколько ярко-розовых веток – положить в гроб. Так и подумал: положить в гроб. На пароме, почти пустом, заносящем при выходе из бухты корму и ложащемся на курс, глядя на молчащий Везувий, я вдруг сказал громко:

– Чего ж ты, отец, меня сиротой-то оставляешь... – и разревелся.

В Неаполе я сказал таксисту, как учил батюшка: «Стационе пэр Рома», что означало «Римский вокзал». В поезде сидел среди пьющих и поющих негров, потом пришел контролер и велел мне перейти в другой вагон: оказывается, у меня был первый класс. Там сидела бодрая старуха, заговорившая со мною. Я пожалел, что нет на нее батюшки.

В самолете до Москвы летел наш балет. Напрыгавшись на гастролях, балерины отдыхали, задрав в небо длинные ноги в черных колготках.

Из Шереметьева я сразу поехал на Ярославский, купил билет до Вятки на какой-то почтово-багажный поезд и тащился в нем почти сутки, имея попутчиком мужчину, который возвращался с похорон тещи и страдал то ли от похорон, то ли от поминок.

Господь был милостив к отцу: все прошло хорошо – и отпевание, когда в Троицком храме за рекой Вяткой враз было не менее десяти разноцветных гробов, и хорошее место на кладбище, и был даже такой знак в тот пасмурный день: когда установили крест, раздвинулись тучи, и к нам, на дно колодца, упал солнечный свет, да еще откуда ни возьмись прилетел и сел на крест белый голубок.

Вот. А вскоре я увидел тот самый цвет и свет, о котором говорил вначале. Это было под утро, в полусне-полуяви. Будто бы я молодой и влюбленный и будто бы я загулялся. Именно так я думал: что-то я загулялся, отец тревожится, надо скорее домой, отец ждет. И вот я иду домой, вот и наш дом: резные наличники, спокойно-золотые бревна, такая же, изнутри светящаяся крыша. Не ночь и не день. Ни луны, ни солнца. Ни лето, ни зима. Спокойно и тихо. И светло вокруг. И чисто, аккуратно. Дорога пыльная, пыль темного янтарного шелка. Травы склоненные, тут же тихое озеро. А дышать так привольно, на душе так спокойно, что думаю: дай посижу на крылечке, отец спит, приду чуть позже. То есть, очнувшись, я понял, что отец меня ждет, но что к нему я пока не пошел.

Есть, есть тот дивный свет и золотой цвет, тот воздух, та тишина, то спокойствие души, которое я видел и ощущал. И так хочется туда войти и остаться там. Но, видимо, еще не пора. Видимо, еще надо заслужить.

...И О ВСЕХ, КОГО НЕКОМУ ПОМЯНУТИ

От того, может быть, так тянет к себе кладбище, что оно означает для кого ближайшее, для кого отдаленное, но для всех неминуемое будущее. Ходишь по дорожкам, вроде как выбираешь себе место. Тихо, спокойно и на тесном городском, и, конечно, на просторном сельском. Кресты, памятники, оградки. Засохшие живые цветы и выцветшие искусственные.

Особенно хорошо на кладбище поздней осенью. Выпало немного снега, он лежит светлыми пятнами между могил. И всюду золотая пестрота умирающих листьев.

Но ни мрамор памятников, ни громкие фамилии лежащих под ними так не останавливают и так не волнуют меня, как безымянные холмики чьих-то могил. Кто там в земле? Кто-то же плакал здесь, кто-то же приходил сажать безсмертники, поливать цветы. И почему больше не приходят? Где они? Умерли и сами? Уехали? А может, просто так задавлены жизнью, что и умирать не думают и сюда не ходят.

В Димитриевскую родительскую субботу отец Александр служил панихиду. Я ему помогал. Перед началом написал большущий список имен своих родных и близких, уже ушедших в глубины земли. Но у самого батюшки списки поминаемых были вообще огромными, целые тетрадки имен усопших, убиенных, за Царя и веру, за страну нашу Российскую пострадавших. Батюшка читал и читал. Торопливо взглядывал я на них: там значились имена воинов, младенцев, даже и безымянных младенцев, погибших до рождения, и безчисленные ряды имен, имен, имен... Иногда грамотно: Иоанна, Симеона, Евфимия, Иакова, а иногда просто: Фисы, Пани, Саши...

Батюшка читал и читал. Вспомнил я иностранца, стоявшего со мною однажды на субботнем богослужении. Сказал он: «У нас все службы не более двадцати минут». А тут только зачитывание поминаемых имен заняло более получаса.

Так вот, зачем я все это вспомнил? Именно – из-за одних слов батюшки. Заканчивая поминовение, он, принимая в руки кадило и вознося его молитвенный дым, возгласил:

– Молимся тебе, Господи, и о всех православных, кого некому помянути.

И вот это «некому помянути» довело до слез.

Но как же некому? А мы? Мы, предстоящие престолу, в купели крестившиеся, как и те, безымянные для нас, но Господу ведомые? Мы же повторяем слова: «Имена же их ты, Господи, веси». Мы же с ними встретимся, мы же увидимся.

Будем поминать всех, от века почивших. Как знать, может, и наши могилки травой зарастут. Вдруг да и нас, кроме Господа, будет некому помянути.

РЕКА ЛОБАНЬ

До чего же красива река Лобань! Просто как девочка-подросток играет и поет на перекатах. А то шлепает босиком по зелени травы, по желтизне песка, то по серебру лопухов мать-и-мачехи, а то прячется среди темных елей. Или притворится испуганной и жмется к высокому обрыву. Но вот перестает играть и заботливо поит корни могучего соснового бора.

Давно сел и сижу на берегу, на бревнышке. Тихо сижу, греюсь предвечерним теплом. Наверное, и птицы, и рыбы думают обо мне, что это какая-то коряга, а коряги они не боятся. Старые деревья, упавшие в реку, мешают ей течь плавно, зато в их ветвях такое музыкальное журчание, такой тихий плавный звон, что прямо чуть не засыпаю. Слышу – к звону воды добавляется звоночек, звяканье колокольчика. А это, оказывается, подошла сзади корова и щиплет траву.

Корова входит в воду и долго пьет. Потом поднимает голову и стоит неподвижно, и смотрит на тот берег. Колокольчик ее умолкает. Конечно, он надоел ей за день, ей лучше послушать говор реки.

Из леса с того берега выходит к воде лосиха. Я замираю от счастья. Лосиха смотрит по сторонам, смотрит на наш берег, оглядывается. И к ней выбегает лосенок. Я перестаю дышать. Лосенок лезет к маминому молочку, но лосиха отталкивает его. Лосенок забегает с другого бока. Лосиха бедром и мордой подталкивает его к воде. Она после маминого молочка не очень ему нравится, он фыркает. Все-таки он немного пьет и замечает корову. А корову, видно, кусает слепень, она встряхивает головой, колокольчик на шее брякает, лосенок пугается. А лосиха спокойно вытаскивает завязшие в иле ноги и уходит в кусты.

Начинается закат. Такая облитая светом чистая зелень, такое режущее глаза сверкание воды, такой тихий, холодеющий ветерок.

Ну и где же такая река Лобань? А вот возьму и не скажу. Она не выдумана, она есть. Я в ней купался. Я жил на ее берегах.

Ладно, для тех, кто не сделает ей ничего плохого, скажу. Только путь к Лобани очень длинный, и надо много сапогов сносить, пока дойдешь. Хотя можно и босиком.

Надо идти вверх и вверх по Волге – матери русских рек, потом будут ее дочки: сильная суровая Кама и ласковая Вятка, а в Вятку впадает похожая на Иордан река Кильмезь, а уже в Кильмезь – Лобань.

Вы поднимаетесь по ней, идете по золотым пескам, по серебристым лопухам мать-и-мачехи, через сосновые боры, через хвойные леса, вы слышите ветер в листьях берез и осин и вот выходите к тому бревнышку, на котором я сидел, и садитесь на него. Вот и все. Идти больше никуда не надо и незачем. Надо сидеть и ждать. И с той, близкой, стороны выйдет к воде лосиха с лосятами. А на этом берегу будет пастись корова с колокольчиком на шее.

И редкие птицы будут лететь по середине Лобани, и будут забывать о своих делах, засмотревшись в ее зеркало. Ревнивые рыбы будут тревожить водную гладь, подпрыгивать, завидовать птицам и шлепаться обратно в чистую воду.

Все боли, все обиды и скорби, все мысли о плохом исчезнут навсегда в такие минуты. Только воздух и небо, только облака и солнышко, только вода в берегах, только родина во все стороны света, только счастье, что она такая, красивая, спокойная, добрая.

И вот такая течет по ней река Лобань.

РАЙОНКА

Что меня сделало писателем? Конечно, это дар Божий, который принято называть призванием. Конечно, это непрестанное чтение книг. Конечно, это та языковая среда, в которой я вырастал. Среда чистейшая, незамутненная. Конечно, это наша Кильмезская школа. Конечно, это районная библиотека. И постоянная обязанность помогать взрослым в труде, и многое другое.

Но вывела меня в свет наша милая районка. И хотя я первый раз напечатался в областной молодежной газете, писать в газету начал в районную. Наш, лесхозовский, дом стоял рядом с редакцией, и я с малых лет видел чудо рождения газеты. Мы подкрадывались к окнам типографии и видели, как белый лист, запущенный в машину сверху, превращается в газетную страницу. Печатник Василий Евдокимович не гонял нас. Однажды летом, когда окна типографии были открыты, он выглянул и сказал:

– А нет такого желания, чтобы колесо покрутить, а? Крутильщица заболела.

Что говорить! Прямо через окно мы с братом влезли в помещение и ощутили его незабываемый запах: свинца, краски, а еще махорки. Табак Василий Евдокимович выращивал сам и шутил: «Табак оттого такой крепкий, что я, когда его поливаю, обзываю фашистом. Табак злится и становится злым».

Мы крутили колесо и от восторга не чувствовали усталости. Это кручение напоминало нашу ежедневную обязанность добывать воду из колодца. Чтобы извлечь на свет Божий ведро воды, надо было сделать шестьдесят оборотов рукояти. То есть вода была примерно на тридцати метрах глубины.

Здесь же были другие глубины. Они начинались блестящим свинцовым шрифтом, резиновым валиком, влажным от краски, стопой белой бумаги, все истончавшейся по мере печатания и после перекура переворачивавшейся на другую сторону и вновь заполняемую текстом и уже окончательно становящейся районной газетой «За социалистическую деревню». Это было чудо. А вот интересно: я сочинял стихи лет с восьми-девяти, но и мысли не возникало принести их в редакцию. В газете все серьезно – сводки о надоях, о лесовывозках, о заседаниях, а у меня «березы белые стоят, поднявшись в вышину, и тихо ветви их шумят, приветствуя весну». Это лирика. А вот политика: «Там, за океаном, лежит сэше и а. Там банкиры хочут войну разразить. Но вам страну советов не поработить! Мы резко вам дадим отпор, подпишем мирный договор!» А вот смелый взгляд в будущее: «Ракеты летят, сильный мороз. Берем билет, летим в космос». Я был мальчишка начитанный, но не всегда знал, где ставить ударение.

Ну вот, впервые печатаю свои стихи в районке спустя шестьдесят лет со дня написания. И ведь запомнились же! Это отрывки из больших поэм. А вот поэму «Два детства» хорошо бы тиснуть, но не вспомнить уже всю. В ней была истинно русская жалость к детям из стран капитала: «Трудно живется ребятам в Нью-Йорке, некогда там им кататься с горки. Трудно живется ребятам в Париже, нет у них ручек, нет у них книжек. Есть у них братья, есть у них сестры, все они маленьки, все они пестры. Их надо одеть, обуть, накормить, трудно им, ясно, жить». А вот описание вятского детства: «По ягоды собрались ребятишки. Вот взяли все корзиночки под мышки и вышли во лесок. Идут, и крепко жгет им ноги раскаленный песок...»

После поэтического отступления вернусь к районке. Думаю, что можно смело зачесть мне год работы за три – с таким рвением, с такой скоростью я писал передовые статьи, заметки, информации. А листаю подшивку – вроде что-то маловато моих подписей. Объяснимо просто: с нас требовали увеличения числа рабселькоров. Едешь (идешь) в командировку – обязан привезти, а то и отдиктовать по телефону три-четыре материала, но не от своего имени, а от имени доярок, трактористов, вальщиков леса, комбайнеров, свинарок. Так что, например, Будилов, вальщик, или водитель Пятов, или доярка Мальцева – это все я. То есть писал от их имени. Оно и сейчас так бывает. Но тогда было насилие над душами вот в чем: постоянно шли всякие съезды, сессии, выборы, и надо было именно к этим датам (а Первомай, а Октябрьские) подтасовывать статьи тружеников села и леса. Думаю, что это была одна из главных причин моего ухода из редакции в слесари по ремонту сельхозтехники. Это же мучение – ты пишешь за кого-то: «Идя навстречу Дню Конституции, беру на себя повышенные обязательства.» Потом надо, чтоб человек это подписал, чтоб потом не отвертелся. Очень похоже на милицейско-чекистскую практику – вырвать признание-обещание и заверить подписью.

И потом, эта чудовищная скорость написания, конвейер полос, это тоже до поры до времени. Хорошо научиться скорости, а когда думать? Когда читать? Когда писать то, что просится из души?

А из души просилась любовь. Молодой же был, влюблялся же! Какие стихи без любви? «О, я любил тебя и верил, что и меня ты тоже ждешь, когда ногами поле мерил и убирал комбайном рожь». Это я еще до редакции после девятого и десятого класса на комбайне работал. Влюблялся, конечно, в библиотекарш. Горько видеть сейчас забор, огородивший пространство вхождения в русскую и мировую классику. Что тут будет? Магазин? А их мало? А библиотека как Христа ради живет в гостинице.

Милая районка! Тебе сейчас еще тяжелее, чем всегда. Все понимаешь, сделать почти ничего не можешь. Но уже одно то хорошо, что пишешь о простых людях, о судьбах, соединяешь людей общей судьбой выживания в страшных условиях издевательства над всем святым. Чужебесие вторглось в Россию, разрушает семьи, развращает молодежь. Из последних сил наша «Трибунка» говорит: «Мы не только в лучшей стране мира, в России, мы в самом лучшем месте России, в Вятке. Тут, в кильмезских пределах, столько просияло жертвенных жизней, столько каторжного труда вложено в просторы этих полей и лесов, столько сынов и дочерей выращено для помощи Отечеству. Главное слово – Любовь -не должно покинуть страницы газеты. Любовь к Богу, Отечеству, друг к другу непременно спасет нас».

ГОСПОДЬ ПОСЕТИЛ

Много страшных развалин и пожарищ видел я в жизни. Сирия, Южная Осетия, Приднестровье. Лишенные жилищ люди, как тени, бродили по остаткам домов. Сердце мое болело за них, но все равно это было сострадание со стороны. И вот – посетил Господь и меня – сгорел мой родной дом. Дом детства, отрочества, юности. Из него я ушел в Советскую армию, в него приезжал, а последние десять лет вновь жил в нем, когда удавалось вырваться из каменных объятий столицы. Привозил сюда иконы, книги, рукописи. Коллекцию пасхальных яиц, дымковские игрушки. Картины. Готовил себе спокойную мемуарную старость.

Все сгорело.

Чернота, остатки обугленных стен, обгорелый потолок, упавший на остатки пола, и особый запах горя – запах горелого кирпича.

Первый сон после увиденного был такой: я лезу вверх по черной лестнице, пачкаю руки сажей, тороплюсь, но верхние перекладины лестницы еще горят и дымятся.

Так и надо мне по грехам, так и надо для вразумления – не копите богатство на земле, копите богатство нетленное на небесах. Вразумил Господь: ничего не надо собирать, забыл я разве притчу о богаче, который собирался выстроить житницы, собрать урожай, а после есть, пить, веселиться. «Безумный! В сию ночь истяжут душу у тебя».

Переживать несчастье помогали воспоминания об Иове Многострадальном, о Филарете Милостивом. Даже и Тютчев пригодился. Его срочно вызывали в Петербург из-за границы, и он при свече разбирал бумаги и многие сжигал в камине. А утром спохватился – сжег много нужного. «Я расстроился, – пишет он, – но воспоминание о пожаре Александрийской библиотеки меня утешило». А уж что мои книги, рукописи в сравнении с тютчевскими? Тем более ведь я уже дважды проходил через пожары. Дважды горели московские квартиры, первая не до конца, вторая полностью. Но здесь-то родина, и в этом все дело.

А вещи – дело наживное. Тем более во всем этом ужасе было одно радостное, самое главное утешение: сохранился крест. Родовой крест, который откопали на нашем дворе, когда строили баню. Когда взял его в руки, возликовала душа. Успокоился. Остальное переживу.

Но одна мысль терзает: как же, приезжая на родину, жить не в своем доме, а в гостинице или пусть даже у очень хороших людей?

Свой дом для меня не частная собственность, мне его в гроб не положить, это родовое гнездо, в котором я вывелся, вырос, откуда улетал и куда возвращался. Земля во дворе согрета моими босыми ногами. А сколько воды я выкачал из колодца, сколько вылил ее на грядки огорода. Какие мальвы росли в палисаднике, какие эскадрильи майских жуков гудели в ветвях березы, посаженной в год окончания школы.

Стою внутри бывшей квартиры, крещусь на то место, где у нас всегда была икона, а потом и мой иконостас. Теперь тут пустое пространство, которое безжалостно освещает зимнее солнце. Тянет сквозняком. Так тоскливо.

Еще жив железный лист у печки, на который или с вечера, или рано утром сваливали поленья. Печь уже всегда топилась, когда мы просыпались. Нас не будильник поднимал, а запах топленого масла, свежих лепешек, бульканье кипятка в чугуне, в котором варилась картошка. Уже отец и старший брат уносили в хлев приготовленные мамой пойло для коровы, корм для поросенка, теленка, овечек. Сестры причесывались. Дедушка на печи кряхтел и кашлял и обещал бросить курить. А ведь он и вправду бросил курить в семьдесят лет. И всегда любил жить у нас, а не у дочерей, которые все были городские и звали его к себе. Кипел самовар, пахло заваренной сушеной малиной. Мы с младшим братом успевали вытрясти половики, почистить в хлеве, проверить куриные гнезда. Потом все разом завтракали и шли в школу.

Как мы умещались в этом пространстве? И до чего же мы были дружны! И не говорили, что любим друг друга, этого и в заводе не было. Но проходили годы, и солнечное сияние детства не гасло, а разгоралось.