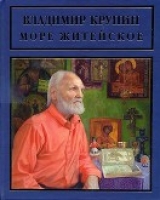

Текст книги "Море житейское"

Автор книги: Владимир Крупин

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 46 страниц)

Я отдергиваю ногу, Коля промахивается, но тут же находится:

– Опять от меня сбежала последняя баба по шпалам.

– От тебя?

– Это стихи. А так, чтоб от меня сбежала, ты что!

– Положить тебе картошки?

– Никогда! – восклицает Коля и добавляет: – Не откажусь.

Но не ест. Все курит и курит. Я гоняю его к форточке.

– Жену надо бить, – говорит он, – я у Лескова читал. Один немец на русской женился и не бил. Она думала, что он не любит, если не бьет. Ну, он ударил, потом у нее же в ногах валялся. Прочти для пользы дела.

А у меня так: удар глухой по тыкве волосатой – травинка в черепе сквозь дырку прорастет.

– Я не верю, чтоб ты мог кого-то ударить.

– Кабы не доводили. А уж если доведут! – Смотрит в окно. – Вроде дождь должен собраться, хорошо бы, сырое не пилим, день сактируют. А ты чего на пилораму не приходишь? Где карандаш? Бумаги нет? Да я на газете нарисую. Тут школа, шэ буква, сельсовет, дальше направо, а дальше не рисую, там услышишь. А как на территории искать, нарисую. Тут помельче надо, сам рисуй. Рисуй квадрат. Пиши: торцовочник, веди от него линию к лесу, рисуй квадрат, пиши: склад пиломатериалов. Дальше линии не надо, делай прямоугольник, пиши: бревнотаска, тут дай я сам, тут пилорама, тут цех – два, тут пилим брус и лафет.

– Что такое лафет?

– Это только с двух сторон, очень невыгодно. Вчера пять бревен пропустили, на карачках уползли. Меня в магазин гоняли, специально хожу в мазаном, чтобы очередь расступалась.

На очереди песня.

– «Как часто балдея средь ясного дня, я брел наугад...», слышь, брел наугад по каким-то протокам. «И родина щедро поила меня», – тут Коля себя обрывает, с упреком говоря: – Как же «щедро поила», не больно-то!

Мысли Коли скачут. Он будто и сам чувствует, что вот-вот сломается, и торопится сказать, спеть побольше.

– Чего-то хотел тебе еще рассказать. Чего-то запел и Тасю вспомнил. А Тасю зачем?! А! Тася беззубая к нам приходила, говорит, в Барановщине глухая Сима картошку копала. Бригадир мимо шел, говорит: «Здравствуй, Сима». Та говорит: «Да вот картошку копаю». «Замуж тебя, Сима, надо». Она отвечает: «Надо, надо, пока не замерзло». Мы до уржачки хохотали. «Я ухожу, – запевает опять Коля, – сказал мальчишка ей сквозь грусть, ты жди меня, я обязательно вернусь. Ушел совсем, не сделав в жизни первый шаг, домой вернулся в цинковом гробу. Рыдает мать, как тень стоит отец, ведь ты же был для них еще юнец, совсем юнец. А сколько их, не сделав в жизни первый шаг, домой пришли в солдатских цинковых гробах».

– Может, тебе постелить?

– Ты что? Мне до сна как до лампочки. Я все могу, могу паять, варить, клепать, вообще могу командовать парадом. У меня мастер был нервомотатель, он провел меня по вредной сетке и гонит алюмишку варить. И все меня допрашивал, а я допросов не терплю. «Пил вчера?» Отвечаю: «И завтра буду». Это один вариант ответа. А у меня есть второй, на все случаи жизни, сейчас научу, налей. – И поет: «Из полей доносится: “Налей”». Хватит, на ночь оставь. Ну, за нас с вами и за хрен с ними! У меня мотоцикл был «Урал». И я на нем бывал, и он на мне бывал, а все живу. Он меня от гангрены спас. Строгал на фуговочном, палец отдернуло. Хватились отвезти – бензина нет. Так я же еще свой «Урал» и завел. Приехали в больницу, говорю доктору: «Палец вам на холодец привез». Он заматерился, говорит: «Ты дошутишься». А я говорю: «Я и не стараюсь долго прожить».

– Коль, а что это за ответ на все случаи жизни?

– Это из трех слов?

– Ты еще про мастера рассказывал. Как ему отвечал.

– А как еще ему отвечать? – Коля передразнивает мастера. – «Скажи, Николай, как ты мог убить человека?» Отвечаю: «От того и пью». Вообще надо отвечать: не пью и не тянет. Не пьют многие, а не тянет далеко не каждого. А-а, – радуется Коля, – из трех слов! Например, спроси меня что угодно. Спроси, спроси. Ну, например: «Зачем ты, Коля, ночью по крыше ходишь?» Я не хожу, но спросить-то можно. Спроси!

– Зачем ты, Коля, ночью по крыше ходишь?

– Так надо, – отвечает Коля и кричит: – Два слова-то, два! Не три, два! Три, три, и дыра будет. Давай еще спроси. Ты ответ заучил?

– Так надо?

– Да! Давай спрашивай.

– Зачем ты, Коля, пьешь?

– Так надо. Еще! Спроси: зачем ты, например, Коля, на дерево полез или, например, спроси: зачем ты, Коля, на дерево не полез, и какой ответ? Так надо! И все! И все отскакивают. И в душу не лезут. Например, чего я в баню хожу или чего не хожу, как будешь отвечать, заучи на практике.

– Так надо, – заучиваю я.

– А теперь, ответь, тебе нужен стакан с двойным дном?

– Зачем? – спрашиваю я.

– Так надо, – говорит Коля и объясняет, что он выиграл. – Тут еще надо хитро спросить. Теперь твоя очередь.

– Ты ведь врешь, что тебя все женщины любят, врешь?

– Кому я нужен? – сердится Коля. Он потерял интерес к игре. Берет со стола и расколупывает яйцо. – Витамин це, яйце, сальце, мясце. Нет, не так: витамин це, чтоб не было морщин на лице. Витамин ю, чтоб не было морщин... – не дочистив, кладет яйцо обратно. – Я полежу или тебе это не в кайф?

– Ложись. Я стакан с водой поставлю и таблетку. Ты ночью проснешься, ее прими и водой запей.

– Вода не утоляет жажды, я, помню, пил ее однажды. – Коля все еще пытается шутить. – Загулял, так не воротишь, горькая рябинушка, наливай стакан полнее, тетка Акулинушка.

Я снимаю с него сапоги, он сопротивляется, но я говорю, что так надо, и он засыпает.

Знаю, что впереди у меня невеселая ночь. Но еще совсем не ночь, хотя на улице темно. Осень. По телевизору программа «Время». Первое вставание Коли я выдерживаю, еще не ложась спать. Коля встает, всматривается в экран. Показывают сидячую демонстрацию.

– У нас вчера лежачая была. Народу-то сколь у них, как грязи, а мы обезлюдели. Убей меня!

«Убей меня» на Колином языке означает: «Налей мне, и я усну».

Выпив, он бормочет:

– В нашей Вятскоей губерньи стало больше волоков, сколь наделал непорядков нам товарищ Щелоков. Все – спать! Лошадь в овсе не пасется, орел мух не ловит!

Он ложится и тяжело дышит. Ресницы иногда поднимаются, видна мутная полоска глаза.

Второе его пробуждение мучительно для меня, так как я уже заснул. Но Коле страшно одному, без света. Он будит меня, ему показалось (по-карзилось), что с ним рядом была бесовка.

– Как ты понял, что бесовка?

– Иди, говорит, ко мне. Ты добрый, ты хороший, тебя никто не ценит. Тебя, говорит, только я пожалею. Волосы у нее огромные, много волос, мне в рот лезут, я весь исплевался. А лицо, лицо! Смотрит! Лежит в портрете волос, зовет! Я к ней, она – раз ко мне спиной и хвостом меня по морде! Хвост у нее! Хвост! Потоньше коровьего.

Коля вытирает пот со лба, садится и плачет. Закуривает. Слезы текут на стол, в них и тушит Коля сигарету, вновь прося убить его.

– Меня одна из тещ, я же за ней горшки выносил, найди еще такого зятя, лежит и лает, и лает, и лает. Выносил, выносил, говорю: «Теща, тебе ведь скоро на том свете отчет держать». Она говорит: «Ничего, мне есть что про тебя рассказать». Я говорю: «При чем тут я, за меня с других спросят».

– Прими таблетку.

– Да приму, приму. Я их горстями пью, ты не волнуйся, приму. Я спать пока боюсь, пусть она подальше улетит. Ну хвостище! У меня еще другое было – так же вот сижу, передо мной, как сейчас, стакан. А по краю он бегает, на меня остреньким пальцем показывает и кричит: «Пьяница, пьяница!» Я стакан к себе поднимаю, он бульк в него, там буль-буль – и в стакане пусто. Меня же ругает, сам пьет. – Коля поднимает глаза к потолку. – А с потолка песни поют. Тут два этажа?

– Один.

– Ну да, это ж ты приехал, мы же у тебя встретились. Я про тебя никому не рассказываю, но кому ни скажу, все сразу: это человек. У меня мастер был, сейчас не помню, как звали, но тогда знал точно – Павел Елизарыч, ох, от него я наслушался всякой сулемы. Говорит, что погода стала дырявая от горячих тел в облаках, облака к ним липнут. Но бабка моя точнее говорит: «Что от погоды, говорит, ждать, когда все небо самолетами перемесили».

– Спи.

– Сплю, – послушно отвечает Коля. – Сейчас еще стакан бутерма-ги барабну.

Но уже не может пить, клонит голову в тарелки, дремлет, но только хочу перетащить его на диван, как вскакивает и кричит:

– Овчарка с автобус!

Веду Колю на кухню, клоню его голову над ведром и лью на затылок холодную воду. Даю полотенце. Он утирается и совершенно осмысленно говорит:

– Пить я больше не буду. И курить не буду. Я ж понимаю, я в массах с пеленок. У тебя какое служебное положение? А умственное?

Покорно принимает снотворное. Больше двух таблеток боюсь дать. Коля лежит и тихонько поет:

– «Восемь лет, они прошли в тумане, с той поры как начал я страдать. Многим я писал, но только маме, только маме не успел я написать».

Задремывает.

Я оставляю включенной настольную лампу и крадусь мимо Коли к своей кровати. Голова тяжелая, уже далеко за полночь. И опять только задремываю, как Коля кричит:

– Ты еще увидишь горящие танки! – и падает с дивана на пол.

И опять закуривает и долго, не ощущая пламени, держит над спичкой ладонь. Опять тащу его на диван, отнимаю горящую сигарету.

И еще он многократно встает, бродит, рассказывает разные случаи. У меня уже нет сил их запомнить. Только один запоминаю, про цветной телевизор. Как жена просила цветной телевизор. Пристала к мужу, а тому где взять, хоть воруй. Он схватил банку с краской, размахнулся и выплеснул на черно-белый экран: «На тебе цветной». А сам загужевал с Колей. У него был только боярышник, настойка, из аптеки. Но для зажигания хватило и его. Потом нашли чего посадистее. Тут я переспрашиваю:

– Какое? – Мне послышалось – игристое.

– Садистее. На спирту. Три дня керосинили.

И Коля вновь поет:

– «Качается вагон, кончается перрон, и первая бутылка открывается...» – Потом спрашивает, правда ли, что в Японии милиция дышит сквозь маску, как же она тогда преступников ловит, и так далее. Называет меня дядей. – Дядя, не спи, меня утащат. А я, дядя, люблю культуру.

Утро. Коля спит на полу в кухне. Вся упаковка снотворного опустошена. В полную мощь вдруг начинаются позывные радио. Коля вскакивает, объясняет, что это он ночью включил, чтоб не проспать на работу. Он идет умываться, я начинаю кипятить чай. Коля даже не присаживается. Он стоя пьет сэкономленное.

– С наступающим! – говорит он, наступая мне на ногу и мне веля наступить ему на ногу, чтоб не поссориться.

И отправляется на работу.

Я выключаю радио и падаю.

До армии Коля не пил. Служил за границей в составе контингента ограниченных российских войск.

ЗАПИСОЧКИ

Пачечка записок со встреч с читателями. Жаль их выбрасывать. Как на них отвечал, легко сообразить.

«Фольклор – это не культура сарафана и не культура балалайки. А что это?»

Да. Образ фольклора сложился от недостаточной его изученности. Образ этот далек от реальности. Сумеем подивиться тому, что фольклор существует тысячи лет и не умирает, а, как плодородный слой земли, питает настоящую русскую культуру. Хотелось бы, чтобы об этом и говорилось сегодня. О силе необыкновенной народного слова, его неистребимости и жизнеустойчивости.

А пока на нем спекулируют, им кормятся. Но не преподносят его так, что он выше сочиняемого искусства.

«Кого из нынешних руководителей нашей страны Вы считаете способным поднять Россию с колен? Народ народом, но руководитель-то нужен».

Нужен. Но с чего вдруг многие говорят про какие-то колени? Никогда Россия на коленях ни перед кем не стояла. Молиться надо. А в молитве -тут да, тут на коленях надо перед Богом стоять. Кто бы ни властвовал, Россия всех переживет. Лишь бы не анархия. Нравится руководитель – молись и за него, не нравится – тем более молись, чтобы Господь вразумил.

«Когда Вы поняли, что можете писать для людей?»

Думаю, что стихотворение в школьной стенгазете, оно уже для людей. Пишется же для прочтения. Есть такое писательское кокетство: пишу для себя. Тогда и помалкивай, и не пузырься от собственной значительности.

«Считаете ли Вы себя великим писателем?»

Ну, ребята, мы же в России, а в России писателю вначале надо умереть да подождать лет хотя пятнадцать, тогда и будет понятно, чего он стоил.

«Среди глобальной целенаправленной разрухи, предательства в чем Вы видите спасение для человека простого, “мизинного”?»

Знаю, что ответ не понравится, но скажу: терпеть надо. «Поясок потуже! Держись, браток, бывало хуже». Я такие пределы нищеты и бедности испытывал вместе с людьми, что нынешнее состояние кажется изобильным. Хлеб есть, вода есть, чего еще? Да соль, да картошечки. Масла растительного. Жить можно. И нужно.

«Что такое смысл жизни?»

Спасение души. Не живот же спасать, сгниет же все равно.

«Что такое счастливая жизнь?»

Спокойная совесть. И чтобы был доволен малым в вещах и в еде.

«Как Вы представляете жизнь после смерти?»

После смерти жизнь только и начинается. А при земной жизни надо ее заслужить. То есть она все равно будет, но какая?

«Что такое любовь?»

Постоянное состояние заботы о любимом.

«Сейчас в изучении языка аналитическая структура выходит на первый план, а смысловая преподносится как иллюстрация правила. Не опасно ли это?»

Конечно, опасно. Вообще алгебра убивает гармонию. В изучении слова нужно идти от этимологии слова. Обязательно знакомить учеников с «Корнесловом» адмирала Шишкова. И Даль не случайно строит свой словарь гнездами слов. Любо-дорого: род, родник, родина, народ, сибирское родо-ва, порода. А взять древнерусского певца Бояна, Баяна. «Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити...» Зря разве музыкальный инструмент назван баяном? «Играй, мой баян, расскажи всем друзьям.» А парень может быть обаятельным. И он может обаять, обаять, оболтать, просто говоря, доверчивую девушку. Такие начнет «байки» рассказывать.

«Что Вас побудило написать первый рассказ?»

Не знаю. Может быть желание напечататься? Это же лет в тринадцать-четырнадцать было. Или желание, чтобы узнали о моем селе. Писал же в газеты, областную и районную.

«Вы бы хотели, чтобы Ваши внуки были писателями?»

Ни да, ни нет. Как Бог управит. Одно скажу: и раньше это было тяжело, а сейчас и вовсе. Мне легко именно от того было, что вырастал без телевизора, без всей этой оглушающей, подчиняющей, зомбирующей машины, диктующей образ мыслей и поведения. Внуки мои, конечно, как и любые внуки, самые лучшие, одаренные. Так ведь и дети были всех лучше. Однако ж не пишут.

«Расскажите о проблемах, трудностях Вашей работы».

Никаких ни проблем, ни трудностей. Одно нелегко – дождаться состояния, при котором можно спокойно сесть за стол. То сам болен, то жена, то теща, то дети-внуки. То еще что. А писать легче легкого. Какие там «муки слова». Не пишется – не пиши. Может, от того так говорю, что с детства слыхал выражение: «Мы – вятские, как говорим, так и пишем». Кстати, это и критики замечали, что читаешь его (мою) прозу, и кажется, что он сам рядом и тебе рассказывает. Достоинство или недостаток, не знаю.

«Достаточно ли таланта, чтоб стать писателем?»

Достаточно, конечно. Талант есть – уже не графоман. Но каким писателем? Русским писателем становятся тогда, когда взваливают на себя ответственность за все происходящее в России. Когда чувствуют вину перед ней. Еще помню встречи с читателями в восьмидесятые годы. Записки из зала: плохо дело с охраной природы, отстаем в производстве электротехники, низки удои, колорадский жук поедает картофель и тому подобное. И вопрос: «Куда смотрят писатели?» То есть русский писатель виноват во всех бедах. И это правильно. Так что дал тебе Господь талант – надо его отработать. Никто же тебя не хуже, но ты способен больше сказать.

«Вот Вы сказали, что куклы Барби, Синди несут пошлость, что они приучают не к материнству, а к разврату. Как же так? Их же делают люди».

Именно. Сами взрослые несут детям привычку только к удовольствиям, как молодежь говорит, к «развлекухе». Делается все специально. Покемоны всякие, игры со стрельбой и трупами, игры в «Монополию». Как с этим бороться? Трудно, конечно. А как вы хотели – детей без борьбы за них спасти?

«Спасут ли реформы Россию?»

Нет. У нас давно зациклились на этом слове. Реорганизация, реформы... Где реформа, там усиление того, против чего задумана реформа. Реформа, чтоб уменьшить число чиновников, число их увеличивает. Объявляется Год русского языка – и количество часов на его преподавание сокращается. Россию спасет любовь к ней. Потерпевших поражение в Мировой войне Японию и Германию спас патриотизм. И там и там я бывал. Конечно, наши потери, наши разрушения были гораздо страшнее, но разруха и их посетила. А поднялись быстро. А у нас все нищета да нищета. У русских. Почему? Другим последнюю рубаху отдавали. Вот за это другие и наплевали на нас. «Не вспоивши, не вскормивши, врага не наживешь» – такая пословица. Когда-то же надо было и о себе подумать. Троцкий с Лениным бросали русских как хворост в мировой пожар, нынешние отдают Русь на разграбление. Какие тут реформы? Одна болтовня для дураков.

«Как Вы относитесь к именам Вован, Толян, Колян?»

Конечно, не так, как Толян и Колян. Но им, видимо, нравятся такие кликухи. Видимо, они из новой породы полулюдей. Называются «чуваки». У их детей отчества получаются очень красивые: Анжела Вовановна.

«Хотели бы Вы быть президентом России?»

Уж спросили бы: хотите ли быть царем? А то президентом. «Президент как резидент всего нерусского в России», – сказал поэт. Нет, не смогу: слишком жалостлив. Но, по большому счету, и президент может быть русским. Как Александр III.

«Как Вы считаете, имеет ли сейчас Церковь влияние в нашей жизни?»

Имеет, и решающее. Перестройка убила оборону, экономику, идеологию, а Россия жива. Кто спас? Церковь. Другого ответа нет.

«Реальные ли события в Ваших повестях “Живая вода”, “Великорецкая купель”, “Арабское застолье”, “Повестка”, других?»

А как иначе? Если там что-то убавлено, прибавлено, так это не очерки. Пожалуй, только повесть «Сороковой день» полностью привязана к фактам. Но она по жанру – повесть в письмах. Преимущество прозы в том, что она освобождает от привязанности к документу, ей важно выразить дух времени. Не то, как произошло событие, а почему оно произошло, и более этого. Скажем так: радио говорит, что произошло, телевидение показывает, как произошло, газета-журнал объясняют, почему произошло. Но как объясняют? Объясняют, как приказано объяснить. Писатель обязан объяснить событие с единственно правильной точки зрения – народной, то есть православной. «И неподкупный голос мой был эхо русского народа», – вот этого бы достичь.

«Совесть – Бог русского человека. Как Вы понимаете это выражение, которое у меня на слуху со школьных пор, а мне уже пятьдесят?»

Нет, все-таки надо говорить, как учат святые отцы, что совесть – это голос Божий в человеке. Нам отчего-то же иногда стыдно, иногда радостно. Не просто же так. Голос Божий. Всегда подскажет, верно ли поступаем. Только надо его слышать и не глушить грехами. Есть же и безсовестные.

«Вы сказали, что “одноглазое дьявольское бельмо” телевизора ничему не учит, только борьбе с перхотью, а как же исторические и научные фильмы?»

Их же можно дома смотреть. Покупать их, купить плеер. Хотя бы будете без рекламы смотреть. Да и в выборе фильмов надо быть бдительными. Должно выработать в себе такое собачье чутье: какой фильм душу спасает, какой гонит в бездну. Уныние от просмотра или желание жить и любить?

«Работаете ли Вы в данный момент над каким-либо произведением? Если да, когда оно будет закончено?»

В данный момент работаю над прочтением Вашей записки. Но вообще, конечно, работа постоянна. Если и не за столом, то все равно все мысли о ней, о работе. Идешь с женой, она: «Да ты же меня не слушаешь!» И она права: не слушаю, и я не виноват, что не слышал: меня же всецело мучит то, над чем работаю. А когда закончу, Бог весть.

«Как Вы вдохновляетесь, чтобы написать произведение искусства?»

Прямо сплошные высокопарности. Это к поэтам. Вдохновения у меня не бывало. То есть, может, и бывало, но я не понял. А вот слово «надо» у меня постоянно. Пишу рассказ, звонят: надо предисловие, надо рекомендацию, надо на заседание, надо поехать, надо, надо. Все надо, а рассказ, не родившись, умирает. А что умерло – произведение искусства или случай из жизни – уже не понять.

ПОЭТЕССА

Молодому редактору дали для редактирования рукопись стихов поэтессы. А он уже видел ее публикации в периодике. Не столько даже на публикации обратил внимание, сколько на фотографию авторши этой -такая красавица!

Позвонил, она рада, щебечет, она сама, оказывается, просила, чтобы именно он был ее редактором. Он написал редзаключение. Конечно, рекомендовал рукопись к печати, но какие-то, как же без них, замечания сделал.

Она звонит: «Ах, я так благодарна, вы так внимательны. Еще никто так не проникся моими стихами. Знаете что, я сегодня семью провожаю на юг, а сама еще остаюсь на два дня, освобождаю время полностью для вас, и никто нам не помешает поработать над рукописью. Приезжайте. Очень жду».

Бедный парень, чего только ни нафантазировал. Цветов решил не покупать, все-таки он в данном случае лицо официальное, издательское. Но шампанским портфель загрузил. Еще стихи проштудировал с карандашом. Там, где стихи были о любви, прочел как бы к нему обращенные.

Он у дверей. Он звонит. Ему открывает почтенная женщина. Очень похожая на поэтессу.

«Видимо, мать ее, не уехала», – решил редактор и загрустил.

– Я по поводу рукописи...

– Да, конечно, да! Проходите.

Он прошел в комнату, присел. Женщина заглянула:

– Я быстренько в магазин. Не скучайте. Полюбуйтесь на поэтессу, -и показала на стены, на потолок. – Везде можете смотреть.

Ого, подумал редактор, как у нее отлажено. Матери велено уйти. Стал любоваться. А у поэтессы муж был художник, и он рисовал жену во всех видах и на всех местах квартиры. На стене – она, на потолок поглядел -опять она. И везде такая красивая и молодая. На двери в ванную она же, но уже в одном купальнике. Хотелось даже от волнения выпить. «Но уж ладно, с ней. Чего-то долго причесывается».

Долго ли, коротко ли, возвращается «мама», весело спрашивает:

– Не заскучали? Что ж, поговорим о моей рукописи.

Да, товарищи, это была никакая не мама, а сама поэтесса. Поэтессы, знаете ли, любят помещать в журналы и книги свои фотографии двадцатилетней давности.

Что ж делать. Стали обсуждать рукопись. Поэтесса оказалась такой жадной на свои строки, что не позволяла ничего исправлять и выбрасывать.

– Ради меня, – говорила она, кладя свою ладонь на его руку.

Молодой редактор ее возненавидел.

– Хорошо, хорошо, оставим все как есть. – Шампанское решил не извлекать.

– Музыкальная пауза, – кокетливо сказала она. Вышла, вернулась в халате. – Финиш работе, старт отдыху, да?

Но он, посмотрев на часы, воскликнул:

– Как? Уже?! Ужас! У нас же планерка!

И бежал в прямом смысле. В подъезде сорвал фольгу с горлышка бутылки, крутанул пробку. Пробка выстрелила, и струя пены, как след от ракеты гаснущего салюта, озарила стены. Прямо из горла высосал всю бутылку. Потом долго икал.

НОЧЬ С АКТРИСОЙ

На репетиции актриса говорит автору пьесы: «Муж уехал, сегодня все у меня, я же рядом живу. Идемте», – предлагает она и уверена – автор не откажется. Она же чувствует, что нравится ему. И труппа это видит.

Она, например, может капризно сказать: «Милый драматург, у меня вот это место ну никак не проговаривается, а? Подумайте, милый». Он наутро приносит ей два-три варианта этого места.

После репетиции все вваливаются к ней. Стены в шаржах, в росписях. Картины сюрреалистические. Среди них одинокая икона. Столы сдвинуты. Стульев не хватает. Сидят и на подоконниках, и на полу. Телефон трещит. После вечерних спектаклей начинают приезжать из других театров. Тащат с собою еду и выпивку и цветы от поклонников. Много известностей. Автору тут не очень ловко. Актриса просит его помочь ей на кухне. Там, резко переходя «на ты», говорит: «Давай без церемоний. Они скоро отчалят, а мы останемся». Говорит как решенное. Скрепляет слова французским поцелуем.

Квартира заполнена звоном стекла, звяканьем посуды, музыкой. Кто-то уже и напился. Кто-то, надорвавшись в трудах на сцене, отдыхает, положив на стол голову. Крики, анекдоты. «Илюха сидит между выходами, голову зажал и по системе Станиславского пребывает в образе: “Я комиссар, я комиссар”. – Я говорю: “Еврей ты, а не комиссар”. А он: “Это одно и то же”».

Всем хорошо.

Кроме автора. Скоро полночь. Надо ехать. Ох, надо. Жена никогда не уснет, пока его нет. Автор видит, что веселье еще только начинается. Телефон не умолкает. Известие о пирушке радует московских актеров, и в застолье вскоре ожидаются пополнения. И людские, и пищевые, и питьевые. Автор потихоньку уходит.

Самое интересное, что на дневной репетиции, проходя около него, актриса наклоняется к его уху и интимно спрашивает: «Тебе было хорошо со мной? Да? Я от тебя в восторге!» Идет дальше.

Потрясенный автор даже не успевает, да и не смеет сказать ей, что он же ушел вчера, ушел. Но она уверена, что он ночевал именно у нее и именно с ней. И об этом, кстати, знает вся труппа. Режиссер сидит рядом, поворачивается и одобрительно показывает большой палец: «Орел!»

Актриса играет мизансцену, глядит в текст, зевает:

– Ой, как тут длинно, ой, мне это не выучить. Это надо сократить.

В АКТЕРСКОМ БУФЕТЕ

Сидит в буфете за кулисами еще не старый, очень знаменитый актер. С ним за столиком четыре женщины: первая жена, вторая, та, с которой сейчас живет, и четвертая, любовница, с которой сегодня ночевал. И все жены эту любовницу допрашивают. Спал он с ней, не спал, это никого не интересует, всех их (а они все Леню любят) волнует его здоровье. Ему плохо. Держится за сердце, за желудок, за печень, за голову. Виновато поглядывает на первую жену. Первая и вторая жена поглядывают на третью мстительно и насмешливо: увела мужа, получай то же. Им главное: что ели, что пили, поспал ли он, это важно: у него сегодня съемка, озвучивание, вечером спектакль. «Небось коньяком поила?» Любовница признается – был и коньяк. Ей впору заплакать, но это напрасно: все они актрисы, все знают, как пустить в ход слезоточивые железы. «Небось и уксус в салат лила? И перчила? Остренького ему всегда хотелось, – говорит первая и горько и нежно упрекает его: – Тебе же нельзя. Что же ты, решил в четвертый заход, а? Не надоело?» – «Четвертый брак не регистрируют», – замечает третья. Она больше всех ненавидит любовницу.

Вторая жена совершенно безразлична к любовнице, но она не только бывшая жена, но и председатель месткома театра, говорит, что талант не жене принадлежит, не любовницам, а народу. «Да, так! А ты его спаиваешь! Жениться обещал? Первый раз спали? Или уже было? На гастролях?»

Бедная любовница, блондинка, вся судьба которой в руках бывших жен, не смеет даже устремить на артиста свой взор, думает: «Милый, скажи этим стервам, как ты о них мне ночью говорил!»

«Да уходи он хоть сейчас! – надменно говорит третья жена. – Барахло свое, все имущество он в предыдущих квартирах (она выделяет это) оставил. Да я и не гонюсь за барахлом. Я его спасала».

«От кого? – взвивается вторая. – От чего? А справку он тебе принес, что сифилис не подцепил?»

«Может, у нее что помоднее? А, милочка? – сурово спрашивает первая. -Закуривает. – Дадим тебе поиграть “кушать подано”. На будущее запомни: спать нужно не со знаменитостью, видишь, у него уже язва, а с нужным мужиком. Под режиссера тебе уже не лечь, он импотент, а в кино, я знаю, ты пробуешься, там режиссер педераст, так что сиди и не дергайся. Леня, пей кефир».

Актеру пора на озвучивание. Его эскортирует первая жена. Он садится в престижную иномарку. Из окна вестибюля смотрит любовница. Ах, как они мчались на этом автомобиле ночью, как рассекали пространство. К ней, на родительскую дачу, как почтителен был офицер ГАИ, остановивший знаменитость, ах, что теперь!

Первая жена сует ему сердечные и желудочные лекарства.

«Леничка, ты вышел в люди, – говорит она, – зачем тебе теперь еврейка? Тебе нужна русская жена. Она и мать и нянька, она все вынесет».

У служебного подъезда театра, на ветру, на холоде умирают от ожидания счастья увидеть своего кумира молоденькие дурочки. Бедные пташки. В актерском обиходе их называют «телки». Актер коротко взглядывает на них, замечает: есть очень хорошенькие. Но говорит себе: «Не торопись, вначале выздоровей».

РАЗГОВОРЫ В ОЧЕРЕДИ

В поликлинике к врачу очередь для ветеранов, значит, очень медленная. Врачи с ними не церемонятся. Сидят ветераны часами.

– Чего теперь скулить? – говорит старик в кителе, – нет страны. Страны нет, а вы еще за нее, за пустоту цепляетесь. Мы нужны сейчас для того, чтобы с нас последнюю шкуру драть. Я в своем – в своем! -доме три бревна нижних сменил, те уже пропали, приходят: кто разрешил? Я сам. Ах, сам! А где проектная документация, где подписи, согласования? Все процедуры пройдите, иначе штраф. А проект – заплати двадцать тысяч, согласование еще десять. А штраф пятьдесят. А ты иди, пройди эти процедуры, свихнешься.

– Да кому мы вообще нужны? – поддерживает старуха. – Хоть тут посидим среди своих. А придешь к ним, рот не успеешь открыть, сразу: а чего вы хотите, возраст. Мол, чего до сих не в яме?

У старух, старик тут один, трудового стажа лет по пятьдесят-шестьдесят, пенсии у всех ничтожны. Их же еще и внуки грабят. Но старухи как раз для внуков все готовы отдать, и на жизнь не жалуются. Но они ошарашены переменами в том смысле: как же это – жили-жили, оказывается, надо все свергнуть, все осмеять, все оплевать, обозвать их совками и выкинуть на свалку. То есть государство убивает тех, кто его созидал, защищал. И как в насмешку делают льготным образом зубные протезы. Ставят на очередь вперед на три-четыре года. Попробуй доживи. Это длинная песня. И сам процесс замены своих, пропавших зубов на искусственные у иных по полгода, по году. Залечить плохие, удалить безнадежные, подождать, потом слепки, потом всякие примерки. Кто уже и умер без зубов.

– Опять обещают прибавку. И прибавка будет. А идешь в магазин, на эту прибавку там своя прибавка. Цены все прибавки сжирают. И опять нищий. Да еще благодари за нищенство.

– Они же, бедные, день не спят, ночь не едят, убиваются прямо, о нас пекутся.

– Да войны бы лишь не было.

– Вот, – подытоживает старик в кителе, – этим все и кончается: лишь бы не было войны. А что война? Ну и что, что убили? Убили, и в рай попал. А тут сколько еще намучаемся, сколько еще нагрешим, сколько еще дармоедов прокормим.

Тут его вызывают.

ВСЕМ ТРУБА

Совсем-совсем невесело жить: скандалы в семье, раздражение, крики жены, усталость на работе, одиночество. Год не писал. На бумаге.