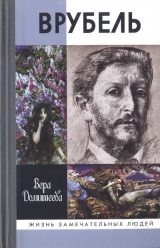

Текст книги "Врубель"

Автор книги: Вера Домитеева

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц)

Глава седьмая

ВЕНЕЦИАНСКИЙ АЛЬБОМ

Перед Венецией он ненадолго заехал к родным.

«На свой туалет он теперь не обращает никакого внимания! – взахлеб докладывала удивительные новости младшая сестра Лиля старшей Анне. – Носит, знаешь, такую шляпу с широкими полями не первой молодости, вязаные черные перчатки, самое простое драповое пальто и какую-то особенную рабочую курточку, и хотя он обзавелся теперь новым сюртуком, но все-таки никто не узнал бы в нем прежнего Мишу, любящего по-модному одеться».

Наглядное намерение жить в скромном трудолюбии, отринув суетное щегольство, еще разительнее выявилось за столом. К изумлению семьи, оказалось, что нынешний Михаил Врубель «терпеть не может вина и разных пикантных закусок, а любит самую здоровую пишу, например, пьет кипяченое молоко».

Какая нежданная радость для родителей! Но порадоваться за него и вместе с ним как-то не удавалось. Беседы с сыном не клеились.

Старания Елизаветы Христиановны расшевелить Михаила разговором о хорошем начале его профессиональных трудов, о его первом значительном гонораре, вслед за чем «посыплются на него и заказы, а с ними и слава и прочее», успеха не имели. Михаил в ответ был вежлив и суховат.

Попытки Александра Михайловича наедине, всерьез и по-мужски, обсудить сыновние планы заканчивались еще неудачнее, завершаясь взаимным недовольством. Отцу очень хотелось знать: чем объясняется у сына внезапное забвение верных многолетних петербургских друзей, горячая и отчего-то тоже вмиг погасшая привязанность к новому окружению? И что это была за странная идея на лето уехать в деревню, к матери Валентина Серова? И почему сын перед самым окончанием учебы вдруг решил бросить столь ценимую им прежде академию? И как он думает без нее пробиваться, чем себя обеспечивать? Как видит цель своих живописных трудов и как вообще он смотрит на современное искусство?

А сыну очень не хотелось отвечать. Отмалчивался, жаловался на мигрени (они впрямь часто его мучили и в Петербурге, и в Киеве), вяло ронял общие фразы.

Чуть разговорчивее он был с Лилей. Жадное любопытство бравшей уроки пения семнадцатилетней вокалистки к брату-художнику вдохновляло больше, чем прописи отцовских рекомендаций. В итоге семейство узнало, что ставших вроде бы почти родными Валуевых Михаил, да, совсем забросил, так уж вышло. Но с Папмелями распрощался вполне дружески. А увлечение идеализмом прекрасных дочерей мадам Симонович и восхищение энергичной духовностью ее сестры вплоть до возникшей было мысли помогать ей в оперном просвещении народа – все это чересчур наивно. Высота помыслов, а в сущности уныло, однообразно до оскомины. Примерно так и с академией – закиснешь, переучившись в ней. Тем более что знатоки находят его мастерство достаточно зрелым, и Прахов уже предложил работать во Владимирском соборе, где росписи начнутся по весне. И сам он уже ощутил свои возможности, и дорожит этим, и ни в каких дипломах не нуждается, – наличие таланта удостоверит его живопись.

На фоне меланхолий, уже накопивших ученику академии массу разочарованно брошенных работ, оптимистичную самоуверенность Михаила стоило признать переменой положительной. Хотелось верить, что сын прав. Только очень обидело, что впервые он, навестив родных, не привез показать «хоть бы какого-нибудь» своего рисунка да и дома впервые никого, ничего не рисовал. То ли демонстративно разграничил искусство и родственный долг, то ли попросту маялся.

«Расположение духа у него как бы скучающее», – резюмировал отец после отъезда сына, не прогостившего и трех дней.

Еще бы не скучать, когда ни словом, ни намеком нельзя обмолвиться о том, что разрывает. На память Михаил забрал у родителей недавно доставленный из Оренбурга фотопортрет старшей сестры. Лишь ей, тихой и верной, никогда ни в чем не упрекавшей, он мог хотя бы приоткрыть случившийся в судьбе переворот – явление «настоящих целей жизни».

И Анна, полтора года не получавшая от брата писем, прочла:

– Один чудесный человек (ах, Аня, какие бывают люди!) сказал мне: «Вы слишком много думаете о себе; это и вам мешает жить, и огорчает тех, которых вы думаете, что любите, а на самом деле заслоняете все собой в разных театральных позах»… Нет, проще да и еще вроде: «любовь должна быть деятельна и самоотверженна». Все это простое, а для меня до того показалось ново…

Интересное письмо. Особенно впечатляет речь «чудесного человека», говорящего с художником на языке как бы умышленно упрощенном, как с малышом. Согласное покаяние тоже звучит почти по-детски:

– В эти полтора года я сделал много ничтожного и негодного и вижу с горечью, сколько надо работать над собой.

Но Врубель не ребенок: не увлекаются дети Кантом, не упиваются изощренностью мастерства. Что же воодушевило принять этот тон? Мы здесь не про любовь и, упаси боже, не про глубины подсознания. Нас тут интересует специфичный импульс к трудовым подвигам. Подобное уже встречалось, когда надменный Врубель внимал Чистякову и, впав в аскезу, поражал фанатичным усердием. Кстати, регистр окрыляющих символов тот же: тогда – художественный аристократизм, теперь – беззаветное рыцарское служение. Врубелевские девизы на щите врожденной обособленности. Сложно ему жилось: она ведь была нелегка, ноша невесть откуда бравшегося в эфирно нежной душе каменного, не сдвинешь, самостояния. Проблема крайне неуживчивых личных субстанций. Понять это со стороны-то не выходит, а вот представьте, если изнутри. Естественно, будут чудачества, позерство (упрек, что «в разных театральных позах», брошен точно) и назойливый «головной сумбур», мешавший спокойно работать, понуждавший непременно объяснять себе себя самого. Жаждалось простоты. Идеал верного стойкого рыцаря всё прояснял и всё оправдывал. Тесня угрюмого философа, освобождал бодрого живописца:

– Горечь прочь, и скорей за дело. Дней через пять я буду в Венеции… чуть не сегодня только начинаю порядочную и стоящую внимания жизнь. Немножко фразисто! Хорошо, что говорю это не седой и измученный, а полный силы для осуществления фразы.

Словно во избежание смущавшей Врубеля патетики его венецианская поездка началась прямо-таки анекдотом.

В Венецию Врубель поехал не один. Выдвинутая Праховым идея отправить вместе с ним выпускника Киевской рисовальной школы пришлась по душе как Мурашко, организатору школьной учебы, так и его земляку (оба из Глухова) Ивану Николаевичу Терещенко, который, будучи миллионером, школу субсидировал, а в качестве молодого, университетски образованного знатока искусства всяко способствовал развитию учеников. Выбран был хорошо справлявшийся при реставрации с росписью по эскизам Врубеля, способный, исполнительный Самуил Гайдук. Теперь Гайдуку поручалось под опекой Врубеля исполнить для школы серию образцовых натурных этюдов и ряд копий с шедевров венецианской живописи. Кроме того, шутил Прахов, Гайдук будет полезен, «чтобы Врубель не заскучал в Венеции от одиночества». Это всех, знавших хмурый нрав Гайдука, немало веселило. Дальше было еще смешнее.

«Пустились они в дальний путь, – любил рассказывать эту историю Адриан Викторович. – Доехали благополучно до Вены, где остановились в гостинице до вечернего прямого поезда в Венецию. Гайдук почему-то не захотел идти осматривать город. Михаил Александрович отправился один, и в одном из музеев неожиданно встретил своего петербургского приятеля, который увлек его обедать в ресторан…

Кончилось тем, что Михаил Александрович совершенно забыл, кто он и как сюда попал. Забыл, что вечером отходит поезд в Венецию, что с этим поездом должен он ехать и что в гостинице оставлен им Самуил Гайдук, не знающий никакого другого языка, кроме русского и украинского… А Гайдук тем временем сидел в гостинице один как на иголках, ожидая возвращения Врубеля из города. То и дело посматривал на часы и на свой проездной билет. Наконец решил, что дольше ждать нельзя, пора ехать на вокзал, куда, вероятно, поехал и Михаил Александрович, прямо из города. Расплатился в гостинице, объясняясь знаками, как глухонемой, и поехал. На вокзале Врубеля не было… Кто-то из железнодорожных служащих увидел тощую фигуру человека, беспомощно мечущегося по перрону с легким чемоданом в руке. Угадал в нем иностранца, заговорил сперва по-немецки, потом по-французски, по-английски. Получив ответ на непонятном ему языке, он увидел зажатый в кулак билет до Венеции и усадил, как ребенка, в вагон взрослого человека, считавшего себя совершенно погибшим без Врубеля. Вагон был прямого сообщения, заблудиться было невозможно, но где и как должен был устроиться на первых порах человек, попавший впервые за границу и не знавший ни одного иностранного языка?..»

Финал истории благополучный: Венеция невелика, всем ее извилистым закоулкам приезжие предпочитают простор центральной площади перед собором Сан-Марко, там и закончилась разлука. Правда, до дня счастливой встречи Гайдук промучился один еще больше двух суток, хотел было уже ехать назад. Он воплощение мрачной покорности судьбе в чудесном врубелевском рисунке тушью и акварелью, и кажется, «Гайдук накуксился» не столько из-за спитого чая, как поясняет подпись, сколько от путешествия с непредсказуемым опекуном.

Дешевое жилье себе и Гайдуку Врубель нашел недалеко от центра, в бельэтаже старинного дома на улице Сан-Маурицио. Две комнаты: в одной спать, в другой, огромной, работать. Зябко очень и мебель ветхая, зато высокие лепные потолки, по стенам фресковая роспись, мастерская с окном во всю стену, имелась спиртовка, позволявшая чаевничать в любой час, – что еще надо художникам?

Но Венеция! Ведь Михаил Врубель впервые увидел этот подлинно неземной, не земляной, волшебный город из струящихся вод с берегами узорных мраморных фасадов, густо и пестро смешавших столь лакомый для туристов каталог античных, готических, мавританских архитектурных прихотей. Венеция была прекрасна – тихо (зима же, не сезон) дремала в холодной туманной сырости, не отвлекала. Не мешала Врубелю «перелистывать ее как полезную специальную книгу».

Первейшим пунктом по программе изучения венецианско-византийских памятников был храм на острове Торчелло. Фантастическое место.

Пустынный заброшенный остров, идеальный для дум о бренности. Не поверить, что когда-то это был главный в лагуне, процветающий торговый город. Бурлила портовая жизнь: сюда везли, отсюда развозили драгоценный константинопольский товар. Даже важнейший в политическом отделении от Византии подвиг – «возвращение» небесного покровителя венецианцев святого Марка, чьи мощи удалось похитить из Александрии, – был совершен хваткими купцами-мореходами Торчелло. Сгубил город избыток илистых наносов. Гавань превратилась в зловонное болото, жители сбежали от повально косившей малярии. Увезено было все что возможно, включая тесаный камень разобранных городских строений. От прежнего остались всего четыре здания: два скромных, как служебные постройки, палаццо с музейными коллекциями, небольшая средневековая церковь и самый древний на территории венецианского архипелага, посвященный вознесению Пресвятой Девы собор Санта-Мария-Ассунта – заповедник византийской классики.

Декабрьский день добавил ощущений от поездки на остров Торчелло. Гайдук в альбомной зарисовке Врубеля съежился на скамье гондолы, руки упрятаны в рукава теплого пальто, ноги закутаны пледом. Стоявший с веслом на носу узкой черной лодки гондольер хмуро молчал, чуть колыхались серо-пепельные воды «мертвой лагуны». На берегу никого. Дорогой вдоль заросшего канала тоже тишь и запустение, и вот он, знаменитый собор. Рядом с маленькой церковью в венце аркад на беломраморных колоннах еще строже чертежная простота его массивной базилики, еще отчетливее крепостная мощь его высокой квадратной башни. А внутри…

«Родная как есть Византия», – отписал Врубель Прахову по возвращении с Торчелло. Родная-то она родная и примерно той эпохи, когда искусство Византии пришло на Русь, а все-таки настрой иной. В сравнении с живописью древнерусских храмов мозаики Торчелло суше и менее всего нацелены тешить затейливой декоративностью. Тут с внушительной прямотой демонстрируется сама идея зрелого византийского художества.

В торцах высокого центрального нефа друг против друга две грандиозные композиции. Впереди, на восточной, алтарной, стороне, в огромной полукруглой нише средоточие молитвенных чувств – образ Богоматери. На западной стене подробное грозное напутствие выходящим из храма – «Страшный суд».

Стиль этих изображений, зримо утверждающих незримое и воплощающих бесплотное, трудно определить лексикой теории искусств. За неимением лучшего бытует термин «мистический материализм». Впрочем, задача была действительно в сведении воедино материи и мистики.

Унаследовав способность эллинов к диалогу культур, византийские богословы не чурались дискуссий с догматиками иудейского и мусульманского единобожия. И веруя вместе с ними в безусловный приоритет горнего над земным, Отцы восточнохристианской церкви не могли не признать логичности запрета на священные изображения грешной телесности. Но принять голые стены синагог или абстрактную орнаментацию мечетей, лишиться к тому же огромной агитационной силы сюжетных изображений душа возвышенных и прагматичных наследников Эллады тоже не смогла. Потребовалось новое, принципиально новое искусство. Его основой стало то же, на что опиралась интерпретация ветхозаветных текстов в свете евангельского Нового Завета, – перевод сюжетов на язык символов. Византийским теологам и весь природный мир виделся каталогом шифров, которыми Бог говорит с людьми. Кодекс изографов обязывал теперь не двоить обольстительную иллюзорность временной земной жизни, а прозревать сквозь ее контуры дух вечных истин.

Выглядело это, например, так, как предлагалось зрителям «Страшного суда» на стене собора на острове Торчелло.

От пола до потолка, в пять ярусов узловые звенья темы (воскресение мертвых, отделение праведных от грешных, образы ада, рая и т. д.). Масса фигур, застывших, плоских и разного размера в разных группах. Объемная перспектива отменена, деталей минимум, приметы вроде райских пальм или адских костров условным скупым узором. Сцены развернуты фронтально, никак не связаны между собой, соседствуют набором неких впритык размешенных монументальных учебных таблиц… Скучно и дидактично? Напротив: экспрессии хоть отбавляй. Воздействие сильнейшее. И Врубель уже понимал, за счет чего. Всё дело в перемене мест известных, непременных изобразительных слагаемых. Жизнеподобие (лидирующий элемент античной классики) сокращено почти до схемы, зато на первый план выведен скрытно организующий любую форму ритм. Волнами энергичных ритмов напряжены пульсация пауз и силуэтов, перезвон чеканных линий, перекличка симметричных аккордов. Формальный секрет здесь – явственная, всемерно подчеркнутая музыкальность безмолвной пластики.

Странным сегодня кажется, что до Врубеля никто из русских мастеров, приезжавших поглядеть мозаики Торчелло и Равенны, не видел утонченного византийского новаторства. Однако же не видели. Твердо усвоили, где вершина вершин (она, естественно, в золотом веке афинских мраморов да в Ренессансе), так что равнение на эталон, а прочее боковым зрением. В обаянии древних христианских мозаик читалась лишь свежесть наивности, напористая вольность примитива.

Конечно, у Врубеля было преимущество. Он-то после киевских реставраций-реконструкций разглядывал тот же «Страшный суд» храма в Торчелло отчасти уже как сотоварищ константинопольских художников. Часть их приемов он успел опробовать, другие сейчас обнаруживал, впечатывал в память ума и сердца. Распознавал акценты метода зоркостью тренированного наблюдателя, свободой искушенного эстета, а более всего каким-то личным, интимным созвучием. Испытывал, что называется, насущный интерес. В контакте с Византией прояснялось что-то, к чему он пытался пробиться самостоятельно. Вспомнить хотя бы петербургские вариации его «Гамлета». Будь этот «Гамлет» написан после приобщения к системе храмовых росписей, мы бы уверенно сказали, откуда в трактовке героя, шекспировского мученика рефлексии, крупный статично-фронтальный план и взгляд в упор, – ясно же, от иконы. Но ведь за год до Киева, исключительно собственной интуицией этот образ сложился именно так. Хотя, хотя… Врубель ведь, как запомнилось Валентине Семеновне Серовой, той зимой на вечерах у Симоновичей «чертил византийские лики», примериваясь к стилю, в котором предстояло поработать. Бессознательно, быть может, иконное влияние уже сказалось.

Но вот совсем ранний, еще до Академии художеств сделанный Врубелем рисунок с очень дорогой ему (и многократно впоследствии варьированной) темой: в данном случае – с изображением тоненькой, клонящейся, как былинка на ветру, олицетворяющей одинокую грусть Маргариты из «Фауста». Знать не знал тогда Врубель, какое монументальное чудо доведется ему увидеть на далеком венецианском острове.

Напротив «Страшного суда», в контраст с его кишащей многолюдностью, одиноко возносится над алтарем Санта-Мария-Ассунта. Во всю высоту сферической части апсиды тянется ее аскетичный, узкий, с легким изгибом силуэт. Названная «невыразимо печальной», она уходит от земли, как бы истаивая и прощаясь с миром тяжелой, четко обрисованной слезой. Предельная одухотворенность, запредельное одиночество. На руках Пресвятой Девы младенец, но рядом с ней никого и ничего, лишь обширная пустота загадочного золотистого сияния.

Как-то даже трудно поверить, что жутковато таинственный золотой фон, по византийскому канону обозначающий пространство инобытия, выложен здесь множеством тех же стеклянных кубиков с подкладкой из фольги, которые потом чрезвычайно полюбились венецианцам в нарядной дворцовой праздничности их церквей. Техника техникой, а результат – согласно идеям авторов.

Вкус Михаила Врубеля явно на византийской стороне. Зацепили его трагичные мотивы Торчелло; эхом проявится в его работах, в искусстве совсем других времен, других проблем, и величаво ритмизованный строй, и слеза на щеке, и печаль, мерцающая золотом. Ну, куда денешься – родство. К чисто венецианским художественным фейерверкам ему пришлось довольно долго привыкать.

Он тосковал. Перепад был слишком резким. После бешеных трудовых темпов в Киеве целыми днями праздное, от шедевра к шедевру, блуждание по соборам и галереям. После энтузиазма, подпитанного восхищением юных артельщиков, одобрением знатоков и улыбкой владычицы сердца, приступы беспокойной неуверенности. В ожидании заказанных для иконостаса специальных цинковых досок пресноватый, по привычке да чтобы вечер скоротать, этюдный натурный тренаж за компанию с Гайдуком. Вместо увлекательных разговоров, остроумных пикировок на обедах у Праховых рядом один насупленный Семен Гайдук. Тут затоскуешь.

Столовался Врубель в скромной соседней траттории. Ее клиенты, городская мелкота разных профессий, шумные спорщики, являвшиеся каждый со своей газетой, художника из России привечали искренней почтительной лаской. Обслужить его самолично выходил живописный, в синей куртке и феске набекрень, синьор Этторе, и предлагаемое им дешевое вино – нельзя же в Италии обедать без вина – было вполне пригодным. Только при всей симпатии сотрапезников к чужеземцу, так мило говорившему на их наречии, беседы не шли дальше восклицательной любезной болтовни. Не для итальянцев тягучие песни безбрежных русских умствований, бездонных душевных излияний.

Соотечественники на венецианских улицах сейчас, в зимнюю слякоть, появлялись редко. Однажды случился праздник – встреча, личное знакомство с заехавшим в Венецию, заочно Михаилу Врубелю давно известным Дмитрием Ивановичем Менделеевым.

Любопытно, что Менделеева и Врубеля соединяло сразу несколько жизненных нитей. Ненадолго оказавшийся в 1840-х годах на службе в Омском пограничном управлении сибирских казаков декабрист Николай Басаргин успел там жениться на Ольге Менделеевой, старшей сестре будущего ученого. Так что когда через десяток лет в Омск прибыли штабс-капитан Александр Врубель с супругой, урожденной Басаргиной, омичи Менделеевы встретили их по-родственному. Особенно сдружилась молодая чета Врубель с близкой им по культурным интересам семьей другой сестры Дмитрия Менделеева, Екатерины, вышедшей замуж за крупного местного чиновника Капустина. Но косвенным родством перепутья Михаила Врубеля и Менделеева не ограничились.

1870-е годы. И Врубели, и Капустины, и профессор химии Дмитрий Иванович Менделеев в Петербурге. Юное поколение, унаследовав дружбу родителей, тесно общается, а занятый только наукой немолодой ученый весома далек от них. Однако у Нади Капустиной подруга, тоже поступившая в Академию художеств, тоже ставшая чистяковкой Аня Попова, и знаменитый химик вдруг безумно влюбляется в эту девушку. Несколько лет драматичных перипетий, наконец свадьба, теперь Менделеев со всей страстью стремится постичь близкий жене художественный мир. Еженедельно у него на средах передовые живописцы Товарищества передвижников и по отдельным дням Павел Петрович Чистяков с его отдельной точкой зрения. В менделеевской лаборатории ныне одна из целей – послужить искусству опытом естественно-научных знаний. Исследуются точный состав и взаимодействие красок, грунтовок, лаков, растворителей и т. п. Результаты докладываются на специальных чтениях в Академии художеств, публикуются затем в «Вестнике изящных искусств».

Насколько это было актуально, Врубель понял, столкнувшись с проблемой сохранения живописи в каменных храмах, где сырости не избежать. Прахов в Киеве много этим занимался, внедрял новейшие методы. Пробовал, например, использовать для защиты древних росписей воск, замечательно проявлявший цвет и противостоявший наружной влаге, но не спасавший, ибо под восковой пленкой плесень на штукатурке зацветала еще гуще. Заказанные в итальянской фирме для иконостаса, замучившие потом Врубеля неподъемные цинковые доски («трое силачей едва ворочают») представляли очередной способ надежно сохранить красочные слои. Хотя опять каверза: не желала масляная краска ложиться на сверхпрочный, негниющий и нержавеющий цинк. Не лучше ли усовершенствовать рецепты венецианцев, которые, отказавшись от фресок в условиях их жутко влажного климата, писали храмовые композиции просто на специально обработанном холсте, монтируя затем панно на стенах?

Тем нашлось много. Наверняка, в частности, обсуждался вышедший недавно научный труд Ф. Ф. Петрушевского «Свет и цвета сами по себе и по отношению к живописи». Вопросы изобразительной оптики Михаила Врубеля всегда чрезвычайно интересовали. Вот свидетельство его киевского знакомца:

«В живописи Врубелю хотелось добиться невероятных световых эффектов, и он толковал о разделении красок с авторитетом физика. Химию красок и, как он выражался, „физиологию спектра“ он изучал усидчиво и прилежно. Книгу профессора Петрушевского о красках он раскритиковал и готов был, если бы представилась возможность, засесть за ее переработку.

– Тут нужна, – говорил он, – не только призма, преломляющая белый свет, но и призма, преломляющая лучи нашего художественного вдохновения!

– Это уж что-то из четвертого измерения, – с улыбкою заметил присутствовавший при одной такой беседе врач Иван Федорович Сабанеев.

– Пожалуй, – серьезно согласился Врубель. – Вдохновение может быть разложено только разве в призме высших измерений. Тут Евклид не годится».

Как не вспомнить насчет «призмы высших измерений», увидев побывавшего во временном врубелевском ателье Менделеева таким, каким с натуры зарисовал его художник. Фактически набросок, но язык не поворачивается назвать наброском этот графический портрет. Совершенно необыкновенный человек, не то колдун, не то пророк, сидит, глубоко угнездившись в кресле, глядит, насквозь прожигает вещим взором.

Подобных гостей в мастерской на улице Сан-Маурицио больше принимать не довелось, и вообще визитеры не донимали. Единственным постоянным гостем Врубеля стал прилепившийся к теплу его пристанища молодой, тощий, как спичка, бедолага еврей из России. Он был певцом, тенором, лечил горло у местного специалиста. Тревожить связки ему категорически запрещалось, но он без пения не мог и напевал вполголоса по вечерам целые арии. Врубель симпатизировал ему, денег подкидывал, просто подкармливал.

Общения страшно не хватало.

И пейзаж хваленой Венеции не утешал. Где вы, сады и бульвары Киева, где сень вашей густой листвы, шелестящей всегда в унисон с заветным чувством? Деревца-то не увидишь. (Дотошный современный турист подсчитал – 24 дерева на всю Венецию, и то еще надо их отыскать по дворикам или на балконах, а во времена Врубеля и этого количества не набралось бы.) Карнавал местной архитектуры, сплошной камень, разделанный, разукрашенный на все лады, утомлял глаз впечатлением назойливой бутафории. Сумбурно и чуждо.

Нежданным родным приветом прилетело письмо из Рима, от Василия Савинского. Тот тоже хандрил: в петербургском академическом совете его отчетные заграничные этюды забракованы, грозят лишить субсидии, Павел Петрович воюет за него, но, по всей видимости, безуспешно, посему настроение хоть вешайся. Узнав от Чистякова, что Врубель в Венеции, Савинский написал, поведал о своих бедах, спрашивал, как устроился товарищ, интересовался самочувствием.

– Не могу быстро справляться с тем, что меня теснит, – жаловался в ответ Врубель, поясняя: – Новизна на меня сначала производит холодное впечатление декорации, потом она мне делается противной необходимостью всегда иметь ее перед собой…

Далее о том, что сейчас, в начале января 1885-го, у него, у Врубеля, как раз эта гнусная вторая фаза, но есть надежда на следующую, когда он свыкнется, приглядится и в неизбежных «прогулках из своего внутреннего мирка» почувствует даже теплоту к неуютным пока местам. Что касается самочувствия, так и ему похвалиться нечем:

– Иногда чувствую себя сильным, подготовленным, а иногда так падешь духом, так падешь…

Да здравствует дружба чистяковцев! Вдвойне (и для впадавшего в уныние Врубеля, и для нашего желания его понять) удачно, что отзывчивым римским другом проявился тогда не кто-нибудь еще, а Василий Савинский. Сосредоточенно серьезный аналитик, трудяга, поклонявшийся искусству, он, не умея развлекаться приятельской болтовней, соответственно настраивал стиль переписки. Небезынтересный штрих – сверстники, соученики, давние знакомцы Врубель и Савинский обращались друг к другу по имени-отчеству («дорогой Михаил Александрович», «милый, милый Василий Евменьевич»). Не всякий адресат востребовал бы непременно мотивировать степень симпатии к местным великим мастерам, не всякий воодушевил бы четко формулировать суждения о самых важных для творчества вещах. Нам также повезло, что намеченная Врубелем поездка в Рим, к Савинскому, из-за нехватки средств не состоялась. Поговорили бы художники, поделились бы ностальгической грустью и обсудили волновавшие вопросы, и никогда бы не узнать, какие взгляды вызрели у Михаила Врубеля в его полугодовом венецианском уединении. Но, поскольку это именно итоговые выводы, отложим их до весны, приведем под конец главы.

Пока зима. Только что в одиночестве отпразднован Новый год. Работу над иконостасом все никак не начать: первую из четырех цинковых досок доставили, но с ней проблемы, надо ждать, когда из Киева пришлют рекомендации технологов. Остается бродить по музеям и улучшать настроение по методу Павла Петровича Чистякова: у того вернейшее средство от расстройства нервов – «рисовать внимательно и строго». А в сумерках, при свече утешаться отрадой эпистолярных лирических монологов.

То есть наверняка был диалог, писала из Киева и Эмилия Львовна. Не уцелело ничего: ни его исповедей, ни ее ответов. Исчезли ее письма (может, позже она попросила их вернуть, может, он сам в тяжелую минуту их уничтожил). Как пропала кипа писем о его тогдашних переживаниях, мы знаем. С посланиями Михаила Врубеля Эмилия Прахова поступила решительно. Все содержавшиеся там наброски, зарисовки, тщательно вырезав, наклеила в альбом – не лишила нас, зрителей, изобразительной хроники венецианских трудов и дней художника. А тексты, адресованные лично ей, Прахова бережно хранила, перед смертью наказав дочери всё сжечь, что та и сделала. Безумно жаль утраты? Если честно, не очень. Достойное решение. Кто бы удержался от использования (в чисто научных целях, разумеется) столь бесценных «биографических источников». Читали бы, публиковали, вовсю цитировали… Умница Эмилия Львовна! Не позволила посторонним глазам жадно шарить по сокровенным строчкам.

И поневоле опять призадумаешься о натуре несколько неожиданной по внешним параметрам избранницы гения. Неординарная дама. Что б вот ей хоть на краю жизни не погордиться, не явить себя миру музой, кумиром, богиней молодого Михаила Врубеля, слава которого к тому времени уже воссияла полным светом. Ничто, кажется, не мешало. Эмилия Львовна пережила Врубеля на 17 лет, романтическая история красиво мерцала в давнем прошлом, да и семейная ситуация больше не призывала к умолчаниям: дети выросли, супруги Праховы давно расстались, Адриан Викторович давно переехал обратно в Петербург, жил отдельно от своей киевской семьи. Наилучший момент напомнить себе и окружающим, чье сердце она когда-то покорила, кого повергла к своим ногам. Ан нет. Ни мемуаров, ни письменных доказательств завидного женского триумфа. Подвиг, не подвиг, но редкий вид женственности: наглухо запертый ларец сердечных тайн и ноль тщеславия.

Эпизод с беспощадным сожжением чрезвычайно лестной корреспонденции как-то вдруг проясняет, за что же, кроме синих глаз, Врубель так полюбил Эмилию Прахову. У Гёте это узнающее собственный внутренний код и потому необоримое притяжение обозначено заглавием «Избирательное сродство», и, между прочим, именно при чтении этого романа юный Врубель проникся к Гёте «самым глубоким восторгом». Но осложнялся врубелевский поиск родственной натуры тем, что виделось ему желанное отражение по-разному, в диапазоне от безропотно кроткой Маргариты до неукротимо вольной Кармен. И что с того, что Эмилия Львовна была старше, что лицо ее не отличалось тонкостью черт, – волнующая многоцветность чуткости и дерзости, откровенных печалей и веселых сумасбродств переливалась в ней оттенками заветной для Врубеля красоты душевного благородства.

Громко звучит? Очень громко. И очень ясно выражено. Такую высокую ноту художник взял с момента, когда еще в Киеве увидел Прахову моделью будущей своей иконостасной Богородицы, с первого же ее карандашного портрета в образе Царицы Небесной. Несколько подобных рисунков варьируют главный аккорд образа – взгляд, как вспышка. Излучение безоглядно возвышенных чувств, чистосердечия и скорбного непонимания подлых стихий. Красиво, сильно. Вот понять бы еще меру натурной правды и фантазии.