Текст книги "Врубель"

Автор книги: Вера Домитеева

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)

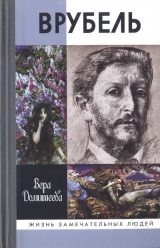

Женская голова (Э. Л. Прахова). Бумага, графитный карандаш, масло. 1884 г.

Автопортрет. Бумага, карандаш. 1885 г.

Что ж, есть ведь фотография, возможность почти вживе оценить взгляд, поразивший Врубеля в самое сердце. Помимо эскизной графики имеется сделанный, вероятно, по просьбе художника снимок Праховой крупным планом, в нужном повороте, с шалью, покрывающей голову на манер богородичного мафория. Ракурс чуть снизу для этой характерной внешности невыгодный, им заметно утяжеляются и без того чересчур массивные губы и толстый курносый нос. Но даже тут свет глаз осиливает, побеждает физическую грубоватость черт. А от подготовительных портретов впечатление, что трогал-то и вдохновлял мастера именно контраст наружного несовершенства с победительной внутренней озаренностью. И кто решится назвать некрасивым это вылепленное природой без лишнего изящества лицо, божественная женственность которого реально светится огнем живой души. Зримый триумф духа над плотью. Отчетливая точка схода, где убеждения равнодушного к религии идеалиста в полном согласии с доктриной церковной византийской живописи.

Из нескольких рисунков Богоматери с обликом Праховой чаще всего воспроизводится в альбомах тот, лучший, с мазком масляной краски (след осенившей было автора и, к счастью, не осуществленной мысли перевести эту графику в живопись), который, собственно, наглядно представляет всю идею, идеологию, концепцию творчества Врубеля. Как хорошо, однако, что гениям скучно на скоростных трассах концептуалистов.

Казалось бы, образ найден, в принципе уже решен. Тем больше интригует, почему же от самого эффектного, самого острого его акцента – от яркого сияния прозрачно-лучистых очей – Врубель в итоговой картине отказался.

Несоответствие канону его вряд ли бы смутило. Ну, написал бы глаза Богоматери не синими, а карими, как полагалось, нашел бы способ выразить их специфичное, так цепко схваченное в карандашном замысле свечение. Но он ведь, сильно затенив глазницы, превратив светлый пламень в мерцание из темноглазой глубины, всю тональность образа перестроил.

Портретность, впрочем, сохранилась; воспел художник, несомненно, любимую им женщину. Приезжавший весной на пару недель в Венецию, гостивший у Врубеля Николай Иванович Мурашко сразу ее узнал.

«Тип Богоматери, – рассказывал потом Николай Иванович, – он взял с общей знакомой нам госпожи в России. Это было ярко выражено, и я не мог этого не заметить. Он рассмеялся:

– А вы узнали?

– Да, только вы дали ей другое выражение; в натуре это неудержимая крикуха, а у вас – кроткое, тихое выражение.

– Разве она крикуха? Нет, это вы ее не знаете…»

Как относимся, так и знаем. Мурашко насмешничал – Врубель восторженно любовался. Художник уж конечно видел, что молчаливым терпением Эмилия Львовна не отличалась. Друзья дома, а домочадцы и подавно, привыкли, что в любой момент она могла взорваться, раскричаться, или заплакать, или с хохотом облить водой прическу талдычившей банальности знакомой дамы, или в сердцах шваркнуть тарелку об пол. Сколько раз это упомянуто в воспоминаниях, сколько поводов фыркнуть, попенять на истерики, дикие выходки. Но удивительное дело: у мемуаристов нет упреков. Одним она нравилась больше, другим меньше, но в натуральности ее эксцессов никто не усомнился. И надо полагать, что главным пунктом искомого душевного родства Врубель в ней, ни на кого не похожей, обнаружил благородную отвагу быть собой. Свойство для Врубеля ценнейшее. Такую смелость он сам в себе ощущал, с юности культивировал. Не всегда ловко умел проявить, излишне напрягался, рисовался. У Праховой это получалось куда легче, совсем естественно. Она, бесспорно, дала ему мастер-класс по части независимости без натуги. Было за что ее боготворить.

А как все же произошло, что развитый в эскизах образ сильно перекроился в картине и благородство, звенящее экстазом, сменилось благородством глубокой стоической тишины? Разлука поспособствовала.

Вдали от богини Врубель переживал счастливейший период своей любви. Любимая постоянно была рядом, ее не отвлекали дети, гости, этикет, она принадлежала лишь ему – в мечтах, разумеется, зато без малейших помех. Каждое ее письмо свидетельствовало об изумительном сходстве их взглядов, что дополнительно вполне предметно подтверждалось запечатленным в одной из акварелей Врубеля, прижимавшим к его столу листки писем пресс-папье черного мрамора с навершием в виде рукопожатия двух беломраморных ладоней. «Избирательное сродство» росло день ото дня. Художник играл за двоих, царица грез вбирала его меланхоличность, его мягкость, его замкнутость. В Богоматери для кирилловского иконостаса воплотилось, можно сказать, идеальное слияние двух душ, и лик с чертами Праховой проникнут трепетом сердца Врубеля.

Пора также воздать должное Венеции.

Чем бы ни руководствовался Адриан Викторович Прахов, отсылая сюда чрезмерно пылкого романтика, предсказание больших творческих прибытков от поездки сбылось. Поначалу всецело увлеченный византийской древностью, Михаил Врубель открыл-таки для себя сокровища самой живописной из живописных школ Италии (заявлял потом на родине коллегам: «Художники – только венецианцы»). Имея дело с кистью и палитрой, не устоять перед парадом чистого искусства, избавленного от рассудочных, повествовательных, жалящих, ноющих примесей. Тициан, гнушаясь нудными «историями» римлян и флорентийцев, свои картины называл «поэзиями». Только живопись! Только волшебный колорит, игра света и радостная чувственная прелесть пластики. И разве важен повод упиваться каскадом гармоничных форм и собственным талантом?

Подчас, правда, доходило до курьезов. Паоло Веронезе изобразил «Тайную вечерю» таким роскошным застольем, что пришлось ему в трибунале святой инквизиции объяснять, почему на его полотне среди массы разряженных гостей «негры, немцы и собаки, коих не могло быть на последнем ужине Христа с учениками». Впрочем, обошлось переименованием, картина стала «Пиром в доме Левия». Даже Сурикова (он, кстати, посетил Венецию в том же году, что Врубель, за полгода до него), Сурикова, покоренного размахом Веронезе и гаммой его «тонов Адриатического моря», коробило венецианское тщеславие. «Я заметил, – писал он о Веронезе Чистякову, – что ни одной картины у него нет без своего портрета. Зачем он так себя любил?»

Врубелю, подобно Сурикову, в искусстве самых прославленных венецианцев недоставало «душевного выражения». Больше Тициана и Веронезе ему нравился Тинторетто, чудотворец в изображении сложнейших ракурсов, контрастов, фосфоресцирующих отблесков. Но и такое дивное художество он, поразмыслив, пригвоздил – «ковер».

Назад, в раннее утро венецианского искусства тянуло Михаила Врубеля. Там для него нашелся мастер «лучше всех» – Джованни Беллини, мастер «с глубиной». Родоначальник всей венецианской художественной ветви, Беллини как-то органично, не споря с Византией, прорастил на византийском корне свежий, необыкновенно красивый побег. Гимн духовного догмата умягчился нежной итальянской напевностью. Уже не жесткая статичность, а задумчиво отрешенный покой, еще не воздух, но тихое-тихое благоговейное дыхание, еще не пейзаж, но почти непременное его присутствие. Бесподобное равновесие между условным знаком и теплой человечностью. Реальность изображена на алтарных картинах Джамбеллино, как ласково называли мастера земляки. Столь же прекрасная и натуральная, как музицирующие подле трона Святой Девы ангелы с лютнями и скрипками. Врубель был очарован, делал акварельные наброски с картин Беллини в церквях Сан-Джобе, Сан-Дзаккариа, в галерее Академии. Мадонн, держащих на руках младенца или придерживающих дитя возле себя, Беллини написал великое множество, им вообще создан тот тип композиции, который в следующем веке достигнет вершин у Рафаэля, Леонардо, а четыре столетия спустя – у Михаила Врубеля.

Если не верится в уместность предложения рассматривать этот врубелевский образ в ряду мировых шедевров, оцените сами. С нынешней техникой дело нехитрое. Потратьте полчаса, соберите на своем компьютерном экране лучшие, на ваш взгляд, классические версии «Мадонн с младенцами» и поместите среди них «Богоматерь с младенцем» киевского кирилловского иконостаса. Ну что? На уровне? И вы заметили, конечно, как оригинально взята Врубелем композиция, с каким пластическим и смысловым строгим изяществом белоснежный силуэт младенца Христа целиком – буквальной сердцевиной – вписан в пурпурный силуэт материнской фигуры, как мелодичны все сопряжения оттенков, ясных контуров.

Пожелавших расширить виртуальную галерею, чтобы увидеть произведение Врубеля, так сказать, в контексте его эпохи, ждет еще одно сильное впечатление. Достаточно вывесить рядом, скажем, любую из потрясавших публику, восхитительно живых мадонн врубелевского современника француза Вильяма Адольфа Бугро. Оторопь берет. При наличии чего-то общего в позднеакадемической тяге к эстетской маэстрии, к остроте, возбуждающей нервы зрителя, это даже не контраст, это разное… Всё тут разное. Трагизм – и личико модели глянцевых фотосессий, этот намеренный фотографический эффект с откровенным эротическим подтекстом – и заставляющее замереть прикосновение к тайне. Нет, родиться в России с умом и талантом бывает все-таки не худо.

Большие перспективы открывал для храмовой православной живописи (которую как раз в те времена из падчериц российской Академии художеств перевели в главный жанр государственной идеологии) написанный Врубелем в Венеции иконостас. И не забудем, что включал этот иконостас четыре живописные композиции. Хотя три мужских лика выразительностью уступают «Богоматери», смотрятся наподобие ее небесных стражей, но и «Святой Кирилл», и «Святой Афанасий», а в особенности торжественно сумрачный «Христос Спаситель», образы отнюдь не пустые. Исполнены же они так, как никто кроме Врубеля просто не додумался бы. Цветные, гармоничных оттенков одеяния поверху тонко проштрихованы мазками черно-белых тонов. Изысканный прием, который дает ощущение драгоценной старинности, а навеян, несомненно, белильными штрихами («светами», «оживками») древней иконописи. Умел Врубель разговаривать с традицией.

Возможно, живописная изобретательность в трех мужских священных ликах, кроме всего, подстегивалась желанием как можно быстрее привести эти образа в законченный вид. Справился с ними автор молниеносно: все три начал и завершил за полтора месяца. К апрелю он уже изнемог от жажды вернуться домой. Что ему кропотливо изучать заграничные образцы, когда «материалу, и живого, гибель и у нас». Религиозное искусство его увлекло. Теологический аспект Врубель, художник под знаменем «искусство – вот наша религия», предпочитал воспринимать в плане историко-художественном. Хотя, надо отметить, Библию он знал прекрасно, за что высокообразованный киевский протоиерей Лебединцев, бывший его гимназический учитель Закона Божьего, очень к нему благоволил. Но христианский миф или античный, выше всего идеал. Уловить его, разглядеть, прочувствовать…

Венеция была хорошим местом, чтобы из многих размышлений о серьезных вещах отпрессовались выводы. В апреле они «нагишом, без закруглений и предпосылок» изложены в письме Василию Савинскому.

Одну мысль, чрезвычайно для Врубеля важную, кардинальную, ему долго не удавалось выразить, зато сложилась она афоризмом на все времена: «Как „техника“ есть только способность видеть, так „творчество“ – глубоко чувствовать».

Сказал, как на скале высек. Что к этому добавить? А идущее следом и уже лишнее вроде бы уточнение насчет характера необходимых глубоких чувств едва ли не интереснее самого тезиса. Речь, оказывается, вовсе не об отличающих артиста специфических эмоциях его приметливой и впечатлительной натуры. Наоборот – для творческого состояния необходимо чувствовать со всей доступной глубиной, то есть «забыть, что ты художник, и обрадоваться тому, что ты, прежде всего, человек».

И где же, продолжает Врубель, именно так возможно чувствовать, творить, «как не среди родных комбинаций?». Всё письмо воодушевлено уверенностью: «Крылья – это родная почва и жизнь». Домой, домой! Надоевшая итальянская жизнь представляется лишь «милым и пустым прожившимся дилетантом». Родные берега зовут сверкающими кладами – «сколько у нас красоты на Руси!».

Стиль не совсем врубелевской славянофильской лексики, но искренность Михаила Врубеля вне сомнений, она чиста, пламенна, основательна, хотя и слегка неполна. «А почему особенно хочу вернуться? Это дело душевное…» – приоткрывает брат сестре Анюте (одной ей, да и то опять намеком) интимный ностальгический мотив.

И под конец письма с итогами венецианских дум вздох радости:

– Через недели две кончаю свою работу и стремглав в Киев. Там, должно быть, чудная наша весна.

Глава восьмая

ДЕМОНЫ

Приходится положиться на слухи, надежных источников здесь нет. Говорили, что по возвращении в Киев Врубель немедленно сделал предложение Эмилии Львовне. Иные утверждали, что намерение жениться на Праховой он объявил даже не ей, а придя к ее мужу. Сцена, если вообразить, нетривиальная, хотя на Врубеля похоже. Рыцарь и должен был действовать как-то вот так: оберегая даму, выясняя все сколько-нибудь задевающие ее вопросы в честном мужском разговоре.

Так или иначе, объяснение имело место. Отношения переменились. На Врубеля не пал гнев разъяренного супруга, ему не нанесли обид, даже не отказали от дома. Умные культурные Праховы скорее испытали жалость к смешному, трогательно миниатюрному, обезумевшему от любви герою. Ему тактично постарались внушить, сколь нелепы эти матримониальные фантазии и в какое неловкое положение он поставил своих добрых друзей. Предложено было, конечно, всё забыть. Не забыл, разумеется, никто из участников драмы. По наблюдениям завсегдатая праховской гостиной, Адриан Викторович, устрашенный неистовым упорством влюбленного, с трудом после того выносил присутствие Врубеля и «определенно его боялся», а Эмилия Львовна нередко возмущалась врубелевской инфантильностью. Михаил Врубель страдал. Страдал невыносимо.

– Что это у вас на груди белые большие полосы, как шрамы? – удивился гостивший год спустя в имении под Киевом Константин Коровин, когда вместе с только что представленным ему Михаилом Александровичем Врубелем они разделись в купальне.

– Да, это шрамы. Я резал себя ножом.

– А что же это такое вы себя резали-то ножом – ведь это должно быть больно. Что это – операция, что ль, как это?

– Поймете ли вы, – сказал Михаил Александрович. – Значит, что я любил женщину, она меня не любила – даже любила, но многое мешало ее пониманию меня. Я страдал в невозможности объяснить ей это мешающее. Я страдал, но когда резал себя, страдания уменьшались.

– Да, сильно вы любили…

– Если любовь, то она сильна.

Это Врубель.

Однако нам, которым до Врубеля, как до луны, не отрешиться от проклятой бытовщины. Любовь любовью, а как, где, на какие средства он мечтал устроить семейный рай с любимой женщиной и тремя ее чадами? О чем он думал? «О себе!» – не преминула бы тут воскликнуть Эмилия Львовна Прахова. И была бы права. В глубь своих чувств или в высь своих озарений – вертикаль, мало связанная с горизонталью житейских полей.

Киевская пытка длилась весь май и почти весь июнь, в конце которого Михаил Врубель уехал в Одессу. Спасительное бегство. Еще счастье, что сил хватило на побег, он тогда впал в прострацию, о работе забыл, существовал с трудом. Есть ощущение, что кто-то помог ему решиться на отъезд. Кстати, известно старание Эмилии Львовны наладить курс его одесского житья; благодаря ей Врубель в Одессе стал бывать у профессора медицины Андрея Сергеевича Шкляревского, регулярно публиковавшего актуальные и дельные статьи по вопросам современной живописи. Прахова все-таки пеклась о «сущем ребенке». Но почему в Одессу? А куда? Податься-то Врубелю было, в общем, некуда. Разве что в Петербург – заканчивать гордо оставленную Академию художеств или к родителям – до дна испить чашу унижения под их горько вздыхающей опекой.

Вдруг как нельзя вовремя (словно извещенный добрым ангелом о врубелевской катастрофе) прорезался давний одесский товарищ Врубеля Борис Эдуардс. Когда-то он вместе с гимназистом Врубелем посещал Одесскую рисовальную школу, затем около двух лет, одновременно с Врубелем, только на отделении скульптуры, учился в Академии художеств, теперь в Одессе у него уже были и свой дом, и своя мастерская. Наделенный энергичной деловитостью, Эдуардс – сын казачки и занимавшегося морской торговлей, обосновавшегося в России британского коммерсанта, внук военного секретаря английского губернатора Мальты, правнук первого коменданта завоеванного англичанами Гибралтара – полнился планами оживить и перестроить одесскую художественную жизнь. Жизнь эта текла довольно вяло. У местных журналистов той эпохи лейтмотивом упреки городу, где бизнес предпочитают культуре и публика равнодушна к искусству. Но не мешал же бизнес увлечению одесситов музыкой, театром или той же журналистикой. С интересом к изобразительному искусству не очень ладилось. Маловато было его знатоков, коллекционеров, а соответственно, и меценатов. Не отвечало, видно, созерцание безмолвной, неподвижной пластики здешнему кипучему темпераменту. Тем не менее кое-что под эгидой одесского Общества изящных искусств, пользовавшегося личным покровительством великого князя Владимира Александровича, происходило. Больше всего великого князя, президента императорской Академии художеств и патронируемого им общества, заботила Рисовальная школа. В 1885 году у школы наконец появилось собственное помещение, а сама школа, превращенная в полноценное среднее учебное заведение, подверглась коренной реорганизации.

Приговорив к увольнению педагогов-рутинеров (ими оказались практически все), кураторы от академии постановили сформировать новый преподавательский состав. Дружная победа прогрессивной творческой молодежи и самодержавной культурной политики. Интернациональный классицизм, одинаково возвышенный и риторичный что в Милане, что в Берлине, что в Одессе, не отвечал развороту русской монархии от космополитичного либерального европейства времен Александра II к утверждению исконных ценностей в эпоху Александра III. Симпатии высочайших покровителей искусства перенеслись на реалистов, патриотично вдохновлявшихся сюжетами родной истории, действительности и природы. В свою очередь, основателям Товарищества передвижников надоели прежние ядовитые сарказмы, полюбились симпатичные бытовые сценки, вместо правды черных горестей захотелось правды солнечных просторов. Молодые одесские художники всем сердцем предались этим новым веяниям.

Борис Эдуардс, любимый ученик классициста Луиджи Иорини (единственного из старых педагогов, оставленного вести его прекрасный скульптурный класс), увлекся жанровой скульптурой, грустными и забавными живыми типажами, вызвавшими небывалый интерес у местной публики. Самый сильный среди молодых живописцев Кириак Костанди лиричными сценами, красиво погруженными в южный пейзаж, завоевал право выступать в качестве экспонента на передвижных выставках. Оба, разумеется, вошли в число новых преподавателей Одесской рисовальной школы. Между тем реформаторский энтузиазм Эдуардса звал товарищей далеко за горизонт школьных преобразований. В кружке собиравшихся у него коллег кроме выставок и частных студий замысливалось независимое творческо-коммерческое объединение всех южнорусских художественных сил по образцу столичного товарищества. Планы отнюдь не прожектерские, со временем они осуществятся. Первоначально же возникла серьезная препона – не хватало в Одессе ярких мастеров. Костанди, Эдуардс, наезжавший из своей степной усадьбы портретист и жанрист, уже полноправный член Товарищества передвижников Николай Кузнецов, еще трое-четверо – маловато для грандиозных планов. Проявившего себя еще в школе, блиставшего в академии, а ныне работавшего совсем рядом, в Киеве, Михаила Врубеля призвали укрепить группу одесситов.

Одесса встретила его замечательно. Весьма благосклонно отнеслись к его появлению руководивший Рисовальной школой милейший Франц Осипович Моранди и его соотечественник, «старый гарибальдиец» Луиджи Иорини. Дружески обнялись с ним чистяковские питомцы Костанди и Кузнецов. Эдуардс был совершенно счастлив. Врубеля он устроил отдельно квартировать в своем поместительном домовладении, уговаривал остаться в Одессе навсегда. И не остаться ли? Такая мысль Врубеля посещала. Город почти родной, коллеги исключительно доброжелательны и смотрят на него с надеждой. Только бы на душе стало легче «Настроение мое переменное, но думаю-таки сладить с собой, промуштровав себя основательно на этюдах», – в июле писал Врубель сестре.

Несколько пейзажных этюдов он сделал, лишний раз продемонстрировав дар как-то очень полно и пристально видеть натуру. Хотя этюды понимались им не более чем рабочим подспорьем. Порыв одесских реалистов к непременной, всячески подчеркнутой натурности произведений он не разделял. Что за искусство без фантазии, без сотворения образа переживанием и воображением! Но как творить, что творить, когда душа ноет, ноет и не перестает ныть.

Дрогнуло сердце – весть из Киева: газета «Киевлянин» с похвалой отозвалась о его росписях в Кирилловской церкви. Похвалить похвалили, только вот переврали всё, назвав его стильные композиции «копиями» древних образчиков. Ладно, отец и тому рад, впервые имя сына в газетной рецензии, и пусть неточный отзыв, все же лестный.

От Михаила в Харьков сообщения поступали самые путаные. То у него намечен ряд незаказных, но чрезвычайно важных его творчеству работ, а то вдруг ему надобность поехать в Киев ради пары каких-то небольших частных заказов; то весь он поглощен идеей будущей большой картины, то его занимает перспектива исполнить иконостас для училища в Кишиневе. То чуть не завтра начинает преподавание в Рисовальной школе, что даст ему твердый приличный заработок, а то уже сентябрь, про школу ни гу-гу и просьба срочно выслать 25 рублей. Деньги отец, конечно, выслал. Ситуация была ему непонятна (зачем из Киева в Одессу, что сыну в этой Одессе, почему не писать картину у родителей, без забот о жилье и хлебе?), Александр Михайлович подозревал тут извечный сюжет «ищите женщину» и усердно хлопотал достать Михаилу заказ на царские портреты для Харьковской городской думы. Что удивительно, сын от заказа, добытого отцом, не отнекивался, не увиливал, даже напоминал о нем, – стало быть, совсем край. И когда харьковский, солидный и почетный, заказ для сына растаял как мираж («Дума нашла просимые 400 рублей расходом не по силам…»), не удержаться от сердитого упрека: «Вот что значит не слушать добрых советов и жить только своим и для своего „я“».

Воплем горькой обиды у отца:

– И чего достиг Миша с его талантами, способностями?!

Михаилу Врубелю 30 лет. Он сам лучше других знает, чего достиг и чего не достиг, сам корит себя за «леность и вольнодумное легкомыслие», а главное:

– А главное все кругом твердит: довольно обещаний, пора исполнение. Пора, пора…

Наплывал с детства волновавший образ, вереницы решений бежали в голове. Плохо, что не с кем было обсудить. Кто рядом? Искренний, серьезный, редкостной доброты Кириак Костанди, который робеет оскорбить природу своеволием, каждый мазок сверяет на натуре. Колоритный богатырь Николай Кузнецов, вместо уланской гвардии решивший вдруг податься в живописцы, здоровый реалист в искусстве, а также в своей помещичьей усадьбе, где, говорят, хозяйство образцовое, скот – загляденье и места очень для охоты хороши. Полубританец Борис Эдуардс, деловитый, ваяет день и ночь, хочет освоить за границей ремесло бронзолитейщика, чтобы после наладить собственный завод художественного литья, сейчас по горло занят устроением первой своей персональной выставки. Славный народ; все толкуют о жизненности, живых красках, свежей лепке… До сих пор единственным достойным сотоварищем встретился Валентин Серов. Серова бы сюда.

– Врубель мне написал, советует похерить академию, переселиться в Одессу, там у них будто бы хороший кружок художников: Кузнецов, Костанди и т. д. и т. д., и будто бы хотят там устроить нечто вроде заграничных частных студий… – делился с московским приятелем Серов.

В академии без Врубеля Серову сделалось как-то безотрадно («сам себе противен, товарищи противны, разговоры их пошлы, стены, Академия – все, решительно все противно»). А в Одессу его тянуло: туда перебралась работать и поправлять югом подорванное петербургским климатом здоровье невеста Серова, Леля Трубникова.

Между прочим, рядом с ней была тогда Маша Симонович. Не знал разве Врубель об этом? Случайно не встретились? Оба сочли, что незачем? Маше в недалеком будущем предстояло отправиться в Париж, заниматься там скульптурой, потом выйти замуж за врача, политэмигранта из России, родить двух замечательных сыновей, жить долго и счастливо…

А к другу Врубелю и притом свидеться с невестой, притом в больших надеждах обустроиться – трудиться и заработать художеством средства для женитьбы – ранней осенью прибыл в Одессу Серов.

Одесский кружок горячо приветствовал такое пополнение. Жилье Валентину нашлось этажом выше комнат Михаила. Общались тесно, ежедневно, бесконечно. На мольберте Врубеля стояло начатое полотно, автор показывал, рассказывал, объяснял, обильно цитировал Гомера и Платона, читал стихи на языках живых и мертвых – его муза не отличалась молчаливостью. Серов, слушатель идеальный, не перебивал. Хотел было поведать кое-что из свежих летних впечатлений от Мюнхенской пинакотеки, Международной художественной выставки в Антверпене, но Врубель выслушал вполуха и вновь продолжил комментировать свой холст. И говорил он вещи интересные.

Дом, где это происходило, сохранился. Со вкусом выстроенный трехэтажный особняк, ныне обшарпанный донельзя и загороженный какими-то дрянными штукатурными стенками. Раньше он значился домом 18 по Софиевской улице (адрес, указанный в письмах Врубеля и Серова), потом стал числиться домом 3 по переулку Ляпунова, ныне опять Софиевскому. Энтузиасты его разыскали, даже ухитрились сфотографировать значительную часть фасада. Исторический дом. Одесские борцы за культурное наследие призывают хотя бы мемориальную доску установить: «Дом-мастерская скульптора Б. В. Эдуардса, автора знаменитых монументов, одного из основателей Товарищества южнорусских художников». Стоило бы еще добавить, что здесь в 1885 году проживали Михаил Врубель и Валентин Серов. А то и просто сообщить на памятной табличке – «здесь родился врубелевский Демон».

В начале XX века писавшие о Врубеле кинулись к Серову, который видел тот одесский, самый первый вариант главного врубелевского героя. Видел тогда Серов поясное изображение Демона на фоне гор. Выглядел холст необычно. Для фона автор использовал фотографию, сюжет ее Серову не запомнился, «но в опрокинутом виде снимок представлял удивительно сложный узор, похожий на угасший кратер или пейзаж на луне». Картина создавалась лишь двумя масляными красками: белилами и сажей.

Прямой вызов вдохновениям передовых тогдашних живописцев. Вы, друзья, гонитесь поймать нюансы цвета в полуденных лучах или рассветных дымках? А не угодно ли вам форму, предметную форму, прочувствовать в таком богатстве вылепливающей ее светотени, чтобы лишь точностью и тонкостью бесцветных тональных градаций выразить игру колорита? Ах да, ведь нынче живописцам недосуг всерьез овладевать рисунком, им надо поскорее блеснуть «красочной гаммой». Вы поклоняетесь «естественности» и согласно парижской моде принялись холсты писать в садах, в полях, дабы вдруг ненароком в мастерской не умалить святыню «правды» греховной выдумкой? А про свою натуру (творческую как-никак) господам живописцам забыть естественно? Вы упиваетесь созвучием эмоций с природными мотивами, но не желаете ли заглянуть поглубже этих приятно очевидных полутайн – в сумрак тайн подлинных? Что, страшновато? Так искусство не для робких!

Врубелю была свойственна «некоторая заносчивость», отметил его юный почитатель. Глупо предполагать, что черно-белая фантазия первого «Демона» имела целью уязвить коллег, однако оттенок презрительных амбиций в замысле очевиден. Должно быть, странно было наблюдать, как мягкий, деликатный, чуть не комически учтивый Михаил Александрович взвивался до вершин гордыни художника Врубеля. В обиходе он отличался кротостью именно несвойственной миру артистов.

«Характерной чертой его было отсутствие злоречия, – с каким-то изумлением констатировал не упускавший случая разоблачить пороки творческой богемы писатель Ясинский, – он решительно ни о ком дурно не отзывался. Когда заходила речь об его явных недоброжелателях, он умолкал, начинал чувствовать себя неловко и старался перевести разговор на другой предмет». Но стоит коснуться искусства, от Михаила Врубеля насмешки в адрес рисовать-то толком не умеющих «вздорных художников» и оскорбительное равнодушие к произведениям современников. Величие мастера, у которого ни времени, ни любопытства заглядывать в их мастерские, разбираться в их единениях-расхождениях, посещать их выставки. Они как могут что-то там изображают. Он может иначе.

И вот о тайне, олицетворенной одесским «Демоном» и длинным рядом его последующих трансформаций. Этот демон…

Начитанный культурный зритель сейчас поморщится, но извините – вновь набившее оскомину предупреждение. Сто раз говорено, а надо (актуальный контекст обязывает) настырно повторить в сто первый: демоны Михаила Врубеля не из области мистики, эзотерики и всяческой чертовщины попроще. Они четко указанного автором древнегреческого происхождения. Интерес к Врубелю, тем более стремление войти в его мир как минимум включает уважение к настоятельной просьбе художника не путать его героя с чертом или дьяволом, ибо его демон, античный даймо́н (ударение на последнем слоге) – это «душа».

Необъяснимое устройство человеческой души, в недрах которой присутствует некто, время от времени хватающий руль, заставляющий поступать, выбирать, решать – даже чувствовать! – как бы вот «вопреки себе». Кто же это? Даймоны, безымянные божества ниже богов, выше людей, носители необоримых небесных сил, – определили конкретно и поэтично мыслившие древние греки. В «Одиссее» даймоны то и дело налетают на персонажей; чаще злые, злокозненные, страшные, но порой благодетельные, одаряющие, выручающие. В классическую эру Античности они уже не носятся между землей и небом, а прочно поселяются внутри каждого человека и – простакам почти неслышные, а мудрецам вроде Сократа очень внятные – определяют его жребий. Потом за 25 столетий каких только именований не придумалось: лукавый бес, ангел-хранитель, интуиция, категорический императив, внутренний голос, импульс подсознания, двойственная персонификация психики индивидуума… «Что ни день, то все новые и новые выдумки. Чего мы только не умеем! Чего не можем! Но чего-то, и самого важного, все-таки не хватает нам, – записал Лев Толстой среди своих размышлений „О душе“. – Нехорошо нам оттого, что мы знаем много лишнего, а не знаем самого нужного: самих себя. Не знаем того, кто живет в нас».