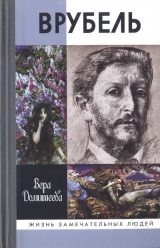

Текст книги "Врубель"

Автор книги: Вера Домитеева

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 38 страниц)

И как раз эти-то крупноформатные листы с изображением встреч Демона и Тамары, эти тончайше разработанные сцены с каскадом смелых приемов, счастливых пластических находок, чем-то царапают. Творения гения тут – страшно вымолвить – мысленно хочется подредактировать. Набравшись духу, скажем откровенно – убрать бы из этих великолепных композиций фигуру Демона. Как он хорош, печальный Демон, одиноко стоящий у стен обители или с высот взирающий на долину Арагвы, или упорно, пристально глядящий в своем «портрете» крупным планом на фоне гор. Но для чего его явление в чудесно скомпонованной «Пляске Тамары»? Должно быть, сходным образом опершись на бутафорскую скалу, пел арию баритон Тартаков в опере Рубинштейна. Зачем Демон так картинно, с кокетливо оголенным плечом, позирует подле рыдающей девушки в рисунке «Не плачь, дитя», зачем он с такой аффектацией (и тем же приторно оголенным плечом) пронзает робкую красавицу зловещим страстным взором в рисунке «Я дам тебе все, все земное»?.. Листая иллюстрации Врубеля, трудно не увидеть, что одиночные образы, будь то Демон, Тамара или конь, несущийся быстрее лани, прекрасны, а двойной образ, как правило, срыв. Это заметно не только в серии к «Демону». Схватка Казбича с Азаматом в иллюстрации к «Бэле», другие двухфигурные сцены «Героя» тоже отдают трафаретной мелодрамой. Дуэтные отношения художнику Врубелю явно не давались.

Интуитивно Михаил Врубель всегда находил способ зрительно как-то разделить изображенную пару. В ранних композициях «Гамлета и Офелии» между героями преграда высокой спинки кресла, в поздней, киевской композиции их фигуры разведены просторной пейзажной паузой. Адам и Ева в картине, известной со слов Николая Прахова, симметрично возлежали на холме по сторонам райского древа. Примерно тот же композиционный ход в основе декоративного экрана «Гвидон»: холст во всю высоту перегорожен хрупким деревцем, по одну сторону профиль царевича, по другую – плывущий лебедь. И тому подобное. Там, где сюжет вынуждал драматично сблизить, эмоционально связать персонажей, образ артачился, приходилось подхлестывать.

Желание удалить Демона из сцен его встреч с младой грузинкой одолевало самого Врубеля. Эпизод рокового свидания в келье представлен ныне тремя графическими вариантами. От первого уцелела лишь вертикальная часть с изображением Тамары – фигуру Демона автор отрезал и уничтожил. Второй вариант также, соответственно расположению фигур, был разрезан художником по диагонали и вновь остался бы фрагментом без Демона, не успей Петя Кончаловский подобрать забракованный кусок и склеить лист. Третий вариант готового свершиться демонического лобзания все же вошел в издание, хотя искомой убедительности образ так и не достиг. А изумительной по графическому воплощению звуков кавказских бубнов и струнных чонгури «Пляской Тамары» (с присутствием Демона, невидимого для участников сцены, но чересчур заметного в композиции) Врубель был недоволен и на включении «Пляски» в число иллюстраций не настаивал.

Пляска Тамары. Бумага, черная акварель, белила. 1890–1891 гг.

Тамара и Демон («Не плачь, дитя…»). Бумага, черная акварель. 1890–1891 гг.

Всё это удобная отправная точка, чтобы пуститься в рассуждения о натуре чуткой только к себе, холодновато отстраненной, плоховато понимавшей сердечность взаимоотношений, да и не жаждавшей ее понять. Подтверждений тому масса. С родителями черств, с товарищами горд и равнодушен, с дамами сплошь фантазии эгоистичного мечтателя, притом способность легко прилепляться к милым семействам и еще легче отлепляться. Дефицит тепла очевиден.

Но вот другой случай. Давно закончилась полоса почти родственного пребывания Врубеля возле Кончаловских. Михаил Врубель, отъединясь от друзей и добрых покровителей, живет своей себялюбивой жизнью в дешевых меблированных комнатах на Каланчевке. Максим Кончаловский, оканчивая гимназию, дает уроки. Дом ученика неподалеку от врубелевских меблирашек «Санкт-Петербург», и несколько часов между гимназией и вечерним уроком Максим неизменно проводит у Михаила Александровича. «Он каждый день трогательно ждал меня с кипящим самоваром, – пишет Максим Петрович, – угощал чаем, и, как помню, я съедал целую пятикопеечную французскую булку. Он показывал мне свои картины, беседовал со мною, и мне было дорого и приятно его общество. Затем после урока мы с ним шли пешком или, если у него были деньги, катили на извозчике обедать».

Кончаловских Врубель не забыл, бывал у них, ценил их общество, чуть не женился на их дочери Елене, а лучшим другом из членов семейства ему на много лет стал этот внимательно глядевший серьезными, широко расставленными глазами юноша с рано растревоженной душой. И в мамонтовском доме Врубель дружбой, участием, вниманием отличил Андрея, меланхоличного молчальника с кротким задумчивым взором из-под густых ресниц. Уж не себя ли гордец Врубель узнавал в застенчивых, душевно уязвимых юных товарищах?

Стоит отметить, что врубелевский романтизм несколько иного свойства, чем романтизм лермонтовский. Чего угодно искал живописец, но не бури, не «битв упорных». У Врубеля не появилось желания иллюстрировать «Мцыри», и не дай боже, если бы пришлось. Трудно представить, как сумел бы он изобразить кровавый бой подростка с диким барсом. Михаил Врубель не боец. Байрон в свое время без устали дразнил лириков Озерной школы, весело призывая сменить их озера океаном. И Лермонтову упоительны ветры морских гроз, океанских ураганов. А Врубель все-таки именно озеро. Огромное бездонное озеро, воды которого прекрасны и таинственны. Наверное, в их глубине и тайна неудач перманентно влюбленного художника.

Девятнадцатилетняя Лёля Кончаловская работала в руководимом ее отцом книжном магазине на Петровских линиях. Не красавица, но очаровательно живая, отзывчивая, остроумная, с хорошим художественным вкусом, она была весьма привлекательна. Поклонники вокруг нее роем вились. На чай с пирожками в Лёлиной комнатке за антресольными шкафами слеталось много артистичных воздыхателей. Расточал свое неотразимое обаяние Константин Коровин. Сверкая синими глазами, сияя золотой шевелюрой, звучно декламировал свои стихи Константин Бальмонт. Серьезно увлекся Лёлей Михаил Врубель. Казалось, вот-вот последует предложение. Вместо того Врубель вдруг неожиданно пропал. И не похоже, что девушка его обидела; она сама не находила объяснений: «Приходил, бывал у нас каждый день, а потом исчез». Может, родители Елены, убоявшись такого жениха, откровенно высказали Михаилу Александровичу сомнения относительно его союза с их дочерью? Ухажера Бальмонта, ценя его как стихотворца, Петр Петрович решительно спровадил ввиду неустойчивой натуры поэта и его пристрастия к Бахусу. Врубель этих пороков, увы, тоже был не чужд. Но почему-то представляется, что ему в доме Кончаловских многое бы простилось, так прочно он пленил здесь всех, и детей, и родителей. Возможно, особых причин исчезновения доискиваться не стоит; возможно, Врубель отъехал ненадолго, а вернуться как-то уже не вышло. Или, всякое ведь бывает, его под впечатлением визита отца вдруг посетило благоразумие, развеявшее план намеченной женитьбы.

Выйдя в отставку в чине генерал-лейтенанта и тяготясь перспективой доживать век отставником на пенсии, Александр Михайлович пытался вновь устроиться на службу. Из Одессы (не дождавшись Михаила в Киеве, родительское семейство переселилось в Одессу) он ездил хлопотать в столицу, заезжал в Москву. Комната сына в Харитоньевском переулке была, разумеется, несравненно приличнее его жуткой киевской норы, однако в остальном по-прежнему: «…что говорится – ни ложки, ни плошки, и, кажется, даже нет черного сюртука». Правда, готовится солидное издание сочинений Лермонтова, «и Миша помешает в нем 5 больших и 13 малых иллюстраций (за 800 рублей гонорара, из которого часть уже получена), и притом в одном пиджаке. Беда с талантами!».

Да уж, не угадать, чего от них дождешься.

«Вы полагаете, что иметь жалование в 6–8 тысяч руб. по смерть, получить красивый угол в Академии с отопкой и освещением есть уже высокое блаженство для художника, а я думаю, что это есть совершенное его несчастие. Русский исторический живописец должен быть бездомен, совершенно свободен, никогда ничему не подчинен, независимость его должна быть беспредельна. Вечно в наблюдениях натуры, вечно в недрах тихой умственной жизни… Купеческие расчеты никогда не подвинут вперед художества, а в шитом высоко стоящем воротнике тоже нельзя ничего сделать, кроме стоять вытянувшись». Отповедь эта эпистолярному наследию Врубеля в самый раз. А написал письмо и, прямо говоря, нагрубил им профессору живописи Андрею Ивановичу Иванову его прилежный ученик, его патриархально почтительный сын, тишайший и скромнейший Александр Иванов.

Двадцать лет он писал в Риме свое «Явление Мессии», одушевленный грандиозными задачами. Во-первых, своим, доселе никогда в изображениях не появлявшимся сюжетом «выразить сущность всего Евангелия». Во-вторых, вместо рутинной академической церковной живописи создать новый ее стиль, новый «иконный род». И наконец, «заставить согласиться иностранцев, что русские живописцы не хуже их». Идеи комитет Общества поощрения художников одобрял. Но шли годы, картину Иванов не слал, только изводил патронов бесконечными мольбами о продлении пенсиона. Мало того, он самовольно отправился по Италии тратить время и деньги на изучение росписей Джотто, прочего стародавнего хлама потому якобы, что те неумелые мастера, не зная «светских угодностей Ренессанса», писали наивно, «с теплой верой». И этого мало. Иванов донимал просьбами одна нелепее другой. То ему надобность из Италии, которой Рафаэлю было достаточно, ехать в Палестину – смотреть природу краев, где был явлен Спаситель (комитет, естественно, отказал). То подавай ему копии примитивных древнерусских икон, «дабы иметь понятие, как нам греки передали сей образ». Короче, чудил.

Страдая от недостатка образованности, преклоняясь перед учеными умами, Иванов выработал педантичный «метод сличения». Для каждого лица в огромной многофигурной композиции десятки эскизов, копии с картин, зарисовки классической скульптуры, портретные типажи современного еврейского гетто. Всякий камень, всякий кустик полотна о явлении Искупителя выверялся множеством этюдов на натуре. Работавшие в Риме русские художники считали безумным и этот метод, и его автора. Рисовали карикатуры, в которых Иванов, обросший, одичавший, на больных глазах очки, из-под плаща обтрепанные панталоны, с посохом странника блуждает по римским окрестностям. Товарищей, их веселой компании художник чурался. Мнительность его разрослась до подозрений, что кто-то хочет его отравить. Мастерскую он запер чугунными засовами, никого не пускал, гигантский холст никому не показывал. Измученный, полуголодный, держался убеждением – «сего труда ни один человек, кроме меня, кончить не может».

И с помощью исхлопотавших ему денежные пособия Гоголя и Жуковского свою картину Александр Иванов завершил. Дописал полотно безразличной вялой кистью. Энтузиазма не нашлось, чтобы под конец хотя бы покрыть холст общим тоном, объединить пестроватый колорит. Горьки были переживания живописца, охладевшего к своему творению. Еще горше – художник утратил веру. Набожный восторг, о чистоте и высоте которого он радел 20 лет, растаял. Теперь в мечтах ему рисовался невиданный, отнюдь не церковный храм, где будет представлен «результат всех верований». По стенам колоссального сооружения разместятся сотни монументальных картин. Осью рассказа о духовном пути человечества станут эпизоды земной жизни Христа, сопровождать их будут параллели сюжетов Ветхого Завета, образов античной мифологии. Художник тщательно продумал содержание, схему расположения картин. Предстояло сочинить 500 композиций, 200 эскизов цикла Иванов успел сделать.

У Александра Иванова имелось совершенно конкретное представление об идеальном русском художнике. В записях, озаглавленных им «Мысли при чтении Библии», четко расписано, что, как и для чего надлежит делать художнику. Определен его социальный статус, даже вид – это «почетный гражданин, одет по-купечески». Ему открыт свободный доступ во дворец, хотя на царских церемониях он лишь присутствует и «ни в какие дела не мешается». Но «в грустный или ярый час царя он составляет Гусли» (образ, навеянный песнопениями Давида перед Саулом), «то есть рассказывает Государю какой-нибудь эпохический факт Библии», а под конец рассказа, смывшего с души правителя печаль и ярость, «показывает оконченный эскиз, который до сего времени держит в величайшем секрете», и священная мудрость зримо открывается публике. Смысл всего – «таким образом смягчается нрав Царя посредством искусства Живописи и располагает его к Благотворениям для своего народа». Не забыт пункт о материальных условиях живописца: «Художник живет милостинным подаянием, у его дома стоит кружка…»

Исключительной странностью отличался наивный, как дитя, пронзительно честный, абсолютно гениальный Александр Иванов. В причудах упрямого характера с ним мог сравниться разве что Николай Ге.

Темперамент Николая Николаевича Ге захлестывал до края и через край. Этого художника в творчестве и по жизни вел экстаз. Воспламенившись героизмом товарища по киевской гимназии Пармёна Забелло, который ради учебы на скульптора чуть не пешком добрался с юга до Петербурга, Николай Ге мог в одночасье «прозреть», увидеть превосходство искусства над наукой, бросить университетскую учебу на физико-математическом факультете, поступить в Академию художеств. Пылая восторгом духовного родства, он мог жениться на старшей сестре Пармёна фактически по переписке, сделав девушке предложение еще до очного знакомства. Помимо идеализма у Ге, несомненно, были задатки лидера. Он и стал им после невероятного успеха его «Тайной вечери». Академия вне лестницы чинов наградила автора званием профессора, реалисты рукоплескали, образ драматичного противостояния учителя и ученика-отступника в сотнях снимках разошелся по стране, картину за большую сумму приобрел государь. Цель – «найти свою мысль, свое чувство в вечно истинном, в религии человеческой» – была достигнута. Чего недоставало? Формы! Свежей, зажигательной, непосредственно выражающей горение чувства формы.

Как рассказывает сам Ге, он искал ее «в стороне и от академизма, и от передвижничества, от ремесленной выучки первых и от дилетантской кустарности вторых». Нащупал он свою дорогу живописью полотна «Вестники Воскресения». Сюжет здесь построен на контрасте тьмы и света: справа покидающие Голгофу палачи, скотоподобные римские воины, слева спешит в город, почти летит в лучах зари Магдалина, просветленная виде́нием воскресшего Спасителя. Показанную на выставке в Петербурге эту картину злопыхатели открыто, друзья втихомолку осмеяли. Магдалину сравнивали с «крупной птицей вроде сороки», экспрессивно написанный холст виделся наспех подмалеванным эскизом. Зато автор великолепно комментировал свою новую живопись. На его «четвергах» собирался цвет литературы: Тургенев, Некрасов, Салтыков, постоянно бывали историки Костомаров и Кавелин. Заслушивались речами Ге молодые художники Крамской, Репин, Антокольский. Сильное впечатление на Репина произвела проповедь во славу наивной искренности Джотто и Чимабуэ.

– Ведь вот, вот что нужно! – восклицал Николай Николаевич. – Вся наша блестящая техника, знания – все это отвалится, как ненужная мишура. Нужен этот дух, эта выразительность главной сути картины, то, что называется вдохновением! Мы заблуждаемся в нашей специальности, нам надо начинать снова!

Создание независимого Товарищества передвижных выставок чрезвычайно воодушевило Ге. Он стал одним из его учредителей, членом правления. На первую экспозицию товарищества Ге поставил холст «Петр Первый и царевич Алексей». Вновь, как в «Тайной вечере», волнующая тема измены, противоборства идей и психологий. Вновь добротная внятная живопись: драма исторического семейного допроса в Петергофе выписана с тщанием любимых царем Петром голландцев. Вновь абсолютная победа – восторг, овации со всех сторон, в рецензиях «Ге решительно царит на выставке». Успех и слава пуще прежнего. А затем… Затем неуемный Николай Ге опять пытается опровергать дряхлую методу, убеждать, что искусству нужны лишь высота мысли и сила воображения. Холсты его передвижники на свои выставки берут, но кисло. Публика холодна, критика равнодушна. Даже заказчиков на портреты (а Ге из демократичных убеждений назначал цены очень низкие) почти не находится. Ползут слухи о том, что Ге вконец разучился писать.

В середине 1870-х Николай Ге покидает Санкт-Петербург. Уезжает с семьей на Черниговщину, поселяется на купленном у тестя хуторе. Ничего он больше не хочет, в искусство не верит, картин не пишет.

– Неужели здесь вас не тянет к живописи, Николай Николаевич? – удивлялся навестивший хуторянина Ге Репин.

– Нет, да и ни к чему; нам теперь искусство совсем не нужно. У нас вся культура еще на такой низкой ступени… Какое тут еще искусство!

Но раздается громовой глас Льва Толстого «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?» – и Николай Ге, оставив уныние, возрождается. «Все стало мне ясно, – пишет Ге. – Искусство потонуло в том, что выше его, несоизмеримо». Прояснилось значение и назначение искусства – «только через высокое содержание можно найти и дать совершенную форму»… При встрече с Толстым объятия, радостные слезы. Отныне они братья и соратники. На передвижную выставку 1890 года Ге привозит картину «Что есть истина? Христос и Пилат». Товарищи рады снова видеть черниговского отшельника. Картина, где в противовес не только сытому циничному военачальнику, а всем «ложным, поповским» благостным образам Иисуса художник изобразил Христа исхудавшим, взлохмаченным, дочерна загоревшим нищим проповедником, вызывает недоумение. Государь Александр III перед холстом роняет: «Какой же это Христос? Это больной Миклухо-Маклай». Суворин в «Новом времени» глумится, рассказывая о детишках, которые про этого Христа на снимке в каталоге спрашивали: «Папа, это черт?» Зато радикальная молодежь в восхищении, хотя не от живописи, до которой ей дела нет; молодых будоражит политическая острота: официально картина запрещена к публичному показу. Но что теперь художнику гонения, непонимание, когда Лев Николаевич Толстой заявляет, что ему лично Николай Ге среди прочих живописцев «все равно что Монблан перед муравьиными кочками». Одного Толстой (да, видимо, и сам Ге в пылу толстовства) не замечает: напрочь отвергая всякие внешние ухищрения искусства, толкует-то живописец Ге все время о своей новой – «живой» – форме.

Коллеги дипломатично рекомендуют художнику «прибавить работы с натуры», так как «реализм формы нынче обязателен, глаза привыкли», а он будто нарочно утрирует рисунок, швыряет краску на холст резкими импульсивными мазками. Для следующей выставки Николай Ге привозит холст «Совесть (Иуда)», произведение, что создано «подъемом озаряющей минуты». Оценка подозрительного к броским фокусам Чистякова – «выдумано и кое-как напачкано». И даже искренне расположенный к Николаю Николаевичу, вообще весьма благожелательный Поленов сообщает жене: «Очень и очень слабая вещь. На черно-синем фоне стоит длинная и мягкая тумба, завернутая в простыню и освещенная голубым светом, вроде бенгальского огня, а направо, вдали, какие-то желтенькие и серенькие мазочки. Это уводят Христа. Ужасно жаль, что так плохо, потому что Ге очень хороший человек».

Газетные рецензии на необычную живопись Ге и приводить не хочется. Кстати, брань в адрес картины «Совесть (Иуда)» лилась в один год с разгромом «безумных и безобразных» иллюстраций Врубеля к «Демону». Пластика этих художников диаметрально противоположна, а критику они сердили одинаково.

Странный Александр Иванов, странный Николай Ге и Михаил Врубель, до такой степени странный, что эпитет титулом прирос к его имени («и странный Врубель вспоминается», – пишет Шаляпин). «Странных» среди больших русских живописцев хоть отбавляй. Скажем, чудак Суриков – прославлен, богат, горделив, взыскателен, а вся обстановка его комнаты – это кровать без пружинного матраса, рукомойник с куском простого мыла на табуретке и крепкий сундук с этюдами. Сюртуки Суриков шьет у Деллоса, первого московского портного, но всегда одного собственного фасона, как никто в мире не носит. Или чудак Серов – в творчестве от успеха к успеху, портретист от Бога, у заказчиков нарасхват, у знатоков в большом почете, а он все мрачнее, все раздраженнее насчет портретного труда: «Опять надо идти писать противные морды».

Трудный народ. «Проблематические натуры», назвал такого рода невропатов мудрый Гёте. Упоминавшийся лидер читательской популярности Шпильгаген определение Гёте взял заглавием очередного своего пудового романа. В России его «Problematische Naturen» издали с названием «Загадочные натуры». Звучит для русского уха лучше, компактнее, хотя жаль все-таки точности – «проблематические».

Сопоставлением дат – 15 июля вышел иллюстрированный Лермонтов, 20 июля в Абрамцеве скончался от отека легких 22-летний Андрей Мамонтов – получаем разгадку внезапного исчезновения Врубеля с орбиты Кончаловских. Уехал проводить юного товарища в последний путь. А не вернулся вследствие стечения многих обстоятельств, главное из которых – потому что Врубель был художником. Иллюстрировать книги его не соблазняло, а больше как художнику ему около Кончаловских делать, собственно, было нечего. Зато в Абрамцеве заманчивое дело для Врубеля нашлось.

Не получая от стремительно растущей толпы зрителей желаемого понимания, европейские мастера искусства придумали коварный ход. Если зритель с его неразвитым вкусом не способен прийти к миру художников, этот мир сам придет к нему. Доступно и приятно внедрится новым изяществом быта, насытит тусклый обиход художеством, исподволь превратит равнодушного обывателя в трепетного ценителя и… Замаячили на горизонте огни вселенского счастья. Ведь красота спасет мир? Спасет, обязательно спасет! Ждать только долго. Хотелось поторопить процесс. Живописцы и скульпторы стали осваивать традиционные ремесла. Спектр был широк: резьба, плетение, гобелен, текстиль, стекло, металл… Практически одновременно Михаил Врубель в Абрамцеве и Поль Гоген в Париже страстно увлеклись керамикой. Многозначительных подтекстов данное сопоставление имен не содержит – факт эпохи, характерное русло творческих поисков. Задачи в работе с горшечной глиной Врубель и Гоген ставили разные. Сближал лишь вдохновительный для них обоих момент сотворчества с огнем, на финальном этапе обжига вносящим негаданные коррективы.

Интерес к цветной керамике в Абрамцевский кружок привезла из французских мастерских Елена Поленова. Но развлекаться росписью готовых вазочек, тарелочек Савве Ивановичу Мамонтову было мелко и скучновато. Одно из строений на территории усадьбы он переоборудовал в гончарную мастерскую. Сюда заглядывали все художники кружка, почти все пробовали что-нибудь лепить, расцвечивать и обжигать в печи – штука занятная. Надолго и всерьез керамика тут захватила одного Врубеля. Неудивительно ли, что самый утилитарный жанр увлек самого непрактичного из мамонтовцев? Отнюдь, если взять во внимание именно заоблачный курс врубелевской жизни.

Михаил Врубель в истории русского искусства на том далеко отстоящем от общего строя фланге, где высятся причудливые силуэты Александра Иванова и Николая Ге. Кредо этих трех одиноких великанов сходятся в творческом девизе Микеланджело «поднимать от земли к небу!». Героям, призванным на такой подвиг, нужна опора, и она найдется, была бы воля, был бы порыв – поднимать. Иванов опирался на Библию, потом уверовал в науку. Ге укреплял себя толстовской этикой. Врубелю пригодилась утопия стиля с расплывчатым обозначением «модерн». Угрозы, скрытые в идее ради красоты и блага переформатировать принципиально бесполезное искусство в нечто полезное (в предмет, продукт, товар – итог известен), еще ничем не обнаружились. Энтузиасты возвышения быта до прекрасного бытия и не поверили бы в некий сомнительный аспект их светлых чаяний. Впрочем, будь все они так бескорыстны, так беспечны, как сумасброд Врубель, то… но это утопия почище спасения мира прикладным искусством.

Когда-то, когда молодая чета Мамонтовых в 1870 году приобрела усадьбу, бывшее гнездо Сергея Тимофеевича Аксакова и его сыновей, в Абрамцеве их, как Онегина в деревенском доме почившего дядюшки, грустью канувшей старины встретили «печи в пестрых изразцах». Печи не грели, искрошились изразцы и кирпичи. Отопительное хозяйство переложили заново. Но поправимо же! Можно ведь возродить чудесный старинный декор. Вернуть тоскливым белым кафельным печам узорную затейливость. Взамен облупленной и закопченной штукатурки облицевать фасады зданий глазурованной керамикой, майоликой, радужное сверкание которой не выцветает, не боится российских холодов и непогод. Налаживать работу Савва Иванович пригласил отличного костромского керамиста-технолога Петра Кузьмича Ваулина. В абрамцевской гончарной мастерской не финтифлюшки собирались делать, а заниматься эстетическим жизнестроением.

Керамика по-настоящему сдружила Врубеля с Мамонтовым. Странностей врубелевской живописи Савва Иванович пока не постиг, но уже дорожил плодами врубелевской кисти.

– Вот, смотри, – вытаскивал из портфеля, показывал листки Косте Алексееву (Станиславскому) дядя Савва, – сегодня Врубель сидел и мазал, а я подобрал. Черт его знает, что это, а хорошо…

«Все в доме знали, – вспоминала младшая дочь Мамонтовых Александра, Шурочка, – что всякие зарисовки и черновики, которые Врубель бросал, надо было сохранять и относиться к ним с должным уважением».

Опыты с глиной, эксперименты с лепными объемами и цветными поливами – Врубель вошел во вкус. Гончарное дело как-то особенно точно соответствовало личным пристрастиям. Декоративное ремесло по определению акцентировало то, к чему влекло художника. О декоративности он твердил, как о фундаментальном качестве изобразительных решений: «Декоративно все и только декоративно». И мастеровитость Михаил Врубель ставил чуть не превыше всего, поскольку в пластике вдохновение «все-таки остается только формой, выполнять которую приходится не дрожащими руками истерика, а спокойными ремесленника». Керамика отвечала также давнему тяготению Врубеля к скульптуре, утоляла обуревавшую его «страсть обнять форму как можно полнее».

Это касательно творчества.

А была ведь и жизнь, относительно которой Врубель столь ярко проявлял свою неприспособленность. Сказать «спасла», может быть, слишком патетично, но выручила керамика здорово. В Киеве Врубелю грозило сделаться чудаковатым местным гением типа профессора Козлова с его «Генезисом пространства» и пропагандой полигамии. Чем могло кончиться московское житье по чужим мастерским, без заказов, без всякого успеха врубелевских живописно-графических дерзостей, лучше не представлять. Керамика волшебным образом всё обустроила.

Она создала Врубелю отдельную нишу в кружке, позволила сохранить среду коллег и творить как бы в стороне от них, достаточно свободно и независимо. Почувствовалась почва под ногами. Исчез привкус существования нахлебником при щедрых и просвещенных барах. Врубель предстал мастером, без чьей уникальной работы не обойтись. Художник, вчера паривший в невесомости, не знавший, куда за гроши приткнуть произведение его живописи, графики, ныне решал лишь очередность исполнения своих пластических фантазий. Требовалось сделать много оригинальных печных композиций, декорировать майоликой часовню над могилой Андрея Мамонтова, сочинить для пристройки к городскому дому Мамонтовых «роскошный фасад в римско-византийском вкусе», придумать и собственноручно выполнить уйму архитектурных, скульптурных, красочно гармонирующих орнаментаций.

– Так всем этим занят, – с явственным вздохом облегчения сетовал Михаил Врубель, – что к живописи стал относиться легкомысленно.