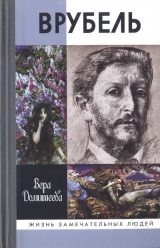

Текст книги "Врубель"

Автор книги: Вера Домитеева

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 38 страниц)

Признавая себя профаном в искусстве и высказываясь как «один из толпы», неискушенный Максим Горький отвергает искусство господина Врубеля, ибо оно «тёмно, туманно, претенциозно». На том же основании – «слишком претенциозны» – постановили убрать врубелевские панно члены жюри: скульптор, ректор Высшего училища при Академии художеств Владимир Беклемишев, живописец, ревнитель строгого академизма Михаил Боткин, академики-передвижники Константин Савицкий, Павел Брюллов, Александр Киселев.

Простец Горький, недовольный изображением триполийской принцессы («слишком воздушна и прозрачна для нормандки»), недоумевает, зачем Мелиссанда «висит в воздухе». Эрудированный многоопытный столичный критик С. Глаголь (Сергей Сергеевич Голоушев) понимает, разумеется, образный смысл Грёзы, парящей над смертным ложем рыцаря с лирой. Но и Голоушеву, и не в 1896-м, а в 1912-м, «всегда казалось, что призрак принцессы давал бы больше впечатления, если бы он был изображен присевшим на борт корабля и задумчиво прислушивающимся к звукам этой сложенной в честь ее песни».

И подозрение Горького насчет оглядки Врубеля на примитивы византийской иконописи небеспочвенно. Приемы средневековой христианской пластики – средство сквозь ароматный изыск драматургии Ростана пробиться к чистоте канцон трубадура Рюделя о Дальней Даме.

Творец, я верю, даст узреть

Ту дальнюю любовь мою…

День на Нижегородской выставке начинался с завтрака в ресторане «Эрмитаж». Свой столик всегда занимали Врубель, Коровин, Николай Прахов. Часто к ним подсаживался приехавший из Парижа автор символических женских фигур на фасаде Художественного отдела Владимир Палий-Пащенко. Скульптор тоже пострадал от строгого жюри: ему предписали задрапировать чрезмерно полнотелую наготу его аллегорий. Впрочем, одетые в хламиды из свежей штукатурки фигуры дебелых муз в глазах судей не выиграли, и приговор был отменен, что стало темой шуток за утренним столом.

«За этими завтраками, – пишет Прахов, – велись оживленные беседы об искусстве и остро переживались сначала слухи о грозящем академическом жюри, а потом и его предвзятое решение. Врубель не принимал участия в нашем возмущении. Внешне он сохранял полное спокойствие, и лишь некоторая бледность лица во время „суда“ академиков над его работами выдавала душевное волнение. На задаваемые ему вопросы он отвечал членам жюри коротко и отрывисто, чувствуя бесполезность отстаивания своих художественных позиций. Узнав окончательное решение жюри, на последнем совместном завтраке, в нашей компании, Врубель предложил „выпить шампанское за закрытие декадентских панно и за открытие красот пышных француженок“». Любопытную живую деталь насчет соседнего столика добавляют воспоминания Коровина: «Я помню, как раз мы сидели в ресторане на выставке и как раз судьи принимали решение в том же ресторане, и им пришлось прямо увидеть Михаила Александровича. Мы сидели с ним недалеко, демонстративно пили шампанское…»

В биографии Михаила Врубеля достаточно моментов, от которых сердце сжимается. Тот денек в Нижнем художника тоже не порадовал. Однако сохранять вид улыбчивой бодрости ему было легко как никогда. На его корабль пришла Принцесса Грёза. Она обняла его, по счастью живого и здорового, и согласилась стать его женой.

Глава восемнадцатая

ВОЛШЕБНАЯ ОПЕРА

Очень остро очертивший лики многих русских художников в своем изданном в 1930 году сборнике «Профили» Абрам Эфрос характеристику Врубеля заострил так: предельный эгоцентрик, крайний субъективист, визионер, «словно просидевший всю жизнь без выхода в волшебной опере».

Врубель не из любимцев автора. А ведь похоже – насчет «волшебной оперы». Правомерное уточнение «нездешних стран», куда комплиментарно поселяли мечтателя-пришельца Врубеля современники, более расположенные к его живописи. Конечно же в нездешних краях Михаила Врубеля народ не говорящий, а поющий, изъясняющий свои повышенные чувства сольными ариями либо ариозо. И почти непременное литературное либретто в произведениях Врубеля. Да-да, очень похоже, очень близко его искусство лирической музыкальной драме. Только без всех этих модных поветрий с тягой к обыденной низменной «правде». Образец веризма, «Паяцы» Леонкавалло для Врубеля пример «поддельной музыки». Сила оперы – правдивость ее волшебства. Хотя здесь чрезвычайно важный момент, связанный с вокалом.

В недостатке любви к опере Мамонтова не упрекнешь. «Опера, – считает он, – есть представление, соединяющее в себе чуть ли не все искусства (поэзию, музыку, пение, декламацию, пластику, живопись), поэтому она есть высшее проявление творчества». Но его постулат о том, что мало в опере быть прекрасным певцом, «надо играть еще, как в драме»… Не переборщить бы. Погоня за драматичной экспрессией голосов возмущает Михаила Врубеля превращением певческого искусства в «какое-то мурлыканье, горло-полосканье и вопли». От этого не пение на сцене, а «оргия: бочкообразные бобелины… изгримасничались в легкие флейточки; несчастные маломерные падчерицы карьеры раздулись в какие-то отчаянные драматические рупоры».

– Нет, – подытоживает Врубель гневную тираду в письме сестре, – инструментализм голоса и музыка, написанная хорошим автором, единственные объекты работы.

Вокальный инструментализм классической итальянской школы требует от голосов звучания чистого, ровного, гибкого, в стиле игры флейтистов, скрипачей. Не то что гадость рваных, нечленораздельных звуков, форсированных до полной потери дикции и естественных интонаций.

Однако какую милую рождественскую сказку Савва Иванович решил поставить в Петербурге! Михаил Врубель только что приехал из Москвы, остановился на петербургской квартире Мамонтова, и вчера целый вечер Савва Иванович проигрывал ему на рояле отрывки из свежей немецкой оперы «Гензель и Гретель». Сказочный сюжет братьев Гримм о детях, заблудившихся в лесу, соблазнившихся пряничным домиком и чуть не попавших в котел ведьмы-людоедки, подсказал композитору ряд очаровательных музыкальных тем. Удачна перекличка народных песенок с песнями лесных духов, а трижды, в увертюре, кульминационной сцене и радостном финале, звучащая «Молитва» по-настоящему трогательна. Оперу «Гензель и Гретель» ученик Вагнера Энгельберт Гумпердинк представил в Веймаре всего три года назад, но она уже прошумела по Европе, дирижировали ею и Рихард Штраус, и Густав Малер. Мамонтов загорелся подарить ее России. Сам перевел текст, договорился с оперной антрепризой Панаевского театра, что силами ее артистов, чей ансамбль украсит Татьяна Любатович, сам поставит спектакль, со своими декорациями и, разумеется, за свой счет. Костенька Коровин наметил костюмы, начал задники писать, да на беду заболел, вся надежда теперь на Михаила Александровича.

Наутро Врубель стоял в зрительном зале, примеривался к размерам портала, возможностям освещения. На полутемной сцене шла репетиция. Савва Иванович что-то втолковывал хористам. Слышалось знакомое контральто Любатович, певшей партию братика Гензеля. В роли сестрички Гретель запела какая-то незнакомая артистка. Боже! Не чудо ли? Взволнованный Михаил Врубель бросился выразить свое восхищение:

– Прелестный голос!

«Ни с чем не сравнимый, – описывал этот поразивший Врубеля голос Михаил Фабианович Гнесин, – ровный-ровный, легкий, нежно-свирельный и полный красок или, точнее, сменяющихся переливов одной какой-то краски, предельно выразительный, хотя и совершенно спокойно льющийся. Казалось, сама природа, как северный пастушок, играет или поет на этом одушевленном музыкальном инструменте…»

Обладательницу волшебного голоса Врубель еще не разглядел, но кем же она могла оказаться, как не сказочной красавицей, царицей фей, мечтой!

Вспоминает Надежда Ивановна Забела: «Я во время перерыва (помню, стояла за кулисой) была поражена и даже несколько шокирована тем, что какой-то господин подбежал ко мне и, целуя мою руку, воскликнул: „Прелестный голос!“ Стоявшая здесь T. С. Любатович поспешила мне представить: „Наш художник Михаил Александрович Врубель“, и в сторону мне сказала: „Человек очень экспансивный, но вполне порядочный“».

Врубель влюбился мгновенно, предложение певице сделал едва ли не в день знакомства. Надежда Ивановна откликнулась не сразу, хотя заметно оживилась, заискрилась несвойственным ее характеру кокетством. Ее внешность? По-разному. Тем, кто смотрел со стороны, виделась маленькая, довольно невзрачная худышка, слегка чопорная и уже не юная. Для таких почитателей чарующего голоса певицы, как Михаил Гнесин, она была неотразимо привлекательна: «И какой облик! Возможно ли было, раз увидев это существо, не обольститься им на всю жизнь! Эти широко расставленные сказочные глаза, пленительно-женственная, зазывно-недоуменная улыбка, тонкое и гибкое тело и прекрасные, длинные руки». Что касается Михаила Врубеля, с первого звука ее голоса до конца дней художника Забела ему воплощение женственности, героиня почти всех женских живописных образов.

Немного странно, что, имея достаточно поклонников, Надежда Забела до двадцати восьми лет оставалась незамужней и даже как бы равнодушной к романтическим увлечениям. Во внимательных к подобным темам театральных мемуарах ни намека относительно каких-либо связанных с ней любовных историй. По-видимому, именно тот случай, когда искусство заполняет жизнь артиста целиком. Все душевные чувствования вобрал голос, умеющий на одном дыхании длить, развивать мелодию вибрацией музыкально-содержательных нюансов.

– Другие певицы поют как птицы, а Надя поет как человек, – говорил Врубель о реальной жительнице его волшебных творческих миров.

Прямо противоположно выразил восхищение певицей музыкальный критик Юлий Дмитриевич Энгель: «Ее гибкий, хрустальный чистый голос звучит свободно, но и холодно, словно пташка в лесу».

Любопытно, что в быту и на сцене голос Забелы не совпадал: говорила она голосом грудным, низковатым, а пела нежнейшим сопрано. Характерно также, что ей, с ее, как слышалось Врубелю, проникновенно «человеческим» голосом, в операх постоянно (она даже сердилась на это) поручали партии поэтически-фантастических существ вроде русалок или вещих птиц. Нечто очень родственное трепетало в художественных организмах Забелы и Врубеля.

Разговоры обнаружили немало общего в биографических мотивах. Корни у дворянского черниговского рода Забелы (писалась эта фамилия на самый разный манер: Забело, Забило, Забелло, Забелла…) польско-литовские. Родной дядя Надежды Ивановны был известным скульптором, а ее отец подобно Александру Михайловичу Врубелю всю жизнь служил на государственных, только штатских, в том числе судейских, должностях. Родилась Надежда Забела в Ковно, училась в Киеве, Институт благородных девиц окончила там за год до того, как на киевских улицах появился Врубель. Профессионально оба образовывались в Петербурге. И опять разминулись: Врубель покинул Академию художеств на год раньше поступления Забелы в Санкт-Петербургскую консерваторию. В начале 1890-х Надежда Ивановна совершенствовала вокальную технику в Париже, выступала в Германии на концертах, где ей аккомпанировал Антон Григорьевич Рубинштейн, – снова могли где-то пересечься. Ну, наконец случай свел их.

Сколь восторженно Врубель смотрел на Забелу, сколь обаятельной была для него характерность ее большеглазого лица с длинноватым подбородком, прочно вылепленным носом и высоко, словно в удивлении поднятыми дугами бровей, это знает каждый мало-мальски представляющий его произведения. Что внешне нравилось во Врубеле Забеле, она не рассказала. Наверняка его утонченные манеры она оценила и напор его пылко благоговейных ухаживаний приняла с удовольствием. Но устояла бы, возможно, не будь Врубель тончайшим знатоком вокала, не отнесись он к ее пению, как к делу наиважнейшему на свете. Обоюдным пониманием живописных тонкостей певица, к сожалению, ответить не могла по причине сильной близорукости. Надежда Забела с трудом обходилась без лорнета и зрителем была посредственным. В остальном же созвучия чувств вполне хватило для согласия на брак. С условием, улыбалась Надежда Ивановна, если удачен будет затеянный Врубелем парный портрет Забелы и Любатович в ролях сказочных детей. О, художник превосходно исполнил композицию. Он сделал даже две. В одной Гензель и Гретель, сложив ладони, поют очаровательную оперную «Молитву», в другой рядом со смеющейся Любатович-Гензелем улыбается, лукаво приложив пальчик к губам, Забела-Гретель – шаловливая, счастливая.

Премьера оперы «Гензель и Гретель» состоялась 2 января 1896-го. А 4 января Врубель побывал в Суворинском театре на премьере «Принцессы Грёзы». Естественно, у писавшихся весной в преддверии свадьбы Грёзы нижегородского панно и Маргариты цикла «Фауст» хрупкая угловатая грация, тонкие руки, высокая шейка, узкий овал лица и трогательный взгляд его невесты.

Всех членов семейства Наденьки Михаил Врубель заранее любил, очень хотел, конечно, им понравиться. Первой, с кем Надя его познакомила, была ее жившая в Петербурге старшая, замужняя сестра Екатерина. «Милая, добрая Катя» – умная, светлая, милосердная душа – дополнительный подарок судьбы Врубелю.

Поначалу сопровождавший сестру спутник, художник, чье имя ничего не говорило, особого внимания Екатерины Ивановны не вызвал: «Приехала Надя и с ней Врубель, маленького роста блондин, кудрявый, на вид совсем молодой человек, хотя ему было уже около 40 лет». Видно было только, «что Надя как-то особенно моложава и интересна и что это от атмосферы влюбленности, которою ее окружал именно этот Врубель». Как жених Михаил Александрович представлял собой персону не слишком заманчивую. «Надю смущало, – вспоминает ее старшая сестра, – что она слышала и даже видела, что Врубель пьет, что он очень беспорядочно относится к деньгам, сорит ими, а зарабатывает редко и случайно». Однако чувством, прежде всего кольнувшим сердце Екатерины Ивановны, было сострадание. Несмотря на сведения о его колоссальной даровитости («Мамонтов говорил Наде, что он считает Врубеля самым талантливым из живущих художников»), Михаил Александрович показался ей слабым, беззащитным. Хорошенько приглядеться она не успела. Планы Врубеля и Забелы венчаться в Петербурге с посаженым отцом Мамонтовым и посаженой матерью Екатериной Ивановной переменились. Решено было сначала съездить в Рязань: представить жениха служившему там отцу Нади, а венчание и свадьбу устроить в Швейцарии, где матушка сестер лечила младшую дочь Ольгу. При прощании вид Врубеля вновь заставил Екатерину Ивановну вздохнуть: «такой маленький – мне стало его жалко». Словам жениха о том, что, если бы Надя ему отказала, он лишил бы себя жизни, она не поверила.

По-настоящему с избранником сестры Екатерина Ивановна еще не познакомилась.

Но теперь каждое слово о нем ей было очень интересно, у всех побывавших на Нижегородской выставке она расспрашивала о его произведениях. «Увы, отзывы были неутешительные: один говорил, что он ничего не понимает в этих картинах, другой – что неоконченность их такая, как у детей». Утешало, что все-таки художник получил за них от Мамонтова большой гонорар. Хотя к маю, за месяц до отъезда в Швейцарию, от этих пяти тысяч осталось немного. Точнее, как сообщал Михаил Врубель сестре Нюте, «…из 5 тысяч мне осталось получить только 1 тыс., из которой, получив 500, триста послал Наде и сто Лиле…». В итоге, позволила себе усмехнуться Анна Врубель: «Художник оказался в таком дефиците, что должен был закончить свое путешествие к невесте пешком».

Сосредоточенному на возлюбленной и ее семействе Михаилу Врубелю думать о своей родне было некогда. В Петербурге он показал Надю пришедшему на спектакль старинному другу «Жорже» Весселю; побывать у Георгия и навестить дядю Колю, Николая Христиановича, не получилось. В Москве Врубель мельком познакомил Надю со своей «сестрой-мамашечкой» Анной. Родителей, к этому времени поселившихся подле младших детей в Севастополе, он просто известил о предстоящей женитьбе, причем более всего просил помочь с куда-то потерявшейся у него метрикой. Изумленные отец и мачеха поздравили Михаила, пожелали ему всяческого благоденствия в семейной жизни. «Благословения не посылали потому, что сын об этом нас не просил, – отметил Александр Михайлович, – зачем же навязывать то, о чем не просят». Пришлось довольствоваться тем, что старшая дочь приняла новость с радостью («Радуюсь тому, что Миша избирает своей спутницей артистку, – писала отцу Анна, – артистическая среда – его сфера»), и заочно радоваться вместе с ней.

Счастье жениху отравлял только прежде ничуть не беспокоивший его пустой кошелек. Экономя деньги, пешком прогуляться в Монтрё от станции до загородной виллы, где ждет невеста, – одно удовольствие. Но явиться без копейки и начать жизнь с Надей, не имея возможности ежедневно осыпать Грёзу подарками? Надо сказать, в отличие от скромного достатка родительской семьи художника семейство невесты было состоятельным, владело доходным родовым поместьем, и Надежда Забела материально была обеспечена. Не через край, но довольно, чтобы спокойно учиться, совершенствовать вокальное мастерство и не слишком заботиться о цифрах антрепризных гонораров. Никогда Врубель так не нуждался в крупном заработке, как накануне соединения с любимой. Никогда еще заказ не поступал так вовремя, не исполнялся в таком ударном темпе, как серия панно для кабинета А. В. Морозова. Правда, с заключительной, четвертой, по размеру самой крупной композицией вышла неувязка. Панно «Фауст и Маргарита в саду», апофеоз чувств влюбленного художника, кабинету закоренелого холостяка совсем не подходило. Алексей Викулович попросил заменить сюжет, обещая сразу по выполнении нового панно выслать вознаграждение в Швейцарию. На его слово можно было положиться. Одолжив нужную сумму, Михаил Врубель с легким сердцем умчался навстречу божественному счастью.

Венчание прошло 28 июля в православном Крестовоздвиженском храме Женевы. Из близких присутствовали только мать и младшая сестра невесты. Надя в пышном свадебном платье была прелестнее ангела. На следующий день молодые уехали в Люцерн. Медовый месяц они провели в пансионе с великолепным видом на озеро и горные вершины. Вместе им было чудесно, как детям познакомившей их оперной сказки. Сестре Надя написала:

«Вот уже четвертый день, что мы женаты, а мне уже кажется очень давно, мы как-то удивительно сошлись… В Михаиле Александровиче я каждый день нахожу новые достоинства; во-первых, он необыкновенно кроткий и добрый, просто трогательный, кроме того, мне всегда с ним весело и удивительно легко. Я безусловно верю в его компетентность относительно пения, он будет мне очень полезен, и кажется, что и мне удастся иметь на него влияние. Деньги я у него все отбираю, так как он ими сорит. Конечно, Бог знает, что будет, но начало хорошо, и я себя пока чувствую прекрасно». Врубель описывал Мамонтову стиль своего благоразумного супружества: «Жизнь течет тихо и здраво. Пить мне не дают ни капли. Кроме прогулок, развлечений сносных никаких…» Впрочем, сегодня они с Надей обряжаются в вечерние костюмы, обедают в ресторане, потом идут слушать берлинскую солистку, оркестр с виртуозной виолончелисткой. Всё замечательно – «Надя шлет Вам сердечный привет и благодарит за сватовство».

Рядом с пансионом Врубель снял себе мастерскую. Из окна открывалась та же панорама, на которую, испытывая «внутреннее беспокойство и потребность выразить как-нибудь избыток чего-то, переполнившего душу», смотрит герой раннего автобиографичного рассказа Льва Толстого о Люцерне. «Ни на озере, ни на горах, ни на небе ни одной цельной линии, ни одного цельного цвета, ни одного одинакового момента, везде движение, несимметричность, причудливость, бесконечная смесь и разнообразие теней и линий, и во всем спокойствие, мягкость, единство и необходимость прекрасного».

Не узнать уже, кто, художник или заказчик, выбрал сюжетом панно «Полет Фауста и Мефистофеля». Скорее все же не оригинальный старообрядец Алексей Викулович, а романтик Михаил Врубель. В этом фантастическом ночном полете уносящая выше альпийских гор энергия вырвавшейся на простор красивой, храброй и гордой мечты.

На осень у Надежды Забелы-Врубель имелся ангажемент в Харьковскую оперу. Работы художника для Михаила Врубеля в Харькове не было никакой. Вынужденный статус «мужа примадонны» и малоприятная необходимость существовать на средства жены добавили поведению надменности. О появлении в театре четы Врубель певице Марии Андреевне Дуловой вспоминалось: «Надежда Ивановна произвела на всех приятное впечатление: внешностью, костюмом, манерой держаться, чего нельзя было сказать о Михаиле Александровиче. Он был также одет по последней моде, все на нем было безукоризненно, начиная с прически, пробор шел, начиная ото лба до шеи, и скрывался в туго накрахмаленном воротничке, костюм был, так же как и у Надежды Ивановны, заграничный. Разговор дирекции и артистов был общий… Врубель ни одного слова не проронил…»

Семье из двух творческих личностей сложно обойтись без борьбы за место первостепенного артиста, но если один из двоих рыцарь, проблема снята. Врубель был готов служить Наде в любом полезном ей, ее искусству качестве. «Михаил Александрович, – рассказывает Дулова, – всегда собственноручно одевал Надежду Ивановну с чулка до головного убора, для чего приходил в театр вместе с Надеждой Ивановной, за два часа (как это и полагалось) до начала спектакля». Театральный костюм онегинской Татьяны Михаил Врубель слегка переделал, Маргариту «Фауста» Гуно Надя пела точно в том платье, которое художник сочинил еще в своем панно. Ради жены Врубель даже примирился с «Паяцами» Леонкавалло, даже собственноручно изготовил жене шляпку Недды. А вот из-за платья Маши в «Дубровском», по воспоминаниям Дуловой, «произошла целая война. Врубель уличал режиссера и костюмершу в нелепости их творчества, были бурные споры, после которых Забеле разрешили петь в своем собственном костюме».

Одев жену к выходу на сцену, Врубель устремлялся в партер, усаживался в третьем, артистическом, ряду. Мария Дулова нередко сидела по соседству и наблюдала за ним. «Врубель всегда волновался, но с появлением Надежды Ивановны успокаивался и жадно следил за игрой и пением своей жены. Он ее обожал! Как только кончался акт, после вызовов артистов, Михаил Александрович спешил за кулисы и, как самая тщательная костюмерша, был точен во всех деталях предстоящего костюма к следующему акту, и так – до конца оперы. Но вот поставили „Демона“ (Лермонтов – Рубинштейн), тут уж я заметила у Врубеля такое волнение, и не только относящееся к Тамаре – Надежде Ивановне, а еще больше к самому Демону. Как только появился Демон, Врубель закрыл руками глаза и, как ужаленный, сквозь зубы сказал: „Не то, не то!“». Демона пел хороший певец, пел, как считала вся труппа, правильно, выразительно – «Михаил Александрович сидел и смотрел, как израненный человек».

Тем временем Савва Иванович арендовал в центре Москвы новое театральное помещение. Здание было выстроено купцом Гаврилой Солодовниковым наспех, исключительно в целях прибыли, а потому с множеством дефектов (асфальтовые полы в тесных фойе и коридорах, скверные туалеты, плохая вентиляция и пр.), зато пятиярусный зал на две с половиной тысячи мест и большая сценическая коробка, позволяющая ставить оперы с размахом. Мамонтовский театр – кроме документов, где он значился «оперой г-жи Винтер», театр ныне везде именовался Русской частной оперой – возобновил регулярные московские сезоны.

Харьков несколько огорчал чету Врубель. Даже в далеком Севастополе Александр Михайлович, которого сын не баловал письмами и подробностями своего житья, узнал от Миши, что провинциальная харьковская аудитория мало что смыслит в оперном вокале. Знатоки встречали пение Забелы-Врубель очень тепло, отмечали ее аристократичный отказ от дешевых банальных эффектов, менее просвещенный зритель жаждал именно их. Сама Надя отцу мужа написала, что «довольна своим успехом в партере», но вкусам галерки никогда не потворствовала и потворствовать не намерена. Оставалось дожидаться поры, когда «Надя образует вкусы публики», и тут поступило приглашение: Савва Иванович звал Надежду Забелу-Врубель пополнить состав солистов его оперы. Контракт с харьковским антрепренером был немедленно расторгнут. Врубели вернулись в Москву.

Учитывая мамонтовский репертуарный ориентир, Забела специально разучила центральные женские партии «Псковитянки», «Князя Игоря». Однако Мамонтов не торопился использовать ее в русских операх; ей предложили петь в «Миньоне», «Гугенотах» и даже не ввели в «Онегина», хотя больше всего она гордилась своей партией Татьяны. Зачем же было вызывать Забелу? Чтобы украсить ее серебристым тембром западноевропейский гарнир стержневых спектаклей? Примерно так. Но главное – Михаил Александрович. Без него иссяк источник творчества на Гончарном заводе. И режиссер по-прежнему надеялся увлечь его оформлением опер. И вообще, не хотел Мамонтов без Врубеля. А коли уж Михаил Александрович определил себе всегда и всюду следовать за обожаемой супругой… Ситуация напоминала умелый ход Саввы Ивановича в момент колебания Федора Шаляпина между унылой, но стабильной казенной сценой и рискованным предприятием манящей Частной оперы. Заполучить Шаляпина помогла очаровавшая певца и намеренно оставленная в Москве, ангажированная Мамонтовым итальянская балерина Иола Торнаги. Шаляпин! Вот кто воплотил для Мамонтова идеал вокалиста-актера. Вот кто гениальным своим искусством развернет публику от итальянского сладкоголосия к Мусоргскому, к его природно русской «омузыкаленной речи»! Кстати, приметил Савва Иванович Федора Шаляпина в том петербургском оперном товариществе, с которым ставил «Гензеля и Гретель». И кстати, пригласив Федора на летние гастроли в Нижний Новгород, развивая неотесанного молодца, Савва Иванович водил его в свой павильон с двумя врубелевскими панно. Шаляпин вспоминает, какой разговор тогда происходил:

«– Вот, Феденька, – указывал Мамонтов на „Принцессу Грёзу“, – вот это вещь замечательная. Это искусство хорошего порядка.

А я смотрел и думал:

– Чудак наш меценат. Чего тут хорошего? Наляпано, намазано, неприятно смотреть…

– Вы еще молоды, Феденька, – говорил мне мой просветитель. – Мало вы видели. Чувство в картине Врубеля большое.

Объяснение это не очень меня удовлетворило, но очень взволновало.

– Почему это, – все время твердил я себе, – я чувствую так, а человек, видимо, образованный и понимающий, глубокий любитель искусства, чувствует иначе?»

Успел ли Шаляпин ответить на свой вопрос за полгода пребывания в мамонтовской труппе? Вполне вероятно. Савва Иванович шутил насчет Фединой способности «жрать знания» с феноменальной быстротой и поразительной толковостью.

Шаляпина Врубель невзлюбил.

Невежественный самородок затмевал рафинированный вокальный артистизм Нади. Для характеристики отношений Шаляпина и Врубеля у Константина Коровина приведен растерянный рассказ закадычного друга Федора:

«Странный человек этот Врубель. Я не знаю, как с ним разговаривать. Я его спрашиваю: „Вы читали Максима Горького?“, а он: „Кто это такой?“ Я говорю: „Алексей Максимович Горький, писатель“. – „Не знаю“. – Не угодно ли? В чем же дело? Даже не знает, что есть такой писатель и спрашивает меня: „А вы читали Гомера?“ – Я говорю: „Нет“. – „Почитайте, неплохо“».

О «странном Врубеле» наряду с признанием громадной силы его искусства Шаляпин обронил, что вживе тот «производил впечатление педанта». О Забеле-Врубель, с которой Шаляпину выпало многократно петь вместе в операх и концертах, обширные шаляпинские мемуары не упоминают.

Как бы то ни было, Надежда Забела-Врубель начала обживаться на сцене Русской частной оперы.

А в особняке Саввы и Зинаиды Морозовых дело дошло до интерьера малой «готической» гостиной. В декоративной живописи Шехтель, как всегда, всецело доверился Михаилу Александровичу. Заказчики были щедры и покладисты. Семь тысяч за панно этой гостиной? Согласны. Тема «три времени дня»? Прекрасно. Аванс? Извольте получить. Михаил Врубель ощутил себя миллионером. С таким богатством грешно зябнуть в темной зимней Москве. Они с Надей едут в солнечно-лазурную Италию!

Перед поездкой Врубель набросал эскизы «Утра», «Полдня» и «Вечера». Мотивы шотландских народных сказок, старинных баллад. Утренний ликующий хоровод малюток эльфов среди гигантских бабочек и лилий. Дневная бодрая готовность к деяниям в сцене проводов отъезжающего рыцаря. Вечерняя элегия закатного пейзажа с мечтательной женской фигурой на садовой скамье… Но пора было ехать в Рим. И пока Врубель с молодой женой на купейных бархатных диванах едут по Европе, пока Михаил Врубель похваляется принцессой Надей в кругу добрых и радушных римских друзей, сделаем паузу. Она необходима, чтобы призадуматься, вслед за Шаляпиным впав в полное недоумение: ну как понимать этого художника?

Представьте-ка средних размеров помещение, где, окружая вас, впритык друг к другу живописной лентой над темными дубовыми панелями тянутся три крупных стенных панно. На одной стене, наподобие огромного рисунка к детской сказке, порхают эльфы. На другой – вторя сюжету и стилю лестничного витража со сценой встречи рыцаря победителя, в духе средневековой готики изображены проводы рыцаря в поход. Третье панно заполнено пейзажно-жанровой идиллией с ароматом меланхолии галантного рококо. Диковатый разнобой. Это притом что Врубель мог кому угодно прочесть лекцию о стильности, декоративном единстве интерьера. Полагалось бы, кажется, начать с какой-то общей образно-пластической идеи. Конечно, «как полагается» не для Врубеля. Другим он рекомендовал логически строить композицию от первоплановой крупной детали, а сам, как известно, разворачивал изображение с любой приглянувшейся ему подробности в любом месте листа, холста. Но тут-то иной случай. Тут очевидная нестыковка, из-за которой возня с этими панно продлится около двух лет, доставит много неприятностей художнику. Необъяснимый промах.

Рассеянность беспечно радостных дней? Старая истина: безоблачные настроения в творчестве малопродуктивны, благоприятствует искусству душевная непогода. Вспоминаются также свидетельства Яремича о том, что Врубель «томился в отсутствие определенных рамок», что не раз говорил о пользе дисциплинирующих принудительных задач. И как не припомнить, что Врубелю случалось буксовать на этапе элементарного вроде бы выбора сюжета. И не случайно же выход был найден сотворчеством с литературой – «все сделано уже за меня, только выбирай». Так и хочется через полтораста лет спросить Михаила Александровича: отчего он не облегчил себе мучения над «Временами дня», не взял канвой определенное произведение; допустим, конкретную балладу, конкретный роман любимого им Вальтера Скотта?