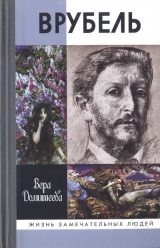

Текст книги "Врубель"

Автор книги: Вера Домитеева

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)

С архитектурного отделения Училища живописи, ваяния и зодчества Франца Шехтеля отчислили за постоянные прогулы. Зато он приобрел компанию талантливых сверстников-живописцев, сошелся с Константином Коровиным, еще теснее – с Левитаном, наиболее тесно – с Николаем Чеховым. Кутили, хохотали, валяли дурака, тешили жадную молодую плоть до изнеможения. К тридцати пяти годам Франц Осипович остепенился, умно и удачно женился на своей кузине, стал осмотрительнее в многочисленных знакомствах. Не имея диплома зодчего, он сдал экзамен на право работ по гражданскому строительству. Полученное свидетельство не позволяло аттестовать себя ни архитектором, ни даже инженером, но все-таки он мог теперь самостоятельно вести проекты, подписывая чертежи как «техник архитектуры Ф. О. Шехтель». Миллионерский заказ Саввы Морозова на особняк в самом престижном районе Москвы стал рубежом. Бутафорию в сторону. В замысле абсолютная серьезность, продуманность мельчайших деталей вплоть до формы гардеробных крючков. В стилистике равнение на британцев, чей вкус был в особой цене у тогдашних отечественных бизнесменов. Взять хоть тех же Морозовых. Памятный по портрету Серова, массивный, стоящий широко расставив ноги (словами автора холста, «такой, точно им сейчас только из Царь-пушки выстрелили»), Михаил Абрамович Морозов послужил прототипом комедии А. И. Сумбатова «Джентльмен». Алексей Викулович Морозов пропагандировал английский спорт, выстроил превосходный футбольный стадион, его команда «Клуб-спорт „Орехово“» неоднократно получала приз чемпионов России. Савва Тимофеевич Морозов недавно вернулся из Кембриджа, где оттачивал университетскую ученость в области химии. И проект Шехтеля дал бесподобный русский извод викторианской моды на готику Шотландии.

Романтизм здания строг, величав, логичен, а вместе с тем тонко учтен московский купеческий шик – чтобы у меня, как больше нигде в мире. Вектор удобнейший для приложения творческой фантазии. Достаточно упомянуть об окнах: они бесконечно разнообразны по форме, величине, оттенкам стекол, от холодной бирюзовости, мечтательной сиреневатости до мягких кремовых тонов. Сегодня зданием владеет МИД РФ, сейчас в нем Дом приемов иностранных гостей. Уместно – пусть посмотрят важные гости, с какой выдумкой Россия умеет интерпретировать мотивы Запада.

Ядром ансамбля в духе рыцарского замка Шехтель сделал парадную готическую лестницу. Врубель был призван образно выявить главную стилевую ось. Предстояло найти сюжеты двух больших витражных окон и некоего скульптурного акцента, от которого начинает виться лестница, нащупать какую-то сквозную тему для трех панно на стенах малой, «готической» гостиной…

О подробностях общения Шехтеля и Михаила Врубеля письма, мемуары почти ничего не сообщают. Взаимное расположение несомненно. В противном случае содружество бы не продолжилось, а следующая работа Шехтеля – новый интерьер дома Алексея Викуловича Морозова во Введенском переулке – тоже делалась с активным участием Врубеля. Лучших клиентов Шехтель уговаривал воспользоваться исключительно богатым врубелевским даром. Наверняка и архитектор импонировал художнику. В натуре Франца Осиповича подкупало необычное сочетание энергичной деловитости – трудолюбив он был, по собственным его словам, «как часы, заводимые регулярно и постоянно», – с обаянием чуткой доброжелательности. Его вечно выбирали председателем разных обществ, комитетов. «Милый талантливый толстяк», – с редкой теплотой отозвался о нем желчный Бунин. «Талантливейший из архитекторов мира», – улыбаясь, представлял его знакомым Чехов. Сохранилось десятка три дружески шутливых и достаточно откровенных чеховских посланий Шехтелю, из которых Франц Осипович позднее тщательно вымарал нескромные фразы писателя. Значительная часть этой корреспонденции посвящена совместным попыткам образумить Николая Чехова, забросившего творчество, погрязшего в убогом пьяном распутстве. Одаренный, щедрый, великодушный Николай так опустился, что, подрядившись вместе с Францем обновить иконостас для одной из церквей, бесследно пропал с авансом и материалами. Еле нашли его (без денег, разумеется). С заказчиками за срыв сроков расплачивался Франц, с кредиторами брата – Антон Чехов.

До подобных низостей Врубель, ввиду природных его свойств, дойти не мог, однако и на Врубеля иной раз трудно было положиться. Порой одолевали художника, как это называлось у него, «игры в провал». Он исчезал из поля зрения друзей, пристанищем ему становился третьеразрядный гостиничный «Париж» на углу Охотного Ряда и Тверской. Сомнительный приют, где, пишет Яремич, «останавливались прогоревшие купцы, военные в отставке, разные пропойцы, с которыми Врубель сходился и был чуть ли не на „ты“». О тамошнем обществе Врубеля вспоминал Серов: «Приходишь к нему, а у него сидят красные рожи с щетинистыми усами и чувствуют себя как дома, входят в любой момент, не стесняясь». В такие периоды, вторит Коровин, «Врубель окружал себя странными людьми, какими-то снобами, кутилами, цирковыми артистами, итальянцами, бедняками, алкоголиками».

Однако же Врубель не подвел. И дела с домом инженера Дункера он завершил. Безупречно, без лишних фантазий исполнил классически ренессансный плафон «Цветы», чем наконец удовлетворил владельцев особняка на Поварской. И все растянувшиеся на три года художественные труды в архитектуре Шехтеля будут им счастливо закончены.

Витал в судьбе Михаила Врубеля призрак роковой участи «пропащего»? Витал, и со всей очевидностью. Так чем он выдрался из провальной трясины? Что спасло?

Прежде всего, конечно, та «внутренняя эстетика», развивать которую в себе призывал брата Антон Чехов, ресурсов которой не хватило тонкому живописцу Николаю Чехову и врожденным запасом которой с лихвой был снабжен Врубель. Во-вторых, бытовая гигиена – штука вроде не главная, душистая приправа к цивилизации, но, если опять же заглянуть в наставления писателя Чехова, мощнейшее средство культуры в борьбе с житейской грязью всех сортов. Так что глубокая благодарность родителям Врубеля за этот прочно впечатанный в их сына гигиенический импринт. Третья спасительная сила из числа главных врубелевских странностей.

Коровин описал пир, устроенный Врубелем на огромный гонорар за серию панно.

«Он дал обед в гостинице „Париж“, где жил. На этот обед он позвал всех там живущих. Когда я пришел поздно из театра, то увидел столы, покрытые бутылками вин, шампанского, массу народа, среди гостей – цыганки, гитаристы, оркестр, какие-то военные, актеры, и Миша Врубель угощал всех, как метрдотель он носил завернутое в салфетку шампанское и наливал всем.

– Как я счастлив, – сказал он мне. – Я испытываю чувство богатого человека. Посмотри, как хорошо все настроены и как рады.

Все пять тысяч ушли, и еще не хватило. И Врубель работал усиленно два месяца, чтобы покрыть долг».

Заметили? Масса людей за столами, а Врубель, сказочно расточительный богач, ходит вдоль рядов и наполняет бокалы. Гости – общими рядами, а он – метрдотелем или хоть старшим, хоть младшим лакеем, но в особенной роли, один, отдельно от них. Парадоксальным образом диспозиция многолюдного, дым коромыслом, кутежа откликается в безмолвной драме врубелевской живописной «Испании».

Эта пылающая в тесном для страстей героев узком высоком прямоугольнике холста «Испания» (где Врубель, кстати, никогда не бывал), подобно «Венеции», насквозь литературно-оперная, притом через французский окуляр: по мотивам новеллы Проспера Мериме, на музыку Жоржа Бизе. И разумеется, это Кармен. И разумеется, любовь-свобода-смерть. Однако вот что еще: в расстановке персонажей повторяется схема двух ранних, откровенно автобиографичных композиций «Гамлета и Офелии».

«Ах, Нюта, вот чудная опера, – делился восторгом от „Кармен“ молодой Врубель накануне создания тех своих „Гамлетов“, – впечатление от нее и все навеянное ею будет самым видным происшествием моей артистической жизни на эту зиму: сколько я переораторствовал о ней и из-за нее за праздники, сколько увлек в обожание к ней и со сколькими поругался. Это – эпоха в музыке…»

Десять лет спустя героиня «Испании», точь-в-точь как принц-художник в композиции 1883–1884 годов, развернута фронтально, глядит только вперед, а испанец, стоящий, сверкающий на нее глазом тореадора, и второй, сидящий гость таверны, размещены позади. В точности как Офелия относительно принца, эти мужчины, должно быть претенденты на любовь никому не желающей принадлежать красавицы, четко отгорожены (там – спинкой кресла, здесь – столом таверны) от главной фигуры, отодвинуты, оставлены в другом пространстве ясной метафорой напрасных притязаний. Пластически «Испания» вся на вертикалях, вся туго натянутой струной негнущихся гордых испанских спин. Чары бесшабашной чувственной севильской цыганки приглушены, не в них суть. Врубелевская прекрасная Кармен – гордыня, замкнутая одинокая гордыня. Грех вроде бы, но как красиво это у Врубеля, как высоко уносит!

Не хотелось автору «Испании» расставаться с гордой Кармен. Подтверждением тому написанная через год «Гадалка». Когда и кем был навеян ее загадочный образ, об этом упомянуто во второй версии рассказа Коровина о пиршестве в гостинице «Париж». «Три комнаты были открыты, и стояли амфитеатром столы, огромный ужин – канделябры, вина, накурено, сотни лиц совершенно не знакомых: актеры, казаки, помещики, люди неизвестных профессий – кого только не было. Все шумели – говор, игра в карты, спор. Михаил Александрович, обернувшись в одеяло на своей постели, спал. Наутро у него ничего не осталось – не было ни гроша, и он писал с какой-то дамы, с которой познакомился накануне, портрет ее с игральными картами, причем он написал ее на портрете одного купца, который долго ему позировал. Тот, когда пришел и увидел свое превращение, очень обиделся…»

Из некоторых брошенных вскользь живописцем в доме Кончаловских полунамеков, недомолвок касательно портретной модели его «Гадалки» выясняется лишь то, что была она вовсе не цыганкой, а сибирячкой, сибирской казачкой, и не в пример большинству женщин, воспламенявших Врубеля, его полюбила. Надолго ли, взаимно ли, картина не расскажет, но достаточно, чтобы художника вдохновил этот долгий, неотрывный, нерадостный взгляд. Мотив зловещего, с выпавшим тузом пик, гадания пришел сюда из оперы Бизе. Восточный антураж того же свойства, что когда-то перенес в сказку «Девочку на фоне персидского ковра». Тревожное (с похмельным горьким пеплом?) дымчато-розовое мерцание сумрачной проницательной печали – личная призма Михаила Врубеля.

Насчет работы, уничтоженной красочным слоем «Гадалки», сведения тоже небезынтересные. По свидетельству Всеволода Мамонтова, это был портрет его дяди: «Брат отца, Николай Иванович, уговорил Врубеля написать его портрет. Михаил Александрович не любил таких заказов и согласился на таковой после долгих уговоров. Каждый день Николай Иванович с присущей ему аккуратностью являлся на сеанс, причем каждый раз все больше и больше любовался работой Врубеля. Приходит он как-то на такой сеанс и с ужасом видит, что на холсте, где был его портрет, написана Цыганка-гадалка, теперь хорошо известная всем картина Врубеля. Негодованию Николая Ивановича, казалось, не будет конца, а Врубель спокойно отвечал: „Не могу больше писать ваш портрет, осточертел он мне“. Тем дело и кончилось».

Неприметный в тени братьев, блистательного Саввы и популярного в культурных кругах, много сделавшего для художественной полиграфии книгоиздателя Анатолия, Николай Иванович Мамонтов от искусства был далек, состоял членом Общества распространения технических знаний, переводил, печатал и продавал в своем магазине на Рождественке учебники, задачники по физике, тригонометрии. Наверное, были основания к тому, что его личность, как и его положение гласного городской думы не воодушевляли Врубеля. Однако же как-то плохо вяжется с манерами всегда подчеркнуто любезного Врубеля замазать изображение заказчика и вместо извинения отрезать, что портрет художнику «осточертел». Срывались, стало быть, с губ аристократично учтивого Врубеля и дерзости вполне в духе варварски своевольной Кармен.

Контрасты врубелевских настроений имел возможность наблюдать вблизи юный сын Константина Дмитриевича Арцыбушева.

Будущий график-сатирик, Юрий Арцыбушев зорко приглядывался к людям. Первое, чем в летнем Абрамцеве поразил мальчика «корректный, заботливо одетый», неутомимый в общих поездках верхом или походах по лесам Михаил Александрович, – «небольшая фигурка его выделялась среди окружающих своею выдержанностью и прямизною». Потом, когда уже в отцовском доме довелось увидеть Врубеля за работой, «эта-то прямизна и выдержанность» предстала особенной творческой органикой: «Вся фигура его выражала какое-то напряжение, как будто стараясь прийти на помощь фантазии, духовной его сущности, творившей на полотне желанные образы». И конечно же при ежедневных встречах с Врубелем «невольно приходилось удивляться широте его интересов и обширности его познаний во всех областях искусства», изумляться выразительности появлявшихся тогда под его кистью панно цикла на темы «Фауста». Но и темную сторону натуры Михаила Александровича увидел мальчик: «В этом же периоде пришлось мне убедиться, что за внешнею выдержкой таился у него пылкий темперамент, который, прорываясь, совершенно порабощал волю и делал его на более или менее продолжительное время игрушкой страстей».

Портреты Михаил Врубель делал нечасто. И только очень близких людей иногда писал, отключая желание развить образ мифом, фантазией, мечтой. Таких «просто портретов» у Врубеля наперечет. Среди них портреты мужа и жены Арцыбушевых.

Не нужно мантии средневекового ученого, реторт и манускриптов, чтобы почувствовать смелый ум Фауста, вопросы Фауста, томление Фауста в портрете отрешенно задумавшегося у письменного стола в своем кабинете интеллигента Константина Арцыбушева. Отлично понимал такого вот несмиренного искателя истин Мефистофель (в переводе Б. Пастернака).

Он рвется в бой, и любит брать преграды,

И видит цель, манящую вдали,

И требует у неба звезд в награду

И лучших наслаждений у земли,

И век ему с душой не будет сладу,

К чему бы поиски ни привели.

Известные факты биографии Арцыбушева побуждают наделять это живописное изображение мистическим пророчеством. Портрет лучше. Живой, многосложный, внутри себя конфликтный характер эпикурейца и страдальца, гурмана и пессимиста. Ну а возможный финал с болью, депрессией, суицидом здесь прорисован только авторским вниманием, пониманием персональной психологии.

Портрет Марии Ивановны Арцыбушевой обычно вызывает меньше интереса и почему-то считается незаконченным. А что еще не сказано художником об этой натуре, этой судьбе? Тощенькая, некрасивая, немолодая. Привычно напряженная. Тусклые волосы гладко зачесаны, платье глухое, строгое, без украшений, исхудавшее бледное личико, а руки крупные, набрякшие, усталые – пронзительный образ женского стоицизма.

Много, оказывается, знал о людях романтичный фантазер Михаил Врубель. Многое было известно декоратору стильных интерьеров о неизбывных человеческих трагедиях.

Что-то грустно завершается глава. Ничего, сейчас будет веселее, поскольку речь пойдет о скандале всероссийского масштаба.

Глава семнадцатая

СКАНДАЛ

Журналисты всласть порезвились, описывая читателям пассажи и курьезы Всероссийской выставки 1896 года. Впрочем, это они позже, в бунтарской лихости 1905-го и в мемуарных очерках после свержения царизма, разошлись. Корреспонденции с выставки порой включали довольно острую критику, но в целом отображали смотр отечественных достижений с подобающей бодростью.

Шестнадцатая за полвека Всероссийская выставка впервые проходила в Нижнем Новгороде, масштаб ее значительно превосходил предыдущие экспозиции в Санкт-Петербурге, Варшаве и Москве. Средств на демонстрацию национальных производительных сил не пожалели. Созданный в заречной низине выставочный городок был оснащен электричеством, трамвайным сообщением, фуникулерами. Над парадными фронтонами и куполами вознеслось чудо русской технической мысли – ажурный стальной гиперболоид водонапорной башни гениального инженера Владимира Шухова. Его же оригинальные конструкции висячих и арочных стальных сеток послужили перекрытиями самых больших по площади – круглых, овальных, прямоугольных – павильонов. В архитектуре двухсот основных зданий соревновались лучшие архитекторы (среди них Шехтель, по чьим проектам были выстроены представительства нескольких частных компаний). В состав комиссии экспертов вошли такие ученые мирового ранга, как Дмитрий Иванович Менделеев, Климент Аркадьевич Тимирязев, Александр Степанович Попов, Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. Двадцать отделов представляли все отрасли производства, сокровища всех краев необъятной страны в период ее небывалого промышленного подъема.

Так отчего столько иронии в воспоминаниях освещавших выставку наиболее популярных остроглазых газетчиков? Оттого, что выставка, как и полагалось, «продемонстрировала срез русской культуры во всех ее направлениях». Во всех.

И пусть бы наряду с первым в мире радиоприемником (грозоотметчиком) Попова вниманию посетителей предлагалось изделие вятского кустаря – самодельное пианино, пока, правда, не играющее, но почти как настоящее. Пускай бы параллельно с мастерством донецкого заводского кузнеца Мерцалова, который ухитрился из цельного рельса, без сварки и соединений, выковать высокую пальму с веерами тончайших стальных листьев, посетителей радовали монументальные императорские портретные бюсты, изваянные из мыла. Мало ли какие экспонаты могут появиться на столь обширном показе. Не из-за них приехавший писать репортажи в столичную прессу и оставленный при выставке редактировать ее специальную газету Александр Валентинович Амфитеатров вспоминает: «Лето 1896 года было самым нелепым и – не побоюсь признаться прямым словом – постыдным в моей жизни». Пристыдила журналиста четырехмесячная (выставка длилась с конца мая до начала октября) ежедневная карусель хлопот и совещаний о преуспеянии России, результатом чего осталось сильное впечатление – «даже и посейчас изумляюсь долготерпеливой милости Божией, что все мы там не спились с круга». Череда бесконечных официальных и дружеских застолий. Для высшего слоя представителей Москвы, Санкт-Петербурга и всех российских губерний сотни с полудня переполненных столов в залах и на террасах филиала московского ресторана «Эрмитаж». Для гостей попроще – масса заведений типа буфетов Жигулевского пивоваренного завода. Имея в виду стойкую традицию ехать на ярмарку, чтобы вдали от дома славно гульнуть на просторе, заметкам своего обозрения выставки Владимир Алексеевич Гиляровский дал заглавие «Нижегородское обалдение».

Ладно, у каждого народа свои слабости. Хуже, что связанные с выставкой важные проекты, помимо фантастического по размерам, но обычного в местных тарифах взяточничества, страдали от разгулявшихся амбиций.

Издержки самобытного менталитета и честолюбия ярко проявились в свете центрального события – посещения выставки монаршей четой.

Царь с царицей прибывали в Нижний Новгород через два месяца после прошедшего в древней Москве коронования. Встречу, как и всю выставку, готовил назначенный на пост ее директора-распорядителя еще Александром III и по наследству доставшийся Николаю II министр финансов Сергей Юльевич Витте. Встретили монархов красиво: хоровым гимном, хлебом-солью на драгоценном блюде. Государю на память о визите поднесли альбом фотографических видов Нижнего Новгорода, государыне – корзиночку росистых ландышей, филигранно изготовленных из нефрита, жемчуга и бриллиантов. Пробовала подпортить праздник стихия – за час до прибытия царского поезда, ясным июльским утром в Нижнем Новгороде вдруг прогремел гром, с почерневшего неба полетел крупный град, зазвенели разбитые окна, стеклянные крыши, павильоны засыпало кучами осколков и снежными сугробами. Но по сравнению с ужасом омрачившей коронационные торжества ходынской катастрофы это выглядело шуткой капризной природы. Кстати, во избежание чего-либо подобного Ходынке праздничный программный пункт нижегородских подарков для народа вместо распаливших московскую толпу узелков с памятными кружками, булками, колбасой и карамелью предусматривал даровую раздачу коронационных брошюр, из-за которых, разумеется, никакой смертоубийственной давки произойти не могло и не произошло.

Молодой царь, находясь в превосходном расположении духа, с удовольствием посетил Павильон крымских вин, где князь Л. С. Голицын потчевал высоких гостей российским шампанским. Амфитеатрову довелось увидеть выразительное зрелище:

«„Сам“-то ничего, держался молодцом, только немного покраснел с лица… Но зато вокруг царственной четы решительно все столпы и устои России качались и шатались в самом буквальном смысле слова… Два же звездоносца, выйдя из-под гостеприимного крова, уже и вовсе не могли следовать дальше, но, опершись спинами о стену павильона, стояли недвижными кариатидами с блаженными улыбками на разрумяненных лицах… Хорошо, надо думать, должна была чувствовать себя среди столь веселого общества молодая царица, которой компанию трезвости делал один только нелюбимый ею Витте».

В старании заслужить монаршее расположение министр финансов использовал любую возможность. Менделеев, менее всего нуждавшийся в успехах при дворе, попросил представить его государю, чтобы со знанием дела обрисовать царю перспективы научных разработок. Забежавший взглянуть все ли в порядке, Витте 20 минут слушал разъяснения ученого, который водил министра от витрины к витрине Химического павильона, и клятвенно обещал исполнить просьбу Дмитрия Ивановича. Напрасно, однако, Менделеев встал у входа в свой павильон. Сергей Юльевич быстро провел мимо царскую чету и с большим красноречием сам повторил у стендов только что прочитанную ему лекцию. Ошеломленному ученому осталось лишь плестись за делегацией, шепотом перемежая крепкие ругательства с восхищением чиновным ловкачом. Царю же пришлось лишний раз убедиться в удивительной широте познаний незаменимого министра.

Свою приближенность к трону Витте оберегал ревниво. Поддерживавшийся им лично дельный проект о кредитах предпринимателям он сам и провалил из-за пустяшной размолвки.

Российское именитое купечество давало бал в честь визита государя. На балу умнейший председатель ярмарочного комитета Савва Тимофеевич Морозов разозлил мудрейшего министра финансов, дерзнув трижды вмешаться в беседу Витте с императором. Раздражения добавила жена Морозова, явившаяся в диадеме почти того же фасона, что на челе императрицы, и в платье с треном чуть не на три вершка длиннее шлейфа Александры Федоровны. Витте резко отчитал наглого купца, тот в ответ ехидно съязвил, а на проведенном одновременно с выставкой Всероссийском промышленном съезде произнес «революционную» речь, политический запал которой сводился к выпадам лично против Витте. Ходатайство ярмарочного комитета о кредитах было отклонено.

Ссора министра финансов с мануфактур-советником Саввой Морозовым сильно осложнила взаимовыгодный альянс купечества и государства, хотя в экономической политике Витте делал ставку именно на сословие энергичных неродовитых промышленников. Явным его фаворитом в нижегородском выставочном предприятии стал коммерции советник Савва Мамонтов.

Весь путь восхождения Витте к заведованию русской казной связан с его реальным и толковым знанием железнодорожного дела. Все его крупные проекты так или иначе включали идею укрепления страны, распростертой на гигантской территории, каркасом животворных железных дорог. Компаньоны Мамонтова не понимали обуявшей владельца линии Москва – Ярославль фантазии тянуть ветку дальше, в костромскую глушь, и дальше – в архангельский дремучий холод, и еще дальше – на ледяной Мурман. А Витте сразу оценил, как важна связь центра с европейским Русским Севером, как нужна рельсовая трасса до незамерзающей екатерининской гавани на случай возможной военной блокады Балтики. Планам Мамонтова министр финансов всемерно содействовал.

Дружба не тот вид отношений, который возможен с персонами высшей власти, но в середине 1890-х между Витте и Мамонтовым установилось нечто очень на нее похожее. И примечательно, что чрезвычайно рационально мысливший Сергей Юльевич чутко воспринял мамонтовский – эстетический – метод пропаганды масштабных промышленных замыслов. К перечню девятнадцати официально утвержденных отделов Всероссийской выставки добавилась строчка «Отдел XX. Крайний Север. Заведующий С. И. Мамонтов».

Мамонтов знал, как доказать необходимость освоения безлюдных и соответственно неприбыльных берегов Баренцева моря. Сначала отправить Константина Коровина вдохновляться красотой диких студеных просторов, а затем поручить замечательному театральному художнику сочинение оригинального павильона. На фоне пышно затейливых построек павильон Крайнего Севера выгодно отличался строгой элегантностью в духе норвежских деревянных факторий, с высокой крутой крышей, с венчающим плоским гребнем в форме стилизованных китов. Внутри на стенах были укреплены панно, эффектные контрастом снежного белого безмолвия и динамичной суеты промысловиков. Некоторые детали живописи переходили в макетные элементы экзотической арктической природы, стояли натуральные грубые бочки для соленой рыбы, висели моржовые шкуры чудовищной толщины и связанные, как кольчуги, из толстых шерстяных веревок фуфайки поморов – мир ясности, мужества, отважных приключений. И в довершение всего перед входом – живым приветом от Ледовитого океана – плескался в цинковом чане тюлень Васька. Кинут ему рыбину – он высунет усатую голову, глянет добрыми круглыми глазами и благодарно проурчит: «Урр-ра! Урр-ра!» Талантливо было сделано. Павильон имел большой успех. Государь император тоже осматривал, всем интересовался, весьма одобрил.

У Нижегородской выставки имелось принципиальное отличие от прежних всероссийских смотров. На ней впервые рядом с достижениями хозяйства демонстрировались триумфы искусства. Появилось два специальных отдела: для произведений прикладного жанра – художественно-промышленный; для картин, скульптур, архитектурных проектов – чисто художественный. Кроме того, в отдельных павильонах были выставлены панорама Франца Рубо «Покорение Кавказа» и огромное полотно Константина Маковского «Минин на площади в Нижнем Новгороде, призывающий народ к пожертвованиям». Нет документальных подтверждений, что столь активному развороту к искусству способствовало тесное общение директора-распорядителя выставки с Мамонтовым, но без влияния конкретных мамонтовских идей точно уж не обошлось.

Выставочная деятельность Саввы Ивановича охватывала сферу значительно более широкую, нежели вверенный ему отдел Крайнего Севера. В новеньком, только что отстроенном нижегородском театре все лето гастролировала Оперная труппа госпожи Винтер – зарегистрированная как антреприза Клавдии Спиридоновны Винтер, старшей сестры Татьяны Любатович, мамонтовская Частная опера. Ее постановки были украшены врубелевским «декадентским» занавесом с изображением неаполитанской ночи, ансамблем артистов итальянского балета и великим открытием Мамонтова, новым его солистом, певцом, дотоле незаметно прозябавшим на казенной сцене, – Федором Шаляпиным.

Огорчало устроителей богатого театрально-музыкального репертуара выставки лишь то, что ни опера, ни Шаляпин, ни спектакли московского Малого театра, ни циклы концертов классической музыки особого интереса посетителей не вызывали. В пустовавший концертный зал, где на сцене выступал симфонический оркестр под управлением Войтеха Главача, для привлечения публики пришлось поставить ресторанные столики на манер имевшегося, разумеется, на территории выставки и не вмещавшего стремившихся туда клиентов кафе-концерта Омона. На сей раз Шарль Омон потряс на своей эстраде диковинным аттракционом – синематографом. Обеспечивая доходы, во много раз превышающие сборы других нижегородских гастролеров, народ ломился к Омону поглядеть люмьеровские фильмы, а также от души выпить, закусить.

Память большинства уезжавших из Нижнего гостей изнемогала в чаду впечатлений пестрых, шумных и туманных. Крепче, дольше всего от колоссальной выставки помнились две сенсации: веселый говорящий тюлень Васька и скандальный художник Врубель.

Год назад Михаил Врубель решил все-таки обнаружить свое присутствие в обшей художественной жизни выступлением у передвижников. В феврале 1895-го он отправил на их суд свой «Портрет Н. А. Казакова» (известный ныне только по упоминанию в черновых записях Остроухова). К участию на 23-й экспозиции товарищества врубелевский холст не допустили. Пресса тоже к Врубелю не подобрела. В том же сезоне, когда его забраковали передвижники, газета «Русские ведомости» поместила обзор Выставки московских художников, на которой экспонировалась врубелевская «Голова великана». Благожелательно перечислив практически всех участников, исключение рецензент сделал лишь для работы Врубеля, приведенной в пример того, «как поэтический сюжет, вставленный в узкие и произвольные рамки, лишается художественной и поэтической красоты». С такими оценками творчества о появлении своих произведений на торжественном всероссийском смотре современного искусства мечтать не приходилось. Хотя отец художника мечтал: «Мне кажется, что коронация, предстоящая выставка в Нижнем Новгороде представят много благоприятных случаев для артистов, художников (в том числе и Миши)». И как в воду глядел.

Коронационным празднествам Врубель не понадобился, а Нижегородской выставкой распоряжался Витте, а его доверенным лицом являлся Мамонтов, а Савва Иванович уже уверенно считал Врубеля первым из отечественных мастеров. Так что началась полная бурных перипетий история. Завязка ее изложена Николаем Праховым, помогавшим Коровину оформлять отдел Крайнего Севера:

«Инициатива С. И. Мамонтова в деле улучшения художественной стороны Нижегородской выставки северным павильоном не ограничилась. Он заметил, что в стоящем рядом с отделом „Крайнего севера“ павильоне „Художественного отдела“, в концах длинного и высокого зала, пустуют два великолепных огромных места под крышей. При деловой встрече с министром финансов С. И. Мамонтов посоветовал заполнить эта места какими-нибудь декоративными панно. Далекий от искусства министр предложил ему самому позаботиться о привлечении к этой работе какого-нибудь художника. Получив такое полномочие, Мамонтов немедленно заказал от себя М. А. Врубелю написать два панно на выбранные им самим темы».

Как же это, однако, Мамонтов «заказал от себя», ничего не обсудив с официальным патроном Художественного отдела, академиком, председателем Императорского общества акварелистов Альбертом Николаевичем Бенуа, даже не поставив того в известность? Да вот так – пренебрег. Авторитет петербургской Академии художеств рухнул, когда несколько лет назад хищения в ее стенах достигли таких размеров, что кончилось судом и ссылкой конференц-секретаря в Сибирь. Недавняя реформа с массовой заменой старых академических кадров кое-что подчистила, но репутацию не восстановила. В общем, пусть они там, в столичной академии делят между собой чиновничьи синекуры, здесь-то, в Нижнем всем видно, кто на выставке хозяин, когда за почетным столом руководителей сходятся москвичи Савва Морозов и Савва Мамонтов.