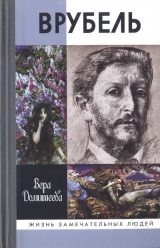

Текст книги "Врубель"

Автор книги: Вера Домитеева

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)

Владимир фон Мекк предложил Михаилу Александровичу и Надежде Ивановне провести лето в его имении Киевской губернии. Эта идея несколько взбодрила Врубеля и пришлась очень по душе его жене. Накануне отъезда прихворнул Саввочка, поездку на день отложили, затем втроем с сыном Врубели отправились лечиться покоем блаженных киевских краев. Ссылаясь на воспоминания Забелы, сестра художника пишет: «С радостным чувством въехали они в Киев, где оба делали свои первые шаги на поприще искусства и где были встречены старыми друзьями-художниками С. П. Яремичем, В. Д. Замирайло и Л. М. Ковальским. Но, к сожалению, радость эта была жестоко сменена глубоким горем».

Рассказывает Лев Ковальский:

«Я с приятелем музыкантом Яновским встретили Врубелей на вокзале. Они приехали с маленьким сыном Саввочкой, которого мы видели впервые. Мы сидели в зале II класса перед отъездом в гостиницу; так как Саввочка хотел пить, ему дали зельтерской воды, и Надежда Ивановна, смеясь, сказала, что Саввочка удивительный мальчик, так как он говорит слова редкие. Он не говорит „папа“ и „мама“, но зато слово „опять“ и еще какое-то. Врубель все время сидел очень грустный, и мы как будто не замечали этого, были опечалены и угнетены чувством страха за него. Увезли мы Врубелей в гостиницу. Никто не предчувствовал той драмы, которую рок готовил безжалостной рукой. В этот же вечер Саввочка заболел. Я нашел какого-то доктора, по совету моего знакомого, мы все бегали кто куда попало. Кто за стерилизованным молоком, кто за лекарством, но развязка была близка, и Саввочки к вечеру на другой день не стало. Врубель, до сих пор молчаливый и почти неподвижный, стал много говорить, стал заниматься грустной обязанностью похорон, суетиться».

Местом погребения было выбрано кладбище на киевской Байковой горе. Надежда Ивановна, потеряв сына, будто окаменела, не произносила ни слова.

О дальнейшем в мемуарах Екатерины Ге:

«Михаил Александрович удивительно мужественно вел себя при этом несчастье, он всем распоряжался, ездил хлопотать о том, чтобы похороны устроить поскорее. На вид он был бодр и старался поддержать жену, которая была в отчаянии. Похоронивши своего единственного ребенка, Врубели поехали все-таки в имение фон-Мекка. Там Михаил Александрович начал сильно нервничать, сам требовал, чтобы его скорее везли в лечебницу…» Анна Врубель пишет, что ее брат через неделю категорически заявил:

– Везите меня куда-нибудь, а то я вам наделаю хлопот.

Решили ехать в Ригу, где в городской лечебнице работал знакомый врач, но там доктор Тиллинг убедил сестру художника не волновать больного посещениями и перевезти его в тихое загородное частное заведение, что и было сделано. «Настроение брата продолжало быть глубоко подавленным…»

Михаил Врубель хотел покончить с собой.

С осени он вновь в московской университетской клинике. Форма безумия противоположна той, с которой он поступил сюда в прошлый раз. Вместо мании величия галлюцинаторный бред самоуничижения. Пациент видит и чувствует, что его судят, казнят, пытают. Он виноват – он опозорил семью, близкие его умирают в нищете. Он недостоин еды, его следует убить, он полное ничтожество, у него нет ни рук, ни ног, все свои 47 лет он даже не существовал.

– А кто же, что же вы такое? – спрашивают его.

– Пустой мешок.

Сознание заволокло, но образная мысль не отказала.

Профессора и студенты-медики заботливо старались отвлечь больного художника от владевших им кошмаров. Лечащий врач, который, кстати сказать, сомневался относительно диагноза (Забела писала: «Сергей Иванович вообще, кажется, не согласен с Сербским в его взглядах на Мишину болезнь, он все настаивает, что это меланхолия»), не видел иной кроме творчества возможности наполнить «пустой мешок». И потихоньку Врубель начал работать, вошел во вкус. Он опять взялся за начатый перед самой болезнью «Пасхальный звон». Холст с весенней березовой рощей и ангелами, летящими будто эхо перезвона на дальней колокольне, отгонял шум назойливых обвинительных голосов, окрики палачей. Настроение светлело белизной тонких древесных стволов и легких ангельских крыльев. В какой-то момент всё стихло. Белизна взорвалась лилово-синим всполохом и золотыми искрами – перед Врубелем предстал ангел смерти Азраил.

Тем, кто знает этот врубелевский холст «Шестикрылый серафим (Азраил)» по качественным, вполне впечатляющим репродукциям, надо все же изыскать время и средства, чтобы приехать в Петербург, прийти в Русский музей. Мистическое переживание обеспечено. Все, что читается по воспроизведениям картины: ее экспрессия и утонченность, строй торжественной симметрии и ореолы жгучего цвета-света вокруг лика с бездонными глазами, – всё это покажется лишь текстом либретто, прочитанным перед оперным спектаклем. Перед оригиналом зритель мурашками по коже ощутит, что Врубель видел его, своего Азраила.

Как человек философского склада, Михаил Врубель мыслей о смерти не боялся. Яремич в 1901 году услышал от него, стоящего перед своим киевским «Надгробным плачем»: «Вот к чему, в сущности, я должен бы вернуться». Яремичу также запомнилась его фраза о том, что смерть, которая уничтожает все противоречия, и есть, возможно, главный категорический императив. В торжественно поднятых руках застыли меч и горящий светильник, неподвижен властный и отрешенный взор. Не всякому явится такой вестник – неотвратимый, ослепительно прекрасный.

Портрет Федора Арсеньевича Усольцева. Бумага, карандаш. 1904 г.

Кровать. Из цикла «Бессонница». Бумага, карандаш. 1904 г.

«Миша плохо спит, а эту ночь совсем не спал… – жаловалась Надежда Забела сестре мужа. – Он теперь очень занят картиной, которую он пишет на том холсте, где был Пасхальный звон, теперь тут шестикрылый херувим, уже весь холст записан, но лицо херувима его не удовлетворяет и он собирается его переделывать… не спит и возбужден, хотя скорей бодро настроен».

«Азраил» удался. Врубель горел энтузиазмом, хотя физически он так ослаб, что его катали в кресле. К тому же простуда обернулась острейшим ревматизмом, суставы воспалились и ныли нестерпимо. Однако, невзирая на распухшие пальцы, художник, отказываясь есть и спать, хотел только творить. Изнуренный организм не выдерживал. «К весне 1904 года, – пишет Екатерина Ге, – Врубелю было так ужасно плохо, что думали, что он не переживет этой весны. Хотели везти его за границу; но потом оставили всякие планы, думая, что еще немного, – и все кончено».

Случается прочесть, как фантаст Врубель в поисках исцеления приник к живительной натурной правде. Тезис эффектный, но не вполне правомерный. Таково было предписание медиков – работа лишь с натуры как средство удержать сознание от фантазий, возбуждающих и уносящих далеко от реальности, от жизни. Врубель послушался. С чем он сам и доктора не могли справиться, это его художественный темперамент. Михаил Врубель теперь рисовал только с натуры, но сутками напролет. Днем портреты врачей, санитаров, соседей по скорбному приюту, коридоры с пальмами на тумбочках, деревья за окном. А ночью, в одиночной палате лечебницы он рисовал свою кровать. Дыбом стоящая подушка, смятые простыни, откинутое одеяло – знаменитая карандашная серия «Бессонница», честный и душераздирающий дневник бессонных больничных ночей.

Психиатрическое наблюдение констатировало – ход болезни нетипичен.

На стадии, когда должно было сказаться притупление эмоций и снижение умственных способностей, интеллект пациента проявлялся сильно, эмоции выражались ярко.

Только вот что было делать с угрожающе истощенным телом? Клиника уже закрылась на лето, а Врубеля всё держали, подозревая, что перевозить его дальше морга не понадобится. Однако больной как-то держался, и Сербский рекомендовал определить его в недавно открывшуюся на окраине Москвы санаторного типа лечебницу доктора Усольцева.

Глава двадцать пятая

ПРОСВЕТ

«29 июня 1904. Дорогому и многоуважаемому Федору Арсеньевичу от воскресшего М. Врубеля», – твердой рукой выведено под рисунком, подаренным Усольцеву.

Лечебница Усольцева – Федор Арсеньевич предпочитал называть ее «санаторией» – открылась всего год назад. В дачных окрестностях, примыкающих к Петровскому парку, психиатр из Костромы приобрел два одноэтажных флигеля, перестроил их и обустроил сад, чтобы практиковать свою методу. Суть ее: поменьше напоминать больному о болезни, снять с подавленной, расстроенной психики гнет полутюремного режима. Пациенты содержались как бы в гостях у доктора. Конечно, имелся специальный персонал и соблюдались определенные ограничения, но все же не палаты клиники, а обычные комнаты, пусть без обоев; не больничное питание, а трапезы за семейным докторским столом; свободные прогулки, домашние концерты, иногда даже праздничные вечеринки. Как все это повлияло на Врубеля, ясно из его дарственной надписи врачу.

Диагноз Бехтерева и Сербского Федор Арсеньевич отверг – определил у больного спинную сухотку, то есть считал, что у Врубеля бледной спирохетой инфицирован не головной, а только спинной мозг. Что касается бреда, «голосов», галлюцинаций – маниакально-депрессивный психоз в тяжелой форме, характерной для артистических натур.

Чтобы не возвращаться к вопросу о диагнозе и не лезть в научные дебри (чем ближе к нашему времени, тем осторожнее медицинские заключения, тем устойчивее замечания о нетипичном процессе), попробуем просто по-житейски взглянуть на то, что творилось с Врубелем. Какова пружина, раскрутившая впечатлительное сознание до настоящего безумия? Может, это самое странное в странном Врубеле, но, похоже, с ума его свела вроде бы не свойственная «флюгероватому» художнику ответственность. Невроз начался страхом, что он не сможет материально обеспечить жену и ребенка. Набрал немыслимый объем работ, перенапрягся, элементарно перетрудился. На краю его полного психического срыва мачеха утешала Мишу, зная главный пункт его тревог: «Как я рада, что все у тебя устроилось и что в мае ты будешь богат, т. е. будешь иметь некоторый запас денег… Надя тоже обеспечена на будущий сезон… Теперь надо серьезно думать о здоровье». Когда надежды на славу и богатство (гарантию благоденствия семьи) рухнули, рухнула и психика. А что мучает после месяцев бешеного буйства? Бессилие, невозможность работать, достойно содержать Надю и Саввочку. А казня себя за смерть сына, которого дурная наследственность наградила физическим изъяном, слабеньким организмом, что представлялось в диком бредовом кошмаре? У него мягкая постель, ему носят еду, а Надя, нищая, бездомная, гибнет от голода и холода. Между прочим, неординарную врубелевскую преданность жене специалисты тоже отнесли к признакам шизоидности. Что ж, люди знающие, им виднее. В обиходе это испокон веков считается свойством благородства, как минимум – коренной порядочности.

Основную роль в нежданном воскрешении умирающего сыграли два фактора: личность врача и близость любимой жены. Надежда Ивановна вместе с сестрой художника поселилась на даче по соседству. Навещая мужа в университетской клинике, Забела просила докторов «отпустить Мишу на несколько часов домой, чтобы он убедился в том, что существует „Марсель“ (гостиница) и что мы там живем», но врачи опасались выпускать больного в периоды острых маниакальных приступов. Усольцев же визиты к близким позволял и приветствовал. Теперь Михаил Врубель ежедневно бывал на даче у Нади, мог убедиться, что ей и сестре вполне хватает еды, платья, необходимого комфорта.

На что, однако, рассчитывал Усольцев, имея дело как-никак с психически весьма нездоровыми людьми? На целительную силу радостей, без которых нормальный человек начнет болеть, а уж депрессивному ни за что не выйти из мрака. И разумеется, на силу своего авторитетного воздействия. Федор Арсеньевич в общении с людьми был чутким артистом, не случайно его лечебница быстро получила популярность в литературно-художественной среде, и обладал даром (владел техникой, если угодно) гипнотического внушения. На двух его сделанных Врубелем портретах личность, чьей воле все подвластно.

Лето под кровом Усольцева Михаил Врубель провел в блаженной эйфории.

С Павлом Ивановичем Карповым (врач, изучавший творчество душевнобольных, восхищенно относившийся к Врубелю) и верным адъютантом Замирайло он ездил по Москве, наведался на Гончарный завод, где мог «отдаться обозрению своих прежних вдохновений» и был «очень ободрен ими». Ежедневно он обедал «дома», на даче жены и сестры, часами гулял с Надей по аллеям Петровского парка. Врубель много и радостно работал: портретировал чудотворца Федора Арсеньевича, его милейших домочадцев, добрейшего доктора Карпова и жившего в доме Усольцевых молодого, нежного душой скульптора Петра Бромирского. Вдохновенно рисовал цветы, букеты. Начал «Портрет Н. И. Забелы на фоне березок» – вариацию исчезнувшего «Пасхального звона», но без херувимов, с фигурой живого светлого ангела, его обожаемой Нади.

А Надя выглядела уже совсем не так, как в этой акварельно-пастельной сказке. И голос ее после смерти сына изменился. И у нее было много проблем в театре. Товарищество Частной оперы распалось, гастролировать у Забелы не было сил, проба на сцене Большого театра не удалась, петербургский императорский оперный театр тоже не жаждал включить ее в свою труппу. Лишь с помощью имевшей большие придворные связи Натальи Александровны Ирецкой, педагога Санкт-Петербургской консерватории, ее любимая ученица получила ангажемент в Мариинском театре. Врубель, конечно, уже не мыслил жизни вдали от жены. Федор Арсеньевич на продолжении лечения не настаивал. С конца августа началась жизнь супругов Врубелей в Петербурге.

Вполне ли выздоровел художник?

Знакомые петербуржцы внимательно присматривались к нему. Встретивший Врубеля в театре Римский-Корсаков нашел, что внешне он похудел, заметно постарел, но «говорил вполне нормально». Константин Сомов увидел Врубеля «совсем нормальным и здоровым». Подробнее изложил свои впечатления Александр Бенуа, несколько раз заходивший «в ту небольшую, скромно обставленную и несколько темноватую квартиру, которую Надежда Ивановна нанимала на Театральной площади позади Консерватории».

Часть гостиной этой квартиры изображена в автопортрете Врубеля, где за спиной стоящего художника красуется на шкафу фарфоровый лебедь, поднесенный Забеле после давнего бенефисного спектакля. Стандартный благопристойный интерьер, врубелевской изобретательности в нем не заметно. Не до того художнику, вернувшемуся из странствий по психиатрическим лечебницам. Не до оригинальных интерьеров было Врубелю и тогда, когда он заканчивал «Поверженного», но как жаль, что зимой 1902/03 года он не принял участия в любопытном предприятии под названием «Современное искусство». Затеяли и финансировали эту выставку-магазин молодой князь Сергей Щербатов с другом Волей Мекком: сняли в Петербурге здание на Большой Морской и предоставили художникам-эстетам, не жалея средств, создать образчики стильных жилых помещений. Петербургские мирискусники посмеивались над комичной парой передовых московских меценатов (дородный барственный Щербатов и рядом щупленький миниатюрный фон Мекк), презрительно окрестили экспозицию «грабарьней» (заведовал выставкой Игорь Грабарь), но для салона поработали активно. Врубеля фон Мекк и Щербатов, разумеется, пригласили первым. Увы, Михаил Александрович был всецело поглощен «Демоном» и свою экспозиционную площадку передал Константину Коровину. Возразить организаторы не посмели, хотя поморщились: не для их дела размашистая кисть театрального живописца.

Как доходное предприятие, выставка с треском провалилась, заказов от публики не последовало, зато сколько изощренной выдумки явили «будуар Бакста», «столовая Бенуа», «терем Головина». А победила на смотре стильных обстановок дружно признанная самой элегантной «чайная комната Коровина». Лаконичная геометрия низких столиков, диванов с сизовато-зеленой велюровой обивкой и обшитых холстом того же изысканного тона стенных панелей – тонкий вкус Константина Коровина оценил идею Врубеля с простой кухонной мебелью, обтянутой блеклым бархатом. Сам Врубель, выступая на обсуждении проекта выставки за щербатовским столом, убранным белыми цветами и легкими плетеными клетками с прыгающими в них снежно-белыми японскими птичками, лишь словесно обрисовал новую свою интерьерную фантазию. По воспоминаниям Щербатова, он говорил: «Надоели все эти вялые, бесцветные обывательские комнаты… Моя комната вся была бы в красной глубокой гамме. Как чудесны красные лаки у китайцев, а у нас в Европе всё тоска: серо, вяло. Подумайте, красная, как рубин, посуда, и на ней красные фрукты. Как это было бы красиво – один аккорд! А стены, драпировки, как все можно скомпоновать в глубокой гамме!»

Осенью 1904-го настроению Михаила Врубеля, видимо, больше отвечали спокойные неяркие тона.

На взгляд Александра Бенуа выглядел Врубель неплохо: «Беседуя с ним, трудно было себе представить, что этот человек, такой рассудительный, уравновешенный, столь заинтересованный и искусством и жизнью, такой очаровательный собеседник, совсем недавно был в полном смысле слова безумцем, лишенным контроля над собой… Но и от прежнего Врубеля этот „выздоровевший“ Врубель тоже сильно отличался. Куда девалась его огненность, горячность, блеск его красноречия, его независимые „протестующие“ мысли? Теперь Врубель стал тихим и каким-то „покорным“, но вследствие того и несравненно более милым, уютным, нежели прежде». Новую для высокомерного Врубеля «простоту и сердечность» заметили и другие петербуржцы.

Пристальнее всех вглядывался в себя сам Врубель. Судя по нескольким автопортретам этого времени, его наблюдательная свояченица права: «он очень следил за собою, постоянно помня о своей болезни». Тщательная прическа, безупречный костюм, любезное спокойствие, сквозь которые, где больше, где меньше, грусть настороженного, неуверенного человека. Неудивительно, что Врубель не желал открыться таким перед публикой, и когда Дягилев слишком настойчиво хотел забрать для выставки один автопортрет художника, Врубель, вспыхнув от гнева, кинулся стирать изображение.

«Врубель в выставочном отношении человек трудный», – вздохнул когда-то Сергей Дягилев, подразумевая вечные опоздания Врубеля к сроку экспозиции, так как вещь у него якобы не готова, а с другой стороны, его придирчивость в части отбора, развески произведений и т. п. Если же дело касалось сценических образов жены, Врубель требовал беспрекословного исполнения его замыслов.

Поскольку Забеле предстояло петь на Мариинской сцене царевну Волхову, в Петербурге муж артистки незамедлительно отправился к управлявшему раньше московской конторой, а ныне возглавлявшему столичную дирекцию Императорских театров Теляковскому. На этом хлопотном посту кавалергард, полковник Теляковский служил честно и аккуратно. События дня неукоснительно отмечались в дневнике. И вот что Владимир Аркадьевич записал 6 сентября 1904 года: «У меня сегодня был художник Врубель и принес рисунок костюма Г-жи Забеллы в роли Царевны в опере „Садко“. Врубель постарел и выглядит очень измученным… Между прочим Врубель принес костюм (рисунок) для Маргариты („Фауста“)… Костюм Маргариты красив, но слишком богат, что мне и пришлось ему заметить. Вообще надо быть очень осторожным с появлением на сцене костюмов по рисункам Врубеля. Люди, не расположенные ко всему новому, на почве Врубеля могут развести разные сплетни вроде того, что в театре работают не только декаденты, но даже декаденты, признанные ненормальными. Врубель хотя и человек громадного таланта, но у него есть болезненная нота в живописи, и надо осторожно принимать его рисунки… „Фауст“ идет в среду, остается лишь один день, и мы на этот раз можем сослаться на то, что нет времени приготовить новый костюм».

Но если бы театральные неприятности Забелы ограничивались костюмерной частью!

«Слушал Вашу протеже Забелу в „Садко“, – сообщил приятельнице меломан Константин Сомов. – Бедную на нашей огромной сцене едва слышно и едва видно. Она сделала ошибку, поступив в Мариинский театр… голос ее утомлен уже». Досадовал и композитор оперы: «Забела в „Садко“ хороша несомненно, но завела себе манеру петь на низких нотах открытым и форсированным звуком, что мне не нравится и что я ей высказал». Надежда Ивановна пыталась как-то обогатить, усилить звучание своего голоса, но даже такому страстному ее поклоннику, как Михаил Гнесин, в столичной постановке «Садко» она показалась тусклой акварелью в сравнении с прежней красочной картиной. Начальство Мариинского театра относилось к Забеле недружелюбно, партии ей давали небольшие, на сцену выпускали редко. «Я у них пришлась не ко двору, – горько сознавала певица, – и сама как-то чересчур волнуюсь, когда приходится выступать, и благодаря этому теряю половину своих средств голосовых».

По счастью, Надежда Ивановна нашла себя в камерном пении. Пианист и дирижер Александр Ильич Зилоти пригласил ее участвовать в своих знаменитых концертах. Михаил Врубель, естественно, всюду сопровождал Надю.

«Знаешь, с кем мы несколько раз виделись? – писала жена Зилоти, дочь П. М. Третьякова Вера Павловна сестре Александре Павловне. – С Врубелем; он у нас обедал, с нами ужинал… Очень занятно бывает с ним говорить подчас о красках, тонах, линиях; он так фантазирует, что иногда боишься, что заврется; но пока он здоров; влюблен ужасно в свою Забелу; волновался, придирался к ней, но остался в восторге и благодарен, что дали ей удачно спеть».

Теперь композиции Врубеля связаны с камерным пением жены: Забела у рояля на репетиции с Зилоти, Забела перед выходом на концертную сцену, Забела, отдыхающая после выступления… На двухметровом холсте Врубель пишет картину «После концерта»: Надя на кушетке возле горящего камина, у ног ее корзина цветов, артистка в платье, которое для нее несколько лет назад придумал муж. Оно было на ней в декабре 1900-го, когда Врубели в своей московской квартире принимали чету Римских-Корсаковых, Лядова и других петербургских гостей. Наряд тогда поразил Надину сестру: «Концертное платье, сочиненное Врубелем из трех или четырех прозрачных чехлов, внизу великолепная шелковая материя, розово-красная светлая, потом черный тюлевый чехол, потом пунцовый. Лиф весь из буф, точно гигантские розы, плечи совсем открыты, так как рукавов нет, так что видна вся рука с плечом, на шее же колеретка и перекладины. Но платье более изящно, чем эффектно, и так как оно без рукавов, то оно стесняет. Надя боится пошевельнуться и за ужином сидела все время в меховой пелеринке». Дневник свояченицы художника сохранил подробности того, как Врубель тем вечером шутил, изощрялся в забавных речах и тостах… «Было весело».

Какие еще мотивы вдохновляли выздоровевшего Врубеля?

Известна ироничная реплика Чехова насчет своей способности написать рассказ о чем угодно, хоть вот о пепельнице. Именно этот предмет стал моделью произведения, нагляднее всего, быть может, проявившего неподражаемый врубелевский талант. Пепельницей в петербургском жилище Врубелей служила, как часто было принято, морская раковина. Думаете, художника пленили прихотливые внешние очертания ракушечного завитка? Да нет, карандашом, углем, пастелью он рисовал, казалось бы, неуловимые для грифеля недра этого фантастичного творения природы. Крупно, в лист, пол-листа ватмана воспроизводил нюансы волн слоистого перламутра. Бенуа писал в Париж Яремичу, что Врубель всё «рассказывает о дивной раковине, которую он хочет срисовать (черным и белым) в большую величину. Ему хочется передать не свет и цвет предметов, а их сияние. Удивительно ясно и убедительно это излагает». Друзей Врубель уверял, что краски вовсе не нужны для передачи цвета предмета – всё дело в точности передачи рисунка тех мельчайших планов, из которых создается в нашем воображении форма, объем предмета и цвет:

– Я уверен, что будущие художники совсем забросят краски, будут только рисовать итальянским карандашом и углем, и публика научится в конце концов видеть в этих рисунках краски, как я теперь их вижу.

«Видимый мир открывается Врубелю в некоем особом аспекте… Он учит нас новому воззрению на природу», – подытожил в своей книге Александр Павлович Иванов.

В графических чудесах «Жемчужины» (бытующее общее название всей серии) налицо та феноменальная зрительная способность Врубеля, которой не грех бы заинтересоваться биологам. Они ведь нынче, рассматривая эволюцию как увеличение чувствительности, весь путь от безглазой медузы до разумно и творчески глазастого человека полагают «битвой за зрение».

– Вот, смотрите, Василий Дмитриевич, всё здесь, человек ничего не придумает, чего бы не было в природе. Берите всё оттуда, – говорил Врубель молодому живописцу-символисту Василию Милиоти, когда они однажды шли через зимнюю Неву и глыбы рубленого льда волшебно сверкали на солнце.

«Берите всё оттуда!» А эти изящные русалки, морские девы в «Жемчужине» откуда взялись? Автор сам не мог объяснить.

– Ведь я совсем не собирался писать «морских царевен» в своей «Жемчужине». Я хотел со всей реальностью передать рисунок, из которого слагается игра перламутровой раковины, и только после того, как сделал несколько рисунков углем и карандашом, увидел этих царевен… – услышал от Михаила Александровича приехавший в Петербург участник выставки Нового общества художников Николай Прахов.

Портрет Н. И. Забелы-Врубель («без прикрас»). Бумага, графитный карандаш. 1905 г.

Автопортрет («с усталым лицом»). Бумага, графитный карандаш. 1905 г.

Они давно не виделись, «и полился, как водится, поток воспоминаний о Киеве, Москве и Абрамцеве, о нашей семье и семье Мамонтовых». Говорили о творчестве, о переменах в художественной жизни. Прежнего содружества «Мир искусства» уже не было: москвичи взяли верх, и мирискусники слились с ними в Союзе русских художников. Заново формировал петербургское объединение мирискусников Николай Рерих. И журнал «Мир искусства» с прошлого года перестал выходить: как-то исчерпались темы, заскучали инициаторы. Бенуа устранился. Философов теперь редактировал религиозно-философский «Новый путь». Дягилев готовил новые масштабные проекты. Большой интерес у Врубеля вызвало Новое общество художников, составленное из выпускников и учащихся академии. Новаторские поиски на базе строгой старой школы – линия, ему лично наиболее близкая.

Однако под конец визита Николай Прахов приуныл от чрезмерной экспансивности старшего друга. «Порывистые, резкие, выразительные жесты, необычная для Врубеля многоречивость и встревоженный взгляд его жены, не вмешивавшейся в нашу беседу» вселяли недобрые предчувствия. Небывалая восторженность зятя, который теперь всё хвалил даже на выставке передвижников, показалась подозрительной и Кате Ге. Не хотелось видеть тут болезненный симптом, но возбуждение Врубеля росло – «и скоро Михаил Александрович стал снова несговорчивым, раздражительным, снова стал непомерно тратить деньги, купил жене кружевное платье в 500 рублей, шляпу в 60 рублей и, кроме того, много очень красивых, но совершенно ненужных вещей: так, он купил великолепный китайский ящик для чая, громадный, вышитый шелками, и говорил, что он счастлив, приобретя это».

В мемуарном рассказе Николая Прахова сквозит намек на опасное для психики Врубеля графическое фантазерство. Некоторые больничные рисунки, где из складок мебельного чехла возникает странный женский облик, тень на стене обретает вид зловещего существа и т. п., дают почву подобным предположениям. Но все-таки не избыток фантазии сгустился новым наплывом безумия. Реальность трудно было пережить.

От двух сделанных в начале 1905-го карандашных портретов тяжело на сердце: никогда еще Врубель не изображал свою Надю с такой нелестной для ее внешности объективностью, никогда еще он не смотрел с автопортрета таким задумчивым, бесконечно усталым взглядом. Двое немолодых, измученных жизнью супругов. Их теснили, и они были беспомощны. Теляковский под разными предлогами игнорировал врубелевские театральные эскизы. Дягилев бесцеремонно рвал из рук художника нужный ему, Сергею Павловичу, рисунок и, не слушая Врубеля, решал, что из его картин годится для грандиозной Исторической выставки портретов в Таврическом дворце. «Девочку на фоне персидского ковра» (портрет Мани Дахнович) отклонил как вещь «не портретную», зато наметил экспонировать, видимо «портретного», на его взгляд, «Пана». Но главное горе – Императорская опера. Надежду Забелу там откровенно третировали, а муж не мог ее защитить.

И снова алкогольный гнев, припадки ярости, кошмарный бред.

Надежда Ивановна вызвала из Москвы доктора Усольцева. Федор Арсеньевич приехал за пациентом. Врубель всё понимал, не противился. Накануне отъезда он позвал попрощаться друга веселой юности «Жоржу» Весселя, пригласил дорогого своего учителя Павла Петровича Чистякова. Жену он попросил надеть сочиненный им многослойный, как розовые лепестки, пунцово-дымчатый наряд («роза моя Ширазская»). Утром 6 марта Врубель в сопровождении Усольцева побывал в Академии художеств на выставке ее питомцев. Вечером перед поездом Федор Арсеньевич отвез его в Панаевский театр, где Врубель впервые услышал единственную из певиц, умеющую «петь как человек». Надежда Ивановна, с тревогой узнав, что муж в театре, примчалась туда. И это была их последняя встреча в обычном человеческом существовании.

Впереди Врубеля ожидало лишь больничное бытие.