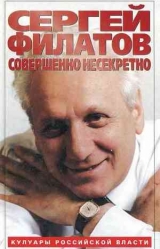

Текст книги "Совершенно несекретно"

Автор книги: Сергей Филатов

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)

Ставлю на голосование вопрос о том, чтобы убрать из зала все символы, не относящиеся к нашему государству и к России. (Шум в зале.)

И под аплодисменты проголосовали – 649 «за».

Председательствующий:

– В случае необходимости съезд поручит коменданту Кремля исполнить это решение. (Аплодисменты.)

Круто, ничего не скажешь. Видимо, кое-кому хотелось сыграть на этом эпизоде и задавить нас. Но Астафьев не испугался, направился с флагом к трибуне и, преодолевая шум в зале и не обращая внимания на выключенный микрофон, разъяснил безграмотным крикунам, что это за флаг. Астафьев, как я уже говорил, тогда однозначно находился в демократической фракции. Кончи лось тем, что скандал обернулся переменой обстановки в нашу пользу, – у нас оказалось много сочувствующих, зал стал более спокойным, крикуны поутихли.

Еще один срыв – 28 мая – был связан с попыткой председательствующего и группы депутатов-коммунистов вопреки утвержденному регламенту выставить новые кандидатуры на голосование и оказать давление на Бориса Николаевича, чтобы он снял свою кандидатуру. Это было перед третьим голосованием. Мы не на шутку встревожились упорством, с которым гнул свою линию В.И.Казаков. Зал поднялся в негодовании, демократы вылетели к сцене, практически началась настоящая потасовка…

Успокоил всех Борис Николаевич, выросший на трибуне в самый пик свары. Я, правда, сильно испугался и подумал: «Вышел, чтобы снять свою кандидатуру», подбежал к нему и успел выкрикнуть, чтобы он этого не делал. «Все в порядке, садитесь, садитесь», – ответил он. И обратился к залу:

– Товарищи! Мы ответственны перед всеми народами России за то, что происходит в этом зале. И когда мы вернемся к своим избирателям, первый спрос за это будет с каждого из нас. Мое мнение такое.

Первое. Надо дать возможность съезду идти так, как полагается по регламенту. (Аплодисменты.) Изменение регламента со стороны нашего большого депутатского корпуса будет сейчас просто несерьезным.

Второе. Какими бы результаты повторного голосования ни оказались, но, если будет выдвигаться моя кандидатура. я выступлю с предложением о создании коалиции с представителями всех основных групп депутатов, которые у нас есть в депутатском корпусе. Спасибо. (Аплодисменты.)

Дальше все пошло по нормальному руслу. Думаю, что этот срыв стал прелюдией ко второму перелому на съезде: с третьей попытки Ельцин выиграл голосование.

Из тех трех голосований два прошли ночью. Мы не расходились по домам: во Владимирском зале кто-то спал на полу, кто-то на лавке, кто-то на лестнице, кто-то просто сидел и ждал, когда выйдут из комнаты счетной комиссии и шепнут, как складывается расстановка сил. Дежурила в машине у Кутафьей башни и моя Галя с горячим чаем и неизменными пирожками. Ночью мы с друзьями выходили к ней и немного расслаблялись. Все происходящее она переживала вместе с нами.

И вот – победа! Ощущение было совершенно удивительным, потому что как только Борис Николаевич занял председательское кресло, мы поняли, что в ситуации, связанной с дальнейшей работой съезда и Верховного Совета, наступил решительный перелом.

Очень бросалось в глаза одно обстоятельство: водоразделом между депутатами чаще служило не отношение к преобразованиям в России (за них были почти все, и это убедительно доказывает голосование за Декларацию о суверенитете РСФСР, где оказалось всего три воздержавшихся), а отношение к Ельцину. Видимо, это вообще характерно для России – субъективное отношение к личности лидера.

Мы понимали, что только теперь и начинается настоящая работа.

На Первом съезде проявились яркие фигуры депутатов, стремящихся по-настоящему реформировать нашу жизнь на принципах демократии, права и свободы. Листаю свои прежние бумаги и как будто бы слышу голоса с нашего Первого съезда.

А.Х.Галазов: «Самая многочисленная и многонациональная, самая обширная и самая богатая, самая сильная и воистину великая, Россия оказалась самой бесправной среди других союзных республик, и не нужно быть большим политиком, юристом или экономистом, чтобы дать объяснение происшедшей исторической метаморфозе…»

Г.В.Рассохин: «Не может быть, чтобы крупнейшее и богатейшее в мире по своим ресурсам государство с гордым названием Россия, дающее Союзу более 60 процентов совокупного продукта и 80 процентов валютных поступлений, не смогло побеспокоиться должным образом о своем будущем…»

О.В.Басилашвили: «У каждого человека, религиозен он или нет, в душе есть Бог – это идея Отечества! Для нас, собравшихся здесь, это свободная, богатая, многонациональная Россия! Наместником такого Бога на российской земле должно быть Российское государство, провозгласившее ценность каждой отдельной личности, ее право хозяина, право человека. (Аплодисменты.) Такого государства у нас пока нет. А есть система власти, маскирующая свою суть, да догматическая проидеология, доведшая Россию и ее граждан до униженного состояния…»

А.М.Бочаров: «Говоря о деформации развития производительных сил республики, необходимо подчеркнуть, что уникальные природные богатства Российской Федерации использовались как хозяйственная территория колониальной страны, где роль метрополии выполнял небольшой слой правящей административно-командной системы…» (Аплодисменты.)

Д.А.Волкогонов: «Россияне! Все мы до боли в глазах всматриваемся в марево грядущего, пытаясь предугадать, что же ждет нас, как выйти из кризиса, Этот великолепный зал за 140 лет своего существования видел достойных людей, которые поднимали суверенитет России, видел он и тех, которые опустили его до фикции. Исторический 70-летний эксперимент окончился исторической неудачей. И сегодня мы рассматриваем вопросы, которые другие государства решили давно…»

Р.Г.Абдулатипов: «Я считаю, что одной из самых болезненных проблем в нашей стране, в том числе в Российской Федерации, является развитие национальных отношений…Сейчас у нас все национальные проблемы политизированы – отсюда и межнациональные конфликты, и притязания различных наций, Нужна коренная реформа Федерации…»

И так что ни выступление, то боль и озабоченность, и проблема, и категоричность ее решения.

На этом фоне появление Бориса Николаевича, открытого, порой в чем-то наивного, но мужественного и честного, сильного и подчас противоречивого, готового решать все вопросы и все проблемы, вселяло в нас надежду на их действительно скорое разрешение. Мы и сами были во многом наивны, нам казалось, что теперь-то все плохое отступится и все нерешенное будет решаться по разуму, по справедливости, в согласии и наискорейшим образом.

Однако нам предстояла длительная, упорная, порой почти бессмысленная борьба, как будто мы не единое государство и не одно общество.

Никак не могли успокоиться коммунисты. В последний день съезда вновь состоялась встреча народных депутатов фракции «Коммунисты России» с М.С.Горбачевым. Видимо, речь шла о задачах в связи с избранием Б. Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР Тогда один из координаторов фракции заверил Президента СССР:

– Не волнуйтесь, Михаил Сергеевич, мы Бориса Николаевича спеленаем со всех сторон (выделено мной. —С.Ф.).

Под этим лозунгом и шла их работа в последующие годы, по принципу – чем хуже, тем лучше. Конечно, лучше – для их подвижки к власти.

Мы пережили несколько глубоких кризисов, оказывались несколько раз на грани самой настоящей гражданской войны. И я абсолютно убежден в том, что мы тогда избежали многих великих бед только благодаря тому, что у руля государства стоял Б.Н.Ельцин. Хотя в последние годы, уже после вторых его выборов, к сожалению, он все больше терял активность и стал допускать просчеты, которые скатывали страну в кризисные ситуации.

При всех наших спорах, при всех противостояниях, при всех ссорах главным для нас было найти возможность наиболее эффективной реализации политических и экономических реформ в стране. К сожалению, нам препятствовало в этом поиске руководство Союза. Налоговая и бюджетная системы надежно связывали по рукам и ногам самостоятельность России. Нас постоянно заставляли заниматься лишь коммунальным хозяйством, а остальное оставляло для себя союзное руководство.

Вторым препятствием для реформ стало (и долгие годы продолжается) противодействие коммунистов: если не проходило их решение, они автоматически проваливали наше. Тем самым мы обрекали страну на отупляющее топтание на месте.

Третье препятствие – несовершенная структура власти: принцип Советов был хорош на этапе, когда необходимо лишить власти компартию. Здесь действительно существовал парадокс: народ избирает депутатов, но страной-то правят не они, а партия, которая, не получив доверия народа, сама взяла да и монополизировала власть через партийную дисциплину депутатов-коммунистов. Советы же, в свою очередь, узурпировав всю власть, были не способны мобильно решать множество сложнейших вопросов оперативного управления.

Четвертым препятствием стали неопытность и непрофессионализм новых политиков. Ясно, что с решением главных задач могла справиться либо хорошо организованная политическая сила, каковой не было у демократов, либо сильная личность, какой являлся в тот период Б.Н.Ельцин. Напрасно его упрекают в том, что он-де не созидатель, а разрушитель. Да, в тот период, чтобы страна развивалась и целенаправленно шла к благополучию, нужно было – во имя созидания! – разрушить многие препятствия, потому что эти препятствия «сопротивлялись»!

Тогдашняя команда демократов была довольно разношерстной, едва ли не каждый в ней жаждал первенства, известности и выступал на съезде непременно «от имени и по поручению» чуть ли не всего народа… Не было у нас ни общей программы, ни единой идеологии.

Среди делегаций, конечно, выделялись московская и ленинградская, куда входили заметные политические фигуры, представители культуры и журналисты. У ленинградцев это отец и сын Толстые – потомки писателя Алексея Толстого. Их интеллигентность, эрудированность, их позиция очень помогали поддерживать атмосферу нравственности при столкновениях, да и просто при решении различных вопросов. Владимир Варов выделялся степенностью, фундаментальностью и некоторым упрямством, когда отстаивал свои предложения. Олег Басилашвили, Белла Куркова – настоящие бойцы, хотя и не имеющие профессиональных знаний как законодатели, но с очень сильной гражданской позицией, много раз выступавшие в самых горячих схватках.

Марина Салье своим поведением, категоричностью напоминала скорее диссидента, чем лидера демократического движения или партии. Словом, каждый вносил свою лепту в общую борьбу за демократические ценности. Очень деятелен был и Илья Константинов, позже ушедший в оппозицию. Правда, он всегда удивлял меня тем, что с утра появлялся на заседаниях Верховного Совета, во время 30-минутных тусовок обязательно выходил к микрофону, выражал недовольство по тому или иному поводу и затем исчезал до следующего утра.

У москвичей, помимо уже названных, энергично работали Николай Травкин – яркий оратор, умеющий очень метко и едко высмеять ту или иную ситуацию, Сергей Ковалев, речь которого была тяжелой по языку и манере говорить с большими паузами, но ее отличала острота ума, глубина знаний и смелость суждений; адвокат Борис Золотухин, а также Виктор Аксючиц, Михаил Челноков, Олег Попцов, Михаил Захаров, Сергей Юшенков… Мне повезло сблизиться со многими из них.

Впоследствии я подружился с Михаилом Львовичем Захаровым, который возглавил социальный комитет и в этом деле был не просто профессионалом, но и человеком с очень передовыми взглядами. К сожалению, не все его идеи получили развитие – например идеи об индексации доходов, о создании пенсионного фонда и отделения суммы минимальной зарплаты от минимальной пенсии. У него и комитет подобрался очень дружный, в основном из молодых депутатов. Он привел в Верховный Совет начальником юридического отдела Роберта Макаровича Цивилева, очень много сделавшего для повышения профессионализма наших депутатов и улучшения качества законов. Цивилев был неотлучно со мной, когда готовилась новая Конституция, и его заслуги в ее создании не меньше, чем у любого политика.

Московские депутаты (абсолютное большинство из них – демократы, то есть единомышленники) проводили вместе долгие часы, стремясь свести к общему знаменателю свои точки зрения на те или иные вопросы, но практически никогда к полному согласию не приходили.

Поэтому обычно наши длительные прения заканчивались тайными голосованиями, демонстрировавшими, кто есть кто.

Когда настал черед определять депутатов, которые будут работать в Верховном Совете на постоянной основе, и мы, и коммунисты ринулись составлять свои списки. В итоге ни тот ни другой списки с первого раза в полном объеме не прошли: дело в том, что и мы, и они поименно знали, кого вычеркивать обязательно в общем списке (как правило, радикалов), а за кого голосовать. Ну и, конечно, повычеркивали очень многих…

Со второй волной голосования меня тоже включили в список, и я прошел в Верховный Совет, хотя, как говорил, изначально работать там на постоянной основе не собирался. Но – так уж сложилось.

Съезд предполагалось закончить чуть ли не через неделю. Фактически он продлился почти до начала июля.

Очень интересно шел подбор заместителей Ельцина. Когда все убедились, что с первого раза это сделать будет невозможно, я по поручению согласительной группы подошел к Борису Николаевичу (помню, он еще сидел в зале в делегации Свердловской области) с предложением собрать согласительную комиссию. Он своей рукой написал примерное количество участников от основных фракций и депутатских групп. Список оказался небольшим. В дальнейшем Борис Николаевич изменил этот план и, когда после своего избрания выступал перед депутатами, между прочим, сказал слова, которыми, мне казалось, ему нужно было руководствоваться всегда в последующей работе:

– …Я подтверждаю то, что сказал вчера: ради будущего единства Верховного Совета, ради национального согласия всех народных депутатов Российской Федерации, всего съезда формирование руководящих органов Верховного Совета, правительства надо вести только на основе консультаций с депутатскими группами, которые зарегистрированы и с которыми нужно советоваться, учитывать их предложения. Надо, чтобы их представители вошли в руководящие органы, и тогда Верховный Совет, правительство, комитеты и комиссии Верховного

Совета смогут принимать более радикальные, более смелые законы на принципах национального согласия…

И предложил делегировать в согласительную комиссию от каждой депутатской группы своих представителей, до пяти человек, чтобы сообща определить кандидатуры на ключевые посты в Верховном Совете, правительстве, в комитетах и комиссиях.

Это выглядело грандиозно: в Георгиевском зале расставили столы в каре и собрали за ними 250 человек, делегированных от субъектов Федерации и различных депутатских групп. Каждая делегация предлагала свои кандидатуры – по 7–8 на каждое место. Борис Николаевич всех записал, но не стал обсуждать, а сказал:

– Я принимаю все ваши рекомендации. Буду решать сам, кого предложить для избрания, но при этом буду придерживаться ваших рекомендаций. С кем мне в дальнейшем работать, все-таки решать в первую очередь мне…

Уже на следующий день начались мытарства с избранием заместителей. С первого голосования прошли С.П.Горячева и Б.М. Исаев. Но они относились к оппозиции и компромиссным фигурам: Светлана Петровна Горячева, конечно, никакой демократкой не была, но представлялась меньшим из возможных коммунистических зол; Борис Михайлович Исаев, председатель Челябинского исполкома, – человек и вовсе недалекий, угрюмый и, как мы уже потом поняли, склонный к закулисным интригам. А союзников Ельцина сразу избрать не удалось: застряли при избрании Хасбулатова первым заместителем и Шахрая – заместителем Председателя Верховного Совета. Хасбулатов все же был избран после второго внесения его кандидатуры, а вот Шахрая так и не удалось отстоять.

Хасбулатов тогда произвел на всех большое впечатление своим остроумием, глубиной суждений, умением заставить себя слушать. Последнее было особенно важным при неоднородности зала. Возможно, тут помог Хасбулатову профессорско-лекторский опыт. Да и язык у кавказцев, как правило, яркий, с точным подбором слов, и, ей-богу, мне иногда казалось, что они владеют русским не хуже самих русских.

Хасбулатов с первых дней своего избрания всегда приходил на выручку Ельцину, часто подвергавшемуся нападкам то со стороны Горбачева, то со стороны Янаева, то со стороны номенклатурных журналистов.

В ту пору у российского парламента и у демократов, повторяю, не было ни своих газет, ни своего телевидения, которые отражали бы демократические взгляды. Правда, существовали и пятый, ленинградский, телеканал с блестящим «Пятым колесом», а в последующем и с «Политическим Олимпом» Беллы Курковой, и команда еженедельника «Аргументы и факты», самого популярного в стране, – не случайно В.Старков, Н.Зятьков, А.Мещерский, А.Угланов стали народными депутатами и охотно предоставляли страницы газеты для освещения работы народных депутатов из «ДемРоссии». Другая команда народных депутатов-журналистов была из популярнейшей телепрограммы «Взгляд»: А.Любимов, А.Политковский, В.Мукусев. И они тоже горячо помогали всем нам выйти со своими взглядами и предложениями к людям. Вот, пожалуй, и все.

Этого было явно недостаточно. Поэтому Хасбулатов, став заместителем Председателя Верховного Совета, первым делом взялся за организацию средств массовой информации. В этом проявился его талант организатора. Нужно было во что бы то ни стало прорвать блокаду молчания вокруг демократических начинаний, помочь попасть на телеэкраны, в эфир, на газетные полосы наиболее заметным реформаторам с объяснением своей линии, своих шагов, своих приоритетов в политике и в экономике. Он часто выступал в периодике и немало сделал для создания «Российской газеты», еженедельника «Россия», для других газет и журналов.

Мне как координатору московской группы хорошо виделось, насколько неоднороден состав наших депутатов: из шестидесяти четырех человек четверо или пятеро находились явно в оппозиции. Не знаю, чем это можно объяснить, но, к сожалению, многие из тех депутатов, кто работал в здравоохранении и в народном образовании, были в тот период особенно политизированы, агрессивны и до такой степени настроены против демократических преобразований, напичканы коммунистическими идеями, что порой становилось страшновато и за здоровье народа, и за его образование. Гуманнейшие профессии – и вдруг такое.

Мне думается, дело тут в уровне компетентности человека, в степени его одаренности, в широте кругозора. Когда человека душит бесталанность, он ищет причину не в себе самом, а во «врагах». Вот как об этом сказал Булат Окуджава: «По сути, бесталанных большевиков роднят одни и те же корни – поиск врагов».

Когда Бориса Николаевича упрекают, что указ № 1, посвященный образованию, не выполняется, то нужно иметь в виду, что сам-то указ появился, чтобы сбить волну агрессии и ненависти. Организаторы указа – тоже, кстати, представители народного образования – отлично понимали, что он популистский и в тех экономических условиях не может быть реализован.

А сколько за эти годы вспоминается примеров, когда под давлением агрессивной оппозиции принимались вроде бы социально значимые законы и указы, которые, заранее известно, невыполнимы и приведут к еще большей социальной напряженности! Эти факты как раз и говорят о том, что наше общество страдает от невозможности объединиться даже в критические минуты, угрожающие самому существованию российского государства.

Общество больное, общество непримиренное – это очень опасно. Не случайно трудами и самого президента, и его окружения предпринимались неоднократно шаги к примирению и согласию. Конечно, выходом из положения могло бы стать создание двух– или трехпартийной системы. Тогда бы появилась определенность и в обществе, и в парламенте, возможность компромиссов ради согласия. А пока реально организованная политическая сила – только КПРФ. Вот и не получается никакого согласия.

В нашей группе как-то особняком держался Александр Иванович Гуров, занимавшийся борьбой с коррупцией. Меня всегда удивляло, что он был как бы в одиночестве и в этой борьбе тоже. А вот Борис Петрович Кондрашов, возглавлявший тогда Следственное управление в Московском УВД, в Верховном Совете ведший большую работу как заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку, и Николай Егоров – очень тихий и симпатичный человек, тогда – начальник Московского уголовного розыска, – оба они с самого начала, хотя и с некоторыми сомнениями, но были на стороне демократии и реформ.

Вообще замечено, что депутаты из органов МВД значительно прогрессивней некоторых гуманитариев. Это можно сказать и о Евгении Журавель, занимавшейся детской преступностью, и об Андрее Федоровиче Дунаеве, министре МВД России, и о Василии Николаевиче Травникове, работавшем в ГУВД Ленинграда и области.

И все-таки, как ни разнородно демократическое движение, я нередко задумываюсь: почему люди, причислявшие себя на первых порах к демократам и действовавшие довольно последовательно, все же перешли в оппозицию, а некоторые из них даже возглавили ее? И всякий раз прихожу к выводу, что на это было несколько причин, в том числе и такие.

В демократическом крыле всегда присутствовали расхождения по различным проблемам, но, по мере продвижения вперед, они углублялись. Особенно это касалось вопросов введения поста президента, программы «500 дней», назначений на ту или иную должность в правительство. Процесс этого расхождения был постепенным, но ускорение ему сообщил развал СССР, события в Беловежской Пуще, которые не всеми были восприняты однозначно, как и начало реформ. Таким образом, накапливались разногласия по различным поводам, и неизбежно наступал момент, когда каждый должен был сделать выбор.

Кроме того, начала проявляться карьерная неудовлетворенность у тех депутатов, которые оказались обойденными чиновничьими постами. Причина эта столь же серьезная, сколь и неприятная. Скажем, у кого-то амбиции были основаны на видении себя председателем определенного комитета или какой-то комиссии, а кто-то заранее наметил себе должность в правительстве. Некоторые при этом себя явно переоценивали, да и – как это поется у Булата Окуджавы – «пряников сладких всегда не хватает на всех…».

Напомню, что на пост председателя правительства первоначально рассматривались три кандидатуры: Юрий Алексеевич Рыжов, Михаил Александрович Бочаров и Иван Степанович Силаев. Рыжов отказался сразу. Бочаров, было очевидно, дальше своего БУТЭКа не поднялся, а поэтому при голосовании не прошел. И остался очень обиженным на демократов, которые его не поддержали… Большинство сошлось на Иване Степановиче Силаеве.

Постепенно некоторые демократы начали отходить от активной деятельности в Верховном Совете. Стал заниматься политическими делами где-то на стороне Михаил Александрович Бочаров. Резко ушел из Верховного Совета Николай Ильич Травкин. То, что произошло с ним и вокруг него, я бы назвал человеческой драмой. У Травкина изначально было свое видение местного самоуправления, но в Верховном Совете он не получил необходимой поддержки. Травкин разработал несколько проектов законов о местном самоуправлении – все они были встречены в комитете, который он возглавлял, буквально в штыки. Согласиться с этим он не смог. В результате – повоевал, повоевал и ушел.

Очень много появилось противников, когда мы вплотную подошли к реформам. Характерен в этом смысле пример Татьяны Корягиной. Не пройдя на должность заместителя Председателя Верховного Совета, она попросилась в правительство, но и туда ее не взяли. И тогда она обиженно стала чуть ли не в каждом видеть коррупционера. Таких примеров можно насчитать десятки.

Тяжело шел и процесс формирования правительства. Союзные министры тут явно не подходили, а у самой России имелись только неопытные и неизвестные кадры. Особенно трудно подбирались кандидатуры на такие направления, как приватизация, земельная реформа, Центральный банк РСФСР, антимонопольная политика и другие рыночные направления. На многие из них назначались депутаты РСФСР, что являлось большой потерей для законодательного органа и демократической части депутатского корпуса и не всегда адекватным приобретением для исполнительной власти. Так, ушли из депутатов М Д.Малей, С.М.Шахрай, А.А.Титкин, Ю.А.Лебедев, Л.П.Прокопьев, да еще многие другие.

Министром иностранных дел был назначен Андрей Козырев, в ту пору, может быть, и не во всем соответствовавший этой высокой должности. Но, начав работать он набрал силу, видно было серьезное, порой дружеское к нему отношение зарубежных коллег. Андрей Владимирович не случайно дольше всех проработал в том, самом первом нашем правительстве, да и продолжал работать долго при Гайдаре и при Черномырдине.

Формирование правительства шло сложно еще и потому, что на каком-то этапе вступили в подковерную борьбу различные группировки депутатов, каждая из которых навязывала свою кандидатуру и «топила» при голосовании конкурентов. Я с тревогой думал о том, как же будут жить страна, промышленность, как будут осуществляться реформы, если правительство формируется так долго. По-моему, по прошествии даже шести месяцев оно еще не было полностью сформировано, Это, кстати, к вопросу о парламентской республике: никто не смог ответить, каким все-таки интересам служит такое правительство.

Из всех последовавших затем съездов, – а их было девять плюс один, сфальсифицированный Хасбулатовым в октябре 1993 года, – Первый стал самым ярким, определившим дальнейший путь развития России.

Но и остальные съезды хорошо показывают динамику реформирования по всем направлениям – в государственном устройстве, в экономике и политике. Далеко не все намеченное удалось воплотить в жизнь. Но каждый съезд стал вехой в движении России к возрождению. Напомню вкратце о них.

Первый съезд. Впервые в истории Российской республики приняты Декларация о государственном суверенитете РСФСР и первый акт, реализующий принцип Декларации, – постановление «О разграничении функций управления организациями на территории РСФСР (Основы нового Союзного договора)». Съезд положил начало новому этапу в законодательном процессе и государственном строительстве в РСФСР, направленному на позитивные преобразования в политической и экономической жизни республики.

Второй съезд. Принята программа возрождения российской деревни, земельной реформы. Суть ее в том, чтобы создать условия для равноправного развития различных форм собственности, включая частную, и хозяйствования на земле. Съезд отменил монополию государства на землю и передал ее Советам народных депутатов.

Третий съезд. Созван под давлением группы «Коммунисты России», чтобы отстранить от работы Б.Н.Ельцина и И.С.Силаева, выразить недоверие Верховному Совете и Совету Министров РСФСР. Но депутаты не только отказались от этого замысла, но и проявили понимание: нам в наследство досталась неработоспособная структура власти. Как результат – назначена дата референдума о введении поста Президента РСФСР.

Второе важное значение съезда – в признании правильности концепции программы правительства РСФСР по стабилизации социально-экономического положения в республике. Принято постановление «О перераспределении полномочий между высшими государственными органами РСФСР для осуществления антикризисных мер».

Четвертый съезд. Прошел на мирной ноте и окончательно определился в вопросе выбора Президента РСФСР и изменения структуры исполнительной власти.

Пятый съезд. Инаугурация первого Президента России, избрание нового Председателя Верховного Совета.

Все остальные съезды – ожесточенная война левого большинства с президентом и правительством, оппозиция реформам Гайдара и преобразованиям общества.