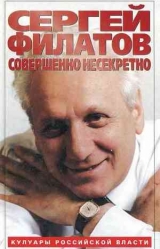

Текст книги "Совершенно несекретно"

Автор книги: Сергей Филатов

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)

Утром при встрече с Лехом Валенсой разговор начался с этой темы.

– Дело в том, – ответил на это Л.Валенса, – что вчера были установлены флаги тех стран, которые участвовали в оказании помощи восставшим с самолетов, организовав воздушный мост. Россия тогда в этих операциях не участвовала. Но, к сожалению, некоторая бестактность в этом есть, и я приношу за это извинение.

А дальше был живой, порой тяжелый разговор о предстоящих торжествах, где, по мнению Л.Валенсы, мы должны попросить прощение у польского народа за то, что не помогли восставшим, Я ответил, что политическое решение по этому вопросу должно приниматься с учетом общественного мнения обеих стран. Многое придется совместно изучить. В истории нашей пока много белых пятен и взаимных подозрений. С этим президент Польши согласился.

Далее Л.Валенса просил, чтобы Россия не мешала Польше вступать в НАТО. Сказал такую фразу: «Если бы Польша стала членом НАТО, то Россия в ее лице имела бы там свой глаз». Я ответил, что никто у нас не мешает другим странам выбирать свой путь развития, а что касается НАТО, то лучше бы создать европейские силы безопасности, куда бы вошли все страны Европы, может быть, и на базе НАТО, но не с ее уставом.

Много говорил Л.Валенса с некоторой обидой о плохо развивающихся наших двусторонних отношениях. Он высказал пожелание создать совместный российско-польский банк, решить вопрос об участии Польши в газопроводе «Россия – Берлин» и выразил огромную благодарность за последние решения нашего правительства, связанные с выполнением договоренности по Катыни.

Л.Валенса оказался очень живым, эмоциональным человеком, во время разговора часто увлекался – настолько, что не очень-то заботился о выборе слов. Несколько раз повторил: «Я не политик, я – электрик и все рассматриваю с позиций простого человека». Наша встреча затянулась настолько (вместо 15 минут – 1 час 05 минут), что работники протокола, сделав несколько намеков на то, что пора заканчивать, в конце концов не выдержали и принесли огромный, отделанный кожей планшет с медалями, посвященными торжествам, который вложили прямо в руки президенту. И тому ничего другого не оставалось, как вручить сувенир мне и наскоро попрощаться – он опаздывал на очередную встречу.

Поздно вечером у памятника Варшавскому восстанию, которое стоило непокоренному городу более 200 тысяч жизней, состоялась центральная церемония торжеств, на которой выступили Л.Валенса и руководители всех делегаций. Каждый после своего выступления возложил венок к памятнику. Церемония началась с тревожного воя сирен, как и полвека назад, когда они предупреждали о смертоносных бомбовых налетах.

Валенса в своем выступлении сказал: «Я сознаю, что история возложила на Россию багаж вины, обид и преступлений советской империи. В этом багаже, который давит на нас и отталкивает друг от друга, есть также обида повстанческой Варшавы. Это осознают оба наших народа. Поэтому мы пробиваемся через пепелища истории к правде, навстречу друг другу. Однако мы помним также о сотнях тысяч могил российских солдат, павших на польской земле. Простых фронтовиков, с верой сражавшихся за свободу. Мы храним эту память как зерно дружбы. На почве правды и демократии она вырастет без труда – настоящая и благодаря этому крепкая. Я глубоко верю в это».

Президент Германии Роман Херцог в своем выступлении от имени немецкого народа официально попросил прощения у поляков за все, что немцы причинили им в годы войны.

В своем выступлении я огласил послание нашего президента Б.Н.Ельцина: «Вместе с вами россияне склоняют головы перед павшими польскими патриотами. В России как нигде помнят, что такое война, знают, что Польша и Россия понесли наибольшие людские потери в ее ходе…»

К сожалению, я тогда слов покаяния сказать не мог – Варшавское восстание остается до сих пор еще официально не полностью раскрытой страницей истории. Накануне торжественного митинга мы всей делегацией долго искали нужные слова для выступления, которые наилучшим образом отвечали бы объективному положению вещей на сегодняшний день. И вот что я сказал: «Мы за то, чтобы история Варшавского восстания, советско-польских отношений того периода была полностью открыта и изучена. Взгляды историков на этот период зачастую не совпадают, но веление времени, мудрость политиков состоят в том, чтобы обращение к прошлому становилось не барьером между нами, а, наоборот, взаимно оберегало нас от повторения прошлых ошибок. Мы убеждены, что только путь исторической правды ведет к дружественным отношениям наших народов, пострадавших от гитлеровского фашизма и сталинского тоталитаризма».

Конечно, в душе я чувствовал некоторое смятение: с одной стороны, наша старая, неизменившаяся официальная позиция не позволяла произнести ничего иного, с другой – мои ощущения, когда я вышел на берег Вислы. Каждый, кто побывал тут, не мог не ощутить чувства вины за тех, кто наблюдал избиение и уничтожение восставших с противоположного берега. Трудно себе представить сдержанность наших войск, на таком близком расстоянии видевших бесчинства фашистов.

Накануне поездки в Польшу я получил письмо от депутата Совета Федерации Ю.Е.Лодкина, который убедительно просил «…найти несколько минут для того, чтобы прочесть заметки непосредственного участника событий, члена Союза писателей РФ Б.А.Пластинина». Один отрывок из той публикации хочу привести.

«…Проживающий поныне в Брянске полковник в отставке Алексей Иванович Кофанов в то время воевал в должности командира отдельного 6-го мотопонтонного батальона. Именно тогда он получил приказ немедленно навести переправу на левый берег Вислы. Однако на его глазах (и на моих также) начавшая сооружаться переправа была буквально сметена ураганным огнем немецкой артиллерии. Тем не менее в ночь с 14 на 15 сентября основной массе десанта (а всего, по данным нашего разведуправления, туда переправилось где-то 3950 человек) удалось переправиться на левый берег Вислы в грохочущий, беспрерывно пылающий, огрызающийся всеми видами оружия и буквально тоннами «поющих» осколков ад кромешный. То, что творилось на том берегу, в полном смысле слова не поддается описанию. Бои там не затихали ни на мгновение.

За 63 дня боев в Варшаве обеими сторонами были понесены громадные потери. С нашей стороны погибло и умерло от ран 3760 человек.

…И все-таки самое обидное для нас, участников тех страшных бескомпромиссных боев, в том, что реакционеры всех мастей до сих пор твердят: «Русские не хотели помогать восставшим!… Сталин решил наказать поляков!…» И все прочее в том же духе.

Эта страница истории, как и другие, требует своего исследования, осмысления и наполнения. Я верю, что польские события получат переоценку. Но в период празднования 50-летия Варшавского восстания мы встретились с амбициозностью руководства двух стран и не были готовы к объективным признаниям. В этом направлении нужна кропотливая работа историков, политиков, военных ученых, чтобы совместно восстановить истину.

Нужно постоянно помнить и об опасности возврата к прошлому, который потенциально пока возможен: кое-кому не очень нравится раскрывать темные страницы нашей истории, у этих людей есть потаенное желание вновь прийти к власти и сделать так, чтобы общество вновь «забыло» это прошлое. Забыло или не знало, как те матери и дети, которые жили в санатории в мрачном катынском лесу. Мы не должны допустить этого!

В середине 1995 года Борис Николаевич предложил мне курировать организацию работы общественного движения, создаваемого Черномырдиным. Мне всегда был симпатичен Виктор Степанович – его энергия, решимость, убежденность, незлобивость, умение ценить кадры. И то, с какой напористостью он защищал преоб-оазования в стране. Как-то в его кабинете зашел у нас разговор о каких-то конституционных положениях. Он достал из стола уже изрядно потрепанную книжечку Конституции и сказал: «Вот видишь, каждый раз обращаюсь к ней, когда возникают спорные вопросы». Он много сделал не только для создания новой Конституции, но и для ее принятия на референдуме.

Я с удовольствием вошел в эту работу, побывал на организационном собрании движения «Наш дом – Россия», но затем неожиданно Борис Николаевич передал кураторство В.Илюшину. Меня это несколько обескуражило и насторожило, но мы все привыкли к таким резким поворотам в решениях президента, и я продолжал заниматься основными делами. Но через некоторое время почувствовал – что-то начало меняться в расстановке сил вокруг президента, особенно когда против меня последовала серия провокаций со стороны службы Коржакова, приведшая в конце года к моей отставке.

Отпросившись у президента, я отправился отдыхать. 1 августа, как только я с семьей прилетел в Сочи, раздался звонок из Москвы. Мой помощник огорченно сообщил, что вышло распоряжение президента о снятии у меня охраны, – до сих пор не могу понять, кому и зачем понадобилось добиваться от него такого решения в первый день моего отпуска.

Позвонил начальнику Главного управления охраны Ю.В.Крапивину, но ничего путного, к сожалению, ответить Юрий Васильевич не смог. Мне его по-человечески было жаль, он хороший, я бы сказал, добропорядочный, человек и поэтому очень переживал за такие неблаговидные ходы своего начальства. Крапивин попросил меня не волноваться, отдыхать, а вопрос об охране решить по приезде в Москву.

Это было не первое такое странное распоряжение президента, но обычно они быстро отменялись как ошибочные. На этот раз я решил не обращаться напрямую к Борису Николаевичу, а положиться на судьбу. Однако на языке номенклатуры этот звонок – предупреждение о готовящейся отставке.

Александр Николаевич Яковлев впоследствии как-то заметил, что мудрецы из спецслужб ничего нового не изобрели, точно так же все делалось и в старые компартийные времена: тогдашние и теперешние методы и стиль полностью совпадали. Удивительным было распространенное в прессе сообщение о том, что у Филатова снята охрана якобы в связи с отсутствием денег у Главного управления охраны, что было неправдой. Жаль только, что к заварившейся каше был причастен президент, как-то не верилось, что такая государственная глыба занимается вкупе со своими охранниками столь мелкими и недостойными делами.

Во время нашего отпуска сотрудник ФСК (ныне – ФСБ) А.Литвиненко через горничную (в звании прапорщика), которая работала в нашем доме, спровоцировал «операцию» с участием моей старшей дочери, что дало возможность корреспонденту «Московского комсомольца» А.Хинштейну, можно сказать, спецкору Коржакова, представить в газете мою дочь причастной к пропаже вещей и чуть ли не связанной с какой-то группировкой.

Конечно, при первой же встрече в милиции дело лопнуло как мыльный пузырь, а через некоторое время все документы оттуда загадочно исчезли. Но статья в газете появилась. А через два года, когда тот же А.Хинштейн уже шел в атаку на А.Литвиненко (читай: на Б.Березовского), он расписал истинную роль того как исполнителя провокации и назвал его подлинную фамилию, так как в первой публикации фамилия сотрудника ФСК была вымышленной.

Приведу отрывок из второй статьи А.Хинштейна, где все расставлено по своим местам: «…На этом история и закончилась. Дочь отпустили. И все бы ничего, кабы не одно «но»: братом потерпевшей был… Александр Литвиненко. А события эти происходили в самый разгар войны на выживание между Коржаковым и Филатовым… Слишком много совпадений, не правда ли? Да и роль Литвиненко явно не ограничивалась одной братской помощью. Он, например, присутствовал на беседе с Тихоновой. Он же первым делом повел сестру к кинотеатру «Ашхабад», словно знал, что вещи будут продавать именно тут. Из его подразделения в СБП пришла информация о том, что УБТ ФСК разрабатывала дочку Филатова как связь по делу ореховской преступной группировки. Такое ощущение, что кому-то очень было нужно собрать на Филатова побольше компромата. В идеале – чужими руками».

Кто был организатором этой провокации, догадаться нетрудно. Сам А.Хинштейн в своей статье указывал адрес: «Слухи о ближайшей отставке Филатова бороздили кабинеты власти с завидным упорством. Правда, Коржаков как никто другой осознавал: чтобы президент окончательно перестал сомневаться и скинул старого демократа с Кремлевского холма, требовалась еще одна немаловажная деталь: Сергея Александровича надо было как-то скомпрометировать».

Попытки скомпрометировать меня предпринимались не первый раз. Примерно в то время, когда Ильюшенко посетил Владимирскую область, там проходил судебный процесс по делу бывшего заместителя главы областной администрации Е.В.Фролова. Местные средства массовой информации уделили этому процессу много внимания. Большой общественный резонанс вызвало заявление Фролова на суде о якобы имевшем место давлении на него со стороны следственных органов для получения показаний на высших должностных лиц области и страны. Назывались фамилии Черномырдина, Филатова, Власова – главы администрации области. Это скандальное заявление дошло до Москвы, и я потребовал провести расследование. Прокурором области были взяты рапорты от членов следственной группы, в которых они полностью отрицали претензии подсудимого. Но интересную справку дали мне в ФСБ:

«В делах оперативного учета каких-либо конкретных фактов о даче Фроловым Е.В. взяток не имеется. Фамилия Филатова С.А. в материалах следствия и дел оперучета не фигурирует. Однако, учитывая тот факт, что за полномочным представителем Президента Российской Федерации Н.С.Егоровым стоят силы из Главного управления охраны Президента Российской Федерации (Барсуков, Коржаков), а по распространяемым вокруг себя слухам главой администрации области Ю.В.Власовым, он пользуется поддержкой С.А.Филатова, не исключено, что данное заявление Фролова в суде преследует цель дискредитации главы Администрации Президента Российской Федерации в интересах представителей некоторых политических сил».

И вот в декабре того же года в «Российской газете» под фамилией Л.Кислинской (похоже, также спецкора Коржакова) была опубликована статья «Покровитель», в которой, не называя моей фамилии, меня практически обвиняли в покровительстве агентам иностранных разведок, называя для примера несколько «подозрительных» еврейских фамилий.

Судя по фактам, приведенным в статье, это потрудилась «бдительная» служба безопасности, и я понял, что наши с ней взаимоотношения приобретают новый оборот строго чекистского образца. В газете делался прозрачный намек на то, что в следующей публикации будет открыто названа фамилия высокопоставленного покровителя шпионов – как читалось между строк, моя.

Вскоре раздался звонок из Пятигорска, в трубке зазвучал голос одного из героев той же публикации, руководителя крупного пятигорского кооператива Романа Гаврилова, у которого я бывал дважды по приглашению местного российского депутата Тамары Пономаревой, когда отдыхал в Железноводске в 1992 и 1994 годах. Видел, как поднимался кооператив, как культурно преобразовывалась местность, где он располагался, как благоустраивалось все вокруг. Я тогда очень высоко оценил вклад Гаврилова в реформу, в дальнейшем он вошел в состав Общественной палаты при Президенте РФ, много выступал, подписал Договор об общественном согласии и в 1995 году баллотировался в Госдуму.

Гаврилов (у него-то, вопреки общему настрою статьи, фамилия была вне подозрений!) считал, что публикация в «Российской газете» направлена против его избрания в Госдуму, и просил извинения, что невольно причинил мне боль и огорчение. Очень трогательно было это слышать, хотя он здесь, конечно, оказался ни при чем. Но ударили статьей и по нему, ударили подло и безжалостно, и в результате через некоторое время Роман Гаврилов скончался. Уже значительно позднее стало известно, что его (и месяц спустя его отца) отравили – кто-то сводил с ними счеты. Но повязано все оказалось в единый клубок не без службы безопасности.

После прочтения статьи я позвонил В.В.Илюшину и попросил его зайти ко мне. Отношения с Виктором Васильевичем у меня были не близкими (по-моему, он мало кого подпускал близко), но нормальными, деловыми. Мы оба хорошо понимали друг друга, сознавали, что службой Коржакова ведется работа по нашему разобщению, по насаждению между нами устойчивого недоверия друг к другу, и поэтому старались по возможности не обращать на это внимания, а почаще обмениваться личной информацией.

Вспоминаю нашу встречу с Борисом Николаевичем перед моим назначением руководителем администрации, когда он сказал, что лучше других на этом посту смотрелся бы Виктор Васильевич Илюшин, но сегодня он нужнее в качестве первого помощника. Степень доверия президента к Виктору Васильевичу велика, но и трудностей у него в общении с президентом, видимо, было больше, чем у кого-либо из нас. По характеру замкнутый, немногословный, всегда подтянутый, Илюшин – и это читалось в его глазах – держал в голове много и хорошего, и плохого, много и правдивого, и неправедного.

Через некоторое время он зашел ко мне и после прочтения злополучной статьи заметил:

– Дело зашло слишком далеко, они от вас теперь так просто не отстанут. Это все, как вы сами понимаете, может плохо кончиться. Мой совет – не оставайтесь на виду, уходите, уезжайте куда-нибудь годика на два, глядишь, они на ваш счет успокоятся…

Ни мне, ни Илюшину не потребовалось лишних уточнений по поводу того, кто именно эти пресловутые «они». После разговора я посоветовался с женой и написал заявление об отставке.

Не помню, почему я сразу не отдал заявление, кажется, посоветовал не торопиться А.Н.Яковлев: он считал, что нужно потребовать от «Российской газеты» объяснения по облыжной статье, а С.В.Степашин рекомендовал сначала переговорить с Коржаковым и даже взялся организовать нашу встречу.

Я позвонил Коржакову и попросил его зайти. Вечером он зашел ко мне в кабинет. Был, по-моему, немного разгорячен спиртным, разговор у нас получился длинным, но мало что прояснил. Было ясно: о статье он знает, хотя и клялся, что не имеет к этому никакого отношения. Во время разговора я видел перед собой беспричинно (беспричинно ли?) злобствующего человека, который упорно твердил мне, что да, дескать, Филатов предан президенту, но работает все же только на себя.

Он особенно свирепел, когда я затрагивал тему, связанную с «Мост-Банком». Многим было известно его негативное отношение к этому банку и ко всем, кто был лоялен к нему. В этой же группе оказались и Ю.М.Лужков, и Е.В.Савостьянов. Известна и беспардонная расправа с охраной этого банка, когда Служба безопасности президента в осеннюю погоду насильно уложила ребят на землю в грязь лицом. В то время в прессе была организована и травля Лужкова.

Помню, как-то в один из прилетов Бориса Николаевича за столом в аэропорту зашла речь о напраслине, которую начали возводить на Юрия Михайловича. Борис Николаевич долго слушал и вдруг решительным голосом сказал:

– Значит, так, Лужкова не трогать и всякие провокации против него прекратить.

Я посмотрел в сторону Коржакова: он сидел темнее свеклы, и его маленькие глаза светились злостью.

Мне вспомнилась и записка Коржакова на имя Б.Н.Ельцина о Борисе Хаите, ставшем президентом «Мост-Банка», – я в свое время выписал ему удостоверение как советнику научно-технического совета при Президенте Российской Федерации (по просьбе секретаря этого совета Н.Г.Малышева). Б.Хаита обвиняли в том, что он имеет некие связи с израильской разведкой, а меня – что, будучи на праздновании 1000-летия города Владимира вместе с Ю.М.Лужковым, я (то ли с Лужковым, то ли без оного) стоял с Хаитом на одной трибуне. Вот так, ни больше ни меньше – стоял себе и стоял рядом, можно сказать, бок о бок с агентом иностранной разведки! Они, видимо, тогда не знали, что мы втроем – Ю. Лужков, Б.Хаит и я – ехали из Москвы во Владимир и обратно в одной машине. Оказывается, его, этого «агента», нужно было лишить возможности ходить на Старую площадь, а не выписывать ему пропуск. Получалось, что жить и работать в России, финансами распоряжаться, руководить крупнейшим банком он может, а вот ходить на Старую площадь – ни-ни…

Глава 8. «МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НЫНЕ ЛЕЖИТ НА ВЕСАХ…»

ОКТЯБРЬ-93

…Каждой из политических сил надо отказаться от стремления к монополии на души людей, от самой идеи такой монополии. Нужно сделать это ради России, ради блага живущих в ней людей. Иначе мы никогда не придем к гражданскому миру в нашей Отчизне.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

События октября 1993 года невозможно отделить от других событий того года. Неоднократные попытки импичмента президенту в начале года со стороны коммунистической оппозиции, уже поддерживаемой Хасбулатовым, фактически явились продолжением войны с президентом на Седьмом съезде народных депутатов в декабре 1992 года, когда оппозиции удалось добиться смены Егора Гайдара на посту премьер-министра. В этой борьбе президент делает попытку в марте введением указа об особых условиях управления вырваться из паутины, которой его окружил Верховный Совет, изменяя под эту ситуацию Конституцию Российской Федерации.

В это же время началось обострение отношений между президентом Борисом Ельциным и вице-президентом Александром Руцким. Поэтому, когда в середине марта 1993 года был подготовлен проект указа об особом управлении, я попросил Бориса Николаевича дать мне некоторое время для согласования проекта с Александром Руцким и Юрием Скоковым, который был тогда секретарем Совета Безопасности. Мне казалось, что всякое отдаление их от общих проблем еще больше могло бы привести к обострению отношений. Но Борис Николаевич засомневался, получится ли что либо из этой затеи, однако, подумав, сказал:

– Хорошо, действуйте, но времени у вас – до четырнадцати часов.

В 14 часов должна была закончиться запись его выступления для телевидения. Я прошел к Руцкому в кабинет, объяснил ситуацию, попросил посмотреть проект указа и поставить свою визу. Сергей Шахрай такую же операцию проводил у Юрия Скокова. Руцкой взял текст, ворча и матюгаясь, начал читать. По прочтении заметил, что такой бред он визировать не будет, здесь сплошные нарушения Конституции и законов, но при этом признал: делать все-таки что-то надо. Я пожал плечами: раз он так считает, пусть возьмет ручку и внесет свои поправки. Он и вправду взял карандаш и начал править текст. При этом мы изредка перебрасывались фразами, когда возникали вопросы по тексту или по поводу правок. В конце концов работа была закончена, и я, взяв текст, вернулся к себе, дав задание напечатать его на бланке указа. Позвонил Борис Николаевич, спросил, где указ. Я ответил, что мы еще работаем, но к 14 часам не успеваем. Он огорчился и попросил, чтобы по окончании работы над текстом проект указа прислали ему на дачу.

Второй раз к Руцкому мы пошли с Сергеем Шахраем. Обстановка около кабинета сильно изменилась – стало больше охраны, атмосфера словно потяжелела. В кабинет нас сразу не впустили, сказали, что там посетитель.

– Кто? – спросил я.

– Посетитель, – повторил секретарь, а у двери на страже уже стоял охранник.

– Доложите Александру Владимировичу, что мы с готовым проектом указа.

Нас, наконец, впустили, и мы увидели за общим столом Юрия Скокова, как всегда молчаливого, но на этот раз еще и очень красного. Так и не сказав нам ни слова, он удалился. Руцкой почему-то взял черновик, который

сам правил, и резинкой начал стирать написанное им ранее. Когда закончил, обратился к нам:

– Я визировать не буду и вам не советую этим делом заниматься.

Ничего не понимая, мы с Шахраем направились ко мне в кабинет. По пути он обратил мое внимание на то, что около некоторых охранников, а их он насчитал 12 человек, стояли чемоданчики. В таких чемоданчиках обычно размещались гранатометы. Сергей Михайлович предположил, что мы чудом избежали задержания, так как, очевидно, что-то затевалось.

И действительно, вечером мы увидели по телевизору настоящее шоу в Верховном Совете с участием Руцкого, Хасбулатова и Зорькина, которое началось сразу же после телевыступления Президента России. Указ так и не был подписан, хотя мы направили текст Борису Николаевичу поздно вечером. Страна была свидетелем только его выступления, но и этого оказалось достаточным для шума в Верховном Совете и созыва внеочередного съезда народных депутатов для импичмента президенту.

Весь шум базировался не только на выступлении Бориса Николаевича, но и на неподписанном указе, копию которого отвез в Верховный Совет Руцкой в тот же день после нашей встречи. Из-за этого проекта указа нас с Сергеем Шахраем на следующий день вызвали в Конституционный суд, и мы в присутствии всех судей отвечали на вопросы его председателя Валерия Зорькина. Я и до сих пор не могу понять, что это была за процедура, каким канонам законодательства она отвечала. Видимо, нас просто хотели на чем-то подловить, чтобы усилить шумовой эффект перед съездом. Но ничего не получилось.

Помню, перед началом съезда в Кремле собрались главы администраций и председатели Советов. Мы с Владимиром Шумейко разговаривали в коридоре, когда появился Хасбулатов. С присущей ему задиристостью он бросил:

– Что, доигрались, сукины дети?

Владимир Филиппович резко повернулся к нему:

– Ну, ты, сморчок, помолчи, а то я тебя размажу по этой стенке. Что ты себе позволяешь? Всю страну вздыбил!

Хасбулатов втянул голову в плечи и пошел дальше, в Малый зал.

А на улице кипели страсти и со стороны демократов, и со стороны коммунистов.

Несмотря на изнурительную борьбу с верхушкой Верховного Совета зимой 1993 года, президенту в конце концов удалось не только выйти на референдум, который должен был разрешить назревший конфликт, но и одержать на нем явную и убедительную победу.

При встрече я сказал Борису Николаевичу, что наша кошка предсказала исход голосования. Он удивился, вопросительно взглянув на меня.

– У нас дома накануне референдума кошка принесла четырех котят: трех серых и одного черного, по формуле: «да-да-нет-да»,

Борис Николаевич рассмеялся.

И уже 29 апреля, сразу после референдума, на закрытом совещании с главами субъектов Федерации президент впервые поставил вопрос о скорейшем принятии новой Конституции, проект которой представил С.С.Алексеев, и о начале работы над проектом в общероссийском масштабе. Но 1 мая на манифестации пролилась кровь, которая явно была спровоцирована руководством компартии. Это была уже не первая кровь за эти годы – вспомним август-91.

Хочу заметить, что в период 1990–1992 и начала 1993 годов мы гордились тем, что Борису Николаевичу удавалось в труднейших условиях и накаленной общественной обстановке обходиться без крови. И вот снова кровь, и становится до ужаса понятно, и все внутри холодеет от этого понимания, что кровь – не последняя. Конфликт приобретает качественно иной характер и как бы закрепляет отрицательное отношение руководства Верховного Совета и коммунистической оппозиции к созданию и принятию новой Конституции. Однако и с нашей стороны идет форсированная работа над ее проектом.

30 апреля 1993 года в «Известиях» публикуется текст проекта новой Конституции (Основного Закона) Российской Федерации.

12 мая 1993 года выходит Указ Президента «О мерах по завершению подготовки новой Конституции Российской Федерации», называется срок этого завершения на Конституционном совещании, которое созывается 5 июня 1993 года. Созыв Конституционного совещания подтверждается и Указом Президента от 20 мая 1993 года.

Работа над проектом Конституции идет полным ходом, и мы уже понимаем по объему поправок, которые приходят от субъектов Федерации, организаций и граждан. России, что и к 10 июня нам не управиться, но процесс захватывает многих, и это подтверждает правильность выбранного пути. В Указе Президента от 2 июня «О порядке работы Конституционного совещания» появляется новая конечная дата – 16 июня.

Публикуется регламент работы Конституционного совещания. Его участники разбиваются на пять групп, назначаются руководители групп: А.А. Собчак – представителей политических партий, профсоюзных, молодежных, иных общественных организаций, массовых движений и конфессий; В.С.Черномырдин – представителей федеральных государственных органов власти; С.М.Шахрай – представителей органов государственной власти субъектов Федерации; В.Ф.Шумейко – представителей товаропроизводителей и предпринимателей; Ю.Ф.Яров – представителей местного самоуправления. Одновременно образуется рабочая комиссия во главе с президентом, куда вошел и я. Задачи комиссии – анализ, обобщение, координация решений групп.

Для помощи рабочей комиссии из ведущих юристов страны создается оперативная группа, а позднее – Комиссия конституционного арбитража, которую возглавил вице-президент Российской академии наук академик В.Н.Кудрявцев. Получилась неплохая структура Конституционного совещания, способного подготовить – в значительной степени на основе консенсуса – проект новой Конституции.

Работа кипит, но нас всех тревожит и не отпускает одна мысль: как принимать новую Конституцию? Ведь законного механизма, кроме съезда народных депутатов, нет. Об этом нас много раз спрашивали журналисты, политики, иностранцы. В одной из передач «Итоги» меня буквально пытался выпотрошить Евгений Киселев, видимо, думая, что мы скрываем какой-то большой секрет. Конечно, если бы проект Конституции в тот период был готов, его наверняка можно было принять на съезде. Но это должно было произойти сразу же после референдума. Едва ли, казалось мне, депутаты выступят против избирателей – побоятся. Но время шло, его затяжка была на руку оппозиции, и она это понимала. И поэтому с первых шагов начала блокировать деятельность Конституционного совещания – от оппозиции присутствовало ничтожно мало представителей, и этим как бы давалось понять, что «у вас ничего не получится».

По мере того как процесс работы затягивался – а он по разным причинам действительно затягивался, – нарастало сопротивление оппозиционеров. Уже были забыты ими итоги референдума, и опять появились в их выступлениях повелительные нотки с угрозами, а Хасбулатов все чаще и чаще стал собирать актив представителей Советов из регионов, выступать с докладами в парламентском центре. Применялась испытанная им тактика – держать около себя людей в напряжении и страхе. И ему это удавалось.

Когда же 12 июля была завершена работа над текстом новой Конституции, оставался единственный шанс ее принятия: одобрение субъектами Федерации и выход напрямую на съезд. Но именно в этот момент Верховным Советом дается команда об отпусках депутатов всех Советов (тогда финансирование их осуществлял Верховный Совет), а в августе разгораются страсти в парламентском центре, где каждый хасбулатовский сбор проходит на грани истерии и особый упор делается на плохое социально-экономическое положение в стране, на обвинения в адрес правительства и президента, которые, мол, вместо экономики занимаются ненужным и не своим делом, готовя новую Конституцию.