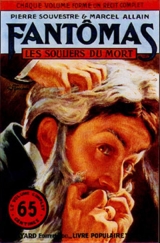

Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)

– Telle est, en effet, la déclaration de la concierge, fit Juve, avec cette restriction, ajoutait-il très bas, comme pour lui-même, que cette femme n’est pas absolument d’accord dans ses déclarations avec son mari.

M. Varlesque poursuivait, regardant Théodore :

– Vous avez entendu, monsieur ! Le crime a été commis à partir de minuit, à partir du moment où vous ne nous donnez plus un emploi justifié de votre temps. Vous avez erré dans Paris, dites-vous ?

M. Varlesque ricanait. Il enfla sa voix pour commenter cette thèse :

– Nous autres magistrats, fit-il d’un ton insupportablement poseur, nous connaissons ces sortes d’alibis. Le criminel manque en général d’imagination et se figure duper la justice en invoquant des prétextes qui ne tiennent pas debout.

Puis il ajoutait, d’un ton solennel :

– L’accusation, monsieur Théodore Gauvin, vous incriminera de la façon la plus formelle de vous être introduit dans le domicile de M. Baraban, à sa suite, d’avoir abusé de la faiblesse de ce vieillard et de l’avoir assassiné.

Théodore avait bondi. Il rassemblait son énergie :

– Monsieur, hurla-t-il, c’est insensé, c’est fou ! Je ne suis pas un assassin, Je ne suis jamais entré dans cette maison de la rue Richer. Je n’ai pas tué M. Baraban, et pourquoi, d’ailleurs, l’aurais-je fait ?

Juve imperceptiblement haussait les épaules, en regardant le magistrat. Celui-ci ne s’en apercevait pas, pas plus qu’il ne s’apercevait de la stupéfaction que ses paroles déterminaient chez Alice Ricard, et il continua :

– Nous savons, monsieur, car la justice sait tout, que vous étiez, que vous êtes follement épris des charmes de M me Alice Ricard, ici présente. Il ne nous appartient pas de commenter cet amour. Assurément, ajoutait-il, en jetant un regard en coulisse à Alice Ricard, madame en est digne. Mais il nous apparaît aussi que vous êtes d’un caractère audacieux, vindicatif et jaloux. L’accusation, monsieur Théodore Gauvin, soutiendra que vous avez cru voir, en l’oncle de madame, un amoureux, un amant, et que, fou de colère, voulant à toute force vous venger de ce que, dans votre inconscience, vous deviez appeler une trahison, vous avez assassiné ce malheureux parent de M me Ricard.

– Mais c’est fou, c’est fou, monsieur, protestait Théodore.

Alice Ricard, elle-même, insinuait :

– Monsieur, je vous en prie. Je ne puis croire…

M. Varlesque, très confiant en lui-même, affirmait imperturbablement :

– L’accusation démontrera tout cela.

Juve intervint :

– Voulez-vous me permettre ? fit-il, en lançant un coup d’œil dédaigneux au juge d’instruction.

– Je vous en prie, monsieur l’inspecteur, déclara celui-ci.

Juve, dès lors, très calme, interrogeait à nouveau M me Ricard :

– Pendant l’heure que vous avez passée en tête à tête avec votre oncle, madame, n’avez-vous rien remarqué d’anormal chez lui ? Rien de particulier ?

Alice Ricard semblait fouiller sa mémoire :

– Non, monsieur, fit-elle, de l’air le plus innocent du monde.

Juve insista, la considérant fixement :

– N’avez-vous point remarqué, par exemple, madame, dans l’appartement de votre oncle, une certaine malle, une malle jaune, que M. Baraban avait achetée l’après-midi même et apportée à son domicile ? Cette malle, assure la concierge, était de grande dimension.

– Oui, interrompit le juge d’instruction, qui regardait toujours sévèrement Théodore, une malle de dimension suffisante, assure-t-on, pour contenir un corps humain, un cadavre.

Car l’opinion du juge, à ce moment, était que la victime, après avoir été assassinée, avait été mise dans cette malle, et emportée au loin.

Théodore, cependant, accablé, ne comprenait naturellement pas cette allusion, et demeurait prostré.

Alice, toutefois, avait rougi, s’était troublée à la question de Juve. Elle ne s’attendait évidemment pas à ce que l’on parlât de la malle jaune.

« Comme tout se sait », pensa-t-elle.

En un instant, une inquiétude affreuse lui serra le cœur.

Elle n’aimait pas les questions de cet énigmatique policier, dont le visage impassible ne trahissait point les sentiments. Elle avait peur de cet homme qui lui semblait supérieur aux autres et dont elle connaissait, de réputation, toute l’habileté, toute la logique. Mais Alice se souvenait aussi du pacte intervenu entre elle et son mari :

– Si Fernand était là, pensait-elle, il saurait tenir tête à cet homme. Je suis sa femme, je veux être digne de lui.

Et elle songeait que, d’ailleurs, il lui fallait répondre nettement, rester calme, farouchement calme, pour ne point éveiller le moindre soupçon.

Pour se donner une contenance, elle tapotait ses yeux de son mouchoir, semblait réprimer un sanglot, balbutiait :

– Mon pauvre oncle, mon pauvre oncle… espérant tout le temps que Juve allait l’interrompre, lui poser une autre question qui faciliterait sa réponse.

Mais Juve, patiemment, attendait en silence. Enfin Alice répondit :

– J’ai vu cette malle, en effet, chez mon oncle, monsieur. Il l’avait, comme vous dites, achetée l’après-midi.

– Dans quel but ? demanda Juve.

– Je ne sais pas, fit Alice, ou plutôt si, je le suppose. Mon oncle devait partir le lendemain précisément de la nuit où il a été assassiné, pour un voyage.

– Où devait-il aller ?

– Je l’ignore, mon oncle voyageait souvent.

– Votre oncle, reprit Juve, était, n’est-ce pas, célibataire ?

– Oui, monsieur.

– Madame, reprit le policier, ne vous effarouchez pas des questions que je vais désormais vous poser. Mais M. Baraban était-il, à votre connaissance, un homme de mœurs paisibles ou légères ?

– Je ne vous comprends pas, fit Alice Ricard.

– Je vais être plus clair, poursuivit Juve en esquissant un sourire ironique. Je vous demande si vous saviez que votre oncle avait des maîtresses ?

– Oh monsieur, protesta la jeune femme, je n’ai jamais eu pareil sujet de conversation avec mon oncle Baraban. Mais comme vous dites, il était célibataire, toujours très élégant, sortant souvent le soir. Il est possible qu’il ait connu des dames.

– Quel genre de dames, d’après vous ? insista Juve. Des demi-mondaines, des petites bourgeoises ? Une domestique ?

Alice Ricard feignait la surprise la plus grande :

– Comment voulez-vous, monsieur, que je vous renseigne à ce sujet ?

Juve insista :

– Vous souvenez-vous que votre oncle ait eu, il y a quelque temps de cela, trois mois environ, une petite bonne à son service, gentille, dit-on, particulièrement jolie ?

M me Ricard réfléchit un instant, puis elle articula nettement :

– Brigitte ? Vous voulez parler de Brigitte, sans doute ?

– Précisément, affirma Juve, fort heureux d’avoir ainsi la confirmation du nom de cette bonne dont la disparition lui avait paru suspecte et qui avait, disait la concierge, emporté la clé de l’appartement de M. Baraban.

Juve d’ailleurs, en deux mots, racontait au juge d’instruction, pourquoi il orientait ses questions dans ce sens. M me Ricard saisissait la balle au bond.

– Mon Dieu, dit-elle d’un ton désespéré. Je comprends tout, maintenant. Cette femme avait gardé la clé du domicile de mon oncle dans le but de revenir chez lui pour y commettre quelque malheur. Oui, oui, c’est certain, poursuivait-elle en s’animant, c’est cette misérable qui a dû perpétrer le crime. C’est elle qui assassina mon oncle Baraban.

Juve l’interrompait d’un geste sec :

– Je vous en prie, madame, abstenez-vous de commentaires et surtout de conclusions.

Cependant M. Varlesque intervenait dans la conversation :

– Cette bonne, cette Brigitte, serait, dit-il en regardant Juve, sinon l’auteur principal du crime, tout au moins l’indicatrice, la complice ?

Le policier qui, jusqu’alors, était resté impassible, s’énerva subitement :

– Vous allez vraiment trop vite, s’écria-t-il. Ce n’est pas une instruction. Et puis d’abord, rien ne prouve qu’il y ait eu crime, et si vous voulez mon avis, je suis convaincu pour ma part, qu’il s’agit d’une fugue, d’une simple fugue et que ce M. Baraban est tout simplement parti faire un voyage d’agrément avec une maîtresse quelconque.

– Ah, monsieur, s’écria Théodore qui, jusqu’alors, écoutait en silence. Ah, monsieur, puissiez-vous dire vrai, et établir la preuve de mon innocence, car je suis innocent, innocent, je vous le jure.

Théodore s’émouvait à nouveau. Il se tourna vers Alice Ricard, tomba à genoux devant elle, joignit les mains et dans cette pose suppliante, il implora :

– Madame, madame, au nom des sentiments que j’éprouve pour vous, au nom du respectueux amour qui me torture le cœur, au nom de ce que vous avez de plus cher au monde, dites à ces messieurs que je ne suis pas un assassin… Que je suis incapable d’un crime.

Le juge d’instruction l’interrompait :

– Vous avez volé, monsieur, et du vol au meurtre, il n’y a qu’un pas.

– Hélas, hélas, sanglotait Théodore, ce sera le remords de ma vie. Ah, cette faute d’un instant, je ne pouvais imaginer qu’elle aurait d’aussi fatales conséquences.

Il insistait encore, et se tournant vers Alice Ricard :

– Dites-leur, dites à ces messieurs, suppliait-il, que je suis incapable d’avoir commis l’affreuse chose qu’on me reproche. Dites-leur que je n’ai pas tué votre oncle.

Depuis quelques instants, l’attitude d’Alice s’était profondément modifiée. La déclaration de Juve la plongeait dans la stupeur la plus profonde, et elle paraissait fort ennuyée de ce qu’avait dit le policier. Comment, il ne croyait pas à la mort de l’oncle Baraban ? Comment ? Il s’imaginait que l’oncle Baraban était parti en voyage avec une femme ? Oh, il fallait à toute force l’empêcher de donner quelque corps à semblable interprétation du mystère.

Et Alice, aigrement, répliquait à Théodore :

– Mon oncle cependant, monsieur, mon pauvre oncle, a été bel et bien assassiné, par qui, je n’en sais rien.

Alice se tournait vers Juve :

– Car il n’y a pas de doute, monsieur, faisait-elle. Mon oncle a été victime d’une effroyable agression, les journaux d’ailleurs, l’ont raconté. Il y a eu lutte entre lui et les criminels. On l’a tué pour le voler. On a retrouvé, dit-on, dans l’appartement des tiroirs fracturés et du sang partout, sur tous les meubles, la malle qu’il avait achetée a disparu. Sans doute a-t-on mis son cadavre dedans. Ah, monsieur, monsieur, je vous en prie, il faut que l’on trouve le coupable. Il n’est pas discutable, à mon avis, que mon oncle a été assassiné.

Juve avait écouté avec la plus grande attention cette tumultueuse déclaration d’Alice Ricard. Il répondit doucement :

– C’est votre opinion, madame, j’aurais scrupule à vous en détourner. Je vous certifie, en tout cas, que la justice fera le nécessaire pour éclaircir cette affaire.

Juve regarda sa montre. Il était trois heures de l’après-midi.

– D’après le télégramme reçu, dit-il au juge d’instruction, M. Ricard ne rentrera pas à Vernon avant cette nuit. Je reviendrai le voir et je crois que, pour le moment, nous n’avons plus rien à demander à madame, plus de questions à poser à M. Théodore Gauvin. Voulez-vous que nous levions la séance ?

Le juge d’instruction était bien trop subjugué par l’ascendant du policier pour émettre la moindre objection. Il avait, au surplus, le plus vif désir d’être libre, afin de pouvoir aller dans la ville rendre visite aux amis et leur raconter avec force détails ce qui s’était passé au cours de cette première confrontation.

Quelques instants après, M me Ricard qui avait abaissé non grand voile de crêpe sur son visage, regagnait en voiture son domicile. On reconduisait Théodore en prison entre deux gendarmes, au milieu d’une haie de badauds qui l’insultaient au passage. Quant à Juve, il se rendait paisiblement à la gare, en grommelant :

– Toute cette histoire ne tient pas debout.

Cependant, le policier ajoutait :

– Mais qu’est-ce qu’il y a au fond de tout cela ? Qu’est-ce qu’il y a ?

9 – LA NUIT DE BRIGITTE

Une disparition, même mystérieuse comme celle relative à M. Baraban, ne suffit pas à bouleverser une ville comme Paris, et cette aventure inexpliquée ne troublait guère, parmi les habitants de la capitale, que ceux qui s’étaient trouvés plus ou moins directement mêlés à cette affaire.

Il est bien certain que, d’autre part, le cas faisait à Vernon un certain tapage. Non pas parce qu’on y connaissait M. Baraban, mais parce que c’était dans cette ville qu’habitaient ses neveux et, surtout, parce que l’assassin présumé du malheureux homme était aussi originaire de la petite localité.

Au surplus, lorsque Théodore Gauvin avait été arrêté, nul ne s’était ému et la première journée, on s’était imaginé qu’il s’agissait là simplement de la maladresse d’un magistrat ou de quelque vengeance politique.

Ce n’était que le lendemain, au moment de la confrontation de Théodore Gauvin avec Alice Ricard, que l’on s’était dit :

– L’affaire prend de l’importance, et va devenir attrayante.

Toutefois, cette émotion curieuse n’était née que quatre jours, en somme, après la fameuse nuit tragique et mystérieuse, quatre jours pendant lesquels il s’était passé ailleurs d’autres événements.

C’est ainsi que précisément le jour où Juve se trouvait au palais de justice de Vernon, en train de procéder à l’interrogatoire du présumé coupable, un autre interrogatoire avait lieu à Paris, dans un coquet entresol de la rue Claude-Bernard.

Il y avait là deux amants, l’un des deux interrogeait l’autre et celui qui était questionné – la femme – semblait mettre une réelle mauvaise volonté à renseigner son ami.

Les deux amants qui se disputaient étaient d’une part, un jeune avocat stagiaire qui portait un nom célèbre au Palais. Il s’appelait Jacques Faramont, fils du bâtonnier de l’Ordre des avocats, lui-même inscrit au barreau de Paris depuis quelques semaines.

Le bâtonnier de l’Ordre, M e Henri Faramont, était non seulement une personnalité connue, mais encore son nom avait tout récemment fait du bruit dans les milieux artistiques et mondains à la suite de la fâcheuse aventure qui lui était survenue à l’occasion d’une exposition artistique au palais de Bagatelle [5].

Un superbe tableau de Rembrandt, qu’il avait confié aux organisateurs pour donner quelque attrait à leur exposition, avait été complètement maquillé sur l’initiative du célèbre bandit Fantômas qui voulait s’en emparer, puis volé par le bandit, repris par Juve et finalement détruit par Fantômas.

On avait parlé de cette affaire extraordinaire pendant plusieurs semaines au Palais, d’autant que, pendant la courte détention que Fantômas avait subi à la prison de la Santé, après s’être constitué prisonnier, il avait choisi pour défenseur M e Faramont précisément.

Le fils du bâtonnier, Jacques Faramont, avait, depuis qu’il était avocat stagiaire, persuadé sa famille de l’utilité qu’il y avait à ce qu’il possédât un appartement privé.

– La règle du barreau, affirmait-il – et cela était exact –, exige qu’un avocat soit établi dans ses meubles [6]. Or tant que je demeure avec mes parents, je ne me conforme pas aux prescriptions du barreau.

Et, à force de solliciter son père et sa mère, Jacques avait obtenu qu’on lui louât un petit entresol rue Claude-Bernard, où il s’était installé une superbe bibliothèque, avec tous les vieux ouvrages de jurisprudence que son père ne pouvait utiliser.

Ce n’était pas cependant le seul désir de se conformer aux règles du barreau qui avait déterminé Jacques Faramont à s’installer chez lui.

Comme tout jeune homme qui se respecte, l’avocat stagiaire avait une petite amie, qui venait lui rendre de si fréquentes visites que, parfois, elle arrivait le samedi matin, pour ne s’en aller que le samedi de la semaine suivante.

Cette petite amie qui répondait au nom de Brigitte, avait connu Jacques alors que celui-ci venait à Ville-d’Avray, chez son oncle et sa tante, M. et M me de Keyrolles.

Brigitte exerçait alors la modeste, mais honorable profession de domestique. Ses charmes toutefois, sa grâce mutine, son petit air déluré, avaient grisé l’avocat, et dès qu’il avait été installé, il n’avait trouvé rien de mieux que de persuader Brigitte de quitter sa place pour venir s’installer chez lui.

Pour parer à tous les inconvénients possibles, éviter les surprises brusques et ennuyeuses, Brigitte avait quitté ses maîtres en leur disant qu’elle préférait rentrer à Paris, pour y faire des ménages et ne pas rester dans une seule place.

Or il s’était trouvé, comme par hasard, que Jacques Faramont allait avoir besoin d’une femme de ménage. On avait naturellement, dans la famille, agréé, voire recommandé même, Brigitte.

Souvent, les parents sont aveugles et ne voient point ce qui leur crève les yeux.

Ce jour-là, l’avocat et sa maîtresse se boudaient après s’être disputés. Ils étaient assis l’un en face de l’autre, et cependant que Jacques compulsait rageusement un dossier, Brigitte faisait un semblant de couture, plus pour occuper ses doigts nerveux que pour avancer les travaux de la maison.

Lasse de ce silence qui durait depuis quelques instants, Brigitte prit cependant la parole :

– Jacques, dit-elle, demande-moi pardon.

– De quoi ? fit le jeune homme d’un ton bourru.

– De ce que tu as fait, tout à l’heure, qui m’a obligée à être méchante avec toi.

C’était là un argument un peu spécieux, mais le jeune stagiaire n’était pas rancunier. Il quitta son dossier, vint s’asseoir à côté de sa maîtresse.

– Eh bien, oui, fit-il, je te demande pardon, de t’avoir ennuyée, questionnée. C’est fini maintenant.

Brigitte l’embrassait tendrement.

– C’est de ta faute aussi, soupira-t-elle. Tu avais été si méchant l’autre jour avec moi, que mon départ était bien naturel.

Jacques Faramont fronçait les sourcils.

– Je ne dis pas le contraire. Je suis nerveux et vif, et tu sais pourtant que j’ai bon cœur. Je ne t’en ai pas voulu d’être partie, mais bien de n’être revenue que le lendemain matin. Qu’as-tu bien pu faire toute la nuit ?

Brigitte s’énervait :

– Mais je te l’ai dit. J’ai passé la nuit à pleurer, à rager contre toi.

L’avocat ne paraissait pas convaincu :

– C’est entendu, fit-il, on pleure comme ça, on rage une heure, deux heures. Mais de onze heures du soir à huit heures du matin, et cela lorsqu’on est dans la rue, tu avoueras que c’est extraordinaire.

De grosses larmes perlaient aux paupières de Brigitte. Elle insista, tapant du pied :

– Tu peux bien me croire, tout de même. Je n’ai été nulle part ou plutôt partout. Ah, j’en ai fait des kilomètres ! Puisque je te dis que j’ai même voulu me tuer, me flanquer à l’eau.

Le jeune homme, repris par la douce attitude de sa maîtresse, se rapprochait d’elle, la serrait contre son cœur, quand un coup de sonnette retentit.

Brigitte se dressa toute droite :

– Voilà quelqu’un, fit-elle. Je vais aller ouvrir.

C’était un pauvre bougre qui avait sonné, un homme à l’aspect misérable, qui, sans doute, ému par l’élégance de la petite bonne et la magnificence de l’appartement à laquelle il n’était pas habitué, s’inclina respectueusement en demandant :

– M e Jacques Faramont est-il visible ?

Le visiteur se nommait : il venait pour son divorce, il était envoyé par l’assistance judiciaire.

En personne bien stylée, Brigitte le fit entrer dans le cabinet de l’avocat, cependant qu’elle échangeait un coup d’œil significatif avec son amant.

La consultation dura une bonne demi-heure. L’homme partit enchanté.

À peine la porte s’était-elle refermée sur lui, que la discussion reprenait entre Brigitte et Jacques Faramont :

– C’était bien inutile, déclara le jeune homme, d’aller ainsi faire la folle et de courir tout Paris. Moi, j’étais dans les transes pendant cette nuit-là, ne sachant pas ce que tu étais devenue.

Brigitte allait répondre, elle s’arrêta :

– On a sonné, fit-elle. Décidément, il y a du monde aujourd’hui.

Elle remit son tablier, retourna voir, mais en ouvrant la porte, elle éclata de rire.

– Tiens, c’est vous ? fit-elle.

Et, tendant une main cordiale au visiteur, elle lui dit :

– Entrez donc, Jacques est là.

C’était un camarade, François Marbel, qui avait fait son droit avec le fils du bâtonnier, comme lui inscrit au barreau. Il était joyeux compagnon, ce François Marbel, et lorsqu’il venait, on pouvait être sûr que c’était toujours pour organiser quelque partie, quelque fête, quelque promenade.

– Dites donc, vous autres, commença-t-il en s’asseyant, c’est pas la peine de disparaître, sous prétexte que vous êtes des amoureux. On ne voit plus Jacques nulle part, ni au café ni au Boul’Mich [7] et vous non plus, charmante Brigitte. Il faut absolument que ça cesse. Nous allons dîner ensemble ce soir et faire la bombe ensuite. C’est d’ailleurs le commencement du mois, et il faut profiter de ce qu’on a de l’argent. Dans huit jours, nous n’aurons plus qu’à compter sur les honoraires de nos clients, et Dieu sait si ces bougres-là sont généreux en paroles, et rapiats sur le chapitre des billets de banque.

– Ça c’est bien vrai, déclara Brigitte qui, ayant pour mission de tenir les comptes de Jacques Faramont, avait même, à cet effet, acheté un carnet de cuisine, où devaient figurer les honoraires reçus par l’avocat. Or, jusqu’à présent, le carnet était demeuré rigoureusement vierge. On accepta le rendez-vous de Marbel, qui se retirait, prétextant une affaire importante. En réalité, il avait rendez-vous avec une petite femme du quartier, qu’il voulait inviter à dîner.

On était allé reconduire l’avocat sur le seuil de la porte. Au moment où il s’en allait, la concierge, qui montait faire sa distribution de lettres, remit un pli à Brigitte :

– Voilà pour vous ma petite demoiselle, déclara-t-elle.

Brigitte croyait que ce courrier était destiné à son amant, elle le lui apporta. C’était une enveloppe imprimée, portant l’en-tête de la Compagnie des Chemins de fer d’Orléans. Machinalement, Jacques avait pris l’enveloppe, mais il la rendit à Brigitte.

– Regarde donc, fit-il, c’est pour toi.

– Pour moi ? s’écria la jeune femme stupéfaite, comment sait-on que j’habite ici ?

– Il faut croire, précisa logiquement Jacques Faramont, que c’est toi qui l’as dit, sans cela personne ne l’aurait deviné. Eh bien, ouvre.

– Je ne sais pas ce que cela veut dire, fit-elle après avoir lu rapidement.

Jacques lut à son tour :

Madame,

Un colis qui vous est destiné est à votre disposition à la gare des marchandises d’Austerlitz, où vous pouvez le retirer à partir de ce jour.

– Un colis ? Tu attends donc quelque chose ?

– Mais non.

– C’est un colis important, il pèse cent dix kilos et il y a quatorze francs à payer.

– Je ne comprends pas du tout.

– Ah par exemple, l’expéditeur de ce colis est un nommé Baraban.

– Baraban ?

– Tu connais M. Baraban ?

– Je le connais, évidemment. Oui et non. Assurément je le connais. Mais pour ce qui est de le connaître comme tu penses, je ne le connais pas.

– Brigitte, il faut que tu précises, comment connais-tu ce Baraban ?

– Oh, après tout, il n’y a pas de mal à cela. Avant d’entrer comme bonne chez ton oncle et ta tante, j’étais femme de ménage chez c’t’homme-là. Un drôle de type, vois-tu. Presque toujours absent.

– Où habitait-il ?

– Rue Richer, 22. Même qu’il ne me plaisait pas beaucoup. D’abord, c’était un vieux et les vieux, ça m’a toujours répugné. Même sans rien faire avec eux. Il est vrai que je ne l’ai jamais vu qu’habillé.

– Habillé ?

– Eh bien oui, tu ne trouves pas cela étonnant ?

– Non, fit Jacques, c’est le contraire qui m’aurait surpris. Est-ce qu’un homme se montre nu à sa femme de ménage ?

– C’est vrai, déclara Brigitte, pourtant il y a des exceptions, ainsi toi…

– Que tu es bête, ma pauvre Brigitte, fit Jacques nerveusement, moi je suis ton amant, c’est tout différent. Enfin, que s’est-il passé lorsque tu étais chez cet homme ?

– Dieu, que tu es agaçant ! Que veux-tu qu’il se soit passé ? Rien du tout. D’abord, il était absent de chez lui trois jours sur six, cet homme-là. Il avait des airs extraordinaires pour arriver et partir. Il s’enfermait dans sa chambre. À clé. Un espèce de piqué quoi. Moi, ça m’était bien égal, après tout, car il n’était pas exigeant pour le service.

– Pourquoi l’as-tu quitté ?

– Je ne sais pas. Je ne sais plus… Attends donc, si… C’était un vrai grigou, qui discutait toujours les notes et ne voulait pas me donner d’augmentation. On s’est disputé un jour, au sujet d’une clé de son appartement, que j’avais perdue. Il voulait me la faire payer.

– Qu’est-ce que tu dis ?

– Je dis, répéta celle-ci toute saisie, que c’est rapport à sa clé que je suis partie. Je ne voulais pas la payer. D’abord, je ne l’avais pas perdue, la meilleure preuve c’est qu’en rangeant mes affaires, il y a quelques jours, je l’ai retrouvée dans une petite boîte.

« Mais qu’est-ce qu’il a ? pensa Brigitte, qu’est-ce que tout ça peut bien lui faire ? »

– Brigitte, ma petite Brigitte, il se passe quelque chose de grave, de très grave. Il faut que tu me racontes franchement, que tu me dises la vérité, toute la vérité.

– Comme à la cour d’Assises alors ?

– Ah je t’en prie, ne plaisante pas et ne parle pas de cour d’Assises. Dis-moi, poursuivit-il, la fameuse nuit où nous étions fâchés, où tu t’es promenée jusqu’au jour dans Paris, qu’as-tu fait ?

– Je te l’ai déjà dit ! Je me suis baladée de droite et de gauche et puis j’ai été me pencher sur le bord d’un parapet, d’un pont.

– Pour quoi faire ?

– Je voulais me jeter à la Seine de désespoir.

– Ah, malheureuse Brigitte.

– Je n’en ai rien fait, puisque je suis là. Je me suis d’ailleurs contentée après avoir regardé couler l’eau du haut du pont, de descendre sur la berge et d’aller dormir entre deux pierres de taille, sous ce pont-là.

– Et c’est tout ? interrogea Jacques Faramont.

– C’est, en tout cas, tout ce que je te dirai. Tu es vraiment trop curieux, et puis tu m’assommes à la fin. Nous avons beau être amant et maîtresse, je ne suis pas ta légitime, tu n’es pas mon mari, on est libre.

Brigitte s’imaginait qu’elle allait ainsi surexciter la jalousie de son amant et que tout finirait par de tendres épanchements. Il n’en était rien. Jacques Faramont ne manifesta pas de jalousie, il devint grave :

– Elle connaissait Baraban, murmurait-il, elle a été chez lui il y a trois mois, et cette clé, cette clé… Tu ne lis donc pas les journaux, Brigitte ?

– Les journaux illustrés, quelquefois, quand j’attends chez le coiffeur, mais les autres, jamais. Je préfère les romans.

– Ah, s’écria Jacques Faramont, tu préfères les romans. Eh bien en voici un de roman, écoute.

Jacques Faramont, en phrases brèves, hachées, lui racontait :

– Il y a trois jours, un homme a mystérieusement disparu de chez lui. On croit qu’il a été assassiné, des traces de lutte et des taches de sang découvertes par la police dans son appartement ne laissant aucun doute à ce sujet. Une enquête a été ouverte, on recherche l’assassin, déjà quelqu’un a été arrêté. Mais ce présumé coupable aurait un complice, ou plutôt une complice. On soupçonne une personne, servante ou maîtresse, bien au courant de l’existence de la victime et qui aurait pu pénétrer chez lui sans sonner, ayant une clé de l’appartement.

– Eh bien ? interrogea Brigitte, qui pâlissait légèrement.

– Eh bien ? hurla Jacques Faramont, comprends donc l’homme qui a disparu, l’homme que l’on croit assassiné, habitait 22, rue Richer, et il s’appelle Baraban.

– Ça n’est pas possible.

– Comme je te dis. Tu comprends maintenant pourquoi je suis ému, pourquoi j’ai peur ?

– Mais je n’ai rien fait, voilà plus de trois mois que je ne l’ai pas vu ce Baraban. J’étais sa bonne et voilà tout. Jamais je n’ai couché avec…

– La clé, la clé !

Brigitte se laissa tomber dans un fauteuil.

– Eh bien, quoi ? La clé ?

– On en parle dans les journaux, fit le jeune avocat, et l’on recherche activement la personne qui avait emporté cette clé, et dont on suppose qu’elle s’est servie. Mon Dieu ! Mon Dieu, Brigitte, que va-t-il arriver ? Songe donc, la nuit du crime, c’est la nuit où tu as découché !

10 – LA MALLE VERTE

– Je n’aime pas la vie tranquille. Pas plus que l’existence casanière. Ça, c’est couru, vendu, pesé. Tout le monde le sait. Moi le premier. Et cependant, on ne me ferait pas quitter mon domicile en ce moment pour tout l’or du monde. Vraiment, il s’y passe trop de choses et l’on pourrait me donner vingt francs de l’heure que je ne mettrais pas les pieds dehors.

C’était Fandor qui monologuait ainsi. Le journaliste, toutefois, en dépit de sa déclaration, ne demeurait pas immobile dans son appartement. Si, contrairement à ses habitudes, il n’était pas sorti de sa maison depuis la veille, à coup sûr, il ne vivait pas chez lui. Fandor semblait s’être installé, pour ainsi dire, à poste fixe sur le palier de son étage.

Sur ce palier, Fandor, en effet, était comme il le disait, aux premières loges pour suivre les péripéties de ce qu’on appelait déjà « l’Affaire Baraban ».

Juve était parti la veille, brusquement, pour aller à Vernon interroger le présumé coupable et les époux Ricard. Fandor savait que son ami ne reviendrait à Paris que tard dans la soirée. Il estimait que son devoir était, en l’attendant, de se documenter le mieux possible.

Fandor, qui était entré dans sa chambre à coucher, la quitta soudain pour courir une fois de plus sur le palier, attiré par le bruit d’une discussion. Il se pencha sur la rampe, écouta.

À l’étage en dessous, où se trouvait l’appartement de M. Baraban, quelqu’un parlementait avec la concierge.

– C’est inimaginable, disait cette personne à la voix masculine et aux intonations coléreuses, c’est inimaginable que je ne puisse pas pénétrer dans cet appartement. Si on ne me laisse pas faire, je me demande qui sera mieux qualifié que moi pour y entrer.

Voix de l’excellente concierge de Fandor :

– Ma foi, Monsieur Ricard, je ne demanderais pas mieux. J’ai reçu les ordres les plus formels de la police. Il paraît qu’on ne plaisante pas dans ces sortes d’affaires. Interdiction absolue de laisser entrer personne. D’abord, il y a les scellés, à ce qu’on raconte.

– Mais, s’écriait le visiteur, qui insistait, il me semble qu’on pourrait tout de même faire une exception pour moi qui suis le neveu du mort.

– Monsieur, on ne me laisse pas entrer, moi, la concierge de la maison.

Mais, soudain, Fandor eut une idée :

– C’est Ricard, songeait-il, c’est le neveu du défunt. Comment se fait-il qu’il soit à Paris ?

Le journaliste descendit quelques marches. Une grande curiosité lui était venue soudain. Il voulait voir la tête de cet homme, et peut-être aussi, engager la conversation avec lui. Du milieu de l’escalier, Fandor l’aperçut et le considéra quelques instants, sans que M. Ricard s’en doutât. M. Ricard, à ce moment, griffonnait nerveusement quelques lignes au crayon sur une carte de visite qu’il remettait ensuite à la concierge.