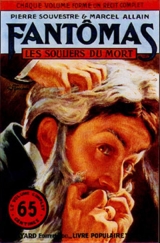

Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)

Mais désormais la place était nette et Juve et les magistrats pouvaient enquêter.

– Voyons, fit Juve résumant d’un mot la situation, supposons que l’on ne sait rien, et pour comprendre, regardons.

Il regarda longuement le cadavre, il remarqua la face violacée, la langue tirée, les membres raides. Il constata que le nœud coulant était soigneusement fait, que la corde solide avait été habilement attachée à la rosace du plafond :

– Oh, oh, fit Juve.

Lentement, le policier tournait à cet instant autour du cadavre. Il étudiait si attentivement les choses qu’on eût véritablement dit qu’il cherchait à graver pour toujours leur souvenir dans son esprit. Puis enfin, lorsque cet examen fut terminé, Juve reprit la parole :

– Monsieur Varlesque, s’il vous plaît, à quelle heure a-t-on trouvé ce malheureux ?

Le juge d’instruction répondit d’une voix tremblante :

– Mais je vous donnerai la même heure que M. le procureur. M. le procureur le sait comme moi, on a découvert le suicide à neuf heures du matin.

– Dans quelles conditions ?

Le juge d’instruction jeta un regard éperdu à M. de Larquenais :

– M. le procureur vous dira, commençait-il, que les choses se sont passées…

À cet instant, le juge d’instruction s’arrêta. M. de Larquenais en profita pour prendre la parole.

– C’est fort simple, dit-il. Étonné de ne pas voir descendre M e Gauvin, sa vieille bonne est montée, et l’a trouvé pendu.

– Bien ! Qu’a-t-elle fait alors ?

– Elle s’est assurée que son maître était mort, puis a donné l’alarme. On est venu me chercher.

– Très bien. Ensuite ?

M. de Larquenais parut troublé :

– Mais, ensuite, rien… Je me suis dépêché de m’habiller, j’ai prévenu les quelques amis que vous avez vus du malheur qui venait d’arriver, j’ai fait chercher M. Varlesque, enfin nous sommes accourus.

– Le plus rapidement possible. Allons, c’est parfait. Et depuis, vous enquêtez ? En somme, continua Juve après quelques instants de silence, quels sont les résultats de vos enquêtes ?

M. Varlesque jeta un regard suppliant à M. de Larquenais pour lui demander de répondre. Le procureur, moins timide, s’exécuta :

– Nous avons constaté tout d’abord que M e Gauvin s’était suicidé habillé.

– En effet, railla Juve, ça se voit.

– Nous avons constaté, en outre, qu’il n’y avait pas de désordre dans la chambre.

– Bon, bon. Après ?

– Nous avons remarqué, enfin, que le suicidé avait fait preuve, pour se pendre, d’un courage extraordinaire.

Cette dernière remarque parut intéresser Juve :

– Vraiment ? demanda-t-il. Pourquoi ?

– Je suis tout à fait de l’avis de M. le procureur, disait M. Varlesque. Il a fallu à M e Gauvin un courage extraordinaire.

– Pourquoi ? répéta Juve.

– Parce que, reprit M. de Larquenais, vous pouvez voir vous-même, monsieur le policier, que le malheureux, pour se pendre est monté sur cette petite chaise basse qui gît encore, renversée. Il n’est donc pas tombé de haut, autrement dit, il s’est tué par strangulation et non pas, comme il arrive lorsque des pendus se jettent d’un meuble élevé, par dislocation de la colonne vertébrale.

Le procureur parlait avec de grands gestes. Il attendit la réponse de Juve.

Juve, cependant, examinait toujours le cadavre.

– Enfin, demandait-il, quelle est votre conclusion ?

– Ma conclusion ? demanda le procureur interloqué. Que voulez-vous dire ? Je n’ai pas de conclusion, le suicide est patent, manifeste, indiscutable.

Brusquement, M. de Larquenais s’interrompit.

Il lui avait semblé que Juve, imperceptiblement, haussait les épaules. Le policier s’était tourné vers M. Varlesque :

– C’est bien votre avis ? demandait-il.

M. Varlesque lui répondit tout de suite :

– Assurément, je pense comme vous, monsieur le procureur.

Mais Juve se taisait toujours.

M. Varlesque, alors, répéta la question de son supérieur :

– Vous pensez bien comme nous, monsieur Juve, vous êtes bien d’avis qu’il y a eu suicide ?

À cet instant, le policier sourit presque :

– Moi, répondait-il, pas du tout, je suis d’un avis diamétralement opposé.

Et, comme les magistrats le considéraient effarés, Juve ajoutait :

– Cette mort n’est pas due à un suicide, mais à un crime. Voilà la vérité !

Juve, en parlant, avait traversé la chambre.

Il alla crier à l’un des gendarmes, arrivés naturellement après tout le monde, mais qui stationnaient maintenant au pied de l’escalier :

– Ramenez-moi vite un médecin !

L’ordre donné, Juve revint auprès du cadavre.

– Monsieur le procureur, et vous monsieur le juge d’instruction, vous avez vu cela ?

Le doigt tendu, Juve désignait le cadavre, montrait que sa poche de pantalon était un peu retournée, que la doublure apparaissait.

– Vous avez vu cela ? répétait-il.

– Non, avouèrent les magistrats.

Juve haussa les épaules, sortit de la pièce.

– Suivez-moi !

Juve descendit alors dans le cabinet de travail du notaire.

À peine y eurent-ils pénétré que les deux magistrats qui l’accompagnaient s’exclamèrent :

– Ah mon Dieu, mais c’est abominable ! Nous n’avions pas vu cela !

Des dossiers avaient été fouillés, bouleversés, ils traînaient sur le sol ; le coffre-fort, enfin, était ouvert, les clés du notaire étaient sur la serrure.

Le policier, à cet instant, ne pensait qu’à une chose :

« M e Gauvin détenait le billet 6 666, donc il a dû toucher les deux cent mille francs gagnés par ce billet. De là à conclure que l’assassin a volé ces deux cent mille francs, il n’y a qu’un pas. Matériellement, en effet, depuis le tirage de la loterie, on n’a pas eu le temps de prouver de façon absolue que ces deux cent mille francs devaient être rendus à la Chambre des notaires, puisque la loterie a été truquée. Donc, l’assassin a agi avec rapidité, et cet assassin… Oh il n’y a aucun doute à avoir à ce sujet, c’est le faux Baraban. C’est Fantômas. »

Juve, cependant, ne laissait rien voir de ses secrètes pensées. Il se leva avec effort et, s’adressant au procureur et au juge d’instruction, il décida :

– Retournons auprès du mort.

– Oui, reprenait M. de Larquenais, remontons près du suicidé.

Mais, à ce mot, Juve adressait au magistrat un regard railleur :

– Décidément, faisait-il, vous vous obstinez à croire à un suicide. Je vous dis que c’est un crime.

M. Varlesque, à ce moment, hocha la tête approbativement, il pensait maintenant comme Juve.

M. de Larquenais cependant avait retrouvé un peu de sang-froid.

L’attitude du policier le vexait. Il trouvait que Juve ne tenait pas assez compte de ce qu’on lui exposait.

– Monsieur, déclara le procureur un peu sèchement, je m’obstine à croire au suicide parce que je ne vois aucune preuve qu’il y ait eu crime.

Le procureur parlait maintenant d’un ton sec, cassant. Espérait-il impressionner Juve ? Juve ne fut aucunement troublé :

– Des preuves, dit-il, je vais vous en donner. J’imagine d’ailleurs que le désordre du cabinet de travail est significatif. Mais il y a mieux. Vous allez voir.

En montant l’escalier, Juve venait d’apercevoir devant lui le gendarme qu’il avait envoyé, quelques instants avant, quérir un docteur.

– Eh bien ? interrogeait Juve.

– Le médecin est là, monsieur.

– Où ?

– Dans la chambre du mort.

– Très bien.

Suivi des deux magistrats, Juve retourna dans la chambre tragique.

– Bonjour, docteur, disait le policier. Je vais vous demander un renseignement de la plus haute importance.

Le praticien s’était déjà empressé. Il avait rapidement coupé la corde. Le corps du notaire s’était affalé sur le sol. À genoux près de celui-ci, il avait la tête sur sa poitrine.

– Tout est fini, déclara-t-il.

– Assurément, répliqua Juve, c’est la première des choses dont je me suis assuré en entrant, je ne vous aurais pas attendu sans cela pour couper la corde.

Il y avait quelque ironie dans les paroles de Juve. Le médecin redressa la tête :

– Pardon, dit-il, mais à qui ai-je l’honneur de parler ?

– Au policier Juve.

– Ah très bien, ah pardon !

Le nom célèbre produisait encore une fois son effet. L’attitude du docteur changea. Il salua vaguement, de la tête, le procureur de la République et le juge d’instruction qu’il connaissait de vue, puis se retournant vers Juve :

– Monsieur, je suis à votre disposition. Pourquoi m’avez-vous fait mander ?

– Pour vous demander, docteur, si vous pouvez découvrir exactement les causes de la mort ? J’ai fait une remarque tout à l’heure, en examinant le cadavre, qui m’a vivement intéressé. Je serais heureux de vous l’entendre confirmer.

– Quelle est cette remarque ? demanda le docteur.

– Je préfère ne point vous en avertir et vous la laisser faire à votre tour.

– Soit.

Sans dégoût et sans horreur, avec l’indifférence parfaite qu’ont les gens accoutumés à vivre avec la mort, le médecin avait soulevé le corps de M e Gauvin.

Il se penchait sur la face violacée, il examinait soigneusement les chairs du cou meurtries, puis, ayant palpé la gorge, soigneusement, longuement, il demanda :

– Je crois que je devine votre remarque… Vous avez noté, sans doute, d’après la position de la tête – tout à l’heure elle était renversée sur le dos – que la mort était venue non point par asphyxie, par strangulation, mais au contraire par dislocation des vertèbres.

Juve, à ces mots, se mordait les lèvres :

– Oui, c’est cela, fit-il.

Et il jeta un regard triomphant aux deux magistrats qui, d’ailleurs, ne semblaient pas comprendre. Le médecin lui, à cet instant, réfléchissait :

– Il n’y a pas de doute, répéta-t-il, les vertèbres sont brisées, ce pendu a forcément dû sauter de très haut pour se pendre.

– Non, répliqua Juve, il est tombé de cette chaise basse.

Mais à ces paroles, le médecin protesta :

– C’est impossible, dit-il. Si le pendu était monté sur cette chaise basse et l’avait simplement renversée, il serait mort étouffé, étranglé, asphyxié. Or, les vertèbres, comme vous l’avez remarqué, monsieur, par la position de la tête, sont absolument disloquées. Le mort est tombé de haut.

Juve lentement répondit :

– Il y a une autre explication, docteur, dit-il, et je pense que votre science ne la démentira point. Le mort ne s’est pas pendu. Il a été pendu. Quelqu’un, de force, l’a attaché à cette corde, quelqu’un qui a imaginé la mise en scène de la chaise renversée. Quelqu’un qui avait intérêt à voler des papiers ici.

– Mais cela n’explique pas, interrompit le docteur, la dislocation des vertèbres.

– Monsieur, répliquait Juve, voici ce qui s’est passé. On a pendu ce malheureux. Quand il a été pendu, comme il ne mourait pas assez vite, on l’a saisi par les pieds, on s’est accroché à lui, on a pesé sur son cadavre de tout son poids. C’est l’effort de l’assassin qui a rompu les vertèbres. La dislocation de ces vertèbres, ce n’est pas seulement la cause de la mort, c’est encore et c’est surtout la preuve irréfutable de l’assassinat.

25 – DE VERNON À BORDEAUX

Juve, après cette enquête, sortit de l’étude du malheureux notaire, et, à pas pressés, remonta les faubourgs de la ville pour arriver devant une maisonnette d’apparence coquette et confortable, la villa des Ricard.

Le policier estimait, à l’heure actuelle, qu’il devenait de toute urgence de voir les mystérieux époux, de les interroger et de savoir quel rôle, au juste, ils avaient joué dans toutes ces aventures tragiques.

– C’est là, se disait-il, que j’obtiendrai assurément de nouveaux renseignements. Il faut que je voie les Ricard, que Fandor d’ailleurs doit pister à l’heure actuelle.

Juve, en effet, en était venu à se demander si réellement Baraban n’était pas mort, car il imaginait que, seulement dans ce cas, Fantômas pouvait oser se substituer à lui.

Une autre hypothèse se formait également dans son esprit. Baraban était-il réellement revenu, et se trouvait-il actuellement à Vernon, alors que Fantômas, dans un but ignoré, était venu dans l’appartement que l’oncle des Ricard occupait rue Richer ?

En un mot, les Ricard étaient-ils dupes, inconscients et involontaires, de l’attitude de Fantômas, ou marchaient-ils d’accord avec lui ?

Juve, à cet instant, ne se doutait certes pas que, quelques instants auparavant, tandis qu’involontairement il menait l’enquête relative à l’assassinat de M e Gauvin, à quelques mètres de lui, Fandor, de la porte de sa cabane, avait d’abord vu s’enfuir les Ricard en automobile. Puis enfin, avait eu la chance de retrouver Fernand Ricard à la gare de Vernon et de pouvoir sauter après lui dans l’express du Havre.

Juve arrivait devant la villa. Il sonna plusieurs fois, s’étonna de ne voir personne dans les environs.

Au bout d’un certain temps, la porte d’entrée de la maison s’entrebâilla, et, sur le petit perron, apparut la silhouette d’une bonne que Juve reconnut pour l’avoir déjà vue.

Le policier lui fit son plus aimable sourire, et, se rapprochant paisiblement, il interrogea :

– Dites-moi, mon enfant, où sont M. et M me Ricard ? J’ai une communication importante à leur faire.

– Monsieur et madame ? Monsieur et madame, ils ne sont pas là.

– Savez-vous où ils sont ?

La bonne leva les bras au ciel :

– Moi ? Je ne sais pas, monsieur. Mais je crois bien que les patrons sont partis faire une promenade.

– Qu’est-ce qui vous fait penser cela ?

– Dame, fit la bonne, il est venu tout à l’heure quelqu’un avec une automobile, une comme j’en ai jamais vu de si belles, et qui faisait plus de tapage que tout un chemin de fer.

– Et alors ? interrompit Juve.

– Alors, le chauffeur qui conduisait leur a dit : « Montez donc avec moi » et ils sont montés.

– Ah sapristi, et ce monsieur qui est venu les chercher, ce chauffeur qui conduisait la voiture, le connaissez-vous ?

– Ma foi non, monsieur, fit la bonne, il avait des lunettes.

– Et de la barbe ?

– Ma foi non, monsieur, je crois qu’il était rasé plutôt.

Le policier réfléchit. Il murmura, pensant tout haut :

– Alors ils sont partis, c’est embêtant, très embêtant…

– Par exemple, je peux bien dire à monsieur qu’ils n’ont pas dû aller très loin, parce que madame est revenue.

– Madame qui ? M me Ricard ?

– La patronne, oui monsieur.

– Ah, soupira le policier dont le visage s’éclairait, fallait donc le dire tout de suite.

Et, rapidement, il gravit les marches du petit perron, voulant s’introduire dans la maison. La petite bonne lui barra le passage :

– Où va monsieur ?

– Voir madame.

– Madame n’est pas là.

– Mais vous venez de me dire qu’elle est rentrée.

– Oui, mais madame est repartie.

– Ah zut ! cria Juve. Et elle n’a rien fait ? Elle ne vous a rien dit ?

– Si et non, monsieur.

– Qu’est-ce que cela signifie ?

La petite bonne, visiblement, était intimidée. Elle rougit jusqu’aux oreilles. Néanmoins, elle recula à l’intérieur de la maison, empêchant Juve de la suivre, et pénétra dans la salle à manger. Sur la table, il y avait une enveloppe, elle la désigna d’un geste hésitant au policier :

– Madame a laissé cela, fit-elle.

Juve se précipita, prit l’enveloppe, il lut la suscription et ne put retenir un cri d’étonnement : Monsieur le chef de la Sûreté.

Certes, cette lettre ne lui était pas destinée, mais le policier n’hésita pas une seconde, et, devant la petite bonne ahurie, il déchira l’enveloppe. Celle-ci contenait deux lettres, l’une d’une écriture féminine, mince et penchée, très à la mode, l’autre plus épaisse, plus nette, une écriture d’homme.

Le policier parcourut cette dernière lettre. Elle était ainsi conçue :

Monsieur le chef de la Sûreté,

Je suis un homme bien malheureux. Non seulement il m’est arrivé depuis quelque temps les histoires terribles que vous savez, et qui font bien du tort à un innocent comme moi, mais encore, dans ma vie intime, j’éprouve d’effroyables déboires. Je viens d’apprendre que ma femme que j’adorais, que ma chère Alice, me trompe abominablement, et cela depuis fort longtemps déjà, avec un misérable qui n’est autre que notre oncle Baraban !

J’en ai la preuve formelle par la lettre que je vous remets ci-joint et que m’adressait mon épouse ; aussi, en ai-je assez de l’existence. Je vais me donner la mort. Lorsque cette lettre vous parviendra, je n’existerai plus, la mer, le grand océan sera devenu mon tombeau.

La lettre était signée : Fernand Ricard.

– Oh, oh, fit Juve, cela se corse.

Et dès lors, le policier, sans prêter la moindre attention à la servante, qui demeurait toujours à côté de lui, interdite et silencieuse, lut la seconde lettre :

Mon pauvre Fernand,

Je ne puis plus tenir et je souffre de cette existence de dissimulation que j’ai dû m’imposer depuis quelques mois. Tu fus toujours pour ta chère Alice un époux exemplaire, je ne puis pas en dire autant de celle qui trace ces lignes en ce moment, et qui, lorsqu’elle signera, mouillera de ses larmes son aveu.

Je te trompe, mon pauvre chéri, et j’ai un amant, c’est mon oncle Baraban. Cet homme m’a conquise en dépit de mes efforts pour lui résister, je suis à lui tout entière et pour jamais.

Adieu, je pars, ne me demande pas où je vais, ne cherche pas à le savoir. L’oncle Baraban sera désormais le seul homme avec qui j’achèverai mon existence, le sort en est jeté !

Quant à toi, Fernand, je t’en supplie, oublie-moi. Tu es jeune encore, refais-toi une nouvelle existence, tu obtiendras facilement le divorce, et je souhaite que tu trouves bientôt une jeune fille, une femme, plus digne de toi que je ne l’étais.

Adieu et pardonne-moi.

Comme l’avait annoncé Fernand Ricard dans sa lettre, celle que venait de lire Juve était signée Alice. Le policier demeura perplexe :

– Oh, oh, pensa-t-il, voilà qui est bizarre et qui vient à point nommé pour compliquer encore la situation.

Instinctivement, Juve avait cru, en lisant la lettre de Fernand, qu’il n’y avait aucun sous-entendu, aucun mystère dissimulé dans cette déclaration. Mais voici que désormais, il trouvait que les choses s’arrangeaient trop bien et il se demandait si ces deux lettres, réunies sous une même enveloppe, mises bien en évidence sur la table de la salle à manger, ne constituaient pas un piège.

Le policier se posait la question : « Ces gens-là n’ont-ils pas l’intention de nous flouer une fois de plus ? »

Juve interrogea la bonne :

– Il y a combien de temps que M me Ricard a quitté son domicile ?

– Une demi-heure environ, monsieur. Elle n’est restée ici que quelques instants, le temps de déposer cette lettre.

Le visage de Juve s’éclaira :

« Parbleu, ça y est, pensa-t-il, c’est un subterfuge, une blague et malgré leurs précautions, ces deux sinistres farceurs ont été bien naïfs. Le fait même que c’est Alice Ricard qui a apporté la lettre dévoile toute leur complicité. »

Et le policier demanda à la bonne :

– Indépendamment de ce monsieur venu les chercher en automobile, n’avez-vous vu personne aujourd’hui auprès de vos patrons ?

– Ma foi non, monsieur, fit la bonne.

Juve, machinalement, regarda autour de lui, s’efforçant de trouver un indice quelconque qui lui permettrait de reprendre la filature des époux Ricard, assez compromise en ce moment. Il avisa soudain, sur une étagère, un indicateur des chemins de fer ouvert.

Il regarda le livret et constata que la page qui s’offrait à sa vue concernait le service des trains de Paris à Vernon et réciproquement.

« Bien, pensa Juve, je vois ce que c’est ! On est parti pour Paris. »

Dès lors, sans prendre congé de la bonne, le policier précipitamment gagna la gare.

Il interrogea le chef de gare, qui ne savait rien sur les mouvements des voyageurs, mais le distributeur des billets renseigna Juve de la façon la plus complète :

– Les époux Ricard ? déclara-t-il, mais oui je sais parfaitement ce qu’ils sont devenus. M. Fernand a pris le train cet après-midi à deux heures vingt, je lui ai donné un billet pour Le Havre. J’en suis sûr, je l’ai remarqué, car il possède une carte d’abonnement qui lui donne droit au demi-tarif.

– Et M me Ricard ? demanda Juve.

– M me Ricard, fit l’employé, je l’ai vue, elle aussi.

– Partir pour Le Havre ?

– Non, monsieur, elle est partie pour Paris, en deuxième classe, par l’omnibus de quatre heures onze.

Il y avait de cela environ dix minutes, par conséquent. Juve serra les poings :

– Nom de nom de nom, j’ai la guigne. Nous jouons à cache-cache, absolument, et je la manque de quelques instants.

Le policier retourna sur le quai, interrogea le chef de gare :

– Ce train de quatre heures onze, à quelle heure arrive-t-il à Paris ?

– Oh, fit le haut fonctionnaire de la compagnie, il ne va pas bien vite. C’est un omnibus qui fait toutes les stations et, en outre, se range pour laisser passer les express. En principe, il doit arriver vers six heures à Saint-Lazare. Mais vous savez, on peut prévoir du retard.

– N’y a-t-il pas moyen, demandait Juve, d’arriver avant ce train par un express ?

– Non, déclara le chef de gare. Cependant, si vous attendez le train de cinq heures deux, vous serez à Paris dix minutes environ après l’omnibus.

Juve haussa les épaules :

– Dix minutes après, dix minutes… grogna-t-il. En dix minutes, Alice Ricard a le temps de disparaître vingt fois.

Il réfléchit quelques instants, puis, brusquement quitta la gare, courut au bureau de poste, se présenta au receveur.

– Cher monsieur, lui disait-il, après s’être fait connaître de lui, il s’agit de me réserver d’urgence, pendant que je rédige le télégramme, un circuit pour le Havre et un autre pour Paris.

– Bien, monsieur l’inspecteur…

Cependant que le receveur donnait des ordres, Juve fiévreusement rédigeait une dépêche ainsi conçue :

Sûreté le Havre. Surveillez dans votre ville arrivée Fernand Ricard, petit homme trapu, musclé, cheveux châtains, surveillez principalement voisinage du port. Cet homme veut se suicider, empêchez-le. Si parvenez à l’identifier, procédez arrestation immédiate.

Le policier signa d’un chiffre qui authentifiait sa dépêche auprès des autorités policières du Havre, puis prépara également une dépêche pour la Sûreté de Paris.

Il y disait :

Cueillez Alice Ricard descente du train six heures gare Saint-Lazare venant de Vernon.

Cependant, avant de lancer cette dépêche, Juve eut un moment d’hésitation. Puis, au lieu de la remettre à l’employé, qui attendait, il la garda dans sa poche.

– Non, fit-il, ça ne va pas. Il ne faut pas que je la fasse arrêter, je risquerais de tout perdre.

Le policier venait d’avoir deux idées en même temps : la première, c’était qu’il lui fallait à toute force rejoindre Alice Ricard, et la pister sans se faire remarquer d’elle afin de savoir, si oui ou non, elle allait rejoindre l’oncle Baraban, auquel cas Juve ferait coup double, car il retrouverait, par Alice, soit le véritable oncle Baraban encore vivant, comme cela était possible, soit celui qui se faisait passer pour ce mystérieux personnage, c’est-à-dire Fantômas, que peut-être Alice allait rejoindre.

Une autre idée avait germé dans l’esprit du policier.

Alors qu’il écrivait ses dépêches dans le bureau de poste, il venait d’entendre, en effet, le ronflement puissant d’une grosse automobile qui s’était arrêtée devant la porte du bureau. Deux jeunes gens en étaient descendus pour y timbrer des cartes postales et cette opération terminée, l’un d’eux demandait à un employé :

– Aoh ! Combien de kilomètres pour aller à Paris ?

C’étaient des Anglais ou des Américains.

– Quatre-vingt-dix environ, avait répondu l’employé.

Et l’Américain dit à son compagnon avec un fin sourire :

– Aoh, nous serons arrivés dans moins de soixante minutes.

Ils regagnèrent leur véhicule, un modèle de course au capot imposant, sous lequel devait se dissimuler un moteur d’une extrême puissance.

Juve les suivit. Au moment où l’un des Américains mit en route, Juve sollicita celui qui était au volant.

Le policier parlait parfaitement l’anglais.

– Messieurs, leur dit-il dans la langue de Shakespeare, je serais bien désireux de rentrer le plus vite possible à Paris.

– Ah.

Juve, indiscrètement, insista :

– Je vous en supplie, permettez-moi de monter dans votre véhicule ?

L’Américain hocha la tête :

– No, pas de place, fit-il.

– Pas aimable, songea le policier.

Il dissimula son mécontentement et insista, criant à tue tête, car le moteur faisait un épouvantable vacarme :

– Voyons, messieurs, je vous en supplie, voici ce qui se passe : je recherche une femme que j’adore, et il faut absolument que je la revoie à Paris où elle m’attend. C’est une histoire d’amour et vous ne laisserez pas un amoureux dans l’infortune.

Mais l’Américain, brutalement, secoua encore la tête.

– No, fit-il, pas de place même pour les flirts.

Cette fois, le visage de Juve se crispa :

– Eh bien, puisque c’est comme ça, déclara-t-il, je m’en vais vous empêcher de partir, moi ! D’abord, votre voiture n’a pas de numéro, à l’arrière, qui soit en règle, et je vous prie de me montrer votre permis de conduire ?

Le policier parlait absolument au hasard, mais l’Américain semblait troublé. Il s’expliqua :

– Nous étions arrivés depuis hier seulement, pas encore eu le temps de régulariser.

Mais avec méfiance, l’Américain poursuivit :

– Quel droit vous avez pour demander ces renseignements ?

Juve se nomma :

– Inspecteur de la Sûreté, ajouta-t-il.

Soudain, le visage de l’Américain s’éclaira :

– Aoh, fit-il, nous autres, aimer beaucoup police. En Amérique, tous les détectives sont des gentlemen, êtes-vous aussi un gentleman ?

« Allons, pensa Juve, il y a du mieux. »

– Je suis un gentleman, fit-il.

Puis, se penchant à l’oreille de son interlocuteur, il ajouta :

– Ce n’est pas un amoureux que je suis, ni une femme que je vais chercher à Paris, mais c’est un bandit après lequel je cours. Il faut que vous m’aidiez. Emmenez-moi.

– All right, dit l’Américain, je connais très bien votre nom, monsieur Juve, je vous emmène.

Il ajouta finement :

– Moi, je n’aime pas servir les histoires d’amoureux parce que cela finit toujours mal. Mais les choses de police, c’est très amusant et pas dangereux du tout en France.

– Merci pour nous, pensa Juve.

Mais il ne releva pas la pointe malicieuse. L’Américain lui avait désigné le marchepied du véhicule qui ne comportait que deux places, et à peine Juve était-il installé que le véhicule démarrait à toute allure.

Dès lors, ce fut une course effroyablement périlleuse. L’Américain était assurément un virtuose du volant, mais il conduisait avec une folle audace.

Il prenait les virages à la corde, lançait son véhicule à cent trente à l’heure sur les lignes droites, ralentissait à peine dans la traversée des villages. Vingt fois, il manqua de chavirer, mais peu importait à Juve, il constatait, les yeux fixés sur sa montre, que la distance qui le rapprochait de Paris diminuait de seconde en seconde. Sauf accident, il atteindrait la gare Saint-Lazare un quart d’heure au moins avant le train de Vernon.

– Marchez, marchez, disait-il à l’Américain.

Et celui-ci, quelque peu mortifié de voir que son hôte ne s’épouvantait pas de la vitesse effectuée, forçait encore l’allure de son véhicule. Il mettait de l’avance à l’allumage et plus il allait vite, plus il était content :

– Allez, allez ! criait le policier. N’ayez pas peur des contraventions, je vous les ferai enlever.

– All right, grogna l’Américain entre ses dents.

Et l’on trouait l’air. Quelques kilomètres après Mantes, une brusque détonation retentit, puis la voiture fit d’effroyables zigzags sur la route.

Les automobilistes étaient devenus très pâles, Juve lui-même s’était mordu la lèvre jusqu’au sang, il avait senti la mort le frôler. Cent mètres plus loin, cependant, l’automobile s’arrêtait.

– C’est un pneu, fit flegmatiquement l’Américain qui conduisait.

Mais ces pilotes étaient des gens de sport, ils avaient promis qu’ils seraient à Paris avant six heures, ils allaient faire l’impossible pour cela. En une demi-minute, ils avaient enlevé le pneumatique crevé. Il leur fallut trois minutes pour en remonter un autre, et dès lors, on repartit.

– C’est comme en course, déclara l’Américain, très satisfait du coup d’œil admiratif que lui avait lancé Juve, et nous avons battu le record du changement de pneus.

On dégringola la côte de Suresnes en trombe, l’auto franchit la grille de l’octroi sans s’arrêter. Il était six heures moins le quart lorsque l’automobile pénétrait dans le bois de Boulogne.

– Marchez, marchez, disait Juve. Six heures moins dix, six heures moins cinq.

À six heures tapant, la voiture des Américains s’arrêtait dans la Cour de Rome, gare Saint-Lazare.

On n’avait pas encore stoppé que Juve, remettant à plus tard les remerciements qu’il devait à ces aimables automobilistes, bondissait jusqu’à la salle des pas perdus, gagnait les quais de la gare.

Un train arrivait.

– Est-ce l’omnibus de Vernon ? demanda anxieusement le policier.

– C’est l’omnibus de Vernon, répondit l’homme qu’il avait interrogé.

Juve assista à la sortie des voyageurs. Soudain il faillit pousser un cri de surprise et de joie : Alice Ricard lui apparaissait. La jeune femme avait le visage dissimulé sous une épaisse voilette blanche, mais Juve la reconnaissait à merveille.

Il se jeta en arrière, tourna la tête et feignit un violent éternuement, afin de pouvoir dissimuler ses traits dans son mouchoir. Puis, lorsque Alice eût passé devant lui, il lui emboîta le pas.

La jeune femme, par la petite sortie de la rue d’Amsterdam, quittait la gare Saint-Lazare. Elle avait pour tout bagage une petite valise à main. Elle avisa un fiacre et lui donnait pour adresse :

– À la gare d’Orsay.

Juve avait sauté dans un taxi-automobile.

– Suivez-moi ce sapin ! ordonna-t-il.

Et dès lors, le policier souffla un peu. Il avait repris toute sa joie, toute sa gaieté.

« Cette fois, songeait-il, où qu’elle aille, quoi qu’elle fasse, je ne la quitte pas d’une semelle. »

Juve venait d’avoir une chance inouïe, qui le récompensait de tous ses ennuis préalables. Il avait réfléchi, malgré tout, tandis que les Américains lui faisaient faire cet effroyable parcours de Vernon à Paris à des allures de bolide lancé dans l’espace. Et il se confirmait dans cette opinion qu’il ne fallait pas arrêter, pour le moment, Alice Ricard, avant qu’elle eût rejoint celui qu’elle allait assurément retrouver.

Mais qui était-ce ? Son mari ? L’oncle Baraban ? Ou Fantômas… ?

En débarquant à la gare d’Orsay, Juve s’était dit :

– Où allons-nous ?

Il ne devait pas tarder à le savoir. Alice Ricard se rendait directement au bureau des billets et se faisait délivrer un coupon pour Bordeaux.

Juve passa au guichet quelques instants après elle et prit également une première classe.