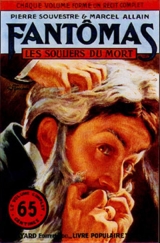

Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)

Celui-ci n’eut pas un geste et, fixant l’homme de son regard froid, il prononça lentement :

– Pas un mouvement, pas un cri, ou vous êtes mort.

Il braquait en même temps de sa main gauche un revolver de gros calibre.

Fernand Ricard, à cette vue, était devenu livide :

– Je rêve, bredouillait le courtier, j’ai des cauchemars. Ah ça, c’est impossible !

Il n’était pas encore en possession de tout son esprit, le sommeil l’étreignait. Le courtier se retourna, posa la main sur l’épaule de sa femme :

– Alice, Alice, regarde !

La jeune femme se réveilla à son tour :

– Mon Dieu ! fit-elle.

L’homme ne bougeait toujours pas. Il répéta simplement :

– Pas un mouvement, pas un cri, ou vous êtes morts.

Son revolver braqué menaçait toujours.

– Monsieur Ricard, dit l’homme noir, vous m’excuserez d’être entré chez vous de cette façon. Madame, vous me pardonnerez d’avoir osé pénétrer jusqu’à votre chambre. Mais, vraiment, les circonstances l’exigent.

Il avait un sourire indéfinissable, il regardait, sans même cacher son admiration, l’épaule nue, la gracieuse rondeur de la nuque, le charmant déshabillé enfin, de la jolie Alice Ricard.

Or, la jeune femme avait instinctivement le sentiment que l’inconnu la dévisageait et allait risquer une galanterie.

– Monsieur, protestait-elle, ce que vous faites est indigne. Mon mari…

Fernand Ricard pensait à bien autre chose, lui, qu’à l’outrage fait à sa femme.

Tout à fait réveillé maintenant, il reconnaissait le personnage qui le tenait au bout du canon de son revolver. Une rage sourde l’envahissait, une colère furieuse le crispait.

Brusquement, Fernand Ricard voulut s’élancer en avant, il s’asseyait sur son lit, il allait se redresser :

– Misérable, cria-t-il, cette fois, vous ne vous échapperez pas !

Mais, à l’instant même, Fernand Ricard retombait en arrière, immobile, n’osant plus risquer un mouvement.

L’homme avait tout simplement souri. En réponse à la menace, un craquement avait retenti, le craquement caractéristique d’un revolver que l’on arme.

– Monsieur Ricard, recommençait l’inconnu, je vous ai déjà prévenu qu’au moindre de vos mouvements, je ferai feu. Pour une fois je vous ai pardonné. Mais n’y revenez pas. Tenez-vous tranquille.

– Que voulez-vous ? demanda le courtier haletant.

– Causer avec vous… Voyons, maintenant que nous avons échangé les paroles indispensables et que je me suis excusé du trouble où ma visite vous met, nous pouvons aborder les affaires sérieuses.

Il allait continuer à parler, mais Alice Ricard l’interrompit.

– De grâce, râlait la jeune femme, dites-nous qui vous êtes, ce que vous voulez ?

– Tais-toi ! dit Fernand Ricard.

Et le courtier, retrouvant un peu d’audace, ajouta :

– Nous saurons bien, un jour, nous venger de l’impudence avec laquelle…

Lui aussi fut interrompu :

– Ah pas de mots inutiles, je vous en prie, lui dit le visiteur mystérieux. Ne m’insultez pas. Cela m’obligerait à me venger de vous et vous n’y gagneriez rien, assurément.

– Parlez, gémit le courtier en vins, que voulez-vous encore ?

– Mon cher monsieur, reprit alors l’inconnu, je viens tout d’abord vous apporter une bonne nouvelle. Ce malheureux Baraban, si tragiquement disparu, possédait, n’est-il pas vrai, un billet de loterie, de la loterie de l’orphelinat des enfants d’officiers ministériels ?

– Eh bien ? interrogea Fernand Ricard.

– Eh bien, j’ai le plaisir de vous informer que ce billet a gagné au tirage qui a été fait hier soir à la Chambre des notaires, le gros lot de deux cent mille francs.

Fernand Ricard, à ces mots, sursauta comme secoué par une étincelle électrique :

– Vous dites ?

– Je dis que le billet possédé par votre oncle Baraban, billet qui fait partie des valeurs de sa succession, et dont vous héritez par conséquent, a gagné un gros lot de deux cent mille francs.

Fernand Ricard ne répondit rien. Quant à Alice Ricard elle tremblait, ne disait mot. Il semblait qu’elle fût privée de sentiment, on eût pu la croire évanouie, sans la flamme qui brillait au fond de ses prunelles.

– Si j’analyse les faits, continuait l’homme, de sa même voix tranquille, je puis donc dire, monsieur Ricard, que votre oncle étant mort, ce n’est pas lui, en somme, qui a gagné ces deux cent mille francs, c’est vous.

Il fit une pause, puis il ajouta, changeant encore une fois de ton, devenu autoritaire, brusque, terrible :

– Fernand Ricard, je veux la moitié de ce gros lot, cent mille francs pour vous, cent mille francs pour moi. Je veux aussi la moitié de l’héritage de votre oncle.

Et, avant que le courtier eût eu le temps de répondre, l’homme ajoutait :

– Vous allez immédiatement me signer une reconnaissance de dette.

– Jamais, cria Fernand Ricard. Vous êtes fou, vous n’aurez rien, rien ! D’abord qui êtes-vous ?

– Fernand Ricard, je suis le Maître, le Maître de tous et de tout, je suis celui que rien n’arrête, celui qui commande à ceux qui commandent, voilà. Vous n’avez pas besoin d’autres renseignements. Une fois déjà, monsieur Ricard, je me suis permis de venir vous trouver. Vous m’avez menacé et vous avez refusé de m’écouter. Fort bien. Vous verrez demain matin ce qu’il en coûte de vouloir me résister. Toutefois, rien n’est encore perdu pour vous, je puis vous sauver et c’est pourquoi je vous propose une transaction : moitié, moitié. Si, au contraire, vous refusez de partager avec moi l’héritage que vous convoitez, je vous donne ma parole que vous n’en aurez pas un sou. Je saurai m’arranger pour prendre tout et pour vous mettre dans une telle situation, que vous serez à ma merci. Répondez, maintenant. Acceptez-vous de partager ? Est-ce oui ? Est-ce non ?

Fernand Ricard répondit d’une voix décidée :

– C’est non.

À ce moment, un éclat de rire infernal retentissait dans la chambre close. Brusquement, la lumière s’éteignit. Puis, l’air manqua, ils crurent étouffer.

Lorsque Fernand Ricard et sa femme reprirent connaissance, lorsqu’ils revinrent à eux, leur petite bonne venait d’entrer dans leur chambre, elle annonçait tranquillement :

– Voici le déjeuner, monsieur et madame. Il est sept heures du matin, il faut que monsieur se lève. Monsieur a une longue tournée aujourd’hui.

Fernand Ricard et sa femme hésitèrent alors. Ils ne savaient plus s’ils avaient rêvé ou non.

***

Ce même jour, à deux heures de l’après-midi, Juve écoutait avec une extrême attention son vieux et fidèle serviteur Jean.

Il était dans son cabinet de travail, le valet de chambre lui annonçait un visiteur.

– Monsieur, expliquait le brave homme, c’est certainement quelqu’un d’intéressant, il est mal vêtu, il louche, il pue le tabac à plein nez et il a l’air extraordinairement intelligent.

Juve, à cette description, éclatait de rire :

– Ah ça, mon vieux Jean, disait-il, qu’est-ce que tu me chantes ? Tu fais de mon visiteur une description aussi peu flatteuse que possible, et tu conclus cependant que le bonhomme vaut d’être reçu ? Bien sûr, tu as une idée derrière la tête.

– Monsieur m’excusera, mais monsieur se trompe, seulement monsieur sait que d’habitude je ne me trompe point.

– En effet, reconnut Juve.

Le vieux Jean avait, c’était l’exacte vérité, un flair tout spécial pour reconnaître de loin la qualité des individus qui sonnaient à la porte de Juve.

Il écartait impitoyablement les visites fâcheuses, les importuns. Il était rare, au contraire, qu’il ne fît pas bon accueil aux personnages intéressants.

– Donc, reprenait le policier, tu me conseilles de recevoir ce bonhomme ?

– Je ne me permettrai pas de donner un conseil à monsieur, mais il me semble…

– C’est bon, fais entrer !

Résigné à perdre quelques instants. Juve referma le dossier qu’il étudiait et attendit le personnage que le vieux Jean introduisit quelques instants après.

Le domestique avait fait un fidèle portrait de cet individu. Son âge était difficile à deviner, car il semblait à la fois très vieux et très jeune, il devait en réalité avoir une trentaine d’années, mais les vices et la misère l’avaient sans doute profondément flétri.

L’individu tenait à la main un chapeau melon d’une nuance grise, orné de nombreuses taches de graisse. Il portait un paletot jaune auquel il manquait plusieurs boutons, son pantalon était gris, ses bottines étaient d’un cuir travaillé, bordure jaune, tige blanche, il tenait enfin à la main une canne dont la béquille était certainement faite d’un cuivre dédoré.

Juve vit tout cela en un clin d’œil, mais surtout, il vit le visage, la face bouffie, les lèvres glabres découvrant une bouche édentée, l’œil droit qui louchait, le front tout marqué de taches de petite vérole.

Alors Juve se leva et cordialement tendit la main au personnage :

– Comment ? C’est vous, Émile ? Par quel hasard ?

– Ça n’est pas un effet du hasard, répondit l’individu d’une voix faubourienne, ignoblement canaille. V’là deux jours, bien comptés, que je me trotte après vous, monsieur Juve et des fois, sauf votre respect, faudra que vous me donniez un peu de pèze parce que j’ai fait des dépenses.

– Mais que me voulez-vous, mon bon ?

– Moi, rien ; c’est vous qui allez me vouloir quelque chose.

– Tenez, asseyez-vous, Émile. Nous avons à causer à ce qu’il paraît ?

– Oui, monsieur Juve.

– Eh bien, parlez.

L’individu tira de sa poche un mouchoir jaune dont il se servit pour éponger son front.

– Il fait rien chaud à cette heure, déclara-t-il.

Juve abonda dans ce sens :

– En effet, vous avez raison. Il fait très chaud.

Mais, à ce moment, le policier sourit finement. En fait, il brûlait d’impatience à l’idée de ce que l’homme allait lui raconter, il affectait pourtant de n’être point pressé, sachant fort bien qu’avec des amis de l’espèce de cet Émile il ne fallait pas avoir l’air d’attacher trop d’importance à leur récit. Émile tomba d’ailleurs dans le piège que Juve lui tendait :

– Ah ! bien tout de même, dit-il, j’aurais cru, monsieur Juve, que ma venue vous aurait plus épastrouillé que cela. L’autre jour, au Nocturn-Hôtel, vous sembliez pourtant bien allumé.

Juve sourit. Quel était donc l’individu qu’il avait devant lui ? C’était tout simplement le garçon d’hôtel, vaguement indicateur de la police, que le policier avait eu la bonne fortune de rencontrer au Nocturn-Hôtellorsqu’il s’y était rendu sur les indications du chasseur du Crocodile.

– Émile, reprit Juve, je vous écoute.

– Eh bien, v’là ce qui est de la chose.

Émile se gratta le front, fit tourner au bout de son doigt son chapeau melon, puis enfin se décida à parler :

– Pour lors, des fois, l’autre jour, quand c’est que vous êtes venu à mon garni, m’sieur Juve, vous m’avez dit : « Est-ce que tu ne connais pas par hasard un nommé Baraban et sa poule ? » C’est bien ça que vous m’avez dit, hein ?

– Oui, riposta Juve, j’ai même ajouté, Émile, que si vous pouviez me donner un renseignement me permettant de retrouver la femme qui vient au Nocturn-Hôtelen compagnie de ce bonhomme, je vous paierais très généreusement cette indication.

Émile, à ces mots, fit claquer ses doigts.

– Ça, remarquait-il, on peut pas dire, vous êtes un chic type. Vous ne revenez jamais sur ce que vous jaspinez. Eh bien, le renseignement, le v’là : je vous apporte la photo du Baraban et de la jeunesse qui l’accompagne.

À ce moment, Juve pensa crier de stupéfaction.

Émile venait, en effet, de tirer de sa poche un portefeuille crasseux, il y avait pris une photographie. Le policier tendit la main pour la prendre :

– Attention, minute, des fois, m’sieur Juve, vous me garantissez au moins que si je vous donne ce papier, y aura pas de casse pour moi ?

– Comment avez-vous cette photographie ?

– J’ai l’habitude, m’sieur Juve, chaque fois que je peux, de photographier discrètement les gens de la haute qui viennent avec des poules passer une heure de bon temps dans la maison.

– Bien, je comprends. Émile, donnez-moi cette photographie.

Il tendit la main. Émile insista :

– Pas de casse pour moi, hein ?

– Non, rien à craindre.

Le document passa de la main du garçon d’hôtel dans celle du policier.

– Voilà la chose, il me faudrait vingt francs.

Mais, certes, à cet instant, Juve n’avait nulle envie d’économiser sur le prix que pouvait demander l’individu.

Juve n’en croyait pas ses yeux. La femme dont il avait la photographie sous les yeux, la femme qui s’appuyait au bras de l’oncle Baraban, la femme qui avait accompagné l’oncle Baraban au Nocturn-Hôtel, qui faisait la noce avec lui, qui était sa maîtresse, cette femme-là, Juve la reconnaissait parfaitement, c’était Alice Ricard, c’était l’épouse de Fernand Ricard.

***

Il était quatre heures lorsque Juve arrivait à Vernon, devant la petite maison des Ricard, en compagnie de Fandor, qu’il avait été chercher. Juve n’avait rien confié à Fandor de l’extraordinaire découverte qu’il venait de faire, il lui avait tout simplement dit :

– Viens avec moi, je dois aller interroger Alice Ricard. Tu entendras des choses intéressantes.

Fandor, depuis cette déclaration, ne tenait naturellement pas en place.

– Ah ça, demandait-il encore au moment où Juve et lui pénétraient dans le jardin de la villa, ah ça, Juve, qu’est-ce que vous avez appris ? Vous voilà d’une humeur charmante. C’est signe, à coup sûr, que vous avez découvert quelque chose qui confirme l’hypothèse de la fugue ?

– Attends, tu vas voir !

L’un et l’autre se trouvaient, quelques instants plus tard, en présence de la femme du courtier.

Juve s’inclinait cérémonieusement devant elle et, tout d’abord, s’informait.

– Votre mari n’est pas là, madame ?

– Non, monsieur, répondait Alice, qui avait frémi en reconnaissant le policier, et qui, mal remise encore des émotions de la nuit précédente, se demandait si la visite de Juve n’avait pas quelque mystérieux rapport avec la venue de l’homme noir.

– Mon mari, monsieur, ajoutait Alice, est actuellement en tournée pour ses affaires.

– Très bien, madame.

Juve toussait un peu, puis déclarait :

– Cela vaut beaucoup mieux, car ce que j’ai à vous dire ne doit pas être dit devant M. Ricard.

– Monsieur, je ne vous comprends pas.

– Vous allez me comprendre, madame.

D’un clin d’œil, Juve attira alors l’attention de Fandor, qui n’avait d’ailleurs nul besoin de cet avertissement.

– Vous êtes, reprit Juve, une femme charmante et je ne voudrais pour rien au monde m’exposer à vous causer des ennuis conjugaux.

Juve insista sur le dernier mot. Alice Ricard, plus pâle encore, tressaillit.

– Expliquez-vous clairement.

– Madame, continuait Juve, il faut d’abord que je m’excuse. La police est indiscrète, c’est son métier, c’est son devoir. Croyez bien que la démarche que je fais m’est imposée.

– Mais parlez, monsieur, parlez, par Dieu, que voulez-vous dire ?

Depuis un quart d’heure qu’il la questionnait, Juve torturait à ce point la jeune femme qu’elle en arrivait à ne plus être capable de dissimuler son anxiété.

« Tout va bien », pensait Juve.

Il demanda brutalement :

– Voyons, madame, répondez-moi en toute franchise, vous avez un amant, n’est-ce pas ?

Or, cette question, cette question qui avait ahuri Fandor, fit bondir Alice Ricard. Elle porta la main au cœur comme si elle eût pensé mourir sur le coup.

– Monsieur, dit-elle, c’est indigne ! On n’insulte pas une femme. Mon mari…

Juve ne sourcillait même pas. Il laissait passer la première émotion d’Alice Ricard, puis, fouillant dans son portefeuille, il tendit à la jeune femme, la photographie que lui avait remise, le matin même l’équivoque Émile.

– Madame, déclara Juve, vous alliez avec M. Baraban, votre oncle, au Nocturn-Hôtel. Vous êtes sa maîtresse, je le sais, ne niez pas.

Juve parlait avec une grande autorité, ayant l’air de posséder une certitude absolue.

Il répéta après quelques instants de silence :

– Je le sais, voyons. Avouez ! C’est vrai ?

Alors Alice Ricard perdit complètement la tête. La jeune femme éclata en sanglots nerveux.

– Monsieur, bégaya-t-elle, je ne sais pas ce que je dois vous répondre, Si mon mari savait ? Il est déjà si malheureux depuis la mort de mon pauvre oncle. Ah, monsieur…

– Madame, affirma Juve, je ne préviendrai pas M. Ricard. Mais dites-moi, vous reconnaissez bien avoir été la maîtresse de M. Baraban ? C’est bien vous qui êtes photographiée ici ? C’est bien vous qui alliez avec lui au Crocodiled’abord, au Nocturn-Hôtelensuite ?

Alice Ricard, à ce moment, se jeta aux genoux de Juve :

– Monsieur, monsieur, j’avoue tout ce que vous voudrez, criait la jolie femme, mais, de grâce, que mon mari ne sache rien !

– Soyez donc tranquille, madame, je vous promets la discrétion.

– Songez que si Fernand se doutait que j’ai été la maîtresse de notre oncle, ce serait notre ménage à jamais malheureux.

– Mais, madame…

Juve commençait à être gêné du désespoir de la jeune femme.

À cet instant, il comprenait fort bien, d’ailleurs, pourquoi Alice Ricard s’était tue, pourquoi, alors que de tout côté il cherchait la femme qui pouvait avoir connu Baraban, elle n’était point venue dire qu’elle était la maîtresse du vieillard.

Alice Ricard, à coup sûr, avait surtout tenu à éviter que son mari ne fût renseigné.

– C’est une petite madame Bovary, pensait Juve. Parbleu, c’est l’éternelle histoire, l’oncle était riche, il donnait des sous, le mari n’en savait rien.

Et, en même temps, Juve songeait, têtu comme toujours :

« Assurément, le drame va s’expliquer maintenant d’un instant à l’autre. Je parierais que d’ici quelques minutes, Alice Ricard va m’avouer que son oncle est vivant, bien vivant, qu’il a fait le mort pour tromper le mari, et qu’elle-même s’apprête à le rejoindre dès que le scandale sera étouffé. »

Juve allait cuisiner encore la jeune femme dans ce sens, lorsque à l’improviste deux personnages entrèrent dans le salon.

L’un était Fernand Ricard, l’autre était Michel, l’inspecteur de la Sûreté.

18 – BARABAN, MORT OU VIF ?

À l’apparition de Fernand Ricard et de l’inspecteur Michel, Juve et Fandor, également surpris, se levèrent d’un même mouvement, cependant que la jolie Alice, encore très émue, s’élançait vers son mari.

Juve pouvait être étonné à bon droit.

Que Fernand Ricard rentrât chez lui, cela n’avait évidemment rien d’exorbitant, mais qu’il y revînt en compagnie de Michel, c’est-à-dire de l’inspecteur de la police parisienne, c’était inattendu.

Juve remarqua en un instant que le courtier en vins paraissait préoccupé, qu’il fronçait les sourcils, qu’il gardait la tête basse, qu’en un mot, il semblait violemment ému. Michel, tout au contraire, était souriant, impassible, avait l’air de la meilleure humeur.

Qu’est-ce que tout cela signifiait ?

Le Roi des Policiers voulut en avoir le cœur net :

– Michel, demandait-il, que faites-vous ici ?

Mais Michel, au lieu de répondre directement à Juve, s’adressait à Alice Ricard :

– Madame, annonçait l’inspecteur de la Sûreté, je suis chargé par M. Havard de vous prier de vous tenir à ma disposition. Veuillez donc immédiatement me remettre les objets que vous pouvez avoir sur vous.

Juve, à ce moment, haussait les épaules.

« C’est idiot, pensait Juve. Havard n’en fait jamais d’autres. Il a dû se décider à faire cette gaffe avant-hier soir, en raison de la découverte du mouchoir sanglant rue Richer. Parbleu, il veut aller trop vite. »

Et Juve ouvrait la bouche pour questionner encore Michel, lorsque celui-ci se retourna vers lui :

– Chef, disait l’inspecteur, je vous préviens que le patron est là.

Juve, alors, sursauta encore :

– M. Havard est ici ? demanda-t-il. Où donc ?

– Dans le jardin, chef, et vous feriez peut-être bien d’aller lui causer.

Laissant Fandor dans le salon, Juve se précipita vers le perron de la villa pour aller aux nouvelles.

Il n’eut pas loin à courir. À peine était-il apparu hors de la porte d’entrée, qu’une voix le hélait :

– Tiens, vous êtes ici, Juve ?… Venez donc, mon bon. Ah, vous savez, je crois que cette fois vous ne pourrez plus invoquer l’hypothèse de la fugue ?

C’était M. Havard qui interpellait le policier et M. Havard paraissait joyeux au-delà de toute expression.

À peine Juve, d’ailleurs, était-il à ses côtés, que le chef de la Sûreté lui serrait cordialement la main :

– Mon bon Juve, déclarait-il, j’ai la victoire et la victoire définitive. Au fait, vous savez que nous venons de cueillir Fernand Ricard à la gare de Vernon ?

– Je m’en suis douté, répondit Juve froidement, en voyant entrer ce malheureux courtier en compagnie de Michel. Mais je vous avoue que je ne comprends rien à la situation. Patron, vous vous êtes décidé à cette arrestation en raison de la découverte du mouchoir trouvé hier rue Richer ?

– En raison de cela, et en raison d’autre chose.

M. Havard souriait toujours. Il imposa silence à Juve de la main, et appela :

– Monsieur l’inspecteur, passez-moi donc la pièce à conviction !

Il y avait, à quelques pas du chef de la Sûreté, un groupe d’individus parmi lesquels Juve distinguait un personnage qui devait être un ouvrier de Vernon et qui s’entretenait avec un homme habillé de noir, tournant le dos à Juve.

Cet homme accourut :

– Monsieur le chef de la Sûreté me demande ? interrogea-t-il.

– Oui, donnez-moi la pièce à conviction.

M. Havard brandit alors, sous les yeux de Juve, deux débris encore humides, encore souillés de vase et difficilement identifiables.

– Savez-vous ce que c’est, Juve ?

– Ma foi non, patron.

– Regardez bien.

Juve prit les deux objets et les considéra attentivement.

– Cela, disait-il, c’est une serrure, et cela c’est un morceau de bois.

Alors M. Havard éclata sur un ton de triomphe :

– La serrure, Juve, c’est une serrure de malle, on en trouvera facilement le fabricant. Quant aux débris de bois, il provient lui aussi des restes d’une malle, d’une malle jaune, vous comprenez ?

Abasourdi, Juve murmura :

– Patron, vous croyez donc qu’il s’agit là des restes de la malle jaune que nous avons vainement recherchée ?

– Je ne crois pas, répondit M. Havard, je suis certain ! Il y a une nuance.

Et M. Havard avoua brusquement :

– Juve, cette fois-ci, le doute n’est plus permis. Trois minutes d’examen vous convaincront de ce que j’avance. Cette malle jaune, que nous avons tant cherchée et qui a servi, en premier lieu, à transporter le corps du malheureux Baraban, nous ne la retrouverons jamais, pour la bonne raison qu’elle a été détruite. Tout ce qu’il en reste, le voici, mais c’est assez pour constituer une terrible charge contre les assassins. Savez-vous où j’ai retrouvé cela ?

– Ma foi, non, avoua Juve. Où donc ?

– Dans le puits, tout simplement.

Juve, à ce moment, paraissait complètement ahuri :

– Dans le puits ? répétait-il. Dans quel puits ? Ah ça, patron, je vous en prie, expliquez-moi les choses clairement, car je ne saisis rien à ce que vous me racontez.

– Juve, mon cher Juve, c’est pourtant bien simple : voici ce que j’ai fait depuis que je vous ai vu. En partant de la rue Richer, j’étais convaincu, à la suite de la découverte du mouchoir sanglant marqué des initiales A. R., que les époux Ricard avaient trempé dans le crime, car il y a eu crime, c’est manifeste.

– Ah, fit Juve, et alors ?

– Alors, Juve, j’ai pensé : il faut que j’arrête ces Ricard, mais pour les arrêter, il faut que j’aie une preuve certaine, irréfutable. Cette preuve, je l’aurai coûte que coûte. Vous me comprenez, Juve ?

– Très bien, remarqua le policier, mais j’attends la suite.

– Laissez-moi parler. Là-dessus, énervé, je passai ma nuit à réfléchir, ma journée d’hier aussi, enfin à cinq heures du matin, vous m’entendez, Juve, à cinq heures, j’arrivais ici en compagnie de Michel et de l’un de mes nouveaux inspecteurs, celui-là, tenez : Jean, je vous présenterai tout à l’heure.

– Alors ? haleta Juve, qu’est-ce que vous avez fait à Vernon ?

M. Havard expliqua tout d’un trait :

– De la bonne besogne, mon cher Juve. J’ai requis un ouvrier et j’ai commencé à fouiller tout le jardin de cette villa. Vous comprenez, à cette heure-là, tout le monde dormait et nul ne me dérangeait. Bref, à six heures et demie, alors que je pensais à me retirer bredouille, j’eus l’extraordinaire bonne fortune de découvrir, à l’intérieur du puits que j’avais fait curer par cet ouvrier, la serrure que vous venez de voir ainsi que le morceau de bois provenant de la malle jaune. Vous comprenez, mon cher Juve, que, dès lors, tout était infiniment clair. Parbleu ! Je reconstitue la chose à merveille. Les Ricard ont tué leur oncle pour hériter, l’ayant cru riche. Ils sont sortis comme vous l’avez vous-même expliqué, en dupant la concierge à l’aide d’un timbre, ce qui leur permettait de se ménager l’alibi du train de 11h45 qui nous a si longtemps gênés. Qu’ont-ils fait du cadavre ? Cela je l’ignore encore, mais en tout cas, il apparaît qu’ils l’ont emporté dans la malle jaune, malle qu’ils ont détruite et dont je viens de retrouver les vestiges. J’ajoute que, de la malle jaune, ils ont dû le transférer dans la malle verte. Cela importe peu, d’ailleurs, les Ricard ont fait ce changement pour embrouiller les pistes, voilà tout… Eh bien, qu’en dites-vous ? Tout cela est-il limpide, maintenant ? Vous rendez-vous ?

– Non ! répondit Juve. Cent fois non !

Et, ne tenant pas compte de l’air désappointé de M. Havard, plus obstiné que jamais, Juve dit très lentement :

– Je ne me rends pas, parce que, voyez-vous, patron, j’ai relevé jusqu’ici trop de détails significatifs, contre vos hypothèses pour que je puisse les oublier jamais. À mon avis, Baraban n’est pas mort.

– C’est de la folie, Juve.

Juve prit un air modeste.

– Mettons que je suis fou.

Se rendant compte toutefois du déplaisir que son obstination causait à son chef, le policier se hâta d’ajouter :

– Et qu’allez-vous faire maintenant ? Maintenir l’arrestation ?

M. Havard prit Juve par le bras et l’entraîna à petits pas le long des allées.

– Ayant trouvé ces vestiges, Juve, je me retirai ce matin, laissant toutefois Michel en surveillance dans ce petit bouquet de bois que vous apercevez. Mon intention était d’aller demander un mandat d’arrêt au Procureur de la République. Ce mandat naturellement, je l’ai obtenu et me voici prêt à l’exécuter. Ah, j’oubliais de vous dire que Michel, resté en observation, avait vu sortir Fernand Ricard à huit heures du matin. Le courtier, naturellement, ne se doutait de rien. Michel l’a filé jusqu’à la gare, il l’a vu prendre un billet d’aller et retour, nous l’avons cueilli au moment où il allait rentrer chez lui.

– Et maintenant, qu’attendez-vous ?

– Les gendarmes, Juve, car l’arrestation de Fernand Ricard a été vue et je crains les manifestations.

M. Havard se tut quelques secondes, puis brusquement interrogea Juve :

– Mais vous ? Qu’est-ce que vous faisiez ici ? Je parie d’abord que Fandor n’est pas loin ?

À cette phrase, Juve éclata de rire :

– Fandor est en effet au salon avec nos deux prisonniers, disait-il, et quant à ce que nous faisons ici, monsieur Havard, vous le devinez, nous enquêtons.

– Naturellement, mais à quel sujet ?

– Fandor cherchait un indice pour retrouver le cadavre de Baraban, et moi, monsieur Havard, je tâchais d’obtenir des renseignements pour me permettre de découvrir la retraite de cet honorable célibataire.

– Tout est bien qui finit bien, concluait le chef de la Sûreté. Je ne peux pas vous mettre d’accord, vous et Fandor, mon pauvre Juve, puisque je n’ai pas retrouvé Baraban ni mort ni vivant, mais enfin, l’affaire s’éclaircit puisque cette fois je tiens les véritables assassins.

M. Havard paraissait sûr de son fait :

– Hélas, patron, quand on a arrêté Théodore Gauvin et Brigitte on pensait bien aussi tenir les véritables assassins, et cependant…

– Je n’ai pas la prétention d’être infaillible, Juve, Mais j’ai le mérite de savoir reconnaître mes erreurs. Tout le monde ne peut pas en dire autant.

À cela, Juve ne répliquait pas.

« Cela se gâte, estima le policier. Havard se vexe. Ne le fâchons pas tout à fait. »

À cet instant, d’ailleurs, Juve était troublé. Certes, il avait dit vrai lorsqu’il avait reconnu, quelques instants auparavant, qu’il ne pouvait pas croire que Baraban fût mort. Cependant, il se rendait bien compte, l’excellent Juve, que les faits semblaient pour l’instant donner raison à ceux qui soutenaient le contraire.

– C’est bizarre, pensait Juve, tout me prouve qu’il n’y a pas eu crime rue Richer, que c’était de la mise en scène, et pourtant, tout semble accuser ces Ricard.

Philosophe une fois de plus, Juve se résigna :

« Bah, laissons faire, tout finit par se savoir, il faudra bien qu’un jour ou l’autre on connaisse la vérité. »

Juve, d’ailleurs, eût-il voulu empêcher l’arrestation du courtier en vins et de sa femme qu’il en eût été bien incapable. M. Havard, comme il l’avait dit, en faisant procéder à l’arrestation de Fernand Ricard à la gare de Vernon, avait commis l’imprudence de donner l’éveil à la population.

À peine achevait-il d’entretenir Juve que, sur la route poudreuse, un grand piétinement se fit entendre. C’étaient les gendarmes qui arrivaient, et derrière les gendarmes, une foule de gens se précipitaient en courant, en hurlant des imprécations :

– À mort, les assassins ! À mort, à mort ! Donnez-les-nous !

– Venez, Juve, commença M. Havard qui avait un peu pâli, nous allons donner des instructions au capitaine de la gendarmerie.

Quelques instants après, en effet, un sommaire service d’ordre était installé devant la villa désormais célèbre. La foule, repoussée au loin, s’éparpillait dans les champs. Les gendarmes avaient dû mettre sabre au clair pour avoir raison des plus entêtés.

M. Havard apprécia d’un coup d’œil les dispositions prises. Il appela le brigadier de gendarmerie.

– Brigadier, commanda-t-il, vous allez faire escorter les prisonniers par six de vos hommes et vous les mènerez immédiatement à la gare. J’ai donné des instructions. Un wagon sera réservé dans le rapide de six heures vingt-huit, nous les emmènerons, moi, Juve et les autres.

– Bien, monsieur le chef de la Sûreté.

Ces recommandations faites, il ne restait plus qu’à aller chercher les malheureux qu’on allait emmener.

– Vous m’accompagnez, Juve ?

– Certainement, monsieur Havard.

Les deux hommes traversèrent le jardin, rentrèrent dans le salon où Michel et Fandor se trouvaient toujours en compagnie d’Alice et de Fernand Ricard.

Dans cette pièce, le spectacle était lamentable.

Affaissée sur un fauteuil, Alice Ricard sanglotait, accablée, désespérée, mordant rageusement un fin mouchoir de dentelle.