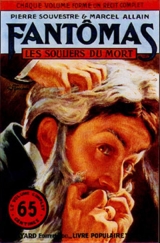

Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)

– Parbleu, interrompait Juve, j’imagine qu’à ce moment, tu fulminais contre Hélène qui t’avait bel et bien tiré deux coups de revolver dans la figure ! Une fiancée comme ça… !

Mais Juve n’achevait pas. Fandor, en l’entendant, avait brusquement changé de visage, il cessait de plaisanter et c’était sur un ton sérieux qu’il protestait :

– Mon bon Juve, disait-il, ne me parlez pas sans savoir et n’accusez pas Hélène à la légère. Écoutez-moi !

– Bon, bon, marche toujours ! Je suis tout de même curieux de savoir comment tu défendras cette douce enfant, et comment tu m’expliqueras qu’en faisant feu sur toi, elle ne s’est point rendue coupable d’un véritable crime.

Juve se taisait. Fandor recommençait à plaisanter.

– Votre curiosité sera récompensée, Juve, disait-il.

Et il ajoutait :

– Étendu dans mon lit, ainsi que j’avais l’honneur de vous le dire, je réfléchissais à toutes sortes de choses, mon bon Juve, lorsqu’on sonna à ma porte.

– C’était Hélène, interrompit Juve.

– Non, riposta Fandor. C’était un télégraphiste ; or un télégraphiste apporte toujours un télégramme. De qui était ce télégramme ? D’abord, en me recouchant parce que j’avais froid, je pensais qu’il venait de vous, mais après l’avoir ouvert, je restais stupéfait d’étonnement. Il émanait d’Hélène.

Or, Fandor n’avait pas fini de parler que Juve trépignait encore.

– Eh bien, faisait-il, voilà ce que j’attendais ! Quand Hélène, à ce moment, a télégraphié, pourquoi ne m’as-tu pas prévenu ? Pourquoi ne m’as-tu pas envoyé un coup de téléphone en me disant que tu avais retrouvé sa trace ? Réponds, Fandor, pourquoi n’as-tu pas fait cela ?

– Parce que, mon bon Juve, ce télégramme me disait à peu près :

Venez d’urgence me chercher. Je vous attends à la gare de Lyon à midi ; ne prévenez pas Juve.

Fandor laissait tomber sa voix, souriait ineffablement à Juve et reprenait :

– Alors, n’est-ce pas, je ne vous ai pas prévenu. Mais j’abrège : à la gare de Lyon, mon cher Juve, je retrouve Hélène immédiatement.

– Et tu lui as dit, interrompit Juve, furieux : « Vous êtes une misérable, vous avez tiré sur moi, il n’y a pas d’excuses à invoquer. »

– Non, riposta Fandor, je ne lui ai pas dit cela ; je lui ai dit bonjour, je lui ai demandé si elle n’avait pas été blessée, si…

– Tu es un idiot !

– Juve, j’en tombe d’accord avec vous, mais si vous m’interrompez tout le temps…

– C’est vrai ; parle ! Alors ?

– Alors, voilà : Hélène me demande si je suis blessé moi-même, si par hasard elle ne m’a point fait mal.

– Jolie demande ! braillait encore Juve. Une jeune personne vous tire trois coups de revolver et s’inquiète après de votre santé. C’est charmant !

Mais Fandor haussait les épaules :

– Ah ça, bon Dieu, faisait-il un peu nerveux à son tour, voilà un quart d’heure que vous me traitez d’idiot, Juve ! Retirez tout ou je vous prouve en quatre phrases que vous êtes un imbécile.

– Vraiment ?

Et, sur un ton de triomphe, Jérôme Fandor expliquait alors :

– Juve, mon vieux, vous êtes un imbécile, parce qu’Hélène n’a jamais tiré sur moi, parce qu’au moment même où elle faisait feu dans ma direction, j’ai parfaitement compris la vérité.

– Qui était ?

– Qui était que son revolver n’était point chargé à balles. Juve, mon vieux Juve, la situation d’Hélène était tragique. Il lui fallait défendre son père contre vous et moi. Vous reconnaissez que c’était son devoir, cela ?

– Oui, mais…

– Bon ! Pour défendre son père, elle devait tirer, mais, d’autre part, elle ne voulait pas s’exposer à tuer un homme, moi, vous, ou un autre. Vous savez qu’Hélène n’a jamais commis un crime, n’a jamais risqué un acte violent, c’est pourquoi son revolver, le revolver qui ne la quitte jamais, est chargé, mais chargé de cartouches à poudre. Ce sont trois coups à blanc qu’elle a tirés sur moi. Pouvais-je lui en vouloir maintenant ?

Juve faisait piteuse figure à ce moment. Il ne voulait pourtant pas s’avouer vaincu.

– Tu as des preuves de cela ? disait-il.

– Bien entendu, riposta Fandor. Hélène, vous l’avez vu, se servait d’un revolver à extraction automatique ; j’ai ramassé à Ville-d’Avray même, sur le sol, les trois cartouches tirées contre moi. Les voici, Juve. Regardez-les.

Juve inspecta les trois douilles que lui tendait Fandor, ronchonna encore quelque chose, puis continua à questionner son ami :

– Enfin, que t’a dit Hélène à la gare de Lyon ?

Mais, cette fois, Fandor avait complètement cessé de plaisanter. Il se leva, très ému, et vint serrer les mains de Juve :

– Mon vieil ami, disait-il, Hélène me confiait alors quelque chose d’inouï, d’invraisemblable, de fou !

– Quoi donc ? fit Juve, gagné par l’émotion du jeune homme.

– Je ne peux pas vous le dire.

Fandor avait répondu d’un ton tremblant, d’une voix sombre, et Juve comprenait qu’il était inutile d’insister.

Fandor, d’ailleurs, se hâta d’ajouter :

– Juve, Hélène me disait, me confiait un secret inouï, formidable. Elle me disait surtout : « Je vais partir, Fandor, pour le Natal. Il faut que j’aille là-bas. Je n’ai point voulu m’en aller sans vous dire adieu. Vous voilà, je suis contente de vous revoir, ne doutez jamais de moi et attendez. C’est pour notre bonheur que je vais travailler là-bas. »

La voix de Fandor tremblait très fort, cependant qu’il faisait à Juve cet étrange récit. Juve, de son côté, avait un peu pâli.

– Oh, oh, disait-il, est-ce que, par hasard… ?

Mais il se mordit les lèvres.

– Non, rien, je fais des suppositions idiotes. C’est à ce moment, Fandor, que tu es parti pour Bordeaux ?

– Oui, Juve, j’ai accompagné Hélène, je l’ai menée jusqu’au port. Puis, je suis revenu, et sitôt revenu, je suis venu vous voir. Voyons, vous m’en voulez toujours ?

Fandor et Juve, en effet, se voyaient ce matin-là pour la première fois depuis les incidents tragiques de l’assaut de la villa de Ville-d’Avray.

Ainsi que venait de le rapporter le journaliste, les deux hommes, au cours de la nuit d’épouvante, s’étaient séparés. Juve avait couru à la préfecture, mis ses chefs au courant de ce qui venait de se passer, Fandor était rentré chez lui. Juve avait été alors fort surpris de ne plus entendre parler, pendant trois jours, de son inséparable Fandor. Il avait eu lui-même pas mal de besogne, avait dû s’occuper de toutes les formalités relatives à l’enterrement des trois victimes de l’affaire de Ville-d’Avray : l’acteur Dick, la pauvre Sarah Gordon, la malheureuse Lady Beltham, et c’était seulement le troisième jour qui suivait ces événements, alors qu’il se préparait à rechercher sérieusement Fandor disparu, que Fandor avait fait son apparition chez lui, l’informant qu’il rentrait de Bordeaux.

– Mon petit, concluait Juve, tout ce que tu me racontes est invraisemblable et extraordinaire ; c’est de plus, incompréhensible, puisque, tu le reconnais toi-même, tu ne me livres pas toute la vérité. Enfin, je passe là-dessus. Pour toi, Hélène est une sainte, pour moi c’est une criminelle. L’avenir nous départagera.

Juve fit une pause puis ajouta :

– Ce qu’il faudrait savoir, maintenant, c’est ce que nous allons faire. Fantômas, encore une fois, nous a échappé, il est libre, il doit méditer quelque sombre vengeance. Il faut que nous nous arrangions pour le retrouver, et livrer bataille encore une fois.

C’était bien l’avis de Fandor, et sur ce point au moins, le journaliste n’élevait aucune objection.

La lutte allait reprendre à coup sûr, terrible, folle, âpre, acharnée, entre le Génie du Crime et les deux défenseurs du devoir.

Le plan de campagne, toutefois, n’était point facile à établir. Juve lui-même le constatait :

– Ce qu’il y a de désespérant, disait-il, c’est qu’en ce moment, nous n’avons plus aucune piste à suivre. Tous les fils sont rompus. Fantômas est quelque part, occupé à quelque chose, mais où est-il ? Et que médite-t-il ?

Juve baissait la tête, puis ajoutait d’un ton grognon :

– Enfin, il y a autre chose qui m’ennuie. Je sais qu’à la préfecture, les collègues me jalousent quelque peu pour la liberté qu’on me laisse. Havard ne me l’a pas caché. Il me l’a si peu caché même qu’il m’a annoncé, mon pauvre Fandor, que, pour faire taire les médisances, il allait être obligé de me charger de quelques enquêtes n’ayant point trait à Fantômas. Dieu, que cela m’ennuie, et comme j’aurais plaisir à avoir quelques milliers de livres de rentes pour envoyer promener la police officielle et pouvoir me consacrer exclusivement aux recherches que je poursuis depuis si longtemps !

Or, on eût dit que Juve avait parlé avec un véritable instinct de divination. Au moment même où il confessait à Fandor l’ennui qu’il avait d’être obligé de faire son métier de policier, la sonnerie de son téléphone retentit, impérative.

– Allô, cria Juve s’emparant du récepteur, qui me demande ?

Fandor entendit la voix du policier se faire cordiale.

– Ah, c’est vous, monsieur Havard ? Mais parfaitement, je suis à vos ordres.

Juve écouta quelques instants en silence les renseignements qu’on lui transmettait :

– Allô, répondit-il enfin, c’est une affaire urgente, me dites-vous… ? Et assez amusante… ? Bon, très bien, c’est entendu, je serai dans votre cabinet dans vingt minutes au plus tard.

Juve raccrocha le récepteur, puis, l’air navré, s’adressa à Fandor :

– Le diable soit d’Havard, disait-il. On me convoque pour un crime.

– Tiens, où donc ?

– Rue Richer, à ce que j’ai compris.

Fandor s’étonna :

– Dans ma rue ? Oh ça, c’est rigolo, fit le journaliste. Havard ne vous a pas dit le numéro de l’immeuble où a été commis ce crime ? Cette nuit, justement, on a fait un boucan de tous les diables dans ma maison. Je me demandais ce que cela signifiait.

Juve ne répondit point.

Il avait été jusqu’à la porte de son cabinet de travail. Il appela :

– Jean, mes bottines, mon chapeau, mon veston bleu, allez, grouillez, nom de Dieu !

Un instant plus tard, Juve était prêt et quittait Fandor sur le seuil de sa porte.

– Veux-tu venir dîner avec moi ? demandait-il.

– Oui, acceptait Fandor. Autant vous qu’un autre.

– Alors, viens me prendre à huit heures à la maison, ou plutôt donne-moi un coup de téléphone, car ma foi, puisque je suis chargé d’une enquête, je ne sais trop ce que je vais devenir.

– Entendu !

Fandor s’éloignait. Juve appelait un taxi-auto :

– À la préfecture !

Or, tandis que le taxi-auto dévalait des hauteurs de Montmartre jusqu’au quai des Orfèvres, Juve, naturellement songeait.

« Ah ça, pensait le policier, qu’a donc Fandor en ce moment pour être si joyeux ? L’animal, c’est qu’il n’a rien voulu me dire du tout de ce que lui a confié Hélène. Ce sacré Fandor est respectueux de sa parole d’une façon assommante. Il est aussi chatouilleux là-dessus que moi-même. Bah, j’arriverai bien à lui tirer les vers du nez et à le faire parler sans qu’il s’en doute. »

Juve, en effet, était fort curieux de connaître les confidences qu’avait pu faire la fille de Fantômas au journaliste.

Pourquoi Hélène avait-elle parlé de retourner au Natal ? Était-ce bien au Natal qu’elle allait en réalité ? Que voulait dire enfin cette phrase énigmatique rapportée par Fandor : « Je vais travailler pour notre bonheur » ?

***

À la Préfecture de police Juve trouvait M. Havard fort affairé :

– C’est vous ? disait le chef de la Sûreté. Vous n’avez pas été long à venir. Écoutez, Juve, voici l’aventure : rue Richer, numéro 22, on a découvert ce matin…

– Au 22, dit Juve, mais c’est la maison de Fandor, cela.

Havard, à son tour, sursauta :

– Tiens, c’est vrai, je n’y avais pas songé ! Eh bien, alors, votre enquête sera facilitée d’autant, Juve, que Fandor pourra sans doute vous donner d’utiles renseignements.

– En effet, mais de quoi s’agit-il ?

– D’un crime, et d’un crime bizarre.

M. Havard se renversait dans son fauteuil et fermant à demi les yeux commençait à expliquer :

– Ce matin, la concierge du numéro 22 montait dans l’appartement d’un de ses locataires, un certain Baraban, dont elle est chargée de faire le ménage.

– Très bien. Quel âge, ce Baraban ?

– Je vais vous le dire, laissez-moi parler. Donc, la concierge montait faire le ménage ; elle avait la surprise et l’émotion de trouver l’appartement dans un désordre épouvantable. Du sang partout, des meubles fracturés, des tentures arrachées, des traces de mains sanglantes sur les rideaux, bref, tout le désordre ordinaire qui accompagne un crime.

– Très bien, et le cadavre ?

M. Havard sourit :

– Le cadavre, mon pauvre Juve, n’était pas là. C’est précisément lui que je vous charge de retrouver.

Juve fit la grimace :

– Enquête longue et difficile. Sait-on comment il a été emporté ?

– À peu près, répondit M. Havard. La concierge affirme qu’il y avait, dans l’appartement, une grande malle jaune, livrée au malheureux Baraban la veille même de sa mort. Elle a très certainement servi à emporter le corps.

Juve approuva encore :

– Très bien. Et ce Baraban, qui était-ce ?

– Un célibataire, cinquante-cinq à soixante ans, je crois, possédant quelques rentes, vivant bien, sortant assez souvent, un joyeux drille, enfin.

Juve approuva toujours :

– De mieux en mieux, disait-il. Si le bonhomme sortait beaucoup, on trouvera facilement les indications relatives à l’assassin.

Mais, à ces mots, M. Havard sourit :

– L’assassin ? disait-il. Mais, Juve, je ne vous ai pas chargé de vous occuper de lui !

Et, comme le policier à cette déclaration un peu inattendue paraissait stupéfait, M. Havard reprit :

– Je ne vous ai pas chargé de vous en occuper, pour la bonne raison qu’il est déjà arrêté.

– Fichtre, s’étonna Juve, vous avez été vite en besogne ! Comment cela se fait-il ?

– Je vais vous le dire.

Et M. Havard, en quelques mots succincts, alors, renseigna Juve :

– Naturellement, dit-il, quand la concierge eut pénétré dans l’appartement, quand elle se fut rendu compte de son tragique désordre, elle donna l’alarme. Il se passa ce qui se passe toujours en pareil cas : les voisins accoururent, on s’agita, on s’étonna, puis on courut prévenir le commissariat de police.

– La rue Richer dépend du poste du faubourg Montmartre, interrompit Juve.

– Oui. Le commissaire de police est arrivé sur les lieux, a visité l’appartement, s’est rapidement convaincu qu’il y avait eu, en effet, un crime, que le malheureux Baraban devait avoir été tué la nuit même et qu’enfin, le ou les assassins, après avoir tout pillé chez lui, avaient dû emporter son corps dans la malle jaune dont la concierge indiqua la disparition.

– Parfaitement, et alors ?

– Alors, ayant tout bien constaté, le commissaire de police est revenu à son bureau et, avant de me téléphoner, heureusement inspiré, a songé à interroger un gardien de la paix qui, la nuit même, avait été de planton rue Richer.

– L’agent n’avait rien vu, naturellement ? commença Juve en souriant.

– Pardon, répliqua M. Havard, souriant lui aussi. L’agent a fait une déposition des plus intéressantes. Il a rapporté, en effet, qu’à dix heures et demie, il avait dû éloigner à maintes reprises, et en le menaçant de l’arrêter, un jeune homme d’une vingtaine d’années dont l’attitude louche, étrange, avait attiré son attention.

« Cet individu, disait l’agent, s’était promené pendant près d’une heure devant la maison du crime ayant l’air d’en surveiller la façade, faisant le guet, en un mot. »

– Oh, oh, remarqua Juve, et alors ?

– L’agent a prié ce garçon de circuler mais l’individu s’est regimbé, l’a pris de très haut, a dit qu’il attendait une dame, puis, qu’il habitait là, et, enfin, a donné son nom, Théodore Gauvin, fils d’un notaire de Vernon.

Juve, à ces mots, se prit à sourire :

– Le nom était faux, bien entendu ? disait-il.

Mais M. Havard, à ces mots, rit franchement :

– Décidément vous n’avez pas de chance dans vos suppositions, disait-il. Précisément, le nom n’était pas faux. Mais laissez-moi finir. L’agent a ajouté que le jeune homme, chassé par lui dans de si troublantes circonstances, s’était éloigné à peine une demi-heure du coin du faubourg Montmartre, le gardien de la paix l’a, en effet, aperçu quelques instants plus tard posté près de la rue Bergère et surveillant toujours l’immeuble du crime.

– Malheureusement, concluait Juve, l’agent n’est pas intervenu à nouveau ?

– En effet, confessa M. Havard, l’agent n’est pas intervenu à nouveau, pour la bonne raison que l’un de ses camarades l’a remplacé à ce moment, et il n’a même pas pensé à avertir celui qui le relevait. C’est ce qui fait sans doute que le crime a été commis.

Juve écoutait toujours avec sang-froid les renseignements de son chef. Comme celui-ci se taisait cependant, il interrogea :

– Et c’est tout ce qu’on sait relativement à l’assassin ?

– Sans doute ! Que voudriez-vous qu’on sache de plus ?

– Rien, avouait Juve, qui demandait encore :

– Ce jeune homme est donc arrêté maintenant ?

– Oui, heureusement.

Et, d’un ton triomphant, M. Havard poursuivait :

– Ayant reçu le coup de téléphone du commissaire de police, j’ai immédiatement télégraphié au procureur de la République de Vernon qu’il fasse arrêter le fils de M e Gauvin le plus vite possible. En consultant le tableau des notaires, en effet, j’avais pu me convaincre moi-même qu’il y avait bien un notaire de ce nom à Vernon.

M. Havard se taisait, mais considérait Juve avec une certaine curiosité.

– À quoi pensez-vous donc ? demandait-il bientôt. Vous faites une drôle de figure.

– Heu, répondait Juve, je réfléchissais, voilà tout. Dites-moi, monsieur Havard, la conclusion de ceci, c’est qu’on ne sait pas où est le cadavre du mort, le cadavre de ce pauvre Baraban, mais qu’en revanche on tient son assassin ?

– Oui, répondait M. Havard, c’est bien cela. Vous voyez que, pour une fois, nous avons été très vite en besogne : deux heures après le crime nous tenions le coupable.

Juve eut un sourire vague.

– En effet, approuvait-il, on a été vite, très vite, c’est même une arrestation un peu trop rapide, je crois, que celle qui vient d’être faite. L’inculpé a-t-il avoué ?

– Non, le procureur de Vernon me téléphone à l’instant qu’il nie tout.

Juve, sur ces mots, se levait :

– Il est vrai, disait-il, que je ne puis avoir d’avis, puisque, en somme, je ne me suis pas rendu sur les lieux, mais tout de même, de prime abord, il me semble que ce jeune homme n’est pas un assassin très habile puisqu’il a donné lui-même son nom au sergent de ville, la nuit du crime.

Il y avait dans cette phrase une sorte de blâme implicite à l’adresse de M. Havard ; Juve devait s’en rendre compte car il se hâtait de reprendre, pour ne pas indisposer son chef :

– Eh bien, c’est entendu, je pars rue Richer ! Je vais m’occuper de retrouver la malle jaune et le cadavre qu’elle doit contenir. Comptez sur moi !

Puis, avec un vague sourire, Juve ajouta :

– En même temps, je rassemblerai les preuves de la culpabilité ou de l’innocence de ce jeune homme.

7 – UNE NOUVELLE AFFAIRE GOUFFÉ

Tandis que Juve sautait dans un taxi-auto, pour se rendre à l’appel de M. Havard, Fandor plus économe, et surtout moins pressé, descendait à pied au carrefour Rochechouart.

– Je vais prendre l’autobus, murmurait-il, il me conduit à ma porte.

Fandor, tout le temps du trajet, naturellement, songeait à la nouvelle que le téléphone, quelques instants avant, avait apportée à Juve.

« Un crime dans ma rue, pensait le journaliste, ça c’est rigolo ! Pour une fois, au moins, je ne serai pas obligé de courir aux cinq cents diables pour avoir des informations. »

Et Fandor songeait encore :

« Ça doit être assurément dans l’un des nombreux hôtels qui entourent mon domicile ; une vengeance de femme, je gage. »

Mais, en sautant de l’autobus, Fandor changeait rapidement d’avis.

– Bigre, on dirait que c’est chez moi.

Devant la porte de la maison où il habitait, en effet, un groupe nombreux stationnait, des badauds se pressaient, causaient à haute voix, échangeant des remarques avec un sergent de ville impassible qui s’efforçait, suivant sa propre expression, de « dissiper le rassemblement ».

Fandor fut à la porte cochère en quelques pas, et joua des coudes.

– C’est donc ici que ça se passe ? demandait-il familièrement au sergent de ville.

Au même instant, le gardien de la paix l’empoignait par le bras :

– Où allez-vous ?

– Au quatrième, ripostait Fandor.

Le sergent de ville le considéra d’un air soupçonneux :

– On ne passe pas, monsieur. Il y a eu un crime, on attend la police, personne ne rentre.

Fandor eut un sourire pour répondre :

– Je suis journaliste, déclara-t-il.

Mais le sergent de ville ne connaissait que sa consigne :

– Tant pis, j’ai ordre de ne laisser passer personne.

– Laissez-moi finir, interrompit Fandor sans se fâcher, je suis journaliste, et j’habite ici.

Il voulait dépasser le gardien, l’autre le retenait par le bras :

– Tout ça, c’est des boniments, commençait le gardien de la paix. On les connaît, vos trucs de journalistes ! Vous ne passerez pas.

Mais, si le gardien prétendait reconnaître les ruses des reporters, il ne connaissait certainement point l’entêtement de son interlocuteur.

Fandor ne se troubla pas.

– Mon cher monsieur, déclarait-il, au grand amusement des badauds qui s’attroupaient de plus en plus, je vous jure que vous m’ennuyez. J’habite ici, je me nomme Jérôme Fandor, je paie mon terme, je ne dois rien à l’impôt, ma concierge m’adore, quand vous seriez le préfet de police, vous ne m’empêcheriez pas de rentrer chez moi, si j’en ai envie.

Jérôme Fandor allait alors faire connaissance ou plutôt refaire connaissance, car il y avait longtemps qu’ils étaient de vieux amis, avec l’intransigeance de l’autorité, représentée par la personne d’un sergent de ville, lorsqu’au bout du couloir, apparaissait la silhouette d’une grosse femme, aux jupons sanglés, qui levait les bras au ciel, traînait une savate à son pied droit, était chaussée d’un soulier au pied gauche et paraissait affolée :

– Hé, madame Gertrude, appela Fandor, arrivez donc à mon secours ! On ne veut pas me laisser rentrer.

La concierge – car c’était la concierge – accourait immédiatement :

– Jésus, Marie, faisait-elle se précipitant vers le journaliste, ah, ben, il ne manquait plus que cela, maintenant !

Et, s’adressant au sergent de ville, la concierge déclarait :

– C’est le journaliste, c’est celui duquel je vous causais, rapport à ce qu’il mettrait la chose sur le journal, d’ailleurs, c’est mon locataire et j’en réponds, faut qu’on le laisse passer.

La recommandation de la concierge fit naturellement son petit effet, et Jérôme Fandor put, suivant la grosse femme, pénétrer jusqu’à la loge :

– Alors, quoi ? demandait-il. On assassine dans la maison ? C’est abominable, madame Sarah, je vais donner congé.

La concierge qui, depuis de longues années, était habituée à ce que Jérôme Fandor l’appelât de tous les noms qui lui passaient par la tête, joignait les mains d’un air désespéré :

– Ah, monsieur Fandor, gémissait-elle, je vous crois, que c’est abominable, j’en ai les sangs retournés à toutes les minutes. Un homme si digne, si honnête, pour qui le dû était le dû, et pas regardant avec ça, large aux pourboires, et pas exigeant non plus, presque toujours en voyage. Enfin, contre qui on avait rien à dire, mais là, rien, pas ça…

Elle s’interrompit, pour s’introduire l’ongle du pouce entre les dents de son râtelier. Fandor en profita pour mettre un terme à ces lamentations désespérées :

– Voyons, madame Barnabé, disait-il doucement, conciliant et suprêmement indifférent, faut pas vous mettre dans des états pareils, rappelez-vous bien que depuis Adam et Ève, c’est une coutume invariable, il faut que chacun meure. Aujourd’hui ce bonhomme, moi demain, vous après.

La concierge, de surprise, roulait des yeux terrifiés :

– Ah bien, déclarait-elle, si je vous connaissais pas, je vous prendrais pour un sans-cœur. Vous n’avez pas seulement l’air d’être émotionné ?

– Je le suis pourtant, affirma Jérôme Fandor.

Et il interrogea :

– Seulement, je le serai beaucoup plus quand vous m’aurez dit de quoi il s’agit. Jusqu’à présent, je n’ai appris qu’une chose, c’est qu’il y a eu quelqu’un d’assassiné ici. Qui est-ce ?

– M. Baraban, ce pauvre cher homme ! Vous le connaissiez bien, parbleu…

Jérôme Fandor, précisément, faisait des efforts de mémoire :

– Ma foi, disait-il, je me le rappelle vaguement, c’est bien le vieux monsieur qui était toujours fourré dans l’escalier, et qui saluait jusqu’à terre quand on passait devant lui ? Un homme de cinquante à soixante ans. C’est cela ?

– C’est cela, confirmait la concierge. C’est bien lui qu’a trouvé la mort. Tenez, figurez-vous que ce matin, quand j’ai vu ça, j’ai cru que j’allais tomber en faiblesse.

À ce souvenir, la concierge s’asseyait, tandis que Fandor se levait.

– Madame Gérard, appelait-il, vous allez me faire un plaisir, c’est de me répondre clairement. Qu’est-ce que vous avez vu ? Qu’est-ce qu’on sait ?

L’instinct des reportages policiers s’éveillait déjà en Jérôme Fandor. Il avait tiré un bloc-notes, taillé son crayon, il allait prendre des notes.

– Attendez voir ! répondait la concierge.

Elle courait à la porte de la loge, l’ouvrait :

– Monsieur l’agent, faites donc évanouir ce rassemblement. C’est scandaleux de faire du potin comme ça dans une maison où il y a un mort.

Or, Jérôme Fandor, à ces mots, commençait à prendre des notes.

– Nous disons donc, disait-il, que le mort est dans l’appartement ? Bien. Comment a-t-il été tué ? Couteau ? Revolver ? Poison ?

La concierge joignit les mains :

– Mais Seigneur Dieu, clamait-elle désespérée, n’allez pas si vite ! Bien sûr que non : le mort n’est pas là.

Jérôme Fandor cessa d’écrire :

– On l’a déjà transporté à la morgue ? interrogeait-il.

– Ah bien, oui, ripostait la concierge, le cadavre comme vous dites, ce pauv’ M. Baraban enfin, c’est ses meurtriers qui l’ont emmené.

Péniblement alors, bribe par bribe, Fandor se faisait raconter par sa digne concierge les incidents de la matinée.

– Je suis montée, disait la brave femme, à neuf heures, comme d’ordinaire, pour commencer le ménage, là-dessus, j’ai trouvé l’appartement à feu et à sang. Du sang même, monsieur Fandor, il y en avait partout là-haut, c’est une vraie abomination. D’ailleurs, si vous voulez monter ?

– Pas encore, répondit Fandor. Donc, vous avez tout trouvé bouleversé, du sang de tous les côtés et pas de cadavre ?

– Vous me faites froid dans le dos, riposta la concierge en se signant, vrai, vous parlez de ça comme un homme qu’en a l’habitude, moi, rien que d’y penser…

Mais la brave femme maîtrisait vite son émotion, elle était d’ailleurs très fière de documenter le journaliste, elle insistait sur les moindres détails :

– Naturellement, m’sieu Fandor, quand j’ai vu l’appartement sens dessus dessous que c’en était une horreur, je me suis dit : il s’est passé ici quelque chose de pas ordinaire. C’était bien ce que je devais penser, hein ?

– Oui, concéda Fandor, mais ce que vous avez pensé importe peu. Qu’avez-vous fait ?

– Dame, j’ai cherché partout ce pauv’ monsieur Baraban.

– Et vous ne l’avez trouvé nulle part ?

– C’est comme vous dites, affirma la concierge.

Elle s’épongeait le front avec un mouchoir à carreaux dont Fandor, à part lui, admirait l’ampleur, puis elle continua :

– Alors, n’est-ce pas, on a été chercher la police, on a fait une partie de l’enquête, comme ils disent, et tout de suite, on a constaté qu’il manquait, dans l’appartement, une grande malle jaune, une malle énorme, une malle quoi, comme l’a dit M. le Commissaire de police, où on avait très bien pu cacher le mort.

La concierge but un petit verre de rhum, tout préparé sur le dressoir de sa loge, toussa, prisa, puis se moucha avec un grand bruit :

– M’sieu Fandor, je vous dis que c’est dans cette malle qu’ils l’ont emporté le pauv’ bonhomme. Ah, tenez, on ne devrait pas permettre de faire des malles aussi grandes que ça !

Mais Fandor, naturellement, refusait d’entrer dans la discussion d’une pareille disposition législative :

– Vous avez peut-être raison, remarquait-il simplement, mais voyez-vous, madame Hippolyte, comme vous n’êtes pas député et moi non plus, ce n’est pas nous qui ferons voter cette loi-là. Revenons donc au fait. Vous dites qu’il y avait une malle jaune chez ce M. Baraban ? Et qu’elle n’y est plus. Bien, avez-vous vu sortir cette malle ?

– Non bien sûr.

– Soupçonnez-vous enfin comment elle a pu être enlevée ?

– Sur le bon Dieu, je vous jure que non.

Fandor fit la grimace :

– Cela se complique, murmurait-il, car enfin, une malle ça ne s’enlève pas comme ça.

Et, après un instant de réflexion, il demanda encore :

– Il y a eu beaucoup d’allées et venues dans la maison, hein, cette nuit ? Vous avez tiré le cordon plusieurs fois ?

Mais la concierge protestait :

– Ma foi non, pas du tout ! D’ailleurs, voilà comment les choses se sont passées : Hier soir, sur le coup de neuf heures et demie, M. Baraban est rentré avec sa nièce.

– Oh, oh, remarqua Fandor, vous avez vu la victime à neuf heures et demie ?

– Je l’ai vue bien plus tard, mais attendez donc. À neuf heures et demie, comme je vous le dis, M. Baraban est rentré avec sa nièce. « Bonjour, madame, qu’elle m’a dit en passant, c’est nous qui rentrons et nous allons vous déranger dans quelques instants, parce que tout à l’heure, mon oncle et moi, nous allons ressortir pour aller à la gare. » Là-dessus, moi, n’est-ce pas, je lui ai dit : « Mais ça m’est bien égal, madame, faut pas vous gêner, pour M. Baraban, je tirerai bien vingt fois le cordon. »

– Alors, interrompit Fandor, ils sont sortis ?

– Oui, affirma la concierge. À dix heures et demie, comme ça, on m’a demandé la porte. « Vous dérangez pas » qu’on m’a crié, « c’est nous. » C’est nous. Vous comprenez bien, m’sieu Fandor, c’était M. Baraban et sa nièce qui sortaient.

– Oui, après ?

– Ah dame, après, le pauv’ cher homme, il est rentré. Il est rentré précisément pour devenir la proie des assassins. Moi, ça me bouleverse.

La concierge s’essuyait encore le front, puis achevait sa déposition :

– Comme ça, sur le coup de minuit, à minuit juste même, car ma pendule sonnait, j’ai entendu qu’on carillonnait à la porte d’entrée. Comme de juste, j’ai ouvert. « C’est moi Baraban » qu’on m’a dit, « bonsoir ». C’était ce pauvre cher M. Baraban qui rentrait.

Fandor, naturellement, prenait des notes.

– Ainsi, interrompit-il, le crayon levé au-dessus de la page de son block notes, vous êtes certaine que M. Baraban est rentré à minuit ?