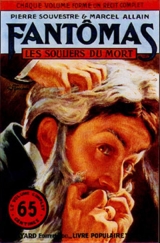

Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)

– C’est formidable, murmura Fernand Ricard, cependant que sa femme ajoutait terrifiée, ne comprenant rien :

– C’est affolant.

L’inconnu précisa :

– La justice, d’autre part, en la personne du policier Juve, était tentée de croire que votre oncle n’était pas mort, mais bien en fuite, qu’il avait volontairement disparu, il fallait donc, à mon avis, accréditer l’histoire du crime, la thèse de l’assassinat. On ne retrouvait pas la fameuse malle jaune, j’ai lancé la malle verte, toute maculée de sang, dans les jambes de la police. Depuis lors, les choses ont tourné autrement. Vous n’avez pas voulu vous entendre avec moi, et j’ai dû faire rejaillir sur vous la responsabilité du crime.

Fernand Ricard se leva :

– Vous dites ? hurla-t-il.

– Je dis, poursuivit froidement l’inconnu, que j’ai fait le nécessaire pour vous compromettre, que dans l’appartement de l’oncle Baraban j’ai fait découvrir des preuves certaines de votre présence la nuit du crime et de votre culpabilité.

– Vous êtes un misérable !

– Je suis votre sauveur, dit l’inconnu, et vous l’avez bien compris. Je ne tiens plus à vous nuire, mais bien à vous tirer d’affaire. Voyons, insinua-t-il, le cadavre où est-il ?

Il ajoutait d’un ton pressant :

– Comprenez donc qu’il faut le faire disparaître. Il faut désormais rendre impossible toute découverte des traces de ce mort.

Il croyait avoir bien plaidé sa cause, il attendait. Ce fut en vain.

Fernand Ricard opposait un entêtement résolu à la demande qui lui était adressée :

– Je ne sais pas qui a tué l’oncle Baraban, déclarait-il, j’ignore où se trouve son cadavre.

Ils discutèrent ainsi pendant une heure. L’inconnu se montra tour à tour suppliant, puis menaçant, puis terrible, ce fut en vain. Il ne pouvait obtenir aucune autre réponse.

De guerre lasse, il était à ce moment près de minuit, le faux oncle Baraban se leva :

– Je vous sauverai malgré vous, déclara-t-il. Souvenez-vous d’une chose, simplement : c’est que l’oncle Baraban existe, et que c’est moi. Souvenez-vous également que si vous osiez enfreindre mes ordres, les pires malheurs vous surviendraient, je ne vous ferais pas grâce.

Fernand Ricard, narquoisement, considérait son interlocuteur. Il ne répondait rien. Alice malgré son émotion, semblait, elle aussi, résolue à résister.

Les deux époux raccompagnèrent le mystérieux inconnu jusqu’au seuil. En s’en allant, celui-ci, avant de s’enfoncer dans la nuit noire demanda encore :

– C’est votre dernier mot ? Ne me direz-vous pas où se trouve le cadavre de l’oncle Baraban ?

– Nous ne pouvons pas le dire, nous ne le savons pas.

L’homme s’enfonça dans la nuit. En se retournant, il vit, demeurés sur le seuil de la porte, les deux époux Ricard qui souriaient.

Quelques instants après, le mystérieux personnage arpentait les rues désertes de la ville de Vernon. Il passa devant la mairie, traversa deux rues obscures, puis s’arrêta devant une maison surmontée d’une enseigne dorée, où on lisait : Étude.

Il sonna violemment à la porte de l’immeuble appartenant à M e Gauvin.

Cependant qu’il attendait une réponse, l’inconnu songeait, murmurant presque à haute voix :

– L’oncle Baraban est-il réellement mort ? Ou ne l’est-il pas ?

Le personnage mystérieux carillonna vingt minutes environ à la porte du notaire, sans obtenir de réponse. Brusquement la lumière se fit en son esprit.

– Que je suis bête, dit-il. Gauvin est à Paris, et naturellement les domestiques en ont profité pour décamper.

Dès lors, rebroussant chemin, le faux oncle Baraban se dirigea vers la gare.

Il s’approchait de la station, qui, soudain, devenait animée, remuante. Un train arrivait de Paris, quelques voyageurs en descendaient. Le faux Baraban se dissimula dans l’ombre pour observer les passants.

Tout à coup il tressaillit.

– Les voilà, murmura-t-il. Ce sont eux.

Gauvin père et fils revenaient de Paris, encore tout stupéfaits du résultat de la loterie qui venait d’être tirée quelques heures auparavant.

Quant au faux Baraban, il ne repartit pour Paris qu’à l’aube.

20 – UN JOYEUX VIEILLARD

Juve remettant à plus tard de procéder à une enquête plus subtile, sur les événements qui venaient de se produire, avait repris le train pour Paris.

En son for intérieur le policier était très satisfait du résultat de l’aventure. Le retour inopiné de l’oncle Baraban lui donnait absolument raison.

Et, pour être un grand honnête homme, Juve n’en avait pas moins une certaine satisfaction d’amour-propre, en se disant qu’une fois de plus, il avait eu raison contre tout le monde. Il se demandait, non sans malice, la tête que pouvait bien faire à l’heure actuelle M. Havard, en songeant qu’il venait de procéder à l’arrestation de deux suspects après avoir, au préalable, arrêté deux autres personnes, et que nul dans ce quatuor d’inculpés n’avait pu être maintenu sous l’accusation d’avoir assassiné un homme, pour cette bonne raison que cet homme se portait à merveille.

Le policier, lorsqu’il descendit à la gare Saint-Lazare, éprouva le besoin d’aller se coucher, car il était très fatigué. Le lendemain, il se levait d’assez bonne heure, non sans avoir au préalable, longuement réfléchi dans son lit. C’était au lit, en effet, que Juve étudiait les diverses affaires dont il était chargé.

Le policier était un peu plus troublé, un peu plus perplexe que la veille au soir. Il avait repassé dans son esprit les événements qui s’étaient produits si rapidement d’ailleurs, à la gare de Vernon, et deux choses le préoccupaient. Tout d’abord, encore que l’oncle Baraban fût vivant, il subsistait un mystère, celui des deux malles qui avaient joué un rôle si important dans la tragi-comédie de la rue Richer. Cette malle verte, adressée à Brigitte, soi-disant par Baraban, et dont on ne savait pas la véritable origine.

Et puis aussi, cette malle jaune que l’on avait pu introduire dans l’appartement du célibataire au cours de l’après-midi précédant la nuit du scandale, et que l’on avait perdue de vue, puis retrouvée ensuite, par la simple indication de sa serrure jetée dans le puits de la maison des Ricard à Vernon, alors que selon toute probabilité, les Ricard avaient fait disparaître le reste de la malle, brûlée dans le fourneau, ainsi qu’il résultait des morceaux calcinés retrouvés par Havard.

Certes, Juve savait qu’il y avait dans cette bizarre famille, un mystère, une intrigue d’amour. Il avait découvert, et d’ailleurs Alice Ricard ne s’en était pas cachée, que la nièce était la maîtresse de l’oncle, à l’insu du mari, comme il se doit.

Et Juve avait même souri à cette idée en songeant que l’oncle Baraban avait été obligé d’avouer la veille, devant tout le monde, qu’il avait disparu avec une petite femme.

– Il va se faire arracher les yeux par sa nièce, avait pensé Juve, qui imaginait assez bien un tête-à-tête orageux entre ces deux amants, une fois le mari le dos tourné.

Juve était naturellement à cent lieues de se douter de la scène véritable qui s’était déroulée le soir même de l’arrivée du faux oncle Baraban dans la maison des Ricard.

Il y avait enfin autre chose que Juve prétendait tirer au clair. Le désordre créé dans l’appartement de Baraban lui était apparu de plus en plus suspect, et il lui semblait que le vieillard, en s’accusant d’une simple fugue amoureuse, n’avait pas dû dire toute la vérité. Assurément, il y avait eu mise en scène, et mise en scène voulue à des fins bien précises. Que voulait Baraban, en préparant ainsi de la sorte, l’opinion publique, en l’aiguillant vers l’hypothèse d’assassinat ?

Juve, en s’habillant, avait longuement réfléchi à ce dernier problème, sans lui trouver de solution satisfaisante.

Et haussant les épaules, il en était arrivé à conclure :

– Après tout, ce joyeux vieillard a peut-être voulu faire croire à son neveu et à sa nièce qu’il était bien mort, afin qu’on le laissât tranquille, et qu’il puisse filer le parfait amour avec la nouvelle élue de son cœur. Cependant, avait conclu Juve, il faut que j’en aie le cœur net.

Vers onze heures du matin, le policier qui était sorti à pied, arrivait rue Richer. Il s’introduisit dans le couloir de l’immeuble, et gagnait l’escalier, lorsqu’il s’entendit appeler :

– Monsieur Juve ! Monsieur Juve !

Le policier se retourna, c’était la concierge. La brave femme avait l’air toute bouleversée.

– Ah, s’écria-t-elle en apercevant l’inspecteur de la Sûreté, je crois bien Monsieur Juve, que je vais en devenir folle. Savez-vous ce qui est arrivé ?

– Ma foi non, fit le policier.

La concierge tonna :

– Eh bien, c’est Baraban, ce M. Baraban, ce brave et digne homme, mon locataire est rentré ! Voilà-t’y pas les morts qui reviennent maintenant ! Ah, monsieur Juve, j’en ai z’eu les sangs retournés, même que j’ai été obligée d’absorber trois vulnéraires pour me remettre.

La bonne femme sentait l’alcool à plein nez, ce qui détermina chez Juve cette question :

– Il y a longtemps, interrogea-t-il, que vous avez absorbé ce cordial ?

La concierge désignait, sur la table de sa loge, une fiole à moitié vide :

– Mais dix minutes à peine, monsieur Juve, dix minutes seulement. Mon locataire n’est rentré que ce matin.

– Ah bah, fit Juve, votre locataire n’est rentré que ce matin. Vous ne l’avez donc pas vu hier, hier après-midi ?

– Ah bien sûr que non, monsieur Juve, fit la concierge, sans quoi j’aurais eu le temps de me remettre comme de bien entendu, et telle que vous me voyez, je suis encore sous le coup de la surprise et de l’émotion.

– Décidément, songea Juve, j’ai bien fait de venir. Les mystères sont loin d’être éclaircis.

La concierge, cependant, l’avait quitté pour aller répondre à une foule de commères qui s’introduisaient dans sa loge, envahissaient le couloir de la maison. Le quartier venait d’être mis au courant, les journaux du matin avaient annoncé le retour de Baraban. On venait aux renseignements.

Juve grimpa l’escalier, sonna à la porte de l’appartement du fameux personnage.

Quelques instants après Juve se trouvait en présence de M. Baraban.

Le vieillard était tiré à quatre épingles. Il avait une rose à la boutonnière de sa jaquette et portait, sur sa chevelure blanche, très abondante, un chapeau haut de forme, crânement incliné sur l’oreille.

Un instant, il parut interdit en apercevant ce visiteur, et eut un brusque recul en arrière. Mais immédiatement après, le personnage se ressaisissait, il ajustait son lorgnon sur son nez et proféra d’une voix cordiale, un peu chantante :

– Tiens par exemple, quelle bonne surprise ! Comment allez-vous, mon cher ami ?

Sans attendre de réponse, il pirouetta sur ses talons, alla à la fenêtre de son petit salon, fit tomber une jalousie, ce qui atténuait la lumière :

– C’est à cause des mouches, s’écria-t-il. Mon appartement est exposé au midi, et ces sales bêtes l’envahissent chaque fois qu’elles le peuvent.

Il revenait vers Juve, lui tapait amicalement sur l’épaule :

– Je vous demande pardon, je suis horriblement pressé. Je descends.

Juve était demeuré silencieux, abasourdi par cet accueil. Baraban ne le connaissait guère, il l’avait juste aperçu la veille. Que signifiait cette réception ?

– Il est peut-être fou, pensa Juve. En tout cas, c’est un drôle d’énergumène.

Le policier allait poser une question, son interlocuteur ne lui en laissait pas le temps, il l’entraînait sur le palier de l’escalier. Puis, dans la demi-obscurité qui régnait, il s’approcha de Juve, le dévisageant curieusement :

– C’est drôle, fit-il, je vous connais très bien, et je ne vous remets pas en ce moment. Quel est donc votre nom ? Vous ne m’en voulez pas de vous le demander, n’est-il pas vrai ? Je vois tellement de monde, et il m’est arrivé depuis quelques heures, de si singulières aventures, que j’en suis tout abasourdi.

Juve se nomma.

Baraban levait les bras au ciel :

– C’est bien ce que je me disais, fit-il. Vous étiez à Vernon hier soir ?

– Oui, commença Juve.

Mais Baraban l’avait pris par le bras, l’entraînait dans l’escalier, le contraignant à descendre avec lui :

– Quel dommage mon cher ami, disait le joyeux vieillard, que vous ne soyez pas resté à la réception qui m’a été faite par toute la population hier soir chez les Ricard. C’était d’un charmant, d’un exquis, d’un délicieux ! Je ne connaissais pas Vernon, la ville est coquette, les femmes y sont ravissantes, et les hommes des plus aimables. C’est égal, croyez-vous que c’en est une aventure, et que mes pauvres petits neveux, cette gentille Alice, cet excellent Fernand, ont eu du fil à retordre à mon sujet avec les gaffes de la police. Cela ne vous vexe pas au moins que je dise du mal des gens de la Sûreté ?

– Mon Dieu ! proféra Juve, pour ma part, je n’ai jamais cru à un assassinat, mais bien à une fugue !

– Là ! s’écria l’oncle Baraban en secouant les mains du policier, je l’aurais juré sur la tête des enfants que je n’ai jamais eus. Vous êtes un type épatant, vous ! Ça se devine tout de suite et vous avez du flair. Parbleu, vous vous êtes dit : « Qui donc aurait voulu assassiner l’oncle Baraban ? C’est une crème d’homme ce gros petit vieux bien propre ! Le cœur sur la main, et l’invitation facile, toujours le mot pour rire ! Et puis, ça se savait dans le quartier, les petites femmes et moi nous avons toujours fait bon ménage ! Ah, les petites femmes, il n’y a que ça ! Qu’est-ce que vous voulez, j’ai beau avoir des cheveux blancs, je suis incorrigible, oui, oui, incorrigible !

Juve, complètement ahuri par l’étourdissant verbiage de ce joyeux vieillard, ne pouvait pas placer un mot. On était désormais sur le pas de la porte. Baraban passa raide devant la loge de la concierge. D’un geste de mépris il la désigna au policier :

– La vilaine, fit-il, c’est elle qui est la cause de toutes mes histoires.

Cependant, la portière s’approchait. Elle balbutia, larmoyante :

– Monsieur Baraban, voyons… vous m’en voulez toujours ?

Solennel, le faux Baraban déclara :

– Tout est fini à jamais entre nous, madame, et je déménage au prochain terme.

Cependant, Baraban s’était avancé dans la rue, une clameur s’élevait.

C’étaient les commères du quartier qui proféraient leur enthousiasme et leur surprise à la vue du vieillard, et Juve, qui le suivait difficilement dans la foule, entendait à son sujet les commentaires les plus bizarres :

– Comme il est changé, on ne le reconnaîtrait pas, disait la fruitière, juchée sur un escabeau sur le pas de sa porte, cependant que deux voisines protestaient :

– Moi, je le reconnais ! Toujours le même, ce Baraban, et vêtu comme un prince. On voit bien que c’est un homme à femmes.

Baraban, cependant, s’éloignait, écartait d’un geste digne les importuns. Quelques audacieux avaient demandé :

– Qu’est-ce qu’il vous est donc arrivé, Monsieur Baraban ?

– Si vous voulez le savoir, lisez les journaux, il y a vingt-cinq colonnes sur mon histoire, on ne parle que de moi.

Juve avait rejoint Baraban.

– Tiens, fit celui-ci d’un air étonné, vous voilà, cher monsieur ? Qu’y a-t-il pour votre service ?

Juve était accoutumé aux plus extraordinaires originalités. Toutefois, en dépit de son flegme, il ne put demeurer impassible :

– Ah ça, déclara-t-il, mais vous avez toujours l’air de tomber de la lune, Monsieur Baraban ! Il me semble pourtant que vous devriez vous souvenir que j’étais avec vous, il y a deux minutes ?

D’un air très naturel, Baraban répondit :

– Mais certainement, mais certainement. Toutefois, je croyais que nous nous étions quittés.

Il se penchait à l’oreille de Juve :

– Je vais retrouver une petite femme. Un petit bijou délicieux, quelque chose d’exquis. Alors, vous comprenez…

Juve fronça le sourcil :

– Est-ce que cet animal se moque de moi ? pensait-il, ou bien alors est-il complètement loufoque ?

Juve, toutefois paya d’audace :

– Mon cher Baraban, fit-il, vous êtes un type dans mon genre qui me convenez parfaitement et je ne veux pas vous lâcher. Nous allons aller la voir ensemble, cette petite femme.

– Ah mais non, ah, mais non ! Ça n’est pas possible ! Elle sera furieuse que j’amène quelqu’un, même un ami. Vous comprenez bien, les amoureux comme elle et moi, comme nous, ça ne s’exhibe pas, ça se cache.

– Je saurai me retirer à temps.

– Non, non, protestait Baraban, moi je ne veux pas ! Vous comprenez, c’est très gênant. Surtout qu’elle ne vous connaît pas.

– Est-ce bien sûr ?

Mais il était difficile de joindre le regard de l’extraordinaire fêtard. Sous prétexte de soleil, il avait substitué à son lorgnon noir des lunettes jaunes, ce qui lui donnait une allure d’un comique extravagant. Il s’arrêta cependant de bavarder et Juve en profita pour dire d’un air très protecteur :

– Vous pensez bien, mon cher Baraban, que je suis au courant de vos amours.

Et il ajouta avec une mine attristée :

– Votre pauvre neveu Fernand Ricard, vous lui en faites pousser des cornes.

– Quoi ? s’écria Baraban, vous savez qu’Alice… ?

– Oui, fit Juve, je sais qu’Alice…

Et celui que Juve prenait pour l’oncle Baraban, un instant surpris, reprit son aplomb :

– Eh bien, fit-il, puisqu’on ne peut rien vous dissimuler, je vais tout vous confier. Ce n’est pas avec ma nièce que j’ai rendez-vous. La pauvre petite, ça a chauffé hier soir, quand elle a su que je la trompais, mais je l’ai provisoirement réconciliée avec son mari. Non, celle que je vais voir, c’est Germaine, une brune capiteuse, au teint mat, on dirait une Espagnole ou une Italienne, et ce qu’il y a de plus curieux, c’est qu’elle est née à Montmartre.

Juve poursuivait avec entêtement :

– Je vous accompagne. Je veux à toute force connaître Germaine.

– Non.

– Si !

Leste comme un jeune homme, Baraban parcourait à pas pressés le trottoir de la rue Richer. Au carrefour de la rue de Trévise, un autobus stoppait, il y monta, s’engouffra à l’intérieur, puis le véhicule démarrait.

Mais le policier était leste, lui aussi : il rattrapa l’autobus à la course, sauta dans la voiture, voulut à toute force aller s’asseoir à côté de l’énigmatique personnage. Le conducteur l’en empêcha :

– Complet à l’intérieur, déclara-t-il. Une place seulement sur la plate-forme.

– C’est encore heureux, pensa Juve, que ce ne soit pas complet.

Baraban semblait ne pas s’être aperçu que Juve avait pris le même véhicule que lui. L’extraordinaire vieillard descendit au boulevard Rochechouart. Il tomba dans les bras du policier :

– Ah, par exemple, s’écria-t-il en voyant Juve, elle est bien bonne. Bonjour, mon cher.

Puis, aussitôt il lui dit :

– Au revoir.

Baraban sauta dans un taxi qui passait, criant au conducteur :

– Rue Duperré.

Mais Juve avait entendu :

– Il ne sera pas dit, grommela-t-il, que cet animal me dépistera. Il commence à m’intéresser singulièrement.

Juve perdait quelques secondes à chercher un véhicule pour lui. Par bonheur, il trouva un taxi. Un passant allait le prendre, le policier, sans vergogne, le bouscula, et, sans tenir compte de ses protestations, car le passant prétendait être le premier, Juve dit au mécanicien :

– Cent sous pour la rue Duperré, place Pigalle.

– Ça colle, répondait l’homme qui, agréablement surpris de ce client inattendu sans doute, fit grincer de façon abominable ses malheureux changements de vitesse qui n’en pouvaient mais.

Quelques instants après, le policier rattrapait le fuyard. Il le voyait s’engouffrer sous la voûte d’une maison après avoir réglé son taxi.

Juve paya le fiacre, et, sans rien demander à la concierge, bondit dans l’escalier qui se présentait à sa droite. À toute allure, Juve gravissait les étages, espérant à chaque instant rejoindre Baraban.

Il parvint au cinquième, et là, il acquit la triste certitude que l’oncle Baraban ne l’avait pas précédé dans cet escalier. Le policier, par la fenêtre qui donnait sur la cour, voyait en effet Baraban en train de traverser cette cour et qui sortait à l’autre extrémité.

La maison était double, avec deux issues, l’une sur la rue Duperré, l’autre sur la rue Victor-Massé.

Juve descendit lentement. Il avait perdu la piste de l’homme qu’il poursuivait et dont l’attitude lui paraissait de plus en plus surprenante.

Le policier n’essaya pas de retrouver son homme. Assez penaud, il rentra chez lui, et, conformément à son habitude, s’étendit sur son lit, tout habillé. Les yeux fixés sur le plafond, Juve réfléchit longuement :

– Ce Baraban, grommelait-il, m’a fichu dedans et je suis un imbécile. Mais tout n’est pas fini, et je saurai, oui, je saurai.

Soudain, le front de Juve se rembrunit. Il raviva dans sa pensée le souvenir des traits de cet homme et de ce regard perpétuellement fuyant qu’il n’avait pas pu fixer une fois. Il se rendait compte aussi que la voix de Baraban était une voix étrange, anormale, nullement naturelle. Tiens !

– Serait-ce possible, pensait Juve, que ce soit Lui ?

En prononçant ce Lui, Juve voyait se préciser devant ses yeux un personnage, une silhouette qui ne rappelait en rien le jovial Baraban.

C’étaient des traits durs, sinistres, qu’il entrevoyait, un visage impénétrable, un masque sardonique, un regard d’acier. C’était une vision tragique qui surgissait à son esprit, non point une vision de gaieté et de rire, mais de drame, de tragédie, d’horreur.

– Est-ce possible ? se demandait Juve. Si c’est Luiqui se cache désormais sous la personnalité de l’oncle Baraban, qu’est-ce tout cela peut bien signifier ?

Juve s’était assis sur son séant, il discutait tout haut, avec lui-même :

– Non, non, je ne peux pas y croire, c’est impossible et pourtant ?

21 – CHAUSSER LES SOULIERS DU MORT

Il était à peine sept heures. Un fiacre s’arrêtait à quelques mètres du numéro 22 de la rue Richer. Trois hommes en descendirent : deux hommes aux allures d’anciens militaires, et un troisième personnage qui synthétisait le type parfait du valet de chambre de bonne maison. Le fiacre était retenu à l’heure. Il pleuvait légèrement et le cocher, maussade, avait relevé le col de son manteau.

Le valet de chambre, cependant, disait à ses deux compagnons :

– Vous allez vous tenir devant la porte l’un et l’autre. S’il sort, arrêtez-le et mettez-le dans la voiture, vous savez ensuite ce qu’il faut en faire.

– Compris, patron, dirent les deux autres.

L’homme à l’allure de domestique, cependant, s’introduisit dans le couloir obscur de la maison habitée par le fameux Baraban et dans laquelle se trouvait également demeurer l’ami de Juve, le journaliste Fandor !

Ce dernier était plongé dans le plus profond sommeil lorsqu’un violent coup de sonnette retentit à sa porte. Fandor sursauta, cria : « Zut ! » puis il se retourna, s’enroulant dans ses couvertures.

Quelques instants passèrent, un autre coup de sonnette. Fandor, qui dormait sur le côté droit, se remit sur le côté gauche, et répéta : « zut ! » avec la même conviction. Au troisième carillon, le journaliste bondit hors de son lit : « Bon sang bleu, fit-il, on ne peut donc pas vous foutre la paix. »

Et, s’enveloppant d’une sorte de peignoir, il s’en alla en titubant, les yeux encore tout bouffis de sommeil, ouvrir la porte de son appartement.

À peine l’eut-il entrebâillée que celle-ci fut violemment poussée, quelqu’un entrait dans la pièce, après avoir refermé la porte derrière lui. Abasourdi, Fandor le suivait.

– Qu’est-ce que vous voulez ? Qui êtes-vous ? interrogea Fandor.

Le visiteur s’inclina respectueusement devant le journaliste :

– Je suis le domestique.

– Quel domestique ? demanda Fandor en bougonnant.

– Le domestique que monsieur a fait demander, et je m’appelle Sulpice.

– Bougre ! fit Fandor, vous en avez bien l’air. Mais qu’est-ce que vous voulez ?

Le domestique multipliait les courbettes.

C’était l’homme qui quelques instants auparavant était arrivé en fiacre rue Richer, avec les deux hommes aux allures d’anciens militaires. Il insistait :

– Monsieur a fait demander un domestique à l’agence de la rue de Provence, et c’est moi qu’on envoie. Je viens me mettre aux ordres de Monsieur.

Une sourde colère envahissait Fandor :

– Ah, grogna-t-il, vous venez vous mettre aux ordres ? Eh bien, je vous intime l’ordre de foutre le camp d’ici. Vous ne savez pas vivre, mon garçon, on n’a pas idée de réveiller les gens à pareille heure, et j’estime qu’un honnête homme ne doit pas se lever avant midi.

– Mais on m’avait dit que monsieur voulait que je vienne me mettre à sa disposition pour l’heure à laquelle il se lèverait.

– Mais, bougre d’âne, criait Fandor, tout le monde sait que je me lève à midi. Et puis, d’ailleurs, je n’ai jamais demandé de domestique. Qu’est-ce que vous me chantez là ?

Le domestique ne se tenait pas pour battu :

– J’ai ordre de venir chez monsieur. D’ailleurs, la réception de monsieur ne m’étonne pas, et j’y reste.

– Vous restez ? Vraiment ? Et la réception que je vous fais ne vous étonne pas ? Pourquoi ?

– Oh, poursuivit l’individu qui avait déclaré s’appeler Sulpice, parce que je sais que monsieur est un original, une espèce d’énergumène un peu piqué, mais bon garçon, par exemple, ça, je ne dis pas le contraire. Seulement, voilà, monsieur a des idées pas comme tout le monde et même souvent sa façon de faire, prête à rire pour les gens sérieux, pour les personnes raisonnables.

Fandor était si exaspéré qu’il ne parvenait pas à placer une parole. Les yeux lui sortaient de la tête. Il empoigna une potiche sur une étagère :

– Espèce de crétin, hurla-t-il, foutez-moi le camp tout de suite ou je vous casse la gueule, aussi vrai que je m’appelle Fandor !

Et soudain, le journaliste lâcha la potiche qui tomba sur le sol et s’éparpilla en mille morceaux.

Fandor avait de quoi être abasourdi. Au moment où il proférait cette menace, l’extraordinaire valet de chambre avait éclaté de rire, et déclaré d’une voix que, cette fois, Fandor reconnaissait bien :

– Tu ne feras jamais cela, mon petit car tu le regretterais toute ton existence, et même après.

– Juve, s’écria Fandor.

C’était en effet le policier qu’il avait devant les yeux, mais le policier si merveilleusement grimé que son ami le plus intime, que Fandor lui-même, avait été incapable de le reconnaître.

– Écoute, Fandor, dit le policier, les instants sont comptés. Rends-moi service, et obéis sans chercher à comprendre, les explications viendront ensuite. Il est sept heures et quart, Fandor. Dans quarante-deux minutes, un train part pour Vernon. Prends-le. Installe-toi tout près de la maison des Ricard. Surveille-moi discrètement, mais attentivement, les faits et gestes de ces gens-là. Il ne faut pas que nous perdions leurs traces, c’est de la plus haute importance. Attends-moi là-bas et tiens-moi au courant. S’ils s’en vont, suis-les.

Juve quittait déjà Fandor. Le journaliste courut après lui :

– Entendu, disait-il, mais de grâce, Juve, qu’allez-vous faire ? Pourquoi ce déguisement ?

Sans répondre à la question de Fandor, le policier lui demanda simplement :

– Suis-je bien grimé ?

– Vous êtes admirable.

– Méconnaissable, n’est-ce pas ?

– Ah certes oui. Vous voyez, Juve, moi-même, je ne vous ai pas…

Déjà, le policier était parti.

En hâte, désormais, le journaliste s’habillait. Dix minutes après, il était hors de chez lui.

Juve l’avait écouté partir du haut de l’escalier. Lorsque Fandor se fut éloigné, le policier gagna le seuil de la porte de l’appartement occupé par Baraban.

Et, comme il l’avait fait l’instant précédent chez Fandor, il sonnait chez celui qu’il prenait pour l’oncle des Ricard.

Le cœur lui battait fort, à l’excellent inspecteur de la Sûreté, alors qu’il attendait derrière cette porte. Allait-on lui ouvrir ? Se trouverait-il en présence de l’homme qu’il recherchait ? Ou alors, l’énigmatique personnage que Juve avait poursuivi la veille avec tant d’acharnement s’était-il méfié ? Avait-il déjà disparu ?

La porte s’ouvrit enfin, et Juve, dissimulant sa satisfaction, se trouva en présence de l’oncle Baraban.

Celui-ci achevait sa toilette. Il était en pantoufles et en veston d’intérieur.

– Me voilà, fit-il.

Souriant d’un air stupide à son interlocuteur, Juve répondit :

– C’est moi, monsieur Baraban. Que de plaisir pour moi à vous retrouver.

Avec méfiance, Baraban regardait ce nouveau venu.

– De me retrouver ? Qui êtes-vous donc ?

– Monsieur ne me reconnaît pas ? Monsieur veut plaisanter ? Je suis Sulpice. Voyons, monsieur… Monsieur sait bien que je suis le domestique de monsieur et que j’étais encore à son service, lorsque monsieur est parti d’ici avec la petite dame.

Tandis que Juve proférait ces paroles, Baraban le considérait avec une singulière attention, une attention telle que Juve, un instant, redouta d’être reconnu.

Mais cela ne durait pas, et soudain, la physionomie du pseudo Baraban s’illumina :

– Que je suis bête, s’écria-t-il. Mon pauvre Narcisse ! J’ai perdu la tête, décidément, à la suite de cette aventure. Si je vous reconnais, mais je pense bien, je ne connais que vous. Ah ce brave Narcisse, ce brave…

– C’est pas Narcisse, monsieur sait bien que je m’appelle Sulpice.

– J’ai dit Narcisse, ce n’est pas possible. Parbleu, Sulpice, je ne connais que ça !

L’extraordinaire vieillard allait et venait dans la pièce. Il reprit après un léger silence :

– Eh bien, Sulpice, je suis enchanté de vous avoir vu, mais je ne vous retiens pas, il faut que je sorte.

– Comme ça se trouve, s’écria Juve, j’ai justement apporté des affaires à monsieur, ses bottines. Monsieur sait bien, celles qu’il avait dit de ressemeler.

Juve défit en hâte un paquet de lustrine qu’il avait sous le bras et il déposa aux pieds de Baraban une paire de chaussures que celui-ci contempla, sincèrement surpris :

– Ah, c’est très bien, dit-il, mais pour le moment, je n’ai besoin de rien.

Avec une précipitation extraordinaire le vieil homme, à l’allure si bizarre, enfila une paire de bottines à peine propres, qu’il choisit de préférence à celle apportée par ce domestique empressé.

Juve, tout en affectant un air enjoué et soumis, ne perdait pas des yeux Baraban. Et, instinctivement, le policier ramenait sans cesse la main droite à la poche du pantalon dans laquelle se trouvait son browning tout armé.

Le cœur lui battait. L’expérience qu’il venait de tenter réussissait, était éminemment concluante à ses yeux.

Depuis la veille, Juve avait réfléchi, longuement, minutieusement, et il s’était dit :

– L’individu que je viens de suivre, que je prenais pour l’oncle de Ricard, n’est pas Baraban. C’est un imposteur, quelqu’un qui, pour une raison que j’ignore encore, s’est attribué cette personnalité, pour en tirer un bénéfice.