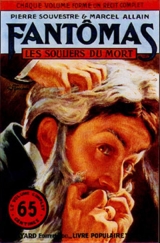

Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)

PIERRE SOUVESTRE

ET MARCEL ALLAIN

LES SOULIERS

DU MORT

20

Arthème Fayard

1912

Cercle du Bibliophile

1970-1972

Révision et Annotations

de PMV

2012

1 – LES PROJETS MYSTÉRIEUX

– Cher monsieur Gauvin, vous prendrez bien une tasse de café ?

– Madame, vous êtes trop aimable, mais je refuse. Le café est un excitant, il me porte terriblement sur les nerfs et je serais sûr de ne pas fermer l’œil ce soir.

– Oh voyons, il est deux heures de l’après-midi. Cela ne peut véritablement pas vous faire mal.

– Si, madame, si !

– Alors je n’insiste pas. Mais vous, monsieur Théodore ?

– J’accepte, madame, quand ce ne serait que pour voir le joli geste que vous aurez pour me servir.

– On n’est pas plus galant !

La jeune femme qui offrait ainsi le café à ses deux invités : M e Gauvin, un notaire respectable au ventre rebondi, aux favoris soigneusement taillés à l’impériale, et son fils, le jeune Théodore, âgé de dix-sept ans environ, s’appelait Alice Ricard. Elle habitait à Vernon, jolie petite ville des bords de la Seine, et elle se trouvait fort bien dans sa villa, une maisonnette plus prétentieuse que riche et qui trahissait par son jardin soigné, ses arbres taillés, ses petits massifs de fleurs tirés au cordeau, les aspirations de luxe de sa propriétaire, aspirations que, du reste, la jeune femme ne pouvait contenter absolument, eu égard à sa situation.

Alice Ricard, cependant, vêtue d’un grand peignoir bleu formant une véritable robe d’intérieur, les cheveux relevés sur le front par un ruban mis à la grecque, apparaissait coquette et maniérée.

Elle se multipliait pour obliger ses hôtes, M e Gauvin et son fils Théodore, qu’elle avait hélés, alors qu’ils passaient sur la route, pour leur offrir de se reposer quelques instants à l’ombre de ses grands arbres.

– Maître Gauvin, insistait la jeune femme, je suis persuadée que vous ne refuserez pas d’attendre encore quelques minutes l’arrivée de mon mari.

– Madame, je le ferais avec le plus grand plaisir, mais nous sommes un peu pressés, mon fils et moi.

– Ne dites pas cela, maître Gauvin. Fernand revient de Paris et il va certainement nous rapporter les journaux.

C’était bien la vie tranquille des petites localités de la banlieue parisienne.

Dans le jardin où se trouvaient réunis les trois personnages, on n’entendait d’autre bruit que le chant des oiseaux. Parfois, le pas éloigné d’un marcheur écrasant le gravier de la grand-route. Puis, de loin en loin, strident, le sifflet d’une locomotive, le vacarme d’un train roulant sur la voie ferrée, à cinq cents mètres.

M e Gauvin, avec ses soixante ans bien sonnés, sa corpulence, son front dégarni, son crâne chauve, offrait le type parfait du notaire provincial, respectable, respecté, et qui se croit un personnage. Il témoignait à l’égard de la jeune femme qui le recevait, une admiration respectueuse jusqu’à l’exagération.

Il faisait preuve de cette politesse spéciale qu’acquièrent les gens de loi, lesquels semblent toujours faire un acte de haute courtoisie lorsqu’ils condescendent à vous adresser la parole.

Son fils Théodore était tout l’opposé de son père.

C’était un jeune homme de dix-sept à dix-huit ans, qui visait de façon apparente à passer pour un snob.

Vêtu à la dernière mode, les cheveux plaqués bien à plat et séparés par une raie bien droite, le visage rasé chaque matin, encore qu’il n’eût pas beaucoup de barbe, le cou engoncé dans un haut faux col et portant des vêtements d’une coupe soignée : veston à taille, pantalon large, tombant sur des bottines vernies, ce qui était évidemment un luxe relativement surfait et coûteux, puisqu’il se trouvait à la campagne.

Théodore Gauvin, étudiant en droit et futur notaire, paraissait redouter assez peu son père, et d’instinct, le jeune homme, perpétuellement, était en contradiction avec le tabellion. Il affectait, en un mot, de lui ressembler aussi peu que possible. Il était néanmoins respectueux avec le vieillard et lui parlait avec déférence.

– Madame, reprenait cependant le gros notaire en s’inclinant à nouveau cérémonieusement devant Alice Ricard, si vous m’annoncez que votre mari rapporte les journaux du matin, vous allez évidemment me décider à passer encore quelques minutes dans votre charmant jardin. Ce sera l’excuse de ma paresse et cela…

– Mon cher père, interrompit le jeune Théodore, vous pourriez dire que le seul plaisir d’être avec M me Ricard vous fait oublier tous vos devoirs. Ce serait plus aimable. Ce serait plus juste aussi !

La jeune femme, à ces mots, sourit. Elle était assez fine pour remarquer la leçon implicite que le fils donnait à son père et peut-être, au fond d’elle-même, trouvait-elle plaisant de voir ainsi le gros homme, réputé dans tous les environs pour son caractère autoritaire et impérieux, subir les avis de son brigand de fils qui, lui, était connu, peut-être à tort, comme un jeune homme qui fait la noce.

M e Gauvin, cependant, ne se démontait pas. Il ne perdait rien de son assurance et, tranquillement, répondit :

– Théodore, je n’ai pas besoin de faire comprendre à M me Ricard le plaisir que j’éprouve à être en sa compagnie. C’est pourquoi j’invoquais un prétexte discret. M me Ricard, d’ailleurs, ne doute pas, j’en suis persuadé, de son charme. Par conséquent…

Théodore fronça les sourcils, il ne répondit rien, se contentant d’annoncer : « Voilà M. Fernand ».

Sur la route, en effet, un homme d’une trentaine d’années arrivait, marchant d’un grand pas, un homme à la physionomie intelligente, mais fermée, et qui n’était autre que le mari d’Alice Ricard.

– Dépêche-toi, lui criait sa femme, M e Gauvin et son fils sont là qui attendent des nouvelles. Tu rapportes les journaux de Paris, au moins ?

– Naturellement !

Fernand Ricard, entré dans le jardinet, jeta son chapeau sur un banc, serra les mains de ses visiteurs.

– Vous allez bien, mon cher maître ? Et vous monsieur Théodore ? Ah, certes, je rapporte les journaux de Paris ; je vous assure que leur lecture ne saurait passer inaperçue.

– Pourquoi donc ? demanda le gros notaire. Y aurait-il un scandale judiciaire ? La Bourse a-t-elle monté ou baissé ?

– Je parie qu’il y a encore du grabuge dans le cercle de la place Vendôme ? On annonçait hier soir sur le boulevard une épouvantable histoire, dit Théodore.

Mais le jeune homme s’interrompit, car au hasard des bonjours, Alice Ricard s’était assise à côté de lui.

– Madame, disait l’adolescent en se penchant vers la jeune femme, voulez-vous me permettre un compliment qui ne sera que l’expression d’une vérité ?

– Lequel, mon Dieu ?

– Vous n’avez jamais été si jolie. Chaque fois que je vous vois, je vous trouve plus belle, et, cet après-midi, ce ruban posé à la grecque dans vos cheveux souligne à merveille la pureté toute classique de vos traits.

Il eût peut-être continué longtemps à parler ainsi à voix basse, complaisamment écouté par la jeune femme qui souriait et faisait des mines, si Fernand Ricard n’avait tiré de sa poche un journal et montré la manchette :

– Regardez et jugez si nous n’en revenons pas aux mœurs des sauvages.

On lisait :

Encore un crime de Fantômas. La fusillade de Ville-d’Avray. Trois cadavres marquent la route du bandit. Juve vainqueur. Fandor échappe à la mort par miracle.

– Vous avez lu les éditions de la nuit dernière ? demandait Fernand Ricard. Vous avez vu, monsieur Gauvin, que Fantômas a été cerné dans une certaine villa de Ville-d’Avray par la police, et surtout par Juve et par Fandor, ses deux ennemis acharnés ?

– Oui, répondait le notaire, j’ai vu cela. Mais les dernières éditions que j’ai pu me procurer ce matin ne donnaient pas la fin de l’aventure. Fantômas était, disait-on, à l’intérieur de la villa, la police donnait l’assaut et Fandor avait essuyé trois coups de feu tirés par cette Hélène, qui est la fille du bandit.

– Eh bien, voici ce qui s’est passé ensuite, écoutez, je lis :

Au moment précis où la fille de Fantômas tirait sur Fandor, un cri tragique s’élevait qui glaçait d’effroi tous ceux qui assistaient à cette épouvantable tragédie.

Celui qui criait, qui hurlait plutôt un ordre suprême : « À l’assaut, à l’assaut ! » c’était Juve.

Le grand policier, en effet, le subtil inspecteur de police, n’avait pu voir sans un terrible émoi le danger couru par son ami Fandor.

Hélas ! N’arrivait-il pas trop tard ? Et le jeune homme, atteint grièvement par la fille du bandit, n’avait-il pas roulé sur le sol mort ou mourant ?

Il n’en était rien heureusement.

Sans qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, on soit encore renseigné sur le miraculeux hasard qui protégea la vie de Fandor, il est certain, toutefois, que celui-ci ne fut pas atteint ; aveuglé par la poudre, brûlé par la flamme du revolver, Fandor demeurait debout. Il portait la main à ses yeux et, distinctement, on entendait qu’il disait :

– Hélène ! Hélène ! qu’avez-vous fait ?

Mais déjà le drame se précipitait. À la tête d’une vingtaine de policiers, Juve s’élançait au secours de son ami. Le revolver à la main, tous avançaient. Ils donnaient l’assaut comme l’avait ordonné Juve.

– C’est affreux, interrompit Alice Ricard. Les bandits ne redoutent plus rien maintenant. Mais Fantômas ? Fantômas, où était-il ?

– Attendez, continuait Fernand Ricard.

Et il reprit :

Par malheur, si rapide qu’eût été le mouvement des policiers, il se produisait encore trop tard. Tandis que Juve empoignait Fandor par le bras et s’assurait qu’il n’était point blessé, ses hommes gravissaient en courant le perron de la villa tragique.

Ils s’y heurtèrent à une porte fermée à double tour, porte qui, l’enquête le révéla plus tard, constituait une véritable barrière infranchissable, car elle était doublée de tôle.

– Ils avaient tout prévu, interrompit encore Théodore Gauvin. Cette porte de caractère spécial établit la préméditation.

– Parfaitement, approuva M e Gauvin, tu as raison, Théodore. Mais laisse M. Fernand continuer sa lecture.

Fernand Ricard reprit :

Il fallut quelques minutes, naturellement, pour enfoncer les battants redoutables de cette massive porte d’entrée. On y parvint enfin à l’aide de leviers vigoureusement maniés par les gens de police.

À peine la porte avait-elle cédé, à peine était-elle tombée hors de ses gonds, que les agents se ruèrent à l’intérieur de la villa.

Hélas ! Un spectacle tragique les y attendait !

Sur le sol du vestibule, trois cadavres se trouvaient, et c’étaient ceux des premières victimes de la tragédie. On relevait d’abord l’acteur Dick, tué dune balle en plein cœur ; à quelques pas de lui, on trouvait le cadavre de sa malheureuse maîtresse, miss Sarah Gordon, puis c’était enfin le corps de la belle et énigmatique lady Beltham qui, une fois déjà, avait passé pour morte lors de sa mystérieuse asphyxie que l’on attribuait à Fantômas [1] et qui cependant avait cette première fois échappé au trépas, puisqu’elle se retrouvait là dans cette villa de Ville-d’Avray. Cette fois, la grande dame, la légendaire et superbe maîtresse de Fantômas, était bien morte, et ses membres roidis semblaient menacer d’un geste horrible ceux qui emportaient son cadavre.

Désormais, cependant, les victimes de cette affreuse boucherie n’avaient plus besoin de soins humains. Leur sort était, en somme, irrémédiable. Les policiers le comprirent, et seule maintenant l’idée d’appréhender enfin l’insaisissable Roi de l’Épouvante, le Maître de l’Effroi, Fantômas, d’arrêter aussi sa fille, cette Hélène qui, quelques minutes avant, avait osé tirer sur le malheureux Fandor, les guidait.

– En effet, dit M me Ricard, Juve devait être fou de joie à la pensée qu’il allait arrêter Fantômas.

Mais Fernand Ricard, d’un geste, imposait silence à sa femme :

– Écoute, dit-il.

Et il poursuivit sa lecture :

À ce moment, hélas, une horrible déception devait atteindre les agents qui, au cours de cette affaire, on ne saurait trop le dire, ont fait preuve d’un courage admirable, d’une folle ardeur, d’une grande habileté aussi.

Juve semblait-il avait la victoire. Ses hommes cernaient la maison, et dans cette maison, Juve savait que se trouvaient Hélène et Fantômas !

– Nous les tenons ! hurlait-il en se précipitant lui-même à l’intérieur de la villa.

Juve, hélas, se trompait. Il se trompait lourdement, et le triomphateur de la nuit précédente devait vite devenir un vaincu !

Les agents, en effet, fouillaient en toute hâte la villa, ils parcouraient les pièces les unes après les autres, ils perquisitionnaient dans les caves ; nulle part, ils ne trouvèrent trace de Fantômas et de sa fille !

– C’est insensé, grommela M e Gauvin. On croirait qu’on lit un récit imaginé à plaisir. Et dire que tout cela est vrai, rigoureusement vrai… Mais achevez donc, monsieur Ricard, je vous demande pardon de vous avoir interrompu.

Qu’étaient donc devenus Hélène et Fantômas ? Comment s’étaient-ils enfuis ?

Disons tout de suite que le mystère a été compris et expliqué ce matin.

Juve, en effet, en perquisitionnant dans la villa tragique, remarquait que l’une des grilles du calorifère avait été récemment déplacée, retirée de son encastrement.

Les traces de poussière renseignaient le policier et, dès lors, Juve n’hésitait plus ; aidé de ses agents, l’inspecteur de la Sûreté arrachait à son tour cette grille ; elle masquait l’entrée d’un étroit souterrain qui, creusé sous le jardin, communiquait ainsi d’une part avec le vestibule de la villa, d’autre part avec les terrains vagues qui bordent la propriété.

Il n’y avait dès lors aucun doute à conserver.

Il était facile même de reconstituer la conduite des bandits. Au moment où la fille de Fantômas, après avoir fait feu sur Fandor, rentrait dans le vestibule de la villa tragique, Fantômas bondissait à son tour ; le misérable fermait la porte doublée de fer qui devait retarder rentrée des policiers. Il n’avait plus alors qu’à entraîner sa fille dans le souterrain dont il connaissait assurément l’existence, puisque la villa de Ville-d’Avray avait été achetée par lui-même, jadis, pour sa maîtresse lady Beltham.

Fantômas et Hélène, par ce souterrain, pouvaient ensuite, en dépit des forces de police, s’éloigner tranquillement.

Fernand Ricard ayant lu, fit mine de rejeter le journal, mais ceux qui l’entouraient protestèrent instinctivement.

– C’est tout ? demanda Alice. Il n’y a pas d’autres détails ?

En même temps, M e Gauvin s’épongea le front.

– Ce qu’il y a d’abominable, disait-il, c’est qu’en vérité, plus il va, et plus il fait preuve d’audace, ce Fantômas. C’est à croire que rien ne le fera jamais reculer et que personne n’arrivera jamais à lui mettre la main au collet.

Or, Fernand Ricard avait repris le journal :

– Mon cher maître, disait-il, vous exprimez précisément les mêmes idées que celles soutenues par le journaliste auteur de l’article dont je viens de vous donner lecture. Écoutez :

Quelle conclusion peut-on tirer de cette nuit tragique ? Elle est sinistre, et nous ne croyons pas devoir la cacher à nos lecteurs, au public qui peut véritablement frémir en voyant les conséquences possibles du drame de la nuit dernière.

Fantômas, une fois de plus, est libre, et le terrifiant bandit est non seulement en fuite, mais de plus, il est encore évidemment, dès cette minute, en guerre ouverte avec la société.

Fantômas a échappé à Juve, mais si c’est là une victoire pour le bandit, cette victoire, il l’a chèrement payée. Fantômas, en effet, n’était pas, comme on l’a cru, l’assassin de lady Beltham, il aimait toujours sa maîtresse, il l’aimait plus que jamais : or, lady Beltham est morte sous ses yeux, la nuit dernière, en se tirant elle-même, à bout portant, plusieurs coups de revolver. Qui sait si Fantômas n’inventera pas une terrible vengeance, ne fera pas payer de terrible manière ce deuil qui le frappe, ce suicide de sa maîtresse bien-aimée, dont on ignore la cause exacte ?

Fantômas a pu s’enfuir, c’est entendu. Où est-il ? Peu importe. Ce qu’il faudrait savoir, hélas, c’est ce qu’il trame dans l’ombre, ce qu’il médite, ce qu’il prépare.

On a dit avec juste raison qu’il était partout et en tout lieu, qu’il avait mille visages, si besoin en était. On l’a surnommé l’Insaisissable. C’est donc la colère de l’Insaisissable qu’il faut redouter. Comme la bête fauve a une colère plus terrible après avoir baissé la tête sous la cravache du belluaire, de même Fantômas se montrera sans doute plus redoutable, plus sanguinaire, plus effroyable après avoir été un instant menacé par les gens de police, après avoir vu Juve si près de triompher, surtout après avoir vu sa maîtresse, sa maîtresse qu’il aimait, mourir devant lui.

Le journal lu, Fernand Ricard, cette fois, jeta la feuille :

– À Paris, déclara-t-il, sur les boulevards, tout le monde en parle. D’heure en heure, il y a des éditions spéciales, c’est une vraie révolution !

– Cela se comprend, ripostait M e Gauvin. Il y a des moments pour moi, je l’avoue, où, en pensant à Fantômas, j’éprouve le désagréable petit frisson de la peur. Il est d’ailleurs inadmissible, étant donné les impôts tous les jours accrus, que la police ne soit pas assez puissante pour arrêter ce monstre.

Et le notaire se lançait dans des dissertations complexes que Fernand Ricard écoutait, ou du moins feignait d’écouter.

Au même moment, Théodore se pencha vers sa voisine et, tendrement, lui murmura :

– Vraiment, disait-il avec un enthousiasme un peu enfantin, je voudrais me trouver un jour en face de Fantômas. Tenez, j’aimerais qu’il s’attaquât à quelqu’un qui me fût cher, à une femme que j’adorerais. Alors, madame, je vous assure, on verrait ce que peut l’amour, car je suis persuadé que j’aurais la victoire.

– Vous ne doutez de rien, ripostait Alice. Moi j’aime mieux ne jamais rencontrer cet effroyable bandit sur ma route.

– Même si c’était moi qui devait vous défendre ?

Alice Ricard eut un sourire énigmatique.

– Ah ça, dit-elle, c’est une déclaration que vous me faites ?

Théodore Gauvin allait répondre lorsque le notaire enfin se leva :

– Mon fils, appelait-il, je crois qu’il est véritablement l’heure que nous nous retirions. M me Ricard nous avait offert de nous reposer quelques instants, et voilà près d’une heure que nous l’importunons, il faut que nous rendions cette visite.

– Vous n’êtes pas pressés, protestait Fernand Ricard. Voyez comme il fait chaud encore, attendez donc. Vous ne refuserez pas un verre de bière ?

– Si, si, nous refuserons, affirma le notaire. D’ailleurs, vous devez avoir à travailler, monsieur Ricard, je sais que vous êtes actif et que vos affaires vous occupent énormément. Vous êtes content ?

– Assez, oui. Par exemple, que de soucis, que de tracas. Le public se figure que les courtiers gagnent leur vie à ne rien faire. Eh bien, il se trompe lourdement. L’intermédiaire a, je vous assure, maître Gauvin, plus de mal que le producteur. La chasse aux clients est la plus dure de toutes les chasses. Tenez, croyez-vous qu’il est amusant, par le temps qu’il fait, et alors qu’il serait si bon de rester oisif, d’être toujours à courir à droite et à gauche ? Demain, il faut que je parte pour Le Havre.

À ces mots, Théodore Gauvin se rapprocha.

– Vraiment ? demandait le jeune homme, vous êtes obligé d’aller au Havre ? Vous vous absentez pour longtemps ?

– Non, trois ou quatre jours. Mais c’est déjà bien suffisant. Je prendrai demain l’express de dix heures, et j’imagine que je rentrerai chez nous vendredi. Ah que voulez-vous, les affaires sont les affaires.

– Bien entendu.

Et, s’inclinant devant Alice Ricard, M e Gauvin reprit :

– Madame, je dépose mes hommages à vos pieds et je rends grâce une fois encore à votre amabilité.

Puis, il serra les mains de Fernand Ricard :

– Au revoir, mon cher !

Or, tandis que le tabellion, en compagnie du courtier en vins, s’acheminait à petits pas vers la grille du jardin, Théodore saluait aussi la belle Alice :

– Merci, dit-il avec une gravité qui eût été comique si sa jeunesse ne l’eût rendue excusable, merci de nous avoir fait signe tout à l’heure. Les instants passés près de vous, madame, sont les plus heureux de ma vie. Vous m’aiderez à les multiplier, vous me permettez de vous en exprimer ma gratitude, pour tout cela, pour tout ce bonheur, merci, merci encore !

Quelques instants plus tard, Alice Ricard et son mari, ayant pris congé de leurs visiteurs, retournaient s’installer sous la tonnelle où était encore le service à café.

– Eh bien ? interrogeait Alice.

– Eh bien ? répondait Fernand.

Et, sans avoir ajouté d’autres mots, il semblait que le mari et la femme s’étaient compris.

– Tu es donc décidé ? reprenait Alice.

– Absolument décidé.

– J’ai tressailli quand tu as annoncé ton départ.

– Bah, il fallait en finir !

Fernand Ricard tira de sa poche un étui à cigarettes, alluma un mince rouleau de tabac, puis, nerveux, déclara :

– Il faut en finir ! Vois-tu, ma chère, plus j’y réfléchis et plus je m’en aperçois. Ce que je gagne n’est rien. Dans le train, j’ai encore refait mes comptes. Les courtages me rapporteront cette année trois mille cinq cents tout au plus. Avec les quinze cents francs de rente de ta dot, ça nous fait tout juste cinq mille francs en tout et pour tout. Eh bien, oh ne peut pas vivre avec cinq mille francs.

– Non, on ne peut pas vivre avec cinq mille francs. Tu as raison, on ne peut pas vivre, du moins de la façon dont nous voulons vivre.

– Et qui n’est pas exagérée, interrompit le courtier. Sapristi, j’en ai assez, moi, de fumer des cigarettes à cinquante centimes, de porter des vestons usés jusqu’à la corde, de voyager en seconde classe, quand ce n’est pas en troisième, d’économiser sur tout, de me priver de tout.

– Et moi ? Crois-tu que je ne sois pas excédée par notre existence de misérables. Tu ne te rends pas compte des prodiges que je dois réussir. Je suis contrainte de me passer de tout ! Et encore ce n’est rien ça, mais vraiment je suis mise comme une pauvresse, mes robes me font un an, je n’ai pas un bijou.

Fernand Ricard, sur ces mots se leva. Il s’approcha de sa femme et la regardant bien dans les yeux :

– Tu vois, disait-il, que tu es de mon avis, il faut en finir.

Mais, à ces paroles, Alice Ricard fronça le sourcil et se tut.

– C’est que j’ai peur, dit-elle enfin. Si jamais nous étions pris.

– Bah, en faisant attention, nous ne serons pas pris. D’abord, il n’y a que les imbéciles qui se font pincer. Et puis même, veux-tu que je te dise ?

– Oui, dis.

– Eh bien, j’aime encore mieux risquer le tout pour le tout et ne pas continuer à végéter.

Fernand Ricard s’était assis. Alice se mit en devoir de ranger les tasses à café sur un plateau.

Elle faisait son travail machinalement, l’esprit ailleurs. Puis elle se rapprocha de son mari :

– C’est donc décidé ? répétait-elle. Demain ? Demain, nous tentons le coup ?

– Oui, ripostait le courtier. Oui, oui, cent fois oui ! D’ailleurs je ne vois pas pourquoi tu me demandes cela, est-ce que nous n’avons pas tout prévu ? Est-ce que nous n’avons pas tout combiné, est-ce que, depuis longtemps, nous n’avons pas eu ce seul but ?

– Si.

– Alors, pourquoi attendre ? Le moment est propice, d’abord. Les affaires de Fantômas occupent suffisamment le public pour que l’on n’ait pas besoin de parler d’autre chose. On n’y verra que du bleu.

– Eh bien, le sort en est jeté.

Alice Ricard interrompit brusquement son mari, un air de résolution sur la figure :

– Ne parlons plus de cela, ajouta-t-elle. Nous voulons être riches, nous prenons les moyens les plus rapides pour le devenir, c’est notre droit. D’ailleurs…

– D’ailleurs, quoi ?

– Rien. Tu partiras demain ? Par quel train ?

– Par le train du matin, comme je l’ai dit, et toi ?

– Moi, par le rapide de deux heures.

– Très bien.

– Dis donc, tu as vu que le jeune Théodore me fait de plus en plus la cour ?

– En effet.

– Et tu n’es pas jaloux ?

– Pas du tout, ma chère.

Alice Ricard éclata de rire :

– Tiens, dit-elle, veux-tu que je t’avoue une chose ? Eh bien, il me semble qu’après… Après. Enfin… après ce que tu sais, nous nous aimerons mieux encore.

Et elle ajouta en souriant finement :

– Car enfin, il y aura alors du sang entre nous.

2 – VOLEUR

Le lendemain matin, à neuf heures et demie, Alice Ricard et son mari se dirigeaient vers la gare de Vernon, échangeant en chemin de nombreux bonjours.

– Monsieur Fernand Ricard, appela le facteur, vous voilà dehors de bon matin. Justement, j’ai des lettres pour vous.

Le brave homme fouilla dans sa sacoche, tendit les enveloppes au courtier.

– Et comme ça, vous partez donc en voyage, que vous emmenez une valise ?

– Mais oui, mon brave homme, je vais au Havre.

– Ah diable ! Eh bien, bonne route, monsieur.

– Merci, et vous, bonne journée.

Plus loin, le pharmacien, le père Michu, était sur le pas de sa porte :

– Oh, oh, M. Fernand Ricard qui s’en va en tournée, dit-il.

– Ma foi oui, je vais au Havre.

– Alors, lui jeta le pharmacien, vous n’êtes pas arrivé, avec l’Ouest-État [2], vous savez ?

Les deux époux profitèrent d’une accalmie pour causer un peu.

– Je compte sur toi, disait le courtier en vins à sa femme. Il est bien entendu, n’est-ce pas, que nous allons jouer une grosse partie et qu’il faut, pour la gagner, faire très attention. Pas d’enfantillage, Alice. Tu m’as compris ?

– Mais oui, sois donc tranquille.

– D’ailleurs, tout est si simple qu’il faudrait une rude malchance pour que cela tourne mal.

– J’ai peur, pourtant.

Fernand Ricard haussa les épaules :

– Oui ou non, tu veux végéter encore avec cinq mille francs par an ? Ou bien ?

Une voix jeune, la voix d’un adolescent, les héla :

– Ah, monsieur et madame ! Quel plaisir j’ai à vous apercevoir. Je viens d’acheter les journaux. Vous avez passé une bonne nuit ?

C’était Théodore Gauvin qui venait au-devant d’eux et le jeune homme rougissait. Il ne se trouvait pas à la gare par hasard, étant venu avec l’intention bien arrêtée de rencontrer la jolie Alice si, d’aventure, elle accompagnait son mari jusqu’au rapide du Havre.

– Je ne vous dérange pas, au moins ? reprit le jeune homme. Vous partez ce matin, monsieur Ricard ?

– Nous déranger ? Mais vous n’y pensez pas, monsieur Gauvin, j’ai toujours plaisir à vous rencontrer. D’ailleurs vous êtes très sympathique à ma femme.

Il y avait peut-être une légère raillerie dans ces paroles, mais le jeune homme ne s’en aperçut pas. Affairé, il proposait à M me Ricard :

– Voulez-vous me permettre de tenir votre ombrelle et de vous abriter ? M. Ricard va aller prendre son billet et certainement, vous risquez un coup de soleil.

– Non, non, ripostait Alice, nous allons passer dans la salle.

Il y avait dans la salle d’attente de seconde classe trois personnes, dont deux étaient connues des Ricard.

– Comme ça, vous partez en voyage ? s’informait un gros homme établi depuis plus de vingt ans mercier à Vernon et qui s’en allait à Rouen faire des affaires, cependant qu’à côté de lui, une jeune femme à la mine pincée, l’institutrice, demandait, elle aussi :

– Vous prenez le train de Paris, madame ?

À ce moment, Fernand Ricard revenait, traînant toujours sa valise :

– Ma femme ne part pas, déclarait-il. Elle va, au contraire, rester bien tranquille ici. C’est moi qui m’en vais, qui m’en vais au Havre.

Et Fernand Ricard, posant sa valise sur un banc, exhiba son coupon de voyage, le lut :

– Tiens, je ne savais pas, disait-il, que ce billet me donnait droit à un arrêt facultatif.

– Ah, vraiment ?

– Vous voyez, insista Fernand Ricard : trajet de Paris au Havre avec arrêt facultatif à Rouen.

– En effet, dit le jeune homme.

Mais Théodore pensait à tout autre chose. Il retourna près de M me Ricard et demanda :

– Vous serez donc chez vous cet après-midi, sans doute, madame ? Si jamais vous aviez des courses à faire ou bien un travail, n’importe quoi, enfin, pendant l’absence de M. Ricard, je me mets à votre disposition.

À ce moment, dans un grand brouhaha, un bruit de freins serrés et criant sur ses roues, le rapide du Havre entrait en gare.

– Vite, vite ! dit Fernand Ricard.

Il souleva sa valise, et, suivi de tout le monde, passa sur le quai.

– Surtout, recommanda-t-il à sa femme, fais attention, ma chère, à bien fermer la porte à double tour ce soir. Ne sors pas non plus sur la route sans prendre des précautions. Les automobiles passent si vite devant notre maison que j’ai toujours peur d’un accident !

– Ne te fais donc pas de mauvais sang, dit-elle. Ne t’inquiète aucunement. Je resterai chez moi bien tranquille, je ne sortirai même pas.

– Mais, je ne t’en demande pas tant, ma chère Alice ! Seulement, sois prudente.

À quelques pas de là, précisément, le chef de gare causait avec l’un des gros rentiers de Vernon, arrivé par le train de Paris.

– Comme ils sont gentils, disait l’honorable fonctionnaire. Vraiment il n’y a pas de ménage plus uni dans toute la ville. Chaque fois que M. Ricard s’en va, sa femme l’accompagne jusque sur le quai, et ce sont des recommandations sans fin. Vous entendez ?

Alice à son tour, en effet, semblait s’inquiéter pour son mari :

– Et toi, disait-elle, sois bien prudent aussi. Regarde si la portière est bien fermée. Ah, et puis, ne prends pas froid. J’ai mis des gilets de laine dans le compartiment gauche de la valise.

Après un petit silence, Alice ajouta une recommandation qui faisait tressaillir Fernand Ricard et que cependant, personne ne devait remarquer :

– Surtout sois bien exact, disait la jeune femme. Fais exactement ce que nous avons arrêté.

– Entendu.

À ce moment, les portières claquaient.

– En voiture pour Le Havre ! Allons pressons un peu. En voiture !

– Bonne route, monsieur Ricard, cria encore Théodore Gauvin et ne vous faites point de mauvais sang, je vais accompagner M me Alice jusque chez vous.

Il y eut un coup de sifflet bref et strident, un grand bruit de vapeur s’échappant, des grincements de chaîne, puis le train s’ébranla.

– À dans trois jours ! criait Fernand Ricard.

– Oui, c’est cela. Adieu !

Alice agita un mouchoir jusqu’à ce que le train ait disparu au lointain de la voie, puis se tourna vers Théodore Gauvin :

– Vrai, vous me raccompagnez ? demanda-t-elle, d’un ton de coquetterie charmante.

– Si vous acceptez mon bras ?

Quelques instants plus tard, le jeune homme et la jeune femme s’éloignaient dans la direction de la ville, non sans avoir échangé quelques paroles avec le chef de gare qui s’informait :