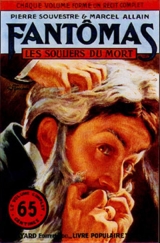

Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)

– Oui, j’en suis certaine ! Même qu’il avait mal fermé la porte et qu’il est revenu sur ses pas pour la tirer. Ah, le pauvre cher homme, c’est pas lui qui m’aurait fait relever.

Fandor ne sourcillait pas à cette remarque, car il avait eu récemment une grande dispute avec la digne femme, ayant un jour, en rentrant tard, mal tiré la porte cochère, et cette allusion était une pierre dans son jardin.

– Et alors après, interrogeait-il, que s’est-il passé ?

La concierge levait les bras au ciel.

– Après ? Dame, j’en sais rien ! C’est à ce moment-là qu’on a dû le tuer. Et puis, ils ont sorti la malle, et puis…

– Là, là, pas si vite.

Jérôme Fandor allait questionner encore la digne femme, lorsque la porte de la loge s’ouvrait. Une voix grave, une voix bien timbrée, interrogeait :

– Eh bien ? Tu as fait l’enquête ? Qu’est-ce que tu sais ?

Fandor se retourna :

– Ah, c’est vous, Juve ! Enchanté de vous voir. On en fait de belles chez moi, hein ?

Fandor passait son papier couvert de notes à Juve, le mettait au fait en deux mots :

– Vous voyez que cela est très clair, disait le journaliste, un vieux bonhomme rentrant tard, probablement suivi par quelque individu qui se glisse dans la maison, à la faveur d’une porte mal refermée, qui monte derrière lui, l’assassine, cambriole les meubles, coule sa victime dans une malle, et s’en va, je suppose, la porter à la Seine, ou l’abandonner dans une consigne quelconque. Il n’y a rien de mystérieux et l’assassin…

– L’assassin, interrompit Juve d’une voix un tantinet ironique, Havard l’a fait arrêter.

Fandor allait questionner le policier, lorsque celui-ci, d’un geste, l’attirait de quelques pas à l’écart.

– Es-tu monté là-haut ? demandait-il.

– Non, pas encore.

– Alors, tu vas m’accompagner.

Et Juve ajoutait :

– Ta concierge est un peu bavarde, hein, Fandor ?

– Non, ripostait le journaliste, pas un peu, beaucoup. Pourquoi ?

– Nous allons la laisser en bas.

Juve se fit remettre en effet la clé que possédait la digne portière et, en compagnie seulement de Fandor, gravissait les étages. Maintes fois déjà, le journaliste avait accompagné le policier dans des enquêtes de ce genre. Maintes fois, il avait eu le spectacle, toujours tragique, des appartements lugubres où le crime a laissé son désordre. Pourtant, ce jour-là, Jérôme Fandor tressaillit en pénétrant dans l’appartement du malheureux Baraban.

– Que de sang, s’étonnait Jérôme Fandor. Oh, c’est abominable. Il a dû se défendre, ce pauvre vieux.

Juve, à ce moment, hochait la tête :

– Oui, faisait-il, pour que tout ait été éclaboussé comme cela, il faut qu’il y ait eu une lutte terrible entre la victime et ses assassins. Cela donnerait à penser que le bonhomme n’a pas été tué par surprise. Qu’il connaissait même son ou ses meurtriers. Il a dû avoir le temps de comprendre qu’on allait le tuer. Il a dû s’armer.

Juve s’interrompait, pour reprendre d’une voix nette :

– Mais procédons par ordre.

Avec l’habileté qui lui était particulière, Juve commençait alors son enquête. Lentement, très lentement, avec une extrême minutie, il parcourait les pièces désertes, notait les traces de cambriolage, notait les meubles renversés, se gardant d’aller et de venir, prenant grand soin à ne rien changer de place.

– Examinons, disait-il simplement à Fandor. Dans une enquête, ce qu’il faut d’abord, c’est avoir de bons yeux.

Juve, en opérant de la sorte, notait vite l’emplacement de la malle jaune. Elle avait dû être placée en dernier lieu dans un angle du corridor, on voyait encore sur le tapis la place très nette de son fond.

– Parfaitement, déclara Juve, se frottant les mains au moment où il faisait cette découverte. Jusqu’à présent, l’hypothèse de la concierge semble être la bonne. Il paraît bien que la malle était de dimensions assez grandes pour qu’on pût y cacher un corps.

Juve continua de parcourir les pièces, hochant la tête, intéressé.

Or, le temps passait. Fandor, qui, d’abord, avait suivi Juve pas à pas, quittait bientôt le policier.

– Dites donc, mon bon ami, commençait le journaliste, je vais aller écrire un bout d’article sur la table dans la salle à manger. Si vous découvrez des choses sensationnelles, appelez-moi, hein ?

Juve faisait oui de la tête et Fandor allait se mettre au travail.

Or, il y avait à peine une demi-heure que Fandor noircissait du papier, pour le plus grand intérêt des lecteurs de La Capitale, lorsque Juve apparaissait dans l’encadrement de la porte.

– Fandor, appelait le policier.

– Oui, qu’est-ce qu’il y a ? demanda le journaliste.

– Lis-moi ton papier.

Fandor, assez surpris, commença :

– J’ai un titre épatant, Juve, écoutez cela :

Une nouvelle affaire Gouffé [4] . Un vieillard est tué dans son propre appartement, son corps est mis dans une malle… La police…

Fandor n’avait pas même le temps de terminer son titre.

Juve interrompait sa lecture :

– Fandor, déclarait le policier, je te disais ce matin que tu étais un idiot, maintenant je t’affirme que tu es une gourde.

– Ah ça, qu’est-ce qui vous prend ? interrogea Fandor. Pourquoi suis-je une gourde ?

– Parce que, répliqua le policier, tu te laisses rouler par plus malin que toi.

– Ce qui veut dire ?

Mais Juve ne répondait pas à cette interrogation.

– Viens, faisait-il en ricanant.

Alors, Jérôme Fandor se leva, surpris :

– Juve, j’ai horreur des énigmes. Vous m’avez traité de gourde, cela me vexe. Dites-moi pourquoi je suis une gourde, ou je me livre à des extrémités fâcheuses.

Le journaliste parlait d’un ton moitié plaisant, moitié sérieux.

Juve lui répondit par un grand éclat de rire :

– Fandor, tu es une gourde, parce que tu te laisses rouler par un vieux bonhomme. Parce que le nommé Baraban n’est pas assassiné, comme tu le crois, parce qu’il se porte, j’imagine, aussi bien que toi et moi, parce que même, je ne suis pas loin d’imaginer qu’il s’amuse beaucoup plus que nous en ce moment.

Et comme Fandor regardait à cet instant Juve, avec un air véritablement ahuri, le policier continuait :

– Tu vois cet affreux désordre, Fandor ?

– Oui, eh bien ?

– Eh bien, ce désordre-là me fait penser à une histoire d’amour.

C’étaient encore là des paroles si énigmatiques que Jérôme Fandor s’emporta :

– Parlez donc clairement, nom d’un chien ! Vous êtes assommant, Juve. Qu’est-ce que vous croyez ? Qu’est-ce que vous inventez ?

– Rien, affirma Juve tranquillement, je n’invente rien et je regarde.

– Qu’est-ce que vous regardez, alors ?

– Ceci, cela et cela encore.

Juve, de son doigt, désignait le bureau fracturé, la glace cassée, une carpette en poil de chèvre toute maculée de sang.

– Tu ne comprends pas, interrogea-t-il.

– Non, grogna Fandor, mais je crois que vous déménagez.

– Tais-toi et écoute.

Juve, calmement, expliquait :

– Mon petit Fandor, crois-tu qu’il soit utile de défoncer un tiroir lorsque la serrure est ouverte ?

– Hein ? s’exclama le journaliste.

– Dame, reprit Juve, c’est ce qui a été fait ici. Regarde, je n’invente pas, ce tiroir est défoncé, et pourtant la serrure est ouverte, mais je continue. Crois-tu qu’on puisse casser la glace d’une cheminée au cours d’une lutte sans casser une pendule qui est juste devant l’endroit où le coup a été porté ?

Fandor ne répondit pas, mais tressaillit.

Juve disait vrai, la glace de la cheminée était fendue, l’endroit où l’objet qui l’avait cassée était tombé, était nettement visible, il se trouvait derrière une pendule qui, elle, était intacte.

– Enfin, continuait Juve, crois-tu encore que lorsqu’on traîne un cadavre au point qu’il laisse sur les tapis une traînée de sang analogue à celle que nous voyons, le poids de ce cadavre ne redresse pas quelque peu les poils du tapis ? Autrement dit, expliques-tu comment on aurait pu traîner le corps de ce Baraban sur une carpette de chèvre dont les poils sont parfaitement et régulièrement inclinés en travers ?

Fandor, encore, demeurait muet.

– Maintenant, reprenait Juve en entraînant Fandor, et en le conduisant dans toutes les pièces de l’appartement, explique-moi ces autres détails : comment comprends-tu que des cambrioleurs, des assassins, des meurtriers, soient assez délicats pour ne casser, ne fracturer, ne briser, en un mot, que les objets de peu de valeur ? Or, c’est bien ce qu’ils auraient fait ici. Tu peux t’en convaincre toi-même, tout le mobilier de prix est intact. Tous les objets précieux ont été préservés du pillage. C’est au moins bizarre, hein ?

Les remarques du policier étaient si troublantes, ses observations si inattendues, que Fandor, un instant encore, demeurait muet.

Il retrouvait toutefois la parole pour interroger de nouveau Juve :

– Ah ça, disait-il, qu’est-ce que vous inventez donc, Juve ? Ma parole, on dirait que vous ne croyez pas qu’il y ait eu crime et cambriolage ?

Or Juve, à ces mots, souriait tranquillement :

– Mais bien entendu, faisait-il, que je n’y crois pas ou plutôt que je n’y crois plus. Tiens, ou je me trompe fort, Fandor, ou voici ce qui s’est passé ici : je ne connais pas ce Baraban, mais j’imagine que c’était un homme bien conservé. Sais-tu cela, toi ?

– Oui, avoua Fandor, c’était ce qu’on appelle un beau vieillard. Mais quelle conclusion en tirez-vous ?

Juve eut un grand geste du bras :

– J’en conclus, répondait-il, que tout ce que nous voyons ici c’est de la mise en scène. M. Baraban, pour moi, a voulu faire croire à sa mort. Il a répandu le sang que tu vois, il a brisé les meubles auxquels il tenait le moins. Il a organisé la comédie, enfin. Et il est parti. Cherchons la femme, Fandor. Je suis bien près d’imaginer que ce soi-disant assassinat a pour cause quelque fugue, en compagnie d’un jupon.

L’hypothèse était si invraisemblable, si osée, si inattendue surtout, que Fandor s’étonnait immédiatement :

– Bigre, disait-il, comme vous y allez, Juve, une fugue ? C’est bien vite dit, c’est une explication bien facile, mais encore faudrait-il qu’elle soit vraisemblable. Tenez, la malle, qu’en faites-vous ?

– La malle, riposta Juve, mais elle vient à l’appui de ma thèse, la malle, parbleu ! C’est tout simple, elle a servi pour la fugue. Ça n’est pas Baraban qui se trouve dedans, sois bien tranquille à cet égard. Ce sont ses chaussettes, ses chemises, ses caleçons, et peut-être bien les cache-corsets de la dame.

***

Deux heures plus tard, Juve ayant terminé son enquête sur les lieux mêmes du crime, et de plus en plus convaincu qu’il n’y avait pas eu assassinat, que tout était, rue Richer, le fait d’une mise en scène habile, quittait Fandor et se rendait à la préfecture de police.

Juve, à cet instant, était persuadé d’avoir deviné la vérité. Il n’admettait plus et ne voulait plus admettre la mort du malheureux Baraban.

Les indices ainsi retrouvés lui semblaient, à ce sujet, si parfaitement significatifs, qu’il n’admettait pas s’être trompé.

Fandor, au contraire, ne se tenait point pour convaincu.

« Juve se fiche dedans, pensait le journaliste en regardant partir son ami dans le fiacre qu’il avait envoyé chercher. Juve voit toujours des choses mystérieuses où les autres découvrent des choses fort simples. Sapristi, ce n’est pas un drame à la Fantômas, ça. Il ne faut pas penser au truc, à l’invraisemblable. Il faut au contraire être de sang-froid. »

Et, démolissant les arguments de Juve par la pensée, Fandor raisonnait ainsi :

« Un tiroir fracturé, bien que non fermé à clé ? Voilà ce qui décide Juve. Peuh, cela n’a pas d’importance ! Je vois très bien, à leur précipitation, des assassins ne s’apercevant pas de la chose. Un tapis dont les poils ne sont pas rebroussés ? Bah, il y a une explication à cela. Peut-être ne traînait-on pas le corps sur le sol, on le portait. Et quant aux meubles de valeur respectés, il y à vingt mille moyens d’en tirer des déductions contraires. »

De moins en moins convaincu, Fandor redescendit voir la concierge qui tenait salon dans sa loge et racontait le drame chaque fois différemment, avec des détails toujours nouveaux, à ses collègues de la rue.

– S’il vous plaît, madame ? demandait Fandor, qui avait les clés de l’appartement ?

– Moi et M. Baraban, répondit la concierge.

– Ah, et personne d’autre ?

– Oh, personne d’autre.

Fandor, sans ajouter un mot, quitta la concierge, remonta l’escalier.

Quelques instants après, il était penché sur la serrure de la grande porte de l’appartement tragique.

Fandor, à cet instant, était troublé.

– Dame, s’avouait-il à lui-même, voilà un argument qui vient un peu à l’appui de la thèse de Juve. La porte n’a pas été fracturée, or il n’y avait que deux personnes à avoir la clé : Baraban et la concierge. Comment donc les assassins seraient-ils entrés ?

Et il inventait alors qu’ils s’étaient peut-être glissés, inaperçus, derrière la victime.

Fandor en était précisément là de ses réflexions, lorsqu’une respiration haletante retentit dans l’escalier.

– Monsieur Fandor.

– Oui, eh bien ?

Penché sur la rampe, Fandor aperçut la concierge.

– Qu’est-ce qu’il y a ?

– Figurez-vous que je me souviens.

– De quoi, madame Euphrasie ?

– Il y avait une autre clé.

Cette fois, Fandor fut en moins de quelques minutes au bas de l’escalier.

– Il y avait une autre clé de l’appartement ? précisait-il. Qui l’avait ?

La concierge haleta :

– Une petite bonne, une jolie fille même, ma foi, qui était, il y a trois mois en service chez M. Baraban.

– Elle habitait chez lui ?

– Non, elle venait faire son ménage.

– Et alors ?

– Alors, je me rappelle qu’un jour, M. Baraban l’a fourrée à la porte, précisément parce qu’elle avait perdu sa clé et qu’elle ne voulait pas la remplacer à son compte.

– Oh, oh ! fit Fandor très intéressé.

La concierge, elle, continuait, volubile :

– Des fois, n’est-ce pas, j’vous dis ça pour ce que ça peut servir. Une clé perdue, on ne sait jamais dans les mains de qui ça tombe.

À cet instant, Jérôme Fandor songeait : « Décidément, Juve se trompe. » Puis il interrogea :

– Cette bonne, vous connaissez son nom ?

– C’est-à-dire que je me rappelle qu’elle s’appelait Brigitte.

– Mais, vous savez où elle habite ?

– Non, ça, pas du tout.

– Enfin, vous la reconnaîtriez, j’imagine ?

La concierge eut un sourire :

– Vous aussi, peut-être bien. C’était une petite brune, des grands yeux et du corsage.

Fandor chercha vainement dans sa mémoire, ce signalement très vague ne lui disait absolument rien.

8 – CONFRONTATION

– Me voici, fit Juve en entrant dans le cabinet du procureur.

M. de Larquenais se leva précipitamment pour venir au-devant de l’inspecteur de la Sûreté.

– Asseyez-vous, je vous en prie, et patientez quelques instants, j’ai des ordres à donner.

Le jeune magistrat prenait un air important pour passer dans la pièce voisine, où l’on entendait chuchoter.

Juve s’était assis et attendait patiemment. Le policier, après l’enquête qu’il venait de faire à Paris, au sujet de la mystérieuse affaire de la rue Richer, avait subitement décidé de partir pour Vernon.

Il l’avait dit à M. Havard qui, d’ailleurs, n’y voyait aucun inconvénient. Juve avait pris le premier train en partance, avait fait prévenir télégraphiquement les autorités de sa prochaine venue ; désormais, il était là, il attendait.

L’inspecteur de la Sûreté avait sa figure des mauvais jours.

Il était mécontent de la façon dont l’instruction s’amorçait. Juve estimait que M. Havard avait trop vite fait arrêter le fils du notaire Gauvin, le jeune Théodore, et il estimait, d’autre part, que l’on avait bien tardé à interroger la famille de la victime, Alice et Fernand Ricard, les seuls parents de l’oncle Baraban, puisque, en somme, on était au surlendemain du crime, ou tout au moins de la disparition du vieux monsieur et que sa nièce, pas plus que son neveu, n’avaient été consultés sur le mystérieux et tragique événement.

En arrivant à Vernon, Juve avait appris, en outre, que seule M me Ricard allait pouvoir venir ce matin-là au Palais de Justice, car son mari, avant même qu’il eût eu matériellement le temps d’avoir connaissance des événements, était parti pour l’Angleterre, où il allait voir des clients.

À d’autres que Juve, ce départ rapide et coïncidant avec le drame aurait pu paraître suspect. Mais Juve ne croyait pas à un assassinat. Il était de plus en plus persuadé qu’il s’agissait d’une disparition volontaire, déterminée par une fugue amoureuse.

D’ailleurs, s’il avait eu des soupçons concernant le départ de Fernand Ricard, ils se seraient rapidement évanouis. M me Ricard à l’aube, n’avait-elle pas reçu de son mari un télégramme qu’elle communiquait aussitôt à la justice, et aux termes duquel Fernand disait qu’il venait d’apprendre à Londres l’affreux malheur et qu’il rentrerait dans la nuit.

Juve, toutefois, devait occuper sa journée. On allait d’ailleurs faire une confrontation entre M me Alice Ricard et l’assassin présumé.

Le procureur revint trouver Juve :

– Cher monsieur, lui dit-il, car le jeune magistrat s’adressait avec déférence au célèbre inspecteur de la Sûreté, voulez-vous prendre la peine de m’accompagner ? Nous allons passer dans le cabinet du juge d’instruction commis. C’est un de mes bons camarades de l’École de Droit, un homme charmant, M. Varlesque.

Et confidentiellement, le procureur ajoutait à l’oreille de Juve :

– Un homme qui a le bras long, très recommandé, parent du Garde des Sceaux. Songez donc, monsieur Juve, il a vingt-neuf ans à peine et il est déjà juge d’instruction ici.

Juve hochait la tête et ne répondait point, n’ayant pas de commentaires à formuler.

Lorsqu’il pénétra avec le procureur, dans le cabinet du juge, ils trouvèrent la pièce toute désorganisée. Des garçons apportaient des chaises, des fauteuils en nombre considérable, comme s’il s’agissait de faire asseoir au moins vingt-cinq personnes.

Juve considérait cet aménagement avec une certaine surprise, lorsque arriva M. Varlesque.

Comme l’avait dit le procureur, c’était un tout jeune homme, à l’air de matamore, très soigné de sa personne, minutieusement pommadé, toujours rasé de frais, le menton poudré, la moustache en croc.

Les présentations terminées, M. Varlesque désignait une chaise au policier.

– Prenez une place, dit-il, et ne la quittez pas si vous voulez rester assis, car nous allons être très nombreux.

Juve considéra le magistrat instructeur avec stupéfaction :

– Très nombreux ? demandait-il. Qu’entendez-vous par là ?

– Oh, c’est bien simple, fit M. Varlesque. Nous allons d’abord recevoir les principaux acteurs de la cérémonie. À tout seigneur, tout honneur : la jolie M me Ricard, puis l’assassin, Théodore Gauvin. M. le procureur assistera également à son interrogatoire. Bien entendu, M. le président du tribunal ne manquera pas d’être présent. Il y aura mon greffier, les deux gendarmes.

– Pardon, interrompit Juve, mais à quel titre tous ces personnages vont-ils assister à votre interrogatoire ?

Sans se troubler, M. Varlesque répliquait :

– À quel titre ? À quel titre ? Mais c’est bien simple, monsieur ! Vous comprenez qu’il s’agit là d’une affaire sensationnelle, qui pique la curiosité de tout le monde.

Le procureur intervint :

– Figurez-vous, monsieur Juve, disait-il, que le secrétaire général de la préfecture d’Évreux, est parti ce matin, par le premier train, à quatre ou cinq heures, je crois, et ceci dans le seul but de pouvoir assister à la confrontation.

M. Varlesque ajoutait encore :

– J’ai réservé une place au capitaine de gendarmerie, une autre pour le sous-préfet. Enfin, nous ne pouvons nous dispenser de recevoir M e Gauvin, le père du coupable.

Juve, jusqu’alors, s’était contenu. Il éclata. Fixant dans les yeux le juge d’instruction, il lui demanda à brûle-pourpoint :

– Est-ce que vous vous foutez de moi ?

Le magistrat demeurait interloqué. Il considéra Juve d’un air stupéfait, regarda le procureur, abasourdi lui aussi, puis, fixant à nouveau l’inspecteur de la Sûreté :

– Monsieur, déclara-t-il, que signifie votre attitude ? En quoi ai-je pu… ?

Juve l’interrompit. Le célèbre inspecteur était furieux :

– Ah ça, tonna-t-il, mais vous avez tous perdu la tête ? Je vous avoue que dans mon existence, j’ai vu bien des magistrats, bien des tribunaux, bien des enquêtes, mais jamais, au grand jamais, je ne me suis trouvé en présence de gens disposés à procéder comme vous allez le faire.

– À quel point de vue ? interrogea M. Varlesque, légèrement troublé.

– Vous le demandez ? s’écria Juve. Eh bien, monsieur, croyez-vous donc que vous êtes à Guignol ici, et que vous avez le droit de donner la comédie à tous les curieux de la ville ? Un interrogatoire comme celui auquel vous devez procéder doit se passer selon les règles, et votre devoir est de respecter la correction de la justice, en respectant la loi.

Le juge et le procureur se regardaient interdits. Juve leur déclara :

– Vous allez me faire le plaisir de ne recevoir personne absolument, à part le témoin, M me Alice Ricard, l’inculpé, M. Théodore Gauvin, le greffier et les deux gendarmes.

– Mais cependant, insistait le procureur, nous avons promis à nos amis ?

– Je ne discute pas, dit Juve, et si vous n’obtempérez à mon désir, je me retire purement et simplement. M. le Garde des Sceaux appréciera.

Le juge d’instruction devenait blafard. Il esquissa un sourire contraint :

– Ne vous fâchez pas, monsieur l’inspecteur, s’écria-t-il. Nous ne pensions pas mal faire, M. le procureur et moi. D’ailleurs, si j’ai fait ces invitations, c’est uniquement sur la demande de M. de Larquenais.

– Pardon, pardon, protesta ce dernier. Moi, je n’ai demandé à amener que le secrétaire de la préfecture de l’Eure. Et c’est vous qui avez invité toute la ville.

Juve interrompit d’un mot la discussion qui s’engageait :

– Je vous en prie, messieurs, déclarait-il, finissons-en. Vous vous disputerez ensuite. Je n’ai pas de temps à perdre.

Puis, s’adressant au juge d’instruction :

– Veuillez commencer, monsieur, demanda-t-il.

M. de Larquenais n’avait pas été nommé au nombre des favorisés que Juve avait autorisés à rester dans le cabinet du magistrat instructeur. Il se retira fort penaud, se perdit dans les couloirs du Palais, assailli par les invités de M. Varlesque, qui lui demandaient des explications et qui, les ayant eues, se répandaient en protestations indignées contre l’attitude de ce policier de Paris, qui, peut-être avait raison au point de vue légal, mais vraiment manquait de tact et de correction vis-à-vis des personnalités de la ville de Vernon.

Pendant ce temps, toutefois, dans le cabinet du magistrat instructeur, on avait introduit Théodore Gauvin, et quelques instants après, M me Alice Ricard.

Juve, qui s’était assis à contre-jour, examinait attentivement ces deux personnages. Il lui apparaissait aussitôt que le jeune Théodore Gauvin avait une physionomie sympathique et honnête. Le malheureux garçon était bouleversé depuis vingt-quatre heures qu’il venait d’être arrêté. Il était pâle, défait, des sanglots montaient à sa gorge, des secousses nerveuses agitaient son corps. C’était déjà une loque humaine.

– Ce n’est pas possible, pensait Juve, que ce gamin-là ait commis un crime.

Le policier examinait alors Alice Ricard.

– La femme est jolie, pensa-t-il. Elle a même du chien, du piquant. On peut s’éprendre d’elle, et avec son air de sainte-nitouche, elle doit être capable de bien des petites choses.

Alice Ricard était, en effet, particulièrement séduisante ce jour-là. Le noir allait merveilleusement à son teint clair de blonde, et le voile de crêpe qu’elle avait abaissé sur son visage, pour le relever ensuite dans le cabinet du magistrat, lui donnait un air de respectabilité douloureuse tout à fait digne d’intérêt.

Juve l’observait attentivement. Alice Ricard s’était à peine aperçue de sa présence. Elle n’avait d’yeux que pour Théodore qu’elle considérait d’un air apitoyé.

D’un geste machinal, Alice se tamponnait les paupières avec un mouchoir de fine batiste, bordé d’un large trait noir. Juve toutefois, faisait cette remarque que la jeune femme n’avait certainement pas beaucoup pleuré la mort de son oncle, car elle n’avait point ces yeux bouffis, gonflés, rougis, qui caractérisent la plupart des gens en deuil.

Théodore cependant, qui était demeuré la tête basse, les yeux hagards fixés sur le sol, avait relevé la tête, au moment où Alice était entrée. Celle-ci qui n’avait cessé de l’observer depuis son arrivée, évitait dès lors le regard du jeune homme.

Le magistrat instructeur, M. Varlesque, avait perdu tout son aplomb depuis qu’il avait en tête à tête les deux héros de l’instruction.

Assurément, la vue de cette jolie femme faisait sur lui une impression considérable. Il eût été fort désireux d’attirer son attention, et comme après tout il était timide, il ne savait par où commencer. Ce fut Alice Ricard qui, la première, interrogea. Elle regarda le juge d’instruction, et d’une voix hésitante, demanda :

– Pourquoi, monsieur, pourquoi a-t-on arrêté M. Théodore Gauvin ?

Le juge d’instruction répondit :

– Vous le savez, madame, on estime à Paris, et nous sommes disposés à le croire ici même, que l’auteur du crime de la rue Richer, que l’assassin de votre oncle, M. Baraban, n’est autre que l’inculpé ici présent.

Alice Ricard ne put retenir un tressaillement d’émotion.

Elle n’avait pas quitté son domicile depuis le moment où la nouvelle de la mort tragique de son oncle avait été connue à Vernon. Sa petite bonne lui avait bien rapporté les potins qui couraient dans la ville, mais elle ne croyait pas, ne voulait pas croire que c’était sous l’inculpation d’avoir assassiné M. Baraban, qu’on avait incarcéré Théodore.

Le juge, cependant, s’adressait à l’inculpé :

– Êtes-vous décidé, désormais, fit-il, à fournir l’emploi exact de votre temps pendant la nuit d’avant-hier soir, que vous avez passée à Paris ? Je ne vous dissimulerai pas que monsieur, ici présent – et M. Varlesque se tournait vers Juve –, est délégué par la Sûreté de Paris, pour entendre les déclarations que vous allez faire.

Très homme du monde, d’ailleurs, M. Varlesque ajoutait :

– M. Juve, le célèbre inspecteur de la Sûreté.

Instinctivement, Théodore considérait le policier avec des yeux soumis et inquiets de pauvre bête affolée.

Alice Ricard avait jeté un regard curieux et admiratif sur le célèbre policier dont les aventures sensationnelles étaient naturellement connues d’elle.

Juve, cependant, demeurait impassible. Théodore après avoir poussé un profond soupir, commença :

– Je ne veux rien vous cacher, messieurs, fit-il, et je vais tout vous avouer.

Le malheureux garçon se tournait alors vers Alice Ricard :

– Ah, madame, poursuivit-il d’un ton plein d’angoisse, je vous demande pardon, pardon du fond du cœur. J’étais loin de vouloir vous compromettre et je vous mets, par ma faute, dans une effroyable situation. Une folie m’a pris, m’a contraint de vous suivre, de vous rechercher, de vous épier. Alors que vous quittiez Vernon par le train de deux heures, je prenais le suivant. Je vous retrouvais au Korton, je vous attendais dehors au restaurant où vous dîniez. Puis je vous suivais lorsque enfin, vers neuf heures, vous alliez rue Richer.

Théodore parlait pour M me Ricard et paraissait oublier la présence du magistrat et du policier. En même temps qu’il s’excusait, il la couvait du regard. Il semblait fasciné par cette femme.

Juve l’interrompit :

– Dites-moi, monsieur Théodore Gauvin, fit-il, lorsque vous suiviez M me Alice Ricard, était-elle seule ou accompagnée ?

Théodore hésitait à répondre. Il consulta du regard la jeune femme. Cette attitude déplut à Juve qui observa durement :

– Pardon, monsieur, vous n’avez pas à prendre conseil de madame. C’est la justice qui vous interroge, et c’est à elle que vous devez répondre. Nous attendons.

La voix douce et charmeuse d’Alice Ricard s’élevait à ce moment :

– Dites la vérité, monsieur Théodore, demanda-t-elle.

Théodore soupirait, réprimait un sanglot :

– Eh bien, fit-il, M me Ricard n’était pas seule. Elle avait retrouvé, au Korton, un monsieur avec qui elle a dîné, avec qui elle est ensuite rentrée rue Richer.

– Comment était-il, ce monsieur ? demanda Juve qui, en même temps, du geste, imposait silence à Alice Ricard, laquelle allait parler.

Théodore décrivait :

– C’était un homme d’un certain âge, même assez âgé. Il avait des cheveux et des favoris tout blancs. Il m’a semblé fort élégamment vêtu. Un peu gros, un peu lourd dans sa démarche.

– Le connaissez-vous ? Savez-vous son nom ? demanda M. Varlesque, qui, depuis dix minutes, cherchait à placer un mot.

Théodore secoua la tête.

– Non, monsieur le juge.

Juve cependant menait l’instruction aux lieu et place du magistrat. Il se tourna vers Alice et lui demanda :

– Vous êtes ici, madame, en qualité de témoin. La justice sollicite votre appui pour lui permettre de faire la lumière sur la mystérieuse disparition de M. votre oncle. Vous étiez à Paris, précisément le soir de cette nuit où il a été, soit assassiné, soit enlevé de chez lui, soit…

Juve n’achevait pas sa pensée. Après un court silence, il reprenait :

– Dites-nous d’abord, madame, le nom de la personne avec qui vous avez passé la soirée.

– Mais, monsieur, répondit d’un air étonné Alice Ricard, c’était avec mon oncle, mon oncle Baraban. Vous vous en doutiez bien, je pense ?

– Mieux que cela, fit Juve, je le savais.

Théodore murmura :

– C’était son oncle…

Cependant, Alice poursuivait :

– Après avoir dîné avec mon oncle Baraban, je suis rentrée chez lui vers neuf heures. À dix heures et demie environ, nous sortions tous les deux et mon pauvre oncle venait me reconduire à la gare Saint-Lazare où m’attendait mon mari. Nous avons pris ensemble, c’est-à-dire mon mari et moi, le train de onze heures quarante-cinq qui nous a menés à Vernon à deux heures du matin. Tout cela d’ailleurs, sera facile à établir par des témoignages, je pense.

– Oui, madame, reconnut Juve, tout cela est formellement établi. Il se trouve même que M. votre mari a eu une discussion avec la buraliste au bureau des billets à la gare Saint-Lazare et qu’il a déposé une réclamation sur le registre de la Compagnie.

– C’est exact, fit Alice Ricard.

M. Varlesque intervenait :

– Donc, fit-il d’un ton sévère, le crime a été commis à partir de minuit, à partir du moment où M. Baraban est rentré chez lui. Vous me disiez, n’est-ce pas, monsieur Juve, tout à l’heure, qu’il résulte de votre enquête que la concierge a entendu M. Baraban rentrer à son domicile quelques instants après que ladite concierge avait entendu sonner les douze coups de minuit ?