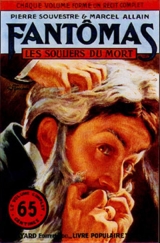

Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)

– Quelle bonne surprise, mon cher maître ! s’écria Alice en minaudant. Excusez-nous de vous avoir fait attendre, mais nous nous sommes couchés tard hier soir et, provinciaux comme nous sommes, nous n’avons guère l’habitude de nuits sans sommeil.

– Le fait est, poursuivait Fernand avec un air enjoué, cependant qu’il arrivait derrière sa femme et fermait soigneusement la porte du salon, par précaution, pour que la bonne ne pût pas entendre, que nous devrions être levés depuis longtemps.

M e Gauvin salua machinalement les deux époux, serra la main de Fernand.

Alice lui désigna un siège, le notaire y prit place, puis, après un léger silence, commença :

– En somme, vous avez fait bon voyage ?

– Mais oui, excellent.

– Vous êtes revenu plus tôt que vous ne pensiez ?

– En effet. Dans ma profession de courtier, on ne sait jamais exactement ce que l’on doit faire. Vous vous souvenez, mon cher maître, que j’étais parti pour Le Havre, et que ma femme devait rester ici. À peine étais-je en route que je recevais une dépêche urgente me convoquant à Paris. J’ai rebroussé chemin aussitôt, en même temps que je prévenais Alice de venir me rejoindre. Les dames, vous savez, aiment toujours venir à Paris, histoire de traîner dans les magasins. Nous avons passé la soirée dans la capitale et nous avons pris le train de onze heures quarante-cinq hier soir pour revenir.

Le notaire hochait la tête d’un air distrait, cependant qu’Alice, qui écoutait avec admiration son mari, trouvait qu’il était très fort et expliquait adroitement les raisons pour lesquelles l’un et l’autre avaient modifié le programme qu’ils avaient annoncé.

Le notaire, cependant reprit, les yeux baissés, évitant de regarder ses interlocuteurs :

– Vous revenez de Paris ? Ah ! comme ça se trouve !

Et il interrogeait :

– Vous n’avez pas, par hasard, rencontré mon fils Théodore ?

– Ma foi non, fit Fernand. Était-il donc à Paris, lui aussi ?

– Oui, fit mystérieusement le notaire.

Il y eut encore un silence, et M e Gauvin reprit :

– Écoutez mes bons amis, et surtout ne vous fâchez pas, j’en serais désolé. Vous avez en face de vous un père très ennuyé, qui souffre. Ce que j’ai à vous dire est délicat, mais je sais vos sentiments, votre droiture à l’un et à l’autre, et je vais vous parler en toute confiance.

– Nous vous écoutons, déclara Fernand qui jeta un coup d’œil étonné sur sa femme.

Alice avait légèrement pâli, inquiétée par ce préambule. Le notaire poursuivit :

– C’est de Théodore qu’il s’agit. Mon fils est un gentil garçon, intelligent, travailleur, je crois même qu’il a de l’esprit. Il est jeune, très jeune aussi. Vous connaissez son âge : dix-sept ans. Pour les jeunes gens, c’est l’âge critique. Ils ont des aspirations sentimentales, ils s’emballent facilement, et sont accessibles aux amours. Bref, je dois vous le dire, Théodore est amoureux.

– Ah, ah ! fit Fernand qui ne comprenait toujours pas où voulait en venir le notaire.

Il fut vite renseigné, celui-ci déclarait, considérant Alice :

– Il vous aime, madame. Mon fils est épris de vos charmes, et cela follement. Oh, je sais que si je vous fais une telle confidence, c’est parce que j’ai la certitude que vous ne vous en êtes même pas aperçue. Et que vous êtes une honnête femme.

– Monsieur, interrompit Alice qui rougissait, vous avez raison en effet, jamais je ne me serais doutée de rien.

– Je le sais, madame, et je vous fais toutes mes excuses de vous parler de la sorte, mais ma visite n’avait d’autre but que de vous demander ceci : si par hasard, Théodore avait l’insolence de vous dire la moindre chose relative aux sentiments qu’il éprouve à votre égard, je vous supplie de le rabrouer purement et simplement.

– Mais mon cher maître, déclara Fernand, ce que vous demandez là à ma femme est superflu. Je connais Alice, et je sais qu’elle ne souffrirait pas la moindre incorrection.

Le notaire s’était levé. Il donnait aux époux Ricard l’impression d’un homme fort gêné, très troublé, qui était venu dans l’intention de leur déclarer quelque chose et qui s’en allait sans avoir exprimé le fond de sa pensée.

Le notaire, en effet, sans plus, prenait congé.

– Merci, fit-il en serrant les mains d’Alice et de Fernand. Je vous remercie de ne vous être point fâchés, ni vexés de ma requête. Excusez-moi de vous avoir dérangés. Surtout, je vous en prie, faites que Théodore ignore toujours la petite entente intervenue entre nous.

– Vous pouvez y compter, mon cher maître.

Fernand rentra au salon, il considéra sa femme les bras croisés :

– Qu’est-ce que cela signifie ? demanda-t-il.

Alice était perplexe :

– Ah, je t’avoue, fit-elle, que je n’y comprends absolument rien. Il est un peu ridicule, ce brave père, de venir ainsi à domicile, protéger la vertu de son fils. Sa vertu n’a d’ailleurs rien à craindre, en ce qui me concerne, tout au moins.

Pour toute réponse, Fernand Ricard déposa un baiser sur le front de sa femme.

Cependant, M e Gauvin regagnait l’intérieur de la ville. Il était préoccupé, marchait, l’air soucieux, le front courbé. Il passa devant son étude sans y pénétrer et se rendit tout droit au Palais de Justice. Il s’adressa au gardien :

– M. de Larquenais est-il à son cabinet ?

Le gardien salua le notaire qu’il connaissait fort bien.

– Je ne crois pas, maître Gauvin. M. le procureur de la République n’arrive guère que vers onze heures à son bureau. Il est vrai, poursuivit l’homme en considérant l’horloge de la petite salle des pas perdus, qu’il est onze heures moins dix, M. de Larquenais ne tardera guère.

Le notaire remercia, le gardien insista :

– Si maître Gauvin veut que j’aille le chercher ?

– Non, non, fit le notaire, je l’attendrai.

Et il monta lentement l’escalier conduisant au cabinet du procureur de la République, s’installa sur une banquette, dans le couloir, et attendit, la tête dans les mains.

Dix minutes après, avec une précision toute militaire, M. de Larquenais arriva au Palais, et introduisit aussitôt le notaire dans son bureau :

– Quel bon vent vous amène ? demanda-t-il à l’excellent officier ministériel.

M. de Larquenais était un jeune procureur d’une trentaine d’années, parisien élégant, distingué, fort recommandé, appelé, jurait-on, au plus grand avenir.

Il interrogea en souriant le vieux notaire :

– Je parie, lui dit-il, que c’est au sujet de cette chasse que vous désirez louer que vous venez me voir. J’ai réfléchi, et ma réponse est toute faite. Je prendrai volontiers deux actions, d’autant que nous nous retrouverons là entre amis, puisque ces messieurs du Tribunal, Jacquin, l’avoué et vous-même, maître Gauvin, êtes de la combinaison.

Le notaire interrompit le procureur :

– Ce n’est pas l’ami, déclara-t-il solennellement, que je viens voir aujourd’hui, mais le magistrat.

– Ah bah, fit M. de Larquenais fort interloqué par ce préambule. De quoi s’agit-il donc ?

Il avait désigné un fauteuil à côté de lui au notaire. Celui-ci y prit place et commença :

– Voici, monsieur le procureur. Il se passe quelque chose de très grave.

Et, comme M. de Larquenais esquissait avec politesse un geste d’étonnement, le notaire insista :

– De très grave, oui… Figurez-vous que mon fils est à Paris.

– Alors ? interrogea le procureur.

– Alors, ajouta d’une voix tremblante le notaire, c’est une preuve pour moi qu’il m’a menti. Car il était parti en m’annonçant qu’il allait passer la journée d’hier chez son ami Victor au château des Ifs.

Le procureur haussa les épaules.

– Les jeunes gens, vous savez, sont toujours attirés comme les alouettes par le miroir de la grande ville. Et dame, à son âge, une petite fugue, cela s’explique. Rappelez-vous votre jeunesse, maître Gauvin.

Celui-ci tressaillit :

– Je n’ai jamais fait de bêtise, monsieur, et j’ai toujours été un honnête homme.

Le notaire était devenu livide, une sueur froide lui perlait au front. Il l’épongea et poursuivit :

– Ce ne serait encore rien, mais mon fils a fait quelque chose de plus grave : avant de s’en aller à Paris, il a volé.

– Aïe, s’écria le procureur, dont le visage changeait instantanément. Cela, en effet, c’est plus grave ; qui donc a-t-il volé ?

– Moi, fit le notaire.

M. de Larquenais soupira profondément :

– Eh bien, j’aime mieux ça ! fit-il. Au moins, la chose ne s’ébruitera pas.

– Oui, monsieur le procureur, mon fils, mon enfant chéri, mon Théodore a fracturé un tiroir et pris dix-huit cents francs dans la caisse. Ah, c’est évidemment un coup de folie, une histoire de femme ; mais je suis malheureux, bien malheureux.

Le procureur jouait machinalement avec un coupe-papier, ne sachant trop quel conseil donner à ce père désespéré :

– Que voulez-vous de moi ? demanda-t-il. Je ne pense pas que vous songiez à poursuivre votre fils, et d’ailleurs, la loi ne le permet point. Le vol d’un père par son enfant ne saurait être objet de poursuite. Tout au plus pourriez-vous si vous le désiriez, faire enfermer votre fils dans une maison de correction. Mais enfin…

– Je sais, monsieur, je sais, interrompit le notaire, et si je suis venu tout à l’heure parler au procureur, c’est à l’ami que je m’adresse désormais. Écoutez, rendez-moi un service. Quoi qu’il m’en coûte, je veux donner à Théodore une leçon, leçon dont il se souvienne. Il faut lui faire peur… voilà ! Théodore, par une dépêche cynique, m’annonce qu’il revient de Paris, par le train qui passe à Vernon à midi treize, aujourd’hui même. Eh bien, je viens vous demander d’envoyer à la gare deux agents pour l’arrêter. On le conduira devant vous, discrètement bien entendu, afin que nul ne le sache en ville, sauf vous et moi, vous lui administrerez un bon savon, vous lui laverez la tête et, lorsqu’il se sera repenti, je lui pardonnerai à mon tour.

Le procureur souriait.

– C’est une affaire entendue, maître Gauvin. Vous avez raison, en effet, et je m’en vais donner immédiatement des ordres.

Le procureur regardait sa montre.

– Il est midi moins dix. Nous avons le temps. Restez à mon cabinet, maître Gauvin, nous y attendrons ensemble l’arrivée du coupable.

***

Lorsque le train venant de Paris entra en gare de Vernon, un jeune homme au visage pâle et défait descendit d’un compartiment de première classe. C’était Théodore.

Le jeune homme, si soigné à son ordinaire, tiré à quatre épingles, l’adolescent qui incarnait l’élégance, à Vernon tout au moins, n’était pas rasé, ses cheveux étaient dépeignés, ses vêtements couverts de poussière, son faux col complètement froissé, sale, et sa cravate desserrée.

Théodore se mêlait à la foule des voyageurs pour gagner la sortie. Machinalement, d’un air égaré, ses yeux se fixaient sur l’employé à casquette galonnée qui recueillait les billets. Il le connaissait de vue ; mais à côté de cet homme, se trouvaient deux personnages que Théodore connaissait de vue également, pour les avoir, à maintes reprises, aperçus dans les endroits les plus divers à Vernon, au café, au théâtre, près des casernes, dans les magasins.

Il s’imaginait que c’était là deux retraités qui vivaient en rentiers ; parfois, il échangeait même avec eux de petits bonjours discrets, à la manière de gens qui, bien que n’ayant jamais été présentés les uns aux autres, se croient obligés à des politesses par ce fait qu’ils se rencontrent fréquemment.

Théodore venait de donner son billet, il s’apprêtait à prendre une voiture pour se faire conduire chez son père.

Le jeune homme était très ennuyé, et son bel enthousiasme de la veille était complètement tombé. Il avait passé par de cruelles déceptions, et, de plus, la lumière s’était faite dans son esprit ; il s’était rendu compte de l’effroyable incorrection de sa conduite et était décidé à tout avouer à son père. C’était dans ce but et pour préparer le malheureux notaire à la scène qui évidemment allait avoir lieu que Théodore lui avait télégraphié :

« J’arrive de Paris par le train de midi treize. »

Au moment où il montait en voiture, Théodore poussa un cri et devint tout pâle. Les deux messieurs qu’il connaissait de vue, les deux hommes aux fortes moustaches, se trouvaient de part et d’autre des portières. Ils les ouvraient simultanément et montaient dans le fiacre où Théodore se trouvait déjà.

Stupéfait, interdit, le jeune homme allait les interroger, il n’en eut pas le temps.

L’un d’eux lui déclarait :

– Vous êtes bien monsieur Théodore Gauvin, n’est-ce pas ?

– Mais… répliqua le jeune homme.

L’autre personnage intervenait et déclarait :

– Nous vous connaissons d’ailleurs, et nous allons vous accompagner.

– Ah ça, balbutia Théodore, devenu livide, qui êtes-vous, messieurs ? Où m’accompagnez-vous ?

Et dès lors, le jeune homme crut sa dernière heure venue, il crut qu’il allait s’évanouir, lorsque l’un de ses interlocuteur eut répliqué :

– Nous sommes agents de la Sûreté, et nous vous emmenons à M. le Procureur de la République, sur sa requête.

***

L’interrogatoire de Théodore se poursuivait dans le cabinet de M. de Larquenais. Le jeune homme était absolument défait, abruti par les événements qui venaient de se produire. Ainsi, il était découvert, arrêté, interrogé comme voleur. Il se trouvait en face, non point de M. de Larquenais, homme aimable et jovial, avec qui il avait souvent plaisanté, déjeuné, fait des parties de chasse et de pêche, mais en face du procureur de la République.

– Monsieur Théodore Gauvin, insistait le magistrat qui affectait un air sévère, poursuivez vos aveux, et dites-nous le but de votre venue à Paris.

– Monsieur, s’écriait Théodore, j’ai reconnu le vol que j’ai commis et je le déplore, ne m’en demandez pas plus. Je vous l’ai dit tout à l’heure et je vous le répète, j’aime une femme, une femme du monde, une femme mariée ; mais je ne puis vous la nommer, sans la compromettre.

– Pourquoi êtes-vous allé à Paris ?

– Pour suivre cette femme.

– Dès lors que s’est-il passé ?

– Je l’ai suivie, et j’ai acquis la triste conviction qu’elle trompait son mari.

M. de Larquenais dissimula un sourire, et il interrogea finement :

– Elle trompait son mari ? Pas avec vous ?

– Hélas non, fit naïvement Théodore, pas avec moi, mais avec un autre. Je l’ai vue entrer chez cet amant, rester chez lui.

– Ensuite ? interrogea le procureur, qu’avez-vous fait ?

– Je vous l’ai déjà dit, monsieur. Fou de douleur et de désespoir, j’ai erré toute la nuit dans Paris, j’ai parcouru la ville jusqu’à l’aube. J’ai dormi quelque part, je ne sais où, sous des ponts. Puis enfin, j’ai repris courage, et je suis revenu. Me voici maintenant déshonoré, perdu, aux mains de la justice.

Théodore avait l’air si troublé, si désolé, que le procureur résolut de lui apporter quelque consolation :

– Heureusement, fit-il, que c’est M. votre père seulement que vous avez volé, et que, dans une certaine mesure, votre faute est atténuée par votre repentir. Cet argent qu’en avez-vous fait ?

D’un geste fébrile, Théodore sortait de sa poche une liasse de billets :

– Voici la somme à peu près complète, déclara-t-il.

Le procureur compta, il restait un peu plus de dix-sept cent cinquante francs.

Le procureur interrogea :

– Pourquoi aviez-vous dérobé cette somme ?

– Ah, monsieur, monsieur, sanglota Théodore, je voulais fuir avec elle… l’enlever… partir à l’étranger et me refaire avec la femme aimée une nouvelle existence.

Le procureur avait de plus en plus envie de rire de l’enthousiasme naïf de cet adolescent.

M. de Larquenais était plutôt sceptique dans l’existence, et comprenait mal la mentalité des gens qui ont ces amours de mousquetaire, peu en harmonie avec les exigences de notre vie moderne.

« Il se croit au siècle dernier, pensait-il. Ces jeunes gens ne doutent de rien. Enlever une femme du monde et aller vivre à l’étranger avec elle, avec dix-huit cents francs pour tout capital, c’est un peu enfantin. Moi j’aurais compris qu’il fasse la noce, enfin ça le regarde. »

M. de Larquenais reprit un air sévère pour observer :

– Cela n’empêche, monsieur, que vous vous êtes rendu coupable d’un vol, et que la loi prévoit des peines pour le voleur. Vous êtes entré dans la voie des aveux, continuez ! Nommez-nous cette femme, pour laquelle vous vouliez faire ces folles dépenses.

Théodore s’était redressé. À l’attitude sévère du procureur, il comprenait qu’il avait fait quelque chose de très grave, même de terrible, et cela avait pour résultat dans son esprit, de lui faire s’imaginer qu’il était désormais autre chose qu’un « gamin », qu’un écolier affolé par un jupon, et qu’il était, au contraire, un héros d’amour de grande envergure.

Assurément, l’imagination de Théodore avait été nourrie par la lecture des romans populaires. Il rétorqua d’une voix vibrante d’émotion :

– Ne me demandez pas cette chose, monsieur le procureur ! Dussé-je passer ma vie en prison, dussé-je mourir, jamais je ne nommerai cette femme. Si j’ai pris le droit de l’aimer, mon devoir m’interdit de la compromettre.

Le procureur hocha la tête solennellement.

En réalité, s’il procédait de la sorte, c’était pour s’amuser. Depuis fort longtemps déjà, les assiduités de Théodore, à l’égard de M me Ricard n’étaient un mystère pour personne. En voyant toutefois l’émotion de l’enfant, le jeune procureur pensa que la leçon était suffisante et que la plaisanterie ne pouvait s’éterniser.

L’essentiel était que Théodore se repentît du vol qu’il avait commis. Le procureur l’interrogea :

– Cet argent que vous avez volé, et que vous venez de me restituer, êtes-vous satisfait de le rendre ?

– Ah, monsieur, fit Théodore en pleurant, je vous jure qu’il me brûlait les doigts.

M. de Larquenais appuya sur un timbre. Un garçon de bureau se présenta.

–. Veuillez introduire M e Gauvin, ordonna le procureur.

– Mon père, balbutia Théodore, qui, machinalement, recula.

Mais l’instant d’après, l’enfant tombait à genoux, quelqu’un le relevait, c’était M e Gauvin.

– Dans mes bras, Théodore, disait ce père indulgent. J’ai tout entendu et je sais que tu regrettes la vilaine chose que tu as commise. Ah, mon enfant, mon enfant, que ceci te serve de leçon ! Comprends le danger des amours interdites et vois où peuvent vous conduire les passions malsaines.

– Pardon, mon père, pardon, balbutiait Théodore.

Le procureur assistait, en témoin impassible, à cette scène attendrissante. Il se mordait les lèvres pour ne pas rire en écoutant l’éloquence grandiloquente de ce notaire aux allures de père noble, et en assistant au désespoir de ce Chérubin sans subtilité.

Toutefois, le magistrat était obligé de cesser de s’occuper de cette petite scène de famille. On venait de lui apporter une dépêche, qu’il lisait attentivement ; son visage, soudain, changeait, cependant qu’il dissimulait le télégramme sous un dossier. M e Gauvin se rapprochait de lui :

– Monsieur le procureur, dit-il en lui clignant de l’œil, pour bien faire comprendre ses intentions, je crois que la sévère leçon que vous venez de donner à mon fils Théodore lui suffira désormais et qu’il se conduira toujours en honnête homme. Je viens solliciter de votre bon cœur l’autorisation de l’emmener.

Le procureur, froidement, répliqua :

– Une seconde, monsieur. J’ai encore quelques questions à poser à M. Théodore Gauvin.

Le notaire continuait à cligner de l’œil, comprenant que, si le procureur se faisait ainsi prier, c’était pour que la leçon que tous deux avaient convenu de donner à Théodore fût encore plus profitable.

Assurément, il jouait bien la comédie, ce magistrat. Il avait un air sévère, un regard énergique, et si M e Gauvin n’avait pas su que son attitude vis-à-vis de son fils était toute convenue d’avance, il se serait peut-être inquiété.

– Une seconde, monsieur, avait dit le procureur. J’ai encore quelques questions à poser.

M e Gauvin croyait l’occasion excellente pour faire toucher du doigt à Théodore la gravité de la situation dans laquelle il s’était mis.

– Tu vois, mon pauvre enfant, murmura-t-il à son oreille, dans quel effroyable cas tu t’es mis. M. le procureur n’a pas l’air disposé du tout à te remettre en liberté.

Théodore regardait son père, puis le magistrat. Il était livide.

Cependant M. de Larquenais interrogeait Théodore.

– Précisez-moi, demanda-t-il, l’emploi de votre temps.

Théodore balbutiait :

– Je vous l’ai dit, monsieur. J’ai erré toute la nuit dans Paris, le cœur brisé, mordu par la jalousie, tordu par le désespoir. Je vous ai dit que j’avais dormi sous un pont.

– Quel pont ? demanda sévèrement le procureur.

– Je ne sais pas, monsieur, gémit faiblement Théodore. Le pont Saint-Michel, ou le Pont-Neuf il me semble.

– De quelle heure à quelle heure ? demanda le procureur.

Faisant un effort de mémoire, Théodore déclara :

– Il me semble que j’y étais entre deux heures et cinq heures du matin. Le jour est venu assez rapidement, il y avait cependant du brouillard. Je ne sais pas… je ne sais plus… J’étais si troublé.

– Pardon, fit le magistrat en donnant un coup de poing sur la table. Il me faut de la précision : qu’avez-vous fait de neuf heures à deux heures du matin ?

– Je vous l’ai dit, monsieur. J’ai cherché, en vain d’ailleurs, à retrouver, à voir…

– Nommez-la.

– Je ne la nommerai pas. Je préfère emporter ce secret dans la tombe. J’ai peut-être volé, monsieur, mais jamais, au grand jamais, je ne compromettrai l’honneur d’une femme.

M e Gauvin intervenait :

– Après tout, monsieur le procureur, fit-il doucement, c’est bien, ce qu’il vous dit là, Théodore, et pour ma part, j’insiste… j’insiste pour que vous n’insistiez plus.

Mais le procureur semblait lancé et il insistait tout de même, sans prêter la moindre attention, semblait-il, au clignement d’œil et au geste que lui faisait M e Gauvin.

Le procureur continuait à interroger :

– Dans quel quartier avez-vous erré avant deux heures du matin ?

– Je ne répondrai pas, fit Théodore qui s’énervait.

Le procureur parut s’énerver à son tour :

– Je vais donc vous le dire, monsieur, fit-il. Vous étiez dans le quartier environnant l’église de la Trinité. Oh, n’essayez pas de nier, je le sais ! Je vais même préciser encore, vous êtes allé du côté du faubourg Montmartre, des Folies-Bergère.

Théodore rougissait, puis palissait. Il fut obligé de s’asseoir tant il était troublé. Il jeta sur son père un regard de désespoir.

M e Gauvin trouvait que le procureur forçait la note, manquait de tact. Il voulut intervenir pour protester.

Le magistrat avait une attitude singulière. D’un geste il imposait silence au notaire, puis continuait :

– Vous ne voulez pas parler, monsieur Théodore Gauvin, peu importe. Je vais vous dire ce qui s’est passé. Vous êtes resté une heure, peut-être plus, rue Richer. Un agent de police, constatant votre allure étrange et désordonnée, vous a intimé l’ordre de circuler, et vous avez même protesté, disant que vous étiez libre d’aller où vous vouliez, vous avez menacé cet agent de représailles, que sais-je ? Que faisiez-vous rue Richer ?

– Monsieur, monsieur, balbutiait Théodore, c’est toujours au sujet de cette femme. De grâce, ne la nommez pas.

– Je comprends vos appréhensions, fit le magistrat.

Le procureur se levait et, fixant le jeune homme dans les yeux, il articula :

– M. Théodore Gauvin, voulez-vous, oui ou non, me donner l’emploi exact de votre temps entre onze heures du soir et trois heures du matin ?

Théodore se tordait les bras.

– J’ai erré, vous dis-je, erré dans les rues.

– Ça n’est pas vrai.

– Je vous le jure, monsieur.

Théodore s’était levé, comme mû par un ressort. Il étendait la main, mais le procureur lui aussi s’était levé, et, d’une voix sévère, il commença :

– Monsieur Théodore Gauvin, au nom de la loi…

Un cri retentit, coupa la phrase du procureur. Le père de Théodore intervenait :

– Monsieur, cria-t-il avec indignation, en s’adressant au magistrat, vraiment, vous allez trop loin. Théodore a avoué sa faute, il s’en repent. J’ai pardonné.

Le magistrat, solennellement, sans paraître entendre le notaire, reprenait :

– Monsieur Théodore Gauvin, au nom de la loi, je vous arrête.

Le notaire intervenait à nouveau :

– Voyons, Monsieur de Larquenais, s’écriait-il, je ne vous en demande pas tant. Ce n’est pas ce que nous avons convenu, et je ne comprends pas que vous vous amusiez à torturer ainsi cet enfant. D’ailleurs vous le savez bien, comme moi, le vol qu’il a commis n’est pas punissable, puisque c’est moi, son père, qui suis le volé, et que je ne porte aucune plainte. Je vous en prie, finissons-en et dites-lui que votre attitude n’a eu pour but que de lui faire bien sentir toute la gravité de son acte. C’est fait maintenant, c’est fini. Je vous remercie et nous nous en allons.

Le rouge était monté au front de M e Gauvin, qui trouvait que, réellement, ce jeune magistrat abusait de la situation et se comportait avec une rudesse sans pareille.

– Viens, Théodore, déclara M e Gauvin furieux encore.

Mais le procureur intervenait :

– Attendez !

Et son ordre était si impératif que le père et le fils s’arrêtèrent net.

Le notaire s’était retourné, regardait le magistrat. Celui-ci le toisait sévèrement :

– Le vol commis par votre fils, monsieur, n’est pas punissable, en effet, et je le regrette. Mais le crime et l’assassinat sont du domaine de la vindicte publique, et c’est à ce titre que je maintiens votre fils sous les verrous.

– Que voulez-vous dire, monsieur ? hurla le notaire, au comble de la stupéfaction, cependant que Théodore s’écroulait dans un fauteuil.

Le magistrat avait sonné deux coups d’une façon spéciale. Les deux agents de la Sûreté, qui avaient amené Théodore, se présentaient dans le cabinet du procureur.

M. de Larquenais, qui venait de griffonner quelques lignes sur un imprimé, leur ordonnait :

– Saisissez-vous de M. Théodore Gauvin et conduisez-le en prison.

Le magistrat arrêtait d’un geste le notaire qui se précipitait vers lui.

– Votre fils, lui déclarait-il, est inculpé d’un crime commis la nuit dernière, entre minuit et deux heures du matin, dans une maison de la rue Richer devant laquelle on l’avait vu rodant une heure auparavant.

M e Gauvin poussait un hurlement.

– De quel droit, monsieur, arrêtez-vous mon fils sur une inculpation aussi ridicule ?

Simplement, le magistrat tendait au notaire la dépêche qu’il venait de recevoir quelques instants auparavant :

– Lisez, monsieur, déclarait-il. Je procède de la sorte pour obéir aux instructions de M. le procureur général de Paris.

6 – JUVE ET FANDOR

Ce même matin où, en arrivant à Vernon, Théodore Gauvin devait avoir la désagréable surprise d’être arrêté et conduit chez le procureur de la République pour y subir d’abord une sévère admonestation, et se voir ensuite définitivement incarcéré, rue Tardieu, au cinquième étage, dans le petit appartement tranquille que Juve habitait, le célèbre policier et son inséparable ami Jérôme Fandor se trouvaient en présence.

Juve était assis dans son fauteuil de bureau et faisait de grands gestes. Quant à Fandor, il avait tranquillement sauté sur la tablette de la cheminée et là, plus perché qu’assis, au grand risque de faire tomber les piles de papiers qui l’encombraient, il semblait narguer Juve, balançant ses pieds dans le vide, imitant les gestes de son ami, et semblant d’aussi bonne humeur que le policier paraissait, lui, grognon et désagréable.

– Écoute, disait Juve, ce que tu as fait est stupide, tu m’entends.

– J’entends, approuva Fandor, et je ne suis pas plus flatté pour cela par votre appréciation.

Mais à cette riposte, Juve s’emportait davantage.

– Tais-toi, disait-il, et d’abord, tâche d’être sérieux. Réponds-moi, tu saisis ?

– Pardon, interrompait Fandor, décidez-vous Juve, c’est blanc ou noir. Voulez-vous que je me taise, ou bien que je vous réponde ?

Juve haussait encore les épaules :

– Si tu veux plaisanter, faisait-il, nous n’arriverons jamais à sortir de la situation où nous nous trouvons.

– Situation fâcheuse, continua Fandor, puisque après tout, vous dites des sottises et que vous êtes furibond, mon vieil ami.

Fandor, sur ces mots, descendait de sa cheminée, allait prendre une cigarette dans une coupe placée sur le bureau de Juve, l’allumait, puis revenait s’accroupir à la turque sur le sol, en face de Juve.

– Parlez, ô mon maître, disait-il, je vous écoute. Donc ce que j’ai fait est stupide.

– C’est criminel, insistait Juve.

– Diable, vous n’allez pas m’arrêter ?

Il n’y avait pas moyen de garder son sérieux en face de Fandor. Juve ronchonna quelque chose d’indistinct puis, enfin, prenant à son tour une cigarette et l’allumant, conclut :

– Raconte-moi l’histoire, polisson que tu es. D’où viens-tu au juste ?

– Je vous l’ai dit, Juve, de Bordeaux, pays du bon vin.

– Et tu étais avec Hélène ?

– Assurément.

– Et tu l’as laissée partir ?

– C’est indiscutable, mon vieux Juve.

Le policier, à ce moment, se levait et trépignait de rage.

– Voilà donc comment on est trahi par ses meilleurs amis, disait-il. Ainsi, Fandor, depuis dix ans bientôt que nous sommes inséparables, nous travaillons contre Fantômas, nous luttons ensemble, et tout cela nous a conduits à quoi ? À ce qu’aujourd’hui tu viennes froidement me déclarer : « Je viens d’aider Hélène, la fille du bandit, à se sauver. » C’est inimaginable.

– C’est pourtant vrai, répondait flegmatiquement Fandor.

Le journaliste fumait béatement, puis, se redressant pour aller s’asseoir à califourchon sur une chaise sur laquelle il se balançait au risque de perdre son équilibre, Fandor recommençait, fixant Juve :

– Écoutez, disait-il, je vais mettre les points sur les iet vous me direz si j’ai eu tort. D’abord, je prends l’affaire au début : donc, mon vieil ami, après avoir donné l’assaut à la villa tragique de Ville-d’Avray, nous nous trouvions, vous et moi, gros Jean comme devant. Vous, Juve, vous avez laissé partir Fantômas, et moi, moi, Fandor, j’ai laissé filer Hélène. Vous pleurez votre bandit, je sanglote après ma fiancée.

– Tu dis cela bien gaiement, interrompait Juve.

– Dame, ripostait Fandor, j’économise mes larmes, que voulez-vous ? On fait les économies qu’on peut.

Et, cette sage remarque avancée, Jérôme Fandor poursuivit :

– À ce moment, Juve, qu’avons-nous fait ? Vous avez couru à la préfecture, vous vous êtes donné un mal du diable, puis, furieux, désabusé, prêt à vous pendre, vous avez été vous coucher. Est-ce exact ?

– Trêve de plaisanterie, grommela Juve, arrive au fait.

– Mais j’y arrive, tout doucement, chi va piano va sano, chi va sano va lontano. Donc Juve, vous alliez vous coucher et j’allais également me pieuter. Ah, je n’étais pas fier, je vous assure !