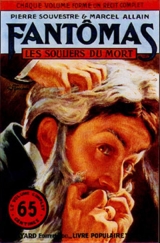

Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)

Et, pour prouver son zèle, d’un geste impérieux, le gérant ajoutait :

– Monsieur Juve, n’est-ce pas, je ferai mettre l’addition au compte de la préfecture ?

Fandor gravement opina de la tête :

– En effet, disait-il. Vous me donnerez la note, je la ferai viser par M. Havard et l’on vous paiera là-bas.

Fandor montrait de plus en plus d’audace et de plus en plus, en imposait au gérant.

Juve d’ailleurs, ce nom célèbre, renommé entre tous, qu’il osait usurper, ne pouvait pas faire autrement que de lui faciliter les choses.

Ces menus détails réglés, le gérant s’informa :

– Vous recherchez M. Baraban ? Vous voudriez avoir des détails sur lui ?

– Assurément. Vous le connaissez bien, hein ?

– Parfaitement, affirma le gérant, le garçon qui m’a prévenu l’a d’ailleurs parfaitement connu aussi. Le pauvre homme était un de nos habitués.

– Un bon habitué ? demanda Fandor, clignant de l’œil.

– Un très bon habitué, répondit le gérant, souriant aussi.

Fandor, pour dissimuler l’émotion qu’il éprouvait à se sentir ainsi sur la bonne piste, se versa un verre de vin généreux et l’avala d’un trait.

– Dites-moi, demandait-il encore, feignant pour ceux qui l’observaient, de s’entretenir amicalement avec le gérant, il avait une bonne amie, hein ?

– Oui, Monsieur Juve, oui.

– Une jolie fille ?

– Eh, eh, une assez jolie fille.

– Vous l’avez revue depuis la disparition ?

Le gérant hocha la tête gravement :

– Non, Monsieur l’inspecteur, non, je ne l’ai pas revue. Je n’ai revu personne, ni elle, ni lui. Ni l’autre.

– Ah oui, répondait le journaliste d’un air fin. L’autre, en effet, quel était son genre ?

Fandor à ce moment, parlait au hasard. Il comprenait bien que le gérant du Crocodilepût connaître l’oncle Baraban et sa maîtresse, mais « l’autre » ?

– Eh bien, monsieur, il n’avait pas trop mauvais genre, à vrai dire, on n’aurait même jamais cru que c’était l’amant de cœur de cette petite femme.

– S’il vous plaît ? interrogeait Fandor, repoussant d’un geste dédaigneux une mayonnaise de langouste qu’il avait cependant savourée avec satisfaction. Cette petite femme et ce petit jeune homme venaient souvent ici ensemble ?

– Non, ripostait le gérant, pas souvent, M. Baraban fréquentait trop l’établissement. Ils devaient avoir peur de se faire pincer.

– En effet. Mais vous savez sans doute le nom de la femme ? Le nom de cette maîtresse de Baraban ?

– Hélas, M. Juve, je l’ignore.

– Diable ! pensa Fandor, c’est regrettable. Vous ne savez pas davantage le nom ou l’adresse de cet amant de cœur ? poursuivit-il.

– Pas davantage.

– Fâcheux.

– Croyez bien, monsieur l’inspecteur, que je suis le premier à regretter de ne pouvoir vous fournir des renseignements plus détaillés.

Fandor déjà, interrogeait sur un autre point :

– Vous ne savez pas, demandait-il, si par hasard, Baraban fréquentait dans les environs un de ces hôtels hospitaliers ?

Mais le gérant ne le laissa pas achever :

– Monsieur, déclarait-il, la devise de l’établissement ici, est « Complaisance et Discrétion », c’est vous dire que nous ne surveillons pas nos clients.

– Parfaitement. Eh bien, je vous remercie, je vais rapporter ces renseignements à la Sûreté, et ordonner des recherches. Je reviendrai probablement demain.

Le gérant s’inclina faisant mine de se retirer. Fandor le rappela :

– Surtout, recommandait-il, pas un mot de cette enquête n’est-ce pas ? Pas un mot à personne.

– Soyez tranquille, monsieur.

Fandor songeait à cet instant, qu’une recommandation de discrétion n’était pas superflue, car, en vérité, il ne se souciait point de créer des ennuis à Juve dont il venait d’usurper la personnalité.

Certain cependant que son enquête resterait secrète, Fandor acheva rapidement de dîner :

Du Crocodile, Jérôme Fandor se rendit chez lui.

Il avait pris soin, toutefois, de mettre deux enveloppes à la boîte, à la poste de la rue de Douai.

L’une, adressée à M. Havard, contenait la facture du dîner, épinglée à une carte de visite de Juve, l’autre adressée à Juve lui-même, contenait, avec la carte de visite de Fandor, la carte de police de l’inspecteur de la Sûreté.

« Ma foi, se répétait Fandor ce soir-là, en s’étendant sur son lit, je voudrais bien savoir la tête que fera Juve demain matin. Il sera furieux d’abord en retrouvant son « œil [9] » et en voyant que je le lui avais emprunté. Mais il sera content quand je lui apprendrai les premiers résultats de mon enquête. »

Le journaliste ferma les yeux, souffla sa bougie, s’efforça de dormir.

Il y avait à peine dix minutes qu’il était couché, lorsque brusquement, il se dressa dans son lit.

« Ah ça, murmurait-il, est-ce que je suis fou ? Qu’est-ce qui peut faire ce potin-là ? »

Il prêtait l’oreille, il écoutait attentivement.

On eût dit que, dans l’épaisseur de la muraille, quelque chose s’éboulait.

« Il n’y a pourtant pas de rats », pensa Fandor.

Il écouta quelques minutes encore, puis décida :

« C’est probablement de l’eau qui coule dans une tuyauterie. Décidément, je deviens loufoque, les moindres craquements m’apparaissent suspects. C’est sans doute parce que je suis dans une ambiance de mystères. Dame tout le monde n’a pas un assassiné comme voisin. »

Sur ces constatations très gaies, il mit la tête sur son oreiller. Un quart d’heure plus tard, Fandor était au pays des rêves.

13 – LA NOTE DE JUVE

Tandis que Fandor, goguenard, avait, en quittant Juve le matin même de sa visite au Crocodile, salué le départ de son ami d’une phrase ironique : « Et voilà le plus grand policier du monde, le premier inspecteur de la Sûreté française qui se laisse barboter par un ami ses pièces d’identité les plus précieuses », l’excellent Juve filait, de toute la vitesse de son taxi-auto, dans la direction du Palais de Justice, sans se douter des railleries que lui adressait Fandor.

« Fandor est un imbécile », pensait Juve, « ce blanc-bec s’imagine qu’il va en remontrer aux vieux de la vieille. Allons, si tout marche comme je le pense, ce soir, j’aurai des nouvelles à lui donner ».

Juve, d’ailleurs, cessa de penser à Fandor, dont il condamnait la thèse, pour s’occuper de M. Havard :

« Fandor veut que Baraban ait été assassiné, pensait encore le policier, mais il n’admet pas la culpabilité de Brigitte et de Théodore. C’est déjà quelque chose. Havard, lui, ne recule pas devant cette dernière gaffe. Il croit tenir les coupables. Allons, il faudra décidément que je ramène Baraban par les oreilles à la Préfecture de Police pour prouver qu’en fin de compte c’est moi qui ai raison, et qu’au lieu d’un crime, c’est d’une fugue qu’il s’agit. »

Descendu de voiture au Palais de Justice, Juve montait rapidement aux couloirs de l’instruction. Un juge avait été commis la veille au soir pour procéder à l’interrogatoire de Brigitte, et à l’enquête relative à la découverte de la malle verte. C’était lui que Juve allait voir, d’autant plus désireux de se trouver rapidement en sa présence qu’il pensait bien que le magistrat se rangerait à son opinion.

Juve trouva dans les couloirs de l’instruction deux hommes qui se promenaient nerveusement, à grands pas, échangeant des propos attristés.

L’un d’eux courut à lui.

– Ah monsieur Juve, disait-il, qu’allez-vous nous dire de nouveau ? Sait-on enfin le mot de l’énigme ?

Juve salua, sourit, prit un air innocent :

– Ma foi, mon cher maître, répondait-il, je viens de me lever, je n’ai encore reçu aucune communication intéressante.

Il se trouvait en face de M e Gauvin, plus désespéré que jamais, à la pensée que son fils, son pauvre fils, se trouvait compromis, de si fâcheuse manière, dans une aussi terrible histoire.

– Théodore est pourtant innocent, criait M e Gauvin. C’est monstrueux d’oser le soupçonner !

L’autre personne, à côté du notaire, s’emportait à son tour :

– Et moi, disait-il, je jurerais que Brigitte a dit la vérité. Il est inadmissible qu’elle ait pris part à l’assassinat de ce monsieur Baraban. Je donnerais ma tête à couper…

– Maître Faramont, déclara Juve avec un sérieux comique, interrompant l’interlocuteur – car c’était bien le jeune stagiaire qui parlait ainsi —, il ne faut jamais donner sa tête à couper, c’est une opération dangereuse et déplacée. J’espère bien, d’ailleurs, qu’il n’y aura pas de sitôt du travail pour Deibler à propos de cet assassinat.

Juve se débarrassa des deux hommes par de rapides poignées de main, avança de quelques pas le long de la galerie.

Un homme, sorti d’une embrasure de fenêtre, courait à lui.

– Juve ! Juve !

– Tiens, c’est vous, Michel ? Qu’est-ce que vous faites là ?

– Je suis convoqué pour les dépositions et puis, il y a autre chose ; le patron est là.

– Quel patron ? Havard ?

– Oui.

Juve haussa les épaules et fit la grimace :

– Ah, on avait bien besoin de lui, grommela-t-il.

Mais Juve avait trop le respect de ses chefs pour médire plus longtemps de M. Havard :

– Après tout, on peut bien le laisser travailler. Si Havard se trompe, nous n’en serons pas responsables.

Et changeant de ton, Juve interrogeait :

– Qui a été commis ?

– Un sieur Marsec. C’est un jeune juge d’instruction. Je ne le connais pas, chef.

– Moi non plus.

Ils allaient continuer à causer lorsqu’une porte s’ouvrit à quelque distance, un garde républicain apparut et appela à haute voix :

– Les personnes pour l’affaire Baraban sont-elles là ?

Derrière lui, un petit homme noir, coiffé d’une calotte grecque surgit, minuscule et grotesque.

– Taisez-vous donc, garde, disait-il, ce n’est point comme cela qu’on appelle les témoins. Et d’abord ce n’est pas vous qui avez à faire cet appel, mais moi.

Il était greffier et tenait à étaler ses prérogatives devant la galerie.

L’homme minuscule, cependant, ayant réprimandé le garde républicain, cria d’une voix suraiguë :

– Maître Gauvin, maître Faramont, l’inspecteur Michel.

Les trois hommes s’avancèrent. Juve ajouta :

– Et l’inspecteur Juve.

– Non, fit le greffier, il n’est pas convoqué.

– Tant pis, je me convoque tout seul.

Le greffier ouvrit les bras pour barrer la porte d’entrée du cabinet d’instruction.

– Monsieur, déclarait-il d’un ton agressif à Juve, vous ne passerez pas, il n’y a que les témoins.

Par bonheur, derrière le petit homme, le juge, à son tour apparaissait.

– Vous, Juve ? déclara-t-il, entrez donc. Je ne vous ai point fait adresser de petit avis car je pensais bien que vous viendriez.

Juve entra, serra la main du juge d’instruction, se rappelant subitement qu’il avait connu ce Marsec alors qu’il était juge suppléant en Bretagne, lors des terribles procès qui s’étaient engagés au moment de la fuite de Fantômas sur le cuirassé russe Skobeleff [10].

Tout le monde était entré dans le cabinet d’instruction. Le juge avait à peine fait asseoir ceux qu’il allait entendre qu’on frappait à nouveau à la porte.

À la seconde, celle-ci s’ouvrit, une tête passa. M. Havard demanda :

– Puis-je entrer ?

– Comment donc, riposta le juge.

Juve et M. Havard se serrèrent la main, ils échangèrent des congratulations, puis le magistrat instructeur déclara :

– Messieurs, je vous ai priés de venir, à titre de témoins pour assister ce matin à une confrontation qui m’est demandée, par commission rogatoire, par le Parquet de Vernon. Il y a d’ailleurs, et je tiens à le faire remarquer, une question de droit à étudier à ce sujet. Le Parquet de Vernon n’était aucunement qualifié pour s’occuper d’une affaire relative à un crime perpétré à Paris. Enfin, laissons cela.

Juve, à cet instant, sourit, pensant :

« Voilà décidément un petit juge cassant et prétentieux. On n’en a pas fini, s’il veut ainsi faire des manières. »

Et se penchant à l’oreille de M. Havard, Juve ajouta :

– C’est un imbécile, ce magistrat.

Mais Havard roulait des yeux furieux :

– C’est un garçon remarquable, dit-il.

Juve se le tint pour dit.

« Bon ! songea encore le policier, le patron est de méchante humeur. Taisons-nous. »

Au même instant, le magistrat reprenait :

– Messieurs, nous allons mettre en présence les deux inculpés actuellement détenus, c’est-à-dire le jeune Théodore Gauvin et la nommée Brigitte. Ils invoquent tous deux le même alibi. Ils prétendent que, sans se connaître, ils se sont rencontrés sous l’arche d’un pont, à deux heures du matin, c’est-à-dire à peu près à l’heure du crime, au cours de la nuit tragique. Nous allons voir s’ils vont persister dans ces affirmations.

Parlant de plus en plus sèchement, le juge se retournait vers le garde républicain :

– Faites entrer la nommée Brigitte.

Un instant après, la jeune femme était introduite dans le cabinet du juge d’instruction.

Brigitte était effroyablement pâle. Ses yeux étaient tirés, gonflés par les larmes, et les sanglots lui secouaient encore convulsivement les épaules.

À peine avait-elle pénétré dans la petite pièce, qu’apercevant Jacques Faramont, très ému lui aussi, elle s’élança vers lui :

– Jacques ! Jacques ! Sauve-moi, criait la malheureuse. Je suis innocente !

Le pauvre jeune avocat ne pouvait qu’ouvrir les bras et la serrer tendrement sur sa poitrine :

– Aie du courage, disait-il, ne t’affole pas. Je sais bien que tu es innocente. Le tout, c’est de le prouver, mais nous y arriverons.

Juve, lui aussi, murmura quelques mots à la jeune femme :

– Mademoiselle, disait le policier, soyez calme et ne vous rendez pas malade. Voyez-vous, la santé, c’est la première des choses. Oui, croyez-moi. Ah, j’ai une autre recommandation à vous faire : tâchez de ne point vous troubler et répondez toujours la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Le meilleur moyen de se défendre quand on est innocent, c’est de ne pas ruser.

Juve allait continuer à parler, mais la main de M. Havard se posait sur son épaule :

– Juve, reprochait le chef de la Sûreté, je ne vous comprends pas, mon ami. Vous semblez plein de bienveillance à l’égard de cette femme. Elle a tué. Elle est coupable.

Juve, à ces mots, avait un indéfinissable sourire :

– J’endors son esprit, disait-il, je la dupe, patron.

Cette conversation devait cesser cependant, car le juge d’instruction s’impatientait :

– Je vous prierai de faire silence, demanda-t-il.

Et, s’adressant à l’inculpée, il ajoutait :

– Mademoiselle, vous persistez à soutenir que la nuit du crime, vous vous trouviez sous un pont et que vous y avez rencontré un jeune homme avec qui vous vous êtes entretenue, qui vous a consolée, et que vous n’aviez jamais vu auparavant ?

– Oui, monsieur.

– Ce jeune homme, vous êtes capable de le reconnaître ?

– Oui, monsieur.

– Bien. Asseyez-vous ici dans ce coin et ne bougez plus.

Le juge se leva, alla ouvrir la porte d’un petit salon communiquant avec son cabinet, il en revint quelques instants plus tard, causant familièrement avec le jeune Théodore Gauvin.

Le magistrat avait évidemment prévenu le jeune homme de n’avoir à faire aucun geste suspect, d’adopter une attitude indifférente, tranquille.

Il voulait voir si Brigitte allait le reconnaître.

Or, ce qui se passait était définitif, décisif, surtout dans l’esprit de Juve.

À peine Théodore Gauvin était-il entré, en effet, dans le cabinet du juge d’instruction, qu’il apercevait Brigitte et que Brigitte l’apercevait :

– Ah ! mon Dieu, cria Théodore, mais voilà la jeune femme que j’ai vue…

Et, en même temps, Brigitte se précipitait vers Théodore en criant :

– Lui, c’est lui !

Cette confrontation amena naturellement quelque désordre parmi les assistants. Le notaire, M e Gauvin, bondissait sur son fils, l’empoignait aux épaules, lui plaquait deux vigoureux baisers sur les joues :

– Ah, mon petit ! dit le tabellion.

Et cet homme grave, digne, impassible d’ordinaire, avait deux grosses larmes au coin des yeux.

Havard, pendant ce temps, se frottait les mains, et clignait de l’œil en regardant Juve :

– Ils ne sont pas forts, murmurait le chef de la Sûreté. Ils se reconnaissent tout de suite sans difficulté. Autant vaudrait pour eux avouer qu’ils sont complices.

À l’autre bout de la pièce cependant, Michel retenait par le bras M e Faramont qui, très pâle, voulait s’élancer vers sa maîtresse.

– Brigitte, appelait le jeune avocat d’une voix qui tremblait, Brigitte, avais-tu jamais vu ce jeune homme ?

La voix aigre du juge d’instruction s’éleva à nouveau :

– Silence ! criait le magistrat.

Puis, l’on se tut, cependant que le juge reprenait d’une voix radoucie :

– Messieurs, votre conduite me surprend. Il me semble que vous êtes tous ici dressés comme des adversaires. Voyons, nous devrions chercher ensemble la vérité.

Il reçut à bout portant deux protestations violentes :

– Mon fils est innocent, disait M e Gauvin, et vous voulez le perdre.

– Brigitte n’a rien fait, criait M e Faramont, l’alibi qu’elle invoquait se vérifie, par conséquent…

M. Havard insinuait :

– Il serait peut-être bon, monsieur le juge, de faire préciser aux inculpés les conditions dans lesquelles ils se sont connus. Nous avons reçu à ce sujet, hier, les déclarations de M lle Brigitte, nous n’avons pas entendu la déposition de M. Théodore Gauvin.

– En effet, dit le juge.

Et il interrogea Théodore :

– Comment avez-vous rencontré mademoiselle ?

Théodore Gauvin, tout naturellement, fit un récit identique à celui qu’avait fait, la veille, la maîtresse de Jacques Faramont.

***

Une heure plus tard, Juve et M. Havard descendaient ensemble les degrés du perron du Palais de Justice.

– Voyez-vous, Juve, disait M. Havard en claquant de la langue en signe de satisfaction, cette affaire va se terminer très vite, très facilement. Cette confrontation ne peut laisser aucun doute. Théodore Gauvin et Brigitte soutiennent exactement la même fable, il y a donc entente entre eux. Cela établit la préméditation, et cela prouve, en outre…

– Pardon, interrompit Juve, mais avant de songer à traiter ce récit de fable, est-ce qu’il ne serait pas possible de se demander s’il n’est point, au contraire, l’expression de l’exacte vérité ? Je ne vois pas pourquoi, par exemple, Théodore Gauvin et Brigitte ne se seraient pas rencontrés comme ils le prétendent ?

Or, à ces mots, M. Havard s’arrêta net.

– Ah ça ! dit-il, mais vous avez l’air, Juve, de considérer que ces deux gaillards sont innocents ? Vous en tenez toujours pour l’hypothèse de la fugue ?

– Euh, fit Juve, d’un air énigmatique, je ne sais pas. Je n’ai pas d’opinion tranchée.

Havard haussa les épaules.

– Tenez, disait-il, avouez, mon vieux Juve, qu’il vous en coûte de reconnaître que j’ai eu, pour une fois, plus de flair que vous ? Bah, voyons, mettez votre orgueil de côté. Oubliez que je suis votre patron, et croyez…

Juve éclata de rire et dit :

– Pas un mot de plus, monsieur Havard. Je ne suis pas le jaloux que vous semblez croire. Vous admettez un assassinat ? Très bien. Moi je suppose une fugue. Eh bien, il n’y a qu’un moyen de nous départager : cherchons tous les deux à prouver le bien-fondé de nos assertions, cherchons et nous trouverons.

– Pardon, riposta M. Havard, mais précisément, je prétends avoir trouvé. Théodore et Brigitte viennent d’être reconduits à la souricière [11]. Je suis persuadé qu’ils sont les assassins.

Juve, cette fois souriait. Il serra la main du chef de la Sûreté, avec un geste vague, concluant cet entretien :

– En somme, nous campons sur nos positions.

M. Havard s’était à peine éloigné que Juve consulta sa montre.

La confrontation au Palais de Justice avait duré fort longtemps.

– Tant pis, gronda Juve, il est neuf heures un quart, je vais dîner.

Juve se rendit en effet dans un restaurant voisin d’où il téléphona chez lui :

– Allô, c’est vous, Jean ? Fandor m’a-t-il téléphoné ?

– Non, monsieur, répondait le fidèle domestique… M. Fandor n’a pas donné de ses nouvelles…

– Très bien, merci.

Sans insister, Juve raccrocha l’appareil téléphonique et commanda son menu.

– Oh, oh, pensait le policier, pour que Fandor n’ait point donné de ses nouvelles, comme le prétend Jean, c’est assurément qu’il enquête. Bah, il peut bien chercher de tous les côtés le cadavre de Baraban, j’imagine qu’il ne le trouvera pas. D’ailleurs, j’ai mon idée.

Juve, contrairement à ses habitudes, dîna sans se presser.

Il était souriant, joyeux, satisfait. Il estimait que la journée n’avait rien apporté qui fût de nature à lui faire abandonner l’hypothèse de la fugue de l’oncle Baraban. Et puis, il avait son idée.

Son café pris et pris sans se presser, Juve commanda les liqueurs et se plongea dans la lecture des journaux.

Enfin, Juve se décida à quitter le restaurant où il solda une copieuse addition, à appeler un fiacre :

– Au Crocodile, commanda Juve, place Pigalle, vous connaissez ?

Le cocher toisa l’inspecteur d’un regard de dédain :

– Oui, monsieur, oui ! Je connais.

« Bon, pensa Juve, en s’asseyant dans la voiture, il me prend pour un provincial. »

Le fiacre trottinait cependant vers les hauteurs de Montmartre et Juve se berçait d’espérances fallacieuses.

« Fandor ne se doute certes pas, pensait-il, que je me dirige vers les boîtes de nuit. Lui qui tient pour l’assassinat serait à coup sûr joliment stupéfié s’il savait que je me rends au Crocodilepour y chercher des nouvelles de l’oncle Baraban. »

En fait, c’est Juve qui, au contraire, eût été passablement ahuri s’il avait su qu’au moment même où il se rendait vers le Crocodile, Fandor venait de quitter l’établissement, en possession de tous les renseignements qu’il pouvait désirer. Les deux amis, sans s’en douter, avaient eu la même inspiration et l’un et l’autre, le même jour.

Juve, arrivé place Pigalle, paya son fiacre, et, traversant le trottoir, se dirigea vers le petit escalier qui montait au salon du premier.

À peine, hélas, avait-il mis les pieds sur les premières marches, qu’un chasseur, tout galonné d’or et plus décoré qu’un amiral suisse, se précipitait à sa rencontre.

– Monsieur, s’il vous plaît ?

– Quoi donc ?

Le chasseur se rapprochait et, mystérieusement, murmurait à l’oreille du policier :

– Passé minuit, monsieur, nous ne laissons plus entrer dans les salons les personnes qui ne sont pas en tenue de soirée. L’habit est obligatoire ici.

L’observation interloqua Juve. Bientôt, pourtant, le policier éclata de rire :

– Le règlement n’est pas pour moi, disait-il d’un ton assuré. Au surplus, je ne tiens pas à entrer dans les salons. Prévenez le gérant que j’ai besoin de le voir.

Naturellement, au ton autoritaire du policier, le chasseur se troubla, il mit la casquette à la main pour demander :

– De la part de qui, monsieur ?

– De la part du policier Juve.

Il parut, à ce moment, au Roi des Inspecteurs de la Sûreté que le chasseur le considérait avec une certaine stupéfaction. Mais, en dépit de sa modestie habituelle, Juve ne s’en étonnait pas outre mesure.

– Parbleu, pensait-il, tout en suivant le chasseur qui le conduisait à une sorte de petit salon d’attente, mon nom produit ici son effet habituel.

Juve se trompait.

Quelques secondes plus tard, en effet, le gérant du Crocodilearrivait. Il paraissait toiser de façon dédaigneuse le policier, et c’est d’un ton presque menaçant qu’il interrogea :

– Vous me demandez, monsieur ?

– Oui.

– Et vous prétendez être ?

Juve, à cette phrase, fronça les sourcils :

– Je ne prétends pas, affirma-t-il, je suis Juve, l’inspecteur Juve. Vous connaissez ?…

– Je connais très bien, répondit, narquois aussi, le gérant du Crocodile. Je connais même trop bien, peut-être…

Puis il changea de ton. Redevenant brusque, il interrogea :

– Vous avez une carte de police, je suppose ?

À ce moment, l’étonnement de Juve fit place à un véritable ahurissement. Il n’avait pas l’habitude d’être traité de la sorte.

– Assurément, dit-il, d’ailleurs, la voici…

Le policier mit la main dans sa poche, prit son portefeuille, l’ouvrit, et demeura muet de stupéfaction.

De temps immémorial, en effet, Juve plaçait dans une pochette spéciale, cette carte de police, une carte bleue, cet « œil » qui lui ouvrait d’ordinaire toutes les portes et forçait toutes les consignes.

Le matin même, Juve avait glissé à côté de cet « œil », la photographie de Baraban. Il se rappelait fort bien ce détail, et pourtant… Il devait constater qu’il n’y avait dans le portefeuille, ni photographie de Baraban, ni carte de police.

– Bon Dieu, qu’est-ce que cela veut dire ? pensa Juve.

Il fouillait rageusement dans ses papiers, lorsque, d’une voix hautaine, le gérant du Crocodile, l’interpellait à nouveau :

– Vous ne la trouvez pas cette carte ?

– Non, avoua Juve, j’ai dû la laisser chez moi, mais…

Le policier n’eut pas le temps d’achever, le gérant du Crocodileen effet, venait de se croiser les bras et le regardait dédaigneusement :

– Mon ami, conseillait-il, vous avez de la chance que je ne veuille point de scandale ici et que pour cela, je ne fasse point appeler deux agents. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous m’avez tout l’air d’un drôle de personnage…

– Comment ? Quoi ? interrompit Juve.

– Taisez-vous, répartit sévèrement le gérant du Crocodile, je ne veux pas me mêler de vos affaires et ce n’est pas mon métier de faire arrêter les assassins. En tout cas, retenez une chose : il n’y a pas vingt minutes, mon ami, que je me trouvais en présence de Juve, du vrai Juve, qui avait sa carte de police, lui, qui me l’a montrée.

– Qui vous l’a montrée ? répéta Juve, ah ça, mais vous êtes fou ?

Le gérant du Crocodiledevint rouge de colère :

– Dites donc, ordonnait-il, vous n’avez pas l’air de savoir à qui vous parlez. Je suis un honnête homme, moi, et vous, vous qui vous faites passer pour Juve, alors que vous n’êtes pas lui, je me demande si, par hasard… ?

Juve passa de la colère à l’ahurissement, de l’ahurissement à l’incompréhension. Qu’était devenue sa carte ? Comment un faux Juve avait-il pu se présenter au Crocodile ?

– Avant tout, pensa le policier, évitons un scandale. Si je veux me faire reconnaître, évidemment, je n’ai qu’à brusquer les choses. Au poste, il me sera facile de me faire identifier, mais en revanche, j’indisposerai ce bonhomme contre moi.

Juve répondit :

– Écoutez, je suis victime d’une erreur, d’une méprise, mais cela importe peu. Je venais vous demander des renseignements, voulez-vous me les donner ?

– Fichez-moi le camp, répondit le gérant, ou j’appelle la police.

Il n’y avait pas à résister. Juve prit son chapeau, se coiffa, et, toisant à son tour le gérant :

– C’est bien, déclarait-il, je me retire. Mais je me retire en conservant l’impression que j’ai rencontré le plus grand imbécile qu’il m’ait été donné jamais de voir.

Il fallait que Juve fût bien furieux, pour se départir ainsi de son calme. Il devait être plus en colère encore, lorsqu’il entendait le gérant appeler dans l’escalier voisin :

– Chasseur, montez donc, et conduisez monsieur jusqu’à la porte.

– Ça y est, pensait Juve à ce moment, on a peur que j’emporte l’argenterie.

Juve avait toutefois trop de sang-froid, trop de ténacité, pour longtemps s’occuper d’une aventure qui lui était strictement personnelle. En suivant le chasseur, Juve oublia la méprise dont il venait d’être victime, pour penser de nouveau à son enquête.

– Il faut pourtant que je sache, murmura-t-il. Je n’ai pas pu réussir en policier, si j’essayais de la méthode des reporters ?

– Mon ami, dit le Roi des Policiers, en adressant un gracieux sourire au chasseur, le gérant me refuse un renseignement, mais je suppose que vous qui êtes intelligent, vous allez me le donner ?

Juve, en parlant, tirait de sa poche un louis d’or, qu’il glissait dans la main du chasseur :

– Je voudrais savoir, continuait le policier, si vous connaissez de nom et de vue, un certain client de la maison, un monsieur Baraban ?

Le chasseur avait prestement empoché les vingt francs de Juve. Il se passait la main sur le front.

– Monsieur, commença-t-il, je crois que je vais m’en rappeler.

Juve comprit à demi-mot et glissa un autre louis dans la main du domestique.

– Parfait, tâchez d’avoir une certitude.

– Que voulez-vous savoir ? demanda le chasseur.

– Il venait souvent ici, hein ?

– Oui, monsieur.

– Avec une petite femme ?

– Oui, monsieur.

– La même ?

– Oh oui, monsieur, c’était un collage [12].

Juve pensa trépigner de joie :

– C’est la femme de la fugue, pensa le policier, et il interrogea :

– Savez-vous où habitait cette belle enfant ?

– Ah, dame…

La chasseur feignait si bien de chercher, que Juve, à nouveau, comprit l’opportunité d’un encouragement.

Vingt francs passèrent encore de sa poche dans celle du chasseur.

– Vous vous rappelez hein ?

– Monsieur, déclarait l’homme galonné, tout ce que je puis vous dire, c’est qu’en sortant d’ici, M. Baraban et son amie allaient souvent au Nocturn-Hôtel.C’est l’adresse qu’ils me donnaient pour le cocher, quand j’allais leur chercher un fiacre.

Un quart d’heure plus tard, Juve était naturellement au Nocturn-Hôtel, Il avait la chance d’y trouver un extraordinaire individu, vaguement indicateur de la police, encore plus vaguement bookmaker, et de façon apparente, garçon de chambre.

Juve, naturellement, questionna l’individu : il en obtint tout juste la confirmation des renseignements recueillis au Crocodile.L’oncle Baraban avait bien une maîtresse, il venait régulièrement dans cet hôtel, mais personne ne savait quelle était la femme, « une femme sérieuse » d’ailleurs, affirmait le garçon, « une femme qui ne devait avoir que le vieux pour amant ».

Là-dessus, moins bien renseigné que Fandor, mais satisfait cependant, Juve rentrait chez lui.

– Allons, pensait le policier, demain matin, je surprendrai Fandor, en lui indiquant cette nouvelle piste. Il faudra bien que nous retrouvions la maîtresse de Baraban, et que nous sachions si ce n’est pas avec elle que le vieux bonhomme est parti.

Juve pensait surprendre Fandor. En fait, c’est lui qui fut surpris le lendemain matin.

Dans son courrier, en effet, il trouvait une enveloppe dont l’adresse révélait la main du journaliste.

À l’intérieur de cette enveloppe, Juve découvrait sa carte de police, son « œil », et de plus, une carte de visite de Fandor.

– Çà, c’est fort, pensa Juve, qui comprenait en un instant quel était son voleur. Fandor me paiera cela, avec les intérêts.

Le policier fulminait encore, qu’on l’appelait au téléphone :

– Allô, qui est là ? demanda Juve.

Il entendit une voix qui lui répondait :

– C’est moi, Havard.

– Très bien, que me voulez-vous ?

– D’abord, mon cher Juve, je tiens à vous convoquer pour aujourd’hui même, à trois heures, rue Richer. Il s’agit de lever les scellés apposés sur l’appartement du crime.