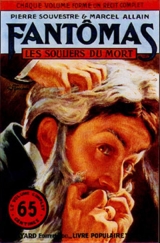

Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)

– Diable, pensait le policier, pourvu qu’elle ne s’en aille pas de la sorte au Brésil ou en Patagonie.

Néanmoins, le policier était résolu à la suivre si, d’aventure, elle s’avisait de quitter la France. Il serait temps de l’arrêter à la frontière ou à la douane.

Pour le moment du moins, Alice Ricard, dont le train ne partait qu’à huit heures vingt, était entrée dans la salle du restaurant de la gare. Et, fort paisiblement, elle s’attabla et demanda à dîner.

Juve n’osait faire de même, encore qu’il eût faim.

Il ne voulait pas être dans la même salle que la mystérieuse jeune femme, car il redoutait d’être reconnu d’elle. Il s’installa à la terrasse et, après de nombreux pourparlers avec le garçon qui voulait à toute force le faire entrer dans le restaurant, obtint qu’on lui servît là où il était, quelques sandwichs et des bocks.

À huit heures vingt, le train de Bordeaux quittait les sous-sols de la gare d’Orsay.

Alice Ricard s’était installée dans un compartiment de dames seules d’un wagon-couloir de première classe. Assurément, la jeune femme ne se doutait pas que, dans le compartiment voisin du sien, se trouvait le policier Juve, qui avait immédiatement baissé la lumière, redoutant par-dessus tout d’être découvert, reconnu.

Avant le départ du train, Juve n’avait pas perdu son temps, il avait fait venir le commissaire spécial de la gare et l’avait chargé de lancer deux dépêches, l’une destinée à la Sûreté du Havre et l’autre à son domestique, rue Tardieu.

Juve prescrivait dans les deux télégrammes :

Transmettez-moi tous renseignements et dépêches télégraphe restant à Bordeaux.

Le train roulait dans la nuit. Il y avait peu de voyageurs et le policier pouvait réfléchir tout à son aise aux événements, sans être troublé le moins du monde. Il ne voulut pas dormir.

« Sait-on jamais ? pensait-il. Elle a pris un train qui la conduit à Bordeaux, mais ne descendra-t-elle pas en route ? Quelqu’un, au cours du trajet, ne viendra-t-il pas la rejoindre ? »

Les appréhensions de Juve ne se justifièrent cependant point. À deux ou trois reprises, se sentant gagné par le sommeil et voulant à tout prix rester éveillé, il était allé dans le couloir pour surveiller ce qui se passait dans le compartiment de dames seules où se trouvait Alice.

La jeune M me Ricard ne semblait pas attendre quelqu’un ou se disposer à descendre avant l’arrivée à Bordeaux. Elle s’était étendue sur la banquette et sommeillait avec un calme, une tranquillité qui faisait envie à Juve. »

« Dieu qu’elle dort bien, pensait-il, et comme je voudrais pouvoir en faire autant.

Mais Juve était la conscience même. Pour rien au monde il ne se serait laissé aller au sommeil.

À six heures du matin, le train traversa la Gironde. Juve se secoua de la torpeur qui, malgré lui, l’avait quelque peu envahi.

– Ah ça, que va-t-il se passer ? grommela-t-il.

Et désormais, cependant, il demeurait coi dans son compartiment, prêtant l’oreille.

Alice s’était réveillée. Il l’entrevit qui passait dans le couloir, allait au lavabo, revenait à sa place, puis, quelques instants plus tard, le train entra en gare de Saint-Jean, à Bordeaux.

Juve, prudemment, laissa descendre la voyageuse, se demandant quelle allait être désormais sa décision. Alice Ricard, ayant remis son billet, ne quitta pas la gare, mais se dirigea vers le bureau de l’hôtel Terminus.

Juve la suivit des yeux de loin. Il était furieux de ne rien avoir emporté lui permettant de se grimer, de se donner une allure quelconque afin de n’être pas reconnu d’Alice Ricard.

La jeune femme, cependant, venait de dire quelques mots au bureau, puis l’ascenseur de l’hôtel l’enleva.

Juve hésita quelques instants dans le hall.

« Comment savoir où elle va ? » se demandait-il.

Le policier, en effet, ne voulait pas attirer l’attention sur lui, ni se faire connaître aux gens de l’hôtel. Alice Ricard avait laissé sa valise et, quelques instants après, Juve eut la satisfaction d’entendre le portier galonné qui disait à un garçon :

– Montez ce colis à la dame du 44 qui vient d’arriver.

– Bon, fit Juve, Alice est au 44.

Le policier s’approcha du bureau de l’hôtel et remarqua qu’au mur, était suspendu un plan détaillé de l’immeuble.

Il y chercha le 44 et constata que la pièce était au premier étage au-dessus de l’entresol, et que, de part et d’autre de cette chambre, se trouvaient les numéros 42 et 46.

La décision de Juve, dès lors, était prise. Il se rendit à la Caisse :

– Voulez-vous me donner une chambre ? demanda-t-il. Se préférence le numéro 42 ?

L’employée considéra son livre, et par-dessus ses lunettes, regarda son client :

– L’avez-vous retenue ?

– Ma foi non.

– Parce que cette chambre est retenue depuis hier.

– Alors, poursuivit Juve dont le cœur battait, pouvez-vous me donner le 46 ? Je suis habitué à cette chambre car je descends très souvent chez vous.

La caissière eut un petit sourire aimable :

– Nous en sommes très heureux, monsieur, fit-elle.

Puis elle sonna un garçon :

– Conduisez monsieur au 46.

Juve était à peine arrivé dans la pièce voisine de celle qu’occupait Alice Ricard, qu’il faisait monter le chasseur et lui donnait un mot pour le receveur des postes.

Le policier informait ce fonctionnaire de sa qualité, de sa présence à Bordeaux, et demandait qu’on voulût bien lui faire suivre immédiatement toutes les dépêches qui pourraient venir à son nom au télégraphe restant.

Juve, demeuré seul dans sa chambre, ne perdait pas son temps. Il s’était rendu compte, à l’examen des murs, qu’une légère cloison le séparait de la pièce occupée par Alice Ricard. Et, sans la moindre vergogne, Juve, sortant de sa poche une petite vrille, perça avec précaution un trou dans ce mur. Puis, lorsqu’il eut réussi à créer cette communication entre les deux appartements, il colla son œil au trou qu’il venait de faire.

Il ne pouvait pas apercevoir la pièce entière par cet orifice, mais, néanmoins, de temps à autre, une silhouette passait devant lui : celle d’Alice Ricard.

Juve constata d’abord que la jeune femme avait enlevé son chapeau, le grand manteau dont elle était enveloppée, puis il s’aperçut ensuite que, peu à peu, elle se dévêtait.

« J’ai l’air d’un satyre, pensait Juve. Dieu sait pourtant… »

Il s’interrompit, jura tout bas :

– C’est bien ma veine !

Alice Ricard, en effet, désormais déshabillée, avait dû se coucher, elle avait tiré les rideaux pour se protéger contre la lueur du jour et avait éteint l’électricité un instant allumée.

Juve colla son oreille à l’orifice qu’il avait préparé. À force d’attention, au bout de quelques minutes, il entendit, dans le silence absolu qui régnait, le bruit d’une respiration calme et régulière. Alice s’était couchée, elle dormait. Heureuse Alice.

Mais Juve était brusquement arraché à ses observations. On frappait à la porte, c’était un télégraphiste. Il tendait un petit bleu au policier. Celui-ci s’en empara et lut fébrilement.

Le télégramme venait du Havre et il émanait de la Sûreté locale, il était ainsi conçu :

Avons été prévenus trop tard, Ricard embarqué sur paquebotAquitaine , navire côtier à destination de Bordeaux avec arrêt en cours de voyage ; avons télégraphié vos instructions aux escales.

Juve, après avoir relu la dépêche, se mit à la commenter :

« Bien, pensa-t-il, je commence à prévoir ce qui va se passer. Fernand Ricard s’est embarqué sur ce paquebot pour venir rejoindre sa femme ici. Drôle d’itinéraire, évidemment, mais enfin, ça le regarde. »

Il ajouta :

« Ceci me confirme dans cette opinion que les deux lettres que j’ai trouvées n’étaient que de la mise en scène, destinée à égarer les recherches de la justice. Bon, qui vivra verra. Il me semble que désormais je vais pouvoir faire comme ma voisine et prendre un peu de repos. »

Le policier, toutefois, voulait au préalable s’assurer de l’arrivée éventuelle de l’ Aquitaineà Bordeaux. Et il sonna pour demander au garçon :

– Le Journal de la Marine, s’il vous plaît ?

Lorsqu’il fut en possession de la feuille, Juve vit que l’ Aquitaineétait attendue à Bordeaux vers trois heures de l’après-midi, le vendredi 27.

– Nous avons, fit-il, deux jours devant nous, diable ! Ce séjour ne va pas être amusant, si Alice Ricard passe son temps à dormir dans sa chambre !

Juve qui bâillait à se décrocher la mâchoire, alla s’étendre sur son lit.

Il y était à peine depuis cinq minutes, que l’on frappait à sa porte. C’était une autre dépêche.

– Zut, grommela le policier, voilà le jeu des petits papiers qui commence. Pourvu que cela continue, je ne fermerai pas l’œil.

Il déchira cependant fiévreusement le pointillé et, cette fois, une profonde stupéfaction se peignit sur son visage. La dépêche qu’on lui avait apportée émanait de la Sûreté de Cherbourg. On lui disait :

Avons visité cette nuit paquebotAquitaine , voyageur Ricard pas à bord, disparu, sa valise retrouvée dans cabine qu’il n’a pas occupée. Supposons accident ou suicide.

– Ah nom de nom de nom ! jura Juve. Cet animal-là se serait donc tué comme l’annonçait sa lettre ? Voilà qui n’est pas ordinaire.

Juve n’avait pas le temps de se faire de longues réflexions, il venait de s’étendre à nouveau sur son lit. Il en fut encore arraché, on sonnait de nouveau :

– C’est abominable ! grogna-t-il. Je vais dire qu’on me foute la paix !

– Une dépêche, monsieur, fit le jeune employé.

– Donne, petit.

Juve déchirait le pointillé. Il sursauta, le télégramme était de Fandor, il lui avait été adressé de Vernon, à Paris, puis son vieux domestique Jean l’avait fait suivre jusqu’à Bordeaux.

Fandor disait à Juve :

Je file Ricard, et je ne le lâche pas d’une semelle.

« Ouais, se dit Juve, tout cela c’est très joli, mais la situation s’embrouille, et je n’y comprends plus rien. Ricard est-il vivant ou mort ? Fandor l’a-t-il perdu ou retrouvé ? Ah zut, je n’en sors pas ! »

26 – LE VRAI BARABAN

Un bruit insolite arracha Juve au sommeil. Le policier était étendu sur son lit, il se redressa, regarda sa montre :

– Quatre heures, constata-t-il.

Puis, il écouta. Les bruits qui l’avaient éveillé venaient de la chambre voisine, de celle occupée par Alice Ricard.

Juve prêta l’oreille, et, comme une simple cloison le séparait de la pièce occupée par la jeune femme, il l’entendit nettement se lever. Elle aussi sans doute se réveillait. Quelqu’un, au bout d’un instant, vint frapper à sa porte. C’était une femme de chambre, à laquelle la voyageuse demandait :

– Faites-moi donc apporter quelque chose, du thé, de la viande froide.

Puis Alice Ricard ajoutait :

– À quelle heure arrive le train de Paris ?

– Je crois que c’est à six heures moins le quart, madame.

– Bien, fit Alice. Vous me monterez également des journaux.

« Cinq heures quarante-cinq, se disait Juve. Alice Ricard s’intéresse à l’arrivée du train de Paris », et il conclut : « Je vais m’y intéresser aussi. »

Juve, en tout point, alors, imita la jeune femme.

Elle avait éprouvé le besoin de prendre quelque chose et Juve, à ce moment, se sentit une fringale terrible.

Il se commanda un demi-poulet, une bonne bouteille de vin. Puis, lorsqu’il eut terminé ce repas, à peu près en même temps qu’Alice Ricard, de l’autre côté de la cloison, Juve se mit à fumer des cigarettes sans interruption. Le temps passait, mais lentement. Et le policier regardait l’heure avec anxiété, trouvant que les aiguilles marchaient trop lentement.

La chambre qu’il occupait, comme celle d’ailleurs de la mystérieuse jeune femme, ne donnait point, ainsi que certains appartements de l’hôtel Terminus, sur la gare elle-même, Juve, dans ce cas, aurait pu se distraire au mouvement perpétuel des trains qui vont et viennent dans la gare Saint-Jean. Mais, il n’avait pas cette bonne fortune et sa fenêtre s’ouvrait sur la place, où viennent sans arrêt d’ailleurs, s’aligner les tramways électriques qui font le service du Cours de l’Intendance et réciproquement.

Le soleil dardait sur cette place à peu près déserte, sauf aux heures des arrivées et des départs.

Et le policier en était réduit, pour s’occuper, à compter les passants, sans oser toutefois se mettre au balcon, par crainte que la même idée ne vînt à Alice Ricard et qu’il ne se trouvât soudain obligé d’avoir, avec la nièce de l’oncle Baraban, un tête-à-tête qu’il eût estimé prématuré, assurément.

Juve, cependant, prenait de l’espoir :

À six heures moins le quart, en effet, le policier entendit de sourds grondements qui allaient en s’accroissant, puis des coups de sifflet retentirent, puis des éclats de voix, des appels proférés par les employés, qui s’élevaient au loin, sous la voûte sonore de la gare.

Assurément, le train venait d’arriver.

Quelques minutes encore s’écoulèrent. Alice Ricard n’avait pas bougé de sa chambre. Bientôt, des pas furtifs retentirent dans le couloir, un coup discret fut frappé à la porte de la chambre occupée par la jeune femme. Celle-ci fut ouverte, puis refermée aussitôt. Juve s’empressa à son poste d’observation, colla son œil au trou qu’il avait ménagé dans la boiserie.

Le policier ne vit rien tout d’abord, car le personnage, qui venait d’arriver assurément et qui était attendu par Alice Ricard, se tenait avec celle-ci à l’entrée de la pièce. Juve, cependant, entendit des bruits de baisers, puis quelques mots tendres :

– Ma chérie !

– Te voilà, quelle chance qu’il ne te soit rien arrivé.

Les deux interlocuteurs s’embrassèrent encore, puis Juve entendit une voix d’homme, peu facile à reconnaître, peu perceptible d’ailleurs, qui proférait :

– Dépêchons-nous ! Il faut que je fasse une toilette complète, heureusement que tu es prête.

– Qu’allons-nous faire ? demandait Alice Ricard.

La voix répondait :

– Nous dépêcher de partir d’ici. Le Sud-Express traverse Bordeaux dans une heure et demie environ, nous allons le prendre [16]. J’ai retenu deux places et, ce soir, avant minuit, nous serons sauvés, libres, en Espagne. C’est de là que nous agirons.

« Oh, oh, se dit Juve qui entendait l’inconnu développer ce programme, voilà qui est fort bien combiné, mais on ignore trop que je suis là. »

Juve se posait une question qu’il ne pouvait résoudre :

« Avec qui peut-elle bien parler ? » se demandait-il.

Par moments, il croyait reconnaître la voix de cet homme que la jeune femme avait si cordialement accueilli, puis, par instants aussi, il lui semblait que l’interlocuteur d’Alice avait un timbre de voix totalement inconnu.

« Il est vrai, pensait Juve, que, placé comme je suis pour écouter, il me serait impossible de reconnaître une voix déjà entendue. Car ce petit trou par lequel me parviennent les sons, déforme les bruits, chaque fois que la cloison vibre. »

La cloison vibrait, en effet, à chaque mouvement que faisaient dans leur chambre les voisins de Juve.

Le policier, profitant de ce qu’on se taisait dans la pièce, remplaça son oreille par son œil et regarda, cherchant à voir. Le trou se trouvait situé à environ un mètre soixante au-dessus du sol. À un moment donné, Juve, qui observait, ne put réprimer un tressaillement de joie.

– Oui ! murmura-t-il, ça y est, je tiens mon Baraban !

En effet, un homme venait de passer devant le trou percé dans la muraille. Juve n’avait vu que le haut de son corps, ses épaules et sa tête, mais cela suffisait pour l’identifier. Le personnage portait un veston à carreaux noirs et jaunes, un faux col très blanc, très glacé, mais ce qu’il y avait en lui de caractéristique, c’était sa chevelure et la coupe de sa barbe. Il avait des cheveux tout blancs, une barbe blanche également rasée au menton, ne comportant que les favoris et la moustache.

Assurément, c’était là Baraban. Juve le reconnaissait à merveille, car il avait, gravé dans la mémoire le portrait du vieillard tel qu’il l’avait trouvé chez lui, rue Richer. Il en avait même une photographie sur lui, il la regarda à nouveau pour bien se convaincre et se déclara :

– Le moindre doute est impossible, c’est Baraban et c’est le vrai.

Désormais Juve se rendait parfaitement compte que le Baraban qu’il avait vu, quelques semaines auparavant, débarquer du train à Vernon au moment où on arrêtait les Ricard, était plus grand et plus fort que le véritable locataire de la rue Richer.

Oui, le Baraban qui était venu à Vernon, c’était celui que pistait Juve rue Richer, et qu’il reconnaissait pour être Fantômas. Mais, celui qui se trouvait désormais dans la chambre d’Alice, c’était le vrai Baraban, l’homme que l’on recherchait en vain depuis si longtemps, l’homme que la police entière avait cru victime d’un assassinat, alors que Juve, à de rares déceptions près, avait toujours prétendu que celui-ci avait disparu dans le but de dissimuler une intrigue, une fugue amoureuse.

D’ailleurs, l’attitude qu’il avait avec Alice Ricard était probante. C’étaient bien un amant et sa maîtresse que Juve entendait désormais bavarder familièrement dans un bourdonnement confus, cependant qu’ils interrompaient leur entretien, de temps à autre, par des bruits de tendres baisers et par des silences significatifs.

Juve triomphait. Sa thèse avait été la bonne, et avant le soir, il l’aurait démontré. Que lui restait-il à faire désormais si ce n’était d’arrêter Baraban, arrêter Alice, les faire tous les deux s’expliquer ?

Mais Juve, à ce moment, sursauta. Il venait, tout d’un coup, de songer à nouveau aux lettres découvertes par lui, la veille, dans la petite maison des Ricard, à Vernon. Il avait cru, tout d’abord, qu’il s’agissait là d’une mise en scène, de lettres rédigées dans un sens tel qu’elles allaient duper la police.

Désormais, Juve se demandait si les Ricard n’avaient pas dit l’un et l’autre la vérité, s’il ne se trouvait pas désormais en présence d’une simple et vulgaire intrigue d’amour, et si le malheureux Fernand ne s’était pas vraiment suicidé ?

Depuis trois heures, Juve n’avait pas de nouvelles de Fandor. Le journaliste avait-il donc perdu la piste de Fernand Ricard ? Fallait-il adopter la thèse de la Sûreté de Cherbourg qui prétendait que le passager Ricard avait dû, au cours de son voyage en paquebot, tomber ou se jeter à l’eau ?

Juve ne tenait plus en place, tant il était impatient d’agir, de savoir. Il arma son revolver, le mit dans sa poche, puis quitta sa chambre et s’avança dans le couloir.

Le couloir était obscur, et en frôlant les murs de ses mains, le policier cherchait les moulures lui indiquant la porte de la pièce où se trouvaient les deux amants mystérieux.

Juve s’arrêta devant le 44 lorsque soudain il réprima un geste de surprise. Une main venait de se poser sur son épaule, tandis que quelqu’un murmurait à son oreille, d’une voix cordiale et railleuse :

– Bonjour Juve.

– Fandor ! dit le policier.

Puis, tous deux se firent mutuellement signe de baisser la voix.

Leurs yeux, cependant, s’étaient accoutumés à l’obscurité. Les deux amis se considéraient, stupéfaits :

– Ah ça, te voilà Fandor ? Que fais-tu donc ? Explique-moi.

– Me voilà, en effet, Juve, aussi surpris de vous voir que vous êtes étonné d’être en face de moi. On a raison de le dire, il n’y a décidément que les montagnes qui ne se rencontrent pas.

– Explique-toi, bon Dieu !

Mais Fandor, à son tour, coupait la parole à Juve. Du doigt, il désigna la porte de la chambre 44 :

– Eh bien Juve, ils sont là.

– Je sais, j’occupais la chambre voisine, le 46.

Il avait l’air fort satisfait, le bon Juve, en annonçant à Fandor qu’il était depuis longtemps déjà au courant de ce que Fandor prétendait lui annoncer. Mais le journaliste ne se déconcertait pas pour si peu, et très heureux de l’effet qu’il produisait lui-même, il déclara :

– Eh bien, moi, Juve, j’habite la chambre 42.

Le policier, cette fois, était abasourdi.

– Ah par exemple, grogna-t-il, quel malheur que je ne l’aie pas su. Il y a longtemps que tu demeures là ?

Fandor haussa les épaules :

– Ma chambre est retenue depuis hier, mais à vrai dire, je ne l’occupe que depuis quelques instants.

– Écoute, mon petit, fit Juve, il ne s’agit pas de nous raconter des histoires incompréhensibles. Précise-moi ce que tu as fait, comment tu te trouves ici. Allez, grouille, Fandor, c’est urgent !

Au ton du policier le journaliste se rendait compte qu’il fallait être sérieux.

– Eh bien, fit-il, en deux mots, voici : hier après-midi, je quittais Vernon pour Le Havre, à la suite de Fernand Ricard. Je l’ai vu aller retenir une cabine à bord de l’ Aquitaine, et s’y installer. J’allais faire de même lorsque Ricard, profitant d’un moment d’inattention du personnel du bord, s’est subrepticement esquivé du paquebot. Je me suis attaché à ses traces, j’avais une fausse barbe, une vieille casquette, par hasard, dans ma poche, qui m’ont été bien utiles.

– Je le comprends, soupira Juve. Si j’avais eu de quoi me grimer, hier, j’eusse été plus tranquille. Mais, peu importe. Va toujours mon petit.

– Donc, poursuivit Fandor, Ricard, sitôt hors du paquebot est allé au télégraphe, j’ai vu par-dessus son épaule qu’il écrivait ceci :

Alice Ricard, restaurant gare d’Orsay, Paris. Pars pour Bordeaux, descends hôtelTerminus où je t’ai retenu chambre N° 44.

– Ce n’est pas possible, répliqua Juve, ce n’est pas Ricard qui a retenu cette chambre pour sa femme, alors que sa femme est avec…

Mais Fandor l’interrompit :

– Laissez-moi donc finir. Le renseignement était bon, et à peine Ricard avait-il lancé sa dépêche que je télégraphiais à mon tour à l’hôtel Terminusde Bordeaux :

Retenez-moi chambre 42.

– J’avais raison de procéder ainsi. Car, après avoir traîné pendant une heure dans les cafés de la ville, cet excellent Fernand partait pour la gare, et reprenait un train conduisant à Paris.

– Donc, articula Juve, l’histoire du suicide était une blague.

– Du suicide ? interrogeait Fandor. Qu’est-ce que cela signifie ?

– Rien, fit le policier, continue.

– Dès lors, c’est très simple, poursuivait Fandor. Nous arrivions à minuit à Paris. Ricard coucha dans un hôtel voisin de la gare. Moi aussi. Le lendemain matin, nous partions, l’un suivant l’autre, pour le quai d’Orsay où nous avons pris le train de Bordeaux, le train de jour, et nous voilà. Tandis que Ricard, il y a un quart d’heure, s’est fait conduire à la chambre de sa femme, on m’a installé avec tous les honneurs dus à un voyageur qui retient sa chambre d’avance, au numéro 46.

– Pardon, interrompit Juve, mais ça n’est pas Ricard, qui est en ce moment avec Alice.

Fandor le regarda stupéfait :

– Je vous jure bien que si ! déclara-t-il. Vous pensez bien que, sitôt dans ma chambre, je ne suis pas demeuré inactif. Un gros mur me séparait de celle d’Alice Ricard et, par bonheur, les deux pièces communiquaient par une porte. J’ai collé mon œil au trou de la serrure, et j’ai vu, parfaitement vu, Ricard allant et venant dans la pièce. Sauf votre respect, Juve, étant donné que les serrures sont très basses ici, j’avais l’œil à la hauteur de son nombril ou de son derrière, comme vous voudrez, et Ricard est vêtu avec une de ces élégances qui ne lui permettent point de passer inaperçu. Il a arboré un de ces complets, je ne vous dis que ça. À carreaux noirs et jaunes.

Juve était de plus en plus abasourdi.

– Pardon Fandor, fit-il, mais ce complet dont tu parles, c’est le vêtement que porte l’oncle Baraban ?

– Non, fit Fandor.

– Puisque je te dis que je l’ai vu, insistait-il, car moi, j’avais percé la cloison. À un mètre soixante environ, je ne voyais pas le nombril ni le derrière de Ricard, comme toi, mais je voyais parfaitement les épaules et la tête de l’oncle Baraban, sa grosse tête à cheveux blancs, à favoris.

– Ça, déclara Fandor, interloqué à son tour, c’est plus raide que de jouer au bouchon ! Je suis pourtant bien sûr qu’ils ne sont que deux dans la pièce.

– C’est bien mon avis.

– Alors, précisa Fandor, c’est Ricard qui est avec sa femme.

Juve ne se tenait pas pour battu :

– Et moi, je te dis que c’est Baraban, le vrai Baraban.

Les deux hommes s’étaient rapprochés de la chambre 44. Fandor allait frapper. Juve l’en empêcha, lui arrêtant le bras.

– Pas de blague, fit-il, un malheur est vite arrivé, et quelqu’un de résolu peut parfaitement sauter par la fenêtre, même lorsqu’on habite un premier étage au-dessus de l’entresol.

– Et surtout, précisa Fandor ironiquement, lorsqu’il y a un balcon devant cette fenêtre.

Le policier ne répondit rien, mais tira un passe-partout de sa poche.

Brusquement, il l’introduisit dans la serrure, ouvrit la porte. Juve et Fandor se précipitaient dans la pièce. Deux cris terrifiés les accueillirent.

Cependant le policier et le journaliste poussaient chacun une exclamation de triomphe.

– Ricard ! hurla Fandor.

Quant à Juve, il criait :

– Baraban !

Et l’événement était assez extraordinaire, en effet, car, si le personnage qui se trouvait avec Alice était bien tel que l’avait décrit Fandor, il répondait également au signalement que Juve venait d’en donner.

L’homme qui se trouvait avec Alice Ricard était vêtu d’un complet à carreaux noirs et jaunes, mais il avait une chevelure toute blanche, et de grands favoris blancs également.

La jeune femme, lorsque avaient surgi les deux hommes, était devenue livide, puis chancelante, elle se laissa tomber sur un fauteuil.

Quant à son extraordinaire compagnon, il demeura immobile, figé sur place, abasourdi. .

En l’espace d’une seconde, cependant, Juve et Fandor s’étaient précipités sur lui. Tandis que le journaliste lui empoignait les mains, Juve, sans vergogne, le prenait aux cheveux.

Or, la chevelure lui restait aux mains, les favoris s’arrachaient également. Sous la perruque blanche, sous la fausse barbe, apparurent les traits de Fernand Ricard.

Cinq minutes après, Alice Ricard et son mari étaient assis l’un en face de l’autre, les menottes aux mains. Fandor s’était un peu écarté, il regardait avec ébahissement Juve qui se livrait à une besogne singulière.

L’arrestation s’était effectuée pour ainsi dire instantanément, et, au cours de cette opération violente, les quatre personnages n’avaient pas échangé une parole. Juve, désormais impassible, s’était agenouillé sur le plancher. Il avait sorti son carnet de sa poche, un mètre souple, et il prenait des mesures très minutieuses sur les bottines de Fernand Ricard qui le regardait faire avec stupéfaction.

Fandor pensait, réprimant une violente envie de rire :

« On dirait qu’il va solliciter une commande de chaussures. »

Le journaliste, toujours gouailleur, poursuivait :

« Non, il lui prend mesure d’un costume, maintenant. »

Juve, en effet, avait fait un signe à son prisonnier, et, docilement, Fernand Ricard s’était levé. Le policier alors, à la manière d’un tailleur, releva les mesures du mari d’Alice. Il prenait sa largeur d’épaules, la hauteur de son pantalon, son tour de taille. Lorsqu’il eut fini de noter ces chiffres, l’inspecteur de la Sûreté les compara avec d’autres chiffres inscrits sur son calepin.

Au fur et à mesure qu’il procédait ainsi, son visage devenait rayonnant.

Enfin, lorsqu’il eut terminé, Juve se tourna vers Fandor et lui déclara simplement :

– Ça y est. L’identification est absolue, le vrai Baraban et Fernand Ricard n’ont jamais fait qu’un seul et même personnage, je viens d’en acquérir la preuve.

Juve, en effet, avait comparé les mensurations du courtier en vins avec celles qu’il avait relevées au domicile de l’oncle Baraban, sur les vêtements et les chaussures retrouvés lors de la découverte du pseudo crime.

Cependant que Fandor se demandait à quoi on allait aboutir, Juve, de plus en plus impassible, s’installa dans un fauteuil et dit à Fernand Ricard :

– Maintenant, monsieur, veuillez vous expliquer. Je vous préviens qu’il me faut la vérité tout entière.

Le pauvre Fernand Ricard faisait peine à voir, tant il était anéanti. Le courtier en vins s’était recroquevillé sur lui-même, de grosses gouttes de sueur perlaient à son front, il jetait des yeux de bête traquée sur son entourage et considérait, navré, sa femme prostrée dans un fauteuil en face de lui.

Alice souffrait évidemment des menottes qui lui avaient été passées un peu brutalement, ses poignets se congestionnaient.

– Monsieur, articula d’une voix larmoyante Fernand Ricard, en s’adressant à Juve, ayez pitié de ma femme, je vous en supplie.

Et il lui désignait la malheureuse d’un air si triste, que le policier s’apitoya, en effet. Juve se leva :

– Je veux bien enlever les menottes de M me Ricard, à la condition, monsieur, que vous ne nous cachiez rien de ce que nous devons savoir.

– Je vous jure, déclara le courtier en vins, que vous aurez satisfaction.

Juve, aussitôt, libérait la malheureuse femme dont les yeux s’emplissaient de larmes. Fandor pensait :

« Ils n’ont pas l’air bien méchants. On dirait des moutons qu’on mène à l’abattoir. »

Fernand Ricard jeta un regard reconnaissant sur Juve et d’une voix brisée, il commença :

– Eh bien, voilà, monsieur, toute l’affaire, elle est bien simple. Alice et moi, nous sommes de pauvres gens, je me donne du mal pour gagner notre existence et j’y parviens médiocrement. Néanmoins, nous avons, l’un et l’autre, soif de bien-être et soif de bien vivre. Quand on n’a pas d’argent, il faut avoir des idées, et j’ai songé à faire une combinaison que je vais vous expliquer. Vous savez comment procèdent souvent les compagnies d’assurances : on assure une personne quelconque pour une somme déterminée, et lorsque cette personne vient à décéder, celui qui paie la prime touche le bénéfice de l’assurance. J’ai imaginé de créer de toutes pièces un personnage, un parent que, dès le premier jour de sa naissance, j’ai condamné à mort. C’était l’oncle Baraban. Monsieur Juve, l’oncle Baraban n’a jamais existé, ou pour mieux dire, il n’a existé que sous ma personnalité. Un beau jour, j’ai été trouver la compagnie d’assurances et je lui ai dit : « Je veux souscrire une assurance sur la vie pour mon oncle, M. Baraban, qui demeure, 22, rue Richer. J’en veux pour cent mille francs et je paierai les primes, à condition qu’à la mort de mon oncle, ce capital me soit versé. » On m’a répondu : « C’est une affaire entendue », et, pendant trois années consécutives, je me suis saigné à blanc pour effectuer les versements auxquels je m’étais engagé. J’avais mon plan tout bâti dans ma tête. L’oncle Baraban allait disparaître un jour, et pour que cela soit vraisemblable, il fallait le faire connaître à diverses personnes. J’ai donc loué à Paris, sous ce nom, le petit appartement que vous connaissez, rue Richer. Je m’étais entre-temps entraîné à me faire une tête de vieillard avec des cheveux blancs et des favoris. J’avais appris l’allure d’un homme d’âge et je finissais par marcher comme eux à volonté. Je n’ai pas tardé à être connu dans le quartier. Je voulais faire passer l’oncle Baraban pour un fêtard, car, lorsque les fêtards sont assassinés, on ne retrouve jamais leur meurtrier, de même qu’on ne retrouve jamais les assassins des demi-mondaines. Les uns et les autres vont dans de tels milieux, que tout peut arriver. Il fallait que je fasse la noce, pour bien camper mon personnage. Tromper ma femme, faire la noce tout seul, monsieur ? Non, je ne le voulais pas, et alors, il m’est venu l’idée de faire passer Alice pour la maîtresse de son oncle, et c’est ainsi qu’on nous a rencontrés dans les restaurants de nuit. Nous nous sommes même amusés quelquefois à aller coucher au Nocturn-Hôtel, comme des amoureux de rencontre.