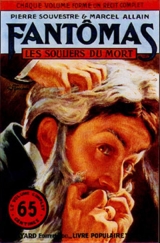

Текст книги "Les souliers du mort (Ботинки мертвеца)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)

Devant elle, Fernand Ricard se promenait de long en large, faisant les cent pas, l’air farouche, les poings fermés, bousculant les meubles, en proie à une colère tragique.

À l’apparition du chef de la Sûreté, Fernand Ricard s’arrêta net.

– Alors, demandait-il, j’imagine que vous allez me répondre. Oui ou non, m’arrêtez-vous ?

M. Havard mit le chapeau à la main :

– Au nom de la loi, disait-il, je vous mets en état d’arrestation, M. Fernand Ricard, et vous M me Alice Ricard. En conséquence, veuillez me suivre.

– Nous sommes innocents, clama le courtier en vins. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir pourquoi vous nous arrêtez. Mais ni ma femme, ni moi, n’avons rien à nous reprocher.

– En conséquence, veuillez me suivre, répéta M. Havard.

– En conséquence, je proteste, répondit le courtier, et j’entends…

Michel s’avança vers le courtier :

– Suivez-nous de bonne grâce, conseilla-t-il. Ne nous forcez pas à vous mettre les menottes, voyons…

La menace produisit son effet habituel :

– Soit, je vous accompagnerai.

Fernand Ricard s’approcha de sa jeune femme qui sanglotait toujours.

– Alice, appela-t-il, lève-toi, viens, sois courageuse ! Tout cela est stupide, et nous ne devons pas nous en inquiéter. Au surplus, il vaut mieux que la lumière soit faite, cela fera taire les médisances.

Fernand Ricard parlait maintenant avec un grand sang-froid. Il semblait avoir retrouvé tout son calme. Quant à sa femme, aux paroles de son mari, elle cessa de sangloter. Mais c’est à la façon d’un automate qu’elle se leva.

– Puis-je lui donner le bras ? demanda d’un ton hautain le courtier en vins.

– Assurément, s’empressa de répondre Juve. D’ailleurs une voiture vous attend.

Le policier, tout en disant cela, regardait avec inquiétude M. Havard, mais le chef de la Sûreté confirmait ces paroles.

– Naturellement, disait-il, il y a une voiture à la porte.

Fernand Ricard prit le bras de sa femme, et, devançant les policiers, sortit de sa maison.

Hélas, à peine le couple était-il apparu sur le perron de la villa, qu’une clameur formidable le saluait. Pendant la courte scène qui venait d’avoir lieu, la foule s’était encore accrue. Il y avait près de cinq cents personnes maintenant qui hurlaient :

– À mort, à mort ! Tuez-les, puisqu’ils ont tué ! Donnez-les-nous !

M. Havard lui-même en fut impressionné.

– Pressons-nous, murmurait-il, en poussant Fernand Ricard et sa femme sur les banquettes d’une Victoria de louage. Pressons-nous ou nous nous ferons écharper.

M. Havard se tenait debout sur l’un des marchepieds de la voiture, Juve était sur l’autre, Fandor avait sauté sur le siège.

– En avant, commanda le chef de la Sûreté. Gendarmes, encadrez-nous.

L’escorte se massa, puis partit.

Le lugubre voyage commençait pour les époux Ricard. Tant que le cortège, en effet, se trouvait hors de Vernon, cela allait encore à peu près. Mais à peine entrait-on dans la ville même, que les cris redoublèrent. Tous les habitants de la petite localité s’étaient massés sur le passage des prisonniers. Les époux Ricard, que la veille encore, on saluait très bas, devaient entendre mille personnes leur vociférer des injures, en leur montrant le poing.

À la gare, ce fut pis encore.

La cour était noire de monde, les cerveaux se montaient. En dépit des gendarmes, le peuple se rua vers les prisonniers.

– Tiens donc, sale garce ! hurlait un ouvrier.

Et Juve eut tout juste le temps de détourner un poing levé sur la malheureuse Alice Ricard, plus morte que vive. À cet instant, Fandor, cependant, sauva la situation.

Le journaliste empoigna le cheval d’un gendarme par la bride et le força à reculer vers la foule.

Il excitait en même temps la bête qui, se cabrant, pointant, ruant, fit beaucoup mieux reculer le peuple que toutes les objurgations des représentants de l’autorité.

– Vite, vite ! criait M. Havard.

Le chef de la Sûreté profitait de la manœuvre de Fandor. Aidé de Juve, qui portait Alice Ricard plus qu’il ne la traînait, tandis que lui-même soutenait Fernand, M. Havard se jetait dans la gare. Quelques secondes plus tard, les prisonniers étaient en sûreté dans le bureau du chef de gare, un brave homme épouvanté par l’aventure :

– Attention, recommandait alors Juve, ces gens-là sont capables d’enfoncer les portes !

Juve sortit du petit bureau, allait commander aux gendarmes une manœuvre définitive.

– Ayez l’air de vous porter vers la gare de marchandises, dit-il. Ces imbéciles vont croire qu’on va conduire les prisonniers par là, ils vous suivront et nous aurons la paix.

Juve s’épongea le front, car il avait fort chaud, et semblait très énervé. Il revint cependant retrouver M. Havard, demeuré avec les prisonniers.

– J’espère que j’ai détourné la fureur populaire, annonça-t-il. Mais sapristi, patron, vous m’avez fait peur, les arrestations en public vous savez…

Juve se mordit les lèvres car, sans y penser, il allait donner un blâme à son supérieur.

Par bonheur M. Havard pensait à tout autre chose :

– Hein Juve, clamait-il orgueilleusement, voilà qui doit vous donner une rude leçon de modestie ! Je crois que l’hypothèse de la fugue, votre hypothèse, serait joliment mal accueillie par la population. Voyez-vous la fureur populaire ?

Mais Juve haussait les épaules :

– Ne m’en parlez pas, disait-il. C’est honteux de s’acharner ainsi sur des malheureux.

Au même instant, Fandor tira sa montre et, pitoyable, renseigna Fernand Ricard :

– Vous avez encore quatre minutes à attendre, le train passe à six heures vingt-huit.

Mais, comme pour démentir les paroles de Fandor, un grand bruit secouait à ce moment la paisible petite gare de Vernon.

– Qu’est-ce que c’est ? demandait Fandor.

– Le train de Paris, répliqua Juve.

Le policier, toutefois, était inquiet.

Il pensait toujours aux manifestations possibles, aussi ajoutait-il :

– Monsieur Havard, si vous le voulez bien, je vais aller voir ce que font les gendarmes ?

– Allez Juve.

Prudemment, Juve quitta le bureau du chef de gare. Il faisait alors trois pas sur le quai de la station où commençaient à défiler les voyageurs arrivant de Paris, et soudain Juve s’arrêtait, levait les bras au ciel, poussant un véritable hurlement :

– Ah nom de nom !

Or, l’exclamation de Juve était faite sur un ton si tragique, que tous ceux qui se trouvaient à quelque distance s’immobilisaient, s’arrêtant net.

Quant au policier, après avoir levé les bras au ciel, il s’était repris à courir, livide, affolé, ayant véritablement l’air d’être frappé de démence.

Où courait Juve ?

M. Havard et Fandor, qui avaient tout juste entendu le cri du policier et reconnu sa voix, sortaient à leur tour du bureau du chef de gare. Ils ne quittèrent pas leurs prisonniers, mais ils cherchaient à voir ce que faisait Juve. Et alors, à peine avaient-ils regardé, que M. Havard et Fandor s’élançaient en avant, semblant oublier complètement qu’ils avaient deux inculpés à surveiller.

Que se passait-il donc ?

Fandor et M. Havard venaient de voir Juve s’élancer au collet d’un gros homme qu’il avait empoigné des deux mains et qu’il interrogeait la voix haletante.

Ce gros homme, M. Havard et Fandor le reconnurent en même temps. Tous deux criaient son nom d’une voix stupéfiée, ahurie, d’une voix de rêve.

– L’oncle Baraban, c’est l’oncle Baraban ! dit Fandor.

Et M. Havard répéta :

– Oui, c’est l’oncle Baraban, c’est bien le mort !

Un quart d’heure plus tard, une scène curieuse se déroulait dans le bureau du chef de gare.

M. Havard était effondré sur une chaise, les bras ballants, la bouche ouverte, en apparence frappé de stupeur.

Près de lui, Michel, souriant, mâchonnait un crayon sans s’en apercevoir. Plus loin le chef de gare, en brave homme qu’il était, sanglotait d’émotion.

Mais ceux que l’on remarquait d’abord étaient Fandor et Juve, qui, dans un coin, discutaient avec animation, cependant qu’à côté d’eux, sanglotant, s’embrassant, échangeant des propos peu clairs, car ils s’interrompaient les uns les autres, Fernand Ricard, Alice Ricard et l’oncle Baraban se tenaient enlacés.

– Enfin, disait Fernand Ricard, enfin, vous voilà, mon bon oncle.

– Mais que vous est-il donc arrivé ? criait Alice.

L’oncle Baraban, qui avait une grosse voix de stentor, dominait le tumulte en répétant :

– Ah nom d’un chien, si j’avais pensé ? Tout ça, c’est de ma faute. Alors quoi, on vous arrêtait ? Mais ils sont fous, à la police !

Il fallut près d’une grande heure pour que l’émotion de ces divers personnages pût enfin se calmer. C’est alors seulement que Juve, souriant et triomphant s’approcha de l’oncle Baraban, sur l’épaule duquel il frappa :

– Voyons, dit-il, finissons-en. Votre neveu et votre nièce ont besoin de repos. Répondez-nous, monsieur Baraban, dites-nous la vérité, où étiez-vous ?

L’oncle Baraban se retourna, considéra Juve avec émotion.

– Mais figurez-vous, répondait-il, que je ne me doutais de rien moi. C’est tout à l’heure, en lisant les journaux, bien par hasard, que j’ai appris toute cette abominable histoire.

Il s’interrompit pour demander brusquement :

– Mais d’abord, vous, qui êtes-vous ?

– Le policier Juve.

À ces mots, l’oncle Baraban tomba dans les bras de Juve.

– Ah, que je vous remercie ! Vous, au moins, vous aviez deviné la vérité. Parbleu. Oui, j’étais en fugue avec une poule ! Dame, pour avoir soixante ans, je ne suis pas moins capable de m’amuser un peu. Mais cela, je l’expliquerai plus tard.

Et, s’interrompant pour embrasser sa nièce, l’oncle Baraban déjà avait repris :

– Par exemple, un bonhomme que je voudrais voir pour lui dire son fait, et ne pas lui mâcher ses vérités à cet imbécile-là, à ce crétin-là, à cet âne bâté-là, c’est le dénommé Havard.

Juve se mordit les lèvres pour ne pas éclater de rire.

– Hum, Hum, toussa Juve, ne parlez pas comme cela, monsieur Baraban. D’abord, savez-vous que vous avez eu grand tort de feindre une mise en scène de cette nature ? Vous vous êtes moqué de la police.

Mais l’oncle Baraban, à ces mots, se releva, irascible.

– Eh bien, vous en avez un culot ! riposta-t-il. Moi, me moquer de la police ? Mais est-ce que je lui demande quelque chose à la police, moi ? Est-ce que je l’ai priée de venir chez moi ? Est-ce que ça me regarde si le chef de la Sûreté veut absolument prouver que je suis mort ? D’abord, qu’est-ce que vous avez à parler de mise en scène ? Où avez-vous vu de la mise en scène ? Quand je suis rentré chez moi, après avoir quitté ma nièce, j’étais soûl, sapristi c’est mon droit je suppose ? Étant gris, je me suis flanqué par terre, et j’ai saigné du nez, j’en ai même collé partout, du sang. Qu’est-ce qui me le défend, cela ? Et si, étant toujours ivre, j’ai cassé des meubles chez moi, qui est-ce qui a le droit de m’en faire un reproche ? Ça ne regarde personne, tout de même !

À bout de souffle l’oncle Baraban se tut. Juve, souriant toujours, alla frapper sur l’épaule de M. Havard, toujours complètement ahuri.

– Patron, commença-t-il, je crois que nous n’avons plus rien à faire ici. Le mieux serait de nous en aller. Demain, je reviendrai voir les époux Ricard et je tirerai définitivement cette affaire au clair.

M. Havard se levait déjà :

– En effet, allons-nous-en.

Et, avec peine, il reconnut :

– Juve, je me suis bêtement trompé. Mes félicitations.

Les deux hommes sortirent du bureau du chef de gare, voulurent traverser le quai. Par malheur, le chef de gare avait déjà parlé, la foule connaissait déjà l’extraordinaire arrivée de l’oncle Baraban.

À peine Juve et M. Havard apparaissaient-ils sur le quai de la gare que la population, massée dans la cour, éclatait en nouvelles vociférations :

– Hou, hou, la police, criait-on, allons, la rousse ! À mort les flics, vivent les Ricard. Vive l’oncle Baraban ! Hou, hou, la police !

Il fallut que le chef de la Sûreté et Juve auxquels s’était joint Fandor, prissent la fuite par une porte dérobée pour éviter d’expier chèrement l’erreur qui avait failli être commise.

19 – MARCHE AU POING

Cependant, après l’arrivée par le train de Paris de l’oncle Baraban à Vernon, les époux Ricard, naturellement, avaient aussitôt été mis en liberté et on avait fait honneur au retour du disparu :

– Encore un verre de vin, oncle Baraban, je vous assure que c’est du meilleur, de la première qualité. J’en ai placé un pareil dans toute la région et on m’en redemande.

Avec un sourire contraint et forcé, Fernand Ricard remplissait d’une main tremblante l’un des nombreux verres qui encombraient la table de sa salle à manger.

Il le tendait au gros homme à la face réjouie, à la barbe blanche et aux yeux pétillants dont la réapparition imprévue avait déterminé dans Vernon une si vive émotion.

La foule, si prompte au revirement, après avoir accompagné les époux Ricard de leur domicile jusqu’à la gare du chemin de fer en les couvrant d’injures, leur avait fait lorsqu’ils étaient revenus de la gare, une conduite enthousiaste qui prouvait que, si le public était absolument indigné à l’idée qu’un crime avait pu se commettre, il l’était désormais également, en songeant que l’on avait pu prendre pour des assassins deux charmantes personnes comme Alice et Fernand Ricard.

À présent, chez lui, Fernand Ricard était tout souriant et d’une gaieté exubérante. On forçait sa porte et il avait voulu que tout le monde pût rentrer, et le courtier en vins ne négligeait pas ces occasions inespérées pour faire apprécier à ses hôtes la qualité de ses échantillons, et naturellement, il trinquait avec l’oncle Baraban qui, au milieu de tous ces gens surpris, étonnés, semblait demeurer très calme, encore que légèrement ironique.

Quant à Fernand Ricard, ses propos enthousiastes démentaient, à coup sûr, ses secrètes pensées. Il avait beau déclarer que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes depuis que l’oncle Baraban était retrouvé, revenu, il avait beau dire que cette réception familiale lui rappelait les scènes de l’Histoire sainte, et notamment l’histoire de l’Enfant prodigue, il restait pâle et tremblant. À deux ou trois reprises, on lui avait demandé s’il n’était pas souffrant, et Fernand Ricard avait répondu :

– Non, non, c’est l’émotion. Vous comprenez bien qu’à ma place, vous seriez tout aussi retourné que moi.

Le fait est qu’on était bien de son avis. Il y avait de quoi troubler l’homme le plus impassible du monde.

Alice Ricard se montrait aussi enjouée que son mari, en surface, aussi inquiète par en dessous. Assurément, elle s’était précipitée au cou du brave rescapé et sa chevelure brune s’était mêlée à la toison abondante et toute blanche que le beau vieillard portait sur la tête. Mais la jeune femme, pendant ses effusions, avait senti son cœur battre à tout rompre.

On la regardait avec une curiosité malveillante. Deux de leurs amis causaient justement dans un angle du salon. C’était le percepteur, M. Nortier, et le père Lebrenet, un retraité :

– Je ne suis pas bien malin, mon cher, mais les histoires d’amour et de femmes, ça me connaît. J’ai été longtemps dans le Midi, où les cœurs sont chauds et les têtes promptes. Eh bien, on ne m’ôtera pas de l’idée que toute cette aventure, c’est une histoire de cœur.

– Parbleu, répliquait Lebrenet, c’est pas bien malin. Tous les journaux l’ont raconté. Il y a deux versions. Certains prétendaient qu’il s’agissait d’un crime, mais d’autres, voyant qu’on n’avait pas retrouvé le cadavre, étaient sûrs qu’il s’agissait simplement d’une fugue amoureuse. C’était même la théorie du célèbre policier Juve.

Et il ajoutait, d’un air malin, à l’oreille de son compagnon :

– Moi, vous savez, je la connais l’existence ! J’ai fait quinze ans dans l’armée comme adjudant, et j’ai vu un peu de tout. Eh bien, chaque fois qu’il se passa quelque chose de mystérieux dans mon entourage, je dis comme l’a dit Juve : cherchez la femme.

– Toujours est-il, poursuivit Nortier, que le vieil oncle, qui m’a l’air d’un joli cascadeur, n’a pas encore parlé de sa compagne. On prétend pourtant qu’il a avoué être parti avec un petit numéro.

– Patience, nous saurons bientôt ce qui s’est passé. Pour moi, cette histoire-là ne se termine pas, mais ne fait que commencer.

– Pourquoi donc ? demanda Nortier.

Lebrenet l’attira à l’écart pour lui lâcher tout d’un trait :

– Rien ne m’ôtera de l’idée que l’oncle faisait la cour à sa nièce, que peut-être même, ils étaient plus intimes qu’ils ne le semblent. Vous pensez bien, que, lorsqu’un mari traîne toujours dehors, et que la femme profite de son absence pour filer dare-dare à Paris, cela signifie bien quelque chose.

– Mais ce n’est pourtant pas avec sa nièce qu’il s’est en allé, puisqu’elle était à Vernon tandis que l’on se demandait ce qu’était devenu Baraban.

– Eh bien, s’écria Lebrenet, justement ! Les hommes sont infidèles, vous savez. L’oncle en avait peut-être assez de sa nièce, et il est parti avec une autre.

– Ah, ah, elle est bien bonne ! Sacré Lebrenet, va ! Vous la connaissez vous. Vous avez dû en faire, des fredaines, vous, dans votre jeunesse !

– Dans ma jeunesse ? Mais je ne suis pas un gâteux. Je n’ai pas cinquante ans. Et pour ce qui est de faire des fredaines, je suis bien capable d’en remontrer à d’autres. Vous savez nous autres, anciens militaires, on est toujours un peu là.

Cependant les invités s’étaient empressés autour de l’oncle Baraban, qui racontait son aventure, à demi-mot, s’entend :

– Voyez-vous, faisait l’oncle Baraban, ces gens de la police sont bien ennuyeux. Je suis célibataire, pas vrai ? Libre de faire ce qu’il me plaît, pas vrai ? Je m’en vais donc un certain matin de chez moi, sans dire où je vais, et, je ne m’occupe pas de ce qui se passe. Et voilà que la police arrive à mon domicile, met mon appartement sens dessus dessous et prétend, comme ça, sans savoir, que j’ai été assassiné.

– On a trouvé des taches de sang, chez vous.

– Parbleu, j’ai bien le droit de saigner du nez, je pense. C’est ce qui m’est arrivé. Signe de bonne santé, ça. Saigner du nez, trop de force, trop de vigueur, voilà ce que ça prouve !

Et il se penchait à l’oreille d’une vieille dame qui paraissait l’écouter avec la plus grande attention :

– Vous pensez bien, lui disait-il à mi-voix, en clignant de l’œil, que je n’étais pas tout seul dans ce voyage.

La vieille dame ne l’entendait pas, elle était sourde. Mais les paroles de Baraban ne passèrent pas inaperçues. Les hommes se touchèrent du coude, et les autres femmes, elles, ricanèrent, tout en prenant des airs offusqués.

– Quel type que ce M. Baraban, murmura-t-on. Ah, ces Parisiens, on a bien raison de dire qu’ils sont dévergondés !

L’oncle Baraban, cependant, poursuivait :

– Enfin, un beau jour, je quitte la campagne, un petit trou pas cher où j’étais installé. Naturellement je ne lisais pas les journaux. J’arrive à Paris, ma concierge tourne de l’œil en me voyant apparaître et s’écrie : « Jésus Maria, voilà le mort qui ressuscite ! » Je finis par me faire expliquer la situation, et je pense aussitôt à mes chers neveux, à ma gentille petite Alice, à mon brave Fernand, qui doivent se faire un mauvais sang de tous les diables. Je saute dans le train. J’arrive à Vernon, juste à temps pour voir ces pauvres petits, enchaînés comme des malfaiteurs, et sur le point d’être emmenés dans je ne sais quelle prison. Enfin, tout est bien qui finit bien. Mais c’est égal, quand il y a une gaffe à faire, on peut être sûr que la police est toujours là.

Fernand Ricard cependant, débouchait le champagne.

– À la santé de l’oncle Baraban ! cria-t-il.

Une fois encore, puis une autre, puis une troisième, on but à la santé de Baraban, les têtes s’échauffaient, les conversations devenaient plus vives, et, désormais, dans toute la maison, c’était un vrai brouhaha.

Les amis qui étaient venus féliciter les Ricard de l’heureuse solution de l’extraordinaire aventure dont ils avaient failli être les victimes, ne s’en allaient plus. Les Ricard, cependant, semblaient avoir hâte d’être seuls, et, dès qu’ils trouvèrent un instant pour s’échapper, les deux époux s’accordèrent un tête-à-tête au cours duquel ils échangèrent de graves propos.

Tout bas, Alice Ricard demandait en tremblant à son mari :

– Y comprends-tu quelque chose ?

– Non, déclarait-il, pas encore. Mais ça viendra sûrement tout à l’heure. En tout cas, tâche de te secouer, de n’avoir l’air de rien tant qu’il y aura du monde.

– Oh je voudrais qu’ils restent tous là, qu’ils ne s’en aillent pas, murmura-t-elle. J’ai peur de les voir partir. Je suis terrifiée à l’idée que nous allons être seuls avec…

– Que veux-tu, dit-il, cela ne peut pas durer éternellement. Il va bien falloir qu’on s’explique tôt ou tard.

L’oncle Baraban, d’ailleurs, qui semblait au mieux avec tous les amis de ses neveux, encore qu’on ne l’eût jamais vu jusqu’alors à Vernon, avait pris la parole et n’hésitait pas à déclarer, avec cette bonhomie de certaines gens qui peuvent dire les choses les plus insolentes sans qu’il soit possible de leur en vouloir :

– Vous êtes tous bien gentils, et je vous aime de tout mon cœur mais, soit dit sans vous offenser, je serais bien content de me reposer et de finir ma soirée en tête à tête avec mon neveu et ma nièce. Vous le savez, malgré tout, moi, je suis un homme qui aime la famille. La famille, il n’y a que cela de vrai au monde. On se retrouvera une autre fois, demain peut-être. J’irai vers onze heures au café prendre l’apéritif.

Les gens avaient compris. Des mains se tendirent vers celles de l’oncle Baraban, qui les étreignit avec condescendance et cordialité.

Lebrenet s’était approché de lui, et le retraité disait au Parisien :

– Vous êtes un gaillard vous ! Mais j’en ai connu qui vous valaient. Hé, hé, à votre âge, s’en aller comme ça passer quelques jours à la campagne, on sait ce que ça veut dire.

Nortier s’approchait à son tour, et, se penchant à l’oreille de Baraban, il lui souffla :

– Il y avait du linge avec vous, pas vrai ?

– Comment donc ! dit Baraban. Mais c’est pas la peine de le crier sur les toits, je vous raconterai ça en détail demain, lorsque nous serons entre hommes.

La foule s’écoula peu à peu. Baraban s’était mis à la fenêtre, et, à la manière du héros qui rentre dans sa ville natale, après s’être couvert de gloire, il saluait de gestes larges et majestueux tous ces nouveaux amis qui, enthousiastes, se retiraient en criant :

– Vive Baraban ! Vive les Ricard ! À bas la police !

Il ne restait plus dans le salon du premier étage que la vieille dame sourde à laquelle Fernand hurlait dans l’oreille :

– Il faut vous en aller, il n’y a plus personne !

La vieille dame finit par comprendre, enfin, que son devoir était de se retirer, et, lorsqu’elle s’en alla, serrant la main d’Alice, elle lui demanda d’une voix chevrotante :

– Mais enfin, ma chère petite, de quoi s’agit-il ? Que s’est-il passé ?

Cependant la nuit était venue, et la petite bonne des Ricard, abasourdie, s’était terrée dans la cuisine. Alice Ricard finit par l’y découvrir :

– Eh bien, lui dit-elle, et la lumière ?

La petite bonne, machinalement prépara ses lampes, elle les apporta quelques instants après, au premier étage.

L’oncle Baraban qui s’était tenu à la fenêtre, pour saluer le départ des visiteurs, venait de fermer les persiennes. Il tira les rideaux, et s’assit dans un fauteuil, en face de Fernand Ricard.

Les deux hommes, depuis quelques instants qu’ils étaient seuls, ne disaient mot. Toutefois, cependant que Fernand avait une attitude inquiète et troublée, l’oncle Baraban affectait le plus grand calme. De sa main élégante et soignée, il lissait les longs favoris de sa barbe blanche.

Alice revint avec la bonne. Lorsque cette dernière eût posé la lampe sur la table, la maîtresse de maison lui dit d’une voix qui tremblait :

– Laissez-nous seuls, ma fille.

Elle s’interrompit. L’oncle Baraban ordonnait d’une voix nette et catégorique :

– Et surtout que personne ne vienne nous déranger.

Baraban se levait d’ailleurs de son fauteuil, allait surveiller le départ de la bonne, et, s’étant assuré que celle-ci était descendue, il ferma la porte à double tour, et revint vers les époux Ricard. L’oncle Baraban, en l’espace d’une seconde, avait changé de physionomie.

C’était désormais d’un regard froid, dur, impénétrable qu’il considérait les époux Ricard. Il croisa les bras sur sa poitrine, et d’une voix brève, énergique, commença :

– Maintenant causons.

– Oui, fit Alice, causons.

– D’abord, qui êtes-vous ? demanda son mari.

– Je suis l’homme qui vous a sauvés.

Il y eut un instant de stupeur. Les deux époux se regardèrent, puis Alice murmura :

– Je vous avais bien reconnu, en effet, vos yeux ne trompent pas. Ils vous trahissent. C’est vous qui êtes venu nous proposer une entente indigne.

Fernand Ricard interrompit sa femme :

– Vous êtes un imposteur, monsieur, et vous n’êtes pas notre oncle Baraban.

Le personnage qui, jusqu’alors s’était donné pour tel et que les époux Ricard n’avaient pas hésité à reconnaître pour leur parent, se contentait de sourire :

– Plaignez-vous donc ! leur dit-il. Je vous ai tirés d’affaires, vous étiez gravement compromis et, sans moi, ce soir, vous couchiez en prison…

Les époux Ricard se regardaient perplexes. Cet homme avait raison, en effet, et ils se rendaient compte de l’étrangeté de la situation.

L’un et l’autre savaient parfaitement que ce n’était pas l’oncle Baraban qu’ils avaient devant les yeux. Ils avaient la certitude que ce personnage à la face joviale, à la chevelure et à la barbe blanches, n’était autre que l’homme, si merveilleusement grimé qui était venu les voir quelques jours auparavant et qui leur avait dit avec cynisme : « Part à deux. »

Tout d’abord, en l’apercevant à la gare, au moment où on les emmenait prisonniers à Paris, les époux Ricard, en entendant crier : « Voilà l’oncle Baraban », avaient manqué de présence d’esprit. C’était le sauveur inespéré, inattendu, qui survenait soudain, et leur permettait, par sa présence, d’exiger la liberté. Il fallait à toute force le reconnaître pour leur oncle, on verrait ensuite à s’expliquer.

Or, l’heure de l’explication était venue, et, désormais, les Ricard se rendaient compte de l’énorme gaffe qu’ils avaient commise.

Car, si d’une part, ils dévoilaient l’imposture de l’inconnu, d’autre part celui-ci serait fondé à leur dire : « Vous m’avez laissé passer pour votre oncle Baraban, je suis un mauvais plaisant, soit. Là est tout mon crime. Tandis que vous, vous avez été enchantés de profiter de mon subterfuge pour faire croire à la réapparition de votre oncle, mort, bien mort, assassiné par vous. »

L’inconnu ne se gênait pas pour leur dire :

– Vous m’avez reconnu et vous ne m’avez pas démasqué, en conséquence, je vous tiens.

Fernand Ricard s’était ressaisi. Il fit observer :

– Nous vous tenons aussi : à menteur, menteur et demi.

– Oh, oh, fit l’homme, je n’aime pas beaucoup que l’on plaisante avec moi. Il va s’agir de filer droit, et souvenez-vous bien que si je suis un imposteur, vous êtes, vous, des assassins.

À la grande surprise, évidemment, de l’inconnu, les Ricard ne semblaient pas autrement troublés par cette accusation. Ils échangèrent même un sourire. L’inconnu cependant, poursuivit :

– Je m’intéresse à vous. Vous me plaisez tous les deux. Malgré votre attitude, je tiens à vous être agréable. Il vous restera quelque chose sur la fortune de l’oncle Baraban, que je prétends m’approprier, et qui me revient de droit, puisque à l’heure actuelle je passe pour être cet excellent homme : acceptez-vous ?

Fernand Ricard haussa les épaules :

– Pour le moment, nous ne pouvons refuser. Vous nous tenez.

– Bien, fit l’inconnu, je préfère ce langage, et, en passant, permettez-moi de vous demander pourquoi vous vous êtes montrés si intransigeants à mon égard, lorsqu’il y a quelques jours, je suis venu vous proposer une entente fort acceptable ?

Ce fut Alice qui répliqua :

– Ah mon Dieu, soupira-t-elle, mieux aurait valu en effet, nous entendre à ce moment. Toutes ces histoires ne seraient peut-être pas arrivées.

Mais Fernand Ricard donna un grand coup de poing sur la table :

– Tu es une sotte ! cria-t-il.

Puis, se tournant vers l’inconnu, il lui déclara :

– Je croyais que vous apparteniez à la police et que vous veniez nous tendre un piège.

Le faux oncle Baraban se mit à rire.

– Non, déclara-t-il enfin, pas la police, bien au contraire… Maintenant il faut tout me dire. Où est le cadavre ?

– Le cadavre de qui ? interrogea Alice.

L’inconnu fronça le sourcil :

– Allons, allons que cela finisse, déclara-t-il, nous jouons cartes sur table, n’est-il pas vrai ? Il faut que je sache où est le cadavre de l’oncle Baraban.

Les deux époux se regardèrent interdits, et avec un air d’innocence si absolu que leur interlocuteur s’imagina qu’ils avaient encore quelque doute à son égard.

– Voyons, précisa-t-il, j’espère bien que vous n’avez plus de soupçons en ce qui me concerne. Je vous l’ai dit, je ne suis pas de la police, je crois même vous l’avoir prouvé par mon attitude, et si je vous demande où est le cadavre de l’oncle Baraban, c’est afin de le faire disparaître pour que ce mort ne ressuscite pas et ne vienne point, au plus beau moment, déranger toutes nos combinaisons.

Fernand Ricard déclara simplement :

– Nous ne savons pas où est le cadavre de l’oncle Baraban.

L’inconnu se rapprocha de lui, mit sa main sur son épaule :

– Voyons, fit-il, c’est votre intérêt de me le dire. Parlez.

Après un instant de silence et, comme s’il triomphait d’une hésitation, Fernand risqua :

– Le cadavre de l’oncle Baraban, le cadavre de l’oncle Baraban… Après tout, sait-on jamais ? N’aurait-il pas été mis dans cette fameuse malle verte que l’on a retrouvée ?

Il s’arrêta net. L’inconnu l’interrompit d’un violent geste de dénégation :

– Ah ça non, s’écria-t-il, je vous garantis bien que non !

– Pourquoi ? demandait Fernand cependant qu’Alice écoutait, anxieuse, l’entretien des deux hommes.

– Pourquoi ? reprit l’inconnu. C’est bien simple ! Parce que c’est moi qui l’ai envoyée, cette malle verte, c’est à cause de moi qu’on l’a découverte et je sais qu’elle ne contenait aucun mort.

C’était au tour des époux Ricard d’être abasourdis et Fernand interrogea :

– C’est vous qui avez envoyé cette malle verte, mais pourquoi ?

– Oh c’est bien simple, expliqua le faux oncle Baraban. Sitôt le scandale éclaté, sitôt que l’on a reconnu la disparition mystérieuse du cadavre de votre oncle, je me suis dit que j’allais profiter de la situation. On avait arrêté quelqu’un qui paraissait devoir constituer un coupable idéal, c’était Théodore Gauvin. Il avait parlé d’une femme rencontrée par lui sous les ponts. Je connaissais cette femme, peu vous importe comment. La justice n’avait pas de grandes preuves de la culpabilité de ces deux individus, j’ai cru qu’il était bon de leur en fournir, et c’est pour cela que j’ai adressé, sous le nom de Baraban, la malle verte à Brigitte.