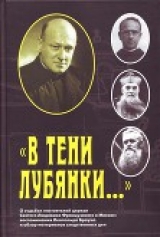

Текст книги "«В тени Лубянки…»

О судьбах настоятелей церкви Святого Людовика Французского в Москве: воспоминания Леопольда Брауна и обзор материалов следственных дел"

Автор книги: Леопольд Браун

Соавторы: И. Осипова

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)

Однажды нас обязали подготовить и представить новый список членов приходского совета в соответствии с новой правительственной директивой, которая формально запрещала включение иностранцев в совет. Очевидно, это была попытка осуществить полный контроль над последним бастионом католической веры в столице. Вместо того чтобы подчиниться этому деспотическому приказу, я немедленно принялся собирать подписи как можно большего числа иностранцев, у которых было желание подписаться под нашими требованиями. Среди французов, американцев, англичан, бельгийцев, итальянцев и других прихожан я набрал в два раза больше подписей, чем требовалось по закону. К ним добавились фамилии добровольно согласившихся подписаться русских людей, регулярно посещавших церковь Святого Людовика.

Конечно, мне требовалась поддержка посольства Франции. Я получил ее в самом конце, когда стало ясно, что если они согласятся с директивой Моссовета, то потеряют контроль над своей церковью. Требовалось, по крайней мере, двадцать подписей людей, готовых гарантировать содержание здания церкви в хорошем состоянии в соответствии с 78-й статьей советского законодательства. После нескольких переговоров была получена поддержка французского посольства, без колебаний подписались лично все французы, начиная с посла. Я не сомневался в том, что подпишутся и все мои американские прихожане, ведь церковь была местом их богослужения, и все они с готовностью ставили свои подписи в поддержку церкви.

Но когда подошло время представить во избежание возможных неприятностей состав приходского совета официальным лицам посольства США, то они не оказали нам той поддержки, на которую мы, американцы, могли бы рассчитывать. Позиция американских прихожан заключалась в том, что католики возлагали надежды не только на советские законы, но и на религиозное соглашение Рузвельта – Литвинова. Только к американскому посольству мы могли обратиться за защитой прав верующих. В любой стране верующие независимо от убеждений могли рассчитывать на дипломатическое вмешательство своей страны, когда их права нарушались, особенно так, как это было в СССР. Тем более что правительство США, как условие признания страны, обязало Советы специальным протоколом соглашения относительно религиозных свобод для американцев, живущих в Советском Союзе.

Посольство США не возражало против подписания американцами моей петиции, но я был немало удивлен, когда официальные лица сказали мне, что не стоит ожидать поддержки посольства вследствие возможного недовольства советских властей. Они обратили мое внимание на то, что американцы, подписавшие петицию как члены нового церковного совета, являются служащими американского правительства. Мне было сказано, что правительство США не стоит вмешивать в это дело вследствие отделения Церкви от государства. Другими словами, это означало, что персонал посольства США, участвующий в богослужении в церкви Святого Людовика, не может пользоваться преимуществами протокола Рузвельта – Литвинова, так как они работают на «Дядю Сэма». Другими словами, посольство США в Москве, на которое возложена защита прав американцев, заявило, что оно неспособно защитить эти права вследствие неточного понимания или, вернее, четкого непонимания выражения «отделение Церкви от государства». Полное противоречие! По существу, это было отречение от соглашения Рузвельта – Литвинова. Я не обсуждал эту проблему в посольстве, поскольку их вмешательство и не потребовалось.

Как и следовало ожидать, местные власти были недовольны, когда им был представлен новый список приходского совета. В то же самое время они ничего не могли сделать, так как список был составлен согласно требованиям их собственного закона. Увидев решимость, с которой я стоял на своем, и опасаясь возмущений за рубежом в случае, если список будет отклонен, они неохотно согласились. Новая конституция еще не была принята, и целый год они продолжали оказывать на нас давление. Советы знали, конечно, что виновником их неудачи был я.

Церковь Святого Людовика продолжала работать абсолютно независимо, как она и должна работать: по воскресеньям и в дни особых праздников к церкви подъезжало двадцать-тридцать автомобилей с соответствующими национальными эмблемами, высаживая послов, посланников, министров, консулов с их семьями. И все они участвовали в общем ярком акте богослужения вместе с сотнями русских людей. Ни в одном городе в Советском Союзе не было другой такой церкви, где можно было бы наблюдать подобные события. Это, однако, не означало, что меня оставили в покое. Советские законы не давали возможности открыто наказать меня за неуступчивость, и не было оснований объявить меня персоной нон грата. Тем не менее мое присутствие в стране было нежелательным, я понимал это по многим знакам, которые мне посылали. Они всячески пытались сделать мою жизнь нестерпимой, чтобы вынудить меня покинуть страну.

Еще одна неудачная попытка «подловить» меня была сделана в 1938 году, когда я был официально приглашен в Комиссариат по налогам. Эта история проливает свет на еще одну советскую тактику религиозного преследования. Она показывает, каким образом проявил себя в этой ситуации посол США. Из следующей главы читатель узнает о той борьбе, которую я вел с властями, занимающимися подоходными налогами.

Глава XX. Я напоминаю о договоре Рузвельта – Литвинова

С того дня, когда я покинул отель «Савой», и до конца апреля 1945 года я постоянно жил среди французов, которые всячески заботились обо мне. За исключением тринадцати месяцев во время Второй мировой войны, мне помогали сотрудники МИД Франции, курсировавшие между Россией и Францией. Этот перерыв произошел из-за разрыва дипломатических отношений между правительством Виши[162]162

Коллаборационистский режим во Франции, сотрудничавший с немецкими оккупантами с 1940 по 1944 год. – Прим. сост.

[Закрыть] и Кремлем через неделю после нападения на СССР. Но даже в тот период меня поддерживало посольство Турции, взявшее на себя тогда соблюдение интересов Франции.

И хотя я испытывал трудности, в основном морального характера, у меня все-таки была крыша над головой. Я был также избавлен от необходимости думать об освещении, отоплении и гаражных проблемах. Только пожив в Москве в то время, даже под официальной опекой Бюробина, можно оценить, как много это значило. Время от времени МИД пытался воздействовать на французского посла, делая намеки разными способами, что я не принадлежу к посольским сотрудникам, о чем мне неоднократно говорили сами послы. Советы хотели меня выселить из этого здания, чтобы за мной было легче наблюдать. Начиная с посла Шарля Альфана, все главы посольства прекрасно понимали, что ожидает меня, если я буду жить вне территории посольства. Все намеки Наркоминдела, что желательно было бы избавиться от меня, игнорировались (вплоть до 1945 года), ведь послу Франции не могли указывать, каких гостей он может принимать в своей частной резиденции.

В 1938 году Советы разработали план досадить мне другим путем. Меня вызвали в Народный комиссариат финансов по поводу налоговой декларации. Но сначала надо сказать, что священнослужители должны были передавать государству 40 % своего заработка, более того, у государства были свои понятия, сколько мы якобы зарабатываем! Это была особая привилегия, которой пользовались священники, считающиеся паразитами общества. С тех пор как я официально был занесен в эту категорию советским законом, я должен был платить данный налог.

Благодаря такому способу сбора налогов не потребовалось даже ареста для того, чтобы многие священники, которые не смогли его заплатить и таким образом удержать свой приход, бросили службу. Этот немыслимый налог должны были платить и иудеи, и христиане, и мусульмане. Многие церкви, синагоги и мечети были вынуждены закрыться из-за ежегодного повышения этого налога. Приходы, братства и религиозные объединения должны были платить его из последних сил, иначе они лишались своих священнослужителей. А по закону ни один приход не мог существовать без одобренного властями священника, раввина, муллы. Только за один год мой знакомый священник одного православного прихода должен был лично заплатить 18 тысяч рублей, что было эквивалентно 3600 долларам. Приход был расположен на территории бедного колхоза, где было немыслимо собрать такую сумму, и этого священника вынудили покинуть свою маленькую деревенскую церковь. И таких случаев было по стране бесчисленное множество, а воинствующие безбожники каркали, что население отказывается поддерживать свои церкви из-за отсутствия интереса к религии. Но это была ложь, которая попадала и в иностранную прессу.

К тому времени, когда мне пришлось идти в Бюро по налогам, я прожил в России почти пять лет. Я ждал подобных неприятностей, заранее прочитал советский закон, а также проконсультировался по этой теме в посольстве США, чтобы определиться, насколько посольство будет готово защищать меня, если проблема возникнет. Как и любой нормальный человек, я был готов платить справедливый налог, но не был готов к тому, чтобы мой духовный статус служил основанием для постоянного увеличения налога. Вспомнил также и про маленькую зеленую брошюру, содержащую текст соглашения, подписанного 16 ноября 1933 года Рузвельтом и Литвиновым; в этом документе среди прочего значилось:

«Мы ожидаем, что религиозным группам или конгрегациям, состоящим из граждан Соединенных Штатов Америки, на территории Союза Советских Социалистических Республик будет предоставлено право на удовлетворение их духовных потребностей священниками, пасторами, раввинами или иными священнослужителями, являющимися гражданами Соединенных Штатов Америки, и что такие священники, пасторы, раввины или иные священнослужители будут обеспечены защитой от любых ограничений в правах или преследований и что им не будет отказываться во въезде на территорию Советского Союза по причине их духовного звания» (курсив мой). Я не придирался и не злорадствовал по поводу этого соглашения, я просто помнил его формулировки. Повестка, переданная мне из Департамента внутренних налоговых сборов, представляла собой почтовую карточку, адресованную попечительскому совету церкви Святого Людовика по адресу Малая Лубянка, дом 12.

Службы в церкви продолжались как обычно, все было нормально, за исключением арестов, обысков, запугиваний, слежек, угроз по отношению к русским прихожанам. С самого начала моей службы приходской совет предложил мне зарплату, от которой я отказался; в церкви было слишком много неотложных проблем, требовавших затрат. За все годы моего пребывания в России я не получил ни одной копейки церковных денег, в соответствии с законодательством ими распоряжался исполнительный комитет нашего приходского совета. А я со своими скромными потребностями прекрасно существовал на деньги от оплаты заказных служб плюс иногда поступающие небольшие пожертвования. Я никогда не был состоятельным человеком, но в глазах Советов я жил слишком хорошо.

Повестка извещала меня, что мое присутствие требовалось в отделе внутренних доходов, расположенном в Глухаревом переулке, дом 5. Я приехал в назначенный час и был вежливо встречен молодой девушкой, секретарем комитета, на третьем этаже старинного здания. По советским правилам я должен был предъявить свой паспорт, я назвал свое имя и был без задержки принят. Мне навстречу вышел лично комиссар и поздоровался со мной. Это был низенький коренастый человек с явной сосудистой недостаточностью, даже более серьезной, чем моя собственная. Он был очень любезен, но в его глазах я заметил, как мне показалось, своеобразный победный блеск.

Кабинет был хорошо обставлен. Перед большим дореволюционным письменным столом стояли два удобных кожаных кресла, в которых разместились еще два массивных советских чиновника, одетых в штатское, как и комиссар. При моем появлении они неуклюже поднялись: каждый из них весил по меньшей мере девяносто килограммов. Из прошлого опыта я знал, что НКВД всюду внедрял своих людей, чтобы отслеживать ход беседы и проверять в то же время работу советских чиновников. Когда секретарь вышла, комиссар представил меня этим двум якобы чиновникам: с ними я обменялся рукопожатием, к их явному изумлению и очевидной неловкости. Начальник пригласил меня занять место на диване, стоявшем рядом с письменным столом. Перед тем как заговорить о деле, он поинтересовался, курю ли я, и протянул коробку с очень тонкими кавказскими папиросами с длинным картонным мундштуком. Он лично дал мне прикурить, и я разместился на диване напротив него.

Первым вопросом было: «Как ваше имя?» Я снова показал свой американский паспорт с разрешением на проживание; они должны были удостовериться в моей личности, прежде чем начать расследование. Затем комиссар стал засыпать меня вопросами. На первый из них я ответил: «Меня зовут Леопольд Браун. Я – американский католический священник, капеллан американских католиков в СССР и настоятель церкви Святого Людовика в Москве».

– Преподобный Браун, вы являетесь сотрудником американского правительства?

– Нет, господин комиссар, я не являюсь сотрудником американского правительства.

– Вы получаете зарплату от американского правительства?

– Нет, господин комиссар, я не получаю зарплату от американского правительства.

– Вы являетесь сотрудником французского правительства?

– Нет, господин комиссар, я не являюсь сотрудником французского правительства.

– Вы получаете зарплату от французского правительства?

– Нет, господин комиссар, я не получаю зарплату от французского правительства.

– В таком случае, преподобный Браун, на что вы живете?

– Господин комиссар, я имею честь сообщить вам, что являюсь постоянным гостем его превосходительства посла Франции.

Услышав это, комиссар перевел недоуменный взгляд в направлении двух слушателей, молчаливо наблюдавших за расспросами. Время от времени они кивали, прищуривались или подмигивали, выражая одобрение сказанному. Комиссар же был, очевидно, озадачен тем, как проходит допрос. Он повернулся ко мне с выражением отчаяния. Получалось, что у меня не было дохода, с которого я должен был платить налог, но у меня действительно не было зарплаты ни в России, ни за границей. Мои родители посылали мне небольшие карманные деньги, с которых я действительно не собирался платить сорок процентов советскому правительству только потому, что являюсь духовным лицом!

Я вел скромное существование, не давая приемов, обедов и ланчей, и вся иностранная колония это хорошо знала. Мне не полагалось преимуществ при обмене иностранной валюты, как для тех, кто, живя в СССР, получал зарплату от федерального правительства США. Персонал иностранных служб уже тогда менял валюту по выгодным дипломатическим расценкам: двенадцать рублей за доллар, но это казалось недостаточным, и все сотрудники американских правительственных служб получали семнадцать рублей за доллар. Теперь ситуация полностью изменилась, и больше не существует дипломатического тарифа. Но в те годы, приходя в Госбанк с таким же американским долларом, я получал за него всего пять рублей тридцать копеек. Я упоминаю об этом только в связи с вопросами, задаваемыми комиссаром, но у него была такая работа. И я не должен был выскользнуть из его рук.

В процессе допроса ни разу не был упомянут налог в сорок процентов, а я не собирался подчиняться такой вопиющей несправедливости. Явно смущенный присутствием двух своих «коллег», более похожих на вышибал из ночного клуба, комиссар потребовал более подробных объяснений относительно средств моего существования. Я объяснил, что основные траты моего жизнеобеспечения взял на себя посол Франции. Такого объяснения комиссар не ожидал; оказавшись в тупике, он в конце концов нашелся: даже если я не получаю зарплату, то должен иметь косвенные источники доходов. Я ответил, что время от времени получаю пожертвования в деньгах и натуральных продуктах и оплату за заказные службы. Крестьяне иногда приносят мне яйца, иногда немного молока, мяса и другие продукты – более чем кто-либо они знали бесполезность советских рублей.

В заключение комиссар задал самый главный вопрос, вкладывая в него всю свою энергию: «Преподобный Браун, вы платите подоходный налог?» Мой ответ: «Имею честь сообщить вам, что у меня никогда не требовали оплаты подоходного налога. Я не плачу подоходный налог». Тут чиновник воспрянул духом: с заметным оживлением на лице и в голосе он поднялся со своего стула и сказал: «Преподобный Браун, мы будем к вам снисходительны и щедры, мы попросим вас заплатить налог только за последние три года». Он достал из шкафа три налоговых бланка и с торжествующим видом протянул их мне. Он триумфально посмотрел на двух своих «коллег». Свернув и положив их в карман, я поднялся, взял шляпу и сказал ему то, что он, судя по его лицу, не ожидал услышать: «Господин комиссар, – выдохнул я, глядя прямо в его глаза, – имею честь сообщить вам, что в силу договора между Рузвельтом и Литвиновым, подписанного в Вашингтоне 16 ноября 1933 года, я освобожден от этого налога».

Комиссар и оба его «коллеги» стояли, глядя друг на друга в явном замешательстве, и вид у них был одновременно и жалкий, и забавный. Я пошел к двери, не промолвив больше ни слова. Я поехал прямо в американское посольство, так как было необходимо обсудить это дело с послом. Все послы США, которых я застал в Москве, обычно сами старались, чтобы чуть-чуть облегчить мою жизнь. Понимая, что я постоянно нахожусь «под прицелом», они всегда были готовы прийти мне на помощь. Без лишних формальностей и обращения в МИД для соблюдения определенных дипломатических процедур они без особой суеты улаживали эти вопросы. Послы Буллит, Дэвис и Стэндли в случае необходимости официально вступались за меня, чаще всего это делалось на личном уровне.

По необъяснимой причине американский посол того времени не принадлежал к этой категории людей. В предчувствии разочарования я пришел к нему в то утро, которое так хорошо началось. Меня проводили в кабинет посла на четвертый этаж старинного здания на Моховой. Посол сидел за письменным столом спиной к американскому флагу, а его окно выходило на стену восточной стороны Кремля, до которой было всего метров сто. После обычных приветствий я объяснил суть своего дела, ожидая одобрения посла. Перед его приездом в Москву я читал, что он считался хорошим юристом. Читатель может судить об этом по нижеследующему диалогу.

– Господин посол, они снова начинают давить на меня.

– В чем дело?

– Оно касается неувязок с местными властями по поводу подоходного налога.

– Отец Браун, у вас нет дипломатического иммунитета, и вы не можете пользоваться особыми привилегиями. И я не считаю, что могу чем-либо помочь вам.

– Но, господин посол, этот дискриминационный налог вызван только моим духовным статусом. От меня требуют оплаты сорока процентов дохода в пользу советского правительства просто потому, что я – священник.

Это соображение не произвело на посла ни малейшего впечатления. Он тотчас же ответил: «Вы – обычный американский гражданин, живущий за рубежом. Следовательно, вы обязаны подчиняться законам данной страны. Вы должны понимать, что живете не в Соединенных Штатах». Я мог бы ответить, что жил вне Соединенных Штатов с небольшими перерывами с 1926 года, но отдавал себе отчет, что это бесполезно. Я ждал от него всего лишь небольшого ободрения. А он думал только о подчинении закону.

– Отец Браун, вам следует сделать так, как они говорят вам. Я не вижу другого выхода.

– Господин посол, а как насчет договора Рузвельта – Литвинова?

– Что-что?

– Как насчет договора Рузвельта – Литвинова, подписанного в Вашингтоне 16 ноября 1933 года?

После того как я повторил эту фразу, он нажал кнопку на столе, вызвав посыльного. Когда вошел молодой человек, посол сказал ему: «Принесите мне, э-э-э…» – но не смог закончить предложение. Я вновь назвал документ. Посол прочистил горло и повернулся к курьеру: «Пойдите в архив и принесите мне договор Рузвельта – Литвинова от 16 ноября 1933 года». Через минуту посыльный принес маленькую зеленую книжечку.

Сидя на вращающемся стуле, посол начал читать текст соглашения, перелистывая его, как иллюстрированный журнал. Для экономии времени я назвал ему страницу, где находился текст, о котором шла речь. Он прочел этот отрывок, а затем наклонился вперед и, постучав правой рукой по голове, воскликнул: «Вот это да! Отец Браун, вы кое-что тут верно подметили». У него был вид человека, сделавшего открытие. «Идите к инспектору, – сказал он, – и скажите ему, что вы обладаете иммунитетом в соответствии с договором Рузвельта – Литвинова». Я уже сделал это несколькими часами ранее и без совета посла, но очень хорошо знал, что после моего визита к инспектору дело отнюдь не закончится, что придется снова идти туда.

Вскоре я снова был вызван к комиссару. Та же самая девушка препроводила меня в кабинет, где находились те же три человека. На этот раз прием был вежливым, но не таким теплым, папирос мне не предлагали. Я вошел в кабинет с намерением пробыть здесь как можно меньше времени и был полон решимости защитить свое право, заявленное в договоре. Я отклонил предложение сесть и стоял, пока комиссар разворачивал большой лист бумаги. Это был официальный ответ, адресованный настоящему департаменту от Правового отдела МИДа, касающийся моего права на иммунитет. Этот ответ Наркоминдела за № 556/519 сводился к следующему: МИД рассматривал меня как обычного гражданина, обязанного подчиняться законам страны. А так как я имею дело с населением, я должен соблюдать формальности и заполнить бланки.

Затем инспектор официально велел мне заплатить по налоговой декларации с 1938 по 1940 год. Выслушав этот вердикт, вынесенный самыми высокими властями в стране, имеющими дело с иностранцами, я попросил оставить мне копию этого документа. Комиссар не возражал, он казался очень уверенным в себе. Получив копию, я сказал ему следующее: «Господин комиссар, имею честь сказать вам, что я только что разговаривал об этом деле с послом. Отныне, если эта проблема возникнет снова, вы будете разговаривать непосредственно с ним. А я больше не буду иметь дела с вами». Я блефовал, зная полную невозможность для комиссара увидеться с американским послом: в Советском Союзе, в отличие от нормальных стран, дипломаты могут иметь дело только с Министерством иностранных дел и наоборот. Применение вышеупомянутого договора, в случае если это дело будет иметь продолжение, было не игрой. Почему, собственно, именно этот договор между США и СССР должен оставаться лишь на бумаге?

Тщетно я пытался поскорее увидеть посла снова: мне передали, что он сможет принять меня только через пять дней. И эта встреча была бурной. Он начал говорить мне, что проинформирован о моей ситуации, но отношения между нашими странами улучшаются, и что бы я ни говорил ему, он отвечал мне этим бессмысленным клише. Затем он заговорил о моей зарплате: когда я сказал ему, что не получаю никакой зарплаты, он выразил большое удивление, по его словам, отсутствием поддержки со стороны моих высших иерархов. Но ведь дело было в другом. Я был в принципе не согласен со специальным налогом в сорок процентов для священников, и договор предусматривал именно такие ситуации. Его полное непонимание проблемы стало очевидным, когда он предложил мне написать письмо моим иерархам, чтобы попросить средства, в которых я не нуждался. «Я всегда думал, – сказал он, – что у вас приличный бюджет». Полностью избегая темы разговора, ради которого я пришел, он продолжал говорить мне, как он удивлен, что я «оставлен без средств к существованию». Было неприятно видеть, как он переменил тему беседы и понапрасну теряет время.

Странно было слышать собственного посла, предлагающего мне получить средства от иерархов, чтобы я мог заплатить советскому правительству сорок процентов от этих средств! Я чувствовал необходимость дать ему понять, насколько оскорбительно его предложение. И только потом он вспомнил о цели моего визита к нему; в конце встречи он сказал, что разговаривал с Вышинским и Лозовским о «моих разных делах и мелких неприятностях», и добавил: «Отец Браун, если Советы настаивают, я не вижу возможности помочь вам». Я ответил, что, если дело возникнет снова, я надеюсь, что он встанет на мою защиту. После этого он задал мне удивительный вопрос, упомянув о беседе с Вышинским и Лозовским: «А вы не можете прекратить общение с русскими людьми?» Это и было настоящей причиной давления на меня! Посол был согласен с Советами, недовольными тем, что моя церковь полна русскими прихожанами.

Я немедленно разочаровал посла, надеявшегося, что я повешу на двери церкви табличку с надписью: «Только для американцев и иностранных прихожан». Чем недовольны Советы? Кто виноват в том, что закрыты другие католические церкви в Москве? Кто арестовал не только католическое, но и православное, протестантское, иудейское и мусульманское духовенство на много километров вокруг Москвы? Я поинтересовался, рассказывал ли Вышинский о своей постыдной роли в судебном преследовании священников! Предложение посла прекратить мое общение с русскими прихожанами наполнило меня стыдом, особенно при взгляде на американский флаг, символ свободы. После этого посол повторил: «Отец Браун, если они будут настаивать на этом, я ничем не смогу помочь вам».

Вооруженный такой мощной поддержкой, я снова отправился в отдел подоходного налога с намерением сказать комиссару, что дело теперь целиком зависит от посла Соединенных Штатов Америки. Но он был занят, и я передал сообщение через секретаря. Все семь лет, которые я прожил в Советском Союзе после того инцидента, попытки запугивания продолжались, но меня больше не беспокоили по поводу налогов. Однако мои «добрые» друзья никоим образом не исчерпали набор приемов, ловушек и уловок, старательно придумываемых для моего «удобства» и «спокойствия».