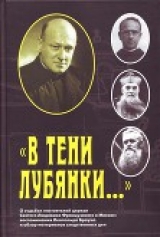

Текст книги "«В тени Лубянки…»

О судьбах настоятелей церкви Святого Людовика Французского в Москве: воспоминания Леопольда Брауна и обзор материалов следственных дел"

Автор книги: Леопольд Браун

Соавторы: И. Осипова

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)

Реальные условия жизни этих детей всегда скрывались; огромное число этих яслей на самом деле обычные сиротские приюты и другие заведения данного типа. Уход, пища, одежда и внимание, уделяемое малышам, в основном вполне хорошие, но они никогда не заменят Богом данное право детей на заботу родителей. Полностью обезличенная забота государства никогда не заменит родительского внимания и не пытается это сделать. Наоборот, система, по его мнению, тем прочнее, чем больше детей становятся обезличенными в коллективных социальных реалиях, – этот медленный, но неотвратимый процесс уже дает свои результаты. Коммунистическая система посвящена реализации чисто материальных потребностей, в то время как семейное воспитание, связанное с христианскими или другими религиозными убеждениями, считается простым пережитком старых буржуазных обычаев. Некоторые ясли находятся в ведении МВД – КГБ.

Вне зависимости от возраста каждый человек тщательно регистрируется и отслеживается. Паспорта выдаются внутренним отделением тайной полиции, действующим через гражданские органы милиции, непосредственно связанные с МВД – КГБ. Человек должен не просто иметь внутренний паспорт, но он должен быть еще и политически чистым, если его держатель не хочет иметь проблем с законом. Имеется несколько категорий паспортов, хотя по внешнему виду все они похожи. Вообще говоря, существует два типа паспортов: один – для внутреннего пользования, другой – исключительно для зарубежных поездок, при этом МВД вручает иностранные паспорта на время поездки взамен сдаваемых внутренних паспортов. Обладатель иностранного паспорта никогда не чувствует себя свободным, находясь за рубежом, так как его ближайшие родственники в это время рассматриваются как заложники. И хотя не существует законов, подтверждающих такую практику, это тем не менее реальность.

Русские люди за рубежом постоянно подвергаются проверке, чтобы у них не возникло желания порвать с их принадлежностью к СССР. Кроме того, каждый советский гражданин отчитывается перед одним из агентов, связанным с аккредитованной дипломатической или консульской миссией под прикрытием кого-либо вроде атташе. Дипломатический иммунитет теперь защищает тайную и явную деятельность мучителей, скрывающихся под личиной дипломатов, которые злоупотребляют иммунитетом, гарантированным международным законом. Зарубежные отделы МВД – КГБ каждые две недели проверяют находящихся в зарубежных поездках артистов, членов закупочных комиссий, моряков торговых судов, корреспондентов – словом, всех держателей советских зарубежных паспортов. Живущие группами регулярно собираются местными политруками для допросов и агитации. Корреспонденция советских людей, живущих за рубежом, проходит через посольскую дипломатическую почту, досматриваемую МВД – КГБ. Советские военные, морские и военно-воздушные представительства, не говоря уже о «культурных» и торговых, во всем контролируются МВД – КГБ. Как ни странно, все советские служащие за рубежом объединены в профсоюзы, но не в принятом на Западе смысле этого слова. Они регулярно сдают взносы, и часть этих денег, собираемых в иностранной валюте, идет на распространение мировой революции через упоминавшийся уже МОПР.

В границах СССР граждане всех полов и возрастов регистрируются от рождения до смерти в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС-ах). Я бывал в некоторых из них в различных российских городах и деревнях. Только в одной Москве насчитывается двадцать три такие конторы, в которых хранятся записи о рождениях, браках и смертях. Русские люди, родившиеся в местах депортации, в ссылке или концентрационных лагерях, являются объектом гораздо более внимательного контроля. Политические заключенные, лишенные своих прав, не имеют паспорта, но они и их дети внесены в специальные списки, доступ к которым имеет только начальник лагеря – сотрудник МВД – КГБ. Он один знает, кто числится среди живых, а кто умер. Имена тех, кто был расстрелян в лагерях, погиб от болезней и физического истощения, просто вычеркивались из списков; члены семьи узнавали о смерти своих близких случайно, обычно с чьих-то слов. На многие годы заключенных лишали права переписки; их лишали паспортов и других основных документов, чтобы предотвратить попытки к бегству, однако многие из них все же пытались освободиться от мертвой хватки своих мучителей.

Особо жестокие волны террора и чисток, затронувших широкие слои населения, затрагивали и многих высокопоставленных людей. Вследствие важного положения этих жертв либо по причине их количества МВД – КГБ временами стали посылать извещения об их смерти мужьям, женам и детям умерших. Но для сокрытия истинной причины и обстоятельств их смерти был отдан приказ ЗАГСам выдавать свидетельства в вежливой форме, удостоверявшие реальную или вымышленную причину смерти важной персоны. Я видел такое официальное свидетельство, выданное в Москве о смерти человека, умершего за тысячи километров при самых невероятных обстоятельствах. Такое происходило особенно часто во время чисток, последовавших после убийства Кирова, а также в середине и в конце 30-х годов, когда при Ежове и Ягоде полились реки крови.

Многие из этих жертв – доктора, профессора и инженеры – умерли от эпидемии чумы в дальних лазаретах концентрационных лагерей, но в извещении о смерти из ЗАГСа, которое я видел своими глазами, не было упоминания об этих обстоятельствах. Я знаю из абсолютно надежных источников о трагическом конце одного известного профессора, арестованного во время безжалостной повальной расправы Ежова с интеллигенцией и скончавшегося в лагере от бубонной чумы[151]151

Речь идет об Альберте Альбертовиче Отте, муже Алисы Бенедиктовны Отт, старосты прихода Святого Людовика Французского в Москве, погибшем в лагере в 1939 году. Справка о нем приведена в Приложении I. – Прим. сост.

[Закрыть]. Жену даже не известили о его аресте: муж просто не пришел к ужину. Его вдова показала мне свидетельство о его смерти, полученное из муниципальных органов власти четыре месяца спустя. Там ничего не было сказано о том, что он умер, будучи политическим заключенным, и что смерть наступила в лагере; в свидетельстве о смерти упоминался только его возраст и место смерти, затем следовало несколько терминов на латыни, «объясняющих», что человек умер от сердечной болезни!

Таков всеобъемлющий контроль МВД – КГБ над беспомощным населением. Но Советы интересуются не только количеством людей в стране и где они находятся, намного важнее им знать, о чем они думают. МВД – КГБ хотят знать, как русские люди реагируют на коммунистическое правление, каковы их политические склонности и тенденции отношения к коммунизму, – это является основной заботой агентов и определяется без больших усилий. Оппозиция к партии редко возникает в административных кругах, но многие факты доказывают, что среди них существует междоусобная борьба. Убийство Кирова – самое красноречивое доказательство этого. Затем последовали смерти при таинственных обстоятельствах Орджоникидзе и Жданова, не говоря уже об исчезновении Фрунзе несколькими годами ранее.

МВД – КГБ имеют гораздо больший контроль над населением, чем думают западные наблюдатели. Вся советская промышленность контролируется тайной полицией через администрацию заводов, фабрик, артелей, не принимающих ни одного решения без уведомления партийных лидеров. То же происходит в системе образования, от детских яслей до университетов; рядом с деканом, ректором, директором школы всегда находится партийное око. Так же и в сельском хозяйстве. Все стороны советской жизни являются объектом внимания МВД – КГБ. В санаториях, больницах, родильных домах, яслях, парках развлечений, аудиториях и даже в церквях есть прикрепленные информаторы; не являются исключением библиотеки, театры, читальные залы, школы и университеты.

По всей стране раз в две недели русские люди из всех слоев общества обязаны участвовать в политических беседах. Встречи этого рода называются «собраниями», прогулять которые не разрешается. Линия партии провозглашается не только в газете «Правда», официальном органе государства, директивы также «озвучиваются» при огромном скоплении народа, собранного в приказном порядке. Митинги собираются на заводах, в парках культуры и отдыха, в колхозах, повсюду; и все ораторы связаны с МВД – КГБ. Во всех пятнадцати республиках темы бесед одинаковые: неизменные лекции о международном положении; на Украине, в Казахстане, других республиках отличается только язык бесед, но тема никогда не меняется. МВД – КГБ проверяют не только обязательную посещаемость граждан, но также и назначенных агитаторов.

Это единственная форма политической мысли, доступная простому народу, а отклонения от основной линии неизменно преследуются; в этом смысле царит коммунистическое равенство. Очевидно, что такой коллективный подход к массам оглупляет умы, поскольку всем говорят одно и то же; всех подгоняют под одну гребенку с небольшой адаптацией. Конечный результат такого процесса – создание идеального homo politicus sovieticus. Но это не всегда происходит. И партия не дремлет. Десятилетия идейной обработки все еще не подавили индивидуальности многих хороших людей; русские мужчины и женщины все еще хотят думать сами, хотя уже давно поняли цену молчания, несмотря на 125-ю статью конституции. Каждый нормальный человек одарен Создателем независимыми нравственными качествами, и русские не исключение. Несмотря на регламентацию мышления в СССР, каждый человек хочет иметь собственное мнение. А его можно высказать только в узком семейном кругу или среди абсолютно верных друзей. Но даже в семье нужно сохранять секретность и благоразумие, потому что детей в школе обучают доносить обо всем, что они слышат дома.

Ни один русский человек не осмелится высказаться открыто в конторе, на заводе или в колхозе; по этой причине проверка людей в семьях приобретает огромную важность. Все дома находятся в ведении домоуправления, подчиняющегося милиции и КГБ; каждое жилое здание имеет заведующего, который возглавляет домовый комитет. Он может и не быть членом партии, но его ответственность простирается дальше проблем обслуживания и ремонта дома. Его больше беспокоят политические проблемы, и очень немногие задерживаются надолго на этой должности. Ведь кроме обслуживания дома каждый управдом должен докладывать в МВД – КГБ о политическом состоянии и убеждениях жителей, проживающих в доме. Кроме того, никто ни при каких обстоятельствах не может проживать в доме без регистрации в домовой книге; регистрация происходит только по предъявлении паспорта и других важных документов; в такой прописке вам могут и отказать без объяснения причин. Политическим преступлением считается предоставление жилплощади человеку без регистрации. Нарушение влечет за собой шесть месяцев исправительных работ или лишение свободы на два года. Домовая книга держится строго под замком и периодически проверяется агентами тайной полиции. Эти меры должны отбить у людей охоту предоставлять убежище беглецам, дезертирам и другим людям, скрывающимся от «правосудия», однако вся Россия кишит такими беглецами, скитающимися, как загнанные звери.

Сталин однажды провозгласил, что дети не отвечают за «преступления» отцов: это было сказано в официальной речи в Москве и опубликовано на следующий день в «Правде». Вся иностранная пресса перепечатала этот перл сталинского обмана в таком стиле, что многие были готовы поверить в наступление новой эры политической эмансипации на многострадальной русской земле. Но советский фюрер также однажды сказал иностранным корреспондентам, что он за «свободную и независимую Польщу». В Советском Союзе практически не происходит пересмотра приговоров, разве что иногда для «показухи»[152]152

Например, в конце 1930-х Л. Берией для «показухи» было освобождено немного заключенных, несправедливо обвиненных во времена «нарушений», допущенных при Ежове. – Прим. сост.

[Закрыть]. Например, некоторые жертвы, несправедливо обвиненные во времена «нарушений», допущенных Берией, были полностью реабилитированы в конце 50-х годов.

МВД – КГБ следят за тем, чтобы те, кто отбывал наказание по политическому приговору, были отмечены клеймом на всю жизнь. Это относится не только к заключенным, но и к их ближайшим родственникам, иногда включая родню мужа или жены. Несмотря на отсутствие по этому поводу закона, при приеме на работу, например, требовалось заполнение анкеты, в котором был и такой вопрос: «Были ли вы или члены вашей семьи приговорены за политические преступления?» Узникам, освобождавшимся из заключения, выдавались паспорта, отличавшиеся, однако, от прежних конфискованных у них документов; новый паспорт априори исключал определенные категории занятости. Наказание могло быть разной степени и длительности: я видел своими глазами очень много таких паспортов; их мне показывали несчастные люди, проезжающие транзитом через Москву с разрешением пробыть там двадцать четыре или сорок восемь часов по пути к месту депортации в отдаленные районы страны. Там они, будучи «свободными», могут выполнять неквалифицированную работу и «свободно» два раза в месяц докладывать о себе в местное отделение МВД – КГБ. Вот так контролируется вся внутренняя жизнь в СССР.

Теперь рассмотрим некоторые аспекты проверок на транспорте.

2. МВД – КГБ контролируют передвижения населения и перевозки

Второе отделение МВД – КГБ контролирует практически все, что движется, и тех, кто пользуется транспортными средствами. Агентов этого отделения легко отличить по темно-красному верху их форменных фуражек. МВД – КГБ не управляют железнодорожным транспортом; об этом заботится Министерство путей сообщения (Минпуть); и персонал железных дорог имеет собственную униформу. В Советском Союзе всегда было невероятное число крушений поездов, особенно товарных; трудно сказать, является ли это следствием саботажа или неэффективности работы. Хотя в прессу практически не проникают сведения о таких авариях, они происходят с очевидной регулярностью. Если они учащаются, МВД – КГБ начинают массовые аресты; устраиваются открытые или закрытые суды, заканчивающиеся депортациями, и на какое-то время снова наступает «нормальная» жизнь.

Кроме пристального наблюдения за работниками железной дороги, это отделение осуществляет постоянную проверку всех путешествующих. В нормальных странах для того, чтобы воспользоваться железнодорожным, водным или воздушным транспортом, необходимо просто купил, билет. В СССР все по-другому: чтобы купить билет на поезд дальнего следования, надо предъявить паспорт, командировочное удостоверение, справку с места работы или пенсионную карту. В каждой билетной кассе и бюро путешествий работает, по крайней мере, один агент МВД – КГБ, который должен знать, кто вы, куда собираетесь ехать, к кому и на сколько.

Иностранцы, как правило, не подвергаются таким неудобствам; их контролируют более осторожно. В любом случае обладателей иностранных паспортов, путешествующих по СССР, проверяют задолго до предоставления им въездной визы. Путешествующие через «Интурист», приглашенные делегации, гости ВОКСа, дипломаты и журналисты, имея необходимое разрешение, могут путешествовать месяцами, не чувствуя особого контроля. Огромные области Советского Союза просто закрыты, в том числе и для иностранных гостей. Территории Главного управления лагерей (ГУЛАГ) входят в категорию закрытых. Большая часть лагерей находится на севере Европейской части России; в азиатской части страны, в Казахстане и Сибири, также содержится огромное количество политических заключенных.

Немногие существующие в СССР асфальтовые и бетонные дороги просто усыпаны контрольно-пропускными пунктами МВД – КГБ; днем и ночью их патрульные автомобили разъезжают по шоссе. Грузовые перевозки в стране недостаточно развиты вследствие отсутствия дорог. Советские водители грузовиков подвергаются таким жестким испытаниям, которые едва ли выдержал бы западный человек; они не могут проехать и тридцати-пятидесяти километров, чтобы не быть вынужденными остановиться по той или иной причине, чаще всего из-за механических неполадок. Водители сделанных в России машин всегда готовы к поломкам. Колеся по Советской России, я неоднократно видел грузовики, стоящие на обочине. Часто причиной неполадок являются спущенные шины; советская промышленность добилась успехов в изготовлении шин из синтетической резины, однако качество внутренних камер все еще неудовлетворительно. Вторая проблема терпеливых российских водителей – неполадки двигателя.

Кроме того, и загруженные, и порожние грузовики нередко останавливают патрули МВД – КГБ на дорогах для проверки паспортов водителей и документов на машину; паспорта выдаются на людей, грузовики, легковые автомобили и некоторые виды машинного оборудования. Все, что имеет паспорт, должно иметь дело с МВД – КГБ; все, что движется по земле, воде и в воздухе, находится под их контролем. Большое число водителей грузовиков находятся на выполнении исправительных работ; и мужчины, и женщины используются на разных видах работ по приговору. В Советском Союзе женщины пользуются такими же «правами», как и мужчины, в том, что касается политического или гражданского ареста; у них должны быть в порядке все документы, если вдруг их потребуют агенты МВД – КГБ.

Люди могут быть приговорены к различным видам «общественных» работ, например, к исправительным работам без лишения свободы передвижения. Водитель грузовика, как и парикмахер, токарь, бухгалтер или учитель, может быть приговорен народным судом к работе на основном месте занятости, но часть зарплаты при этом перечисляется в пользу государства. Это случается довольно часто и является естественным следствием развитого социализма. Такая система требует и соответствующей бюрократии, которую трудно понять человеку с Запада. Чрезмерно развившаяся бюрократическая система федерального правительства США не идет ни в какое сравнение с советской.

Когда я сказал, что МВД – КГБ контролируют движение на земле, на воде и в воздухе, это не было преувеличением. В мирное время, не говоря уже о военном, те немногие русские люди, у которых есть собственный автомобиль, могли купить только определенное количество бензина в месяц. Надо помнить, что ни в одном уголке Советского Союза нельзя приобрести ни единой капли лишнего бензина, кроме черного рынка. Дипломаты, журналисты и аккредитованные иностранцы получают бензин в соответствии со своим статусом, но никогда больше обусловленного количества.

Однажды московский консул привез из-за рубежа моторную лодку, оснащенную дорогим оборудованием; каждый раз, когда он пользовался ею, за ним пыхтели на своей примитивной посудине агенты МВД – КГБ, пытаясь не потерять его из вида. Но настоящие проблемы начались, когда из США прибыл частный самолет посла Буллита, который должны были обслуживать американские пилоты и механики. Самолет был припаркован на аэродроме в Тушино, на окраине столицы, где каждый год в августе проводится праздник Военно-воздушного флота. Всех интересовало, как поведут себя «ангелы-хранители», когда посол полетит на своем самолете: и ясным летним днем вся американская колония отправилась в Тушино приветствовать американского посла, возвращавшегося в столицу на своем самолете. Внезапно мы услышали звук мотора самолета и увидели далеко в небе маленькую точку – это был самолет Буллита, возвращающийся из Одессы. Вскоре вслед за ним появилась другая точка: конечно же, это была тайная полиция, сопровождающая посла в небе. Впервые посольский самолет пролетел над Советским Союзом, и, как оказалось, «ангелы-хранители» не подкачали и на этот раз тоже.

Иногда такая «охрана» становилась опасной. Через много лет у другого посла было два «паккарда», прибывших в Москву водным путем; посол любил лично ездить за рулем, что было неслыханно в стране пролетарского равенства. Сталина, Хрущева, Микояна, Кагановича и других крупных «шишек» никогда, ни при каких обстоятельствах невозможно было даже представить за рулем, не говоря уже о комиссарах более низкого ранга. Но два препятствия мешали послу наслаждаться автомобильным спортом: он любил резко тормозить, а его постоянно сопровождали «ангелы-хранители», которые не должны были терять его из вида. Однажды он был вынужден очень резко затормозить, так что «ангелы», ехавшие непосредственно за ним, врезались в зад «паккарда».

Временами такое рвение в работе агентов МВД – КГБ приводило к смехотворным ситуациям. Один посол любил освежиться во время короткого, но жаркого лета, купаясь в Москве-реке, и отправлялся для этого за двадцать миль от города. Когда он входил в воду, его «ангелы» делали то же самое. Однажды, после того как эта комедия продолжалась довольно длительное время, посол приехал на то же самое место, но на этот раз с единственной целью найти свою соломенную шляпу, потерянную в предыдущий день. Думая, что посол собирается плавать, «ангелы» быстро разделись и бросились в реку. Тем временем шляпа была найдена, и, быстро сев в автомобиль, посол приказал шоферу ехать обратно в город, а сам дружески помахал рукой «ангелам» МВД – КГБ. С быстротой молнии они выскочили из воды и бросились к своему автомобилю: мокрые и полуголые, они мчались в город, стремясь не потерять посла из вида.

В Москве были сотни автомобилей МВД – КГБ с двумя агентами на каждом, используемых для выслеживания дипломатов, военных атташе и некоторых гостей, приехавших по приглашению ВОКСа. Однако их число несравнимо с армией агентов, рассылаемых по поездам, пароходам, самолетам для слежки за людьми собственной страны. СССР состоит из пятнадцати независимых республик; правительственные агенты одной республики не имеют дел с агентами других и не подчиняются приказам их начальства. Украинцы не вмешиваются в дела грузин, что показывает их внешнюю независимость, но она не касается МВД – КГБ; их агент может показать свою власть и юрисдикцию в любой части СССР.

МВД и КГБ имеют длинные руки, не признающие границ: они действуют в Вашингтоне, Лондоне, Париже и других иностранных столицах, работая под маской дипломатов.

3. МВД – КГБ на границах

СССР занимает одну шестую часть суши, что в три раза больше территории США. Самый быстрый советский поезд преодолевает расстояние от советско-польской границы до Тихого океана больше чем за две недели. Двенадцать различных стран граничат с советской территорией в Европе и Азии; примерно через каждый километр граница патрулируется часовыми, одетыми в ту же форменную одежду МВД – КГБ, только верх фуражек у пограничников зеленого цвета.

Холодная зона арктической тундры патрулируется только самолетами. Все другие границы охраняются пограничниками днем и ночью; наиболее доступные участки ночью освещаются мощными прожекторами. Каждый пограничник вооружен винтовкой и приказом стрелять на поражение. Когда бесполезно огнестрельное оружие, применяются специально обученные собаки, бегущие по следу нарушителя границы. Многих беглецов загрызли до смерти; собаки набрасываются на своих жертв, мужчин или женщин, убивают или калечат их в свете прожекторов. Многие из этих несчастных, пытающихся бежать, становятся легкой целью вооруженных солдат, когда падают в болото и грязь, пытаясь уползти или зарыться. За все двенадцать лет, прожитых в России, никогда я не встречал никого, кто пытался бы проникнуть в страну; наоборот, огромное количество людей искало случая, чтобы бежать из нее. Вторжение Германии дало многим русским шанс; однако надежды тысяч людей были разбиты в конце войны, когда за ними были посланы отряды МВД – КГБ. Благодаря Потсдамскому соглашению Берия добился их репатриации. Западные дипломаты, и американские в том числе, могли бы хорошо подумать об этом, планируя работу психологических передач своих радиостанций.

4. Карательные методы борьбы с контрреволюцией

МВД и КГБ дополняют друг друга. Служба безопасности КГБ редко упоминается в иностранной прессе, тем не менее именно КГБ всегда был главной опорой режима, играя невидимую, но важную роль в решениях Президиума ЦК Компартии. На самом деле это целая армия со своим собственным генштабом, к которому в прошлом принадлежал и ныне покойный Георгий Зарубин, служивший одно время послом в Вашингтоне.

КГБ – это сильная рука Президиума ЦК и, конечно, всей партии. Если задача Красной армии – защищать страну в случае нападения, то задача КГБ – бороться со своим народом. Каждый русский знает это, хотя все операции КГБ окружены полным молчанием. В его истории нет ничего, кроме кровавых репрессий, массовых убийств, депортаций и уничтожений. В конце 1945 года в советской прессе упомянули о почетной роли некоторых подразделений НКВД. Превосходя в бесстыдстве Совинформбюро, которое кормило иностранных корреспондентов небылицами во время Второй мировой войны, «Правда» имела наглость опубликовать приказ генералиссимуса Сталина о награждении войск НКВД за доблесть. Эта «доблесть» состояла в том, чтобы принуждать идти в бой целые дивизии Красной армии[153]153

Имеются в виду заградительные отряды сотрудников НКВД, находящихся за дивизиями Красной армии и расстреливающих отступавших во время боя красноармейцев из пулеметов. – Прим. сост.

[Закрыть], отказывающиеся воевать против вермахта. Войска Красной армии редко дислоцировались с отрядами КГБ, и неприязнь к ним вполне понятна.

Когда в государственном планировании происходили сбои, особенно когда крестьяне отказывались выполнять нормы сдачи зерна, войска КГБ направлялись на «усмирение» этих районов. Войска КГБ размещались в стратегических районах СССР для наведения «порядка» в критических ситуациях, которые периодически возникают повсеместно. Каждая союзная республика охраняется этими безжалостными солдатами. Хрущев солгал, не моргнув глазом, когда во время одного из двух своих визитов в Америку резко прокомментировал «Неделю покоренных наций», провозглашенную в 1960 году президентом Эйзенхауэром. Генсек компартии возражал против этого, настаивая на том, что покоренные нации существуют только в капиталистических государствах; лучшее доказательство этого, по его словам, тот факт, что ни одна из советских республик не вышла из состава Союза, хотя право на самоопределение гарантировано советской конституцией.

Хрущев аргументировал это в той же самой манере, в какой посол Литвинов убеждал президента Рузвельта, цитируя советский закон о религиозной свободе в России. Хрущев только забыл сказать своим слушателям, что прежде существовало шестнадцать советских республик. Одна из них была полностью разгромлена объединенными отрядами МВД – КГБ, когда многочисленные народы Дальнего Востока в конце 50-х годов открыто заявили о том, что не хотят быть в составе Советского Союза[154]154

Здесь, по-видимому, автор перепутал республики. Дальневосточная республика, провозглашенная на территории Забайкалья и российского Дальнего Востока 6 апреля 1920 года, официально независимое и демократическое государство с капиталистическим укладом в экономике, просуществовала только до 1922 года и в состав СССР не входила. Возможно, автор имел в виду историю создания в марте 1940 года Карело-Финской ССР, вошедшей шестнадцатой республикой в состав СССР, но в 1956 году реорганизованной в Карельскую АССР. – Прим. сост.

[Закрыть]. И немедленно в действие вступили отряды КГБ: начались беспощадные убийства, сожжение деревень и разгон оставшегося населения.

Солдаты КГБ набираются из азиатских провинций, где преобладают монголоиды; их отряды известны во всех политически беспокойных республиках, особенно на пока еще не «усмиренной» Украине, – эти безжалостные войска люди называют карательными отрядами КГБ.

Несмотря на крутые меры по предотвращению контрреволюционной деятельности, временами в различных уголках этой огромной страны люди показывали, что они сыты по горло такой системой. В большинстве случаев их единственным оружием было пассивное сопротивление; открытые бунты случались чрезвычайно редко, но все-таки случались. Многие ли за пределами СССР знают о том, что НКВД подавил во время войны два восстания на Дальнем Востоке? Оба были потоплены в крови и остаются во многом неизвестными до сих пор.

Когда такие мятежи происходили в мирное время, их усмиряли быстро и самым радикальным образом: за несколько часов опустошались деревни или целые районы, а население набивали в фургоны и депортировали. Государство (читай: Коммунистическая партия) всегда знало, каким образом использовать этих несчастных людей, особенно вследствие нехватки рабочей силы, выявленной переписью 1939 года. Всегда существовала какая-нибудь крупная стройка в радиусе нескольких сот километров, куда направлялось непокорное население в качестве рабочей силы. А тайная полиция имела собственные задачи, например прочесывание окрестных лесов, – эти широкомасштабные акции взятия в коллективное рабство подавались в советских иноязычных публикациях как «общественный подъем».

Можно с уверенностью сказать, что общее количество людей, депортированных в России за три века династии Романовых (1613–1917), не идет ни в какое сравнение с числом арестованных и депортированных с начала советского правления. Не говоря уже об относительно комфортабельном положении узников царизма, многим из которых разрешалось свободно передвигаться и заниматься работой по своему выбору. Невозможно оценить число политических заключенных, существующих в СССР в настоящее время, не говоря уже о толпах «непокорных», присланных в Россию из стран-сателлитов, например из Польши, Венгрии и других «освобожденных» стран. На эту тему нет данных государственной статистики – это и есть настоящая государственная тайна, умело скрываемая при переписи населения. Тем не менее об этом говорят все, так как практически во всех семьях страны есть арестованные или сосланные.

Царский режим все-таки обнародовал надежные статистические данные: энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона, последнее авторитетное российское издание, опубликованное до пришествия Ленина, сообщает, что в 1897 году в России было 298 577 душ, сосланных в Сибирь. Это было за восемь лет до революции 1905 года; и все они прошли судебные разбирательства в соответствии с действующими тогда законами. Всего за один месяц Советы арестовали и сослали без суда и следствия больше народу, чем царский режим за целый год. А за один год после создания НКВД был превышен позорный рекорд нацистского гестапо под руководством Генриха Гиммлера. Массовые репрессии в современной России не поддаются описанию; не делалось ни одной попытки сравнить их с дореволюционными временами. Нечестно, несправедливо и несерьезно говорить, как это делают некоторые, что Россия всегда жила при репрессивной системе. Обманывают те, кто убеждает, что русским людям лучше живется при МВД – КГБ, чем было при царском Охранном отделении.

Вот в такой постоянной атмосфере давления и террора мне пришлось тогда жить; война не только не устранила их, а, наоборот, усилила. При взгляде на события прошлого удивление вызывает тот факт, что режим не развалился во время нападения Германии; но те, кто знает, что происходит за кулисами карательной деятельности МВД – КГБ, конечно, не удивляются. Мне хочется немного забежать вперед и сказать, что, если бы не было огромной материально-технической поддержки ленд-лиза, советское гестапо перестало бы существовать. А вместе с ним исчезло бы советское полицейское государство, подпиравшееся МВД – КГБ.