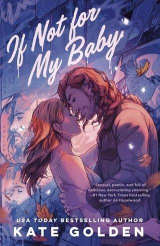

Текст книги "Если бы не моя малышка (ЛП)"

Автор книги: Кейт Голден

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)

7

Неделя в туре Кingfisher проходит куда лучше, чем тот первый вечер в Мемфисе. Сегодняшняя толпа в Роли такая же шумная – и больше, чем в Атланте и Шарлотте вместе взятых, – но я уже не нервничаю так, как раньше. Я понимаю, что делаю. Выступления Холлорана всё ещё производят на меня впечатление, но я больше не на грани слёз, и с той самой ночи не пропустила ни одной реплики – считаю это двойной победой.

Вот только к жизни в дороге я так и не привыкла. Каждый новый город переворачивает девяносто процентов того, что я знала о мире. Каждая главная улица, каждый новый пейзаж напоминают, как узко я раньше смотрела на всё вокруг. В Черри-Гроув меня до сих пор зовут «выпускницей с лучшими оценками», а в группе я выигрываю в «Я никогда не…» – у меня ни один палец не опускается. Я просто видела и делала в жизни гораздо меньше, чем все остальные здесь.

И всё же сомнения – ничто по сравнению с усталостью. Я постоянно забываю, какой сегодня день и ела ли я вообще. Дело даже не в концертах – в старшей школе я могла петь, танцевать и играть два часа подряд и заканчивала вечер полная энергии. Нет, всё дело в жизни на автобусе.

Моя койка под койкой Молли, и почти каждую ночь они с Питом устраивают такие акробатические номера, будто цель – прорвать матрас и свалиться на меня. Молли совсем не стесняется, а Пит звучно выражает восторг. Даже когда эти голубки наконец засыпают, сверху доносится храп, а Рен, Коннор и Грейсон продолжают играть в карты и пить пиво до рассвета.

И всё же никакие звуки не сравнятся с грохотом колёс автобуса по неровным дорогам, когда ты зажат в своей крошечной нише. Одна мысль о том, что впереди ещё семь недель такого, уже добавляет мне морщин. Поэтому я вынуждена нарушить клятву, которую дала Инди и Молли, – пойти с ними сегодня вечером.

– Только не злитесь, – умоляю я, когда мы выходим из площадки в прохладную ночь. Машины сигналят у заграждения, фанаты кричат вдоль улицы, дожидаясь Холлорана. – Клянусь, в Ричмонде – я вся ваша.

– Там нет ночной жизни, – дуется Инди. – А этот бар – тот самый, где Курт Кобейн врезал парню из Pearl Jam!

– Якобы, – уточняет Молли, рассматривая свои чёрные ногти.

– Якобы, – послушно повторяет Инди.

Я улыбаюсь. Они странная парочка. Инди – почти колибри в человеческом обличье, а Молли, возможно, ведьма. Но они неразлучны, и я искренне рада, что они так быстро приняли меня.

– Простите, – говорит кто-то сбоку, и я чувствую лёгкое касание. Холлоран проходит мимо, его глаза на миг встречаются с моими. Капюшон надвинут на голову, волосы закрывают половину лица. Он похож на красивого, печального друида. Его глаза бездонны. – Привет, – произносит он тихо.

От его голоса у меня, как всегда, проваливается живот. Не только из-за глубины, но и из-за мягкости – в разговоре он звучит совсем иначе, чем когда поёт.

Я открываю рот, чтобы ответить, но слова не выходят. Пустые облачка реплик парят над головой. Мерцающий курсор.

Он хмурится. Мгновение чистого недоумения у нас обоих. Почему я не могу заговорить? Мы оба задаёмся этим вопросом, но именно я должна знать ответ. Он почти тянется ко мне – будто хочет убедиться, что я в порядке. Но тут его быстро проводят через толпу, и он исчезает в машине вместе с Джен.

– Клементина? Бар Курта Кобейна? – напоминает Инди.

Это было странно. Я просто смертельно устала.

– Как бы ни звучало заманчиво… – начинаю я.

– Ты вчера тоже не пошла, – жалуется Инди. – Ты что, нас ненавидишь?

Молли поднимает взгляд. Её губы блестят в свете фонаря, и я понимаю: ей бы, возможно, было всё равно, если бы я её ненавидела, но если я обижу Инди – она выцарапает мне глаза. Я моргаю дважды, чтобы избавиться от картинки.

– Нет! Совсем нет. Просто сегодня у нас впервые нормальный отель, а значит – настоящая кровать. И мне нужно повторить новые песни из сет-листа. Пожалуйста, отпустите меня сегодня, и я клянусь, в следующем городе, где есть ночная жизнь – пойду с вами. Атлантик-Сити?

Инди задумывается, а я затаиваю дыхание. Мне это необходимо – и для тела, и для психики. Но я не хочу их разочаровывать.

– Ладно, – вздыхает она, беря Молли за руку. – Учись, а мы напьёмся. Но я тебя предупреждаю: в Атлантик-Сити ты моя. – Она зловеще смеётся, и её веснушки сжимаются на носу, а Молли даже усмехается.

– Договорились, – говорю я.

В отеле меня встречает белоснежный оазис – просторная комната и мягкая кровать.

Я сбрасываю сапоги, бросаю сумку на стол и с разбегу падаю на одеяло. Чистая хлопковая ткань обнимает меня, и усталость, наконец, отпускает.

Я звоню маме, как и каждую ночь, но вызов уходит в гудки – видимо, она уже спит. Представляю, как она храпит под Секретные материалы, и в груди отзывается лёгкий укол тоски по дому.

Но он другой, чем я ожидала. В нём есть даже капля облегчения – быть здесь, а не там.

После сникерса из мини-бара и долгого горячего душа, я наконец-то почти почувствовала себя человеком – маска для лица сделала своё дело, а те неприятные чувства, связанные с домом, я списываю на недосып. Теперь можно сосредоточиться. Мне нужно выучить тексты и отрепетировать вокал. Устроившись поудобнее под одеялом в гостиничном халате, я открываю страницы.

Джен заметила, что акустические песни в середине сета снижают энергию публики, поэтому она заменила их двумя более зажигательными блюз-роковыми хитами Холлорана. Один из них, “Heart of Darkness”, я узнала сразу – он есть в моём редко используемом, но жизненно важном плейлисте “Feeling Hot Tonight”. Второй, “Meadowlark” – бодрая песня, в которой упоминаются бузина и нежные чешуйки стрекоз, – была для меня новой, и обе требовали пары часов индивидуальных репетиций, чтобы избежать повторения мемфисского провала.

Я учу новые страницы так, будто готовлюсь к экзаменам. Потом прохожу весь сет-лист ещё раз, чтобы убедиться, что он отпечатан в мозгу навсегда. Два часа вокальных упражнений и всего один звонок с жалобой от ресепшена позже – и я чувствую себя уверенно.

Мой взгляд скользит к кровати напротив. Молли скоро вернётся, значит, у меня осталось совсем немного благословенного одиночества. Обычно я не считаю себя нелюдимой, но этот тур… Я никогда не была в летнем лагере и не жила в общежитии, поэтому не могу вспомнить, когда у меня было так мало личного пространства – и так надолго. Принять душ в гастрольном автобусе – почти олимпийский вид спорта, где нужно соблюдать баланс между гигиеной и тем, чтобы случайно не показаться Грейсону, который почему-то всегда оказывается поблизости, когда я заканчиваю.

Я морщусь от этой мысли. Он симпатичный, но в том, как он разговаривает – со мной, с женщинами, которых подцепляет после концертов, – есть что-то до раздражения самоуверенное. Может, я странная, но мне кажется, куда привлекательнее, когда парень считает именно тебя призом, а не себя. Холлоран мог бы прочитать Грейсону целый симпозиум на эту тему.

В возрождении я тянусь как луг, укрываю свою милую от охоты. Она рождена лисицей, я – живая изгородь, любую её ношу возьму на себя.

Эти строчки из сегодняшнего занятия словно выгравировались у меня в голове.

Она качается, чудо грации, менее смертная, чем воплощённое небо. Но в Ад она тащит меня, когда её совершенное тело в чужих объятиях.

Вот это – преданность. Поклонение. Желание.

А дальше – только сильнее. Вот ещё его тексты:

Дыши быстрее, чем твоя добродетель, жар на коже нов, я бы снял с тебя всю ломоту и дрожь. Представь это, детка – жар моей любви к тебе.

Или:

Чем дольше её нет, тем меньше нужно, чтобы поверить – моя ладонь снова её. Свет гаснет, половина виски выпита, я довожу себя до изнеможения, пока она не вернётся.

Я непроизвольно сжимаю ноги под простынёй. Дело вовсе не в нём, просто столько его песен – о сексе. Я только что три часа изучала поэтические описания утончённой похоти. А одна я, вероятно, не останусь ещё неделю. Мы в гостинице лишь потому, что завтра нет концерта и в Ричмонд ехать только после обеда.

Я гляжу на телефон: 00:46. Но у меня часовой пояс вперёд – может, Майк ещё не спит?

Обычно мы не делаем этого часто, но в Черри-Гроув особо нечем заняться. Иногда ночи бывают длинные, смены – скучные, и кто лучше друга с проверенной химией, поможет тебе… расслабиться?

Я выключаю прикроватную лампу, погружая комнату во тьму. Потом набираю сообщение.

Клементина: Привет. Не спишь?

Майк Стэнуэлл: Меня только что превратили в плохое клише.

Улыбка тянет губы, и я начинаю развязывать пояс халата.

Клементина: Ты жалуешься?

Клементина: Я одна в гостиничном номере, вдруг это изменит твой ответ.

Пока жду ответа, мои пальцы лениво скользят по груди, вызывая приятное напряжение между ног. Я представляю руки Майка – как они скользят по бокам… его хриплый стон, длинные пальцы с мозолями от гитары, сжимающие сосок чуть сильнее, чем нужно… его низкий голос с ирландским акцентом, вырывающий из меня тихий стон, когда он с почти болезненной нежностью говорит, какая я послушная, позволяю ему играть мной, как...

Жужжание телефона заставляет меня распахнуть глаза и замереть. Щеки горят и от возбуждения, и от стыда. Я вовсе не собиралась думать о…

Неважно. Очередной признак дикого переутомления и переизбытка песен Холлорана. Пора спать. Я смотрю на экран, готовясь мягко свернуть тему.

Майк Стэнуэлл: Завтра я себя за это возненавижу, но у тебя минута найдётся?

Я снова завязываю халат и быстро отвечаю.

Клементина: Конечно. Всё в порядке? Это не про мою маму?

Майк: Нет-нет. С ней всё отлично. Ничего серьёзного, просто если у тебя есть минутка.

Я с облегчением выдыхаю и набираю его номер.

– Привет, – отвечает Майк на первом гудке.

– Привет, – говорю я, чувствуя лёгкое смущение. Весь смысл секстинга как раз в том, что не нужно разговаривать. – Что случилось?

Майк вздыхает на другом конце линии. Вздох звучит устало. Может, с оттенком сожаления. У меня учащается сердцебиение, будто я сделала что-то не так. За окном, в узкой полоске между плотными шторами, виднеются тусклые уличные фонари. Я встаю с кровати и надеваю гостиничные тапочки.

– Майк?

– Да, я здесь, – говорит он. – Слушай, Клементина, это прозвучит… – его голос замирает, будто он подбирает слова.

– Прозвучит… как?

– Глупо, наверное. Но то сообщение… было, мягко говоря, отстойным.

Даже находясь одна в стерильно чистом номере, я широко раскрываю глаза, будто могла бы разделить своё изумление с кем-то ещё.

– О. Я думала… – начинаю я.

– Я знаю. И я ничего не сделал, чтобы ты подумала иначе, так что вся ответственность на мне. Просто… не знаю, с тех пор как ты уехала… – он снова вздыхает. Я начинаю ходить по комнате – я никогда не слышала, чтобы он столько вздыхал. – Я скучаю по тебе гораздо сильнее, чем ожидал.

Во рту пересохло. Бутылка воды у кровати пуста, а в мини-баре осталась только одна – Молли понадобится утром.

– Я просто привык, что ты всегда рядом, понимаешь? А потом я пытался тебе дозвониться два дня назад…

Меня начинает охватывать тревога. Мне нужна вода. Беру карточку от номера и кредитку и выскальзываю в ослепительно яркий коридор, не убирая телефон от уха. Я помню, что где-то здесь должен быть автомат с напитками.

– Но теперь ты всё время занята… Я был тем, кто писал первым четыре раза подряд. И да, мне стыдно, что я это считаю.

Этот лабиринт коридоров кажется бесконечным, и я начинаю жалеть, что не надела бюстгальтер и не сняла звёздочки-пластыри со лба. К счастью, за очередным поворотом я вижу табличку с надписью ice machine, а рядом...

Бинго. Автомат.

– …и после того твоего сообщения сегодня… Я просто должен знать – ты вообще могла бы снова увидеть во мне кого-то большего, чем друга, с которым трахаешься?

Я останавливаюсь прямо перед рядком газировок.

– Вау.

– Прости, – очередной вздох. Он, наверное, уже побил мировой рекорд. – Можно было сказать иначе. Я просто… всё ещё чувствую что-то к тебе. Прости, если это всё портит.

Как я могла не заметить, что Майку больно? И что я к этому причастна?

– Нет, это я виновата. Я была ужасно эгоистичной.

– Нет-нет, не надо.

– Не надо чего?

– Вот этого. Твоего все должны быть счастливы.

– Но я хочу, чтобы ты был счастлив.

– Чёрт побери, Клементина.

Я сильнее прижимаю телефон к уху.

– Я не… Я не знаю, что ты хочешь от меня услышать.

– Просто скажи правду. Ты можешь представить, что мы снова вместе? Ты правда хочешь быть одна всю жизнь? Не знаю… Может, нам стоит перестать общаться на какое-то время.

Молчание. Только дыхание Майка на другом конце. Кажется, он собирает терпение. Я довожу одного из двух своих друзей до нервного срыва. А я понятия не имею, что ответить. Я не хочу отношений с Майком. Не только из-за того, что они всё равно закончатся – мне не хочется ни начала, ни середины, ни конца. Мне нравилось, как всё было. Но теперь, очевидно, это уже невозможно.

И всё же я не хочу его терять. Он для меня важен. И для моей мамы тоже…

Автомат со своими яркими цветами словно насмехается надо мной, пока я пытаюсь подобрать слова.

– У меня нет ответов, – наконец произношу я. – Хотела бы, чтобы были… Но я точно знаю, что не должна была пытаться завести секстинг с тобой. Это было бестактно.

Майк издаёт приглушённый звук. Возможно, пнул что-то.

– Не то, чтобы я тебе признался в своих чувствах.

– Я должна была догадаться.

– Конечно, нет. Ты же считаешь, что все вокруг такие же антиэмоциональные, как ты. А я сам всё начал в первый раз, так что… Просто… Я очень о тебе забочусь. Ты же знаешь. Я не хочу быть твоим другом ради секса.

От вины мне становится жарко. Я заправляю влажные волосы за уши.

– Я поняла. Больше такого не будет.

– Когда ты вернёшься, поговорим. О том, чтобы начать всё заново. Или о чём-то другом. Чего бы ты ни хотела. От меня. От нас. Если вообще чего-то хочешь.

– Да, – говорю я, чувствуя, как сжимается горло. Я ненавижу всё это. – Конечно.

– Пойду спать. Спокойной ночи, Клементина.

– Спокойной ночи. – Теперь уже я вздыхаю. – И прости ещё раз.

Связь обрывается. Я пытаюсь купить воду, но автомат принимает только наличные, а у меня их нет. Прижимаю лоб к ярко-синему пластику. Неудовлетворённая и раздражённая, я громко стону от собственного идиотизма. Почему, когда он хочет развлечений, всё нормально, а когда я – я "использую его"? Почему я такая безнадёжная в человеческих отношениях? Я будто инопланетянка.

– Парень, который расстроился из-за секстинга. Такое не каждый день увидишь.

Если минуту назад я пылала от стыда, то теперь всё это пламя стекло вниз – и я оборачиваюсь, уже зная, чей это голос.

Холлоран.

8

Холлоран без рубашки. И босой. Только в длинных серых спортивных штанах, с кожаным блокнотом в одной руке.

– Прости, – его лицо кривится в нечто среднее между гримасой и виноватой улыбкой, будто говоря: Ты всё равно бы заметила, что я здесь. – Я уйду...

– Где твоя рубашка? – выпаливаю я.

Холлоран кивает на мой халат: – Похоже, кое-кто и сам недосчитался одежды.

Я в ужасе затягиваю халат потуже.

– Господи, – он морщится, проводя рукой по волосам. – Я шучу, ладно? Просто не мог найти ручку. – Он протягивает мне блокнот, будто это всё объясняет.

– И подслушивал, – добавляю я, немного язвительно. Наверное, от стыда. И ещё потому, что это отвлекает от чётких линий его торса и тонкой полоски волос, начинающейся у пупка и спускающейся вниз...

– Я правда не специально, клянусь, – он выглядит искренне виноватым.

– Всё в порядке, – говорю я. Это же я вела идиотский разговор в коридоре отеля, а не он.

– Раз уж рискую быть невежей... можно задать вопрос?

– Думаю, я и так уже открытая книга.

Он хрипло усмехается, и от этого мой организм совершает предательские поступки. Я скрещиваю руки на груди, чтобы скрыть их. Халат ведь тонкий.

– Почему бы тебе не отпустить этого парня?

– О боже, – у меня кружится голова. Может, я упаду в обморок – отличный выход из этой ситуации. – Это не твоё дело.

– Верно, – он поднимает руки. – Совершенно верно. Но ты же разрешила спросить. – Странно, но уходить он не торопится. Наоборот, облокачивается на стену напротив, босой, расслабленный, скрестив руки на груди.

– Никогда бы не сказала, что ты любишь разговоры по душам, – замечаю я. – В Мемфисе...

– Извини за то, как себя вёл. Правда. Пресса, встречи, шоу... Я тогда уже вымотался.

А я думала, он злился за то, что я сбилась с текста песни. Уровень моей неуверенности поражает.

Он сжимает пальцы на блокноте. – Если я показался закрытым – прости. Мне проще разговаривать с одним человеком, чем вести светскую болтовню в компании.

– И моя личная жизнь тебе интересна?

– Просто редкий звонок, который довелось подслушать, – пожимает плечами. – Зацепило.

– Я не могу его отпустить. Он – один из немногих моих друзей. И мой начальник. И бывший. – С этими словами я запрокидываю голову и стукаюсь о вендинговый автомат. Может, он меня поглотит, и я перерожусь бутылкой голубого напитка.

– А-а, – протягивает Холлоран, без насмешки.

– Я не из тех, кто спит со всеми подряд. Поэтому если я и хочу кому-то написать, то ему. С ним безопасно: всё по согласию, без мерзостей. Я ему доверяю, понимаешь?

– Конечно. Но, похоже, он больше не хочет быть твоим “безопасным вариантом”?

– Похоже, нет.

– И это тебя задевает?

Я не верю, что обсуждаю это с Холлораном – мировой звездой. Подбираю слова:

– Не то, чтобы задевает. Просто не знаю, что теперь делать. Быть с ним я не хочу, думаю, он это понимает. Но и терять его не хочу. Он ведёт себя нечестно.

Холлоран пожимает плечами, без осуждения: – Сомневаюсь, что он может быть честен, когда влюблён в тебя.

Моё лицо невольно искажается, а уголки его губ дёргаются.

– Что? – прищуриваюсь я.

Он выглядит довольным. – Я ничего не сказал.

– Давай, – настаиваю. – Ты же начал играть в терапевта.

– Просто жалко парня. Он мучается.

– Господи, – стону я. – Я не знала, что ему больно!

– Конечно, не знала. И никто тебя не обвиняет. Он прячет чувства, потому что лучше иметь хоть часть тебя, чем совсем ничего. Это ужасно. Ему больно, он не знает, как с тобой говорить, и вот – злится на секстинг. Но в его машине нет тормозов. Он не может разлюбить. Да и не захочет, даже если сможет. В этом и есть красота – спрятанная в страдании.

– Вау, – я не удерживаюсь от улыбки. – Вдохновляюще. Что дальше? Они могут отнять у нас жизнь, но не свободу?

Холлоран по-настоящему смеётся. Впервые на моей памяти. Смех у него хрипловатый, искренний, вырывается из груди как случайность. Белые зубы, изгиб губ, тёплые морщинки у глаз – всё вместе просто преступно красиво. Такой смех вообще должен быть вне закона.

– Это Шотландия7, – говорит он.

– Что угодно, – бурчу я, с трудом сдерживая улыбку. – Суть ты понял. Всё это фальшь.

Глаза Холлорана расширяются: – Фальшь?

– Ну да. Люди помешаны на важности романтической любви, а потом используют её как оправдание для всего – от измен до того, чтобы заставлять одиноких женщин чувствовать себя никчёмными на праздники. Посмотри, что твоя драгоценная любовь прямо сейчас делает с нормальной дружбой.

– Справедливо, – кивает он. – Но ни страдания твоего бывшего-начальника, ни патриархальное давление на женщин, вынуждающее их жениться – не совсем то, во что я так страстно верю.

– А во что тогда? В родственные души? В судьбу? Ну давай.

– Не-е, ничего такого. Ни эфемерных призраков, ни приторной мистики. – Он пожимает плечами. – А как же Шекспир, Оскар Уайльд, Джейн Остин, не знаю… Нора Эфрон? Не думаю, что это случайность, что величайшее искусство и литература со времён древности вдохновлены сложной, всепоглощающей, чёртовой рапсодией романтической любви.

Я закатываю глаза, но чувствую, как внутри всё теплеет. Люди у нас так не говорят. Мне кажется, нигде так не говорят.

– Понятно. Безнадёжный романтик.

Его взгляд смягчается. – Признаю, я подвержен любовной хандре. И, пожалуй, изредка – мучительному томлению. А ты?

– А я что?

– Ты никогда не была влюблена?

Я качаю головой, готовая к тому, что он скажет, будто я упускаю что-то великое, или что я слишком молода. Контраргумент про окситоцин уже наготове.

Но он лишь произносит: – А.

В нём столько мягкости. Редко встретишь мужчин, которые не воспринимают спор с женщиной как прелюдию.

– А зачем тебе, кстати, ручка? – спрашиваю, кивнув на блокнот.

Он всё ещё стоит, прислонившись к стене напротив, и мне приходится чуть задирать голову, чтобы смотреть ему в глаза.

– Песня пришла в голову, когда я засыпал. Захотел записать, а в комнате ни одной ручки.

Я смотрю на телефон и стараюсь не ахнуть при виде цифр – 1:37 ночи. – Ты что, сова?

Холлоран снова смеётся, и у меня возникает странное желание собрать весь его смех в шкатулку и спрятать где-нибудь в саду.

– Я лучше работаю, когда тихо и никто не мешает. Кроме, разве что, бойких бывших девушек, конечно.

На секунду я замираю, прежде чем понимаю, что он подшучивает. И едва сдерживаю идиотскую, девчачью улыбку.

– Сам бы на себя посмотрел, – фыркаю я, прищурившись. – Все твои песни про… – Я поднимаю брови: ну ты понял.

Улыбка Холлорана могла бы поджечь меня, как спичку.

– Да неужели?

– Брось, – смеюсь я, чувствуя, как краснею. – Ты ведь понимаешь, что творишь. Девчонки по всей стране страдают от туннельного синдрома8 из-за тебя.

Холлоран давится воздухом от ужаса, и я не могу перестать смеяться. Он чертовски мил, когда теряется.

– Господи, – бормочет он, задыхаясь. – Я бы щедро заплатил, чтобы выкинуть это из головы.

– Это факт. Для большинства женщин ты – секс-бог. И что ты собираешься делать со всей этой ответственностью?

На фоне тихого гудения льдогенератора Холлоран задумчиво проводит рукой по губам.

– Сломаюсь под тяжестью невозможных ожиданий?

Слишком скромный. Слишком обаятельный. Слишком талантливый.

Яркий свет в коридоре отбрасывает тени на его челюсть и грудь, и я не могу не проследить взглядом по этой линии. Кажется, мой халат сам пытается сползти с меня.

– Мне не стыдно писать песни о любви, – наконец говорит он. – Это чувство не менее мощное, чем всё остальное, о чём я мог бы петь.

Я никогда не думала об этом именно так, но, честно говоря, нетрудно представить, что у Холлорана в этом плане всё гораздо интереснее, чем у меня.

– Что меня забавляет, – продолжает он, – так это то, как часто люди принимают мои песни не о сексе за песни о сексе, и наоборот. Не то чтобы меня это сильно беспокоило.

– Правда? – я вспоминаю те строки, от которых мне стало жарко в автобусе. – Например, «Consume My Heart Away»?

– Нет, – качает он головой. – По крайней мере, не для меня. Хотя, по сути, песня завершается только тогда, когда её слышит слушатель, верно? Только он придаёт ей смысл.

– Наверное, – говорю я, обдумывая его слова. Никогда не смотрела на музыку так, будто слушатель – это последний штрих к произведению. – Можно спросить, о чём она тогда? Если не про… намёки?

В его глазах мелькает озорной блеск.

– Не имею ни малейшего представления, о какой песне вы говорите, мисс.

Я думаю процитировать слова, но это кажется слишком личным. Поэтому просто пою – мой голос под гул льдогенератора звучит почти шёпотом:

– Когда она встретила меня впервые, чисты были замыслы мои, просты, живые. Семена, что я сеял, – сад, а сеть, что я бросил, – приманкой.

Голос Холлорана хрипнет.

– Продолжай. – Он произносит это так, будто не контролирует собственные слова.

Я чувствую себя совершенно обнажённой в этом ярком коридоре, без инструмента, без защиты, и всё же пою дальше:

– Её Гестия – мой очаг, пир из моря и земли. Смело склоняюсь пред ней во мраке – клянусь, что цел вновь я, смотри.

И, уже не в силах остановиться, отпускаю себя в припев:

– Я пожираю её – вкус, как благодать, она дрожит, горит и рвётся на части, и лишь её безутешный хаос – мне исцеленье, мне любовь и страсти.

– Господи… твой голос, – выдыхает он, проводя рукой по челюсти. – Это нечто.

– Перестань.

– Не перестану. – Он качает головой. – Давненько я не слышал, чтобы кто-то заставлял музыку звучать так.

Эти слова делают со мной нечто, что я даже не могу описать. Холлоран спасает меня от смущённого молчания, спросив:

– Что ты услышала тогда? В тексте.

Я краснею, но отвечаю честно. – Я подумала, что это… ну… описание одного очень хорошего оргазма.

Губы Холлорана дёргаются, но взгляд остаётся на мне. И от этого мне становится только жарче.

– Ну ладно, выручай. Скажи, о чём на самом деле.

Он усмехается и сдаётся.

– Я писал её о нашей безответственности перед Землёй. Мы берём, что хотим, а потом удивляемся повышению температур и землетрясениям. Гестия – богиня домашнего очага… – он чешет затылок. – Намешал тогда метафор, конечно. Название из стихотворения Йейтса – про старость и желание сохранить разум, но избавиться от умирающего тела. Казалось уместным. – Он задумчиво проводит пальцами по подбородку. – Хотя твоя трактовка мне нравится больше.

Я чувствую себя круглой дурой. Все эти упоминания жара и безумного удовольствия теперь звучат совсем иначе.

– Ты гений.

Холлоран смеётся. – Серьёзная похвала.

– Ладно, теперь расскажи, какие песни действительно про секс.

Он прячет улыбку.

– Эм…

– Или не рассказывай, – спешу добавить. – Без давления.

– Нет, я просто думаю. – Его взгляд опускается, а потом снова поднимается на меня – и от этого жара в его глазах мне хочется потерять сознание. – Heart of Darkness – да, вот она.

Я вспоминаю этот медленный ритм, почти пульс, и строки вспыхивают в памяти.

– Да, логично. Она… звучит как секс.

Как только слова срываются с языка, я понимаю, что сказала. Он сглатывает, кадык резко двигается.

О, детка, прошу – позволь остаться. В твоей тьме я хочу растворяться. Слыша, как ты молишь, – Боже Святой, не удержишь меня, я снова с тобой. Я бреду по улицам, что звал своими, и понимаю вдруг: я – лишь добыча твоя, любимый.

Словно слышит свой голос, глухой и хриплый, звучащий у меня в голове, Холлоран проводит рукой по щетине.

– Люди спорили, правда ли «Consume My Heart Away» – о том, чтобы доставить женщине удовольствие. Я тогда подумал: интересно, если я напишу песню действительно об этом, кто-нибудь вообще заметит?

Что-то в моём выражении лица заставляет его добавить к своей бомбовой речи:

– Не в грубом смысле, – говорит он. – Песня меньше про… ну, про сам процесс, и больше про ощущение, будто ты знаешь кого-то по ночам – того, кого давно жаждал, кого хотел, – но при дневном свете между вами возникает странная чуждость. Вы не можете соединиться, если не внутри друг друга. Она о том, чтобы признать ограниченность таких отношений. О том несоответствии между тем, что ты знаешь их тело, как говорить с ними этим языком, но на самом деле не знаешь их вообще.

– Понятно, – выдавливаю я.

– Но это немного с иронией, – продолжает он. – Потому что в метафоре я сравниваю всё это с таким себе диким, подозрительным котом. Тем, кто ночью идеально ориентируется в своём районе, грозное существо, а при ярком дневном свете чувствует себя там неуютно.

Разговаривать с Холлораном о сексе, пожалуй, лучше, чем любой секс, что у меня был. Я смотрю на изгиб его покрытых мурашками бицепсов. Его глаза не отрываются от моих, за исключением тех мгновений, когда взгляд скользит к моим губам, потом к шее. Нервы, которые, кажется, ушли в отпуск на всё лето, наконец возвращаются, и я прочищаю горло, чтобы заполнить электрическую тишину.

Этот звук будто выводит Холлорана из нашего общего оцепенения.

– Начинаю чувствовать себя немного странно без рубашки, – говорит он.

О, Боже. Я его объективировала.

– Я уже почти и не замечала, – лгу я. Хотя сейчас могла бы нарисовать контуры его пресса по памяти с пугающей точностью. Мне конец.

– Значит, ты лучше меня, – шутит он, отталкиваясь от стены. – Было приятно поболтать. Попробуй всё-таки поспать, ладно?

Я киваю, сердце бьётся слишком быстро, чтобы успеть ответить.

Ты лучше меня. Это значит, он разглядывал меня?

– Клем? – зовёт он.

– А?

Он уже развернулся, на полпути по коридору.

– Удачи тебе с парнем. Тебя кто-нибудь называет Клем?

Я качаю головой.

– Нет, вообще-то.

Его брови чуть приподнимаются, и он кивает сам себе.

– Хорошо.

И исчезает за углом – одна рука небрежно в кармане, другая держит тот самый блокнот.

Я всё ещё стою без воды, пропуская ключ через замок двери, когда понимаю, что Холлоран так и не нашёл ручку.