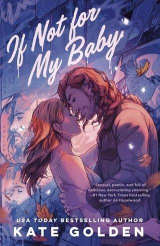

Текст книги "Если бы не моя малышка (ЛП)"

Автор книги: Кейт Голден

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)

Через двадцать минут после того, как мемфисский блюз-певец покидает сцену под вежливые, но сдержанные аплодисменты, мы начинаем подниматься.

Сквозь тёмные занавесы я слышу рев толпы.

Тысячи и тысячи людей.

Сердце бешено колотится, но я не сопротивляюсь – принимаю это ощущение. Я не чувствовала сценического волнения уже много лет. И если быть честной, я скучала по нему каждый день с тех пор, как ушла из музыкального театра. Как я могла запретить себе это ощущение?

Мы выходим на сцену, и свет ударяет так ярко, что ослепляет. Я слышу свой собственный пульс в ушах. Часто моргаю, поднимаю руку, чтобы прикрыть глаза, и вижу ревущий зал.

Площадка – двухэтажный театр в стиле ар-деко, где, как я слышала, когда-то выступали Эл Грин и Джонни Кэш. Это одно из самых маленьких мест, где нам предстоит играть, и всё равно – шесть тысяч зрителей.

Шесть. Тысяч. Людей.

Кажется, что ты представляешь, как выглядит шесть тысяч человек – по фильмам, по концертам… но это ничто по сравнению с тем, когда смотришь прямо на море лиц. Огромное, живое, дышащее. Колышущееся море света – вспышки телефонов, самодельные плакаты. Шесть тысяч человек – значит двенадцать тысяч ушей, которые услышат мой голос сегодня. У меня кружится голова, я ошеломлена… и где-то между безграничной благодарностью и желанием украсть кроссовки Лайонела и сбежать.

Я иду за Молли к микрофонам. Она настраивает стойку под свой рост – я делаю то же самое. Грейсон садится за клавиши, и девушки из первых рядов визжат его имя так громко, что я опасаюсь за их голосовые связки. Конор тоже получает свою долю внимания: какая-то женщина в восторге оголяет грудь, и он благодарно склоняет гриф баса в её сторону.

Но Холлорана всё нет.

И всё же… дело не только в размере толпы. Я была на концертах. Эверли и я видели крупнейших поп-звёзд в Остине, горланили вместе с кантри-артистами на стадионах, даже пытались попасть в мош-пит5 – но такого я ещё не видела. Эта публика будто обезумела. Особенно женщины… они буквально пенятся от восторга.

Я слышала его песни. Понимаю, что он поэт, что у него голос ангела, и этот нелепо высокий, длинноволосый, «инди-бог»-образ. Я видела записи, где женщины плачут на концертах «Битлз» или теряют сознание на шоу BTS. Музыка трогает меня, наверное, сильнее, чем кого-либо, но даже я считаю происходящее немного чрезмерным. Я поворачиваюсь к Молли с взглядом «ты ведь тоже это видишь, да?» – но её глаза устремлены влево, к кулисам.

Толпа взрывается новым уровнем крика – громче, чем я думала возможно. Свет гаснет, погружая сцену в тёплый, чувственный красный. Искусственный туман стелется по сцене мягкими клубами. Конор берёт первую, леденящую душу ноту на басу.

И тогда… Том Холлоран выходит на сцену.

5

Яростный рев толпы при его появлении сотрясает мне позвоночник. Холлоран почти не реагирует. Он спокоен, непринуждён – на нём простые тёмные брюки, те же белые высокие кеды Converse и поношенная коричневая кожаная куртка, будто он просто собрался провести день на блошином рынке. Подходит к микрофону с искренней улыбкой, ставит на пол нечто вроде дорожной кружки, один раз машет возбужденной публике, и, когда Конор берёт нужную ноту, начинает петь.

И тут он. Просто. Взрывает. Зал.

С каждым ударом по гитаре и каждой парящей нотой из глубины его груди я всё яснее понимаю: Том Холлоран – самый чувственный, душевный, оглушительно талантливый музыкант, которого я когда-либо видела. Его голос – уверенный, насыщенный, округлый, гладкий и сложный. В нём есть интимность, даже несмотря на то, что он поёт для тысяч.

Мы с Молли подключаемся как бэк-вокал на следующей песне, «Halcyon», и я уже едва дышу. Она начинается как открытая, нежная баллада, и когда приходит момент взять первую высокую ноту... я замираю.

Но попадаю идеально.

И это ощущается, как будто я наконец выдохнула после долгих дней, проведённых, задержав дыхание.

Я хлопаю в такт вместе с Молли под мягкий, закрученный ритм, мы легко держим гармонию, и меня вдруг охватывает необъяснимое желание рассмеяться. Как же сильно я скучала по этому. По музыке, что проходит сквозь тело. По живой публике, по адреналину, по этому освобождающему и немного болезненному осознанию, что каждое выступление существует только в этот миг. Что ты – всего лишь нить в роскошном гобелене, что разворачивается перед толпой. Это самая острая точка творчества – живое выступление. И я обожаю это каждой клеточкой.

Я пою следующий рифф, а Холлоран трясёт своими дикими кудрями и топает огромными ногами, когда припев превращается в дрожащий рок-гимн. Я чувствую его движения в своих костях. Его музыкальный мир – в своей груди. Его боль – почему-то в своём сердце.

«Halcyon» заканчивается под оглушительные аплодисменты, и мы все вдыхаем, будто пробежали марафон. Я отвожу взгляд от ослепляющего моря экранов и вспышек камер, чтобы взглянуть на Молли рядом. На её лбу блестит лёгкий пот, но она выглядит сияющей, собранной. Она кивает мне в знак одобрения, и я отвечаю тем же.

– C'mere, Мемфис, – раздаётся голос Холлорана, хриплый от дыхания, когда он обращается к неистовой толпе.

C'mere. Я слышала, как он говорил это в интервью, которые смотрела по пути сюда. Ирландское выражение – значит «послушай» или «услышь меня». Но вживую, с этим густым акцентом, оно звучит так, что уголки моих губ подрагивают от улыбки. В этом есть что-то искреннее и обаятельное, несмотря на его очевидную власть над залом. Такой добрый, мягкий лесоруб, который всё же умеет обращаться с топором.

Отбрасывая волосы с лица, он пытается начать следующую песню, но толпа не даёт ему. Они кричат и скандируют его имя всё громче и громче. Три слога, снова и снова: Хол-ло-ран, Хол-ло-ран, Хол-ло-ран. Он даже не может скрыть улыбку, оборачиваясь к Конору через сцену с изумлением. Конор только пожимает плечами с дьявольской ухмылкой.

Ладно, эти парни – милые.

Хорошо. Хорошо. Я не слепая. Признаю – Холлоран милый. Красивый, талантливый, скромный. Практически ослепительный, когда улыбается. Хорошо, мысленно говорю я маме.

Толпа вроде бы начинает стихать, но как только Холлоран наклоняется, чтобы взять кружку и сделать глоток, зал снова взрывается мучительными воплями, наблюдая, как по его длинной шее пробегает движение, когда он глотает.

Кто-то из толпы кричит: – КАКОЙ ЧАЙ?!

И весь зал разражается визгами восторга – очевидно, это какой-то внутренний фанатский прикол, о котором я не в курсе. Но Холлоран просто смеётся в кружку. Я поднимаю бровь на Молли, которая с трудом сдерживает улыбку. Если прищуриться, можно различить плакат в первом ряду, который держат две девушки: Barry's or Lyons? с нарисованными чайными пакетиками.

– Просто чистый бензин, – говорит Холлоран в микрофон мягко, голос уже бархатный от горячего напитка. – Без него я не функционирую. Я монстр без своей утренней заправки.

Смех в зале оглушительный. Он смеётся вместе с ними – между песнями он даже очаровательнее, чем на любых онлайн-записях.

– Нет, – добавляет он, всё ещё улыбаясь. – Это неправда. Не распространяйте это… – Он оценивающе смотрит на кружку, одной рукой всё ещё держа гитару. – Разве не испортилось бы всё удовольствие, если бы я сказал вам правду?

Толпа снова срывается в визг. Его хитрая улыбка. Красный свет сменяется на туманно-синий, и следующая песня начинается с ударного ритма.

– Немного сменим настроение, – говорит Холлоран под гул баса, – весёленькая песенка… о замерзании насмерть.

Толпа визжит и кричит – очевидно, они знают, о какой песне речь. Это ритмичный трек с барабанами про то, как напиться, заблудиться в жутком лесу во время шторма и наткнуться там на самого себя, предающегося любви со своей бывшей прямо в грязи. Ну, типичная песня о расставании, правда?

Мы с Молли поём припев в гармонии – причудливо мрачный, тянущий, и я замечаю, как Холлоран отворачивается от зала и смотрит прямо на меня, пока я пою. Я слышу, как мой фальцет взлетает над её альтом, и чуть приглушаю голос. Холлоран не улыбается, не кивает – он весь в игре, в своём мастерском обращении со струнами, но его брови слегка хмурятся.

Я сделала что-то не так?

Я пытаюсь улыбнуться ему, но в ответ – ничего. Он уже снова захвачен бурей припева, топает в ритм и запрокидывает голову назад. Но я знаю, что он меня услышал. Знаю, что он вычленил именно мой голос.

Полный, глубокий вокал Холлорана прорывается сквозь взрывной финал песни, обрываясь на последних строках, где он позволяет себе умереть под холодным дождём – чтобы другая версия его самого могла быть с женщиной, которую он когда-то потерял. Я изо всех сил хочу считать это слишком пафосным и драматичным… но не могу. Напротив – когда мы с Молли тихо гудим бэк-вокал, а на лице Холлорана, освещённом проекциями ветвей, застывает что-то похожее на мучительное блаженство, мне хочется заплакать.

Аплодисменты возвращают меня к реальности. Молли прикрывает микрофон и шепчет: – Он, конечно, что-то, да?

Я смотрю на него – воротник рубашки чуть влажный и прилип к шее. Длинные, дикарские пряди волос, которые он отбрасывает с лица. Уважение, с которым он кланяется публике, прижимая огромную ладонь к сердцу.

У меня нет слов, чтобы ответить. Я просто киваю, не отрывая взгляда от мужчины, которого, как понимаю, полностью недооценила. Этот концерт – тот самый, в котором я сама участвую – ощущается не как выступление, а как религиозное откровение.

И дело не только в его глубоких атмосферных клавишах и бархатном голосе. А в том, как он вынимает ушной монитор, чтобы услышать, как толпа поёт его слова в ответ, будто это гимн. Церковь Томаса Патрика Холлорана. В том, как его глаза наполняются слезами благодарности. В том, как он после каждой песни тихо бормочет: спасибо вам большое. Будто и не догадывается, насколько грандиозен его успех.

Когда мягкое пиано Грейсона наконец усмиряет рев толпы, наступает последняя песня шоу. Та, ради которой сюда пришли все. Баллада, сделавшая Холлорана платиновым артистом уже с первого сингла, в двадцать шесть лет: «If Not for My Baby».

Молли выходит из-за микрофона, подходит к краю сцены, где её ждёт Холлоран – он уже оставил гитару. Он приветствует её лёгким кивком, она отвечает тем же, и я понимаю, что финальный номер – это своего рода мини-постановка. Она играет роль Кары Бреннан, певицы, с которой Холлоран написал и записал эту песню.

Когда Рен задаёт мягкий ровный ритм барабанами, а Конор вступает с первыми мелодичными аккордами, низкий, тянущийся голос Холлорана наполняет зал:

– Океаны к небу поднимаются, – поёт он, – любовь шепнёт – теперь мы свободны.

– Дороги рваны, дождь кружится, – отвечает ему Молли, – конец бы миру – если б не моя малышка.

Это не театр, но их выступление – словно история великой любви на краю света. Любви, пошедшей наперекосяк, на которую теперь смотрят сквозь розоватое, апокалиптическое стекло. И когда песня переходит в припев, я чувствую ту самую преданность, которую Холлоран когда-то испытывал к этой женщине – Каре, наверное, – как будто она моя. Глаза жжёт. Лёгкие тоже. Мой голос постепенно срывается.

– Хочу я заблудиться, – просит Холлоран в микрофон, – а не тонуть в своей боли. Я б стал терновым инеем, если б не моя малышка.

Всё это время Молли тянет свою безупречную, разрывающую сердце верхнюю ноту – словно плач обо всех причинах, по которым ей пришлось уйти, несмотря на всю ту любовь, что он выложил к её ногам.

Я пропускаю свои строчки, потому что слышу их по-настоящему впервые. Ненасытная тоска. Мужчина, увидевший мир заново через глаза своей возлюбленной, а теперь вынужденный примириться с этим миром без неё. Я поднимаю взгляд на прожекторы и смотрю в них, пока не вспоминаю, где я.

Это облегчение, когда барабаны нарастают до кульминации и их гармония заканчивается. Свет гаснет, зал сходит с ума, а я пытаюсь вспомнить, что заставило меня так испортить последнюю песню.

Это был момент Холлорана и Молли – может, никто и не заметил?

Когда свет снова вспыхивает, Холлоран поднимает руки, благодарит зрителей и жестом приглашает группу подойти к нему. Я пробираюсь к самому краю, рядом с Грейсоном, и чувствую, как его рука скользит по моей спине и останавливается ниже нужного.

Мы кланяемся одновременно, сердце всё ещё бешено колотится – и от восторга после первого удачного выступления, и от тревоги из-за ошибок в последней песне.

Холлоран громогласно выкрикивает последнее «спасибо» в толпу и обещает вернуться в Мемфис как можно скорее. Мы уходим со сцены под звуки нескончаемого восторга и скандирование его имени.

6

– Какое начало тура, Том, – говорит Джен. – Поздравляю вас, ребята. Просто отлично. Теперь быстро собирайтесь – Лайонел уже приготовил ужин в автобусе, а дорога до Нового Орлеана долгая.

Я беру свои вещи из гримёрки и иду мимо всех монтажников и техников к туристическому автобусу. Весь адреналин исчез. Я – сдутый воздушный шарик.

Мягкий летний ветерок проносится по почти пустому переулку – он перекрыт и надёжно защищён от толпы фанатов, – и мои ноздри наполняет тёплый вечерний воздух, запах асфальта, остывающего после жаркого дня. В ушах звенит, несмотря на беруши, а треск цикад только усиливает звон.

Сквозь крики Пита, ругающегося на техника, чтобы тот держал клавиши Грейсона правильно, я различаю за спиной густой акцент Коннора: – Эй, Томми, ты встретил новую певицу?

И хотя я только что выступала перед тысячами людей, лицо заливает жар. Может, потому что я ужасно устала и понимаю – сейчас я не в лучшей форме. А может, потому что после выступления Холлорана я им слегка запугана. В любом случае, я чувствую, как тёплый липкий румянец сползает вниз по шее. Пытаюсь сглотнуть – и почему-то не получается, выходит неловкий кашель.

– Клементина, – говорит Коннор, поворачивая меня за плечо. – Это Холлоран.

Когда я оборачиваюсь, то оказываюсь нос к носу… точнее, с рядом пуговиц на широкой груди. Я задираю голову.

И выше. Ещё выше.

Пока мой взгляд не встречает его глаза. Самый насыщенный зелёный цвет на земле. Зелень дремучего леса, нетронутого человеком.

– Привет, – говорит он спокойно, чуть кивая. – Добро пожаловать.

Его голос – мягкий, как безоблачная ночь, но в нём есть глубина, будто под поверхностью гремит гром. У него длинный мужественный нос, густые брови, сильная челюсть, прикрытая аккуратной короткой бородой. По нему видно: стоит не побриться хотя бы день – и он бы выглядел как викинг.

– Привет, – отвечаю я и резко протягиваю руку, как будто он менеджер из торгового центра с галстуком на прищепке. – Я Клементина.

– Слышал, – коротко кивает он.

Точно. Ведь Коннор только что произнёс моё имя.

– Вы были невероятны на сцене, – говорю я.

Он чуть морщится. – Спасибо.

– И публика! Они вас обожают. Вы для них будто бог какой-то.

– Спасибо, правда.

– А ваш голос, он просто… – не могу остановиться. – Этот переход в “Harbinger of”…

– Извини, Клементина, – перебивает он, затем, будто пожалев, сжимает губы. – Я, пожалуй, остановлю тебя на этом. Извини, мне нужно отойти.

– Конечно, – пытаюсь сказать, но он уже уходит, проходя мимо и поднимаясь в автобус.

О.

Лицо снова заливает жар, теперь уже от стыда. Почему я повела себя как фанатка? Я ведь профессионал.

Нет, не профессионал, – поправляет мозг. – Ты двадцатичетырёхлетняя официантка из глухомани.

– Не бери в голову, – говорит Коннор, доставая пачку Marlboro из заднего кармана и шлёпая ею по ладони. – Он просто выжат и хочет покурить.

– Конечно. Всё нормально. – Я улыбаюсь как можно шире, чтобы показать, насколько всё нормально. Я здесь, чтобы работать и обеспечивать маму и себя. Мне не нужно дружить с Холлораном.

Коннор отвечает хитрой улыбкой, показывая пирсинг над передними зубами.

– Отлично, – говорит он и поднимается в автобус.

Мне нужен всего один глубокий вдох тёплого ночного воздуха, чтобы стряхнуть странное напряжение, повисшее после разговора с Холлораном, прежде чем проведу шесть часов в одном автобусе с ним. Уговариваю себя, что смущаться нечего.

– Совет на будущее, – протягивает Грейсон, подходя ко мне и кладя руку на плечо. – Он щепетилен насчёт своих песен.

Волосы Грейсона мокрые от пота и зачёсаны назад, рубашка застёгнута неправильно, а на шее и в складках его украшений размазана помада. Он успел с кем-то позажиматься? Шоу закончилось всего полчаса назад.

Я делаю шаг в сторону, чтобы его рука соскользнула с моего плеча. – Что ты имеешь в виду?

– Не важно. У тебя такой голос, что, кроме него, никто не заметил, что ты пропустила вступления в “If Not for My Baby”.

Он что, подкалывает меня? Вдруг мне перестаёт нравиться его злодейская красота.

– Я не пропускала вступления.

Грейсон подмигивает. – Конечно, нет.

Мне впервые в жизни хочется превратиться в цикаду и застрекотать где-нибудь в кустах. Жаль, что здесь нет мамы – она бы знала, как меня успокоить. Как я могла испортить своё первое выступление? И ещё соврала, как обиженная дурочка?

А с Холлораном… почему всё было таким… таким...

– Клементина!

Я выныриваю из оцепенения и вижу, как Лайонел высовывается из окна автобуса:

– Ты сегодня вообще собираешься ехать? Не то чтобы до Нового Орлеана шесть часов… О, погоди! Так ведь действительно шесть!

Чёрт. Сегодня у меня не получается буквально ничего. Я быстро взбегаю по ступенькам автобуса, пока не натворила ещё глупостей.

Гастрольный автобус Холлорана – это совсем не тот «Грейхаунд», на котором я сюда приехала. Передняя часть – словно лаунж-зона, с бежевыми кожаными сиденьями по обе стороны и блестящим деревянным полом. Группа – кроме, конечно, отсутствующего Холлорана – сидит за столом посередине, жуя жирный китайский фастфуд и запивая ледяным пивом. Из колонок играет какой-то фанковый хаус, а у меня урчит живот от божественного запаха чеснока и глутамата.

– Сюда, – торопливо говорит Лайонел, проводя меня мимо Молли, которая снимает свои лакированные туфли на платформе и суёт вспотевшие ноги Питу в лицо, пока тот делает вид, что возмущён. Мы проходим мимо крохотной кухни с кофемашиной, кружками, батончиками и пакетиками с хлопьями на утро.

Дальше – узкий коридор, по обе стороны которого тянутся короткие серые занавески.

– Вот твоя койка, – объявляет Лайонел и отдёргивает одну из занавесок между двумя другими. К моему ужасу, внутри крошечная кровать. Три яруса с каждой стороны коридора – прямо как в морге.

– Всегда спи ногами вперёд, – добавляет он. – Если автобус врежется боком, не захочешь, чтобы тебе размозжило голову.

Я пытаюсь изобразить не гримасу, а благодарную улыбку, но Лайонел уже идёт дальше.

– Вот ванная. А там спальня Холлорана.

Мой взгляд сам собой останавливается на закрытой двери. Из-под неё доносится тихая музыка – блюз или джаз, что-то плавное. Сердце ускоряется без всякой причины.

Чтобы отвлечься от слишком явной границы между Холлораном и всеми остальными, я заглядываю в ванную. Душ, раковина, туалет – по размеру шкаф для верхней одежды.

– Мы все одной ванной пользуемся?

– У Холлорана, конечно, своя. Но да, остальные общей. Ещё Инди. Она едет с вами, чтобы снимать закулисный контент.

– А вы?

– Мы с Джен, – с гордостью отвечает он, – в другом автобусе, с техниками. Кроме Пита, – добавляет он заговорщицки. – Он спит там, где скажет Молли. Его койка давно превратилась в наш обувной шкаф.

Заинтересовавшись, мы оба выглядываем в коридор, в лаунж-зону. Молли хихикает, пока Инди и Грейсон примеряют её туфли. Пит просто смотрит на неё, щёки слегка розовые от выпитого.

Рискну – кажется, если кто и знает все сплетни, то это Лайонел.

– Что за история с Грейсоном?

Он цокает языком, как строгий учитель.

– Бабник. Гордится тем, что первым ложится с новенькими.

Мне не очень нравится, что меня сравнили с мясом на бойне, и, видимо, лицо выдаёт это, потому что Лайонел добавляет:

– Знаю, знаю. Я был с ним в другом туре в прошлом году. Он одновременно спал с барабанщицей, вокалисткой и тур-менеджером – и ни одна из них не знала. Ну, пока я всем не рассказал.

– Избегать как чумы, – смеюсь я. – Поняла.

Он хлопает меня по спине. – До завтра!

И с этими словами выходит из автобуса. Двери захлопываются, и мы трогаемся в путь – в сторону Нового Орлеана.

* * *

После душа, больше похожего на слабую морось – давление воды в движущемся автобусе не впечатляет – я выхожу из ванной в пижаме, вполголоса напевая «If Not for My Baby». Я не чувствовала такой усталости уже давно, но голоса из лаунжа не дают мне лечь в свою крошечную кроватку.

В театре всегда так: целый сезон вы играете, ссоритесь, держитесь друг за друга – а к последнему спектаклю чуть не плачете при мысли, что больше не выйдете вместе на сцену. Обещаете в следующем году, но каждый раз кто-то выпускается, переезжает или не проходит по баллам. Это всегда немного грустно, всегда слишком быстро заканчивается. И я не хочу упустить шанс стать частью этой компании. Поэтому, несмотря на протесты уставших ног и сонных глаз, я брожу в лаунж.

– Джен сказала, Rolling Stone наконец сделает материал обо мне в этом туре, – говорит Грейсон, развалившись в кресле.

– Пора бы уже, – отзывается Инди. – В Нью-Йорке?

– В Лос-Анджелесе.

– Инди до сих пор сохнет по тому парню из NYU, с которым крутила роман на первом туре Холлорана, – сообщает мне Рен, откусывая спринг-ролл. – Разве не видно?

Я сажусь рядом с Инди. У неё чистое, уставшее лицо, цветастая пижама из вафельного трикотажа, зелёные очки и две косы.

– Это было пять лет назад! Я была впечатлённой первокурсницей, – возражает она.

– Ты тогда вела соцсети Холлорана, будучи студенткой?

– Отличная летняя подработка, – пожимает плечами Инди. – Он тогда ещё не был суперзвездой. Это была и первая гастроль Молли.

Я оглядываю компанию. – Так вы все вернулись во второй раз?

– Ага, – кивает Инди. – И в этот раз я ни по кому не схожу с ума. Просто скучаю по Манхэттену.

– Да, – усмехается Грейсон. – Если Манхэттен – это кодовое слово для члена Джейкоба.

Инди поворачивается ко мне, полностью игнорируя его.

– Клементина, ты производишь впечатление нью-йоркской девушки. Правда ведь?

– Вообще-то, я там никогда не была.

Но сердце делает кульбит, когда до меня доходит: я же поеду туда – в Нью-Йорк. Город, где живёт Бродвей. Огни, история…

Инди подскакивает так резко, что едва не опрокидывает пиво Молли.

– О, боже! – визжит она. – Я покажу тебе всё, всё до последнего! Парк Вашингтон-Сквер, “МоМА” и лучшие бублики в твоей жизни!

– Запиши и меня, – говорит Грейсон, приподнимая подбородок. – Хочу увидеть младенца в большом городе.

– О! И “Baby Grand”, и “Marie's Crisis” – лучшие бары. “Serendipity” для замороженного горячего шоколада…

– Я тоже пойду, – протягивает Рен, делая глоток из бутылки. – Если только Джен не выдернет Холлорана с “Dreamland”.

Выдернет Холлорана с крупнейшего восточного фестиваля?

– Почему она должна это сделать? – удивляюсь я.

То, как далеко закатились глаза Грейсона, ясно даёт понять, что тему обмусолена достаточно.

– Он не хедлайнер6, – поясняет Молли. Рядом Пит, надвинув бейсболку на лицо, вроде как спит, но Молли всё равно свернулась у него под боком, как кошка. – А Джен злится.

– Это дневное выступление, – добавляет Инди. – И он играет прямо перед хедлайнером. Я не думаю, что это оскорбление.

Рен ковыряет этикетку на бутылке.

– Томми, конечно, вообще плевать.

– Ну, если всё же поедем, – говорю я, – твой нью-йоркский маршрут звучит идеально. Но, что важнее… кто этот парень из NYU?

Грейсон и Рен прыскают, и я благодарна, что отвела разговор в другую сторону.

– Перестаньте, – стонет Инди. – Джейкоб – никто. Мы встречались десять минут.

Улыбка Молли как у Чеширского кота: – Он пишет ей каждый день.

– Он не важен, – настаивает Инди. – Лучше скажи, Клементина, как тебе первый вечер?

– Это было невероятно, – признаюсь я. – Такой адреналин. Вы потрясающие.

– Спасибо, малышка, – говорит Рен, а Молли одновременно добавляет:

– Мы знаем.

Рен в мужских боксёрах и огромной, видавшей виды футболке Mötley Crüe, а Молли – в чёрной шёлковой ночнушке, больше похожей на костюм Мортиши Аддамс. И тут я понимаю, что мои полосатые штаны и футболка «Happy Tortilla» с улыбающейся кесадильей на груди заслуживают немедленного сожжения.

– Если каждая ночь будет как эта пижамная вечеринка, – говорю я, – мне срочно нужны пижамы.

– Подожди, пока я не свожу тебя на шопинг в Сохо, – обещает Инди.

– Хотя эту не выбрасывай, – хрипловато говорит Грейсон, наклоняясь вперёд и приподнимая ткань моих брюк двумя пальцами. – Они тебе идут. У тебя классная фигура для таких ботанских штук.

Я отвожу взгляд, чтобы скрыть неловкость, и взгляд натыкается на Холлорана, который, оказывается, стоит прямо за нами и заваривает чай. Я даже не услышала, как он вышел.

На нём серые спортивные штаны, низко сидящие на бёдрах, и худи Trinity College. Волосы убраны в низкий хвост, на носу очки, на пальцах – следы чернил. Он выглядит до боли по-человечески. Но угрюмое выражение лица выбивает из меня весь воздух. Он буквально сверлит нас взглядом.

– Привет, – издаю я писк.

– Не возражаете быть потише? – произносит он мягко, но твёрдо, глядя прямо на Грейсона. – У меня голова трещит.

– Конечно, Томми, – спокойно отвечает Рен, опережая Грейсона. – Я сама спать пойду. Ночь, зверята.

– Спокойной ночи, мамочка, – дразнит Молли.

Пит хрюкает от смеха из-под кепки – не спал, значит.

Холлоран слабо улыбается Рен, но на меня даже не смотрит. Я точно чем-то его раздражаю, и от этого чувствую себя ужасно. Он заканчивает заваривать чай, пар окутывает его очки, и, не говоря больше ни слова, уходит к себе. Дверь захлопывается.

– Для парня, который поёт о том, как напивается и просыпается к закату, он ведёт себя как бабушка, – фыркает Грейсон.

Инди усмехается, но я чувствую, что в его тоне есть скрытая злость.

– Что за история с этим чаем? – спрашиваю я.

– Холлоран не выходит на сцену без кружки, – объясняет Молли. – Фанаты подхватили – теперь спрашивают, Лайонс у него или Барри.

– Это марки ирландского чая, – поясняет Инди, вставая. – Как Кока-Кола и Пепси.

– Только не говори это при Коноре, – предупреждает Грейсон. – Замучает лекцией.

Мы вместе убираемся, и я с облегчением замечаю, что никто из группы не похож на классических рок-звёзд-свиней. Кроме, пожалуй, самого Коннора, который уже час как спит.

Когда все расходятся по койкам и свет в переднем салоне гаснет, я вдруг не удерживаюсь – любопытство пересиливает. Становлюсь перед кофеваркой, выдвигаю нижний ящик.

На меня глядят ряды красных коробок чая.

Барри.