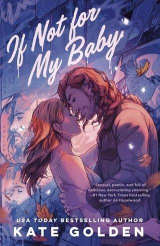

Текст книги "Если бы не моя малышка (ЛП)"

Автор книги: Кейт Голден

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)

Кейт Голден

Если бы не моя малышка

Информация

Уважаемые читатели! Данный перевод предназначен исключительно в ознакомительных целях, в связи с тем, что эта книга может быть защищена авторскими правами. Просим незамедлительно удалить файл после прочтения. Особенно напоминаем, что копирование и распространение без упоминания переводчика запрещено. Спасибо за понимание.

Перевод: Даша

Вычитка: Катрин К, Анна

Джеку,

Песни трогают меня так глубоко

только потому, что я узнала, что такое любовь – с тобой.

И телеканалу (вы знаете, о ком я),

мы сделали это вместе.

1

– Посвящать всю свою жизнь погоне за другим человеком – при том, что все мы по своей сути несовершенны – и ожидать, что этот самый несовершенный человек исправит все твои сломанные части, чтобы ты мог убедить себя, будто снова цел, – верный рецепт разочарования. – Я тянусь за очередным чипсом и макаю её наполовину в сальсу. – Если честно, раньше в этом было больше смысла. Когда-то женщине действительно нужен был партнёр, чтобы иметь крышу над головой или еду на столе. А мужчине – жена, чтобы родить наследника для его сапожного дела или королевства, или что там у него было. Но сейчас всё по-другому, понимаешь? Это как-то… устарело.

Я закидываю чипс в рот. И только тогда замечаю, как лицо мужчины напротив замирает в выражении ошеломлённого неверия. Его идеально уложенные гелем волосы даже не шелохнулись, когда он медленно отпил воды через трубочку. В ресторане слишком громко играет Mariachi, и я чувствую, как смущение поднимается по шее.

– Ты считаешь, что любовь… устарела? – спросил он.

Я дожёвываю, подбирая слова.

– Я считаю, что стремление к отношениям превыше всего – устарело. Сейчас очень трудно найти такие, которые стоит удерживать. А даже если повезёт, всё равно придётся страдать так или иначе. В жизни ведь есть занятия и попроще, согласись?

– Ага… – Он откидывается назад, стараясь незаметно проверить время на телефоне в кармане. – Понимаю, о чём ты.

Я вздыхаю. С Гелем для Волос у нас ничего не выйдет.

– Всё в порядке, Хэнк…

– Генри.

– Генри! – морщусь. – Я знала. Слушай, Генри, я вижу, ты не особо в восторге, и это совершенно нормально. Думаю, можно закончить прямо сейчас.

Генри-не-Хэнк хмурит идеально выщипанные брови.

– Закончить?

– Ну да, как доктор объявляет время смерти. – Я прикладываю пальцы к шее, будто проверяю пульс, и корчу гримасу.

Генри кивает, делая вид, что понял, хотя по глазам видно – не понял. На самом деле… да. Он думает, что я ужасная.

– Серьёзно, я просто хочу спокойно доесть эти энчилада перед сменой. Никаких обид, если ты хочешь смыться.

Ошарашенный, Генри кладёт телефон и ключи обратно в карман и начинает неуклюже выбираться из кабинки. Впрочем, возможно, элегантного способа выбраться оттуда и не существует. На полпути он замирает.

– Подожди… Ты сказала, что ты официантка. Ты назначила наше первое свидание в ресторане, где работаешь… посреди своей смены?

– Я… – Я запинаюсь, с набитым энчиладой ртом не находя слов.

Генри больно ударяется коленом о нижний край стола, морщится – и я морщусь тоже, чувствуя фантомную боль.

– Держи, – говорит он, кидая на стол две двадцатки.

– Нет-нет. – Я отодвигаю деньги обратно, проглотив кусок. – С моей скидкой для сотрудников это почти бесплатно.

Генри не воспринимает это как добрый жест. Он оставляет сорок долларов на месте и уходит, едва не сбив с ног двух мальчишек, несущихся к туалету от стола, где празднуют день рождения.

Отлично. Ещё одно успешное свидание Клементины Кларк.

Из-за столов раздаётся голос, обращённый к мальчишкам: – Эй, не бегайте!

Я оборачиваюсь и вижу Майка. Его светлые волосы торчат в разные стороны, а под глазами сиреневые круги. Хотел повышения – получай. Хотя чего он ожидал? Happy Tortilla – лучшее заведение Tex-Mex1 в Черри-Гроув. Оно пустует только когда закрыто.

– Ладно, полиция веселья, – бурчу я и возвращаюсь к еде. Эти куриные энчилада я ем, наверное, дважды в неделю – и ни капли не надоедает. Обычно они нужны после неудачного свидания, но сегодня – великий вечер в театре «Леди Бёрд», так что я не принимаю отказ близко к сердцу.

– Если они поранятся, – говорит Майк, усаживаясь напротив с тихим стоном, – нас могут привлечь к ответственности.

– Оу, «ответственность». Заговорил как настоящий менеджер.

– Эй, – засмеялся он, – я теперь твой босс.

– У тебя рис в волосах, босс.

Майк встряхивает голову. – Значит, свидание не задалось?

– Я не собираюсь это обсуждать с тобой.

– Со мной? – он ворует чипс из миски. – Я ведь помню, как ты думала, что «барбекю» означает «вечеринку с Барби».

– Нам тогда было по четыре!

– Вот именно. Так что не скромничай. Что не так с мистером Apple Watch?

Но Майк знает – я всё равно ничего не скажу. Это одна из немногих тем-табу. И не только потому, что он мой бывший – хоть это и было ещё в школе – или потому, что мы иногда всё ещё спим.

А потому, что я знаю: Майк не лучше моей матери. Оба надеются, что когда-нибудь я сброшу свой циничный кокон и превращусь в влюблённую бабочку, порхающую в объятия какого-нибудь обеспеченного кавалера. Может, стоило сказать это Генри: «Я здесь, чтобы просто убедить маму, что не повторю её печальную судьбу. Весенняя свадьба?»

– Ну же, Клементина. Колись.

– Он не любил собак.

– А, – кивает Майк, удовлетворённо. – Поцелуй смерти.

Резкий визг детских голосов проносится по залу, и я поднимаю взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как два мальчишки с грохотом падают на ковёр. И сразу начинают рыдать.

Майк тяжело вздыхает. В глазах – ноль жизненных сил.

– Я разберусь, – смеюсь я. – Доешь мои энчилада?

– С удовольствием, – отвечает он с выражением глубокой признательности.

Я надеваю красный фартук, бросаю злополучные сорок долларов в банку для чаевых и возвращаюсь к работе.

* * *

К моменту, когда я заканчиваю смену, аптека почти закрыта. Внутри играет убийственный трек из восьмидесятых, и я киваю в такт этому величественному ритму, пока не нахожу Лу за прилавком. Приходится подкупить его бесплатными прогулками для его сибирского хаски, чтобы он позволил мне забрать мамин циклобензаприн, но в итоге я получаю и лекарство, и новую коробку мороженого.

Когда я возвращаюсь домой, изнутри уже гремят «Секретные материалы» – так громко, что слышно, даже у входной двери.

– Марафон всё ещё идёт? – кричу я, бросая ключи в лоток в форме коровы и скидывая ботинки у расписанной вручную подставки для обуви с садовой тематикой. Я невольно улыбаюсь, глядя на облупившуюся краску и маленькие грибочки с колпачками.

У нас с мамой никогда не было чёткого представления о стиле нашего дома – мы просто чувствуем, когда вещь дианентинская. Это слово мы придумали сами, объединив наши имена – Диана и Клементин – для описания всего, что нравится нам обеим.

Ярко-жёлтая керамическая ваза в форме банана, в которую можно ставить цветы с двух концов? Дианентин. Тай-дай салфетки для ужина? Дианентин. Подушка на диване с вышитой надписью «FBI's Most Unwanted»? Тоже дианентин. Особенно она – ведь мы смотрели все сезоны «Секретных материалов» как минимум трижды.

– Быстрее! – доносится голос мамы из подвала. – Сейчас будет сцена, где Франкенштейн приглашает её на танец!

– Иду, – откликаюсь я, роясь в морозилке, забитой пинтами мороженого, в поисках своей последней наполовину съеденной упаковки Ben & Jerry's Phish Food, и достаю из холодильника банку содовой. – У Уиллоу есть её кость?

– Нет, – кричит мама. – Можешь принести?

Я возвращаюсь за любимой Y-образной костью нашей собаки, валяющейся на её лежанке. С полными руками вкусностей я забегаю в подвал и нахожу маму на диване – рядом с ней свернулась Уиллоу. В воздухе густо висит аромат цитрусов – свечи, наверное, горят уже несколько часов.

– Как дела на работе? – спрашивает мама, не отрывая взгляда от телевизора.

У меня сжимается сердце. По её голосу я сразу понимаю: фибромиалгия снова даёт о себе знать. Обычно её глаза сияют, но сейчас потускнели; блестящие светлые волосы собраны в небрежный узел. Она машинально мнёт плечо – явно болит весь день.

– Как обычно, – отвечаю я. Не стоит рассказывать ей про неудавшееся свидание. Впрочем, это уже можно считать частью «как обычно».

Я передаю ей таблетки и содовую, и она, как профессионал, запивает всё одним глотком. Потом протягиваю Уиллоу кость, мысленно напоминая себе подстричь ей чёлку – у нашей овчарки имя выбрано не зря: шерсть полностью закрывает глаза. Интересно, видит ли она вообще тот жевательный лакомый кусок, который сейчас засовывает в пасть. Я целую её в макушку – и тут же чихаю. Уиллоу даже ухом не ведёт.

– Господи, ты же только что была в аптеке – неужели не купила себе антигистаминные таблетки?

– Они стоят, типа, тридцать баксов, – сказала я, отодвигая её руку, чтобы самой помассировать плечо. – Мои чихи – часть моей личности. Что если ты ослепнешь однажды? Как ты узнаешь, где я?

Мама закатила глаза.

– Если я тоже ослепну, можешь просто вывести меня во двор и пристрелить, в стиле Старого Брехуна2.

Я хлопаю её по плечу. – Эй. Ничего смешного.

– Бет сказала, Майка повысили. Впечатляет, правда?

– Угу, – бормочу, сосредоточенно разминая узелок на её плече.

– Может, нам всем вместе сходить поужинать, отпраздновать?

– Обязательно.

Я не возражаю – люблю проводить время с Майком и его мамой. А моя мама просто хочет помочь. Всё-таки женщину, которую в шестнадцать бросила любовь всей её жизни, оставив после себя только ребёнка – нельзя не понять. Потом – годы сердечных ран, хроническое заболевание, нескончаемые неудачные ухажёры… и всё это, пока она одна воспитывает ребёнка. Тут невольно захочешь, чтобы дочь когда-нибудь шла к алтарю, счастливая и целая.

А Майк – отличный кандидат для похода под венец. Я знаю его всю жизнь – его мама, Бет, была вроде как приёмной матерью для моей мамы. Они единственные две матери-одиночки в нашем городке. Так что Майк с самого начала понимал моё положение. Он наблюдал, как я проходила через старшую школу с мамой, которая была всего на шестнадцать лет старше меня – и при этом куда более привлекательной. Даже сейчас – длинноногая, с идеальной фигурой, а я метр шестьдесят три и ровная, как доска, со всех сторон. У неё миндалевидные кошачьи глаза, как у модели с подиума, а у меня – огромные оленьи глаза, из-за которых учителя в средней школе называли меня Pixar.

И, если говорить о парнях, тогда Майк был как ромашка посреди сорняков. Добрый, внимательный, любил собак и блошиные рынки, как и я. К концу школы я уже смирилась: все вокруг знали, что мы с ним – неизбежная пара, кроме меня самой. Мы встречались год, пока он не начал говорить о свадьбе. Тогда я всё и закончила. Это был, пожалуй, самый разочарованный момент в жизни моей мамы по отношению ко мне.

– Мне ответили из страховой компании, – говорит мама.

– Плохие новости?

Она делает неопределённую гримасу, но я вижу – плохие.

Я сильнее надавливаю на её плечо:

– Совсем ничего не покрывают?

– Технически нет, но…

– Это просто абсурд. Нам нужно найти тебе другого врача. Какой смысл в клинических испытаниях, если никто не может их пройти, потому что это чертовски дорого? – говорю я, чувствуя, как голос начинает срываться.

Уиллоу поднимает голову от своей кости, тревожно глядя на меня.

Мама тоже хмурится. Даже нахмуренная, она красивая. И такая усталая. Бедная мама.

– Клементина, всё в порядке, – говорит она мягко.

– Нет, не в порядке. Я завтра им позвоню.

– Мне, правда, уже немного лучше, – произносит она, с усилием зачерпывая мороженое ложкой.

– Пусть чуть подтает, – говорю я.

Она говорит, что ей «немного лучше», примерно раз в неделю, хотя болеет уже больше десяти лет. Сначала врачи решили, что это анемия. Потом подозревали артрит, волчанку, рак – эти дни были самыми ужасными – пока, исключая вариант за вариантом, не сошлись на фибромиалгии.

Это одно из самых тяжёлых испытаний при таких «невидимых» болезнях – никакой возможности точно подтвердить диагноз, только исключить остальные. Рациональных людей вроде меня сводит с ума сама мысль, что не существует ни точного объяснения, ни лечения. А значит, лекарства, которые хоть как-то помогают справляться с симптомами – вспышками хронической боли по всему телу, ужасной усталостью, бессонницей и скованностью – постоянно меняются и становятся всё дороже с каждым годом. Мама уже почти не может работать, и мне чертовски повезло, что мой начальник – старый друг, который позволяет уходить раньше, когда нужно отвезти её на приём.

На экране Скалли пытается разобраться в чём-то, что не поддаётся логике. Краем глаза я замечаю, как мама беззвучно повторяет за Молдером его реплику: «Иногда единственный разумный ответ на безумный мир – это безумие.»

Она тянется рукой к моей, не отрывая взгляда от экранной пары, и я отвечаю на её молчаливую просьбу, сжимая её пальцы. Мама снова берёт ложку, зачерпывает мороженое и, с набитым ртом, мечтательно произносит:

– Дэвид Духовны был таким милашкой. Не могу поверить, что он сексоголик.

2

После того как я покормила и выгуляла Уиллоу, я спускаюсь обратно в подвал и вижу, что мама уже крепко спит. Пустая коробка из-под Phish Food валяется на полу, по телевизору всё ещё идёт марафон Секретных материалов. Я накрываю её лоскутным одеялом и выключаю телевизор. Подвал, который когда-то должен был стать её гончарной мастерской, давно превратился во вторую спальню. Неиспользуемый гончарный круг всё ещё стоит за диваном рядом с покрытыми пылью тряпками. Один парень, с которым она сходила на два свидания, купил ей печь для обжига – теперь она хранит там обувь. Как Кэрри Брэдшоу, сказала она тогда.

Наш дом странно устроен – шаткий и угловатый. В нём есть и подвал, и чердак, что редкость для домов в Техасе. Он принадлежал моим бабушке с дедушкой, и скрипучие деревянные ступени с облупившейся пастельной плиткой выдают это с головой. Из-за необычной планировки – четыре этажа, но в каждой комнате мало места – маме бывает тяжело подниматься в спальню, особенно когда болезнь обостряется. Я предлагала спустить всё вниз – Майк с друзьями мигом помогли бы перетащить матрас и кровать, – но мама каждый раз говорит, что чувствует себя лучше, и просит подождать неделю.

Когда я наконец привожу в порядок кухню, оплачиваю счета и выношу мусор, оказывается, что уже десять. Слишком поздно, чтобы успеть на ежемесячный вечер открытого микрофона в Ladybird Playhouse. Измотанная, я забираюсь в кровать и включаю на ноутбуке Вестсайдскую историю. Вот это история любви, которую я понимаю: трагичная, честная, пробирающая до слёз.

И музыка.

В плохие дни я включаю весь альбом – час и восемнадцать минут – в машине и рыдаю в голос. Ни один другой альбом на свете не сравнится с оригинальной бродвейской записью.

Собственно, я пишу об этом в сообщении своей лучшей подруге и соратнице по мюзиклам, Эверли.

Эверли Пейс: Annie Get Your Gun лучше.

Клементина: Ты спятила.

Эверли Пейс: There's No Business Like Show Business – самая известная песня из мюзикла!

Клементина: Ни на одной планете!

Клементина: Ты просто пьянa от кантри-музыки.

Эверли Пейс: Правда… Я так хочу получить место на разогреве у Габби Робинсон.

Я попала в театр потому, что мама не могла позволить себе няню, а спортивных талантов у меня не наблюдалось. Там я встретила Эверли, и мы вместе росли на сцене. Я обожала всё – петь, играть, танцевать, ставить постановки. А Эверли интересовало только одно – эффектные вокальные пассажи и сложные рифы. Мы обе получили стипендии в колледж Беркли, но мама тогда слишком болела, чтобы работать, и я не смогла поехать с ней. Эверли изучала там музыкальную теорию и отточила свой голос. Он и раньше был нереальным, а теперь она ещё и пишет песни – как будто поп-панк с привкусом сладкого кантри.

Последние несколько лет она гастролировала в составе разных групп, каждая из которых всё известнее предыдущей. В перерывах записывала свои песни и выступала с ними – иногда у нас в городе, иногда в Остине. Залы обычно полупустые, но мы с Майком всегда приходим заранее и делаем дурацкие плакаты. Мой любимый: Я ХОЧУ СЛУШАТЬ КАК ТЫ ПОЁШЬ ВЕЧНО.

И вот месяц назад ей наконец позвонили. Её бывший профессор, наставник огромной звезды кантри Габби Робинсон, отправил Габби демо Эверли. Габби искала кого-то малоизвестного, кто мог бы выступать у неё на разогреве в Нэшвилле.

Клементина: А как же тур с Холлораном, который ты уже забронировала?

Эверли Пейм: Он потрясающий артист. Этот альбом бьёт все чарты.

Эверли Пейс: Это будет отличная возможность заявить о себе. Да и вряд ли Габби вообще послушает моё демо…

До того, как профессор отправил её записи Габби, Эверли получила предложение всей жизни – петь бэк-вокал на восьминедельном туре по США с ирландской суперзвездой Холлораном, который выпускал свой второй альбом после триумфального, принесшего ему «Грэмми». Если льёт, то уж потопом.

Клементина: Когда ты узнаешь насчёт Габби?

Эверли Пейс: Сказали, в течение недели.

Клементина: Но тур Холлорана начинается через несколько дней…

Эверли Пейс: Знаю.

Клементина: Как репетиции? Как он сам?

Эверли Пейс: Хмм… Немного замкнутый. Безумно талантливый. ОЧЕНЬ высокий.

Эверли Пейс: А его клавишник просто огонь.

Клементина: УЖАС. Будь умной.

Клементина: (Не будь умной. И расскажи всё в деталях.)

Эверли Пейс: Лол. Ты уже едешь в Ladybird?

Ladybird Playhouse – не просто моё любимое место в центре Остина, но и то, где мы с Эверли начинали заниматься театром, когда школьных постановок уже не хватало, чтобы утолить наш музыкальный голод. Эверли до сих пор работает там в зрительном зале, когда не в туре. Благодаря этому у неё есть скидка на билеты – а значит, и у меня тоже. Сейчас, когда работа и уход за мамой занимают почти всё моё время, я давно не участвую в постановках, и вечера открытого микрофона в Playhouse стали для меня единственным творческим выходом за месяц.

Я смотрю на часы – почти одиннадцать.

Клементина: Думаю, уже слишком поздно.

Эверли Пейс: Ну же, детка. Сейчас нет пробок. Ты успеешь как раз к последнему выходу.

Клементина: Я сегодня отработала две смены подряд. Могу уснуть за рулём.

Эверли Пейс: Ты не способна на такую халатность.

Эверли Пейм: Нужно находить время для того, что любишь. Давай, вперёд!!

Мои веки уже протестуют, но она права. Я вылетаю из кровати и, на ходу ища ключи, пишу ей ещё одно сообщение.

Клементина: …… Ладно.

Эверли Пейс: Ура! Пришли видео твоего выступления, я скучаю по твоему лицу.

Эверли Пейс: И по твоему голосу, разумеется.

Клементина: Видела когда-нибудь зомби, поющего мюзиклы?

Эверли Пейс: Звучит забавно.

Эверли Пейс: Я вырубаюсь, у нас завтра ранняя репетиция.

Клементина: ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

Эверли Пейс: хохохохохохо.

Дорога от Черри Гроув до Остина занимает около часа, но я добираюсь за сорок шесть минут. Машина резко останавливается под яркой вывеской Live Music, и я вбегаю внутрь. От меня всё ещё пахнет буррито, потому что я не успела принять душ, и, возможно, у меня на подбородке средство против прыщей, но мне всё равно – стоит только услышать разлив фортепиано, и я чувствую прилив энергии, которой не хватало всю неделю.

– Я не опоздала? – спрашиваю я у замены Эверли, женщины с вьющимися волосами и длинными серьгами. Она убирает ноты в папку на стойке администратора.

– Почти. Можешь закрывать вечер.

Я выдыхаю с облегчением. – Отлично.

– Присядь, – говорит она. – Скоро позову тебя.

На сцене сейчас мужчина постарше, в бомбере пятидесятых. Он играет плавную джазовую мелодию – то ли Чет Бейкер, то ли Дюк Эллингтон, я уже слишком выжата, чтобы точно понять. Но в любом случае эти колеблющиеся ноты проникают в самые кости, разливаясь по телу успокаивающим теплом. Я беру газированную воду в баре и сажусь в заднем ряду, чтобы послушать перед своим выходом.

Я обожаю смесь людей, которая собирается здесь на вечерах открытого микрофона. От молодых певцов, мечтающих пробиться на кантри-сцену Остина, до возрастных рокеров, ушедших на покой где-то в глубинке, и до таких, как я, безнадёжных фанатов мюзиклов. Наверняка где-то есть бары и клубы только для любителей шоу-тюнов – может, в Нью-Йорке или Лондоне, – но Ladybird Playhouse лучше, потому что здесь всё вперемешку. Как плейлист, собранный десятью незнакомыми людьми. Как общий набросок, который продолжают чужие руки. Я правда рада, что Эверли уговорила меня приехать.

Джазовая мелодия заканчивается под искренние аплодисменты, и женщина с длинными серьгами зовёт меня на сцену. Я пробираюсь через знакомую толпу, ставлю телефон у края сцены, чтобы записать выступление.

Ladybird Playhouse – совсем маленький зал, всего сто пятьдесят мест, но на джазовые, комедийные и такие вот вечера открытого микрофона всегда пускают и стоячие места. И всё же, когда я выхожу на потёртую сцену, отмеченную клейкой лентой, настраиваю микрофон и смотрю в темноту, у меня ощущение, будто передо мной миллионы людей. Толпа, ждущая моего голоса – грудь расправляется от предвкушения.

Вдохновившись разговором с Эв, я включаю ноты к песне “Something's Coming”. Обычно её поёт Тони – главный герой “Вестсайдской истории”. Иногда я изменяю шоу-тюнам – Флитвуд Мак, Лане Дель Рей, Дженис Джоплин, – но всё равно всегда возвращаюсь к Бродвею. Особенно в такие вечера, как сегодня: после двойной смены, неудачного свидания и плохих новостей о клинических испытаниях.

Надежда, что звучит в голосе Тони, и шорох малой тарелки в барабанной установке наполняют грудь таким светом, что дыхание перехватывает. Я открываю рот – и теряюсь в этом чуде. Песня о том, что впереди. О предчувствии, что жизнь вот-вот изменится – и изменится к лучшему. Когда ты знаешь это так же твёрдо, как то, что солнце взойдёт утром.

Это чувство мне не знакомо, но в этом и есть магия мюзикла. Музыки вообще. Это то же самое бегство в историю, только усиленное медленно нарастающими аккордами и глубокими вокальными падениями. Ты чувствуешь всё телом – в ритме ног, в слезах, что подступают к глазам, в лёгком покалывании на затылке. Это, наверное, самое близкое к тому, чтобы быть унесённой прочь.

Припев вырывается из груди:

– Что-то грядет, я не знаю, что именно, но это будет что-то великое...

Хотя в полумраке зала я не вижу лиц, я чувствую, как оживает всё пространство. Они явно не ожидали шоу-тюна. Наверное, поёжились при первых старомодных нотах – и я их не виню. Но теперь… теперь они чувствуют это. Подъём, ритм...

Ту самую дозу чистого оптимизма, вплетённого в каждую строчку.

А может, это только мне так кажется. Может, я одна здесь ощущаю, как всё внутри вспыхивает и расправляется, как я сама становлюсь выше и ярче с каждым куплетом. И это тоже нормально. Эти вечера – только для меня. Для всего, от чего я отказалась. Для всего, за чем смирилась не гнаться. Чтобы музыка снова ожила во мне, пусть всего на несколько минут. Чтобы я вспомнила, кто я, когда случается это неописуемое волшебство.

Когда я выдыхаю последние слова, небольшая публика уже встаёт с мест, аплодируя.