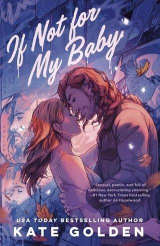

Текст книги "Если бы не моя малышка (ЛП)"

Автор книги: Кейт Голден

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)

33

Утром мама отвозит нас обратно к площадке, откуда мы садимся в автобус – без папарацци, без суеты. Вещей Грейсона уже нет. Я пересказываю Инди про драку – и «Монополию», и свой экзистенциальный кризис в духе Даны Скалли, – но официальная версия остаётся: Грейсон ушёл сам, после того как провалил материал для Rolling Stone.

Том, конечно, всё рассказал Джен, но, судя по всему, остальные понятия не имеют, что произошло на самом деле – хотя синяк, растянувшийся на его переносице, выдает достаточно, чтобы все сделали выводы и предпочли просто не спрашивать. Впрочем, спустя пару часов имя Грейсона уже никто не упоминает, и он так и не возвращается – ни на один из последних шести дней тура.

В Санта-Фе Джен договаривается о студии для Тома – чтобы он мог пройтись по сет-листу с местным клавишником, круглым, щербатым парнем по имени Габриэль. Около пяти утра я захожу туда с Лайонелом, принося Томy чай и остаёмся немного посидеть. И, хоть Габриэль выглядит как учитель из средней школы, которого дразнят на переменах, играет он как фолк-рок-версия Элтона Джона – с уверенностью и искрой, от которой трудно отвести взгляд.

Габриэлю нужно много репетиций, а вместе с бесконечными переездами через раскалённую пустыню это значит, что за последнюю неделю мы с Томом видимся меньше, чем за весь тур. И если бы я могла вернуться в те недели, когда боялась подпустить его к себе, я бы с удовольствием дала той себе по башке – за каждую минуту, когда не держала его за руку и не задавала лишних вопросов. Та стерва это заслужила.

Когда мы въезжаем в Лос-Анджелес, я вдруг осознаю, как стремительно утекло время. Мы ползём вдоль пальм в Беверли-Хиллз, и мысль об этом пробивает меня, как разряд панической молнии.

Сегодня наш финальный концерт – тур заканчивается.

Через двадцать четыре часа я буду снова в Черри-Гроув. И, возможно – даже вероятно, – больше никогда не увижу этих людей. Ни Инди, ни Молли, ни даже Лайонела.

И, может быть, больше никогда не увижу Тома.

Тома, в которого я влюбилась безнадёжно, глупо, до боли, до потери дыхания.

Худший сценарий настал, и он, чёрт возьми, впечатляющий.

– Кондиционер тут сильнее не крутится? – спрашивает Молли. – У меня кожа плавится.

Стоит начало августа, а в Лос-Анджелесе это, похоже, значит конец света. Огонь и сера были бы предпочтительнее, чем автобус, застрявший в полуденных пробках на Санта-Моника-бульваре с дохлым кондиционером.

Я собрала волосы в уродливый пучок – такой, какой делаешь, лишь бы ни один волос не касался кожи. На мне боксёры Тома и спортивный топ; ещё два месяца назад я бы ни за что не появилась так даже перед бывшим парнем, а теперь хожу полуголая перед, по сути, чужими людьми.

Хотя нет. Они уже не чужие.

Они – семья. Пусть странная, расширенная, с ворчливой мамой, вечно жующей зубочистку, и нервным двоюродным братом в Skechers, но семья. Даже наша «злая тётка» Джен с её остриженной под линейку причёской – из тех родственников, которых избегают на День благодарения, но всё равно спасут при нашествии зомби.

– Держись, Молли, – говорит Пит, обмахивая её раскраской Инди для взрослых. – Ещё меньше получаса, и свобода.

От этих слов у меня скручивается живот.

– А что вы будете делать после концерта?

Пит пожимает плечами: – Найду другой проект. Разговариваю с приятелем – у него возрождают какой-то хэйр-метал-бэнд восьмидесятых. Может, будет круто.

Я смотрю на Молли – у неё подтаяла подводка в уголках глаз.

– Мне этих денег хватит, пока я буду работать над своим мини-альбомом в Нэшвилле. Может, заеду к бабуле в Сан-Мигель-де-Альенде.

– То есть вы двое не…

Я не заканчиваю фразу, но они понимают и переглядываются, потом качают головами.

– Только когда Холлоран напишет новый альбом, – говорит Молли.

Пит ухмыляется: – Если к тому времени я не женюсь. Пара маленьких Питов уже в пути.

Молли смотрит на ногти. – Не женишься.

И грустно то, что это возможно. Пит и правда может быть женат через год.

Как сказал Том тем вечером: Жизнь вмешивается… Я возвращаюсь в город через несколько месяцев, а девушка уже замужем.

Такой могу стать и я. В Черри-Гроув. С каким-то мужчиной, который не цитирует Гомера и Йейтса, не поёт так, будто через него звучит сама история блюза, и не заставляет меня смеяться до тех пор, пока я не начинаю хрюкать.

Все воспоминания о последних восьми неделях обрушиваются разом, как грузовик.

Каждое – залитое летним светом, сквозь ветви Центрального парка. Пахнущее морем, лимонное, окутанное сценическим дымом. Тепло, смех, и мелодия, которую я никогда не смогу выкинуть из головы.

Я уже не та женщина, что ступала в этот автобус впервые.

И вдруг чувствую, что сейчас расплачусь. Ком подступает так резко, что я вскакиваю, а Пит бросает на меня взгляд: ты в порядке?

– Голова кружится, – говорю я, хотя в глазах стоит влага.

Мне нужно найти Тома. Мне плевать, что будет дальше, плевать на все оправдания, которыми я прикрывалась. Разорви, пока не разорвёт тебя – всё это теперь кажется детскими выдумками. Как осознать, что под кроватью никогда не было чудовища, а все эти годы там просто валялся свитер.

Это ужасно. Сердце так высоко в горле, что я могла бы его укусить. Но я всё равно дохожу до номера Тома и громко стучу. Я собираюсь рассказать ему всё. Что чувствую, что не знаю, что с этим делать, что ему совсем не обязательно чувствовать то же самое – только, пожалуйста, Боже, я не могу представить, что завтра больше его не увижу. И если бы он просто дал мне немного времени, может, тоже влюбился бы. А там, кто знает, что было бы дальше – но хотя бы мы были бы в этом хаосе вдвоём.

Когда он не открывает, и я уже не понимаю, что у меня на лице – пот или слёзы, – я стучу ещё сильнее, так, что наверняка разбудила всех, кто спит в своих койках.

Дверь распахивается. Том стоит с широко раскрытыми глазами.

– Клем. Что случилось?

Он не один. Габриэль сидит на кровати с клавишами, а Джен в очках и с собранными волосами – в аккуратном варианте моего собственного «рабочего» пучка. Она глядит поверх ноутбука и телефона одновременно.

– Что-то нужно, Клементина? – Она выглядит слегка раздражённой. – Мы пытаемся успеть всё до саундчека.

Я вдыхаю, как ребёнок между рыданиями. Том, с убранными волосами и очками на носу, выглядит до боли привлекательно. Его взгляд – тёплый, спокойный – немного усмиряет мою истерику.

– Я просто хотела поздороваться, – лгу я. – Скучно стало.

Он кивает, будто понимает, что это неправда. – Я могу сделать небольшой перерыв.

– Не можешь, – говорит Джен, не отрываясь от экрана.

Габриэль только пожимает плечами.

– Не нужно, – отвечаю я. – Но, может, увидимся вечером, после концерта?

Том облокачивается о дверной косяк, уголки губ чуть подрагивают. – А где же мне ещё быть?

Сегодня вечером – большая вечеринка по случаю конца тура, в самом пафосном месте Лос-Анджелеса. И, по словам Лайонела, ни один наряд на этом автобусе не сделает из меня ту, кто туда впишется. Сказано это было с любовью, но всё равно больно – как все высказывания Лайонела.

– На вечеринке?

– Не знаю, заметила ли ты, но я не особый любитель вечеринок, – усмехается Том. – Планирую остаться в автобусе и почитать. Или спрятаться в гостевой комнате с пьяной женщиной с синяком на локте, в надежде, что её вырвет на меня. Мне, в принципе, всё равно.

Мой смех рвётся наружу, будто я наконец ослабила тугую ленту, стягивавшую грудь весь день. Я встаю на цыпочки и целую его в щеку, в короткую щетину.

– Идеально. А я напьюсь до беспамятства.

* * *

Кара Бреннан – завораживающе красива. Она похожа на добрую ведьму из старой английской сказки. Волосы белые, как луна. Черты – тонкие, изящные. Татуировки – такие аккуратные, что чужие рядом выглядят будто сделаны слепым четырёхлетним ребёком. Она идёт по жизни с той степенью «привилегии красоты», к которой модели стремятся годами.

– Так приятно познакомиться, – говорит она с тем же певучим ирландским акцентом, что у Конора и Тома, только выше, звонче – как у Динь-Динь. – Томми очень тепло о тебе отзывался.

– Прекрасно, – отвечаю я. Смотреть на неё почти больно. – То есть… спасибо.

Саундчек всё только усугубляет, потому что она добавляет к этой феерии солнечных щёк и сияния ещё и сокрушительно красивую музыку. Если мне когда-нибудь захочется впасть в меланхолию на какой-нибудь придорожной станции, размышляя о тщетности человеческого бытия, я точно включу её песни.

После пары композиций делаем перерыв, пока Конор помогает Габриэлю с бриджем Heart of Darkness. Я ухожу к краю сцены, чтобы оглядеть вид. Том ставит локоть мне на голову – новый жест, который он полюбил из-за нашей разницы в росте.

Он выглядит невыносимо красиво в круглых очках и своём фирменном джинсовом пиджаке. Его присутствие возвращает мне рассудок. Я делаю глубокий вдох – сегодня мы поговорим, и всё будет хорошо. Воздух тёплый, но не душный, пропитан запахом свежескошенной травы и оранжевых маков, что покрывают горы вокруг.

Hollywood Bowl – легендарное место. Амфитеатр под открытым небом, встроенный в холмы, словно в раковину. Со всех сторон поднимаются склоны, и при этом сцена остаётся одновременно камерной и грандиозной, а небо над ней – чистое, как стекло. Лазурь постепенно тает в мягко-розовый вечер. Ярко, ослепительно, волшебно...

– Это ты.

Я поднимаю взгляд: Том указывает на небо, залитое акварельным светом.

От его простых слов глаза наполняются влагой. Он смотрит на этот пейзаж – и видит во мне то же самое.

Я качаю головой, не в силах вымолвить что-то столь же точное. Замечаю, как мягко ветер треплет завитки его волос.

– Ты заходила в гримёрку?

Да. И нашла там Claritin – противоаллергическое, лежащее рядом с коробками его любимого чая. Я глубоко вдыхаю пахнущий пыльцой воздух. Не чихаю.

– Не хотела говорить, но я вообще-то девочка по Zyrtec.

Том разражается смехом. Это – лучший звук на свете. Я бы хотела записать его на свой «островной» альбом.

– Я внесу это в райдер, – говорит он, все еще смеясь.

– Я шучу. Всё было идеально и так трогательно, – я утыкаюсь лицом ему в бок.

– Barry's и Claritin. Мы с тобой – та еще парочка.

Я тоже об этом подумала. Райдер – список всего, что артист хочет видеть в гримёрке на каждом концерте, обычно у знаменитостей включает дорогое вино и конфеты, специально привезённые из какой-нибудь парижской лавки. Но сомневаюсь, что большинство музыкантов просят чай Barry's и упаковку Claritin. Вместе мы с Томом напоминаем одну старушку с заложенным носом.

Остаток саундчека проходит без сучка и задоринки. Когда Конор берёт первые аккорды If Not for My Baby, я выхожу к краю сцены – и, конечно же, вижу Кару, делающую то же самое.

Ну конечно.

Вот зачем она здесь: чтобы спеть их песню вместе. Я отступаю назад, на своё место рядом с Молли, и благодарна, что никто не обратил внимания на мою ошибку.

Но Кара не поёт ни одной ноты, и я, как глупый ребёнок, на секунду надеюсь, что она собирается уступить мне. Но жизнь – это не мюзикл, и я мысленно ругаю себя за то, что влюбилась и стала одной из тех дур, у которых возникают такие мысли. Вот, детка, представляю, как она говорит. Эта песня ваша. Спойте её вместе. Она для вас. Отвратительно глупо.

– Похоже, у нас уже есть зрители, – говорит Кара в микрофон, так что девушки-подростки с плакатами у ворот слышат её. – Может, подождём до вечера, Холлоран? Без репетиции?

Том пожимает плечами. – Я всё ещё помню, если ты помнишь.

Глаза Кары – такие, от которых пробегает холодок по коже, – вспыхивают, когда она смотрит на него. – Как там говорится? Первую любовь не забывают?

Я сжимаю микрофон и глотаю комок горечи.

34

– Я знаю, в прошлый раз, когда я вытолкнула тебя из зоны комфорта, всё прошло не очень удачно, – начинаю я, вспоминая, как уговаривала его прийти с нами в Dime a Dozen. Зубы Тома так сильно сжимаются, что я слышу это, и не могу понять – он просто нервничает или думает о той ночи и о том, что случилось с Грейсоном. – Но можно я кое-что предложу?

– Валяй.

Я почти готова отказаться от всей этой затеи. Он и так выглядит несчастным, я не хочу усугублять. Но в то же время знаю – если не попробую помочь, потом буду жалеть.

– Может, тебе было бы легче, если бы ты провёл время с группой перед выступлением, а не сидел здесь один? Напомнил себе, что тебе вообще нравится в этих концертах? То чувство единства, о котором ты говорил в Центральном парке?

Гримерка Bowl залита тёплым светом бумажных фонарей и открывает завораживающий вид на другую сторону гор. Но в этой комнате, где Том укрылся, нет окон, а на зеркале не хватает пары лампочек. Я пришла сюда, чтобы наконец признаться в своих чудовищных чувствах до концерта, но его сегодня не отпускает тревога – не время.

– В тишине и покое есть утешение, – говорит он, зажмурившись. – В изоляции.

Он выглядит примерно так же спокойно, как человек, которого везут на экстренную операцию.

– Без проблем. Останемся здесь, – говорю я.

Но когда Том открывает глаза, в них есть какая-то неожиданная печаль.

– Я даже не знаю, зачем от них прячусь.

Я наклоняюсь вперёд, сидя напротив, стараясь быть осторожной.

– Тревога – штука личная. Может, тебе просто слишком уязвимо показывать это им?

Том прищуривается, глядя на мигающую лампу и облупленные обои. Этой комнате, похоже, лет шестьдесят.

– Я ведь эксперт по избеганию близости, – добавляю. – Если вдруг не знал.

Это вызывает у него слабую улыбку.

– Может, ты просто не хочешь, чтобы они видели тебя таким?

Через секунду Том поднимается, нахмурившись, и проводит рукой по бороде. – Бесполезно, – бормочет он.

Я тоже встаю и иду к двери – во мне борются тревога и радость.

– Почему бесполезно?

Он бросает на меня взгляд и говорит: – Они уже видели меня всего. Они знают, какой я, когда я с тобой.

Он уходит раньше, чем я успеваю собрать обратно осколки своего сердца. Когда догоняю его, он уже входит в гримерку, где группа распевается.

Зубочистка у Рен чуть не падает изо рта. – Томми?

Щёки Тома розовеют. – Добрый вечер всем.

– А вот и он, – говорит Конор, хлопая друга по плечу.

– Смотрите-ка, – мурлычет Молли, – папочка вернулся домой.

Габриэль кривится, и это вызывает у меня и Инди сдержанный смешок. Наблюдать, как новые люди реагируют на Молли – отдельное удовольствие.

– Только не спешите радоваться, – бормочет Том. – Я всё ещё могу упасть в обморок прямо на вас. – Но он светится, и моё сердце делает кульбит. Эти люди – тоже его семья, пусть проблемы с индустрией и отдалили их друг от друга.

– Что сегодня разогреем? – спрашивает Конор.

Обычно мы начинаем с бодрых старых хитов вроде Ain't No Mountain High Enough или с акустических каверов на Daft Punk и Calvin Harris.

– У меня есть вариант, – говорит Том. Конор улыбается, и Том начинает напевать – низко, с душой, нараспев. Его глаза мягко закрыты. Я узнаю мелодию мгновенно.

– Голубоглазый мальчик встречает кареглазую девочку, – поёт он.

И я мысленно переношусь в наш номер в автобусе, где за окном над озером Мичиган тает мандариновый закат, а он рядом – в спортивных штанах, с гитарой, тихо напевает у моего уха.

Молли и Конор подхватывают. Потом я, Рен и Габриэль. Даже Пит с Лайонелом начинают хлопать в ладоши. Улыбка вырывается из меня, как солнце из-за тучи. Припев накрывает всех нас, и Том ловит глазами каждое моё движение. Каждый вдох. Каждый хлопок. Каждый звук из моих лёгких.

Его голос течёт мягко, естественно, переплетаясь с нашими. Низ Рен, виртуозные переливы Молли. Этот момент – как глоток чистого воздуха в горах. Как дождь в ушах.

Он сияет. Он живой. Он возвышен. У меня выступают слёзы.

– Разве любовь не самое сладкое, что есть на свете? – поёт Том. – Моя малышка – самое сладкое, что есть на свете.

Он меняет слова ради меня.

Он смеётся, глядя, как я качаюсь в такт, и вся группа поёт изо всех сил – как дети на заднем сиденье машины, с опущенными окнами, когда впереди друзья и ужин у родителей. И пусть мы знаем, что до конца осталось всего несколько минут – мы счастливы.

Я опустошена и свободна. Я в любви, от которой всю жизнь пряталась. Я лечу без парашюта, и ветер в ушах звучит, как гармония. Не знаю, падаю ли я насмерть или лечу на крыльях, о которых не подозревала.

Песня заканчивается, сердце бешено колотится – и нас зовут на сцену.

* * *

Несмотря на бурю в душе из-за Тома и того, что будет, когда пробьёт полночь и наши отношения снова превратятся в тыкву, наш финальный концерт захватывает дух. Bowl – потрясающее место: свет, последние отблески заката, акустика.

Группа играет так, как я не видела никогда, и я не могу не подумать – может, всё дело в том волшебстве, что принес Том, когда присоединился к нашему вокальному разогреву. В том, как он поделился с нами своим голосом. Мы все – одно дыхание, один ритм.

Публика сегодня не больше, чем на прошлых стадионных шоу, но будто подключена к генератору. Восторг и изумление исходят от них волнами. Они не перестают двигаться ни на секунду. Под цветными прожекторами Bowl они похожи на стаю сверкающих рыб, колышущихся под разноцветным морем света.

Они визжат, когда Том снимает кожаную куртку или распускает волосы – а он только смеётся, отвечает шутками, дразнит их, высовывает язык, вызывая восторженные стоны. Он играет, как будто родился для этого – топает, хлопает себя по груди, поёт душой.

И вот – последняя песня последнего концерта. Конец самого великого приключения в моей жизни. И я могу только наслаждаться каждой минутой и не пытаться удержать ускользающее время.

Когда зазвучали аккорды, я собралась. Кара и Том – старые друзья. Если он всё ещё не отпустил её, я ничего не смогу с этим сделать. Если отпустил – нет причин, по которым мне должно быть больно смотреть, как они поют вместе любовную песню. Даже если это наша песня. Та, что мы с ним исполняли почти каждый вечер на протяжении шести недель, пока я, к собственному ужасу, влюблялась в него.

Я взрослая женщина. Я не стану плакать из-за его прошлых чувств.

Кроме… именно это я и делаю.

Кара Бреннан выходит на сцену, словно кельтская богиня с акриловыми ногтями и бокалом красного вина, и поёт свои куплеты так, будто именно она всегда должна была исполнять эту песню. Это её песня – и это чувствует каждый: публика, группа, я. Она поёт слова Тому так, будто боль в них всё ещё свежа, как в тот день, когда она писала их для него.

Пепел не чувствует боли, и мой малыш – такой же, как он. Сквозь ржавчину, культы и огрубение я несусь на прихоти своего милого.

Это не просто музыка – это поэзия. И она поёт её как поэзию. А я всё это время пела ради того, чтобы прочувствовать верхние ноты, чтобы пульс ускорился, чтобы кайф от сцены разлетелся по телу, как фейерверк. Я актриса мюзикла, а не автор-исполнитель – и сейчас эта разница режет, как нож.

Но слёзы катятся не из-за этого. А из-за того, как он смотрит на неё. Из-за боли в его глазах. Том смотрит на Кару так, как люди непроизвольно проваливаются в воспоминание, от которого всё ещё болит. Он там, с ней – в тот момент, когда всё пошло не так.

А Кара смотрит на него в ответ – прохладно, с тихой грустью, как тень прежней любви. Эта утончённая фатальная красавица целовала его, засыпала в его свитере, знала вкус его ладоней. А потом всё закончилось. Мой желудок превращается в свинец.

Это будто призрак Рождества из будущего поёт передо мной, разрушая мою любимую песню. Всё, чего я боялась, вдруг воплотилось прямо перед глазами.

И я не знаю, смогу ли я продержаться на сцене ещё хоть минуту. Это чувство – жгучее, точащее изнутри, – именно та боль, от которой я двадцать четыре года старательно спасалась. Одиноким, циничным трудом. И ради чего?

И вдруг я уже не здесь. Я снова в нашей кухне: сижу, поджав колени, напротив мамы, которая рыдает, уткнувшись в мороженое. Она плачет, как актриса в кино – тушь по щекам, крик, размытые слова. И всё это – из-за моего отца. Мужчины, которого она не видела больше десяти лет.

Поздняя ночь. Какой-то парень, с которым она встречалась всего пару месяцев, внезапно ушёл – слишком много багажа, сказал он, когда мама снова почувствовала себя плохо. Из-за него она пропустила премьеру Кабаре, где я играла Салли Боулз. И её рыдания, её отчаяние были не о том, что она подвела меня, не о том, что мне снова придётся собирать её по кускам, а всё о том же человеке – о моём отце, который забрал у неё всё будущее, когда ушёл.

И, может, тогда я не осознавала этого, слишком сосредоточенная на том, чтобы помочь – уложить её в постель, проверить таблетки, удалить номер этого нового из телефона, – но где-то глубоко внутри я поклялась: я не стану такой, как она.

И вот я. Вся в слезах, на сцене. Из-за мужчины.

Мне нужно уйти.

Песня заканчивается под бурные аплодисменты. Я не слышу ни звука.

Мы выходим на поклон всем составом, и я успеваю сойти со сцены прежде, чем Том заканчивает своё прощальное слово – благодарит Кару и группу за лучший тур в жизни, Лос-Анджелес за феноменальную публику и прекрасные голосовые связки.

Я иду, не видя дороги, лавируя между техниками и звукорежиссёрами, которые уже разбирают аппаратуру. В голове одна мысль: добраться до гримёрки и взять себя в руки. После этого я поговорю с Томом. Расскажу всё, что чувствую. Он поможет мне разобраться.

Я уже почти у двери, когда за спиной слышу: – Клементина, можно тебя на минутку?

Чёрт. Я быстро вытираю глаза, но понимаю – бесполезно, всё лицо красное и пятнистое.

– Да, – выдыхаю, оборачиваясь.

– Господи, – фыркает Джен. – Идём со мной.

Я оглядываюсь по коридору. Том, должно быть, уже спустился со сцены. Мне нужно его найти. – На самом деле, может, встретимся на вечеринке?

Джен не улыбается. Обычно у неё хоть дежурная ухмылка, но сейчас лицо каменное – и я понимаю, что выбора у меня нет.

– Нет, – отвечает она.