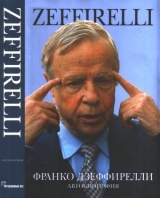

Текст книги "Автобиография"

Автор книги: Франко Дзеффирелли

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц)

Постоянные ссоры окончились только после того, как мы вернулись во Флоренцию. Отец Кармело получил новую должность на Сицилии, и он уехал туда с родителями. Разлука оказалась удачным решением всех проблем. Мы продолжали переписываться до тех пор, пока он не сообщил, что встретил девушку и хочет забыть все, что между нами было.

Все – а что именно?

К счастью, у меня в школе был еще один друг, Альфредо Бьянкини, вероятно, тоже не очень уверенный в своей сексуальной ориентации. Он часто говорил об «ужасном пороке», поразившем Флоренцию. Он вертелся вокруг нас с Кармело в художественной школе и отпускал по нашему поводу колкие замечания, насмешливо гадая, кто из нас «муж», кто «жена». Альфредо то и дело подначивал нас, называя меня «синьора Бордоне», а Кармело – «леди Дзеффирелли», и так до бесконечности. После отъезда Кармело он стал моим ближайшим другом. Альфредо обладал острым умом, любил музыку, театр, пение, мы вместе ходили в оперу, на концерты и на выставки.

Через него я познакомился с одной из колоритнейших фигур «запретной Флоренции» – крупным торговцем антиквариатом, выходцем из богатой семьи предпринимателей. После череды скандалов и сплетен он стал ходячим символом флорентийского гомосексуализма. Он жил в пригороде, на очаровательной вилле среди холмов, и имел обыкновение каждое утро приезжать к себе в галерею на набережной в элегантной старинной двуколке, запряженной белой кобылой. Он категорически отказывался от автомобиля и всячески призывал запретить их въезд в центр, разрешив только фиакры и велосипеды. К сожалению, его не послушали, и в конце концов автомобильное движение затопило весь город.

Между пятью и семью вечера, перед закрытием галереи, он принимал приятелей – живописную толпу известных и неизвестных лиц, и не было лучше места во Флоренции, чтобы узнать все мировые новости. Он говорил о последних антикварных находках, обсуждал городские сплетни, щедро пересыпая речь французскими цитатами. Он гордился тем, что знал чуть не наизусть «В поисках утраченного времени» Пруста.

Когда Альфредо привел меня туда во второй раз, один из его друзей с большим удовольствием рассказывал, как ему удалось затащить в постель известного во Флоренции донжуана, и это привело хозяина в негодование.

– Это он впервые, а теперь благодаря мне ему понравилось! – хвастался приятель, необычайно веселясь.

«Символ» взорвался:

– Раз уж тебя, грязную потаскушку, удостоил внимания настоящий мужчина, то тебе надо на коленях благодарить Боженьку да хранить тайну! – гремел он. – Это же дар, милость, которой надо гордиться, а не превращать в отвратительную сплетню!

Его ярости не было предела, все остальные кивали головами в знак полного согласия. «Грязная потаскушка» ушел в слезах и, судя по всему, двери дома перед ним захлопнулись навсегда. «Символ» успокоился, отпил чаю и обратил внимание на меня.

– А ты, красавчик, зачем пришел? – поинтересовался он, глядя мне в глаза. – Ты ведь здесь во второй раз, верно?

Альфредо сразу же заявил, что привел меня, потому что хотел, чтобы я познакомился с этим удивительным салоном, salon particulier, что я не в силах сам разобраться в своих ощущениях, и, возможно, он сумеет дать мне дельный совет.

– Никаких советов! – воскликнул «символ». – Учиться всему надо на своих ошибках, даже если иногда приходится дорого платить. Ошибки надо любить! Mais, comme disait Proust, Il ne suffit pas de les aimer, il faut les adorer[27]27

Но, как говорил Пруст, недостаточно их любить, их надо обожать! (франц.).

[Закрыть].

Он отпил еще глоток и изрек с вдохновенным пафосом:

– Быть теми, кто мы есть, – это ответственность, это миссия. Мы нужны человечеству. Кем стали бы Леонардо или Микеланджело, не будь они как мы? А чем была бы без них Флоренция, весь мир?

Присутствующие единодушно согласились с ним и вернулись к беседе, забыв про меня. Да и кто я был для них, в конце-то концов? Не молодой же лев, которого надо укрощать, скорее, симпатичный кролик, погрязший в собственных проблемах. А уж проблем в тот момент хватало.

Я никогда не любил распространяться про свою сексуальную жизнь – не потому, что хотел ее скрыть, а потому, что она касается только меня и очень немногих. Лишь однажды, лет десять назад, давая в Сан-Франциско интервью о гомосексуальной жизни города, я вполне откровенно и публично признался, что у меня были связи с мужчинами. Это был единственный раз, что я заговорил об этом вслух. Как правило, я избегаю этой темы. Если людей интересует мое творчество, пусть его и обсуждают. И надо признаться, именно так они всегда себя и вели.

Кроме того, я терпеть не могу словечко «гей», как по-дурацки называют гомосексуалистов[28]28

Дословно «gay» – веселый (англ.).

[Закрыть]. Может, чтобы показать, что они в нашем обществе дурачки, этакие скоморохи, с которыми можно мириться только потому, что они всех потешают, а их глуповатые повадки и привычки безвредны и забавны. Еще более оскорбительными я считаю так называемые гей-парады, эти непристойные шоу, на которых родители рукоплещут сыновьям в женском платье, выставившим себя на всеобщее посмешище. Если это попытка оправдать жизненную позицию, которая всегда считалась постыдной и двусмысленной, то она ошибочна. Быть гомосексуалистом – это нелегкое бремя и для нас самих, и для общества, в котором мы живем, и чем меньше об этом говорят и выставляют напоказ, тем лучше. Лишь Господь знает, сколь тяжек этот удел для верующего. Так что все что угодно, любое оскорбление, но только не «гей», ибо ничего «веселого» в нем нет.

Традиция однополой любви восходит к древности, она неотделима от цивилизации Древней Греции и Рима, от эпохи Возрождения, других исторических периодов, когда гомосексуалисты были активной и уважаемой частью общества. Героические легенды о мужских парах олицетворяли высокие благородные идеи. В греческой культуре войско всегда особо чтило воинов любовников-друзей, потому что они сражались не только за родину, но и друг за друга. Гибель Патрокла, вызвавшая гнев Ахиллеса, – не только потеря друга и любовника, но и утрата части собственной души и тела.

Интерес Лукино ко мне возрастал. Это проявлялось в том, что он давал мне много работы. В то же время я рос и становился неотъемлемой частью его личной и профессиональной жизни. Мы обнаружили, что нас связывает удивительная мифологизация материнского образа. Он тоже был влюблен, буквально одержим памятью о матери. У него было нелегкое детство из-за бесконечных конфликтов между родителями, которые, не стесняясь, постоянно изменяли друг другу.

На посторонних Лукино производил впечатление деспота, но ему были присущи и совершенно иные качества: узнав его глубже, я открыл совсем другого человека – ранимого, тонкого, всегда открытого для нежности и любви.

VII. В Париже с Шанель

В сентябре мы с Лукино уехали на Сицилию выбирать натуру для его нового фильма «Земля дрожит» – первой и единственной части кинотрилогии по мотивам шедевра Джованни Верги «Семья Малаволья»[29]29

«Семья Малаволья» (1881) – монументальный роман крупнейшего итальянского прозаика Джованни Верги (1840–1922), панорама жизни сицилийских крестьян.

[Закрыть], одного из значительных произведений итальянской литературы, повествующего об обездоленных жителях рыбацкой деревушки на Сицилии, которых нищета вынудила поднять восстание. Вообще-то в романе о восстании не было ни словечка, но времена пошли совсем другие, пламенно убеждал Лукино, и теперь уже победа бедняков в извечной борьбе с богачами не за горами. Он твердо верил, что на выборах 1948 года победят коммунисты, и боялся показаться несовременным, обратившись к истории о поражении пролетариата именно тогда, когда он так близок к победе.

Лукино хотел довести до абсолюта свою идею о «правде жизни»: никаких профессиональных актеров, только обычные люди, играющие самих себя в реальной обстановке. Они и разговаривать должны были на чудовищном местном диалекте, который ближе к греческому и арабскому, чем к итальянскому, хотя никто, кроме самих местных жителей, его не понимал. Мне было поручено найти будущих исполнителей в деревушке Ачитрецца, так же мало затронутой цивилизацией, как и любезный моему сердцу Позитано. Надо было познакомить их с персонажами и составить на диалекте соответствующие реплики. Дело непростое. Но было кое-что и посложнее: эти бедняги рыбаки, их жены и дети, очутившись перед камерой, сразу переставали вести себя естественно и начинали играть, как в дрянных фильмах, заполонивших экраны, кроме которых они ничего не видели. Одним словом, никакой правды жизни.

В общем, я снова столкнулся с той же проблемой, что и в «Достопочтенной Анжелине». Лукино требовал правды во что бы то ни стало. Никакой игры, и неважно, хорошо это или плохо.

Вот вам наглядный пример: Лукино требовал, чтобы роль старшины карабинеров Ачитреццы исполнял сам старшина. И пока тот играл в сценах, которые касались его служебных обязанностей, все шло отлично. А потом, по сценарию, этот добропорядочный семьянин должен соблазнить и обрюхатить младшую дочь рыбацкого семейства. Так он даже слышать об этом не захотел и еще пригрозил, что подаст на нас в суд. Таким образом, на той правде, ради которой и снимался фильм, пришлось поставить жирный крест.

Очень быстро я понял, что вообще вся идея новорожденного неореализма полностью противоречит искусству создания образа, которое требует участия «мастеров актерского искусства».

Без профессиональных актеров неореализм был неизбежно обречен на провал. Лукино тоже это понимал, хотя продолжал настаивать на поисках правды. Он, великий театральный режиссер, жил в болезненном противоречии. Вот тогда я и начал задумываться над тем, насколько «реальной» может быть художественная действительность и каковы пределы использования неореалистического принципа абсолютной достоверности. Скажем, итальянский неореализм обрел мировую известность главным образом благодаря Анне Маньяни, актрисе, игравшей «реальных» персонажей так, как никакая реальная женщина не смогла бы сыграть. Честолюбию режиссеров следовало уступить место игре актеров, как великих, так и просто опытных и профессиональных.

Лучшие творения неореализма связаны именно с Анной и другими большими актерами, истинными служителями правды искусства. Недаром впоследствии Анна отказалась играть у Феллини, а позже Каллас боролась с «всеядным» фон Караяном и доказывала, что из двух примадонн в одном спектакле одна лишняя.

Я могу вспомнить очень немногих непрофессиональных участников тогдашнего кино, по-настоящему взволновавших меня: это учитель из «Умберто Д.» и мальчик из «Похитителей велосипедов». Как ни странно, именно старики и дети лучше всего умеют изображать самих себя (как я потом убедился в «Чемпионе») – первые, может быть, потому, что уже избавились от честолюбия, а вторые еще не знают, что это такое.

Я глубоко убежден, что «достоверное» должно быть пропущено сквозь актерский талант. Пиранделло утверждал, что театр и кино являются величайшей реальностью и вместе с тем величайшей иллюзией – вот почему между реальностью и иллюзией всегда находится игра актера. Только выдающиеся актеры могут заставить публику содрогнуться от прикосновения к реальности.

Пока мы снимали в Ачитрецце, в октябре 1947 года к нам приехали погостить Доналд Даунс и Теннесси Уильямс. Друзья совершили перелет из Рима на Сицилию на аэроплане, грозившем развалиться прямо в воздухе, и чудом приземлились живыми и невредимыми. Теннесси, который и так терпеть не мог летать, выпил на борту целую бутылку шотландского виски и был совершенно не в себе. Так что впервые я увидел его висящим как мешок с картошкой на плече у Доналда, потому что на ногах он не держался.

– Эта сукина дочь, – заорал нам Доналд, – обделалась от страха, вопила на весь самолет, что хочет выйти, прижалась к пилоту так, что всем угрожала серьезная опасность! Пришлось привязать ее к сиденью ремнями безопасности!

В их отношениях часто чередовались личные местоимения (он, она, эта). Когда вечером мы вместе пошли в ресторан, Теннесси был абсолютно трезв и просто покорил меня невинным видом, который так противоречил славе о его похождениях.

Он как ребенок с любопытством разглядывал эстампы с изображением памятников архитектуры итальянских городов, висевшие по стенам ресторана: миланский Собор, римский Форум, Венеция, Флоренция… Теннесси был в восторге.

– Наверно, Катания чудесный город! – воскликнул он. – Завтра же хочу все это осмотреть.

Это Доналд привез Теннесси в Катанию к Лукино, потому что после прекрасного «Стеклянного зверинца» он мечтал, чтобы Лукино («в политическом смысле умственно отсталый, но режиссер – блеск») поставил «Трамвай „Желание“». Соглашение об авторских правах было подписано прямо в Катании, причем Доналд указал мой адрес:

– Я тебе пришлю уйму информации по Новому Орлеану, может, пригодится.

Еще как пригодилась.

Мы ненадолго прервали съемки и вернулись в Рим на выборы. Лукино был убежден, что успех Народного фронта во Франции[30]30

Имеется в виду приход в 1938 г. к власти первого социалистического правительства – Народного фронта.

[Закрыть], который так вдохновлял его в молодые годы, повторится и в Италии. Доналд придерживался другого мнения.

– Итальянцы слишком разумны, чтобы их могли сбить с панталыку выходки богатых псевдоинтеллигентов, которые корчат из себя революционеров, – сказал он мне накануне выборов, добавив, что по Ялтинскому договору русские обязались не содействовать приходу к власти коммунистических правительств в странах Западной Европы. – А в Риме с этим вашим Папой им точно не пролезть.

Христианские демократы, а с ними и все правые партии, одержали на выборах ошеломительную победу. Левые потерпели сокрушительное поражение – нанесенная тогда рана не затянулась и сейчас, шестьдесят лет спустя. Как один из немногих не коммунистов в нашей съемочной группе, я, вернувшись на Сицилию, старательно скрывал свою радость. Лукино и остальные коммунисты ходили как в воду опущенные. В последние недели съемок работа явно не клеилась. В итоге фильм продолжительностью в два часа сорок минут получился каким-то неровным: местами очень удачным, прекрасно поставленным и снятым, но совершенно не соответствующим поставленным целям. Даже самые рьяные поклонники Лукино отзывались о нем довольно сдержанно. На Венецианском кинофестивале вокруг фильма развернулась настоящая битва, но в конце концов победа оказалась не на его стороне. Откровенный политический заказ, ради которого, в частности, старался Лукино, обернулся против него. Тогда-то я и понял, насколько рискованно связывать исход нашей работы с политическим выбором.

Несмотря на очевидную разницу между нами, за многие месяцы совместной работы мы очень сблизились. Вернуться в то состояние неуверенности и закрытости, которое было до начала съемок, казалось невозможным. Лукино еще больше привязался ко мне: я стал для него ближайшим другом и правой рукой, и вполне естественно, что, вернувшись в Рим, я переехал в его великолепный особняк. Мы с Лукино не афишировали наши отношения, но постепенно они перестали быть тайной. А настоящие друзья только порадовались – ведь это было хорошо для обоих.

Итак, я собрал пожитки и переселился в уже хорошо мне знакомый дом на виа Салария. Я и раньше работал в башенке на последнем этаже, а теперь окончательно там обустроился. Но сразу возникли осложнения: у меня был песик, первый из целой вереницы собак, любовь к которым я пронес через всю жизнь. Этого черно-белого кокера мне подарил Доналд, причем с таким видом, будто преподносит какую-то драгоценность, вовсе не подумав о связанных с этим неудобствах. Я же сразу влюбился в малыша, но разве можно было его привести к Лукино?

До сих пор я, по-моему, не рассказывал о младшей сестре Лукино Уберте, милейшей женщине, страстной, щедрой, на редкость доброй. Жила она в основном в Черноббио, на берегу озера Комо, где все утопало в пьянящей зелени. Там находилась фамильная вилла Эрба, старая и помпезная. А рядом располагались старинные конюшни, которые вторая сестра, Нан Гастель, со вкусом и роскошью, свойственными всем Висконти, переделала в очаровательный летний дом. Но Уберта предпочла самый настоящий барак, который построили немецкие солдаты, а уходя, не тронули. Она сразу же решила жить в нем, причем почти ничего не стала переделывать. В основном он нужен был для стаи собак, которых Уберта подбирала везде, и для множества друзей и волонтеров, которые помогали за ними ухаживать.

Примерно полгода Уберта проводила в Риме у любимого брата потому еще, что очень любила кино и театр.

Естественно, она немедленно подобрала пару дворняг и притащила их на виллу. Так вот к чему вся история. Уберта, разумеется, влюбилась в моего Билли и сразу произвела его в ранг собак семейства Висконти – Лукино и глазом не успел моргнуть. Билли остался со мной, к сожалению, ненадолго.

Мы работали целый день, и вечером я возвращался на виа Салария совершенно без сил. Но Билли бросался мне навстречу, и, несмотря на усталость, я вел его побегать в соседний парк.

Однажды вечером он меня не встретил. Я вошел в дом, и Уберта бросилась мне на шею с рыданиями, будто сама ждала утешения. Днем Билли выскочил в открытую дверь и попал под машину.

На другой день я отправился на работу совершенно убитый. А когда вернулся, Уберта вышла ко мне с напряженным выражением лица, держа что-то на руках. За день она объехала, обзвонила и замучила пол-Рима, но нашла мне черно-белого кокера, такого же, как Билли, но с одним симпатичным отличием: один глаз у него был голубой, а другой черный – whitch eye, говорят англичане и считают, что это приносит удачу. Я назвал его Мартином. Он стал первым из длинной череды, слава Богу, вполне благополучных Мартинов. Последний мирно умер несколько месяцев назад в возрасте пятнадцати лет.

Вот такой была Уберта, истинный друг в большом и в малом. Друг на всю жизнь.

Особняк Лукино на виа Салария был настоящим дворцом аристократов. Его построил отец Лукино, Джузеппе Висконти де Модроне рядом с парком виллы Савойя, практически на пустыре, каким был тогда этот римский квартал. Говорят, герцог был возлюбленным королевы Елены, и она хотела, чтобы он поселился по соседству. В юные годы Лукино был частым гостем в семействе Савойя, и по поводу его отношений с молодым принцем Умберто тоже ходили разные слухи.

Лукино переехал в этот красивый, удобный особняк после смерти отца и превратил его в рабочую резиденцию сначала для кино, потом и для театра. Дом был построен и обставлен со вкусом, а Лукино сделал из него настоящую кунсткамеру: он собирал всевозможные коллекции и редкости, у него была богатейшая, постоянно пополнявшаяся библиотека – на это тратились огромные деньги. Именно библиотека, украшенная великолепным камином с делфтскими изразцами, была сердцем дома, где мы главным образом и проводили время. Сколько идей, сколько новых планов родилось и расцвело в тепле этого камина! Сусо Д’Амико, верный друг и сотрудница Лукино, всегда вспоминает его с неизбывной грустью. Вся жизнь Лукино, его друзья, любовники, сотрудники, звезды прошли через этот волшебный уголок.

Чтобы поскорее забыть неудачу фильма «Земля дрожит» и крах политических надежд, Лукино решил упрочить свое положение в театре сразу двумя серьезными постановками: пьесы Шекспира и вслед за ней – шедевра Теннесси, авторское право на который он получил при поддержке Доналда. Осенью 1948 года начались репетиции «Как вам это понравится» Шекспира (итальянское название «Розалинда») с потрясающими исполнителями: Морелли, Руджери, Гассман, Стоппа и другими, с принципиально новым сценическим оформлением, для которого ему удалось привлечь великого художника XX века Сальвадора Дали. Постановка должна была обойтись в целое состояние, но до меня дошли слухи, что это сотрудничество предложила его давняя подруга Коко Шанель, которая и бралась оплатить огромные счета Дали.

Как можно было предположить, Дали сразу забросал нас совершенно невероятными идеями, и все Висконти, в особенности милейшая Уберта, включились в финансирование постановки, стараясь ради престижа семейства.

Дали в самом деле был великим художником. Все, что он создавал, было оригинальным, причудливым и притом выполнено рукой совершенного, безупречного мастера. Никогда не встречал человека, который бы так искусно владел кистью и красками. Я получил образование во флорентийской Академии художеств, умел ценить живопись и был покорен Дали, настоящим колоссом. Висконти поручил мне очень ответственное дело – помогать Дали в качестве ассистента художника-постановщика. Просто сказка. Я целых два месяца проработал, набираясь уникального опыта, рядом с этим безумным, одержимым каталонцем, который сумел бы прочистить мозги даже самым упрямым противникам искусства.

Каждое утро я заезжал за ним в гостиницу. Не успевал он сесть в машину, как обрушивал на меня водопад рожденных за ночь идей, и всю дорогу говорил, не давая вставить ни словечка. Правда, иногда вдруг останавливался, словно сомневаясь, что я успеваю за всеми его бредовыми идеями.

– Может случиться что угодно. В искусстве все возможно, – говорил он, наставив на меня палец. А потом вдруг спрашивал: – Тебе не кажется это чересчур нелепым?

– Нет, не кажется, – весело отвечал я, – это именно то, чего я от вас и ожидал.

Услышав такой ответ, Дали давал полную волю своей могучей фантазии, но не сводил с меня глаз, будто я был для него лакомым кусочком. Он залезал в невероятные дебри, может быть, чтобы показать, что не зря я возлагаю на него такие надежды. Ему не хотелось меня разочаровывать. Работать с ним было одно удовольствие, и я понимал, что если смогу переварить этот уникальный опыт, потом мне будет по плечу все, что угодно.

По замыслу Дали, шекспировские персонажи-изгнанники жили в самом настоящем Арденнском лесу, но не без роскоши. Он предложил создать что-то вроде гостиной, где бы происходили встречи, а удобными диванами должны были служить белоснежные овцы в зимних шубах. Понятно, что найти живых овец для этой роли было невозможно. Это и стало моей первой серьезной проблемой. Разрешить ее удалось благодаря потрясающему таксидермисту, который сделал для нас настоящую гостиную из овечьей шерсти, больше того, с помощью простых, но таинственных приспособлений эти овцы кивали в знак согласия, открывали рот и даже блеяли.

Для актеров, публики и самого Дали спектакль был сплошным весельем. А для меня овцы стали первыми в череде испытаний. Дали при поддержке Лукино хотел, чтобы сценическое действие сопровождалось сильными порывами осеннего ветра и листопадом. Листопад еще можно было имитировать, но порывы ветра… Я попробовал установить за кулисами мощные вентиляторы, но все актрисы, как одна, возмутились: «Вы что, хотите до пневмонии нас довести?» – и не снимали норковые шубки, а шеи кутали в теплые шерстяные шарфы. В конце концов от вентиляторов пришлось отказаться, но Дали во что бы то ни стало хотел, чтобы у зрителей создавалась иллюзия ветра, треплющего одежду, шляпы и парики актеров, и он сделал чудные наброски актрис в платьях, развеваемых ветром. У кого только я ни консультировался! Я бы скорее перерезал себе вены, чем сказал Дали «нет». Я предложил протянуть проводки от подолов платьев к запястьям актрис, чтобы они сами двигали свои юбки, но и эта затея была отвергнута. Тогда Дали сжалился надо мной и избавил от этого кошмара, произнеся несколько слов на своем фантастическом языке – смеси каталанского, американского и французского, звучащем так же абстрактно, как и его живопись. Принцесса Маргарет, выходя однажды в полном смущении с выставки Дали, произнесла: «Боюсь, что живопись Дали легче понять, чем его речь». Мне показалось, что он сказал примерно следующее: итальянцы были великой нацией, но сегодня они совершенно не в состоянии понять Новое искусство; это отличная идея, и я использую ее где-нибудь в другом месте, где мозги еще не так высохли, как ваши.

Но я уже научился его понимать и догадался, что он попросту забавляется, ставя нас в дурацкое положение. И я придумал, что делать: почти на каждую очередную его идею заявлял, что реализовать ее невозможно, и у него рождались новые варианты. В конце концов игра в невозможное зашла в тупик, и мы поставили великолепный развеселый спектакль по чудной комедии Шекспира, который публика приняла на ура. Это было значительное событие подходившего к концу десятилетия и триумф Дали с его провокациями, которых очень ждали, хотя и не все удалось воплотить на сцене. Следующим в планах Лукино стоял долгожданный «Трамвай» Теннесси.

Но сначала я хочу рассказать об удивительном случае, который не могу забыть. Он произошел незадолго до премьеры «Розалинды».

За несколько дней до генеральной репетиции я отправился в пошивочную мастерскую. К моему удивлению, швеи, заваленные горами ярких шелков и шифонов, были заняты совсем другими костюмами. Старшая стала виновато объяснять, что принесет графу Висконти письменные извинения, но, к сожалению, сегодня срочно понадобился туалет для потрясающей певицы, исполняющей Кундри в «Парсифале». Вчера на генеральной репетиции эта дама буквально разорвала свое платье, крича – и каким голосом! – что если ей не сделают такой наряд, какой она хочет, она вообще петь не будет. Отсюда вся срочность.

Я сразу же проникся к этой даме глубокой антипатией. Мне сказали, как ее зовут, – странное греческое имя, которого я раньше не слыхал.

– Вроде Каласси, – произнесла старшая швея неуверенно. Но женщина помоложе, очарованная новой певицей, поправила с глубоким вздохом влюбленного:

– Ее зовут Мария Каллас, – и улыбнулась.

Когда я рассказал о случившемся Лукино, он отреагировал совершенно иначе:

– Поет Кундри с Серафином? Надо пойти послушать.

В тот же вечер мы отправились на премьеру. При моей безумной усталости только что-то из ряда вон выходящее могло заставить меня не уснуть во время оперы Вагнера. Должен сказать, этот голос захватил нас, как волшебство, как чудо, которое никак нельзя было понять, его можно было только слушать, поддавшись чарам и испытывая ни с чем не сравнимое волнение. Невозможно передать словами бурю чувств, которую он вызвал, когда мы услышали его впервые! Мое сердце неистово билось, будто меня поразила любовь с первого взгляда. Этот голос навсегда останется необъяснимым чудом.

Лукино был дружен с дочерью маэстро Туллио Серафина, и скоро нас пригласили к нему на коктейль, чтобы познакомить с Марией Каллас. Мы испытали ужасное разочарование. Огромная женщина, в которой все было большим – рот, полный крупных белоснежных зубов, нос, глаза, плечи, руки. А ноги! – даже не толстые – жирные. Одета она была так, словно специально хотела показать свои недостатки. Зеленый бархатный костюм подчеркивал ну просто все дефекты фигуры, в особенности гигантскую грудь. Шляпа в стиле Возрождения вишневого цвета, вроде тех, что носят художники в опере «Богема», довершала картину. Я уж не говорю о грубом акценте американки из Бруклина (ею она и была, пока не вышла замуж за итальянца Менегини). В общем, картина была удручающая. При этом ей было всего двадцать пять лет, как мне, совсем молоденькая; мы оба 1923 года рождения, я февральский, она декабрьская. Серафин заметил наше смущение и позвал ее к фортепьяно. Он вел себя с ней как строгий и бдительный отец. Он взял аккорд, и Мария запела ариозо Виолетты. В одно мгновение все переменилось, ее голос заставил забыть обо всем на свете. В опере мы были потрясены, но услышать этот голос в тридцатиметровой гостиной богатого римского квартала казалось просто невероятным. Я бросил взгляд на Лукино и увидел, что он ошеломлен, как и я. Сейчас, вновь переживая эту историю, я понимаю, что все в ней было предопределено, всему было отведено место, как алмазу, который сияет по ту сторону времени в вечности. Много позже, через двадцать пять лет после смерти Марии, сняв о ней фильм, я понял, что назвать его могу только «Callas Forever» – «Каллас навсегда», потому что она – дар Божий вне времени. Мария всегда была и будет.

Тем временем Лукино уже готовился к постановке «Трамвая „Желание“». «Розалинда» стала для меня прекрасным уроком того, как можно от души повеселиться, работая с гениальным текстом. А теперь, приступая к работе над пьесой Уильямса, Лукино подошел с совсем другой стороны. Он вскрыл те переживания и озарения, которые испытал сам автор, попав в Новый Орлеан, где в его воображении произошла встреча с Бланш Дюбуа. Его метод заключался в том, чтобы побольше узнать об авторе, о его личных впечатлениях. Это главное, чему я у него научился, это и есть принцип «относительного реализма», который до сих пор управляет моей работой и ведет за собой.

Памятуя о моей успешной работе с Дали, Лукино решил, что я уже могу сам оформить декорации для постановки. Когда он это объявил, я чуть с ума не сошел от счастья. Лукино был рад (нечто подобное он ожидал), но быстро охладил мой пыл, заметив, что путь долог и работы будет по горло. Я сразу принялся собирать всю возможную информацию о Новом Орлеане: атмосфера в городе, кованые железные решетки на фасадах, фонари, мебель, улицы – каким все это было, и в этом большую помощь, естественно, мне оказал Доналд. За очень короткий срок я собрал массу материала. Даже сделал первый эскиз мизансцены и, страшно волнуясь, показал Лукино. Но ему рисунок совершенно не понравился.

– Только не спеши, а то шею сломаешь, – холодно посоветовал он.

В течение месяца мы упорно работали с собранным материалом, пока не перебрали все возможные варианты. Лукино всем был недоволен, и я уже начал опасаться, как бы он не решил, что такая ответственность мне не по плечу и не заменил меня другим художником-постановщиком.

Я вернулся к самому первому своему эскизу, и он мне показался совсем неплохим. Он помогал преодолеть многие проблемы постановки и подходил для места действия драмы Бланш Дюбуа и Стэнли Ковальского. Мне пришло в голову, что эскиз не понравился, потому что Лукино не сам его придумал. Значит, надо внушить ему, что это его идея. И вот после целого дня набросков и прочих бесплодных попыток я сказал:

– По-моему, мы зря теряем время. В самом начале у тебя возникла очень удачная идея, может, поглядим еще раз?

В общем, он «вернул себе» эту идею и описал ее мне во всех подробностях. Забот у него хватало – и с деньгами, и с актерами, и терять время со мной он просто не мог.

– Поработай-ка над этим и принеси поскорей эскиз, не то…

На другой же день принес я ему тот, первый эскиз месячной давности. Лукино посмотрел и остался доволен.

– Отлично! – обрадовался он. – Вот так и должно это выглядеть!

Теннесси Уильямс вместе с Доналдом был на премьере, и ему очень понравились мои декорации, куда больше, чем декорации Джо Милцинера в бродвейской постановке. «Трамвай» имел грандиозный успех. Постановка Лукино была великолепной, игра актеров Морелли и Гассмана – незабываемой. Спектакль вполне мог соперничать с фильмом Элиа Казана с Марлоном Брандо и Вивьен Ли.