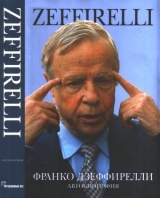

Текст книги "Автобиография"

Автор книги: Франко Дзеффирелли

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц)

Это стало хорошим уроком и для меня самого: я понял, что обязанность режиссера – не только работать с солистами, но и вдохнуть жизнь в хор. Как неустанно мне повторяла Джульетта Симионато: «Если тебе не удастся привлечь хор на свою сторону, как и певцов, то на успех не надейся».

На генеральную репетицию «Золушки» пришел Лукино.

– Я приехал в Милан из-за Марии, но разве мог я не прийти посмотреть, не зря ли потратил время, обучая тебя ремеслу, – сказал он полушутя-полусерьезно.

Генеральная репетиция прошла с большим успехом и была встречена громкими и продолжительными аплодисментами. Без ложной скромности скажу, что спектакль действительно получился прекрасный во всех отношениях. После нескончаемых поклонов я бросился к приятелям, пришедшим на просмотр. Тут открылась дверь в ложу, и я почувствовал, как кто-то стиснул меня так сильно, что едва не задушил. Это был Лукино. Одной рукой он держал меня, а другой отталкивал подбежавших друзей.

– Назад! Все назад! Отойдите от него, он мой! – возбужденно кричал Лукино. – Он принадлежит мне!

Друзья смеялись, кое-кто захлопал. Сцена была странная, и никто не знал, как реагировать. Лукино вдруг меня выпустил и исчез в коридоре.

Позже, вспоминая все происшедшее за последнее время и его неожиданное и противоречивое поведение, я стал задумываться над истинными причинами нашего разрыва. Неужели это был жест великодушия – он просто вытолкнул меня из гнезда, как орел мощными ударами крыльев выталкивает орлят? Неужели этот сложный человек, одновременно самоуверенный и смиренный, невозможный эгоист и широкая душа, безумный и мудрый, понял, что наши отношения становятся препятствием на моем творческом пути и его долг – отпустить меня, чтобы я начал летать сам?

«В самом деле, благородные чувства», – говорит Жермон Виолетте. Ведь в конце концов наша жизнь не что иное, как опера. Не сомневаюсь в этом после всех оперных сцен, которые мне довелось наблюдать в жизни.

Воодушевленный успехом «Золушки», Гирингелли предложил мне сделать в следующем сезоне еще две постановки: «Любовный напиток» Доницетти с великим тенором Джузеппе Ди Стефано и «Турка в Италии» Россини. Я чуть с ума не сошел от радости, когда узнал, что главную партию в «Турке» будет петь Мария Каллас, – наконец-то мне выпало счастье с ней работать! Мария, оказывается, выдвинула условие, чтобы оперу Россини ставил именно я.

Но вообще тот сезон стал сезоном Лукино: он впервые пришел в «Ла Скала» и сразу на три постановки, причем все три с Марией, с которой его давно связывала крепкая и очень непростая дружба. Ни для кого не было секретом, что под внешним взаимопониманием двух артистических натур таилась безумная страсть Марии к Лукино. Клубок сплетен раздувался на глазах. Ее муж Баттиста Менегини полностью полагался на дурную репутацию Лукино и отсутствие интереса к женщинам. Примерно так же рассуждал несколькими годами ранее мой отец: «И чем, по-твоему, они могут вместе заниматься?» Совершенно небезопасный вывод, потому что с Лукино, как хорошо было известно Шанель, никогда нельзя было заранее знать, чем дело кончится. С Марией у него ничего не было, это точно, но если б Лукино захотел доставить радость влюбленной женщине, он бы не остановился ни перед чем. «Беда в том, – говаривал он, – что раз уступишь, и они уже не оставят тебя в покое».

Новый оперный сезон в «Ла Скала» открывался 7 декабря «Весталкой»[43]43

«Весталка» (1805) – опера итальянского композитора Гаспаре Спонтини (1774–1851).

[Закрыть] в постановке Висконти, а на другой день должна была состояться премьера моего «Любовного напитка». Для меня это был крайне неудачный расклад, поскольку, понятное дело, всеобщий интерес всегда был на стороне оперы, открывающей сезон, и второй постановке уделялось гораздо меньше внимания. Кроме того, Лукино хотел – и совершенно заслуженно – произвести фурор. Мне объявили, что в силу сложившихся обстоятельств я со своим «Любовным напитком» могу рассчитывать только на одну четырехчасовую репетицию освещения сцены, да и то утром в день премьеры «Весталки». Для меня это было просто трагедией – невозможно отработать организацию света для целого спектакля всего за четыре часа, да еще когда вовсю идет подготовка к премьере и туда-сюда снуют рабочие, расставляют цветы, переговариваются и требуют включить лампы, потому что в темноте не могут как следует украсить ложи.

Нам удалось добиться относительной тишины, мне обещали, что заплатят осветителям сверхурочные, как за целую ночь, но пока в моем распоряжении было всего четыре часа, и один из них уже прошел. Наконец работа началась. Нужно было осветить деревенскую площадь во втором акте, где главный герой Неморино, заснувший за столом таверны, просыпается и мечтательно поет самую красивую и знаменитую арию «Una furtiva lagrima». Мы только-только начали разбираться, что к чему, как вдруг в зале дали полный свет, и по рядам в сопровождении многочисленной свиты прошествовал корифей итальянский оперы Артуро Тосканини, только что вернувшийся из Америки. Тосканини был глуховат и громко разговаривал, не обращая на нас ни малейшего внимания.

Меня ему даже не представили. Все расселись и заговорили об акустике, явно собираясь пробыть в зале долго. Хотя появление самого Тосканини вызвало в моей душе благоговейный восторг, я стал с нетерпением поглядывать на часы. Я очень устал после бессонной ночи в пошивочной мастерской, и такое беспардонное поведение мне показалось обидным. Прождав полчаса, я попросил осветителей потушить в зале свет и вернуться к работе, что они сделали с явной неохотой. Когда зал погрузился в полумрак, Тосканини поинтересовался, что происходит. Ему сообщили, что в настоящий момент идет репетиция светового оформления, и он стал спокойно смотреть на сцену. Потом спросил, что за опера репетируется. Ему ответили.

– Но в «Любовном напитке» нет сцен в темноте! – воскликнул он. – Там все действие происходит при солнечном свете, то есть при полном освещении!

Я пропустил его замечание мимо ушей и продолжал работать. Тут ко мне подскочил Гирингелли.

– Вы слышали, что сказал маэстро? – прошептал он мне на ухо.

Нервы у меня были уже на пределе, и я не сдержался:

– Мне наплевать, что он говорит! – огрызнулся я. – Это моя постановка, и идет она завтра!

Я был совершенно вне себя. Мои слова, похоже, всех повергли в ужас, но меня прорвало, я шатался от усталости.

– Мне очень жаль, маэстро, знакомиться с вами при таких обстоятельствах. Я мечтал об этой минуте годами. Но сейчас вы только мешаете. А потерянное время мне никто не вернет!

В зале повисла гробовая тишина. Тут Тосканини встал и, ни слова не говоря, покинул зал, за ним и вся свита. Гирингелли подскочил ко мне, шипя:

– Вы что, совсем спятили? – заорал он. – Оскорбить Тосканини! Псих!

Кое-кто прокомментировал:

– Его уже не в первый раз посылают куда подальше. В 31-м ему еще и по морде дали.

Естественно, эта история наделала много шума. Весь «Ла Скала», весь Милан только об этом и говорил. Как обычно, «старая гвардия» страшно обиделась, но все «новые» оказались на моей стороне. Мария стояла за меня горой и не скрывала этого. Выходя как-то с репетиции «Весталки», она бросилась ко мне с криком: «Браво! Браво!»

Лучшего подарка Лукино к его премьере я не мог преподнести. «Ла Скала» после этого случая вообще мог бы закрыть передо мной двери, если бы не вмешательство дочери Тосканини Валли, добрейшей и умнейшей женщины, которая пользовалась большим уважением в Милане. Она пригласила меня на чашку чая к ним домой на виа Дурини.

Маэстро, казалось, даже не помнил о случившемся. Он начал говорить со мной о работе, рассказывать про свою жизнь, про то, как ему было трудно, когда он впервые совсем мальчиком попал в «Ла Скала», как решил ни перед кем не кланяться и высказывать каждому, что считает нужным. Когда надо принимать решение, предостерег он меня, дурной характер может помочь пробить дорогу, но может и все испортить. На этом инцидент был исчерпан, но даже сейчас, когда у меня возникают разногласия с дирижерами или исполнителями, они вспоминают: «А, ведь это ты устроил выволочку самому Тосканини!»

Не могу не вспомнить, что за тот год Мария совершенно преобразилась – она похудела килограммов на тридцать. Как ей это удалось, остается загадкой. Предполагали разное: специальное лечение, солитер и все такое прочее. Но на самом деле чудо произошло только благодаря невероятному усилию воли. Я стал лучше понимать, в чем дело, когда обнаружил у нее в грим-уборной фотографию Одри Хёпберн с дарственной надписью. Хёпберн в «Римских каникулах» – тоненькая, изящная, вздернутый носик и огромные кошачьи глаза.

Мария решила стать на нее похожей и добилась этого невероятными усилиями. Достаточно взглянуть на ее фотографии! Если смотреть с расстояния, то есть из зрительного зала на сцену, то сходство есть.

Мария, ставшая стройной и элегантной, была в полном расцвете своего дарования. Дух захватывает, когда смотришь на ее фотографии в «Весталке». Она и прекрасный тенор Франко Корелли, тоже красавец (он не упускал случая выставить напоказ очень красивые ноги, вызывавшие восторг женщин Милана и всего мира), были такой потрясающей парой, какой больше мне не довелось видеть на сцене «Ла Скала». Их красота и несравненные голоса, безусловно, очень способствовали успеху «Весталки», оперы довольно скучной, в которой только и было достоинств, что замечательная постановка Лукино и эта пара. Премьера имела грандиозный успех. А на другой день настал черед моего «Любовного напитка». В нем тоже были заняты великолепные исполнители – тенор Джузеппе Ди Стефано, красавец и талантливый актер, очаровательная Розанна Картери и блистательный Итало Тайо в роли Дулькамары. Словом, и «Напиток» удался благодаря прекрасному пению и игре солистов.

Я был невероятно горд, что сумел не ударить в грязь лицом рядом с великим учителем. Многие критики тогда писали, что эти два спектакля совершили исторический переворот в традиции оперных постановок. Некоторым современным режиссерам стоило бы посмотреть, что мы сумели сделать полвека назад. Но их тогда, увы, еще и на свете не было, а современных средств записи и воспроизведения, которые сегодня позволяют нам остановить время, не существовало.

Перед моей постановкой «Турка в Италии» в 1955 году Марии предстояло петь в «Сомнамбуле» у Лукино; мне кажется, что это их самый лучший совместный спектакль. Пьеро Този создал замечательные декорации и костюмы в романтическом стиле, которые идеально подходили для рафинированной постановки Лукино. Впоследствии их многократно копировали, но тогда это было абсолютным новшеством.

Разумеется, приверженцы оперной традиции «Ла Скала» не сумели оценить постановку. И в первую очередь сам Гирингелли. На генеральной репетиции он позволил себе наброситься на Този с упреками, что из-за его оформления Висконти, Каллас и весь «Ла Скала» ждет неминуемый провал. Лукино об этом узнал и, увидев Гирингелли в ложе, остановил репетицию и грубо обругал его. Это был скандал, на который был способен только Лукино – он не стеснялся ни хора, ни оркестра, ни рабочих. Внутренним чутьем он понял, что только так можно уничтожить на корню явное противостояние спектаклю. А Валли Тосканини примчалась восстановить мир и прикрыть отступление Гирингелли.

«Сомнамбулой» дирижировал молодой Леонард Бернстайн, которого я знал со времен постановки «Медеи». Он на всю жизнь, до самой своей смерти в 1990 году, стал мне верным и добрым другом и неистощимым источником новых идей и вдохновения. Вместе с Марией они могли добиться невероятных результатов, настоящих чудес.

Помню арию «Ah, non credea mirarti» из третьего акта «Сомнамбулы»[44]44

«Сомнамбула» (1831) – опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801–1835).

[Закрыть]. Мария пела, едва приоткрыв губы, на предельном пианиссимо. С тех пор, когда Ленни Бернстайн хотел добиться от оркестра или солиста максимального пианиссимо, он обыкновенно просил повторить «суперпианиссимо Каллас».

Он приходил на мои репетиции поглядеть, что умеет «паренек Висконти». Оперный мир всегда очень чуток к новым талантам, а Ленни, как и мы все, был любознателен. Этот еврейский юноша из Нью-Йорка перевернул весь музыкальный мир сначала как пианист, потом как дирижер и наконец как композитор, добившись огромного успеха в Европе и на Бродвее мюзиклом «Увольнительная в город»[45]45

«Увольнительная в город» – первый бродвейский мюзикл (1944) Леонарда Бернстайна.

[Закрыть]. Через два года последовала «Вестсайдская история», но к тому времени Бернстайн уже был знаменит. Выросший в нищете, он решил во чтобы то ни стало добиться успеха и изменить свою жизнь. Ленни жаждал признания и был наделен могучей энергией и талантом. Ему было чуть больше сорока, и он сразу приковывал к себе всеобщее внимание ярко выраженными еврейскими чертами лица и энергичными жестами.

«Сомнамбула» не получила заслуженного признания (наверно, из-за происков Гирингелли). Волшебная стилизация спектакля разделила публику на два лагеря: одни считали его слишком традиционным, а другие слишком смелым, авангардистским. А это всего лишь было идеальным сочетанием музыки Беллини и внешне, подчеркиваю, внешне традиционных форм. Кто ругался, а кто был в полном восторге. Эта незабываемая постановка Лукино стала еще одним уроком для меня и для всей творческой молодежи.

После премьеры мы все поехали ужинать. Мария была на строжайшей диете и сама выбирала, что каждый из нас будет есть. Как сейчас вижу высоко поднятую в ее руке вилку, которой она нацеливается на чью-нибудь тарелку, чтобы попробовать крошечный кусочек, прежде чем вернуться к своему несоленому мясу и незаправленному салату. А затем Ленни начал свои обычные шуточки, которых я всегда немного побаивался, потому что они могли завести неизвестно куда. Одна из них – «игра в темп»: он отбивал ритм и называл чье-то имя, и если ты не попадал в ритм, то выбывал из игры. Кто-то обиделся. Еще кто-то сказал, что Ленни сменил темп. Он страшно разозлился и был прав. Наконец привезли газеты с первыми рецензиями. Отзывы оказались не слишком благоприятными. Но для меня эта постановка «Сомнамбулы» осталась единственной и неповторимой: «великолепная четверка» Каллас – Висконти – Бернстайн – Този была безупречной, добавить было нечего.

Мы разошлись часа в три ночи. Я повез Марию домой на виа Буонарроти. Менегини по своему обыкновению поцеловал Марию в лоб и отправился спать, не выразив никаких эмоций по поводу ее успеха, как будто был солидарен с критикой и беспокоился лишь об ущербе. Кроме меня остался только Ларри Келли, директор далласской «Сивик-оперы» и близкий друг Марии.

– Не уходите, – попросила она, откупорив бутылку шампанского. – Давайте встречать рассвет, уже недолго.

– А как же диета?

– Ничего, сегодня так.

Она пересела к камину с шампанским в руке. Мы с Ларри начали болтать и строить планы, но вдруг заметили, что Мария плачет. Решив, что это от усталости, мы стали шутя утешать ее.

– Ты что, от радости плачешь? А что ж делать тогда Тебальди, у которой один провал за другим?

Она жестом остановила нас. Мы поняли, что дело серьезное. Она долго молчала, потом вытерла слезы. Ларри подсел к ней и взял за руку.

– В чем дело, Мария? Скажи. Ты ведь сегодня пела как никогда и никто. Ты покорила свою вершину.

– В этом-то все дело, – ответила она. – Теперь мой путь лежит только вниз, теперь будут только неприятности.

Мы пытались утешить ее, но понимали, что она сказала горькую правду.

– Я всегда очень трезво отношусь ко всему, что получаю от жизни, – она печально смотрела на огонь. – Когда судьба дарит мне что-то прекрасное, я сразу думаю, что обязательно его потеряю…

Прошло несколько дней, и Мария, как всегда вовремя, пришла на первую репетицию «Турка». Никаких следов недавних переживаний. Приступили к примерке подготовленных для нее костюмов, и сразу же начались извечные разногласия – так случается на каждом спектакле.

– Я так старалась похудеть, а ты мне подобрал фасон, в котором я еще толще, чем раньше.

Это были костюмы 1810-х годов в стиле ампир, с высокой талией. Она была права – стройность фигуры они не подчеркивали. Мария стала потихоньку бегать к костюмерам, чтобы чуть-чуть опустить талию, а после нее туда заходил я, и талию поднимали обратно. Кончилось все это бурным обсуждением, я старался доказать, что простые облегающие платья ей очень идут. Но убедил ее вот какой довод: любая женщина в платье с такой высокой талией будет чувствовать себя неловко и неуютно.

– Ладно, – сказала она. – Делай что хочешь, главное, чтобы было весело.

И мы повеселились. Мария проявила неожиданный дар комедийной актрисы, спектакль прошел на ура. Во втором акте мы разошлись до того, что всклокоченная Мария лупила соперницу башмаком, как простая баба, а весь хор шумел кто во что горазд, не хуже неаполитанского базара.

Менегини, сам того не зная, тоже приложил руку к успеху «Турка». Мария обожала драгоценности, а Менегини, чья скупость стала притчей во языцех, очень редко их ей дарил. В сцене, когда она впервые встречает турка, для Мустафы – баса Росси-Лемени я создал костюм, усыпанный драгоценными камнями и золотом, как в сказках «Тысячи и одной ночи». На протяжении всей оперы глаза Марии были прикованы к Мустафе, вернее, к его блестящим сокровищам. Когда Росси-Лемени брал ее руку для поцелуя, она сразу начинала разглядывать его кольца.

Успех спектакля с лихвой искупил все напряжение работы. Премьера «Турка» имела для меня особое значение еще и потому, что Фанни привезла в Милан отца. Хотя каждое движение давалось ему с превеликим трудом, а долгое сидение в кресле было настоящей пыткой, он решил обязательно послушать Каллас в опере, которую поставил его сын. Он во что бы то ни стало хотел познакомиться с Марией, и я взялся за нелегкое дело помочь ему пересечь весь зал и подняться на сцену. Он шел, как ребенок: каждый шаг – целое событие, и чтобы дойти до уборных, нам понадобилось много времени. Я оставил отца с Фанни, а сам пошел предупредить Марию, что мы скоро придем. Она сидела в своей грим-уборной, как в цветочной клумбе, в окружении поклонников.

– Куда ж ты пропал? – спросила она притворно обиженным тоном. – Меня все нахваливают, а мой режиссер даже не заходит сказать, понравилась я ему или нет.

– Прости, Мария, – сказал я, поцеловав ее. – Ты была прекрасна. Но мне пришлось помочь отцу, он очень хочет с тобой познакомиться. Он идет сюда, но очень медленно.

– Отцу? Твоему отцу? – она выскочила из уборной, где роились ее поклонники, и в своем золотом костюме, с развевающимися волосами, взлетела на пустую сцену и бросилась к еле идущему отцу.

– Я так рада, что вы сумели приехать, – Мария взяла его под локоть, помогая передвигаться. – Ваш несносный сын даже не сказал, что вы меня ждете, я бы пришла сразу!

Все то время, что они добирались до ее уборной, Мария непрерывно твердила, какой он замечательный человек, раз мог справиться с таким трудным сыном.

– Он в самом деле очень талантлив, но вечно витает в облаках.

Отец просто сиял от гордости и удовольствия. Они сразу нашли общий язык. А я шел рядышком, полный благодарности к Марии и растроганный радостью старика отца.

После этого случая, даже когда мы с ней вздорили, я уже не мог сердиться на нее по-настоящему.

– Теперь ты можешь поступать со мной как угодно, делать любые гадости, все равно ты останешься для меня золотой бабочкой, которая порхнула через всю огромную сцену «Ла Скала» навстречу бедному старику!

Ей понравились мои слова, и, сжав мне руку, как будто скрепив вечный договор, она прошептала:

– Не забывай, что я гречанка! Никогда не доверяй грекам!

X. Опера: вокал и актерское мастерство

Вслед за успехами в «Ла Скала» завертелась карусель постановок в театрах Италии и всего мира: «Пиккола Скала», далее Неаполь, Генуя, Палермо, Венеция, Амстердам, Тель-Авив… Я подружился со многими прекрасными певцами, а моим бесценным наставником и учителем стал дирижер Туллио Серафин, определивший мою судьбу в театре и музыке. Все, что я знаю, – от него, и все эти знания были получены не из досужих разговоров или умозрительных выкладок, а «на ринге», то есть на сцене, в живой работе, которая сразу показывает, что верно, а что нет. Я готов привести массу примеров, но придется ограничиться теми, которые дали мне особенно много.

«Евангелие от Серафина» сводилось к утверждению Монтеверди[46]46

Клаудио Монтеверди (1567–1643) – итальянский композитор, один из родоначальников оперного жанра.

[Закрыть] о смысле оперы: вначале слово, потом музыка. Каллас применяла этот принцип с ошеломительным результатом.

Серафин был незаурядной личностью с богатейшими знаниями и невероятной интуицией. Он считал, что самый важный музыкальный инструмент в опере – это человеческий голос. Театральная пьеса, положенная на музыку, была для него высшей формой искусства, когда-либо созданной человеком.

– Возьмем «Орфея» Монтеверди, – говаривал он. – Когда Орфей узнает, что Эвридика умерла, он медленно произносит: «Мертва!» – потом следует пауза, и он снова восклицает: «Мертва!» – еще одна пауза, и в это время орган издает протяжную скорбную ноту. Сто пятьдесят лет спустя Глюк в «Орфее и Эвридике» положил на музыку тот же самый драматический эпизод, но у него получилась всего-навсего прелестная барочная ария, почти пасторальная, начисто лишенная переживаний: «Что делать мне без Эвридики? Куда идти мне без любви?»

Серафин открыл мне многочисленные правила и секреты оперы и, главное, первостепенное значение исполнителя. Помню, в 1957 году в Палермо мы с ним готовили «Линду ди Шамуни» Доницетти. Идет генеральная репетиция, я сижу в глубине зала. Во время большого концертато в финале второго акта Серафин прерывается и нервно зовет меня.

– Дзеффирелли! Куда делся Дзеффирелли?

Я подбегаю к оркестровой яме.

– Что случилось, маэстро?

– Где тенор? – спрашивает он, не переставая дирижировать.

– Вон стоит, в первом ряду хора, – удивленно отвечаю я.

– Не вижу. Как ты его одел?

– Так же, как его друзей. Он такой же крестьянин.

Тут Серафин не выдерживает и возмущенно стучит палочкой по пюпитру:

– Нет, не такой же! Он тенор!

Потом немного успокаивается:

– Одень его иначе, его должно быть видно. Когда я не вижу певца, я его и не слышу.

Я провел всю ночь в костюмерной, спешно изготавливая новый костюм для тенора: ярко-синий, красный и желтый цвета, которые сразу выделили его в толпе крестьян, одетых, как принято в Савойе, в зеленое и черное. На другой день на репетиции он сразу бросался в глаза, и зрители слышали только его голос. Вот великий урок, который я запомнил на всю жизнь: зритель должен увидеть голос, иначе он его не услышит.

Серафин никогда не говорил со мной свысока, более того, на каждой репетиции он спрашивал, хорошо ли я запомнил все, о чем шла речь накануне, как будто самым главным было принять, вобрать в себя его опыт и мудрость. Это еще одно подтверждение моей теории о том, что жизнь – это непрестанная передача опыта из поколения в поколение: сначала узнаешь сам, затем то, что узнал, передаешь идущим вслед за тобой.

В 1957 году было открыто новое роскошное здание «Сивик-опера» в Далласе. В честь этого события Мария дала сольный концерт. Ларри Келли, директор, предложил мне поставить у него «Итальянку в Алжире» с Терезой Берганца. Это была моя первая поездка в Америку, и она удивительным образом повлияла на всю дальнейшую карьеру.

В Далласе «Итальянка» прошла вполне успешно, и мне предложили поставить еще одну оперу. Я загорелся, ведь речь шла о «Травиате», а я всегда чувствовал: эта опера – моя. Кроме того, в ней должна была петь Мария.

Все известные постановки «Травиаты» казались мне неубедительными, в том числе та, которую двумя годами ранее поставил в «Ла Скала» Лукино, хотя это был выдающийся спектакль с прекрасными исполнителями – там пела Каллас – и чудесными костюмами и декорациями Лилы де Нобили. Лукино сделал постановку чересчур помпезной, вероятно, под влиянием величественной манеры Лилы, и Виолетта, типичная романтическая героиня, вдруг оказалась развращенной француженкой декадентской эпохи, ознаменованной делом Дрейфуса[47]47

Сфабрикованное в 1894 г. дело по ложному обвинению офицера французского Генерального штаба еврея А. Дрейфуса в шпионаже в пользу Германии, вызвавшее большой резонанс в обществе.

[Закрыть].

Меня смущала увертюра: по какой причине Верди перед поднятием занавеса предлагает публике, пришедшей поглядеть на историю циничной содержанки, музыку, которая вызывает совсем другие чувства? Она полна драматизма и как будто звучит из последних сил, она не оставляет несчастной, умирающей от туберкулеза, никакой надежды, именно она, эта музыка, и есть ключ ко всей опере. Так я считаю и до сих пор.

С первыми звуками увертюры занавес поднимается, и зрители видят Виолетту на смертном одре. Сцена освещается тусклым светом, едва пробивающимся в зрительный зал сквозь туманную пелену, из-за которой постепенно проступает искаженная воспоминаниями умирающей реальность. На протяжении всей увертюры пелена отделяет сцену от зрителей, как постоянное напоминание, как предчувствие неминуемой смерти. Я использовал этот прием во всех театральных постановках «Травиаты» и в фильме, который позднее снял.

Вместе с Никола Решиньо, музыкальным руководителем Далласской оперы, мы отправились к Марии на виллу Менегини на озере Гарда, чтобы изложить общий замысел будущей постановки. Я сразу предупредил, что ей придется находиться на сцене от начала и до конца действия, причем в одном и том же костюме, который можно будет изменять только с помощью цветовых добавок. События и люди будут словно появляться в памяти умирающей, как в долгом и мучительном «флешбэке».

Мария полностью согласилась с этим замыслом и добавила кое-что очень ценное от себя.

– Какой смысл повторять до бесконечности то, что и так известно, – весело сказала она и добавила лукаво: – Уж если экспериментировать, то в Далласе, не в «Ла Скала» же.

В Рим я вернулся в отличном настроении, но совершенно без денег. Проекты мои были распрекрасны, а в кармане в буквальном смысле не было ни гроша.

Я стал перебирать в памяти те предложения, которые в свое время отклонил, и вспомнил о короткометражном фильме с двумя новыми, почти неизвестными комическими актерами, которых видел в «Салоне Маргарита» и чуть не умер со смеху. Их звали Нино Манфреди и Паоло Феррари. Выглядело очень заманчиво, но приятели стали меня отговаривать.

– Ты с ума сошел! Тебя взрастил Висконти, ты прославился спектаклями в «Ла Скала», в Далласе с Каллас тебя ждут золотые горы, а ты собираешься ставить какой-то занюханный фильм?

Но мысль о фильме была мне по душе и, что самое главное, если бы я взялся за постановку, то Карло Понти, который тогда был увлечен поиском новых талантов, неплохо бы заплатил, уж миллионов десять точно![48]48

Сумма гонорара указывается в итальянских лирах.

[Закрыть]

Это привело в страшное раздражение «клан Висконти», который расхваливал фильм «Сальваторе Джулиано» – им дебютировал Франко Рози. Кругом все только и твердили, что это фильм, достойный ученика Висконти. Кстати, мне этот фильм тоже очень понравился.

Тем временем Нино Манфреди приходил ко мне каждый день и в подробностях рассказывал будущий фильм, потому что сюжет для него написал он. Речь там шла о двух молодых людях и девушке, сестре одного из них (Манфреди) и невесте другого (Феррари), которые совершают путешествие на мотоцикле с коляской. Очень простенький сюжет, с массой возможностей для шуток и трюков, иногда ужасно смешных. Я хохотал до упаду от одного только описания. В общем, в конце концов я согласился с Понти, что если фильм снять деликатно и без особых претензий, на нем можно заработать кучу денег.

Кроме того, когда стало известно, что фильм будет снимать «любимый ученик» Висконти, в роли сестры согласилась сняться Мариза Аллазио, актриса, по которой молодежь сходила с ума, очаровательная, очень способная девушка, состоящая из сплошных достоинств.

Возмущению «великого клана» не было предела, но я уже принял твердое решение. Понятно, что речь не шла о шедевре, но кое-чему я все же мог научиться, например, разным секретам кинематографа. А потом, наконец, я нашел исторический пример, который заставил всех замолчать.

– Знаете, сколько заурядных вестернов пришлось снять Джону Форду, прежде чем он произвел настоящий шедевр? Целых тридцать семь.

Мы начали снимать в конце июня. Поначалу я очень волновался, когда работал с камерой. Надо сказать, что я согласился снимать фильм с одним железным условием: 20 сентября улетаю в Даллас и начинаю репетировать «Травиату» с Каллас.

Вот так, после «Прогулки» – Даллас! Ничего себе прыжок, а?!

Известный американский журналист Лео Лерман так писал в американском издании журнала «Vogue» после премьеры:

«Эта „Травиата“ является величайшей (я вынужден употребить это затертое от слишком частого употребления слово, ибо оно в данном случае самое точное) из всех многочисленных „Травиат“, которые мне довелось видеть и слушать. Ее великолепие не что иное, как плод идеального союза Каллас и Дзеффирелли. Он нуждался в ее чуде, а она – в его. С того самого мгновения, как маэстро Решиньо взмахнул палочкой и печально-сладостные звуки объяли наши сердца, а в мерцающем пламени (свечи, лампочки?) мы увидели на затемненной сцене смертельно больную женщину, похожую на трепещущую призрачную тень, мы прониклись ощущением чуда. Музыка лилась, и из нее рождалась история. Мы были участниками „безумного дня“ Виолетты вместе с остальными гостями, при нас появился Альфред, вступила в свои права любовь, и на протяжении всей оперы мы проживали этапы этой трудной, невозможной любви. Действие нарастало с такой мощью, что проникало в каждую клеточку нашего существа. Ни разу, ни на минуту Каллас и Дзеффирелли не позволили нам вернуться на землю, к привычным мыслям. Мы все приобщились к чуду».

Благодаря статье одного из самых авторитетных журналистов, напечатанной в одном из самых читаемых в Соединенных Штатах изданий, мое имя запомнили в Америке, и я стал знаменитостью. Так раздвинулись границы моего мира.

После «Травиаты» нас окружили вниманием и затаскали по шумным торжествам техасские нефтяные магнаты, которые вдруг оказались в авангарде мировой культуры и привлекли внимание прессы. Мария-то уж точно в нем не нуждалась, ее давно и прекрасно знали в Америке, где она родилась и получила образование. Но для меня карты легли очень удачно, и это совершенно изменило весь мой путь.

Единственным огорчением после Далласа стал для меня срыв проекта съемок фильма по нашей «Травиате». Один богатейший техасец был готов вложить два с половиной миллиона нефтедолларов в экранизацию «Травиаты» с Марией. А я мечтал запечатлеть величайшую оперную диву XX века в самом расцвете ее таланта. Как ни печально, но Мария не верила, что мне это по силам, в театре – да, я был хорош, но в кино мне еще всему надо было учиться. Поэтому ничего и не вышло. По этому поводу 28 июня 1958 года я написал ей следующее письмо:

«Дорогая Мария!

В последнее время я старался не беспокоить тебя разговорами о фильме[49]49

В 1958 году отношения между Каллас и Гирингелли стали настолько напряженными, что в мае Мария официально объявила о своем уходе из «Ла Скала». Когда я писал это письмо, она как раз завершала триумфальные гастроли в Лондоне, где блистала в «Травиате» на сцене Королевской оперы. – Прим. автора.

[Закрыть]. Не знаю, хорошо или плохо я поступил, но иначе не мог, потому что совершенно не хотел делать то, что обычно делают все режиссеры, а именно досаждать звездам, которых они мечтают заполучить для своих проектов.Поверь, я прекрасно понимаю причину твоих сомнений и опасений. Понимаю, что ты засыпана предложениями и что изучаешь их самым тщательным образом, с той ответственностью, с какой ты подходишь к работе и к месту, которое удалось завоевать с таким трудом. Вполне понятно, что кино как новое поприще заставляет тебя проявлять осторожность, хотя в общем привлекает.

Лично я (но, вероятно, это моя собственная проблема) до конца своих дней не прощу себе, если мы не запечатлеем сейчас на трех тысячах метров кинопленки твою „Травиату“! Будущим поколениям достанется то, чего не смогли оставить потомкам ни Элеонора Дузе, ни Сара Бернар – сохраненную на пленке твою изумительную игру, которой ты потрясла, растрогала, облагородила и пленила всех зрителей и слушателей этой трудной середины XX века!

Сердечно обнимаю тебя и твоего мужа.

Франко».

Но, к сожалению, Марии не хватило храбрости и дальнозоркости, в отличие от четы Бартонов, с которыми я дебютировал в кино несколько лет спустя. Мария, вероятно, надеялась сняться у Лукино, но ему это и в голову не пришло. Потом она снялась у Пазолини[50]50

«Медея» (1969).

[Закрыть] – с удручающим результатом. Очень жалко.