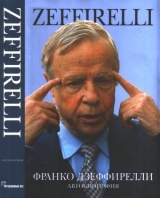

Текст книги "Автобиография"

Автор книги: Франко Дзеффирелли

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 36 страниц)

IV. Зло разрушает, благо созидает

Это были солдаты 1-го батальона Шотландской гвардии. Они обыскали меня в поисках оружия, с полным равнодушием к бурлящим в моей душе эмоциям при мысли, что я вне опасности. Они удивились, что я говорю по-английски, и когда мы сели в их джип, стали меня допрашивать. Только в джипе я наконец в полной мере осознал, что произошло: я обрел свободу! Я свободен! Впервые в своей жизни действительно свободен! Я родился и вырос под властью фашизма, но теперь все кончилось.

По мере того как мы продвигались к линии фронта, я понял, что нахожусь в самом центре наступления союзников. Все так хорошо выглядели – обмундированы, накормлены, совсем не похожи на нас и на наш всеобщий развал. Когда джип доехал до штаба, меня направили на допрос в палатку к молодому шотландскому джентльмену с трубкой в зубах. Увидев перед собой смуглого от солнца блондина, он, видимо, заподозрил, что я немец.

– Ты в самом деле итальянец? – спросил он.

Я засмеялся и сказал:

– Не совсем итальянец, я флорентиец, – и пустился в долгий сбивчивый рассказ о своих приключениях, подробно поведав, где выучил английский, и выложил историю про Мэри О’Нил. Шотландец улыбнулся. Видно, я затронул какую-то струнку, рассказывая, как Мэри О’Нил варила яйца и подавала чай в маленькой съемной комнате во Флоренции. Наконец он представился:

– Лейтенант Кийт. – И добавил: – Как это ни печально, но несколько дней назад мы под Сиеной потеряли переводчика – парень наступил на мину. Не хочешь поработать на нас?

В полном потрясении я кивнул. Он подозвал шофера, здорового толстого парня по имени Джимми Ридделл, спокойного и сдержанного. Лейтенант Кийт говорил с ним на совершенно непонятном языке[17]17

Вероятно, на гэльском.

[Закрыть].

– Между собой мы говорим по-своему. Это чтобы сохраниться среди всех остальных.

И началось мое преображение. Мне выдали полное обмундирование: рубашку, шорты, ремень, фуражку и полковой шеврон. Джимми отвел меня к парикмахеру, который сбрил наголо едва отросшие волосы. Из грязного и оборванного итальянского партизана я превратился в настоящего шотландского гвардейца и стал неотличим от остальных.

Меня сразу привлекли к работе. В штаб попадала самая разношерстная публика, но главным образом крестьяне в поисках пропавших родных. Местные жители жаловались на большую нужду – немцы забрали у них все. Я точно переводил все, что они говорили. Гарри Кийт внимательно меня слушал. Он сказал, что несколькими днями раньше они захватили грузовик, автомагазин немецкого батальона, набитый сигаретами, мылом, шоколадом и всяким другим добром, а его люди к этой дряни не притронутся. Поэтому я могу брать, что надо, и раздавать нуждающимся.

В ту ночь я расположился на ночлег возле джипа лейтенанта Кийта. Мы с Джимми завернулись в одеяла, однако я был слишком взволнован и всю ночь не мог уснуть. Но мне не хотелось, чтобы это заметили, – боялся, вдруг они подумают, что у меня есть причины не спать. С какой стати им доверять чужаку?

На следующее утро меня разбудил запах еды: яичница с беконом и сосисками, жареный тост – тот самый английский завтрак, о котором твердила мне Мэри О’Нил. Масла я не видел уже несколько месяцев. Принесли чай и какие-то хлопья. Сержант Мартин, здоровенный шотландец с густыми усищами, который руководил раздачей завтрака, заметил, что я к ним даже не притронулся, и хмуро, почти обиженно, спросил:

– Не ешь овсянку? Не нравится? Как же ты собираешься стать нам другом?

– Ну что же, – и я взялся за ложку. Овсянка была абсолютно безвкусной, но когда я добавил молока и сахара, она оказалась вполне съедобной. На другое утро я положил в тарелку с овсянкой сливочного масла, соли и помидоров – получилось подобие ризотто. Еще через день я раздобыл у крестьян немного оливкового масла – вместо сливочного, плюс пара листочков базилика – и стало даже вкусно. Двое солдат последовали моему примеру и заявили, что каша получается очень даже неплохой. Сержанта Мартина это взбесило, и он набросился на меня, тыча пальцем, как пистолетом.

– Ты что, парень, хочешь подорвать наши добрые шотландские традиции? Разве не знаешь, что на овсянке с молоком, маслом и сахаром выросли десятки поколений здоровых и сильных шотландских и английских парней! – порычал он, но в конце дружелюбно похлопал меня по плечу.

В последующие недели я ближе познакомился с подчиненными лейтенанта Кийта. Большинство из них были выходцами из рабочих и крестьянских семей, а офицеры казались прямо карикатурами на «молодых английских аристократов» типа «ломается, но не гнется», но все готовы были выполнить свой долг. И поскольку каждый день мог стать для них последним, я не уставал повторять себе, что эти отважные парни рискуют жизнью ради победы над Гитлером и Муссолини, чтобы вернуть нам попранное достоинство. Я испытывал к ним огромную благодарность, как к ангелам Божьим.

К концу июля мы были уже в двадцати километрах от Флоренции. Тут я действительно мог оказаться полезным шотландцам – ведь это был мой дом.

Я хорошо знал дороги в окрестностях города, которые изъездил на велосипеде, и показал им места, где можно переправиться вброд через речки в обход больших мостов, так, чтобы застигнуть врасплох отступавших немцев.

Немецкие войска построили новую линию обороны вдоль берега Арно. Мое подразделение заняло очень красивую виллу на дивных холмах к югу от Флоренции, принадлежавшую известному банкиру Гуалино.

Немцы велели эвакуироваться всем флорентийцам, проживавшим в районе укреплений. Позже я узнал, что люди уходили, оставив все как есть, – птичек в клетках, политые цветы в горшках – они были уверены, что вернутся через несколько дней. Никому даже в голову не могло прийти, что найдется тот, кто осмелится поднять руку на их родной город. Люди уносили только ценности. Мало кто сообразил, что река Арно стала линией фронта и по обе ее стороны располагаются две воюющие армии. А англичане были уверены, что бои неизбежны и Флоренцию не пощадят. Агенты доносили: немцы минируют мосты. Тогда шотландцы решили выслать патруль, чтобы узнать, что же происходит на самом деле, и приказали мне его вести.

– Думаю, в твоем родном городе тебе не надо указывать, куда идти, – сказал с улыбкой Гарри Кийт.

Я повел нашу пятерку через горы к саду Боболи за палаццо Питти, откуда были хорошо видны мосты над рекой. Действительно, казалось, что немцы выгружают большие ящики со взрывчаткой. Мы дождались вечера, чтобы подняться над Коста-Сан-Джорджо. Но немцы заметили нас и открыли стрельбу из автоматов. Мы бросились к укрытию. Двоих тяжело ранило – второго и четвертого – мы шли гуськом. Оставшиеся двое солдат и я – первый, третий и пятый – остались невредимы.

Много раз я думал о том, какое милостивое решение судьбы пощадило меня и на этот раз. Не единожды я уже различал знаки Блага и Любви. Не устаю повторять, что много раз ощущал рядом душу матери, всегда готовую встать на мою защиту. Но меня охватила невероятная тоска, потому что я своими глазами увидел, что родной город очень скоро станет полем битвы.

В три часа утра 4 августа 1944 года в долине Арно воцарилась тревожная тишина, напомнившая мне о той жуткой ночи бомбежки в Неаполе три года назад. По-видимому, никто из командования не мог уснуть. Офицеры обнаружили в погребах виллы Гуалино отличную коллекцию вин – просто академический курс по лучшим образцам продукции Кьянти.

Обстановка была странной еще и благодаря вину, а оно лилось рекой. В конце концов все напились, стали шутить, смеяться, посыпались грубые остроты. Всеми овладело ощущение чудовищной трагедии, которая вот-вот разразится в любимом англичанами городе, и было похоже, что никто не желает встретить ее на трезвую голову.

Я держался в стороне и пытался поспать. После тяжелого дня я чувствовал безумную усталость в душе и в теле. Однако заснуть не удавалось из-за громких веселых криков, доносившихся из погребов. Чтобы хоть немного собраться с мыслями и успокоиться, я вышел в сад. Кто-то сидел на скамейке и курил трубку. Это был Гарри Кийт, который нервничал так же как и я: он твердо знал, что ночью немцы взорвут все мосты Флоренции. Шотландец знаком подозвал меня и указал на место рядом с собой. Я сел, он обнял меня за шею и прижал к себе. Мне вдруг показалось, что он ждет любви. Нет, ничего подобного, он просто хотел поддержать меня в минуту, когда мне, флорентийцу, предстояло тяжкое испытание. Весь дрожа я прижался к нему. Сначала раздались звуки артиллерии, затем полная тишина, которая, казалось, длилась целую вечность, а потом из долины стал нарастать глухой пронизывающий звук, словно небеса разверзлись для Страшного суда. Меня вновь парализовали ужас и бессильное отчаяние, которые я пережил в Неаполе.

Гарри Кийт со злостью пробормотал, по-прежнему крепко держа меня:

– Взорвали все-таки… Взорвали-таки мосты. Сволочи.

Разрывы были слышны еще часа два, в голове моей водоворотом кружились мысли. С первыми проблесками зари я поднялся на крышу виллы и увидел под собой город, окутанный пеленой дыма и пыли. Так было и в Неаполе после бомбежки. Из-за холмов Сеттиньяно поднималось солнце, но разглядеть можно было лишь купол собора Брунеллески, башню Джотто и палаццо Веккьо. Стояла непривычная тишина. По берегам не осталось ничего. Немцы взорвали не только мосты, но и здания вдоль реки. Многочисленные памятники архитектуры, дворцы и церкви были обращены в руины, центр города разрушен. К счастью, жертв было немного, не то что тогда в Неаполе.

На следующее утро на виллу ворвался Сила с группой партизан. Они узнали меня, и мы обнялись, хотя на английскую форму они поглядывали с неприязнью. Сила хотел, чтобы союзное командование поручило партизанам какое-нибудь дело в освобождении Флоренции, но офицеры 5-й американской армии и слышать об этом не хотели. Он не сдался и пришел попытать счастья в 8-ю армию. Я с большим волнением переводил англичанам страстную речь партизанского командира, в которой он просил, чтобы его люди, итальянцы, вошли во Флоренцию первыми, чтобы город понял, что оказался наконец в дружеских, братских руках.

Шотландский командующий с пониманием отнесся к этой благородной и законной просьбе и сказал, что если бы это был Эдинбург, а не Флоренция, то он испытывал бы те же чувства, что и партизаны. Но он напомнил, что немцы продолжают удерживать другой берег, и форсировать реку без прикрытия союзных войск – безумие, самоубийство. Верховное командование дало очень четкие указания. Терпение и благоразумие – вот что требовалось. Флоренцию скоро освободят, и партизаны будут сражаться бок о бок с союзниками. Однако Сила не принял этих доводов и ушел, готовый на все. Нам рассказали потом, что он пробовал перебраться на другой берег Арно возле Кашине с маленьким отрядом, но немецкий огонь смел их. Сила получил тяжелые ранения в живот и в грудь. Хотя его очень быстро доставили на джипе в госпиталь Греве в тридцати километрах от Флоренции, три часа спустя он умер.

Нужно отдать должное англичанам: они похоронили Силу со всеми воинскими почестями. Я тяжело переживал его смерть. Как коммунист, он, наверно, был противником тех демократических ценностей, которыми дорожил я, но это был редкостный человек. Сила считал, что родной город должен освобождать он сам, пусть ценой собственной жизни, а не чужестранцы.

Экзальтированный честолюбивый патриот? Вероятно. Но разве героям не свойственно безумие?

11 августа Флоренция была освобождена. Союзные войска переправились через Арно, но немцы, уходя, полностью разрушили город. Англичане сразу же навели мосты – их знаменитые металлические Bailey Bridges. Они казались мне игрушкой, конструктором, с которым я возился в детстве. Всего за несколько часов связь между двумя половинами города была восстановлена. Но освобождение вовсе не было таким же радостным событием, как в Риме, где жители высыпали на улицы и плясали от счастья, забрасывая освободителей цветами. В Риме не было сражения, не проливалась кровь. А во Флоренции кое-где оставались немцы, и перестрелки продолжались еще несколько дней после вступления в город союзников. Фашисты, которых ожидала неминуемая смерть, были свирепее диких зверей: они стреляли с крыш по женщинам, шедшим за водой к городским фонтанам, по очередям за продуктами. Партизаны охотились на них, настигали даже в церкви и безжалостно с ними расправлялись. Эта братоубийственная война напоминала древнюю вражду гвельфов и гибеллинов.

Через несколько дней лейтенант Кийт решил выехать в город, и я попросился с ним. Мне хотелось вернуться в родную Флоренцию, взглянуть, что стало с моим домом. Но чем ближе мы подъезжали, тем сильнее меня охватывало отчаяние. Я уже был наслышан о разрушениях, но не мог даже вообразить, что откроется моим глазам: бесконечная гряда руин вдоль берега реки – трудно забываемое зрелище.

Немцы пощадили единственный мост – Понто Веккьо, но сотни метров средневековых улочек по обоим берегам Арно были уничтожены, превратившись в груды камней. Среди развалин фашисты оставили смертельные ловушки – невинные игрушки, вещички, которые привлекали внимание, но стоило к ним притронуться, и они разрывали человека на куски. Я был поражен, увидев, что Галерея Уффици не пострадала. По этому поводу существуют две версии. По первой немцы заминировали Уффици, как и все остальное, но партизаны напали на них как раз тогда, когда они собирались ее взорвать. По второй некий немецкий офицер, влюбленный во Флоренцию и ее шедевры, в последний момент отказался отдать приказ о разрушении Галереи. Мне всегда приятно было думать, что именно эта версия – правда и вовсе не все немцы были чудовищами.

Шотландскую гвардию направили на север для соединения с другими войсками союзников, которые по пятам преследовали отступающих немцев. Мы встали в деревушке над Вернио, возле шоссе на Болонью, вдоль так называемой Готской линии обороны – последнего оплота немецких войск. Наступление зимы и легкость, с какой противник получал подкрепление с севера, тогда как у нас за плечами оставались только разрушенные дороги и минированные мосты, создали временное преимущество немцев и приостановили продвижение союзников. Но, вероятнее всего, тогда еще не наступило время окончательно зажать Германию в тиски. Следовало дождаться, когда союзники освободят Францию, а русские, с боями продвигающиеся на Берлин, подойдут ближе, – как потом стало известно, так было решено в Ялте.

Той зимой война повернулась к нам самой жестокой стороной. У меня от нее остались тягостные воспоминания. Например, ферма, где все жители – дети, старики и даже собаки – были перебиты немцами за несколько недель до нашего прихода, и когда мы открыли дверь, нас встретил тошнотворный запах разложения.

Дни пронзительного холода и томительного ожидания чередовались с опасными вылазками. Ближе к Рождеству я попал в очень сложное положение. В полку поползли слухи, что среди нас затесался немецкий шпион. К тому времени у меня уже установились братские отношения со всем батальоном, и я не подозревал, что все, включая лучших друзей, не спускают с меня глаз. Но состояние всеобщей тревоги я хорошо ощутил. Потом однажды ночью мои шотландцы окружили церковь в городишке, где мы стояли. Я ни о чем не подозревал, никто ничего мне не рассказывал. На колокольне нашли радиопередатчик и трех прятавшихся там фашистов, а священник оказался их сообщником. Все были расстреляны. Атмосфера вокруг меня мгновенно переменилась. Джимми обнял меня и признался, что они все ужасно переживали из-за того, что пришлось меня подозревать. От радости он в тот вечер напился.

Сержант Мартин все повторял, что оказался единственным, у кого варит котелок: «Я всегда знал, что этот парень нас никогда не предаст». И с большим теплом, совершенно ему не свойственным, он обнял меня, как обнимают вновь обретенного друга.

В начале апреля Готская линия треснула под ударами союзников, которые, не встречая сопротивления, уже заняли равнины Ломбардии и Эмилии. Еще несколько дней, и война закончится. Долгие изнурительные годы, наполненные смертью и разрухой, подошли к концу. Однако для моих друзей из Шотландской гвардии мир еще не наступил. После освобождения Италии их направили в Палестину, где положение обострялось с каждым днем: евреи прибывали со всех концов земного шара, чтобы претворить в жизнь великую мечту, и между ними и арабами начались первые столкновения. После столетий чудовищных лишений, рассеяния и преследований евреи жаждали собственной страны, родины, государства – Израиля. Но англичане, которые первыми предложили поделить Палестину между арабами и евреями, считали, что время еще не пришло. Их богатый опыт в этой части света говорил, что привести два народа к согласию будет нелегко. (Кстати, события последующих лет это подтвердили.) Палестинцы во главе с муфтием Иерусалима, другом и почитателем Гитлера, были полны решимости выдворить даже тех евреев, которые жили в Палестине с незапамятных времен. Так что для дорогих моему сердцу шотландцев война продолжалась. Именно им предстояло держать под контролем эту острейшую ситуацию. Было очевидно, что наши пути расходятся.

Заканчивался удивительный период в моей жизни. Настало время прощания. Сдержанные шотландцы, которым пришлось навеки расстаться со многими своими товарищами, ограничились просто похлопыванием по плечу. Кто не мог скрыть огорчения, так это Джимми, который обнял меня и заплакал. Гарри Кийт, может, для собственного утешения, сказал:

– Надо принимать жизнь и в радости, и в горе. Но дружба всегда с нами, – и крепко пожал мне руку. – Good luck, my boy.

Мы были в Брешии в тот апрельский день, когда узнали, что Муссолини казнен и война в Европе по сути дела закончилась. Невероятное возбуждение и безумное желание вернуться домой – такой была атмосфера в штабе союзного командования, куда я попал в ожидании окончательного увольнения. Туда-сюда сновали англичане, отовсюду прибывали партизаны. Появился американский капитан и бесцеремонно потребовал в Operation Secret Service (OSS), где я еще работал, дать джип для поездки в Милан, но в царящей суете никому не было до него дела.

– Мне к кому обращаться? – завопил он. – К самому Эйзенхауэру, что ли?

Он представился как Доналд Даунс, военный корреспондент ряда американских газет.

– Муссолини шлепнули, – громовым голосом заявил он, – мне срочно надо в Милан. Нужен водитель и переводчик. – Его тон не допускал никаких возражений, пришлось дать все, что он требовал. Мне было велено поехать с ним на джипе, который вел австралийский солдат.

В пути Доналд решил все обо мне выяснить. Я рассказал ему о жизни в горах, о трудном флорентийском детстве. Он хорошо знал Флоренцию – бывал в Италии регулярно еще с тридцатых годов. Какой-то велосипедист едва не угодил под колеса нашей машины, водителю пришлось резко вырулить, и Даунс обрушил на голову несчастного поток отборной брани на прекрасном итальянском языке.

– Зачем же вам переводчик? – поинтересовался я.

– Уважающий себя журналист всегда должен иметь переводчика, – ответил он.

Это был очень колоритный человек. Он во многом напоминал мне профессора Фучини: в том же странном стиле излагал свою точку зрения, всегда неожиданную и непривычную. В конце концов, как бывало с Фучини, суть сказанного убеждала и завораживала. Даунс обрушил на меня целую лавину новых взглядов на известных людей, на события, на историю и время, в котором мы жили. Я зачарованно слушал его рассуждения об идиотизме фашистского режима, но демократию он считал ничуть не лучше. Доналд терпеть не мог Рузвельта и уверял, что мы все еще сильно пожалеем, что заключили союз со Сталиным. Настоящий враг свободного мира – это Советский Союз, сказал он и преподал мне краткий курс истории русской революции, со всеми чистками и процессами, до самой Ялты. Сегодня это история, а тогда мы обо всем знали мало, и этот удивительный человек открывал передо мной один за другим новые горизонты. Даунс совершенно не боялся открыто высказывать свое мнение: в 1936 году его, тогда еще молодого парня, арестовали в Риме за то, что он швырял гнилые яблоки в выложенную из черного и белого мрамора карту фашистской империи, которую по приказу дуче соорудили на только что построенной виа делл’Имперо – улице Империи. «Империя – курам на смех!»

Он отлично знал Милан и говорил, куда ехать. Мы проехали по корсо Буэнос-Айрес, теперь представлявшую собой тропинку среди развалин, до площади Лорето, на которой собралась огромная злобная толпа. С краю площади на балке бензозаправки висели вниз головой трупы Бенито Муссолини и его любовницы Клары Петаччи. Верная Клара осталась до конца со всеми преданным дуче, хотя могла спастись. Когда полковник Валерио (или кто там) стал стрелять, она закрыла возлюбленного своим телом.

А теперь их изувеченные тела висели, как освежеванные говяжьи туши, в клубах летевшей по ветру желтой пыли. Доналд разглядывал трупы в бинокль и делал записи в блокноте. Обстановка была гнетущая, совершенно варварская. Мы слышали угрозы в свой адрес, потому что были теми, кто безжалостно разрушил Милан, нам показывали кулаки и грозили, что до нас еще доберутся. Доналд приказал возвращаться.

– Поехали скорее, а то я потеряю к вам, итальянцам, последние крохи уважения.

Кругом слышались зверские выкрики, рев, плач, улюлюканье.

– Людоеды, звери! – продолжал Доналд с гримасой отвращения. – Только подумать, что вам достался такой прекрасный язык.

По дороге в центр я сказал Даунсу, что ребенком почти год прожил в Милане, хотя мало что запомнил. Он стал задавать вопросы, и в конце концов я рассказал ему о смерти мамы и о том, как за мной приехала тетя Лиде. Доналд проявил живейший интерес к моей истории и совершенно не обращал внимания на хмурого и молчаливого водителя. Печальные события моего детства, казалось, звучали в унисон с мрачной картиной разрушения. Из-под развалин ветер продолжал вздымать клубы желтой пыли, сквозь которые едва виднелись очертания замка Сфорца и Собора. Мы подъехали к театру «Ла Скала», Мекке моего детства, тому чудесному источнику, из которого Густаво всегда черпал свои бесконечные истории о великих операх и знаменитых певцах.

Я всегда мечтал о том дне, когда смогу, наконец, увидеть этот «храм оперы». Фасад здания не был поврежден, но когда нам удалось толчками открыть парадную дверь, перед нами предстала гора обломков. Цепляясь руками и ногами, мы буквально вскарабкались к остаткам королевской ложи. Нашим глазам открылась леденящая душу картина разрухи, напоминавшая сцену из потустороннего мира.

«Ла Скала» стал гигантским двором под открытым небом – все было разрушено бомбежкой. Огромные обгоревшие перекрытия крыши рухнули поперек сцены, ложи пожрал огонь. Уже были сделаны кое-какие попытки сохранить немногое оставшееся: в огромные кучи собрали обломки, над сводом натянули какие-то тряпки.

Доналд с глухой яростью смотрел на людей, которые рылись среди обломков в поисках неизвестно чего.

– Дрездена больше нет, – сказал он с глубоким отвращением. – А теперь и этот ненужный разгром. Пропади пропадом эта война, пропади пропадом все! – Он помолчал и добавил: – Может, Муссолини не зря нас проклял…

Мы вышли и сели в джип.

– Я остаюсь в Милане. Мне надо писать, – сказал Доналд. – Отгони джип назад и возвращайся домой, во Флоренцию. И постарайся как можно скорее забыть эту войну. – Он похлопал меня по щеке. – Ты славный паренек и заслуживаешь мира посчастливей, чем наш.

Я проводил его в гостиницу, конфискованную американцами. На прощанье он сказал:

– Мы еще встретимся, вот увидишь. Я обычно никогда не сижу на одном месте.

Я никогда не забуду того, что увидел в тот день. Вид повешенного за ноги Муссолини сквозь клубы слепящей желтой пыли заставил меня задуматься о годах, когда он был безраздельным хозяином наших жизней, когда в расцвете сил приветствовал ревущие от восторга толпы, как несгибаемый победитель. Я припомнил, какие нас постигли беды из-за этой упоенной собой и своими бредовыми идеями посредственности. А еще «Ла Скала» – казалось, что вместе с театром навсегда исчез волшебный мир оперы, который был мне так дорог.

К счастью, он не исчез. Год спустя, 11 мая 1946 года двери «Ла Скала» вновь распахнулись, открыв новую эпоху славы и триумфов. Был дан грандиозный концерт под управлением Артуро Тосканини. Как могло произойти это чудо? Можно ответить удивительными словами Матери Терезы: «Зло разрушает, Благо созидает». Не спрашивайте, как в Милане, городе, где не осталось никакой промышленности, жители нашли силы и возможности меньше чем за год вернуть «Ла Скала» былой блеск. Настоящее чудо, никаких сомнений, и оно в очередной раз показывает, на что способен человек, ведомый духом творчества, которым наградил его Бог. В нашу эпоху «золотая нить» мастерства в сочетании с благим стремлением к Божественному порогу, увы, утрачена.

Миланцы, восстановив свой театр, вытянули за собой всю страну. Так из праха восстал мир, который, казалось, был навсегда потерян. То же сделали англичане, немцы, японцы, подняв из руин свои города. Мне бы очень хотелось, чтобы хоть иногда мы сердцем возвращались к этим примерам. Я все видел своими глазами, и это позволяет мне надеяться, что «золотая нить» не оборвана навсегда.

Вот теперь и впрямь пришла пора возвращаться во Флоренцию, как советовал Доналд.

Уже начало смеркаться, когда вдали проступили очертания родного города. Нервы не выдержали: меня затрясло точно в лихорадке, и я разрыдался. Я понял, что за несколько месяцев стал другим человеком. Как же мне искать «золотую нить»?

Следующие дни внесли некоторую ясность, но одновременно вогнали меня в тоску – предстояло все начинать с нуля. Война сильно изменила всех, однако надо было продолжать жить… Коринна, жена отца, ужас моих детских лет, умерла, и отец по настоянию моей сестры Фанни решил признать меня законным сыном. Поэтому теперь по документам я числился Джан Франко Корси. Но я любил фамилию, которую придумала мама, и продолжил свой жизненный путь как Франко Дзеффирелли.

Я поселился с отцом и Фанни, ангелом и другом, и возобновил учебу на архитектурном факультете университета. Но это оказалось почти невозможным – слишком многое стало другим. Похоже, единственный, кого война ничуть не изменила, был мой отец. Он, как и раньше, носил в петлице белый цветок, обычно гардению, и никогда не забывал класть в нагрудный карман надушенный платок. Наряжался даже для ежевечернего похода в клуб. Мне говорили, что он по-прежнему заводит любовниц, разбивает сердца и, вероятно, плодит детей. Как будто годы войны он провел под стеклянным колпаком; то же самое происходило, наверно, и в Первую мировую.

Я находил утешение в компании Фанни. Ни с кем, кроме нее, я не мог говорить и делиться мыслями о жизни. Мы словно наверстывали потерянные годы, она стала для меня матерью и сестрой.

Тетя Лиде вместе с Густаво тоже вернулась во Флоренцию и надеялась, что после войны наша жизнь вновь потечет, как прежде. Но это уже было невозможно – я жил с отцом и сестрой. Это доставляло тете одновременно радость и огорчение, но она знала, что Густаво такое положение вещей устраивает. Я уже не был ребенком, нуждающимся в любви и заботе, я вырос, возмужал за время войны. Молодой человек в доме? Да и вообще, пришло время отцу жить со мной, ведь он сам так решил.

В сентябре 1945 года произошло событие, которое определило мое будущее, – я посмотрел «Генриха V» с Лоуренсом Оливье. Эту лучшую по тем временам экранизацию Шекспира привезла в Италию Ассоциация национального управления исполнительских искусств[18]18

ENSA – Entertainments National Service Association.

[Закрыть]. Сеансы Ассоциации были открытыми, я пришел пораньше, чтобы занять хорошее место, и, дожидаясь начала сеанса, стал свидетелем поразительной картины. В зрительный зал гуськом вошли пожилые английские дамы в старомодных кружевах и соломенных шляпках и, точно призраки прошлого, прошествовали на свои места. И вдруг я понял, чего мне так не хватало во Флоренции! Где же они были? Я разговорился с одной из них, которую смутно помнил по тем временам, когда Мэри О’Нил давала мне уроки английского. Она рассказала о мрачных днях в концлагере, о том, как на первых порах презираемые ими американки помогли им выжить, хотя моя собеседница дала понять, насколько унизительны были эти благодеяния. А потом, когда Соединенные Штаты вступили в войну, американки тоже исчезли. К сожалению, Мэри О’Нил умерла вскоре после отправки в лагерь. Но многие остались живы, и им удалось вернуться в город. Это был вечер Шекспира, Лоуренса Оливье и Англии. Мне хотелось встать и аплодисментами поблагодарить этих милых дам просто за то, что они еще здесь, попросить прощения за все зло, что им причинили, и сказать, как они нам нужны. Ведь без них Флоренция не была бы Флоренцией…

Когда в зале снова зажегся свет, я уже знал, чем займусь в будущем – театр, кино. Глядя на удалявшихся по вечным улицам своего города англичанок, я осознал, что моя война окончена.

А может, она только начинается?