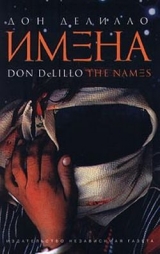

Текст книги "Имена"

Автор книги: Дон Делилло

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)

Я подождал немного на террасе. Затем поднялся по короткой лесенке на крышу. Мигающие огни в бухте. Он проснулся, я слышал, как они говорят и смеются. Над чем? Она появилась следом, швырнула мне свитер и села на парапет.

– Твой сын боится, что ты можешь заболобеть.

– Что?

– Заболобеть оби скобончаться. – Довольная.

– Я бы хотел, чтобы вы это прекратили. И ты, и он.

– Напиши приказ в двух экземплярах.

– Зачем ты сюда пришла?

Довольная.

– Он послал.

– Я хочу его видеть. Куда бы вы в конце концов ни уехали. Пришлешь его ко мне.

– Подай заявку. Мы рассмотрим.

– Сука. Ты знала.

– А каково мне, по-твоему? Я хотела вернуться сюда.

– Не накопалась.

– Иногда ты меня бесишь.

– Очень рад.

– Заткнись.

– Сама заткнись.

– Ты боишься собственного сына. Тебя раздражает, что всегда будет связь.

– Какая связь?

– Мы ищем и находим. Мы учимся.

– Чему вы учитесь?

– Меня никогда не волновало, чем ты занят. Я знаю, ты всегда старался окружать себя тем, что не жаль потерять. Только семья мешала. Как с нами-то быть? Но меня не волновало, что ты там пишешь. Зато твое нынешнее занятие я презираю. Я бы на твоем месте не выдержала. Такая пакость. Этот отвратительный тип.

Повторяю пискляво.

– Этот отвратительный тип.

– От одних перелетов рехнулась бы. Как ты это терпишь. И сама работка та еще.

– Эту тему мы уже обсуждали. – Устало.

– Кто я, да что я, да чего я хочу, да кого я люблю. Точно Пьеро с Арлекином.

– Не мели чепухи.

– Чепухи? Если б ты только знал. Но тебе бы все хныкать, как маленькому.

– Я же несусветный кретин. Это подразумевает известный масштаб. Размах, так сказать.

– Ты сопьешься. Вот что с тобой будет. Даю тебе год. Особенно если не уедешь обратно в Америку. Потихоньку превратишься в алкоголика. Уже не сможешь полететь в свою Саудовскую Аравию, не прихватив с собой фляжки. Когда заметишь, что она бьет по карману, ты алкоголик. Запомни.

– Это присказка твоего отца.

– Верно. Но ему-то было уже не до кармана. Он так и так бы пропал. С тобой все иначе.

– Мне нравится моя работа. Как тебе это вдолбить? Ты же не слушаешь. Для тебя существует только твоя точка зрения. Если тебе что-нибудь не нравится, как это может нравиться кому-то другому? Бьет по карману, говорил он и подливал себе виски. И мне нравится,что Тэп сочиняет роман. По-моему, это потрясающе. Я его хвалил. Поощрял. Не ты одна его поощряешь. Ты ему не единственная опора. И я скажу тебе, как у тебя работают мозги. Однозначно. Тебе надо быть чему-то преданной. Тебе нужна вера. Тэп – это мир, который ты создала, и ты можешь в него верить. Он твой, никто его у тебя не отнимет. Археология – тоже твоя. Для любителя ты уникальный работник. Честно, лучше не бывает. По сравнению с тобой профессионалы выглядят кучкой жалких бездельников. Поверхностными халтурщиками. Теперь это твой мир. Чистый, прекрасный, сияющий. Он подливал еще виски. Бьет по карману. Да уж, любил человек выпить. Как назывался тот катер, где мы говорили? Рыбак с осьминогом на пляже. Суда – либо святые, либо женщины, хотя иногда бывают и островами.

Я надел свитер.

– Тебе известно, как устроены канадцы, – сказала она. – Нам нравится чувствовать себя разочарованными. Все, что мы делаем, кончается разочарованием. Мы знаем это, ждем этого, и потому мы превратили разочарование в свою внутреннюю потребность. Это наше излюбленное чувство. Наша путеводная звезда. Мы все устраиваем так, чтобы сделать разочарование неизбежным. Это помогает нам переносить зимы.

Она словно обвиняла меня в чем-то.

Моя терраса имела форму буквы L. Сидя в более длинной, восточной ее части с учебником современного греческого и пытаясь осилить упражнение на местоимения, я увидел знакомую фигуру в тенниске и красных шортах, первую из двух знакомых фигур, которые мне суждено было увидеть в тот день; человек пробежал по улице и вдоль стены ресторанчика и быстро исчез из моего поля зрения.

Дэвид Келлер на разминке. Я отложил книгу, радуясь отыскавшемуся поводу. Затем вышел из дому и направился через небольшой пыльный сквер к полосе сосен, которая опоясывает холм Ликабетт. Миновав калитку, я услышал, как меня окликнули по имени. Позади двигалась Линдзи, тоже вдогонку за бегуном.

Мы вошли в рощу и выбрали тропинку с самым малым уклоном, больше всего подходившую для пробежки. Почва была сухая и светлая. Здесь не росло никакого подлеска, и роща просматривалась далеко во все стороны.

– Зачем он отправляется бегать в такую даль?

– Ему нравится в лесу. Кто-то сказал ему, что бегать лучше по пересеченной местности.

– Мягче будет инфаркт.

– Он всерьез увлекался спортом. Говорит, что ему нужно слышать собственное дыхание. Играл в футбол и баскетбол как помешанный.

– Тут полно собак.

– Собаки его любят, – сказала она.

Она шла лениво, покачиваясь, заложив руки за спину. Сквозь просвет в деревьях нам была видна часть равнины между нашим холмом и горой Гиметт – белые дома, белый город на сентябрьском солнце. Мне часто казалось, что ее посещает какая-то забавная мысль, настолько неотделимая отличных переживаний, что Линдзи вряд ли способна выразить ее понятным для постороннего образом. Она была застенчива в общении, но жадно впитывала то, что говорили другие; ей были чужды недоверие и настороженность. В ее глазах светился юмор, ласковое вспоминание. Больше всего она любила истории о людях, совершавших героические глупости.

– Мне здесь нравится. Так тихо.

– В нем есть какая-то неуклюжесть, вроде собачьей.

– Они правда его любят. Бегают за ним.

Мы увидели, как он тяжело трусит нам навстречу по узкой извилистой тропинке, огибая камни и выступающие корни деревьев. Мы уступили ему дорогу. Он пробежал мимо, мучительно пыхтя, с напряженной гримасой на лице, явно еще не желая сдаваться. Мы нашли простую скамейку на солнце.

– Сколько вы тут пробудете? – спросила она.

– Не знаю. Пока не почувствую, что полностью освоился. Пока не начну ощущать ответственность. Новые места помогают как бы временно прятаться от жизни.

– Не уверена, что понимаю вас. По-моему, замечание в духе Чарлза Мейтленда. Немножко усталое. И еще, по-моему, люди специально приберегают такие замечания, дожидаясь, пока я окажусь поблизости.

– Вы так действуете.

– Ну да. Я сама невинность.

– Как ваши уроки потребительского английского?

– Он все же не совсем потребительский. По-моему, я быстрее осваиваю греческий, чем они английский, но если не считать этого, все идет неплохо.

– Дело не в том, что мы видим в вас невинность. Мы видим великодушие и спокойствие. Человека, который посочувствует нашим промахам и невезению. Вот откуда все эти сентенции. Они происходят от промахов. Натворим черт те чего, напутаем, а потом стараемся вывести умное заключение. И начать новую жизнь, в которой все сложилось бы гораздо лучше.

Внизу, в лощине, появились два бегущих гуськом добермана. Рощу там и сям пересекали мелкие лощины и более глубокие искусственные канавки, по которым стекала вода в период зимних дождей. Мы снова услыхали топот Дэвида. Собаки насторожились, глядя в нашу сторону. Он пробежал прямо над нами, тяжело отдуваясь, и Линдзи повернулась, чтобы запустить в него камешком. Девочка в школьной форме что-то сказала собакам.

– Когда мы наконец познакомимся с Тэпом?

– Они до сих пор на острове. Строят планы.

– Как-то зловеще это у вас прозвучало.

– Сидят в залитой солнцем кухне, избегая упоминания моего имени.

– Мы давно не устраивали коллективных ужинов, – сказала она.

– Давайте устроим.

– Я позову Борденов.

– А я – Мейтлендов.

– Кто еще в городе?

– Обойдите хилтонский бассейн, – посоветовал я.

Втроем мы неторопливо зашагали вниз, к улице. Дэвид говорил короткими, отрывистыми фразами.

– Фляжки нету? Друг называется.

– Что это ты вздумал бегать?

– Тренируюсь. Перед ночным броском в Иран. Банк решил, что наши вернутся первыми. Я возглавлю небольшую элитную группу. Кредитчики в черных масках.

– Я рада, что мы здесь, а не там, – сказала Линдзи. – Не уверена, что захочу туда, даже когда заваруха кончится.

– Она не скоро кончится. Потому я и решил подкачаться.

По другой, поперечной тропинке шли старик с сеттером.

Линдзи склонилась над собакой, что-то приговаривая – немножко по-английски, немножко по-гречески. Мы с Дэвидом, не замедляя шага, свернули на тропинку, идущую параллельно улице в двадцати футах над ней. Внизу, навстречу нам, прошла женщина с пирожными в белой коробке. Дыхание Дэвида выровнялось.

– Платья с узкими лямками, – сказал он. – Ну знаешь, со сборчатым лифом. У таких платьев одна лямка все время соскальзывает с плеча, а она замечает это только через два-три шага и небрежно поправляет ее, как прядь, упавшую на лоб. И все. Лямка соскальзывает. Она идет дальше. На пару секунд мы имеем голое плечо.

– Сборчатый лиф.

– Я хочу, чтобы ты поближе познакомился с Линдзи. Она замечательная.

– Это я вижу.

– Но ты ее толком не знаешь. А ты ей нравишься, Джим.

– Она мне тоже.

– Но ты ее толком не знаешь.

– Мы иногда разговариваем.

– Слушай, ты должен съездить с нами на острова.

– Отлично.

– Мы хотим проехаться по островам. Я хочу, чтоб ты ее узнал.

– Я знаю ее, Дэвид.

– Нет, не знаешь.

– И она мне нравится. Честно.

– Ты ей тоже.

– Мы все друг другу нравимся.

– Ну тебя. Давай съездим на острова.

– Лето кончается.

– А зима на что? – сказал он.

Его испытующие взгляды обезоруживали меня. У него была манера засматривать человеку в лицо, будто настойчиво ища отклика на свои бурные чувства. Потом он включал свою широкую, усталую западную улыбку – улыбку характерного актера. Любопытно было, с каким уважением, даже почитанием он относится к Линдзи. Он хотел, чтобы ее узнали все. Это помогло бы нам понять, как она изменила его жизнь.

Она догнала нас.

– До чего приветливый народ, – сказала она. – Стоит им услыхать два слова по-гречески, как они уже приглашают тебя на обед. За границей такое сплошь и рядом. Поди отличи нормального от маньяка.

Рядом с остроконечными листьями голубовато-зеленой агавы она повернулась сказать что-то Дэвиду. Ее левое ухо просвечивало на солнце.

Позднее в тот же день, рядом с киоском, где я часто покупал газеты, я увидел Андреаса Элиадеса в автомобиле с незнакомыми мне мужчиной и женщиной. Автомобиль остановился перед светофором, а я случайно глянул в ту сторону. Элиадес ехал один на заднем сиденье. Это был средневекового вида «ситроен» с низкой посадкой и широким козырьком над лобовым стеклом, с узкими фарами и тяжеловесной отделкой, этакое потрепанное осадное орудие. Темные глаза грека над косматой черной бородой были устремлены на меня. Мы кивнули друг другу, вежливо улыбнулись. Автомобиль тронулся.

В поисках черепков. Скрючившись в пахучей земле, среди форм с плавными очертаниями, розоватых, кривых, извилистых здесь, в зоне «Б», ниже перегноя. Она выцарапывает квадрат. Прямые углы, ровные стороны. Едкий запах ее пота – единственное напоминание о том, что она существует, что она отлична от вещей, которые ее окружают. Скребет мастерком в обход камня. Она помнит – кто-то говорил ей, – что камни в гумусе и суглинке постепенно опускаются. Корешки обрезать, камни не трогать. Может, это часть очага или стены. С высеченным на ней рисунком. Глазком в тогдашнюю политическую жизнь. Грызуны, черви перелопачивают почву. Она ощущает законченность траншеи. Траншея ее размера, она ей впору. Выглядывать приходится редко. Траншеи достаточно. Пятифутовый блок времени, извлеченный из системы. Последовательность, порядок, информация. Все, что ей от себя нужно. Ни больше, ни меньше. В своих пределах траншея позволяет ей видеть то, что по-настоящему существует. Это тренажер для органов чувств. Новое зрение, новое осязание. Ей нравится трогать податливую землю, вдыхать резковатый мускусный аромат. Теперь траншея – ее среда. Она больше острова, так же как остров больше мира.

Я был беспомощен, побежден. Уже сам этот факт обескураживал меня. Я оказался не способен понять, что значила для нее эта работа, что она собой символизировала. Что было главным – борьба, желание испытать себя, чувство предназначения? Какая тут годилась метафора?

В конце концов мне пришлось понимать ее буквально. Она копала, чтобы что-то находить, чтобы учиться. Ради самих вещей – инструментов, монет, оружия. Может быть, вещи утешают. Особенно старые, вылежавшиеся в земле, сделанные людьми с другим образом мышления. Вещи – это то, чем мы не являемся, то, что мы не можем включить в себя. Значит, люди делают вещи, чтобы определить свои собственные границы? Вещи – это пределы, которые нам так отчаянно нужны. Они показывают нам, где мы кончаемся. Они утоляют нашу скорбь, пускай ненадолго.

Она звонила в тот вечер сказать, что устроилась на работу в Краеведческий музей провинции Британская Колумбия. Она говорила запинаясь, тоном, в котором звучало искреннее соболезнование. Можно было подумать, что умер какой-нибудь близкий мне человек. Краеведческий музей провинции Британская Колумбия. Я ответил, что это прекрасно. Судя по названию, сказал я, музей наверняка замечательный. Мы были взаимно вежливы. Говорили мягко, даже ласково, чувствуя, что задолжали друг другу эту внимательность. Место ей подыскал Оуэн благодаря своим знакомствам. Музей находился в Виктории и специализировался на культуре индейцев Северо-Западного побережья. Иногда финансировал экспедиции. Прекрасно, прекрасно. Мы проявляли чуткость, предупредительность. Я хотел, чтобы она убедилась, что это место ей подходит, что она не разочаруется, хотя в данную минуту она еще плохо представляла себе, чем станет заниматься. Она извинилась, что увозит Тэпа в такую даль, и пообещала, что мы обязательно придумаем, как будем видеться. Договоримся о встречах, совместных поездках, долгих разговорах отца с сыном. Ее голос звучал глуховато, точно из замкнутого пространства, телефон был символом и атрибутом привычного расстояния, этого условия раздельной жизни. Между нами возродились все теплые чувства, которые я в последние месяцы надеялся пробудить каким-нибудь особым сочетанием воли, настроения и мелких хитростей; теперь наши голоса, обращенные в электричество, доставляли их нам по дну моря. Было много пауз. Мы сказали, спокойной ночи, уже поздно, извини, и условились встретиться в Пирее перед канадским рейсом. После этого мы будем созваниваться еще, часто, держать друг друга в курсе, обязательно сообщать все новости.

Пепел.

Опускается цветной вечер, они идут мимо ветряной мельницы. Он показывает в море, ярдов за сто – туда, где неделю назад на мягком фиолетовом свету выпрыгивали дельфины. Теперь это один из запечатленных моментов, ставший частью его самого, кадр островного бытия. Рыбацкое суденышко плывет к берегу по тихой в этот час воде. Оно кроваво-красное – «Катерина», на мачте висит спасательный круг. Она улыбается, когда он разбирает название. Мерно стучит мотор.

Маленькие критские коврики. Дощатые полы. Старая лампа с коричневым абажуром. Переметная сума на стене. Цветы в ржавых банках на крыше, терраса, оконные карнизы. На зеркале – отпечаток пальца, оставленный Тэпом. Плетеный стул в прямоугольнике света.

Утром они уезжают. С верхней палубы катера смотрят на качающийся в тумане белый поселок. Как он трогателен и отважен – кучка домиков на голой скале, весть и утешение. Они едят то, что она захватила, усевшись на рейках скамьи и пригнувшись, чтобы спрятаться от ветра. Он спрашивает у нее, как называются разные предметы – части катера, его оснащение, – а потом они спускаются на нижнюю палубу поглядеть на канаты и якорные цепи.

Солнце едва просвечивает сквозь плотное подымающееся облако. Вскоре остров обращается в силуэт, намек или каприз освещения, бледный и еле заметный в железном море.

Гора

6

Самолет выкатил на полосу, остановился. Мы ждали разрешения. Я выглянул из иллюминатора, ища чего-нибудь, чтобы отвлечься от созерцательной паники, которая всегда меня охватывает, от напора грез перед отрывом от земли, когда недельные порции самоосознания спрессовываются в одном емком миге. Уходящая вдаль светлая, песчаная равнина. Там была человеческая фигура – мужчина в полотняном балахоне. Я смотрел, как он удаляется в никуда. Потом его стерла вспышка химического пламени. Самолет тронулся с места, и я напряженно откинулся на спинку, глядя прямо вперед.

Мне казалось, что вокруг звучат лишь обрывки слов. Паузы и начала реплик заставали меня врасплох. Я не мог уловить ритм. Но надписи, конечно, были текучи. В них ощущалось движение не только справа налево, но и сверху вниз. Если греческие и латинские буквы похожи на булыжники, которыми мостят улицы, то арабские – это дождь. Я замечал надписи повсюду – наклонную бисерную вязь на кафеле, тканях, меди и дереве, на фаянсовой мозаике и белых чадрах женщин, набившихся в запряженную лошадью повозку. Я поднимал взгляд и видел, как слова заворачивают за угол, украшают симметричным орнаментом стены из кирпича, нижутся и плетутся в лепнине, росписях, инкрустациях, взбираются на ворота и минареты.

В самолете Йеменских авиалиний, выполняющем рейс из Саны в Дахран, я сидел через проход от мертвеца. Он умер спустя четверть часа после взлета, и те, кто сопровождал его, начали причитать. Они держали в руках запеленутые свертки и причитали. Позади меня один человек сказал другому: «Предоставить кредит для нас не проблема». Я стиснул подлокотники и смотрел прямо перед собой. Мы летели над Безлюдным Краем.

Я поймал себя на том, что изучаю ставни, двери, светильники в мечетях, ковры. Поверхности были насыщенны и абстрактны. Предметные изображения возникали только как нюансы на бегу ломаных и кривых, извлекаемые из природы с упорством, доведенным до уровня совершенного повторения. Даже написанное было узором, не предназначавшимся для того, чтобы его читали, словно бы частью какого-то невыносимого откровения. Я не знал, что как называется.

Сорок мужчин и женщин в безупречно белых халатах и плотно повязанных головных платках заполнили хвостовую часть салона тунисского самолета, следующего рейсом из Каира в Дамаск. Руки женщин были испещрены красными пятнышками – видимо, тоже ради украшения. Сначала я подумал, что это буквы алфавита. Правда, не знал, какого. Может быть, тайного языка неведомой религиозной секты. Потом решил, что это крестики, хотя некоторые из них больше походили на уголки, а некоторые – на варианты того или другого. Я не мог разобрать, вытравлены эти значки или просто нанесены на кожу какой-нибудь косметической краской. Когда я поднялся на борт, эти люди уже были там и терпеливо ждали. Когда мы приземлились, я оглянулся в их сторону, идя между креслами к переднему выходу. Они все еще сидели на своих местах.

Женщины опускали глаза, окна были фальшивые, тени ложились на стену пятнистыми узорами, архитектурные плоскости скрадывались, молитвенные ниши были ориентированы на Мекку. Это последнее обеспечивало стержень в дымке расплывчатых форм. Все, что происходило, казалось происходящим одновременно. Везде животные. Узкие проходы базара таили в себе меньше всего секретов. Громкие выклики, висящее мясо. Но и толпа была бесформенной – зыбкая масса людей в халатах и сандалиях, освещенная падающими сквозь прорехи в крыше лучами.

Я ждал своего багажа у транспортера в Амманском аэропорту. Ближе к вечеру должен был вернуться король, который отсутствовал уже семнадцать дней. Когда король Иордании возвращается из-за рубежа, в аэропорту закалывают двух верблюдов и быка. Потом свита сопровождает монарха во дворец.

Мне забронировали номер в «Интерконе», расположенном бок о бок с дворцом и напротив американского посольства, – довольно типичное для Ближнего Востока сочетание. Я взял огромную карту, купленную в вестибюле, и развернул ее на кровати. Оуэн не обманул нас – вот они, селения-анаграммы, Зарка и Азрак. А между ними, западнее срединной точки, холм с говорящими руинами древней крепости, Каср-Халлабат.

У меня не было никакой особенной цели. Я решил отыскать эти места, только когда поднимался на лифте, из чистого любопытства. Но я даже слегка удивился тому, что он их не выдумал.

Вольтерра пришел на встречу в потрепанном кителе. Я вспомнил, что он всегда любил одежду тусклых военных тонов. Его похудевшее лицо украшала двухнедельная поросль, придававшая ему коварный вид. Мы молча обнялись. Он оглядел меня, кивнул – библейский жест дружбы, памяти и протекшего времени. Затем мы вошли в ресторан.

Это было индийское заведение, абсолютно пустое, если не считать нас и двух юношей-официантов – они приняли наш заказ и замерли без движения в конце длинного, темного, узкого зала. Мы сели на высокие стулья и поговорили о Кэтрин. Она и дала ему мой афинский телефон. Тогда я сказал, что через три недели лечу в Амман, а он ответил, что попытается меня там найти. Он звонил из Акабы.

– А я думал, ты со спутницей, Фрэнк.

– Она в номере, смотрит телевизор.

– Где вы остановились?

– В маленькой гостинице рядом с четвертым кольцом. Ты уже бывал в Аммане?

– Нет, никогда.

– Везде передвижные краны, – сказал он. – Таксисты сигналят почем зря.

– Ты все это время провел в Акабе?

– С перерывами. Там наша база. Мы делаем трехдневные вылазки в Вади-Рум, с проводником и «лендровером». Разбиваем лагерь, как обычно. Потом возвращаемся в Акабу к своим водным лыжам.

– Не представляю тебя на водных лыжах.

– Это для краткости. «Водные лыжи». В переносном смысле. Означает все, что не связано с поисками кучки сумасшедших в пустыне, с проводником, чья настоящая цель состоит в том, чтобы водить нас кругами.

– Зачем ты их ищешь?

Фрэнк рассмеялся.

– Ты хочешь взять у меня интервью?

Официанты прикатили по ковру большой сервировочный столик сложной конструкции. На нем стояли две банки пива.

– Оуэн, похоже, решил, что история о культе задела где-то в глубине твоей души романтическую струнку.

– Если ты подаешь это под таким углом, Джим, я не чувствую себя обязанным дальше обсуждать эту тему, хоть мы и друзья.

– Беру свои слова назад.

Он налил пиво себе в стакан, наблюдая за мной.

– Я ищу чего-нибудь за пределами ожиданий, понимаешь ли. Это просто попытка. Вади-Рум снимали и раньше – широкий экран, мечтательная музыка. Но меня это место интересует совсем с другой точки зрения. Оно должно быть как-то связано с целью убийства. Маленькие фигурки на равнине. Брейдмас говорит, эти люди упорные преследователи. Они выбирают жертву и идут за ней. Ждут чего-то. Тут есть своя логика.

– Кэтрин сказала мне, что ты бросил три или четыре проекта.

– Все это были верняки, —сказал он. В его глазах мелькнул холодный огонек, опознанный мной как презрение, которым он часто отвечал на вызов. – Их не стоило продолжать. Чистой воды упражнения. Я занялся ими только потому, что рассчитывал подойти к старым темам и сюжетам по-новому, внести свежую струю. Подача материала и прочая ерунда. Я старался выжать из этих идей то, чего там и в помине не было.

Он постепенно смягчался, становился разговорчивей.

– Я чувствовал давление, не возражаю. Тучи вертолетов. Измочаленные продюсеры. Юристы в нацистских солнцезащитных очках. Они валятся с неба. Никто не любит моих методов работы. Я ни с кем не разговариваю. Гоняю людей с площадки. Знаешь, какая это бессмысленная мелкая наполеоновщина? Но так я себя веду. Мне нравится многое держать в секрете. Я ни слова не говорю тем, кто хочет писать обо мне. Два хороших фильма, приличный навар. Оказывается, я люблю заключать сделки. Сегодня мы этим и занимаемся. Тебе уже не надо прикидываться, что ты считаешь деньги грязью. Или что оговорки в контрактах оскорбляют твою чувствительность. Киношный бизнес – это еврейская наука, вроде психоанализа. А в чем связь?

– Не знаю.

– В интимности. И то и другое подразумевает интимный обмен. Беда в том, что я начал ловить обрывки разговоров. Читал о себе в газетах, слышал шаги за спиной. Я стал человеком, который бросает свои собственные съемки, из-за которого закрываются проекты. У меня возникло ощущение, что мой крах запланирован в главных мировых столицах. Время Вольтерры уже позади, понимаешь? Они даже не снизошли до того, чтобы объявить меня совсем конченым. Я просто догораю на излете. Решили: устроим ему загон и пусть загибается там потихоньку, никому не мешая.

– А что ты отыскал в пустыне?

– Не так уж много. Во-первых, тамошний полицейский патруль интересуется, чего мне тут надо.Им не нравится, что я сую свой нос в каждую черную палатку и задаю вопросы. Во-вторых, пользы от моего проводника ноль. Салим. Держится как швейцарский банкир. Патологическая осторожность и осмотрительность. «О таких вещах не говорят». «Я не могу задавать людям такие вопросы». Потом есть еще Дел, моя спутница. Она зовет арабов тряпкоголовыми. Тоже большое подспорье. Но что-то там происходит. Бедуины говорят с Салимом и я вижу, что не все их слова переводятся. В местечке под названием Рас-эн-Накаб есть что-то вроде харчевни. Однажды мы заглянули туда на обратном пути в Акабу. Деревушка стоит на холме, и ветер из пустыни обжигает, как реактивный выхлоп. В тот раз Дел с нами не было, а Салим сразу свернул в туалет, так что я вошел внутрь один. В зале был только один человек, белый. Сначала я принял его за черкеса. Сгорбился над своей тарелкой, ест рукой, только правой, одет в кучу каких-то балахонистых рубах или туник, голова непокрыта. Я сажусь, разглядываю его и прихожу к выводу, что парень – европеец. Обращаюсь к нему с каким-то невинным вопросом. Он отвечает мне по-арабски. Я продолжаю говорить с ним, он продолжает есть. Иду за Салимом, чтобы заставить этого сукина сына переводить. Когда мы вернулись, тот малый уже исчез.

– Значит, ты их засек.

– По-моему, да.

– А черкесы говорят по-арабски?

– Я спрашивал у Салима. Говорят. Но все-таки, по-моему, это был один из них.

– Ты уверен, что слышал арабский?

– Сначала ты берешь у меня интервью. Потом превращаешь его в допрос.

– И чем ты занят теперь?

– Брейдмас назвал мне одного человека из Общества изучения древностей. Когда мы в первый раз приехали в Амман, я к нему отправился. Очень культурный дяденька с очень тихим голосом. Доктор Малик. Работает здесь с голландскими археологами, прямо за городской чертой. Он попытался отбить у меня охоту к поискам. Единственное, чего я от него добился, – это примерное указание места, где произошло убийство.

– Логично предположить, что после убийства они куда-нибудь перебрались, – сказал я.

– Брейдмас говорил, что остались. Они где-то в пустыне.

– Мне он этого не говорил.

– Они сменили лагерь, но они еще там – так он сказал. Доктор Малик сообщил ему, что их видели. Но мнеон этого не сказал. Сегодня утром, как только мы приехали, я снова к нему пошел. Он заявил мне, что если я действительно хочу узнать что-нибудь об этом культе, мне надо ехать в Иерусалим. «Найдите там Возданика», – сказал он.

Вольтерра имел привычку изображать скептицизм, наклоняя голову и искоса поглядывая на собеседника, сидящего напротив. Теперь он передавал свой разговор в Обществе изучения древностей, повторяя те обиженные и недоверчивые взгляды, которыми награждал доктора Малика.

Ему было велено ехать в Старый город, в армянский квартал. Спросить Возданика. У этого человека три или четыре полных имени. Очевидно, Возданик – первая часть одного из этих полных имен. Он работает в Старом городе проводником. Больше доктор Малик не добавил ровным счетом ничего.

Фрэнк любил выразительные подчеркивания.

Он попросил Малика назвать ему каких-нибудь людей отсюда, из Иордании. Он не хотел ехать в Иерусалим. Не хотел связываться с очередным проводником. Ему было сказано, что Возданик знает о культе. Его будет легко найти. Он армянин. Живет в армянском квартале. Фрэнк попросил сообщить ему еще что-нибудь о Вади-Рум. В конце концов, там было совершено убийство, и не одно, коли на то пошло. Доктор Малик сказал: «Нам с вами лучше не говорить об этих вещах».

Вольтерра уронил руку, которой жестикулировал. Официанты привезли нам еду, потом замерли в полумраке, в конце зала. Больше никто так и не вошел.

– Я не умею поддаваться влиянию местности, – сказал Фрэнк. – Я всегда сам по себе. И работаю всегда над собой. Я никогда не понимал очарования волшебных уголков. Или того, как можно раствориться в природе. Пустыня, конечно, порой ошеломляет: все эти формы, оттенки. Но она никогда не задевала меня глубоко личным образом, я никогда не мог увидеть в ней частицу себя или наоборот. Да, она нужна мне как фон и как обрамление. Но я не могу представить себе, чтобы она меня поглотила. Я никогда не спасовал бы ни перед этим местом, ни перед каким бы то ни было другим. Я сам и есть место. Вот в чем, наверное, причина. Я единственное место, которое мне необходимо.

Он стал расспрашивать меня о моих путешествиях. Я сказал, что путешествую только в одном смысле: покрываю большие расстояния. Я путешествую не поразным местам, а междуними.

Раусер отправил меня в эти края с разными мелкими поручениями: тут что-то добавить, там подвести итог, реструктурировать кое-какие наши подразделения, присмотреть, чтобы люди не расслаблялись. Наступило смутное время. Наш иранский репер погиб: двое неизвестных застрелили его на улице. Ответственный по Сирии и Ираку слал с Кипра загадочные телексы. В Кабуле было напряженно. В Анкаре отключили отопление в домах, семьи перебирались в гостиницы. По всей Турции пришедшим на выборы красили пальцы. Это делалось для того, чтобы никто не смог проголосовать дважды. Наш сотрудник в Эмиратах однажды утром нашел у себя в саду труп. Эмиратские отделения банков были перегружены. В Египте происходили трения на религиозной почве. В Ливии иностранные специалисты, возвращаясь со службы, обнаруживали, что их дома захвачены рабочими. Стояла та самая зима, когда в Тегеране взяли заложников, и Раусер ввел дублирование по всему району. Это означало, что с каждого документа надо снимать копию и отсылать ее в Афины. Один наш вице-президент, посетивший Бейрут, вышел из отеля и обнаружил, что народные ополченцы разобрали его автомобиль. Я открыл отделение в Северном Йемене.

Фрэнк заказал еще два пива. Мы поговорили о Кэтрин. Закончив ужин, мы еще с часок погуляли. За нами, сигналя, ехали такси. Мы были единственными прохожими на пустынных улицах этого жилого района. Из темноты выступил человек в форме и произнес что-то, чего мы не поняли. В двадцати ярдах впереди по тротуару появилась другая фигура с автоматической винтовкой. Первый человек показал на другую сторону улицы. Нам следовало продолжать свою прогулку там.

– Сдается мне, что мы набрели на дворец, – сказал Фрэнк. – Король дома.

Чтобы выхлопотать разрешения на поездку в Иерусалим, потребовалось два дня. Когда мы добрались до иорданского пограничного кордона, Вольтерра и наш шофер ушли с документами внутрь. Я прислонился к столбу под крышей из рифленого железа, наблюдая, как Дел Ниринг дышит на стекла солнечных очков и бережно протирает их мягкой тряпочкой.