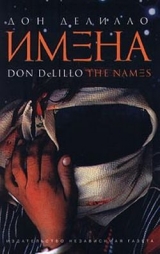

Текст книги "Имена"

Автор книги: Дон Делилло

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)

– Кто это?

– Никто.

– Мы ведь ладили в самом главном, разве нет? У нас есть родство душ.

– Нет уж, больше никаких браков, с меня хватит.

– Странно. Я могу говорить об этих вещах с другими. Но не с тобой.

– Я же озверевшая идиотка, помнишь?

К сыну владельца катера присоединился еще один грек. Они стояли на узком галечном пляжике и били осьминога о скалу – по очереди, ритмично.

– Что дальше?

– Стамбул, Анкара, Бейрут, Карачи.

– Чем ты занимаешься в этих поездках?

– Мы называем это стратегической корректировкой. По сути же я изучаю политическую и экономическую ситуацию в конкретной стране. У нас сложная система оценок. Тюремная статистика, сопоставленная с числом занятых на производстве иностранцев. Сколько молодых мужчин не может найти работу. Удваивалось ли в недавнем прошлом жалованье генералам. Что происходит с диссидентами. Каков урожай хлопка нынешнего года и сколько за зиму запасли пшеницы. Много ли платят духовенству. У нас есть люди, которые называются реперами. Репер – это обязательно коренной житель данной страны. Мы вместе анализируем цифры в свете последних событий. Чего следует ожидать? Банкротства, переворота, национализации? Возможно, проблему заработной платы удастся решить, а может, в канавы полетят трупы. В общем, какова степень риска при финансовых вложениях.

– И потом туда идут деньги.

– Это интересно, потому что это связано с людьми, народными волнениями, выходами на улицы.

В трехколесном пикапе у ворот пекарни неподвижно стоял ослик. Шофер курил за рулем.

По набережной шли близнецы-подростки в сопровождении отца. На мужчине был костюм с галстуком, на его сыновьях – вязаные свитеры с открытым воротом. Он шел между мальчиками, держа их за руки. Они шагали важно и размеренно – приятно поглядеть. Сыновьям было ближе к восемнадцати, чем к тринадцати. Смуглые и сосредоточенные, они смотрели прямо перед собой.

Тэп сидел у себя за столом, писал.

В номере я уложил дорожную сумку, рассчитывая попасть на ранний катер до Наксоса, а оттуда в Пирей. Снаружи послышался свист. Короткий, словно птичий крик, он повторился еще раз. Я вышел на балкон. У стены гостиницы, на складном столике, играли в нарды двое мужчин. Под деревом на другой стороне улицы стоял Оуэн Брейдмас – он глядел на меня, сложив на груди руки.

– Я заходил к ним домой.

– Они спят, – сказал я.

– А я думал, вы все еще там и не спите.

– Ей завтра в пять вставать. И мне тоже.

– Совершенно ни к чему являться на раскопки в такую рань.

– Ей надо согреть воду, приготовить завтрак и переделать целую кучу других дел. Она пишет письма, читает. Поднимайтесь ко мне.

На острове было еще пять или шесть поселков. Оуэн жил на окраине самого южного из них в бетонном доме, который назывался «домом археологов». От него до раскопок было около мили. Там же жил заместитель Оуэна и остальные члены экспедиции. Наверное, обитатели домов, разбросанных по дороге от его поселка к нашему, удивлялись, когда видели ночью мотороллер, проносящийся меж ячменных полей и защитных бамбуковых посадок, и его высокого неуклюжего седока.

Я вытер полотенцем стул на балконе и вынес туда еще один плетеный, с обтянутым тканью сиденьем. С моря порывами налетал свежий ветерок.

– Может, вам неудобно, Джеймс? Так и скажите.

– Я лягу только через час-другой. Садитесь.

– Вы нормально спите?

– Хуже, чем раньше.

– А я вообще не сплю, – сказал он.

– Кэтрин спит. Я не очень. Тэп, разумеется, спит.

– Здесь приятно. А наш дом неудачно расположен. Накапливает тепло и плохо его отдает.

– Скажите, Оуэн, чем вас так привлекают ваши камни?

Прежде чем ответить, он потянулся всем телом.

– Сначала, много лет назад, это было, наверное, проблемой истории и филологии. Камни говорили. Через них я словно беседовал с древними. Кроме того, мне нравилось решать загадки. Расшифровать, открыть секрет, проследить в каком-то смысле за географией языка. Нынешнее увлечение, по-моему, уже не связано с наукой. Вдобавок, я почти потерял интерес к древним культурам. В конце концов, чаще всего то, что говорят камни, довольно скучно. Инвентарные списки, договоры о продаже земли, выплаты зерном, перечни товаров, столько-то коров, столько-то овец. Я не специалист по вопросу о возникновении письменности, но похоже, что первые записи были продиктованы желанием вести учет. Дворцовое хозяйство, храмовое хозяйство. Бухгалтерия.

– А теперь?

– Теперь я начал ощущать таинственную важность букв как таковых, как наборов символов. Табличка из Рас-Шамры не говорит ничего. На ней видишь только сам алфавит. Оказывается, мне больше ничего не хочется знать о живших там людях. Только форму их букв и материалы, которыми они пользовались. Обожженная глина, плотный черный базальт, мрамор с высоким содержанием железа. Я могу потрогать эти вещи руками, почувствовать, на чем были высечены слова. А глаз воспринимает их чудесные начертания. Такие странные, они словно пробуждают тебя каждый раз заново. Это глубже, чем разговоры или загадки.

– И сильно вы этим увлеклись?

– Очень. Это, что называется, нерассуждающая страсть. Нелепая, даже сумасбродная, возможно, недолговечная.

И все это – звучным певучим голосом, с плавными широкими жестами. Потом он усмехнулся – точнее сказать, у него вырвался смешок, как иногда вырывается восклицание или крик. Многое из того, что он делал и говорил, имело оттенок какой-то доверительной капитуляции. Я догадывался, что он живет с последствиями самопознания, и подозревал, что это самое тяжкое бремя, каким только мог нагрузить его мир.

– Ну а люди в холмах? Вы к ним вернетесь?

– Не знаю. Они говорили, что скоро оттуда снимутся.

– Есть ведь и практическая сторона. Что они едят, откуда берут еду.

– Воруют, – сказал он. – Все, от оливок до коз.

– Они вам признались?

– Я так понял.

– Думаете, у них что-то вроде культа?

– У них есть общие эзотерические интересы.

– Секта?

– Пожалуй. У меня сложилось впечатление, что они – часть большей группы, но я не могу судить, являются ли их идеи и обычаи продуктом эволюции какой-нибудь более широкой системы взглядов.

– Вряд ли может быть иначе, – сказал я.

Он не ответил. Луна была почти полная – она освещала края гонимых ветром облаков. Игроки в нарды стучали своими кубиками из слоновой кости. Утром доска была еще там, на краю столика, когда я проходил мимо, спеша на пристань. Серый катер низко сидел на тихой воде и выглядел печальным, полузатонувшим. Я приготовился по-дошкольному терпеливо разбирать греческую надпись на носу, однако на сей раз название оказалось легким, по имени острова. «Курос».Тэп говорил мне, что остров назвали так лет сто назад, когда нашли рядом с древним захоронением колоссальную опрокинутую статую. Это был традиционный «курос» – цветущий юноша с заплетенными в косицы волосами, который стоял, опустив руки вдоль тела, выставив вперед левую ногу, с архаической улыбкой на устах. Седьмой век до нашей эры. Конечно, он узнал это от Оуэна.

3

Рассвет. Голубиная воркотня. Спросонок не сразу понимаю, где я нахожусь. Распахиваю ставни туда, в мир. Пчеловод в саду Британской школы, на голове защитная сетка, шагает к своим ульям. Кипячу воду, вынимаю из сушилки кофейную кружку. Гора Гиметт летними утрами похожа на белую тень, на протянувшуюся к заливу грядку тумана. Сегодня рыночный день, вниз по крутой улице вдоль цепочки ресторанов гонится за персиками человек. Чужой пикап столкнулся с его, рассыпав примерно с бушель, и персики катятся по асфальту вихляющимися рядами. Хозяин пытается преградить им путь: бежит, низко нагнувшись, и подставляет руку барьерчиком. Мальчишка, стоя под шелковицей, обливает из шланга пол ресторана. Там, где встретились пикапы, неистово жестикулируют водитель одной из машин и товарищ того, который бежит согнувшись. Пакетик от «нескафе», недоеденный пончик. Звонит телефон – первое за этот день ошибочное соединение. На неподвижные верхушки кипарисов опускаются голуби. В поле зрения возникают люди из кафе за углом, наблюдающие за персиками.

Они перегибаются через перильца с разумным расчетом: принимают участие, но явно не намерены слишком стараться ради чужого добра. На ярком свету в подернутом дымкой воздухе роятся пчелы.

Я перехожу в кабинет, варю себе вторую чашку кофе и жду телекса.

Брак готовится из того, что есть под рукой. В этом смысле он импровизация, почти экспромт. Может быть, оттого-то мы так мало о нем знаем. В браке слишком много вдохновения, ртутной неуловимости, чтобы понять его по-настоящему. Когда двое рядом, их общий силуэт расплывчат.

Мы с Чарлзом Мейтлендом обсуждали это на скамейке в Национальном парке, где было градусов на десять прохладней, чем в раскаленном городе вокруг. Мимо прошли дети, жуя кунжутные бублики.

– Вы говорите о современном браке. Американском.

– Кэтрин – канадка.

– Ну, Нового света.

– По-моему, вы отстали от жизни.

– Конечно, отстал. И очень рад. Упаси меня Бог идти с ней в ногу. Главное – то, что описываете вы, не имеет ничего общего с супружеством.

Это слово прошелестело у него, как золотая цепочка. Славное, помятое лицо. Лопнувшие сосудики, голубые глаза с сеточкой капилляров. Ему было пятьдесят восемь – наполовину развалина, краснолицый, седобровый, сотрясаемый приступами кашля. По воскресеньям он в одиночку ездил за город запускать самолетик, радиоуправляемую модель. Самолетик весил девять фунтов и стоил две тысячи долларов.

– Правильно, – сказал я. – С самого начала мы с Кэтрин меньше всего думали о нашем браке как о супружестве. Мы вообще не считали его состоянием. Если на то пошло, мы вырывались из рамок государств, наций, твердых установлений. Она часто говорила, что брак – это кино. Не потому, что он нереален. А потому, что мелькает. Это череда мелькающих друг за другом изображений. Но в то же время спокойствие и надежность. Повседневщина. Умеренность, сдержанность. Я считал, если ты ничего не хочешь, твой брак обязательно будет удачным. Беда в том, что всем чего-то надо. И каждый хочет своего. Когда появился Тэп, он только усилил чувство, что мы все это придумываем – день заднем, мало-помалу, но благоразумно, не зарываясь, не рисуя грандиозных эгоистических перспектив.

– Пить хочется, – сказал он.

– Сейчас выпить – погибнешь.

– Значит, мелькало. Череда изображений. Вы были умеренны и сдержанны.

– У нас бывали жуткие скандалы.

– Когда явится моя старуха, пойдем выпьем.

– У меня ленч с Раусером. Присоединяйтесь.

– Ну нет. С этим – Боже упаси.

– Будьте смелее, – сказал я.

Тенистые аллейки. Каналы и каменные фонтаны. Сплошная зелень, густые высокие деревья, образующие прохладные своды, укрытие от панического сердцебиения афинского центра. Планировка парка была умиротворяюще хаотична. Тянуло побрести куда глаза глядят и заблудиться без ощущения, что ты угодил в выдуманный лабиринт с тупиковыми дорожками и искусственными выходами. С десяток мужчин под сосной говорили о политике. Чарлз слушал урывками, иногда переводя мне фразу-другую. Они с Энн были женаты двадцать девять лет (она была лет на семь-восемь моложе его). За это время он выполнял разную работу в охранных системах заграничных филиалов британских и американских корпораций. Теперь он стал консультантом, главным образом по пожаробезопасности, – для человека, чей труд связан с постоянным риском, это означало чересчур скромное положение и заработок.

Они жили в Египте, Нигерии, Панаме, Турции, на Кипре, в Восточной Африке, в Судане и Ливане. Периоды пребывания в каждом из этих мест длились от года до четырех. Ездили они и в другие страны, включая Штаты, но на более короткие сроки, и прошли через многое, от домашнего ареста и депортации из Каира в пятьдесят шестом до бомбежек и инфекционного гепатита в Бейруте семьдесят шестого. Энн говорила об этих событиях с отстраненной грустью, точно о чем-то, услышанном от знакомых или вычитанном в газетах. Возможно, она не чувствовала себя вправе разделять переживания коренных жителей. Ливанцы были жертвами, Бейрут – трагедией, весь мир – проигравшим. Она никогда не вспоминала, что потеряли в каждом из этих случаев они сами. И только Чарлз под конец признался, что, когда по Кипру прокатилась турецкая волна, их маленький домик полностью разгромили и разграбили, и намекнул, что это было лишь одним из нескольких подобных злоключений. Похоже, налетчики стремились повыдергать из стен все, что оттуда торчало, – трубы, краны, лампы, выключатели. Сами стены они вымазали дерьмом.

Существовало умение справляться, обходиться малым, и тут Энн была специалистом. Я начинал понимать, что скрытность в таких случаях обычна. Люди чувствовали, что возмущение насилием, которому они подверглись, не красит их в чужих глазах. Мне кажется, что порой я замечал у друзей, потерявших собственность и вынужденных спасаться бегством, чаще всего в американцах, легкое удивление тем, что этого не произошло до сих пор, что люди с шестидневными бородами не явились раньше, чтобы сжечь их дом, или выломать трубы, или унести молитвенные коврики, купленные на местном базаре с целью капиталовложения, – и это было бы заслуженной карой за то, что иностранцы пьют виски, делают деньги, бегают по вечерам трусцой в блестящих костюмах. Разве мы, американцы, не чувствуем, что в какой-то мере сами напрашиваемся на неприятности?

По словам Энн, единственным городом, который оставил по себе грустные воспоминания, был нигерийский Порт-Харкорт. Там, в дельте реки, в пустынной и дикой местности, обнаружили хорошую нефть. Чарлза наняли экспертом по безопасности на строительстве перегонного завода «Шелл» и «Бритиш петролеум». Энн сбежала в Бейрут, где вовсю шли уличные бои. Их брак слегка зашатался, но – печальная ирония судьбы – ему пошла на пользу проведенная вскоре национализация имущества британской компании.

Они не хотели возвращаться домой: слишком много лет под живописными небесами, среди гибких босоногих людей с косичками, в красных халатах. Или сегодня это уже Англия? После окончания трудовой жизни они предполагали уехать в Калифорнию, где учился в аспирантуре их сын-математик – у меня почему-то сложилось впечатление, что он энтузиаст, помешанный на своей науке.

– Вся штука в том, чтобы выучить язык, но держать это в секрете, – говорил Чарлз. – Так я и делаю. Не выдаю своих знаний без крайней необходимости.

– Но зачем тогда они нужны?

– Я слушаю. Все время. Собираю информацию. У меня в этом смысле преимущество. Мало того, что я иностранец: по моему виду не скажешь,что я могу знать греческий.

– Вы серьезно, Чарлз? Трудно поверить.

– Информация – ценная вещь, ее хочется накопить побольше.

– Но разве вам не приходится иногда вести переговоры?

– Переговоры ведутся по-английски. Это логично.

– Если бы я когда-нибудь выучил язык, я старался бы как можно чаше пускать его в дело. Я хочу говорить с ними, слушать, что говорят они. Вон люди спорят – в этом есть что-то серьезное, почти задушевное. Я хочу вмешиваться, задавать вопросы.

– Из разговоров с ними вы ничего не почерпнете.

– Я не хочу ничего черпать.

– С помощью моего метода вы узнали бы неизмеримо больше.

– Чарлз, ваш метод годится только для психов.

– Тогда как насчет «хайнекена»? Можно в этой стране раздобыть пиво в зеленых бутылочках?

– Нет, серьезно, вы говорите по-арабски?

– Конечно.

– Я вам завидую. Правда.

– У Энн прекрасные способности к языкам. Она занималась переводами, вы знаете. С большим успехом.

– Мой парень говорит по-обски. Такой детский язык. Надо вставлять в слова, в определенные места, слог «об».

Чарлз сгорбился, подавшись вперед, его сигарета догорела до фильтра.

– Почти задушевное, – пробормотал он, кинув взгляд на людей поддеревом.

– Вы понимаете, о чем я. В самом языке есть какая-то особенность.

– Вам хочется вмешиваться. Задавать вопросы.

Я смотрел, как Энн идет к нам через лужайку из тополиной рощицы. Приятная походка, чуть враскачку. Даже на расстоянии было видно, что ее губы слегка поджаты, точно она собирается отпустить какое-то саркастическое замечание. Мы подошли к ней с разных сторон и все втроем двинулись по дорожке к ближайшим воротам.

– В любой произвольный момент времени, – сказала Энн, – одна половина афинских женщин стрижет другую.

– По-моему, вышло шикарно, – сказал Чарлз.

– Это такая мука. Если бы все явились как положено, я бы еще сидела там. Джеймс, я никогда не замечала. У вас волосы цвета хаки.

– Я шатен.

– Если бы у джипов были волосы, они были бы точь-в-точь такие. У него волосы цвета хаки, – сообщила она Чарлзу.

– Оставь его в покое. У него ленч с Джорджем Раусером.

– У него ленч с нами. Куда пойдем?

– Давайте вместе поужинаем, – сказал я.

– Ладно. Кого позвать?

– Всех.

– Откуда в парке столько народу? – сказала она. – Греки же терпеть не могут свежего воздуха.

Я снял с полки книгу о мифологии, для Тэпа. Понес ее в кассу. Женщина за кассовым аппаратом отправила меня к мужчине в другом конце зала. Я дал ему книгу и пошел вслед за ним к его столику. Он достал толстый блокнот, выписал чек и отдал его мне без книги. Я отнес чек кассирше. Она взяла у меня деньги, поставила на чек печать и возвратила мне его вместе со сдачей. Я положил проштампованный документ в карман и отправился к столику. Мужчина уже завернул мою покупку и заклеивал бумагу липкой лентой. Ему нужен был чек. Я вынул его из кармана и вручил ему. Он дал мне второй экземпляр из-под копирки. Я опустил его в карман и вышел из магазина с аккуратно завернутой книгой.

Моя жизнь была полна будничных сюрпризов. Сегодня я наблюдал, как бегуны-марафонцы увертываются от такси у афинского «Хилтона», завтра поворачивал за угол в Стамбуле и натыкался на цыгана с медведем. Я стал казаться себе вечным туристом. В этом было нечто умиротворяющее. Быть туристом значит уклоняться от ответственности. Ошибки и промахи не прилипают к тебе, как на родине. Ты можешь скитаться по континентам и слушать чужеземную речь, давая мозгам отдых. Туризм – это марш слабоумных. От вас ожидают глупых поступков. Весь механизм страны, принимающей гостей, устроен в расчете на глупое поведение туристов. Ты ходишь с ошарашенным видом, косясь в сложенную карту. Ты не знаешь, как говорить с людьми, как куда попасть, чего стоят деньги, который теперь час, что надо есть и как это едят. Твоя глупость – условие, правило и норма. Ты можешь существовать на таком уровне неделями и месяцами, и это не вызовет ни ругани в твой адрес, ни ужасных последствий. Вместе с тысячами тебе подобных ты наделен иммунитетом и широкой свободой действий. Ты – один из армии идиотов в яркой синтетике, лезущих на верблюдов, фотографирующих друг друга, мучающихся от жажды и расстройства желудка. Тебе не о чем думать, кроме очередного бесформенного события.

Как-то раз я вышел на улицу и обнаружил, что она полна детей в маскарадных костюмах. Я не знал, в чем дело, что сегодня за праздник. Весь центр Афин был запружен этими переодетыми детьми – их были сотни. Они шли за руку с родителями, бегали среди голубей перед военным мемориалом. Ковбои, эльфы, космонавты, нефтяные шейхи с черными бородами и солидными портфелями. Я не спросил, что это значит. Мне было приятно мое неведение. Я хотел законсервировать свое удивление в непрозрачной среде. Подобное случалось многократно и в малом, и в большом масштабе. Официально Афины были моим домом, но даже здесь я не желал отказываться от привилегий туриста.

На цветочном рынке я видел, как из церковки за торговыми рядами вышли поп и дьякон, а за ними – группа людей с крестами и еще чем-то. У попа был горящий взор и пламенная борода; возможно, это было похоронной процессией. Они обошли вокруг церкви один раз и скрылись внутри.

Жизнь в постоянном удивлении – не самый худший вариант для человека, оставшегося без семьи.

Раусер путешествовал под вымышленной фамилией. У него было три разных имени, каждое со своей легендой и документальным подкреплением. Его контора близ Вашингтона была оборудована детектором для поиска бомб в корреспонденции, голосовым шифратором и сложной охранной системой. Но, несмотря на все симптомы, этот человек так и не сделал последнего тяжелого шага, который окончательно погрузил бы его в глупость и пафос. Главным симптомом была его жизнь, богато разукрашенная узором паранойи и обмана. Даже его хриплый голос, натужный шепот, казался комическим намеком на секретность. Но могучий напор Раусера, его стремление прозревать все насквозь бесспорно доминировали в его натуре.

Он был бизнесмен. Он продавал другим бизнесменам страховку. Его сферой были деньги, политика и сила.

Я встретился с ним в баре отеля «Гранд Бретань», одном из самых укромных местечек: плюшевые сиденья, тихие голоса, полумрак. Раусер был приземистый человек в очках, уже начавший лысеть. Когда я вошел, он пил минеральную воду и делал пометки в записной книжке.

– Садитесь. Я только что из Кувейта.

– Там убивают американцев?

– В глаза не бросается, – сказал он. – Наверно, тайком. Что вы мне принесли?

– Джордж, можно я закажу чего-нибудь выпить?

– Пожалуйста.

– Турция демонстрирует, как далеко могут зайти люди, чтобы высказать свое мнение. Только вот мнения у всех разные.

– Что еще нового?

– Погода была хорошая.

– Ходили по мечетям?

– На этот раз нет, – ответил я.

– Не пойму, как это можно поехать в Стамбул и не зайти в мечеть. Я в любой могу провести несколько часов.

– Я ездил по делу, Джордж.

– Ну и что? Уж на мечеть-то всегда можно выкроить время.

– Вы верующий?

– Отстаньте. Мне нравится атмосфера благоговения, вот и все.

– Эффектная архитектура. Надо отдать им должное.

– И никаких картин. У меня есть доступ к ватиканским картинам, которых не увидишь без сумасшедших верительных грамот. Хочу посмотреть их в Неаполе. Тайные комнаты.

– Что у вас за знакомство?

– Один кардинал в Штагах.

Подошел официант: склоненная набок голова, во взгляде едва уловимая усмешка. Я заказал пива. Раусеров сверхзащищенный портфель лежал рядом с ним на мягком сиденье. Я был уверен, что там полно кропотливых оценок. Данных о стабильности стран, где он побывал. Об их инфраструктуре. Вероятность, статистика. Это была музыка жизни Раусера, единственный вид осмысленности, в котором он нуждался.

Нас с ним связывало одно – риск.

Он начал работу по этой линии с добывания материала для людей, писавших научные отчеты о массовых смертях и крупномасштабных разрушениях. Раусер прекрасно ладил с цифирью и умел отделять математические методы и страховую науку от жутких событий, которые стояли за числами. В университетах и исследовательских центрах он посещал все конференции, где обсуждались такие отборные бедствия, как аварии на атомных реакторах, сбежавшие вирусы и скоротечные военные конфликты.

Кто-то должен был говорить нам, какие у нас шансы. Беда Раусера была в том, что ему не хватало широты и проницательности, необходимых высококлассному аналитику. Он и сам понимал, кто он – энергичный полупрофессионал, мастер по прикидкам, резкий, напористый, любитель ночных бдений и кофеина. Он не был ни специалистом по теории иф, ни геополитиком. У него не было системы правил и допущений. Он всего лишь извлекал из тонн сырых фактов взаимосвязанные данные о стоимости ужасов и потрясений.

За последнее десятилетие было совершено более пяти тысяч террористических актов.

Похищения людей вошли в обычай.

Требования выкупа в пять миллионов долларов уже никого не удивляли.

В этом десятилетии террористам была выплачена в виде выкупов четверть миллиарда долларов.

Главными мишенями были служащие крупных фирм.

Бизнесмены из США лидировали в этом смысле: они чаще всего становились жертвами на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Все было просто. Он убедил среднего размера страховую компанию продавать мультинациональным корпорациям соответствующие полисы. Его задачей была оценка риска, которому подвергались желающие застраховаться от похищения. Он читал все газетные отчеты о крупных трагедиях и много ездил, налаживая сеть по сбору данных, позволяющих ему делать выводы о деловых операциях за океаном, положении в странах, где они проводились, картине политических течений в целом. Большое значение имела секретность. Если бы какая-нибудь террористическая группа узнала, что конкретная фирма страхует своих представителей от похищения, это наверняка послужило бы для нее дополнительной стимуляцией.

Люди с узким кругозором склонны замыкаться на чем-то одном. Раусер уделял огромное внимание законам, которыми регламентировалась жизнь секретного агента. Это была его страсть – стойкая и непреодолимая, граничащая с патологией. Он не носил удостоверения личности, запоминал адреса и телефоны, тратил гигантские деньги на электронику. Не думаю, что он увлекся этим, как бывает с некоторыми, из-за того что балансировал на грани чего-то глубокого и невидимого – выдуманной жизни или другого «я». Он был не из тех, кто любит баловаться с опасностью. По-моему, он просто боялся. Риск стал физически ощутимым явлением.

– Что это?

– Книга, сыну купил.

– У меня два развода, – сказал он.

– Пока мы только разъехались, Джордж.

– Разводитесь.

– Почему?

– Верное дело. Я их даже не помню. Встречу на улице, хоть обеих сразу, – пройду мимо.

– Мне не хочется обсуждать проблемы брака. Я этим уже занимался час назад.

– Пейте свое пиво и пойдем.

– А где будем есть?

– Я днем не ем. Врач велел исключить ленч. Погуляем по кварталу. Расскажете мне о Турции, в общих чертах.

– На улице адская жара.

– Зато нет лишних ушей. Допивайте, и пойдем.

– Это страховка, Джордж. Только и всего. Никто нас не подслушивает.

– Я из тех, кто не любит менять привычки. Я с самого начала соблюдал эти правила – может, теперь необходимость и отпала. Может, ее и раньше не было, объективно говоря. Но ломать привычки – это для меня хуже всего. В большинстве привычек нет никакой логики. Именно поэтому от них так трудно отказываться. Людей вроде меня они держат мертвой хваткой.

В его голосе слышались резкие, сухие, слегка язвительные нотки. Я познакомился с Раусером на семинаре, посвященном заграничным инвестициям. Кроме него, там была еще уйма выступавших. Я подумал: любопытно, как все их провинциальные акценты сошлись на одном и том же наборе слов. Язык бизнеса жёсток и агрессивен, часть его терминов заимствована у военных картелей с юга и юго-запада – это в известном смысле признак породы, мазок крови в честь первой боевой удачи, которого удостаивается бледнолицый корпоративный деятель в сером костюме. Игра-то у нас, в сущности, одна, говорят эти перекрывающиеся жаргоны.

К тому времени Раусер возглавлял группу развития в «Северо-Восточной группе» – дочерней фирме конгломерата, который он именовал «папой» и капитал которого составлял два миллиарда долларов. Мой будущий шеф больше не опекал пугливых командировочных. «Северо-Восточная группа» занималась связанным с политическим риском страхованием компаний, имеющих вклады за рубежом. За последние годы американским фирмам доводилось терять имущество в двух десятках стран, и бизнесмены искали финансовой защиты. Все эти серьезные заирцы, эти улыбчивые пакистанцы с чувственными губами и мелодичными голосовыми модуляциями – какие из них вышли славные, покладистые технократы, управляющие фабриками, которые мы построили и финансировали, использующие наш же собственный жаргон!

Раусер и его группа выписывали страховые полисы на весьма внушительные суммы. Часть документов они продавали синдикатам, чтобы распределить риск и обеспечить приток наличных, поступающих не от «папы». Раусер расширил сеть сбора данных и дополнил ее несколькими ключевыми фигурами, именуемыми «риск-аналитики» – в пору коллекционирования данных о грядущем конце света он считал себя и своих помощников недостойными этого титула. Такой пост он и предложил мне. Заместитель директора по анализу риска на Ближнем Востоке.

Я был вольным писателем, наемником широкого профиля. Книжонки, брошюрки, буклетики – все виды рекламной макулатуры для правительства и промышленности. Информационные бюллетени для компьютерной фирмы. Сценарии фильмов о производстве. Налоговая стратегия, инвестиционная стратегия. Мы встречались три раза. В те дни я писал книгу о глобальных конфликтах за генерала из Военно-воздушных сил, связанного с одной из прежних раусеровских баз – Институтом анализа риска при Американском университете. Раусер видел несколько страниц из оригинальной рукописи, и на него, возможно, произвело впечатление то, как я прояснил мутные рассуждения генерала. Генерал был дремуч. Это знали все, кто с ним сталкивался.

Раусер сказал мне, что его материал стекается в Афины из различных контрольных точек в Средиземноморье, вокруг Персидского залива и Аравийского моря. Его должен был изучать и обрабатывать человек достаточно высокого интеллектуального уровня. Раусер нуждался в обобщениях более широких, чем могли дать ему страховые агенты и статистики.

Случайный знакомый ростом повыше среднего, с печатью образования на челе и волосами цвета хаки показался ему самой подходящей кандидатурой для этой цели.

Я отверг его предложение. Мы с Кэтрин и Тэпом жили на Шамплейнских островах в старом доме с остроконечной крышей, принадлежавшем ее отцу, и нам нравились тамошние фермы и яблоневые сады, вся эта озерная культура между Зелеными горами и Адирондаком. Нас устраивала жизнь на мои халтурные заработки. Мы считали себя людьми, которые довольствуются малым. Кэтрин заведовала школой прикладных ремесел на Норт-Хиро, следующем острове к северу от нас, и эпизодическое присутствие в нашем доме немногословных юных гончаров и изготовителей стеганых одеял придавало ему некий старосветский лоск. Мы хотели, чтобы Тэп вырос в Северной Америке.

Годом позже мы очутились в Торонто – делили книги и Кэтрин наговаривала на магнитофон греческие слова. Северная Америка канула в прошлое. Я связался с Раусером. У него был представитель в Средиземноморье, но он сказал, что готов со мной побеседовать. Я заявил, что мне нужны только Афины. Попробуем, ответил он. Через три месяца все было улажено.

Я получил должность, офис, секретаршу, рабочий график и четкие обязанности, а моя жена рылась в канаве, в то время как сын писал роман. Счастливая пара. Теперь свободными стали они, но я не мог отделаться от ощущения, что главный риск выпал на мою долю. В случае неудачи мне не к чему было возвращаться; я не знал на земле угла, который мог бы считать своим. Этим углом, единственным настоящим пристанищем были для меня они. Я поехал, как пускаются в опасное путешествие, – с мрачной решимостью, дотоле мне не знакомой.

Самодовольный, тяжел на подъем.

Каков мой личный актив? Вот что смутно волновало меня в течение всей этой истории. Глубокое чувство, твердый характер, воля и смекалка. Ловкость и дурацкое везение. Я должен был суметь распорядиться этим хотя бы отчасти. Так вот почему люди стараются форсировать события – чтобы понять, насколько им самим далеко до полноценности и много ли они смогли удержать из плывущего мимо счастья? Некоторые типы одиночества сродни обвинению. Не потому ли, что мы ощущаем: вот каковы мы по сути, оголенные, обесцвеченные?