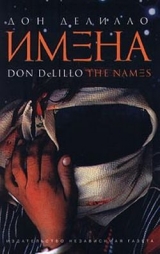

Текст книги "Имена"

Автор книги: Дон Делилло

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)

13

Ставни опущены, белье в абсолютной неподвижности висит на террасах и крышах. Мертвый покой, объявший улицы, кажется результатом некоего общего соглашения. Такое бывает в иных городах – в определенные часы все исчезают, точно сговорившись. Город низводится до поверхностей, пластов света и тени. Одинокому человеку, бредущему по тротуару, эта тишина представляется нарочитой, он чувствует за ней коллективную волю. В этом стремлении набросить на город временные чары сквозит что-то ритуальное, освященное давним обычаем.

Я был занят примерно такими мыслями, когда услышал спор. В полуподвальном помещении кричали друг на друга мужчина и женщина. Я пересек улицу и сквозь дыру в ограде прошел в сосновый лес, а там сел на скамейку, как задумавшийся старик. Шум стал громче, теперь кричали наперебой. Это были единственные звуки, нарушающие тишину уик-энда, если не считать такси у «Хилтона» за углом, для которых только начиналась летняя страда. Балконные двери вдоль по улице стали по очереди открываться. Женский голос взмыл вверх, пронзительный и раздраженный. Соседи выходили на балконы и смотрели вниз, на окна цокольного этажа. Мужчина охрип от ярости, женщина строчила с пулеметной скоростью. Появилось несколько человек, потом еще несколько – в пижамах, ночных платьях, халатах и трусах, дети, щурящиеся на солнце. Все слушали голоса внизу, поначалу внимательно, стараясь уловить смысл. Странно было видеть эти полуодетые фигуры, напряженно замершие, чтобы вникнуть в суть дела и поступить правильно. Потом мужчина в полосатых трусах крикнул, прося тишины. Лысый старик в голубой пижаме повторил за ним то же печальное слово. Со всех занятых людьми балконов понеслись голоса, требущие тишины, тишины, – короткий и мощный всплеск. Вскоре перепалка утихла, перешла в невнятный обмен репликами, и люди потянулись обратно в комнаты, закрывая за собой двери с опущенными на них жалюзи.

Я был рад, что вернулся. Меня поджидали ужин с Энн, пять новых страниц из документального романа Тэпа. На столе в моем кабинете лежали аккуратные стопки бумаг, которые мне не терпелось разобрать и испещрить своими пометками, а семиэтажное здание неподалеку было сплошь увито белыми и коралловыми розами. Но ближе к вечеру, когда я вспоминал предпринятую прогулку, на ум мне приходили не безлюдные улицы, объятые вековой дремой, и не потревоженные жители в их нелепых домашних нарядах. Нет, мне вспоминались те два голоса – мужской и женский, неистово перекрикивающие друг друга.

Британская Колумбия. Я знал о Виктории две вещи: во-первых, что там говорят по-английски, и во-вторых, что там часто идут дожди. Я не имел ни малейшего понятия о том, в каком доме они живут, как выглядит их улица, какой у них режим дня. Ходит ли он в школу пешком или ездит на автобусе? А если на автобусе, школьный он или городской? Какого цвета этот автобус? Эти вопросы не давали мне покоя. Именно такие детали стремился выяснить мой собственный отец, когда интересовался моими будничными детскими путешествиями. Целый катехизис, посвященный мелочам и подробностям. Теперь я понимал, чего он добивался. Ему нужна была четкая картина, на которую он мог бы поместить крохотную одинокую фигурку. Мелочи – единственный надежный ориентир. Именно они, эти микроскопические особенности времени и погоды, помогают людям протянуть через пространства, которые их разделяют, одну-две связующие ниточки. Он расспрашивал меня об освещении в классе, о том, сколько минут длятся у нас перемены, кому из детей положено закрывать раздевалку, налегая на заедающие раздвижные двери. Это были стандартные вопросы, которые он адресовал мне целыми блоками. Я должен был сообщать ему цифры, фамилии, цвета – все, что я мог запомнить об окружающем. Это помогало ему увидеть меня в реальном свете.

У меня не было полезных мелочей, касающихся приходов и уходов моего сына, ничего ясного, ничего конкретного. Я с трудом представлял себе их, представлял, как Кэтрин идет по городу. За год, проведенный на Саут-Хиро, на Шамплейнских островах, мы узнали жестокую и пустынную зиму – нам случалось попадать в пургу и пересекать скованное льдом озеро (люди в рыбацких хижинах на добыче окуня и корюшки). Как она любила эту суровую природу, ее чистоту и чуткость. Я и вообразить не мог, до чего ясно и отчетливо будет вспоминаться мне потом эта зима, словно законсервированная про запас. Мы получили свою порцию размышлений и простой любви, пережили все, плохое и хорошее. Я и теперь мог легко вызвать в памяти наше тогдашнее жилище и их в нем, вплоть до вязки их шетландских свитеров. Но мне нужно было почувствовать настоящее, их нынешнюю обстановку и течение жизни. Они выскользнули из круга моих реальных впечатлений.

Что они за люди, когда меня нет рядом? Какие хранят секреты? Я знал их в самом примитивном аспекте – в итоге, в сумме невыразительных будней. Моя ли душевная ограниченность или некий универсальный закон побуждают меня считать, что это и есть главное? Вот к чему сводится любовь – к мелким происшествиям и тому, что мы о них говорим. Только этого мне и нужно было от Кэтрин и Тэпа – этой мороси любви, состоящей из бытовых замечаний и семейной болтовни. Я хотел услышать от них, как они проводят свой день.

Энн в тот вечер оперлась о перила своей террасы лицом к двери, где стоял я со стаканом в руке. Было еще светло, ужинать идти рано, и она рассказывала мне о Чарлзе, который на днях связался с крупным строительством в Персидском заливе. Он включен в группу, отвечающую за наладку системы безопасности на заводе по производству сжиженного газа, – по планам, его запустят на острове Дас к концу года. Чарлз выдал по телефону целую вереницу цифр. Сотни миллионов кубических футов газа в день, годовой тоннаж бутана, пропана, диоксида серы. Он был в приподнятом настроении, арабы тоже. Японцы, которые уже заключили контракт на большую часть сжиженного газа, тоже были в приподнятом настроении. Система безопасности обещала стать инженерным чудом, и Чарлзу не терпелось начать работу.

– Ну и когда же?

– Послезавтра он возвращается сюда. Через неделю летит в Абу-Даби, а оттуда его перебросят на остров.

– Лето в Заливе.

– Это гигантское везение. Мы оба еще слегка не в себе. Ему нужно погрузиться в такого рода деятельность, во что-нибудь абсолютно новое.

– Сложные системы, бесконечные связи.

– По-моему, они его умиротворяют. В его душе воцаряется мир и покой. Кстати, он хотел с вами повидаться. Велел мне проследить, чтобы Джеймс не покинул города. Сказал, если понадобится, свяжи его и заткни рот кляпом.

– С удовольствием потолкую со старым циником. Я по нему соскучился.

– Пока он будет здесь, мы хотим съездить в Микены. Самая подходящая пора. Козы с колокольчиками и дикий мак. Он любит посидеть на развалинах дворца, когда все остальные разойдутся. Ветер там дует с каким-то потусторонним воем. Микенские холмы – это его излюбленный уголок, Дельфы – мой. Край огня и меча. Вот как он говорит. Могучие скалы, боевые кличи, дух седой старины, который он якобы чувствует, но не может выразить.

Ближе к ночи я перечитал новые страницы Тэпа. Они изобиловали мелочами, крохотными открытиями, вещами, которые видит и о которых размышляет центральный герой. Но самым главным при этом втором прочтении были для меня его частые и очень выразительные грамматические ошибки. Эти красноречивые искажения приводили меня в восторг. Тэп возвращал словам новизну, демонстрировал мне их устройство и истинную суть. Древние и загадочные сущности возрождались в ином облике.

Там был седой старик – в тексте он именовался хлебопашцем, – который упал, захмелев, и повредил себе ногу. Он передвигается с помощью знакомого всем нам приспособления. Это палка с перекладиной, достающая до подмышки и в данном случае сделанная из дерева с фигурными листьями. Она называется «клиновая крюка».

Эти слова на бумаге выглядели совершенно правильными. В них звучала поэзия, изначальная верность, утраченная со временем. Прочие эксперименты Тэпа были рискованнее, свободнее, они наводили на интересные мысли о самих словах и их других, более глубоких значениях – подлинных значениях. Мне было приятно считать, что он совершал эти ошибки не вполне бессознательно. Наверное, он чувствовал их, но не исправлял от избытка эмоций, а еще из-за подспудного любопытства и смутного желания позабавить меня.

Чарлз Мейтленд сидел один в баре гостиницы «Гранд Бретань» – сейчас, ранним вечером, здесь было сумрачно и тихо. Заметив меня на пороге, он поднял взгляд. Его рот сразу растянулся в улыбке, в глазах вспыхнуло что-то вроде тигриного блеска.

– А, хитрюга Джеймс. Садитесь, садитесь.

– Что пьете? Мне бы чего-нибудь прохладного и полегче.

– Прохладного и полегче? Лихо же вы все это провернули.

– О чем вы говорите?

Бармена не было за стойкой. Я слышал, как он беседует с официантом в заднем помещении.

– Я всегда считал Джорджа Раусера дураком. А дурак-то оказался я, верно?

– Почему вы дурак, Чарли?

– Да ладно, ладно.

– Не понимаю, на что вы намекаете.

– Ага, конечно. Черта едва я поверю, Акстон. Экий вы ловкач, я ведь ничего не подозревал. Мне и в голову не приходило. Вы были неподражаемы. Откровенно скажу, я восхищен, даже чуточку завидую, знаете ли. Кажется, мы с вами без малого год выпиваем вместе? И вы не допустили ни одной промашки. Ни разу не дали мне повода что-либо заподозрить.

Появился официант. Чарлз заказал мне коктейль и стал молча, внимательно разглядывать меня, словно пытаясь понять задним числом, какая черта в моей внешности могла бы позволить ему догадаться. Догадаться о чем? Я снова попросил объяснений.

– Вы держитесь молодцом, – сказал он. – Что значит профессионал. Но это уже неактуально, правда? Вы просто отдыхаете с другом.

– Что неактуально?

– Да ладно, ладно.

Он весь лучился удовольствием и восхищением, даже порозовел, поднося спичку к кончику сигареты. Я решил переждать. Завел разговор о его новой работе в Заливе, поздравил его, расспросил о подробностях. Когда я выпил полбокала, он вернулся к первоначальной теме – видно, ему не хотелось с ней расставаться.

– Повезло, что я наткнулся на эту заметку. Теперь-то я уже не так аккуратно слежу за событиями. А раньше ведь прочитывал все сводки новостей и обзоры от корки до корки.

– И что же там говорится?

Он улыбнулся.

– Только то, что «Северо-Восточная группа», американская фирма, торгующая политической страховкой, поддерживала связь с Центральным разведывательным управлением США с момента своего основания. Дипломатические источники, и так далее.

Я невольно отвел взгляд в сторону: теперь настала моя очередь вспоминать и сопоставлять. Я отдавал себе отчет в том, что прищурился в полутьме – так на картинках изображают людей, созерцающих необычный предмет или сооружение. Вошли двое мужчин, послышалась французская речь.

– Конечно, вам было заранее известно об этой утечке. Вы знали, что предприятие лопнуло.

– Раусер знал.

– А вы от него, так ведь?

– Если учесть, какие трудные у него сейчас времена, он был на удивление осторожен, – сказал я. – Где именно вы видели сообщение?

Улыбается, подыгрывает мне.

– А что, разве их было несколько? Сомневаюсь. Они бы вряд ли успели. В «Вестнике по вопросам безопасности на Ближнем Востоке». Я всегда его читал. Правда, в последние годы меньше. Но до сих пор выписываю. А этот номер случайно попал ко мне в руки, когда я был в Заливе. Свеженький. Личный экземпляр министра нефти.

– Он что, так и называется – министр нефти?

– Министр нефти и полезных ископаемых.

– Изящно.

– Вы держались великолепно, Джеймс. Все это время вести тайные переговоры с ЦРУ. Вот уж не думал, что Джордж Раусер на такое способен. Надо сказать ему как-нибудь, что я его недооценивал.

– Как это было сформулировано?

– Ну, как обычно формулируют такие вещи. Сами знаете не хуже меня. «Дипломатические источники, прибывшие в Лондон из Багдада и Аммана, сообщают, что службы безопасности на Ближнем Востоке обнаружили связь…», и т. д., и т. д. Что мне любопытно знать, так это была ли ваша фирма полноценным филиалом или просто удобным источником информации. Не то чтобы я спрашиваю, вы понимаете. Они обозначили только суть дела. Ясно, что гораздо больше осталось в тени, что все это колоссально интересно, и я надеюсь в один прекрасный день услышать от вас подробности, Джеймс.

– Допивайте. Возьмем еще.

– Энн я не сказал. Маловероятно, что сообщение такого рода из специального бюллетеня станет известно широкой публике. Конечно, кому положено знать, те узнают. А прочие будут жить так, словно ничего не произошло. Если ваше прошлое и перестало быть полным секретом, есть еще будущее, о котором не мешает подумать. Я решил на всякий случай не говорить никому, даже Энн. Разумеется, вы уже спланировали, как себя вести. Лучше, чтобы у вас было как можно больше простора для маневров.

Какая шутка – а поделиться не с кем! Раусер повел меня к могольской гробнице, чтобы окольным путем сообщить мне ту самую новость, которую я сейчас услышал от Чарлза. А я прохлопал, не уловил. По-своему Раусер очень старался оказать мне услугу. Он увольнялся, потому что огласка была близка, и хотел, чтобы я последовал его примеру. Вот в чем беда с простофилями. Рано или поздно вам приходится спасать их шкуру. Если, конечно, они знают о существовании чего-то, от чего их надо спасать.

Я предпочел не напиваться. Когда мы прощались перед гостиницей, Чарлз снова наградил меня непривычно уважительным взглядом. Я отправился к себе в контору и послал по телексу заявление об уходе. При этом мне так и не удалось почувствовать праведное негодование.

Миссис Хелен собирала бумаги, готовясь уйти домой. Она завела привычку носить блузы с высоким глухим воротом или шелковые шарфики, пряча под ними морщины на горле. Я рассказал ей о том, что узнал. Голубой платочек у нее на шее придал моим новостям оттенок горечи. Я сказал, что покидаю фирму без промедления, и посоветовал ей сделать то же. Вскоре здесь мог появиться какой-нибудь нежелательный гость – чиновник из правительства, журналист или человек с порцией взрывчатки.

Она сказала мне: «Пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе».

Но на следующий день я снова пришел в контору, пил чай и медленно вращался на стуле. Время от времени заглядывать в наши отчеты – наверное, это все, что им было нужно. Данные для аналитиков. Наши скрупулезные вычисления, столбцы девственных цифр. Все это казалось мне, погруженному в размышления, почти невинным. Раусер давал им доступ к нашим фактам и цифрам – цифрам, которые мы в основном добывали вполне открыто. Но я не мог распространить кажущуюся незначительность преступления на свое собственное слепое участие. Те, кто действовал сознательно, были виноваты меньше, чем люди, осуществлявшие их замыслы. Именно неосведомленным предстояло теперь размышлять о последствиях, оценивать тяжесть греха, определять уровни виновности и сожаления. Чем отплатили Раусеру за его благодеяния, я не знал, да и не интересовался этим. Возможно, он был штатным служащим Управления, а может, только его пособником или простофилей более высокого полета.

Если Америка служит живым мифом для всего мира, то ЦРУ – это миф для американцев. В этой цитадели молчания, в этой гигантской, немой бюрократической пирамиде с ее кознями, обманами и эффектными предательствами кроются все мыслимые сюжеты. Управление принимает разные формы и меняет обличья, в каждый конкретный момент воплощая собой то, в чем мы нуждаемся, чтобы познать себя или облегчить свою душу. Оно придает нашим общим переживаниям некий классический оттенок. Плетение интриг за чаем в тихом кабинете. Я чувствовал глухой зуд, боль, которая словно увлекала меня в прошлое, задевая по дороге множество побочных пластов. Эта моя ошибка, как ее ни назови, эта неспособность вникнуть, занять в жизни твердую позицию будто подтверждала собой все, что по разным поводам говорила обо мне Кэтрин. Все ее эпизодическое недовольство, мелкие сетования, глубокую досаду. Задним числом они оказались оправданными. Моя ошибка была из тех, что не имеют степени и границ, из тех, благодаря которым все и вся предстает в ином свете. Пытаясь по заведенной некогда привычке взглянуть на себя ее глазами, я видел себя объектом ее сожалений и остаточной любви. Да, она смогла бы посочувствовать мне, простить меня за нынешнюю промашку, если не за все прочие. Подумав об этом, я слегка воспрянул духом.

Рано или поздно я должен был поднять телефонную трубку и тактично разузнать кое о чем у Энн Мейтленд. Я позвонил перед самым полуднем, когда она обыкновенно сидела дома, а Чарлз выходил на прогулку. Но мне никто не ответил. Они же в Микенах, сообразил я под шум ветра.

Недели через три-четыре у Тэпа кончались занятия в школе. Я рассчитывал встретиться с ним в доме отца, в Огайо, а потом отвезти его назад в Викторию – путешествие достаточно долгое, чтобы удовлетворить его любовь к езде на автомобиле. Там я немного пообщаюсь с женой, проведу еще некоторое время с Тэпом и решу, что делать дальше. Опять какая-нибудь псевдолитературная халтура, возврат к жизни вольного художника. Но где я осяду? В каких краях?

Когда включился телекс, я покинул контору и пошел бродить по Национальному парку среди функий и безупречных пальм.

Два дня спустя, в пятницу, я столкнулся с Энн на уличном рынке поблизости от своего дома. Она взвешивала на руке дыню, поворачивала ее так и сяк, пробовала на ощупь.

– Надо нажимать вот здесь, снизу. Этот торговец сердится на меня. Он хочет проверять сам. Слышите, как бормочет? Я мну его драгоценную спелую раннюю дынечку.

Она передала ему плод, и он положил его на чашку весов старинного образца. Поодаль сидел нищий с «панасоником», из которого неслась громкая музыка. Мы не торопясь пошли по улице между рядами лотков и людьми, выкрикивающими цены.

– Я хотел кое о чем спросить. Мне не очень удобно.

– О чем вы хотели спросить?

– Об Андреасе. Вы с ним виделись?

– Я думала, вы поняли, что у нас все кончено.

– Я хотел бы кое-что объяснить ему.

– Вы не можете позвонить сами?

– Это глупо, но я не знаю, как с ним связаться. Его телефона нет в справочнике.

– У вас есть справочник? Счастливец.

– Я ходил в «Хилтон». В «Хилтоне» есть справочник.

– Ну, не знаю, Джеймс. Может, телефон не на его имя. Хотя, если вам надо, я наверняка вспомню номер.

– Вам это неприятно.

– Вы хотите поговорить с Андреасом. Почему бы и нет? Но разве он не в Лондоне?

– Я надеялся, что вы мне скажете, где он.

– Я думала, вы поняли. У нас с ним все.

– Так часто говорят.

– Но этому не стоит верить? Так, что ли?

– Где он живет? Где он жил в Афинах, когда вы с ним встречались?

– Вы не можете связаться с ним через его фирму? Самый естественный путь. Позвоните в Лондон, в Бремен.

– Где он жил?

– Неподалеку от аэропорта. В ужасном доме. Две бетонные плиты на четырех бетонных опорах. Улица, которая теряется в кустарнике у подножия Гиметта. Летом там все выгорает до белизны. В воздухе стоит пыль. На полу и на мебели – слой пыли дюйма в два толщиной. Я как-то рискнула спросить его, почему он там поселился. И получила возможность лицезреть разъяренного грека. Видимо, не мне об этом спрашивать.

– Андреасу, наверное, было все равно, где жить. Не думаю, что он обращает внимание на такие вещи.

– Пожалуй, вы правы. Кстати, по-моему, вы чего-то недоговариваете.

В конце улицы, среди торговцев цветами и глиняными горшками, стоял продавец лотерейных билетов, настойчиво выкрикивающий одно и то же слово. Призыв покупать, действовать, жить. Риск был мал, цены – низки. Времена не всегда будут настолько благоприятными.

Сегодня, сегодня.

За два дня я набирал этот номер много раз. Четыре раза я попадал к старику, в чьем номере было шесть цифр, то есть на одну меньше, чем нужно. Все остальные цифры совпадали, не хватало только последней. Я не успевал набрать еще одну девятку. В других случаях раздавался сплошной гудок, равнодушный сигнал незанятой линии.

Я не хотел остаться жертвой непонимания.

Потом я съездил по адресу, который дала мне Энн. Поднялся по наружной лестнице на третий этаж, заглянул в пыльные окна. Квартира стояла пустая. На втором этаже я нашел женщину с ребенком на руках. Она выслушала мои неуклюжие вопросы о человеке, который жил наверху, и ответила мне классической гримасой: поднятые брови, неодобрительно поджатые губы. Кто его знает, какое кому дело?

Так что я уселся на своей террасе, наблюдая, как сгущаются сумерки, и слушая далекие, жалобные звуки рога: был четвертый и последний в этот день час пик. Планов я не строил. Мне предстояло провести в Афинах еще три недели. Я собирался вставать рано, бегать по лесу, учить греческий (теперь, когда хватало времени), спать в тоскливые послеполуденные часы, растворяться в окружающем. Я решил, что буду сторониться людей, перестану пить, напишу письма старым друзьям. Это были не планы – просто наметки, абрис человеческой фигуры. Я буду сидеть и ждать.

Знал ли он, что все данные, поступающие в ЦРУ – в Центр по сбору зарубежной информации, к кураторам по Ираку, Турции и Пакистану, – никоим образом не касались греческих дел? Понимал ли, что мы только базируемся здесь, но ничего не вынюхиваем? Конечно, понимал. Вопросам следовало придать иную форму. Кто он такой? Как далеко он мог бы зайти ради своей цели? Что это была за цель?

Спустилась тишина. Я смотрел, как за горой зарождается сияние, льется оттуда, кирпично-оранжевое, усиливающееся с каждой минутой. Потом над хребтом показался верхний ободок луны. Она вылезала постепенно, ярко горящая, – математически выверенная иллюстрация процесса подъема. Скоро она оторвалась от темной массы горы и пошла к западу, приобретя серебристый блеск, – на вид уже холодная, отчужденная от земной крови, земного пламени, но прекрасная, цельная, ясная.

Телефон прозвонил дважды, затем смолк.

У нее была светлая кожа, которая казалась почти прозрачной, чуть ли не притягивающей солнечные лучи. Возможно, это впечатление прозрачности усиливалось ее бесхитростным поведением – этим и еще тем, как она аккумулировала, беспристрастно собирала все вокруг, наши разговоры, наши вселенские жалобы. Помню, как однажды она повернула голову, и ее левое ухо точно затлелось на свету, четко обрисовался его краешек, и как я подумал, что именно это будет вспоминаться мне годы спустя, едва я подумаю о Линдзи, именно эта алая каемка вдоль ее пушистой мочки.

Я сказал ей, что вскоре увижусь с Тэпом. Мы шли по улице, названной в честь Плутарха, – неторопливо поднимались в гору, слегка наклоняясь вперед при каждом шаге. Сегодня небо над Ликабеттом напоминало небо на острове: насыщенное светом, сине-голубое, с перепадами глубины. Еще одним напоминанием об острове служила белая колокольня на вершине холма: она маячила там, не столько окруженная небом, сколько прилепленная к нему или нарисованная на нем.

– Вы и с Кэтрин увидитесь?

– Если она не живет в какой-нибудь дыре выше по побережью.

– Она вам пишет?

– Иногда. Как правило, в спешке. Последние строчки всегда начерканы кое-как. Даже в письмах Тэпа не чувствуется ее присутствия. Разве оно не должно за ними чувствоваться, ее присутствие? Мне только недавно пришло в голову, что она уже не перечитывает его письма. В каком-то смысле его письма говорили мне больше о самом важном, чем ее. Через него устанавливалась наша внутренняя связь. Это загадочная вещь, что-то вроде интуиции. Но теперь я больше не чувствую ее присутствия. Еще одна ниточка порвалась.

– Вы не чувствуете ее присутствия, но вы все еще ее любите.

– Я придаю любви слишком много значения. Это потому, что я никогда не был по-настоящему одержим ею. Она никогда не была моей навязчивой идеей, я никогда не преследовал кого-либо или что-либо со слепым упорством. От навязчивой идеи можно избавиться. Или она исчезнет сама. Но со мной было по-другому. Это росло медленно – и под конец охватило все, стало всем. Я вам скажу, что самое страшное. Самое страшное – это жизнь врозь. Вот что мучает меня каждый день, вот к чему я не могу привыкнуть.

– Единственная настоящая любовь, единственная любовь без условий, которая в последнее время попадается мне в романах, – это любовь к животным. К дельфинам, медведям, волкам, канарейкам.

Мы оба рассмеялись. Обсудили, не следует ли видеть в этом некий симптом современного упадка. Любовь, изменившая направленность, отказывающаяся работать, если обратить ее на мужчину или женщину. Чувства должны работать. А в наше время лишь маленькие дети да дикие звери могли обеспечить условия для того, чтобы любовь человека к ним совершенствовалась, чтобы она не пострадала, не расстроилась, не погибла. Любовь становится мистической, решили мы.

– Когда вы с Дэвидом думаете завести детей?

– Мы сами себе дети.

Она улыбнулась чему-то своему, медленно и значительно: возможно, ее позабавила невольная меткость этого ответа. Она хотела просто пошутить, но собственная фраза навела ее на размышления.

– Серьезно. Вам надо завести детей.

– Заведем. Желание есть.

– Когда он возвращается?

– Завтра к вечеру.

– А в каких он краях?

– Где-то у меня все записано. Города, отели, авиалинии, номера рейсов, часы отправления и прибытия.

Мы шли под рожковыми деревьями, ярдах в пятидесяти от того места, где улица четырьмя или пятью широкими ступенями поднимается к белесым скалам.

– Такая беседа должна была состояться у нас на Родосе, – сказал я.

– Когда он купался?

– Он оставил нас на пляже. С умыслом. Предполагалось, что мы будем разговаривать о важных вещах.

– Тогда мне ничего в голову не приходило. А вам?

– Мне тоже.

– Тот день был единственным, когда не шел дождь, – сказала она.

– И мы все вылезли на мой крохотный балкончик, стояли там и передавали друг дружке Дэвидову флягу.

– А какой эффектный был закат.

Мы решили, что забрели достаточно далеко. Впереди была маленькая продуктовая лавочка с очень скудным ассортиментом: йогурт, масло, картонные пирамиды из немецкой сгущенки. На тротуаре нас поджидали два стула и металлический столик.

– Попробуйте задержаться у них, – сказала она. – Останьтесь и поглядите, что из этого выйдет.

– Там сырость.

– Я не к тому, что вы нам здесь надоели.

– Она специально выбрала место с паршивым климатом.

– До чего велик мир. Нам все твердят, что он уменьшается на глазах. Но это не так, правда? Чем больше мы узнаем о нем, тем больше он становится. Усложняем себе жизнь, и благодаря этому он растет. Превращается в один огромный запутанный клубок. – Она усмехнулась. – Современные транспортные средства делают мир не меньше, а больше. Чем быстрей самолеты, тем он больше. Они больше нам дают, связывают больше вещей. Мир вовсе не уменьшается. Те, кто считает, что он уменьшается, никогда не попадали в тропическую бурю на самолете заирской авиакомпании. – Я не понял, что она хотела сказать, но прозвучало это забавно. Она тоже развеселилась. Смех мешал ей говорить. – Неудивительно, что люди ходят на специальные курсы, где их учат наклонам и поворотам. Мир такой большой и сложный, что мы уже не надеемся сладить с ним самостоятельно. Вот люди и читают книжки, где им объясняют, как надо бегать, ходить и сидеть. Мы хотим хоть как-нибудь справиться с этим огромным миром, со всей этой неразберихой.

Я молчал и смотрел, как она смеется. На ней было то самое зеленое платье, в котором она купалась тогда, у ресторана, в летнюю ночь.

Я не большой охотник бегать. Я занимался этим, чтобы поддержать интерес к своему телу, быть в курсе его состояния и установить некие рамки, жизненные стандарты, которые необходимо соблюдать. Во мне хватает пуританской закваски, чтобы видеть в принуждении известного рода добродетель, хотя я никогда не перегибал палку в этом смысле.

Не люблю я и спортивной одежды – всех этих шорт, футболок, гольфов. Я надевал только кроссовки, легкую рубашку и джинсы. Маскировался под обычного человека, гуляющего по лесу.

Земляной покров уже начинал светлеть: погода стояла жаркая и сухая. Я прислушивался к собственному дыханию, отыскивая в нем повествовательный ритм, комментарий к моему движению. Я сбивался с темпа, когда надо было пересекать овражки и с усилием взбегать по их склонам. Эти сбои были частью моей подавленности. Мне приходилось нырять под ветки отдельных невысоких деревьев.

Было семь утра. Я бежал по одной из самых близких к вершине троп, вдоль асфальтированной аллеи, которая, изгибаясь, ведет к театрику под открытым небом. Внизу прозвучали два выстрела. Я сбавил скорость, но продолжал двигаться, по-прежнему держа руки согнутыми в локтях. Я решил достичь конца тропинки, развернуться, протрусить по ней же обратно, спуститься на улицу и пойти домой завтракать тостами и кофе. Раздался третий выстрел. Я опустил руки и перешел на шаг, глядя вниз сквозь редкие сосны. Сегодня свет падал особенно мягко, между деревьями точно висела янтарная дымка.

Я увидел, как в дальнем конце лощины у тропинки, идущей над улицей, поднялась пыль. Я не знал, что мне делать, и ждал подсказки от своего внутреннего голоса. Из пыли возник человек, карабкающийся вверх: он пытался бежать прямо посередине мелкой лощины, но оскальзывался на камнях и мусоре, который смыло туда паводком, на газетах и банках. Я подался назад, не спуская с него глаз, медленно отступая к небольшой лесенке, ведущей на обзорную площадку рядом с дорогой. Я не хотел отводить от него взгляд. Мне казалось, что стоит мне отвернуться, и он заметит меня.

В правой руке у него был пистолет, но он держал его не за рукоятку, а в обхват за дуло и спусковую скобу, точно собирался бросить. Я присел у подножия лесенки. Он одолел подъем, тяжело дыша, – среднего роста, едва ли старше двадцати, в подвернутых джинсах и сандалиях. Когда он увидел меня, я резко выпрямился и застыл со сжатыми кулаками. Он взглянул на меня так, будто хотел спросить дорогу. Потом отвернулся, вдруг насторожившись, держа пистолет в согнутой руке на отлете. Затем побежал вправо и торопливо продрался сквозь кустарник на обочине асфальта. Я слышал, как колючки царапают по его джинсам. Потом я услышал его дыхание: он бежал по аллее туда, где она поворачивает на север и спускается к улице.

Я подошел к краю склона. Между нижними ветвями и почвой был далекий просвет. Я увидел там чью-то фигуру, шевелящуюся у самой земли. В моем локте пульсировала боль. Должно быть, я обо что-то стукнулся.

Я спустился вниз, перебегая от дерева к дереву, используя их и как прикрытие, и как тормоз на своем пути. Мне хотелось проявить добросовестность. Во мне проснулось неопределенное чувство долга. В такой обстановке следовало действовать и думать правильно. Древесная кора была грубой и неровной, шершавой на ощупь.