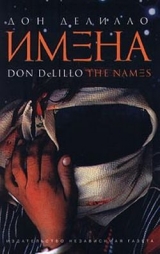

Текст книги "Имена"

Автор книги: Дон Делилло

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)

7

Я встретился с ней в кафе на площади Колонаки – это место, где рано или поздно появляются все афиняне, желающие на людей посмотреть и, главное, себя показать, где у женщин пухлые ультрафиолетовые губы, форма одежды – кожа, цепочки только золотые, футуристический объект на углу – «Де Томазо пантера», штабной автомобиль, порожденный чьей-то праздной фантазией, и стройные бородачи в темных очках, с накинутыми на плечи свитерами лениво меняют позу на своих стульях.

Приближаясь, Энн наклонила голову, чтобы привлечь мое внимание. В ее приветливой улыбке была доля укоризны.

– Где вы пропадали? – с упреком спросила она.

– Ездил по делам. Персидский залив и севернее. Масса чудес.

– Свинство. Могли бы и предупредить.

– Все было неожиданно, честное слово. Я еле успел оформить визы.

– Хотели, чтобы мы поволновались, – сказала она.

– Смешно.

– Хотели заставить нас подумать, что вы просто сбежали, бросили все это и нас в том числе.

– Вы звонили моей секретарше?

– Чарли звонил.

– Значит, выяснили, куда я делся.

– Не сразу, – сказала она с интонацией, дающей понять, что я отнесся к ее укорам серьезней, чем следовало.

На всей покатой площади с ее главными и второстепенными кафе, маленьким сквером, автомобильной сутолокой и тремя-четырьмя киосками в гирляндах ярких журналов было шумно и людно. Первый погожий день после затяжной хмари. Навесы свернули, чтобы впустить солнце, столики вытащили на тротуары. Радость и облегчение. Старуха крутила ручку шарманки, пока ее муж ходил между столиками, собирая монеты. У людей был счастливый вид уцелевших, которые жаждут обсудить пережитую катастрофу. Официанты двигались боком. На краю суеты маячил торговец лотерейными билетами со своим пестрым шестом.

– До чего приятно вернуться, – сказал я. – Хочется ничего не делать, никуда не ходить. Солнечная зима – вот все, что мне надо. Апельсиновые деревья на каждой улице. Женщины в самодовольных сапожках.

– Подождите, скоро задует ветер. Вы достаточно высоко на Ликабетте, чтобы ощутить всю прелесть.

– Хочу убивать время. Сидеть в заведениях вроде этого, болтать ни о чем.

– Должна признаться, что я не умею убивать время в сердце города. Для этого мне нужно море или открытый ландшафт.

– А я бы скатился к этому запросто, – сказал я. – Коптил бы небо. Потягивал тут кофеек, там винцо. Можно загнать важные вещи в обыденность. А можно исключить их вовсе.

– Я и не знала, что в душе вы бездельник.

– Мы все таковы. Только не все это осознаем. Я готовлюсь к беспросветным годам впереди. Грустный одинокий экспатриант. Брошен женой. Уныло слоняется по сомнительным забегаловкам. Как раз вчера один мой приятель предсказывал себе подобную жизнь. Там все вертелось вокруг химчистки. Что бы это значило?

– Не знаю. Самоуничижение – честно говоря, меня от него коробит. Слишком часто это всего-навсего проявление эгоизма, разве не так? Форма агрессии, жажда быть замеченным хотя бы благодаря своим недостаткам. Не понимаю я этих современных вывертов. Хотя вообще-то именно я могу стать такой, как вы описали. Грустной экспатрианткой. Не по внешности, а по сути.

Люди перед киосками читали шапки свежих газет. Официант открыл полбутылки вина. Я улыбнулся Энн, склонив голову, поглядев на нее нарочито оценивающе. Взгляд искоса и со смыслом.

– Возможно ли это: любовные приключения как функция географии?

Она посмотрела на меня в ответ с легким интересом.

– Может быть, вы хотите усилить ощущение места. Места, которое рано или поздно придется покинуть, и, скорее всего, не по своей воле.

– Это мне в голову не приходило, – сказала она. – Супружеские измены как функция географии. Неужели у меня есть такие подспудные мотивы?

– Утрата Кении, утрата Кипра. Вы хотите оставить себе что-нибудь получше ритуальной маски или статуэтки. Свой личный Кипр, воспоминание. Как женщина может сделать эти места своими, если в конечном счете то, куда и когда она едет и когда оттуда вернется, определяется работой ее мужа?

– Функция памяти. Пожалуй. У некоторых женщин есть привычка планировать свои воспоминания.

– Нет ли тут связи? Между географией и памятью?

– Вы уводите разговор от меня.

– Вы простая девушка с лесопилки. Знаю.

– Конечно, есть и обычное чувственное удовольствие. Это мы можем принять в расчет? Охота пощекотать нервы.

– Это другая тема. На мой взгляд, не слишком приятная.

– Хотите соблюсти видимость приличий.

– Отчасти. Я не хочу поддаваться ревности. Мужчина способен ревновать женщину, которую никогда не любил, которая ему всего лишь друг. Ему не нравится слушать о чувственных удовольствиях. Ее романы интересуют его как предмет обсуждения, орнамент в ее жизни.

– Самый подходящий разговор для площади Колонаки, – сказала она.

– Не обязательно ненавидеть мужчину, который радуется своим неудачам. Так? И не обязательно любить женщину, чтобы испытывать к ней собственнические чувства и негодовать по поводу ее романов.

– Не знаю, насколько вы серьезны. Вы не шутите?

– Конечно, нет.

– До чего мило. Правда.

– Я как-то не думал, мило это или не мило.

– Или я ошибаюсь, полагая, что удостоена особой чести?

– Возможно, ошибаетесь. Патологическая зависть – мой давний порок.

Она рассмеялась.

– Вы слишком много размышляете, Джеймс. Слишком много времени проводите один. Так?

– А вы?

– Везде, где бы мы ни оказывались, я находила себе занятие. Не Бог весть что, но достаточно. Давала уроки английского – с этого все начиналось. Конечно, несколько лет я была только матерью и домохозяйкой. Здесь иногда работаю для Британского Совета. Перевожу, в основном. Это для меня важно. Мне надо чувствовать, что я складываю время кирпичиками. Вот почему я никогда не соблазнюсь сидением в ресторанах.

– Вы когда-нибудь думали, что в одинокой жизни может быть своего рода полнота, завершенность?

– Нет, никогда.

– Я глубоко верю в идею двоих. Двое – это единственно разумный выбор. Необходимое условие полнокровного существования.

– Конечно.

– Вчера я был в Аммане, сидел в римском театре, и у меня возникло необычное ощущение. Не знаю, смогу ли я описать его, но одиночество вдруг представилось мне не как отсутствие тех или иных вещей, а как наличие целого их комплекса. Быть одиноким – это составная реальность. Я чувствовал, что я – результат сложения неких безымянных частей. Для меня это было ново. Конечно, до того я ездил, мотался туда-сюда. И вот выдалась первая спокойная минута. Может, только в этом все и дело. Но я чувствовал, как собираюсь в нечто целое. Один, я стал в истинном смысле самим собой.

– Жутковато. Не то чтобы я понимала, о чем вы говорите, – сказала она.

Подошел юноша, плюхнулся на стул рядом с Энн, скрестил ноги, сплел на груди руки и принял расслабленную позу человека, приготовившегося к долгому ожиданию, – позу для отложенных рейсов, полудремы в гигантских залах.

Это был Питер, ее сын, – чуть вытянутое вперед лицо, курчавые рыжие волосы, очки в проволочной оправе. На нем была клетчатая спортивная куртка размера на два больше чем нужно – одежда деревенского джентльмена с карманами, в которых носят патроны для дробовика и кукурузные огрызки, чтобы подкармливать свиней. Ему захотелось посмотреть меню.

– Среди современных туристов нет художников – только критики, – сказал он.

– Ты устал, – заметила Энн.

– С одной стороны, из всего этого уже нечего по-настоящему извлечь.С другой, чересчур многое можно забраковать как перехваленное или попросту гнилое. Моя способность к критике за последние недели сильно укрепилась. Человек начинает гораздо больше себя уважать, когда обнаруживает, что способен считать второразрядными целые страны.

Посещение Дальнего Востока, откуда приехал Питер, настроило его на особый скептический лад. В его наблюдениях был щедрый заряд энергии – казалось, что она светится над его распростертым телом, точно посмертная эманация.

– Когда я уже выходил из дома, вдруг зазвонил телефон. Очевидно, Афины из тех мест, где ты берешь трубку звонящего телефона, а он продолжает звонить.

Я спросил у него, какого рода математикой он занимается. Он помешкал, не зная, говорить мне или нет. Потом сообщил-таки, что в Беркли ему повезло: он получил возможность изучать два эзотерических чуда нашего времени, темы, частичное постижение коих доступно лишь знатокам. Чистую математику и штат Калифорния. В реальном мире он не находил аналогий, которые помогли бы ему объяснить то или другое. Он начал сползать под стол.

– Кто это был? – спросила она.

– Чего?

– Кто тебе звонил?

– Ну, когда я понял, что звонки не прекратятся, я положил трубку. Но он перезвонил. Грек. Не туда попал.

Она наклонила бутылку с вином, чтобы прочесть этикетку.

– Тут вечно не туда попадают, это образ жизни, – сказал я. – Телефоны постоянно меняют хозяев. Их покупают, передают по наследству. Почти все, что я знаю по-гречески, я выучил благодаря людям, которые не туда попали…

Наконец показался Чарлз и ненадолго вернул нас к обычной бездумной болтовне. Он рассказал о последних проводах и возвращениях, о местных политических новостях, проворчал в кулак, где прятал свою сигарету, несколько проклятий и непристойностей на языке суахили. Самая характерная его черта – способность производить впечатление здоровой коррозии, человека, стойко переносящего собственный распад, – всегда была заметнее после того, как я некоторое время с ним не виделся.

– Ваш сын не желает говорить мне, какого рода математикой он занимается. Если вы объясните ему, что я иногда писал технические тексты, он, может быть, снизойдет до беседы со мной.

– Технические тексты. А он имеет дело с истиной и красотой. Нет, Джеймс, этого ему объяснять не стоит. Технические тексты!

– Я имею в виду только то, что немного знаком с терминологией. Могу отличить одну область от другой.

– Это его не впечатляет, – сказал Чарлз. – Посмотрите на него.

– Не впечатляет? Как мне тогда доказать свою состоятельность? Я готов на любое испытание.

Энн завязала разговор с кем-то за соседним столиком. Мы все убивали время.

– Нет никаких испытаний, – сказал Чарлз. – Единственное испытание – математика. Вы должны быть посвященным. Взгляните на него. Он ни с кем не делится. Говорит, что не может обсуждать это.Есть вещи, о которых он не может беседовать с любителями. Слишком уж там все утонченно. Если ты не посвященный, не знаешь паролей, обсуждать это с тобой не имеет смысла. Ведь все это ничего не значит, ни о чем не говорит, ни к чему не относится фактически, абсолютно бесполезно.

Питер Мейтленд молча поглощал ленч.

– Это не связано ни с человеческим опытом, ни с человеческим прогрессом, ни с обычным человеческим языком, – продолжал Чарлз. – По-видимому, это форма зоологии. Ее область. Раздел психологии крупных обезьян. Вот зачем люди пытаются научить их общению. Чтобы обсуждать с ними математические проблемы. – Питеру явно не впервые приходилось выслушивать все это. – Математика, видите ли, интересна сама по себе. Она представляет собой совершенно замкнутую систему. Чистую игру ума. Это розенкрейцерство, друиды в капюшонах. Формальная пропорциональность – вот что важно. Схемы, узоры. Мы должны искать внутренние соответствия. Симметрию, гармонию, всякие изящные штучки-дрючки. Господь с вами, Акстон, нельзя же требовать от человека, чтобы он говорил о подобных вещах!

Поверх куска пирога со шпинатом, насаженного на вилку, Питер сказал матери:

– Как ты думаешь, он снова разыгрывает одну из своих комических сценок? Сейчас начнет жонглировать апельсинами?

Она не слушала.

– Какое удовольствие доставляет ему собственная неправота! – сказал Питер. – Он черпает в ней вдохновение. Обожает этот прием. Конечно, он знает, как несправедливы его заявления. Но в том-то для него и прелесть. Главное тут – прикидываться, будто ничего не понимаешь. Как некоторые скрывают свою неопытность или страх, этот человек скрывает свое истинное понимание ситуации. Благодаря чему все кругом выглядят виноватыми. Он один невинен. Между его невинностью и виной остальных существует прямая пропорция. Прикидываться, будто не понимаешь, – вот лейтмотив его жизни. Только на этом он и держится, определенно.

Он обращался ко мне. Чарлз смотрел через улицу, словно все это не имело к нему никакого отношения или, в худшем случае, было продолжением разговора о математике.

– Я жду, когда они покончат с работой. Знаете, они хотят приехать в Калифорнию. Мы будем видеться по праздникам. Чарли будет пить «Миллер-лайт» и смотреть Суперкубок. На День Благодарения мы будем есть жареную индейку с клюквенным соусом. Моя дорогая мамочка наконец воплотит в жизнь свою мечту – совершит паломничество по домам кинозвезд. Конечно, все звезды, о которых она когда-либо слышала, давным-давно умерли, хотя для нее это будет неожиданностью. Пока она скиталась по джунглям, горам и болотам, все неоновые огни погасли, один задругам.

Они опять были счастливы. Питер отхлебнул вина из бокала матери, потом вновь обратил на меня взгляд, но уже иной – вопросительный, шутливо-рассерженный.

– Да и вообще, кто вы такой, – сказал он, – что я должен раскрывать вам наши секреты?

Пока мы смеялись, я гадал, доведется ли мне когда-нибудь снова увидеть эту пару в таком настроении. Питер изменил их не только своими речами, но и тем, что стал простой физической прибавкой к маленькой комбинации, которую образовывали они. Он был вершиной, оправданием их жизненных тягот. Он знал о любовных приключениях матери, о слабостях отца, и я чувствовал, что в каком-то смысле он украл это знание у меня. Я хотел забыть Питера – его узкое лицо, его странную несовременность, голос, в котором звучала легкая нотка недовольства собой. Я боялся, что кончится мой роман с Энн Мейтленд – словесный роман, приятное отстраненное умозрительное вожделение.

Энн с Питером решили прогуляться. Мы смотрели, как они идут к скверу, останавливаются у дороги, пережидая поток машин.

– Вот они, полные сутки моей жизни, – сказал Чарлз. – Эй-Эм и Пи-Эм [22]22

А. М. и Р. М. (англ.)– до и после полудня.

[Закрыть].

– Он когда-нибудь объяснял вам, чем занимается?

– В математике? Я так понимаю, чем-то устрашающе грандиозным. Предполагает перегореть к двадцати пяти. Мы увидим, как это перемелется.

В Питере чувствовался дух средневекового целомудрия, упрямая сила клятвы, какую мог бы дать себе мальчик в четырнадцать лет, когда устремления возвышенны и жизнь вдруг замирает в могучей нерешительности, – обета, верность которому этот человек в своем тщательно инкрустированном мирке вполне мог хранить. На меня нашел сентиментальный стих. В один прекрасный день, уже скоро, он встретит женщину, которая мгновенно его преобразит. Недовольство собой исчезнет. Его ум спасует перед мощью любви.

У моей секретарши миссис Хелен были желтые волосы с глянцем и преувеличенно вежливые манеры человека, слегка огорченного несерьезностью царящей на работе атмосферы. Приходя и уходя, она оставляла за собой слабый аромат пудры. Она любила возиться с чаем и греческими глаголами, которые помогала мне изучать, и питала страсть ко всему английскому, почти английскомуи псевдоанглийскому.

Она решила, что Оуэн Брейдмас тоже из Англии. Он заходил в контору, спрашивал меня и, хотя она предлагала ему подождать, отправился дальше по своим делам, пообещав вернуться.

Я прочел телексы и сделал пометки на нескольких докладных в соответствующих папках. Миссис Хелен рассказала, какие крохотные ручки у ее внука. Она называла меня «мистер Окстон».

Она была искушена в науке социальных правил и условностей. Объясняла мне, как правильно отвечать по-гречески на стандартные приветствия и вопросы о здоровье, приводила фразы, с которыми следует обращаться к имениннику или больному. Относительно еды и питья была тверда, настаивала, что существует строгий порядок поглощения кофе, воды и ломтя консервированного желе, которые мне могут предложить в гостях. Указывала даже, куда именно необходимо класть ложку после того, как используешь ее по назначению.

В конторе она поддерживала патологическую чистоту. Она дважды разводилась, один раз овдовела и вспоминала о каждом из этих событий с равной долей грубоватого юмора.

Когда явился Оуэн, я понял, почему она решила, будто он англичанин или, по крайней мере, может претендовать на этот почетный статус. На нем была широкополая велюровая шляпа, шерстяной шарф, дважды обмотанный вокруг шеи и перекинутый через плечо, и длинная вельветовая куртка, вытертая до лоска, с заплатами на локтях и кожаными пуговицами. Он походил если и не на британца как такового, то на британского актера, деградировавшего до уровня своего персонажа, на побитого жизнью эмигранта в безымянной стране.

– Вы тот самый человек, который мне сейчас больше всего нужен.

– Я не мог проехать мимо, не заглянув к вам, Джеймс.

– Мне надо, чтобы вы подтвердили одну гипотезу.

Мы пошли в узери [23]23

Узери (грен.) – распивочная.

[Закрыть]неподалеку – старое, прокуренное, людное помещение с высоким потолком и разноцветными плакатами на колоннах и стенах, рекламой английского печенья и шотландского виски. Мы пили и говорили три часа.

– Где были?

– Сначала на острове. Потом ездил по Пелопоннесу. На автобусах, пешком. Простудился, выздоровел.

– Где именно?

– На юге Пелопоннеса. Средний отросток.

– Мани.

– Вы его знаете?

– Только по рассказам, – ответил я. – А какими судьбами в Афины?

– Хочу еще раз посмотреть эпиграфическую коллекцию в Национальном музее. Она меня привлекает. Это, по сути, библиотека камней. Огромный зал со стеллажами вдоль обеих длинных стен и посередине, в четыре яруса.

– А на них камни.

– Много сотен камней, все пронумерованы. Обломки колонн, стен, таблиц, надгробий. Естественно, с надписями. От некоторых осталось всего по нескольку букв. Другие содержат целые слова, а то и фразы. Греки превратили алфавит в искусство. Они сделали свои буквы симметричными и такими, что, глядя на них, понимаешь: из древних угловатых значков родилось нечто завершенное. Модерн. Камни там самых разных форм и размеров. Посетителей никогда не бывает. Смотритель ходит за мной на почтительном расстоянии. Есть стол с лампой. Берешь с полки камень, кладешь его на стол, садишься и читаешь, что на нем написано, изучаешь буквы.

Он улыбнулся, откинувшись назад вместе со стулом и прислонив его спинкой к колонне. Я чувствовал, что ему хотелось запечатлеть в моей памяти эту картину. Человек, читающий в зале, полном камней.

– Я ездил с Вольтеррой в Иерусалим, – сказал я.

– В Иерусалим.

– Вы об этом знали?

– Нет, не знал.

– И у меня возникло несколько вопросов, которые я хотел бы задать вам.

– Отлично, – сказал он. – Я в вашем распоряжении.

– Мои вопросы не касаются самой поездки. Только того, что я там выяснил, что услышал.

– Гипотезы, для которой вы ищете подтверждения.

– Да.

– Отлично, – сказал он.

– Во-первых, тот старик на острове.

– Убийство.

– Старик был умственно неполноценен. Его труп нашли не в том поселке, где он жил. Его нашли в другом поселке, в другой части острова.

– Правильно.

– Вы случайно не знаете, как звали этого старика? Я нет.

– Вас интересует имя? Микаэли. Я целую неделю слышал его от разных людей.

– А фамилия?

Мы смотрели друг на друга. Его лицо выражало меланхолическое облегчение, будто он наконец избавился от чего-то гнетущего. Гул разговоров вокруг нас усилился.

– Полностью его звали Микаэлис Каллиамбетсос.

– Мы оба знаем, как назывался поселок, – сказал я. – Микро-Камини.

– Правильно.

– И что все это значит?

– Я бы не искал в этом смысла, Джеймс.

– Они нашли человека, чьи инициалы совпадают с первыми буквами слов в названии некоего места. Они либо привели его туда, либо дождались, пока он сам туда забредет. Потом убили его.

– Да. Похоже, именно так все и было.

– Но зачем?

– Буквы совпадали.

– Это не ответ.

– Я бы не искал здесь ответов, – сказал он.

– А чего вы искали бы, Оуэн? Вы как-то сказали, что хотели понять, как у них работают мозги. Угадать принцип, идею, некое связующее начало. Значит, вот что нам следует вынести из всей этой истории?

Он перевел взгляд на потолок, все еще опираясь стулом о колонну, держа у груди стакан с виски.

– А как насчет другого острова? – спросил я. – И еще была женщина в Вади-Рум.

– Мне не известны детали этих преступлений. Молотком – вот все, что я знаю.

– Было убийство в христианской деревне в Сирии. Несколько человек жили поблизости в пещерах. Один из них пытался говорить по-арамейски. Инициалы жертвы были вырезаны на лезвии ножа, которым они полосовали беднягу, пока он не умер. Об этом вы что-нибудь знаете?

– Я не знаю имени жертвы, но, думается, могу утверждать, что его имя и фамилия начинались с одной и той же буквы, и это буква «М».

– Откуда вы это взяли?

– Деревня называется Малула. Она лежит под гигантскими выступами коренной породы. Я был там тридцать лет назад. В пещерах есть надписи.

– Вы держались в курсе происходящего. Говорили с ними, разве не так? Что еще вам известно?

– Зачем вы наскакиваете на меня, Джеймс? Неужели не видите, как я беспомощен? Перед вами сидит человек, который давно поставил на себе крест. Который предается в руки первой попавшейся шайке бродяг. Ради чего, я и сам толком не знаю.

– Кто-то должен был вспылить.

– Считайте, что это вам удалось. Что еще мне известно о культе? Примерно то же, что и вам.

– Мы можем предположить, что инициалы на ноже были арамейские? Кажется, эти сектанты всегда стараются использовать местные языки. Наверное, сейчас уже никто по-арамейски не пишет?

– Я уверен, что они воспользовались самой старой надписью, которую смогли найти или о которой знали. Арамейская «М» за восемьсот лет до нашей эры была остроугольной буквой, похожей на зигзаг молнии. К четвертому столетию она превратилась в грациозную кривую, немного напоминающую арабские формы, хотя до них было еще далеко. Какой бы вариант они ни изобразили на своем орудии, это была «М» или двойная «М».

– Почему они пустили в ход нож, а не молоток?

– Это была другая группа. Возможно, выбор орудия не так важен. Берут то, что подвернется. Не знаю.

– Никто не упоминал про инициалы жертв на молотках.

– Разные группы – разные правила.

Молчание. Я все ждал, когда он скажет что-нибудь о моем открытии. В конце концов, догадка о связи между именем жертвы и местом, где ее убили, пришедшая мне на ум в римском театре, вызвала у меня прилив воодушевления. Достаточно бурного. Знание, ограниченное страхом и пустотой. А чего я ждал – поздравлений?

Я рассказал Оуэну о Возданике и его ссылках на биографии святых, историю и мифы; о древнем обычае выцарапывать имя своего врага на глиняной посуде, а затем разбивать ее; о раскопках, где он впервые услышал о культе; о мистических видениях и языке, на котором говорил Иисус.

– Все это ничего не объясняет, – сказал Оуэн.

Он знал о грандиозных раскопках близ Галилейского моря. Их вели в Мегиддо – полагают, сказал он, что именно там был расположен библейский Армагеддон. Красноречивое, богатое коннотациями название. (Я есмь альфа и омега.)Почти любой факт, упомянутый Воздаником, почти каждая параллель, за которую можно было ухватиться в поисках начала культа и его цели, казались означающими что-то, имеющими глубокий смысл. Оуэн отверг все это. Сектанты не следовали древним обычаям, не находились под влиянием символизма пустыни и священных книг, не взывали к египетским или минойским богам, не совершали жертвоприношений и не пытались предотвратить грядущие бедствия.

Но они не были и творением своих собственных грез – серийными убийцами, которых нам волей-неволей пришлось так хорошо узнать, актерствующими безумцами, которые прорывают свою изоляцию в стремлении пощекотать нервы встревоженной публике.

– Мы думали, что имеем деле со знакомой картиной. Серийный убийца в своей меблированной комнате, в своем веке, потчующий немецкую овчарку собачьими консервами. Новости полны таких деталей, правда, Джеймс? Вы сами сказали об этом как-то вечером. Люди, стреляющие с чердаков, с эстакад. Не связанные с землей. Под этим, как я понимаю, вы имели в виду, что они вне политики в широком смысле. Убийства, смысла которых мы не улавливаем. Какая тщета.

Мы знаем мрачные семьи, чья ночные вылазки так живо напоминают нам полузабытые детские игры. Знаем душителя с чулком, маньяка с сонным взглядом, охотника на женщин, на бездомных стариков, на негров, снайпера, садиста, затянутого в блестящую кожу, насильника, после удовлетворения похоти сбрасывающего детей с крыши в безлюдный переулок. Все это есть в литературе, иногда вместе с криками жертв, которые убийцы в целях назидания записывали на пленку.

Здесь, сказал он, мы имеем дело с рядом преступлений, выводящих нас за рамки всего этого. Тут чувствуется иная подкладка, расчет более глубокий и суровый. Убийства так поразительны по замыслу, что мы склонны исключать из рассмотрения сам физический акт – жестокие удары молотком, кровавое месиво. Мы едва ли видим в жертвах что-либо, кроме элементов некоей схемы.

Ничего подобного нет ни в литературе, ни в фольклоре. И каким любопытным способом эти сектанты дают понять, что им тоже не чужда гуманность! Лишают жизни слабоумного старика, отщепенца, который все равно скоро умрет. А может быть, выбор жертвы призван продемонстрировать, что их действия лежат вне привычной социальной сферы, вне накатанных путей, по которым движемся мы, и свидетельствует об умственной отсталости? Что еще? Попробуем думать об этом как об эксперименте изолированного сознания с его болезненно изощренной логикой.

Но это не та иллюстрация к изучению человеческой природы, какую представляет собой пугливый найденыш, выросший среди зверей в джунглях. Секта состоит из людей, явно когда-то получивших образование. Они умеют читать, беседуют друг с другом. Это ведь не назовешь полной изоляцией, верно?

Так мы рассуждали и спорили, меняясь ролями, вставая на разные точки зрения – социолога, следователя, криминалиста.

Он опустил свой стул на все четыре ножки, точно ради того, чтобы подчеркнуть что-то (так мне показалось), продемонстрировать, чего мы, собственно, хотим достичь в этом разговоре, подвести предварительный итог, обозначить некую твердую позицию по отношению к земле. Но следующие его слова пришли из ниоткуда или из ауры какого-то другого жизненного события. Иногда прошлое будто само проступало на его лице, в запоздалых воспоминаниях, и он лишь догонял прозвучавшую мысль.

– Я всегда верил, что могу видеть то, чего не видят другие. Детали, встающие на свое место. Контуры. Форму внутри хаоса. Думаю, эти вещи драгоценны и утешительны для меня, потому что они существуют вне моего «я», вне моей личной системы координат, потому что они предполагают наличие чего-то внешнего, живущего примерно по тем же законам, что и мое сознание, но без его неумолимости, без оттенка предопределенности. Пока в физическом мире существуют доступные моему наблюдению случайные узоры, я чувствую, что нахожусь в безопасности от себя самого.

Я спросил у него, давно ли он ощущает эту необходимость спастись от себя самого. Мой вопрос удивил Оуэна. Ему казалось, что ее ощущает каждый, причем постоянно. В детстве, добавил он, ему было спокойно в церкви – у реки, среди тополей, в сумерках долгих вечеров. Хоры тянулись вдоль задней стены, скамьи были узкие и жесткие. Священник жестикулировал, пел и разглагольствовал в свободной зазывной манере уличного оратора – крупный, потный, розовощекий и седовласый мужчина с раскатистым голосом. Свет косо падал на ряды скамей с волшебной мягкостью потустороннего блаженства, истинного отблеска счастья, царящего в ином мире. Это была памятьо свете – память, которую можно было видеть в настоящий момент, чувствовать ее тепло на своих руках, это был свет, слишком плотный для того, чтобы являть собой лишь непосредственное отражение вещей, он нес в себе историю, в его лучах плавала пыль времени. Имя Господа Иисуса было обоюдоострым – нечто полулюбящее, полувоинствующее, отчего у всех становилось приятно на душе. С Оуэном часто говорила жена священника, узкая женщина с веснушчатыми руками.

Когда дела у них пошли плохо и они переселились на целину, его родители стали пятидесятниками. В новой церкви не было ничего умиротворяющего. Старая, грубая, построенная на открытой равнине, она протекала в дождь, пропускала внутрь все, кроме света. Там собирались бедняки, и почти все они во время радений говорили на чужих языках. Это зрелище устрашало. Отец оставлял их, забредая в какой-нибудь дальний угол, мать хлопала в ладоши и плакала. Голоса вокруг, то мерно гудящие, то взлетающие, запинаясь, тянули неровный речитатив в поисках мелодии и ритма, люди приподымались с мест, подстегиваемые надеждой исцелить разбитые жизни. Закрытые глаза, кивающие головы. Кто стоя, кто на коленях. Мучительное исторжение звуков, выталкивание найденных слов, воздетые руки, дрожь. Какие странные сцены для мальчика с его одинокой тоской, скучающего по безопасности и насыщенному памятью свету.

– Вы тоже говорили? – спросил я.

Привычное удивление, мягкое благоговение в его взгляде сменилось сосредоточенностью, словно он пытался проанализировать свои тогдашние чувства и понять, что они значили. Нет, он не говорил. Никогда. Так и не изведал этого переживания на собственном опыте. Не то чтобы оно было доступно лишь какой-то узкой категории – сельской бедноте, неимущим. Его знали разные люди. Даже бизнесмены из Далласа говорили на чужих языках, собираясь в сверкающих залах дорогих отелей. Это умели делать и католики, и негры из среднего класса, последователи возрожденческих течений, и члены общества дантистов-христиан. Представьте себе, сказал он, как изумляло этих честных налогоплательщиков, этих любителей вечеринок с жареным мясом на свежем воздухе открытие, что и они тоже способны приходить в экстаз.

Однако это переживание вовсе не требовало религиозного контекста. Его природа была нейтральна. Либо тебе удается научиться этому, сказал он, либо нет. Это результат навыка – сфабрикованная речь, искусственная речь. Врачи-психологи утверждают, что она становится жизненным фокусом для людей, испытывающих хроническую подавленность.

Он взвешивал свои слова, как человек, который настроился на объективность и абсолютно уверен в справедливости излагаемого, но несколько отстраненно размышляет (или пытается вспомнить), не упущено ли что-нибудь.

– Вы ничего не упустили, Оуэн?

– Ах. Сам себя спрашиваю.

– Где вы остановились?

– Коллеги выделили мне комнату в Американской школе. Знаете ее?

– Я живу рядом, на той же улице.

– Тогда еще увидимся. Хорошо. Я пробуду здесь неделю. Потом отправлюсь в Бомбей, морем.

– Значит, теперь Индия.

– Индия.

– Вы как-то говорили.

– Индия.

– Санскрит.