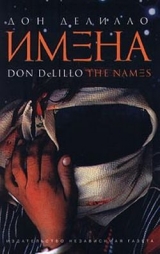

Текст книги "Имена"

Автор книги: Дон Делилло

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)

Теперь, в шести тысячах миль от той вымощенной булыжником улицы, наша семья садится ужинать. На бельевой веревке недалеко от стола висят десять осьминожьих туш. Кэтрин идет в кухню поздороваться с хозяином и его женой и взглянуть на разогретые кастрюли, где под масляной пленкой прячутся мясо и овощи.

Человек, стоящий на краю набережной, поднимает трость и грозит ею детям, которые играют поблизости. Тэп мог бы использовать этот эпизод в своем романе.

2

Оуэн Брейдмас говаривал, что даже случайные вещи принимают идеальную форму и являются нам в живописном обличье. Надо только уметь видеть. Он различал внутреннюю структуру происходящего, моменты в потоке.

Его боль была лучезарной, почти не от мира сего. Казалось, он накоротке со скорбью, точно она – слой бытия, откуда он научился цедить. Он выражал то, что нужно, из нее и через нее. В его смехе – и в том звучала унылая нотка. Хотя иногда он смеялся даже чересчур выразительно, у меня никогда не было сомнений в беспощадности его тайных мук. Долгие часы провели мы втроем за разговорами. Я изучал Оуэна, старался понять его. У него был непоседливый и сильный ум. В той или иной степени он действовал на всякого. Думаю, благодаря Оуэну мы чувствовали, что принадлежим к счастливому сообществу заурядностей в этом мире. Возможно, нам казалось, что его трагическая внутренняя жизнь – это разновидность опустошительной честности, нечто смелое и уникальное, чего нам, слава Богу, удалось избежать.

Оуэн был от природы дружелюбен, худощав, ходил размашистым шагом. Мой сын любил проводить с ним время, и меня слегка удивило, как быстро у Кэтрин возникла симпатия, теплое чувство – в общем, что там может питать тридцатипятилетняя женщина к мужчине шестидесяти лет с западным выговором и размашистой походкой.

Ее трудовой энтузиазм изумлял и смущал его. Она работала так, будто ей нет еще и двадцати. Это не укладывалось в ритм угасающего предприятия. Отчетам об их раскопках не суждено было появиться в печати. От сорока человек в мой первый приезд теперь осталось лишь девять. Она по-прежнему работала, училась и помогала поддерживать все на плаву. Мне кажется, Оуэну нравилось ощущать себя пристыженным. Он возвращался после полуденного купанья и заставал ее на дне безлюдной ямы, машущую железнодорожной киркой. Солнце жарило с высоты, ветер не долетал вниз. Все прочие хоронились в оливковой роще, перекусывали в теньке. Ее поведение было драгоценным диссонансом, чем-то столь же чистым, интимным и неожиданным, как вспыхивающие у него в памяти мгновения из его собственного прошлого. Я представляю, как он стоит у края ямы с полотенцем на поясе, в рваных теннисных туфлях, и вдруг разражается безудержным смехом – в этом смехе мне всегда слышался намек на какое-то сложное и глубокое чувство. Оуэн отдавался любой эмоции без остатка.

Иногда мы беседовали по полночи. Я знал, что это полезные часы, как бы мы ни перескакивали с предмета на предмет. Мы с Кэтрин получали возможность говорить друг с другом, видеть друг друга, находясь по обе стороны от разделяющего нас Оуэна, в его преломляющем свете. Собственно, это были его беседы. Именно Оуэн задавал тон и более или менее развивал тему. За что ему стоит сказать спасибо. Мы хотели только одного: быть вместе без необходимости поднимать больные вопросы, трогать кровавые останки наших одиннадцати лет. Мы не принадлежали к любителям мусолить проблемы брака. Какая тоска – сплошное эго, говорила она. Нам нужен был третий участник, темы, далекие от нас самих. Вот почему я мало-помалу стал придавать нашим беседам большое практическое значение. Они позволяли нам общаться через посредство этой измаявшейся души, Оуэна Брейдмаса.

Но я не хочу злоупотреблять анализом и рефлексией. «Нарисуй нам их лица, скажи, что они говорили». Это тоже Оуэн, его голос, тепло звучащий в полутемной комнате. Память, одиночество, наваждение, смерть. Далекие темы, казалось мне.

Старик принес завтрак. Я взял кофе на балкончик и немного послушал, как за перегородкой болтают по-французски. Вдалеке проплыл белый корабль.

Я увидел Тэпа, идущего за мной через площадь. Иногда мы прогуливались до раскопок – первый отрезок пути пролегал по огороженной стенами тропе для мулов, где жужжали полчища мух. Автомобильный маршрут был кружным; грязная дорога окаймляла более высокую часть острова, не теряя из виду море. Если посмотреть налево примерно на полпути, можно было заметить крошечный белый монастырь, словно подвешенный к каменному столбу в середине острова.

Мы решили взять такси. Оно, как обычно, стояло у гостиницы – серый мерседес с провисшим днищем. Фара на крыше была разбита, одно крыло – оранжевое. Через десять минут явился шофер. Посасывая десны, открыл дверцу. На заднем сиденье лежал спящий человек. Мы все удивились. Шофер крикнул, чтобы разбудить его. Но лишь после второго окрика тот кое-как вылез из машины. Шатаясь, он побрел прочь, а шофер еще некоторое время ругался и кричал ему вслед.

В такси пахло узо [2]2

Узо – греческий алкогольный напиток.

[Закрыть]. Мы опустили стекла и откинулись на спинку сиденья. Шофер проехал по набережной гавани, свернул на последнюю улицу и покатил на юг. Только минут через пять после того как мы выехали на грязную окольную дорогу, он сказал что-то о спавшем в машине человеке. Чем дольше он говорил, тем больше успокаивался. Разбирая случившееся и анализируя его, он начал видеть в нем и забавную сторону. Стоило ему сделать паузу, чтобы вернуться мыслями к той сцене, как у него против воли вырывался смешок. В конце концов, тут было над чем посмеяться. Он заговорил более оживленно и, кажется, перешел к другому случаю с тем же человеком. Мы с Тэпом обменялись взглядами. Когда такси достигло раскопок, мы все уже хохотали. Тэп так разошелся, что, открыв дверцу, буквально выпал из машины.

Здесь были восемнадцать траншей, которые тянулись почти до самого берега, и старая вагонетка на рельсах. Осколки посуды в пронумерованных ящичках хранились в хибарке с тростниковой крышей. Сторож покинул свой пост, но его палатка стояла по-прежнему.

Эта картина ошеломляла. В воздухе витало ощущение зря затраченных усилий. То, что ученые оставляли после себя, казалось мне древнее того, что они нашли или еще думали найти. Вырытые ими ямы, пустая палатка – вот что было истинным городом. Ни один предмет, скрывавшийся в почвенных слоях, не мог выглядеть более покинутым и забытым, чем ржавая вагонетка, на которой раньше отвозили к морю выбранную из траншей землю.

Рядом была оливковая роща. Четыре траншеи находились под ее сенью; из одной торчала голова в соломенной шляпе. Со своего высокого места мы увидели Кэтрин ближе к воде, на солнце – она согнулась над чем-то с лопаткой в руке. Больше никого не было. Тэп прошагал мимо нее, помахав в знак приветствия, и направился в хибарку мыть осколки горшков. Другой его обязанностью было собирать инструменты в конце дня.

Кэтрин нырнула вниз, исчезнув из виду, и какое-то время в дрожащем мареве ничто не двигалось. Только свет и слепящие блики на море, на его спокойной поверхности. Я заметил, что на самой опушке рощи стоит мул. По всему острову стояли неподвижные ослы и мулы, прячась на фоне деревьев, как на картинках-загадках. Было безветренно. В юности я скучал по грозам и голоногим женщинам. И лишь после двадцати пяти понял, что чулки сексуальны.

В поле зрения появился уже знакомый белый корабль.

Вечером того же дня Оуэн минут на десять-пятнадцать включил магнитофон: тихие задумчивые звуки плыли по темным улицам. Мы сидели под открытым небом на маленькой терраске, выходящей не на ту сторону. Море было позади нас, за домом. В окошке возник Тэп сказать, что он, наверное, скоро ляжет. Его мать поинтересовалась, не значит ли это, что надо выключить музыку.

– Нет, пусть играет.

– Я счастлив и благодарен, – сказал Оуэн. – Спи сладко. Приятных снов.

– Добоброй нобочи.

– А по-гречески можешь? – спросил я.

– На обском греческом или на греческом греческом?

– Любопытно, – сказала Кэтрин. – Обский греческий. Мне это в голову не приходило.

– Если твоя мать когда-нибудь возьмет тебя на Крит, – сказал Тэпу Оуэн, – я знаю, какое место тебе интересно будет посмотреть. Это на юге центральной части острова, недалеко от Феста [3]3

Фест – древний город на Крите, центр минойской культуры.

[Закрыть]. Там есть группа развалин в окрестности базилики седьмого века. Их раскопали итальянцы. Нашли минойские статуэтки – об этом ты уже знаешь. И везде по рощам рассеяны греческие и римские развалины. Но больше всего тебе, наверно, понравился бы кодекс законов. Он написан по-дорийски на каменной стенке. Не знаю, считал ли кто-нибудь слова, но буквы в нем сосчитали. Их семнадцать тысяч. В кодексе идет речь об уголовных преступлениях, правах на землю, и так далее. Но интересно то, что он весь написан стилем, который называется «бустрофедон». Одна строчка пишется слева направо, другая – справа налево. Так движется бык, когда тащит плуг. Что и значит слово «бустрофедон». Все законы высечены таким образом. Это старинное письмо легче читать, чем нынешнее. Ты скользишь глазами по строчке, а потом просто переводишь взгляд на следующую, вместо того чтобы прыгать через всю страницу. Хотя привыкнуть, конечно, надо. Пятый век до нашей эры.

Он произносил фразы медленно, густым, чуть скрипучим голосом – у него был напевный провинциальный выговор с растягиванием гласных и прочей орнаментикой. В его голосе был драматизм, гармония, уходящая корнями в прошлое. Легко было понять, как уютно девятилетнему в этих сказовых ритмах.

Поселок лежал в тишине. Когда Тэп потушил лампу около своей кровати, единственным видимым источником света остался зажженный огарок среди наших стаканов и хлебных корочек. Я еще чувствовал под кожей глазурованную дневную жару.

– Какие у вас планы? – спросил я Оуэна.

Они дружно рассмеялись.

– Снимаю вопрос.

– Я наперед не загадываю, – сказал он. – Возможно, нам удастся закончить полевой сезон. А что потом, мне известно не больше вашего.

– Преподавать не собираетесь?

– Меня не слишком тянет назад. Преподавать что? Кому? – Он помолчал. – Европа представляется мне книгой в твердом переплете, Америка – ее вариантом в бумажной обложке. – Он засмеялся, сплетя пальцы. – Я целиком посвятил себя камням, Джеймс. Все, чего я хочу, – это читать камни.

– Вы имеете в виду, греческие?

– Я тайком наведываюсь и на Восток. И учу санскрит. В Индии есть место, где мне хотелось бы побывать. Что-то вроде санскритского павильона. С множеством надписей.

– А Индия – какая книга?

– Я подозреваю, что она вообще не книга. И это меня пугает.

– Вас все пугает, – сказала Кэтрин.

– Меня пугают толпы народу. Религия. Люди во власти общего могучего порыва. Все это почитание, благоговение и трепет. Я мальчишка из прерий.

– Хорошо бы как-нибудь в ближайшее время съездить на Тинос.

– Да вы с ума сошли, – откликнулся он. – На праздник Богоматери?

– Тысячи паломников, – сказала она. – Как я понимаю, в основном женщины.

– Ползущие на четвереньках.

– Я не знала.

– На четвереньках, – повторил он. – А также на носилках, в инвалидных креслах, на костылях, слепые, забинтованные, больные, увечные, бормочущие.

– Вот бы взглянуть, – смеясь, сказала она.

– Нет, мне, пожалуй, не хочется, – заметил я.

– А мне хочется. В таких вещах чувствуешь… ну, в общем, большую силу. Наверное, это было бы здорово.

– Не воображайте, что вам удастся хотя бы приблизиться к центру событий, – сказал он ей. – Там все будет забито алчущими и страждущими. Гостиниц нет в принципе, на паром не втиснешься.

– Я знаю, что смущает вас обоих. Они белые люди, христиане. Это не так уж далеко от вашего собственного опыта.

– У меня нет опыта, – сказал я.

– Ты ходил в церковь.

– Когда был маленьким.

– Разве детство не в счет? Я просто хочу сказать, это вам не купание в Ганге. Где-то в глубине души это наверняка вас волнует.

– Не могу согласиться, – сказал Оуэн. – Мой собственный опыт как стороннего, случайного наблюдателя абсолютно иной. К примеру, католицизм университетской разновидности. Залитое светом помещение, голый алтарь, открытые лица, рукопожатия единоверцев. Никаких тебе чадящих лампад и темных загадочных образов. А то, что мы видим здесь, – мишура, театр. Мы тут почти ни при чем.

– Вы же не католик, – сказал я.

– Нет.

– Так кто вы, из какого круга?

Этот вопрос, похоже, смутил его.

– У меня необычное воспитание. Мои родные были верующими нетрадиционного типа, хотя, пожалуй, можно считать, что степень традиционности зависит от культурной среды.

Уловив его замешательство, Кэтрин сменила тему.

– Я хотела вам кое-что рассказать, Оуэн. Недели две назад, в субботу, мы рано кончили, помните? Мы с Тэпом вернулись сюда, он заснул, а я вынесла на крышу стул, сушила там волосы и просматривала свои записи. Внизу не было никакого движения. Примерно минут через десять из тени где-то в нижней части поселка появился человек. Он подошел к мотоциклу на пристани. Согнулся над ним, будто разглядывая какую-то царапину. Из ниоткуда возник второй человек. Даже не кивнул первому – насколько я могла судить, он его и не видел. В другом конце пристани стоял другой мотоцикл. Второй человек оседлал его. Первый принял такую же позу. Я видела их обоих, они друг друга не видели. Они завели свои мотоциклы в одно и то же мгновение, Оуэн, секунда в секунду, с ревом сорвались с места в противоположных направлениях и уехали вверх, в холмы, оставив за собой пыльные шлейфы. Я уверена, что ни один из них даже не слышал другого.

– Замечательно, – сказал он.

– Потом опять тишина. Только два пыльных хвоста, постепенно оседающих.

– Вы могли проследить, как готовится это событие.

– Да, напряжение чувствовалось. Я видела, как начинают подгоняться детали. То, как второй прошел в другой конец пристани. Четкие тени.

– А потом оно буквально рассыпалось в пыль.

Оуэн, как с ним часто бывало, погрузился в раздумья, вытянув ноги, оперев спинку стула о стену. У него было сужающееся книзу лицо и большие изумленные глаза. Волосы редкие. Светлые брови, лысая макушка. Иногда его плечи казались втиснутыми в длинный узкий каркас.

– Но мы все-таки в Европе, правда? – сказал он, и я принял это за продолжение какого-то старого разговора. Очнувшись от очередной задумчивости, он нередко говорил вещи, для которых не сразу удавалось подыскать систему координат. – Неважно, как далеко вы забрались – в горы или на острова, насколько вы отчаянны, до какой степени хотите исчезнуть, – все равно остается элемент общей культуры, чувство, что мы знаем этих людей, происходим из одного корня. И помимо этого есть что-то столь же понятное, какая-то тайна. Мне часто кажется, что я вот-вот ухвачу ее. Она совсем рядом и глубоко меня трогает. Я не могу толком осознать ее и удержать. Кто-нибудь понимает, о чем я?

Никто не понимал.

– А насчет равновесия, Кэтрин, – мы видим его здесь каждый день, хотя и не совсем так, как вы описали. Это одно из тех греческих местечек, где чувственное противостоит стихийному. Солнце, цвета, блики на море, большие черные пчелы – какое физическое наслаждение, какое щедрое, медленно действующее наслаждение. А с другой стороны – пастух с козами на голом холме, ураганные ветры. Людям приходится изобретать способы собирать дождевую воду, укреплять дома, чтобы их не разрушило землетрясением, возделывать каменистую землю на крутых склонах. Борьба за жизнь. Безмолвие. Здесь нет ничего, что смягчало или оживляло бы ландшафт, – ни лесов, ни рек, ни озер. Зато есть свет, и море, и морские птицы, да еще жара, которая выжигает честолюбие и намертво парализует ум и волю.

Оригинальность этой тирады удивила его самого. Он вдруг усмехнулся, точно приглашая нас позабавиться на его счет. Потом допил свое вино и сел прямо, подобрав ноги.

– Четкость деталей. Вот что дает здешний свет. Вам нужны истина, радость – ищите их в мелочах. Это греческая специфика.

Кэтрин отодвинула стакан.

– Расскажите Джеймсу о людях в холмах, – предложила она и, зевая, отправилась в дом.

Мне хотелось пойти за ней в спальню, вынуть ее из парусиновой юбки. Накопилось столько затхлого времени – прочь его. Жасмин в стаканчике для зубных щеток, все чувства мчатся к любви. Мы отодвигаем в сторону туфли и легко касаемся друг друга с трепетным благоговением, ощущая каждый оттенок контакта, кончики пальцев, парящие тела. Чуть не роняю – но удержал, руки под ее ягодицами, мое лицо в ложбине на ее груди. Она слышит мое кряхтенье и смеется на ночном ветру. Пародия на похищение из тех, что бывали в старину. Вкус соленой влаги между ее грудей. Думая, пока я несу ее к кровати, как точна и ритмична эта красота, эта простая вещь из изгибов и человеческих поверхностей, форма, которую островные греки пытались отыскать в своем паросском мраморе. Благородная мысль. Кровать маленькая и низкая, продавленный матрац тверд по краям. Со временем мы начинаем дышать в такт, находим общий ритм, который сами же сейчас разрушим. Какая-то одежда соскальзывает со стула, звякает пряжка ремня. Этот ее взгляд. Недоумение – кто я и чего я хочу. Это выражение лица в темноте, на которое я никогда не мог ответить. Лицо девочки из семейного альбома, утверждающей свое право на исчисление точной цены того, что перед ней. Мы стараемся соблюдать тишину. За стеной, в своей постели, спит мальчик. Это ограничение так плотно вплелось в канву наших ночей, что мы поверили, будто без него удовольствие станет меньше. С самого начала, когда он обретал форму внутри нее, мы пытались понемногу уклоняться от бурных эмоций. Это казалось долгом и подготовкой. Мы должны были выстроить умеренный мир, приглушенный, раскрашенный легкой пастелью. Благородная мысль номер два. Мои губы у краешка ее уха, все слова любви неозвучены. Тишина – свидетель более глубокой верности.

– Все началось довольно просто, – сказал Оуэн. – Я решил посетить монастырь. Есть тропа, которая идет зигзагами примерно в том направлении, шириной как раз для мотороллера. Она пересекает виноградник, потом поднимается в холмы, где уже мало что растет. Когда едешь по ней, высота местности меняется и тебе иногда открываются большие скопления скал в центральной части острова. Монастырь обитаем – здешние люди говорят, что это действующий монастырь и посетителей там привечают. Беда в том, что милях в двух от него тропа, по которой я ехал, теряется в густом кустарнике и каменистых завалах. Что делать – я оставил мотороллер и двинулся дальше пешком. С конца тропы не видно ни монастыря, ни даже того огромного каменного столба, к которому он прилепился, и я стал с грехом пополам восстанавливать в уме картину окрестностей, вспоминая, что видел урывками по пути четверть часа назад.

Я различал ее в темноте – она прошла вдоль стены спальни, на ходу снимая с себя блузу. Окошко было маленькое, и она быстро исчезла из виду. Щелк – зажгла свет в ванной. Закрыла за собой дверь. С другой стороны дома, куда выходило окно туалета, донесся шум бегущей воды, точно что-то с шипением поджаривали на сковородке. И снова темно. Оуэн откинулся назад, опять прислонив стул к стене.

– Там по дороге есть пещеры. Некоторые показались мне похожими на могильники вроде тех, что в Матале на Ливийском море. Конечно, по всей Греции полно таких фотов. Давно пора написать подробную историю пещерного населения этой части мира. Мне сдается, что тут может идти речь о целой параллельной культуре, вплоть до нудистов и хиппи на Крите в последние годы. Поэтому я не удивился, когда увидел футах в сорока пяти над собой, у входа в одну из пещер, две мужские фигуры. Холмы там с зеленоватым оттенком, вершины у большинства закругленные. Я еще не добрался до острых скал, где находится монастырь. Я показал вперед и спросил у этих людей по-гречески, правильно ли я иду к монастырю. Странная вещь, но я сразу понял, что они не греки. Интуитивно сообразил, что лучше прикинуться дурачком. Любопытно, как происходят эти мгновенные оценки. Да, насчет них. Худые, настороженные, точно от кого-то прячутся. Я, в общем-то, не думал, что мне грозит опасность, но почувствовал, что нужна определенная тактика. Не ждите от меня неприятностей, я просто заблудившийся путник.Кем я, собственно, и был – туристские ботинки и шляпа от солнца, за спиной холщовая котомка. В ней термос, сандвичи, шоколад. В скале были высечены грубые ступени. Явно не вчера. На мужчинах была старая, потрепанная, свободно сидящая одежда. Все порядком выцветшее, штаны типа турецких или индийских, какие иногда носят молодые туристы. Подобное можно увидеть в Афинах, около дешевых гостиниц в Плаке, в местах вроде крытого рынка в Стамбуле и по всему материковому пути в Индию – так ходят в ашрамах, подвязываются веревочками. У одного была редкая борода, и именно он крикнул мне вниз по-гречески, запинаясь еще сильнее, чем я: «На скольких языках вы говорите?»Чертовски странный вопрос. Будто из анкеты. В какой-то средневековой повести его задавали путешественникам у городских ворот. Значит, от моего ответа зависело, пройду я или нет? То, что мы говорили друг с другом на языке, который для обоих не был родным, усугубляло ощущение формальной процедуры, обряда, церемонии. Я крикнул бородатому: «На пяти», – тоже по-гречески. Я был заинтригован, но еще слегка опасался и, когда он поманил меня наверх, пошел по ступеням медленно, гадая, что за люди и на протяжении скольких столетий живут в этом месте.

Мне приходилось напрягаться, чтобы разглядеть ее. Снова в спальне, у стены, в темноте. Усилием воли я пытался заставить ее посмотреть в мою сторону. Она надела желтую рубашку, когда-то отвергнутую мной, – в ней хорошо спать в одиночку, сказала она тогда с улыбкой. Слишком длинная, скроенная на старомодный манер, эта рубаха доставала ей почти до колен. Я ждал, чтобы она увидела, как я смотрю на нее. Я знал, что она обернется. Это знание коренилось в сердцевине моего собственного наблюдения. Мы оба знали. Между нами было взаимопонимание, идущее в обход обычных центров. Я мог даже предсказать с точностью до доли секунды, когда она повернет голову. И она действительно подняла глаза, на мгновение, уже став одним коленом на край кровати, – и увидела локоть Оуэна, торчащий из-за оконного косяка с той стороны, где он сидел, откинувшись на своем стуле, самого говорящего Оуэна, а за ним – спокойное худощавое высококультурное лицо своего мужа, выхваченное из тьмы догорающей свечой. Я ждал знака, который можно было бы истолковать как поощрительный. Но что могла она дать мне за эти несколько насыщенных секунд в темноте, даже если бы знала о моем томлении и пожелала облегчить его? Именно в этой рубашке она замахнулась на меня картофелечисткой в один из первых черных дней, когда ванночку для птиц во дворе занесло снегом.

Изменяешь, и то нехотя.

– У входа в пещеру были еще двое. Одна – женщина, крепко сбитая, с резкими чертами лица, коротко стриженная. Прямо за порогом сидел мужчина и писал в блокноте.

Рядом был каменный очаг. В пещере я увидал спальные мешки, рюкзаки, соломенные циновки, еще что-то, сразу не разобрать. Люди, конечно, были грязные. В волосах колтуны. Это была та особая, прилипчивая грязь, которой уже больше не замечают. Она стала для них средой обитания. Их воздухом, их ночным теплом. Мы сели перед входом в пещеру на уступы, вырубленную лестницу, скатанные спальные мешки. Один из людей показал на монастырь, который был отсюда прекрасно виден. Я решил счесть это проявлением дружелюбия и старался не замечать, как они меня изучают, разглядывают каждую мелочь. Мы все время проговорили по-гречески, они – на смеси его старинных форм и «демотики», то бишь языка, который в ходу у современного населения.

Он сказал им, что занимается эпиграфикой, изучением надписей, – это была его первая и снова возродившаяся любовь. Он пустился в одиночные экспедиции, оставив минойские раскопки своему помощнику. Недавно он вернулся из Каср-Халлабата, разрушенной крепости в иорданской пустыне, где видел фрагменты греческих надписей, известные как «эдикт Анастасия». До этого он побывал в Телль-Мардихе, где изучал таблички Эблы; в Маунт-Небо ради тамошних мозаичных полов; в Джераше, Пальмире, Эфесе [4]4

Телль-Мардих (Эбла), Маунт-Небо, Джераш, Пальмира, Эфес – древние города на Ближнем Востоке, места археологических находок.

[Закрыть]. Он сказал им, что вскоре поедет в Сирию, в место под названием Рас-Шамра, где есть одна-единственная глиняная табличка размером с палец, содержащая все тридцать букв алфавита ханаанитов, которые жили там больше трех тысяч лет назад.

Это, похоже, задело их за живое, хотя все были нарочито спокойны до тех пор, пока Оуэн не собрался уходить. Ему показалось, что они намеренно скрывают свое волнение. Когда он говорил о Рас-Шамре, они сидели очень тихо и старались не смотреть друг на друга. Но он чувствовал обмен сигналами, странное напряжение в атмосфере, словно каждый из незнакомцев был центром энергетического поля и эти поля начали взаимодействовать. Под конец выяснилось, что их интересует алфавит. Они почти робко объяснили ему это на своем ущербном греческом.

Не Рас-Шамра. Не история, боги, разрушенные стены, мерные рейки или насосы археологов.

Алфавит сам по себе. Их интересовали буквы, графические символы, расположенные в строгой последовательности.

Тэп мыл осколки горшков в кастрюле с водой, оттирая их зубной щеткой. Более хрупкие кусочки он очищал маленькой кисточкой с тонкими волосками.

Кэтрин и парнишка-студент работали с приспособлением, которое называлось «качалка». Парень насыпал землю из высокой кучи в пластмассовую флягу с отрезанным горлышком. Потом опорожнял ее на горизонтальную мелкоячеистую сетку с ручками, подвешенную на деревянном каркасе чуть выше пояса. Кэтрин бралась за ручки и качала сетку, просеивая через нее землю, – час, два часа, три.

Я сидел в тени и смотрел.

В сумерках мы с ней прошли через поселок и устроились на одном из рыбацких катеров, привязанных у пирса. К рубке было прибито маленькое распятие. Мы сидели на палубе и смотрели, как люди ужинают в двух ресторанах. Она знала хозяина катера и его сыновей. Один сын работал на раскопках – помогал расчищать место, потом рыл траншеи. Другой был трудоспособен лишь отчасти: ему оторвало руку динамитом.

Сейчас этот второй сын стоял ярдах в тридцати от нас и отбивал о скалу осьминога. Маленький пляжик у него под ногами был усеян осколками стекла и обломками толстой листовой пластмассы. Он держал осьминога за голову и с размаху бил его щупальцами о камень, снова и снова.

– Вчера вечером, когда Оуэн рассказывал о своей встрече с теми людьми, у меня было эротическое видение.

– Кто там участвовал? – спросила она.

– Ты и я.

– Человек, которому грезится его собственная жена?

– Я в этом смысле всегда был недоразвит.

– Наверное, солнце виновато. Давно известно, что жара и солнце вызывают такие видения.

– Это было вечером, – сказал я.

Мы поговорили немного о ее племянниках и племянницах, о других семейных новостях, обычных: двоюродный брат осваивает игру на трубе, кто-то помер в Виннипеге. Похоже, мы научились выходить за рамки оуэновских вечерних семинаров: Теперь мы могли беседовать, так сказать, за его спиной: главное было не трогать основы той ситуации, которая сложилась в наших отношениях. Семейные темы делают разговор почти осязаемым. Я думаю о руках, еде, мысленно подсаживаю куда-то детей. С именами и образами возникает крупноплановый, теплый контакт. Будничность. У нее сестра в Англии, две на западе Канады, родственники в целых шести провинциях: Синклеры, Паттисоны и их отпрыски в уединенных домах с покатыми алюминиевыми кровлями и поленницами у стен. Это жизнь ниже нуля, вечная мерзлота. Люди сидят по своим обновленным кухням – благопристойные, грустные, чуть досадуя неизвестно на что. Я понимал их нутром. Ловцы окуней. Пресвитериане.

Когда дети выбегают из комнат, поднятый ими шум стихает не сразу. Когда старики умирают, сказали ей как-то, на вещах остается их запах.

– Отец ненавидел эту больницу. Он всегда боялся врачей и больниц. Решительно не желал знать, что у него не в порядке. Все эти обследования, целый год сплошных обследований – я уж думала, они его уморят. Он предпочитал не знать. Но когда его запихнули в больницу, узнал.

– Он все повторял: я должен пропустить стопочку. Это стало у нас шуткой с подтекстом.

– Много стопочек.

– Жалко, что нельзя сходить с ним в один афинский подвальчик, куда мы иногда заглядываем с Дэвидом Келлером. Когда кто-нибудь спрашивает, есть ли у них бурбон, официант гордо отвечает: «А как же, очень хороший – „Джеймс Бим“».

– «Джеймс Бим». Правда, хороший. Он любил бурбон.

– И вообще все американское.

– Распространенная слабость.

– От которой его не избавила даже постоянная промывка мозгов с твоей стороны.

– Уже четыре года, верно?

– Четыре года. Поразительную вещь он сказал перед концом. «Я отменяю все приговоры. Можешь передать. Преступники прощены». Этого я никогда не забуду.

– Он почти не мог говорить.

– А как держался. Полное самообладание.

Эта беседа о привычных вещах была сама по себе накатанной и привычной. Она словно выдавала тайну, кроющуюся в сути таких вещей, тот безымянный способ, каким мы иногда чувствуем наши связи с физическим миром. Мы здесь.Все там, где должно быть. Возвращается первичная острота ощущений. Женская рука стягивает покровы – моя жена, как бы ее ни звали. Я был точно на ранней стадии подросткового опьянения, когда слегка кружится голова, а сам ты глупый и радужно-счастливый, понимаешь истинное значение каждого слова. Палуба источала дюжину разных запахов.

– Почему Тэп пишет о сельской жизни времен Депрессии?

– Он разговаривает с Оуэном. По-моему, хорошо, что он пишет о настоящих людях, а не о героях и искателях приключений. Конечно, он впадает в раж в других отношениях. Вычурные фразы, эмоции жуткого накала. С языком он на ножах. Правописание ни к черту.

– Значит, с Оуэном.

– Кажется, Тэп просто описывает случаи из его детства. Людей, которых он знал, и так далее. Оуэн, поди, и не ведает, что все это переносится на бумагу. История выходит интересная – по крайней мере, в изложении нашего сына с его буйной фантазией.

– Документальный роман.

Какой-то человек, доев персик, бросил косточку точно в коляску мотоцикла, выехавшего из-за угла. Расчет был безупречен, попадание якобы случайно. Простое изящество этого жеста довершалось тем, что человек не стал озираться, ища взглядом свидетелей.

– Надеюсь, мы не превращаемся в одну из тех пар, которые после разъезда начинают налаживать отношения.

– Может, это лучше, чем вовсе не ладить, – сказала она.

– Надеюсь, мы не превращаемся в одну из тех пар, которые не могут жить вместе, но не могут жить отдельно.

– Забавный ты становишься к старости. Люди замечают.